20世纪中美室内设计本土化实践比较研究

室内设计;设计手法;比较研究

1.研究问题的提出

室内设计在中美两国都经历了本土化的发展过程。在20世纪早期,美国第一代室内装饰师在向欧洲传统学习的过程中结合本土需求逐渐产生了富于美国特色的室内设计。其中,英国维多利亚的装饰传统对美国产生了较大影响。基于对维多利亚烦琐装饰的摒弃,美国第一代室内装饰师将目光转向法国十八世纪的装饰手法,从中寻找灵感。同时基于时代的进步,英国工艺美术运动、法国装饰艺术运动以及奥地利、德国等现代性的探索也相继传入美国,并对美国室内设计的手法产生影响。结合新技术、新材料等,美国产生了好莱坞和美国现代设计风格。可以说,欧洲传统是美国室内设计本土化的源泉,而结合相对富裕的社会基础以及庞大的中产阶层,美国诞生了具有本土特色的室内设计面貌。

中国室内设计也经历了向西方学习并本土化的发展历程。20世纪早期,以上海为代表的大都市先后受到法国装饰艺术和美国现代式室内装饰的影响。1930年代,这种欧美现代室内装饰的影响在上海达到高峰,并被理解为“摩登化”的室内装饰。中国真正的本土化室内设计探索开端于1950年代学习苏联的过程。这一时期,基于“社会主义的内容、民族的形式”的创作方针指引,室内装饰的目的主要是为了体现中国社会主义建设的成就和民族自豪感。1980-90年代,旅游业兴起,室内设计需要在酒店空间中展现中国的地域文化。随着改革开放的深入,在港台风、欧陆风、后现代主义等境外设计手法的持续导入下,中国设计师开始探寻中国室内设计的本土特色。

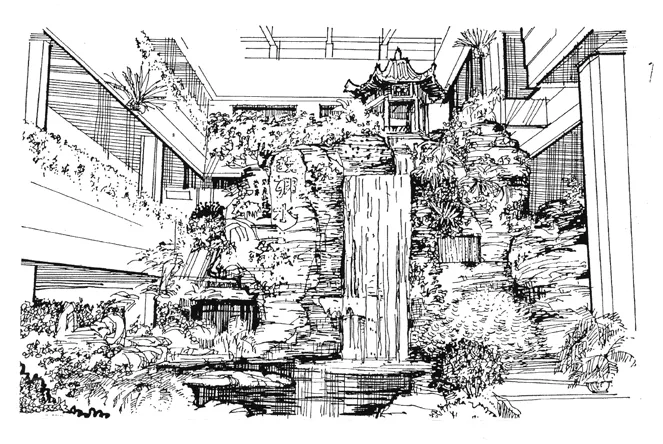

图1 国际上对于1980-90年代中国酒店业兴起的关注

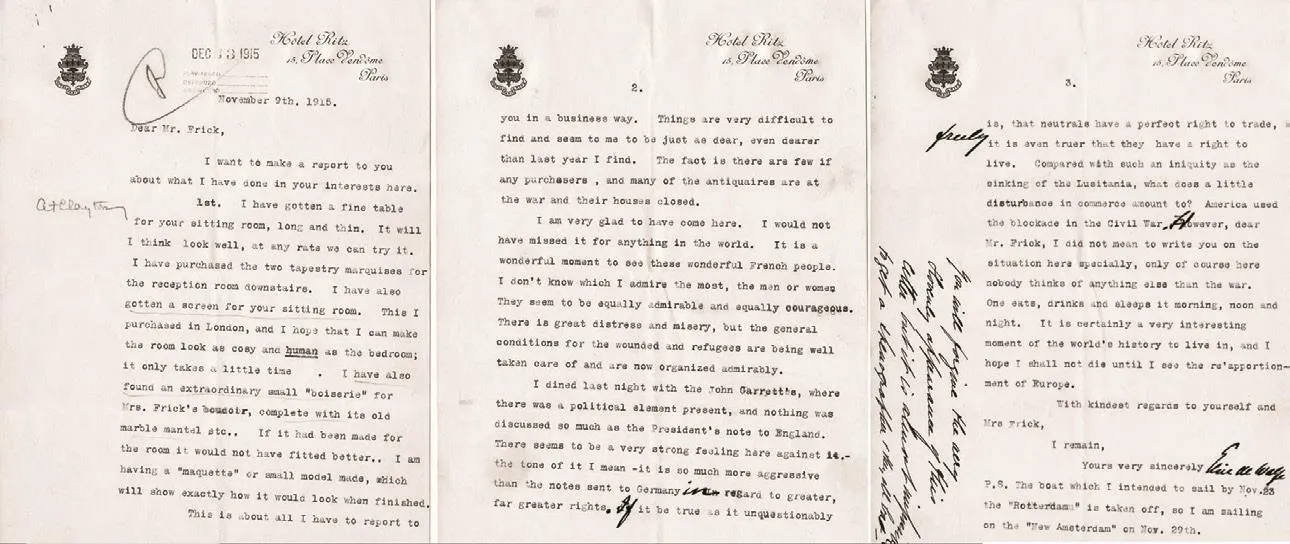

图2 艾尔西于1915年写给亨利·克莱·弗里克的信件(这些信件在亨利·克莱·弗里克收藏博物馆及研究中心有完整的保存。)

通过对中国室内设计三个主要历史阶段的比较分析,可以发现中美室内设计本土化探索存在可比性,尤其是中国1980-90年代的探索与美国20世纪上半叶的实践具有较大的相似性。原因在于,中国1930年代室内装饰还处在对欧美的模仿和学习阶段,对于当时新出现的现代性探索较为热衷,缺乏像建筑那样探索民族性的动机;1950年代虽然出现了表现为民族性探索的本土设计实践,但是主要动力在于国家意志,从而难以与美国形成可比性。1980-90年代的中国室内设计本土化探索虽然在最开始也体现了政策驱动的情况,但是在市场的介入下,本土化实践逐渐成为一种社会自发行为,并且在设计手法上开始呈现多元化的面貌。因而,从设计动机、风格特征、设计方式诸方面,中美室内设计本土化探索的可比性产生于1980-90年代的中国和20世纪早期的美国。虽然二者具有时间差,但是比较的对象是中美室内设计的本土化实践,而非在同一时间段的发展程度。况且中美两国室内设计的发展存在发展代差的现实,如美国在20世纪早期即已经探讨整体设计的思路(Gesamtkunstwerk),并且在职业化层面上,美国也较早实现了这一过程;而中国在1980年代还在延续1950年代确立的建筑表面图案装饰的设计思路,而且室内设计的职业化到现在也没有达到美国20世纪六七十年代即已形成的成熟程度。

所以,跨越时间属性,将中美两国室内设计本土化实践予以并置而加以比较是可行的。正如库伯勒[1](George Kubler)在《时间的形状》中指出的,通过将历史置于宏大的连续性中来挑战风格的概念,即创新、复制和变异的过程是在时间的连续对话中进行的。库伯勒的理论说明历史上的一些设计方式可以跨越时空重复出现并形成一种连续性。那么,在比较中美室内设计本土化实践的过程中,在历史中选取各自本土化探索的开始阶段,并将二者的属性予以并置,则二者的比较是可以跨越时间概念的。因此,本文将在中美比较的视野下,从设计动机、风格特征以及设计手法的维度反思中国室内设计本土化实践的经验。

2.比较结果

2.1 设计动机

1980-90 年代,中国在改革开放初期面对增加外汇和提升旅游业的现实需求,酒店业开始快速发展起来了。在当时,室内设计的主要实践对象就是第一批涉外酒店。由于当时的中国缺乏酒店建设经验,第一批涉外酒店基本都是在中外合资的情况下建设起来的。相对应的,一部分涉外酒店的室内设计是境外设计师主导的,另一部分则是中国设计师主持的。对于前者而言,具有代表性的酒店包括北京建国饭店(1982)、北京香山饭店(1982)、南京金陵饭店(1983)、北京长城饭店(1984)、上海商城(1990)等[2]。这些酒店建设及其室内装饰主要是为了吸引海外游客。由于当时中国的酒店建设滞后于国际水平,对于旅游业是无法满足需求的,于是导入海外资本、经验和技术,并使得酒店及其室内装饰获得了长足发展。由于针对国际游客,这种酒店建设的热烈景象在美国主流媒介中得到了大量的反映,比如《纽约时报》在1980年代就针对中国的第一批涉外酒店刊载了大量的专题文章。有的是从整体上对其进行叙述,有的则是具体到某一个酒店的长篇介绍。如图1所示的是Orville Schell撰写的文章,介绍了其在广州观察到的酒店建设情况以及外商投资和管理的酒店建设模式,同时还依次介绍了北京、广州、南京的一些涉外酒店建设情况。而其1983年12月27日撰写的专门针对建国饭店的文章,更是关于具体个案介绍的代表。这些酒店引起的国际关注反映了中国当时政策驱动带来的酒店热所产生的国际效应。具体到室内设计,这些酒店除了香山饭店之外,大部分都是美国式的设计,只有在中餐厅之类的特定空间采用了中国元素。另外一部分则是一些中国设计师主导的酒店室内设计项目,代表性的如广州白云宾馆(1978)、广州白天鹅宾馆(1983)、中国大饭店(1983)、阙里宾舍(1985)、武夷山庄(1990)等。这些酒店虽然也具有外资背景,但是设计师都是中国本土的,且在室内设计中多采用了中国传统文化元素,展现了本土化实践的水平。显然,在一些涉外酒店的室内设计中,体现中国传统文化和地域特色成为吸引顾客的重要手段。

对于美国,室内装饰中的本土化实践的设计动机在于满足富裕阶层的家庭生活品位需求。19世纪末、20世纪初,美国工业化水平和社会发展日益提高,在这种情况下诞生了大量的富裕阶层。这一新兴阶层对于家庭生活的物质环境和生活品味具有较高要求。尤其是一些逐渐成长起来的实业家、社会名流、新兴职业群体等与欧洲贵族具有不一样的生活追求。他们没有欧洲贵族那样历史负担的牵绊。其家庭室内装饰的首要目标是为了实现良好的生活品位与家庭舒适度之间的平衡。第一代以富裕阶层家庭女性为主的室内装饰师能够实现这种平衡。如图2所示的是室内装饰师Elsie de Wolfe(1859—1950)为实业家Henry Clay Frick提供家庭室内装饰服务过程中进行沟通的信件。在信中,Elsie向Henry汇报了为其家庭室内装饰购买桌子、挂毯、屏风等物品的具体细节,而且这些物品都是以欧洲进口为主。被誉为美国第一个室内装饰师的Elsie,成长于纽约相对富裕的家庭,她与美国及欧洲的一些社会名流都建立了较好的社交关系,而这些都是其开展室内装饰服务的有利条件。Henry Clay Frick是美国著名的实业家、金融家和艺术赞助人,他曾经担任过卡耐基钢铁公司的主席,并资助过宾夕法尼亚铁路和雷丁公司的建设,还在匹兹堡和整个宾夕法尼亚州拥有大量房地产,可以说是当时美国富裕阶层的典型代表。Elsie结识Henry之类的社会名流并提供室内装饰设计正体现了当时室内装饰为富裕阶层服务的现实。这种情况在其他一些女性室内装饰上也较为常见,比如Nancy Vincent McClelland(1877—1959)为约翰·洛克菲勒和伊莱克特拉·哈夫迈耶·韦伯等提供设计服务。Dorothy Draper(1880—1960)的客户涉及大量知名的酒店企业,如Douglas Elliman、Sherry-Netherland、Fairmont等。稍晚时期还有Sister Parish(1910-1994)基于结识杰奎琳·肯尼迪而设计了白宫椭圆办公室。对于这些室内装饰师而言,她们能够为富裕阶层展开设计服务主要在于她们自身就成长于美国上层社会,并且普遍具有在欧洲生活、学习和游历的经历。这些都使其具有良好的品位和艺术修养,同时加上在欧洲获得装饰艺术知识使其得以顺利进入美国的室内装饰行业。在本土化的实践过程中,她们并不拘泥于欧洲某一种具体的室内装饰风格,而是综合运用不同风格实现上述平衡。

2.2 风格特征

约翰·沃克指出,风格具有对形式的强调和表现,是一种“视觉意识形态”[3]。由此可见,风格是艺术创作结果的视觉形式呈现。虽然风格分析在目前的设计史研究中越来越遭到诟病,但是风格却不失为认识设计的一种切入点。在对风格分析的基础上,把握其视觉特征,并进而探讨其背后的深层逻辑,则形成丰富而深刻的洞见。

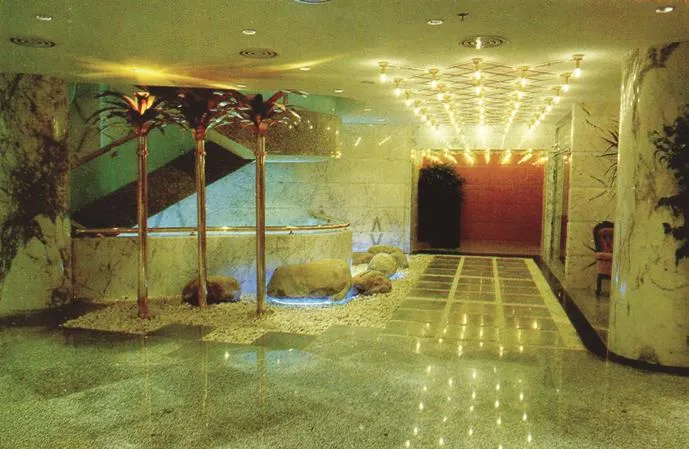

图3 金怡酒店大堂(1992)

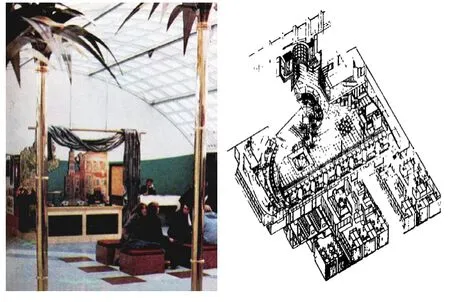

图4 奥地利旅行社接待区的室内设计(1978—1979)

图5 人民大会堂澳门厅四季厅(1996)

室内设计的本土化实践在中美两国都体现出多元化的风格状态。改革开放伊始,中国所面对的是欧美室内设计多年来积淀的流派纷呈的丰富状态。这其中包括欧洲传统装饰艺术、现代主义以及由美国发展出来的国际主义、后现代主义等多种风格。在先后受到港台风、欧陆风、欧美现代倾向的影响下,中国室内设计界开始回归历史传统,希望借此寻找室内设计中的民族身份认同。这一点在中国20世纪80—90年代中国建筑学会室内设计分会历届年会和研讨会上得到了多次体现。比如1990年的“共同创造有现代感、有中国特色的室内设计”[4][5],1991年的“国情·民情·文脉——室内设计的必由之路”[6],1992年的“传统与现代室内设计”[7]等,1994年的“研讨会创新与发展——北京大观园酒店室内设计”[8]。而在中国建筑学会室内设计分会会刊《室内设计与装修》杂志上,这一议题也得到了长久的讨论[9]。这种讨论在1990年代达到高潮,相关文本如《地方材料在现代室内设计中的应用实例》(1991)[10]、《现代室内的中国风》(杜文正,1993)[11]、《文人空间的再发展》(黄永洪,1993)[12]、《设计中的文脉意义》(戴·凯勒)[13]、《室内设计的传统与时代性》(盛养源,1995)[14]、《创造有地方特色的室内设计》(齐康, 1997)[15]、《把握民族精华、创造现代设计》(朱仁普,1997)[16]、《传统风格的继承与创新》(郑曙旸,1997)[17]、《地域文化的窗口》(牟江,1997)[18]等。在外来设计思潮的影响和本土设计实践的推动下,传统与现代、国际与地域成为中国室内设计领域的永恒话题。

中国室内设计在艺术风格上出现了应对多种欧美室内设计风格的多元化的状态。比如在面对西方后现代主义的冲击下产生了寻求中国传统文脉的探索。这种探索保留西方后现代主义的内核,而将装饰符号替换为民族符号。具体的室内装饰本土化实践的风格体现为如下表1所示的分类中。首先是在地域主义的探索中,设计师从中国某一具体地域文化中寻找灵感,并将其转换为室内设计元素。在贝聿铭设计的香山饭店中,根据其自述,他决心要从中国传统文化中汲取设计的源泉,但是他并不想借鉴北京的皇家传统,而是转向江南地区的粉墙黛瓦和苏州园林[19]。

其次是传统复兴倾向的探索。这种设计倾向并不具体针对某一特定的中国历史传统,而将重点放在借鉴历史文化元素并营造中国特色的氛围。20世纪80、90年代的传统复兴与1950年代的存在差异。这一时期主要是就设计的形式本身具有中国传统文化的象征意义,并注重从传统文化中提取片段予以重组,从而营造符合时代的装饰。而1950年代的传统复兴具有社会主义民族性的考虑,主要的手法在于图案的设计与组合。

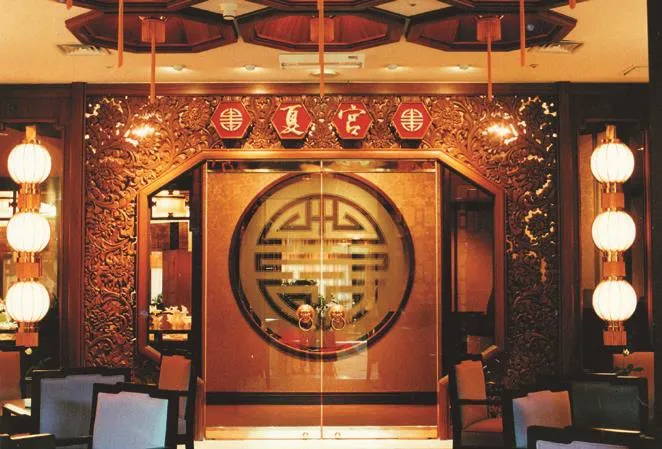

中国的后现代主义则是受到西方后现代主义思潮的影响而产生的中国版的探索。20世纪八九十年代,西方后现代主义设计思潮涌入中国。这种设计思潮下的室内空间并不拘泥于某一种明确的历史风格,也并不追求历史符号的严谨性,但是其呈现出历史语意明显、装饰符号丰富的空间效果。后现代主义设计风格刚传到中国就受到了多位设计师的借鉴并予以实践,如图3中所示,珠海金怡酒店大堂中采用的金属椰子树与奥地利设计师汉斯·霍林(Hans Hollein)的维也纳旅行社采用的方式如出一辙(图4)。这种设计将历史和地方元素戏剧化地融合在一起,使得整个空间较为轻松而又具有文化象征意义,因而获得当时中国设计师的认可。同样的,中国式的后现代主义则从中国自身历史文化中截取片段并将其运用在室内装饰中,从而营造了具有中国特色的空间。比如人民大会堂澳门厅从中国历史风格中汲取装饰符号,形成现代装饰手法与传统装饰符号的混合。如图5所示,在该项目的四季厅中,存在江南式样的亭子、北方做法的影壁和一些岭南园林建筑的细节。而这些不同元素都被统一在一种色调下,最终形成一种历史传统语义的混搭。

美国的本土化室内设计实践没有中国那样的历史负担和民族性的考量。其实践更多的是基于特定群体的生活需求,同时结合其社会语境自然产生的美国特色。但是,在室内设计初步发展阶段,也如中国那样受到国外的影响。19世纪末期,美国室内装饰受到英国维多利亚风格的影响,一般都倾向于采用深色木饰面、烦琐的装饰、厚重的窗帘等。在20世纪早期,随着数量越来越多的富裕阶层的出现以及第一批室内装饰师进入室内设计实践,维多利亚风格越来越遭到摒弃。美国第一代室内装饰师开始从法国十八世纪的艺术传统中寻找灵感,并且结合欧洲其他传统风格予以灵活运用,改变了美国室内装饰的面貌。在第一代室内装饰师中,Elsie de Wolfe、Dorothy Draper、Sister Parish等都基于大量的设计实践为室内设计的美国特色的形成做作出了贡献。比如,Elsie de Wolfe积极采用新材料、大胆的配色、开放空间等做法都突破了维多利亚风格的烦琐与厚重(图6)。Dorothy Draper更是灵活地融合欧洲多种历史风格,在室内装饰中采用明快和对比强烈的颜色、大面积的黑白色运用以及她所发展出来的现代巴洛克也是美国式的典型设计。Sister Parish在吸收英国乡村风格的基础上发展出了美国的乡村风格。第一代室内装饰师的实践为美国室内设计本土特色的形成奠定了基础。

表1 中国1980-90年代室内装饰本土化风格的分类

另外,美国好莱坞风格更是体现了典型的美国式设计的特征。在好莱坞风格中,银色、铝制材料、流线型、折线等都是传统设计所不具备的。相对于欧洲传统,好莱坞风格较为轻松,视觉效果前卫,突出了时代感。尤其是一些产品设计师介入室内装饰领域,对这种风格的促成起到了重要作用。比如Walter Dorwin Teague、Raymond Loewy、Norman Bel Geddes等都是典型的代表。

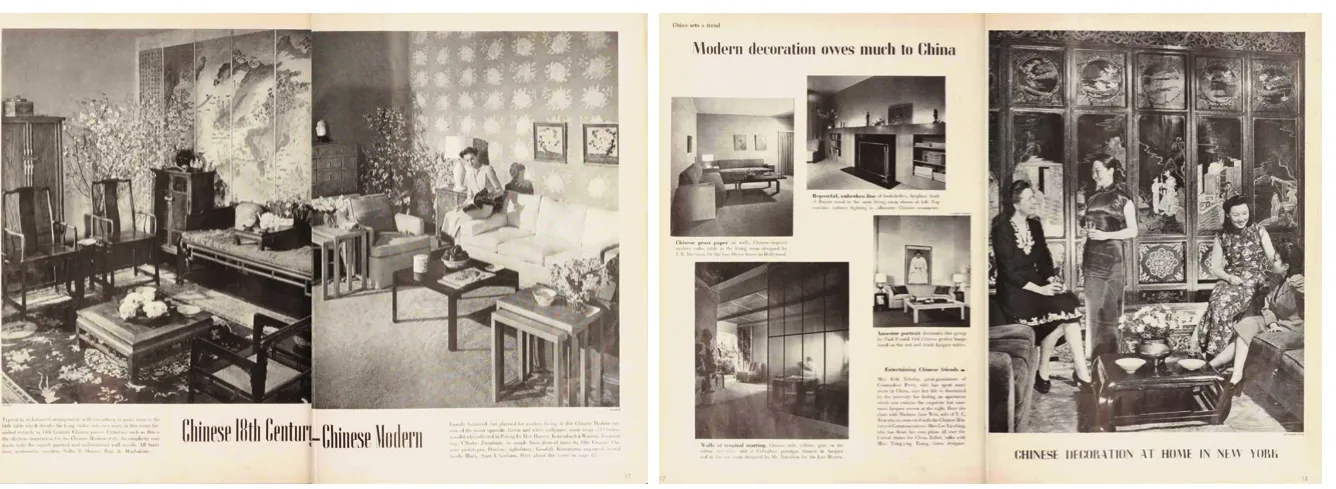

值得指出的是,美国对待外来文化兼收并蓄,并没有像中国那样将民族性和历史传统等作为室内设计考量的重点。在1930年代,美国室内装饰中甚至还掀起了中国热。这一点在美国当时出版的大量的大众生活杂志上可见线索。如图7所示的是《房屋与花园》杂志1942年第7期刊登的关于中国风室内装饰的专题文章。在如图所示的室内装饰中,美国设计师探索了中国现代的风格。设计师将中国屏风、瓷器、塑像、绘画、家具等都搭配运用在室内空间中,同时结合造型简洁的墙面形成一种较为现代的面貌。

2.3 设计方式

通过对中国20世纪80—90年代室内设计案例的梳理发现,本土化的设计实践在设计方式上主要体现为界面装饰、空间布景、意境营造、空间转换四种类别。其中,界面装饰的设计方式基本上延续了1950年代的设计探索,将装饰重点体现在建筑的表面和部件上。这种方式在1950年代通过“十大建筑”的建筑装饰实践基本得到确立,它既结合了中国传统的建筑装饰样式,也融合了苏联建筑装饰的手法。苏联经验的导入对中国室内装饰的做法形成了示范作用,如1954-1955年在中国建造的四座苏联展览馆就形成了典范。具体而言,界面装饰承袭了苏维埃风格的装饰做法,将建筑内外空间界面作为重要的装饰处理部位,比如入口门面、吊顶、柱子、背景墙等。装饰处理的方式基本上属于纹样设计。总体上按照中心纹样、适合纹样、角隅纹样等进行图案布置,以二方连续、四方连续的方式进行纹样的排列。中国的新古典主义继续以此种方式进行装饰处理,只是将装饰符号替换为民族符号。这种手法操作方便且范式成熟,体现在政府公共空间乃至当时的一些酒店室内装饰中,如人民大会堂大宴会厅及其各个省市厅、中国大饭店(1991)、中国国际贸易中心大饭店(1983)等都是典型的代表(图8)。

图6 Elsie de Wolfe 的设计作品(1936)

图7 美国设计师探索室内装饰的中国现代风(1942)

图8 中国国际贸易中心大饭店夏宫(1983)

图9 广州白天鹅宾馆中庭“故乡水”(1983)

图10 曲阜阙里宾舍中餐厅(1985)

空间布景的方式来源于对室内空间地域和文脉特征的需要。主要是从20世纪80年代开始兴起,尤其以广州白天鹅宾馆的中庭设计为代表(图4)。而在具体表现形式上多呈现为后现代主义或乡土倾向。后现代主义和乡土倾向的手法存在区别:前者比较着重于形式本身的趣味,体现出拼贴和混杂性,比如珠海金怡酒店的室内空间设计,将不锈钢材质的棕榈树布置于室内空间,形成一种含混的象征意味;后者注重某一地方的乡土特征,包括使用在地材料、尊重在地文化,以广州白天鹅宾馆的中庭水景为重要标志。

意境营造出现于20世纪末期,它承袭了中国传统绘画的手法,以较为含蓄、委婉的方式表达空间文化主题。比如常州大酒店大堂吧的隔断设计,设计师将干枯的树枝处理之后放置在透光板内,通过灯光的照射,形成实体与光影呼应的效果(图5)。这种设计强调的是设计师对相关主题的主观理解,希望给空间使用者带来艺术的感受,因而艺术效果是设计的主要目的。

空间转换的方式在20世纪80年代就出现并延续至今成为重要的设计方式。它主要是借鉴中国传统建筑空间的组合方式进行设计。相较于西方重视立面的垂直设计,中国传统建筑空间重视的是空间的平面组合。对此,在室内设计中对装饰较为克制,而尽量通过空间组合的变化营造一种丰富性,比如在空间平面组合中以对称为基础,运用对景、端景、借景等传统的空间处理手法进行设计。

图11 常州大酒店大堂吧(2001)

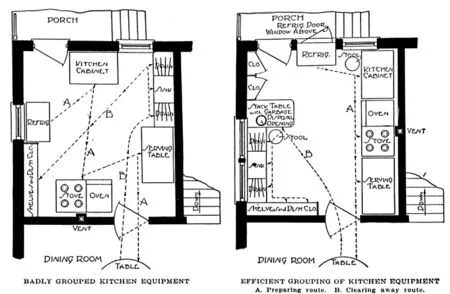

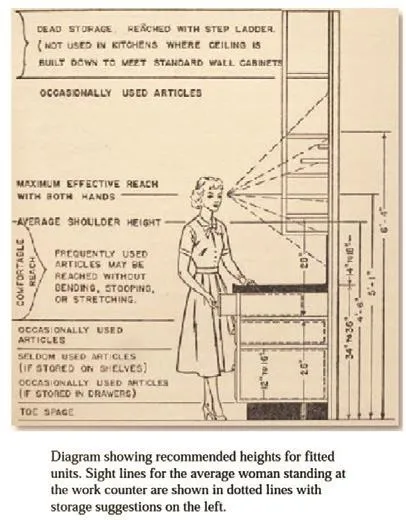

图12 Christine Frederick的厨房探索

图13 Kathryn Ferry的厨房研究

根据对美国20世纪的室内装饰实践案例的梳理发现,美国室内装饰手法基本存在以整体设计和批量化生产基础上的多种方式,如装饰艺术、理性主义和抽象处理。这些方式在设计史论学者Penny Sparke的著作《现代室内》[20]中得到了探讨。在该书中,作者描述了装饰的室内(The Decorative Interior)、理性的室内(Rational Interior)、大众生产的室内(The Mass-produced Interior)、抽象的室内(The Abstract Interior)等。

相对而言,美国虽然也存在室内设计注重装饰效果的传统,但是早在20世纪初期美国设计师就已经普遍认识到整体设计(Gesamtkunstwerk)的重要性。基于对欧洲的全面学习和借鉴,整体设计(Gesamtkunstwerk)的概念也由欧洲传到美国。1849年,Gesamtkunstwerk这个词由作曲家Richard Wagner首次使用在描述一种将音乐、戏剧和艺术融合在一起的新型歌剧。在建筑和室内设计界,包括理查德·瓦格纳、约瑟夫·霍夫曼、弗兰克·劳埃德·赖特等都对其较为推崇。在这一观念的影响下,室内设计师开始将室内空间的每个元素都作为整体的重要组成部分,从而将室内空间中的每个部分都提升到同样的艺术水准。因而,在这种观念的影响下,即使是按照装饰艺术的传统也遵循整体设计的方式,使得室内空间呈现出整体化的艺术品位。相较而言,中国20世纪50年代和20世纪80—90年代的室内设计中采用装饰化手法时,将重点放在界面的造型和图案上以形成装饰。美国室内设计的装饰化做法将重点放在室内界面的材料、家具、生活物品的搭配所形成的艺术品位上。这种不同一方面是由于中国在20世纪50年代和20世纪80—90年代的室内设计项目以政府和公共空间项目为主,相继需要体现国家话语和民族传统,而美国20世纪室内设计发展的早期阶段以家庭室内装饰项目为主,富裕阶层的生活品位是重要的设计出发点。

上述几种室内设计手法分别与三类室内设计师群体相关联。第一类是女性室内装饰师群体,她们的设计方式来自对欧洲装饰艺术的学习,以塑造室内空间的良好品位。装饰艺术的室内设计手法主要是针对多种要素的选型和搭配,涉及家具、墙纸、窗帘、地板、灯具、艺术品等。正如Wheller[21]指出的,女性天生对于家庭及艺术具有敏感度,因此,这种设计方式与女性室内装饰师联系密切。

第二类群体是基于建筑背景的、以男性设计师为主的群体。他们接受了1930年代欧洲最新的现代设计思潮,在室内设计中遵循理性主义的方式,以突出现代空间的特质。理性主义的设计方式也必然导致抽象化的空间处理方式,形成截然不同于装饰艺术做法的室内空间。理性主义符合现代设计的最新趋势,体现了机械量化生产的技术条件。对于室内设计而言,理性主义尤其体现在厨房的设计上。早在20世纪初期,美国就已经出现了提高厨房效率和有效性的探索。如图12所示,Christine Frederick根据厨房操作流程规划动线,以实现厨房效率。这种理性主义的探索一直延续并成为美国室内设计的重要传统之一,如图13所示的Kathryn Ferry更是在厨房探讨了具体的人机工程和尺度细节。

第三类是以工业设计师为主的群体,他们相较于前两类群体更具有商业主义的特征,注重以批量化生产的产品思维营造室内空间。这些工业设计师涉及的设计项目涵盖广泛,室内设计就是其中之一。标准化生产的室内空间中,物品和装饰部件都是量产和可复制的,从而使得室内设计成为适应大众消费的对象。比如1930年代前后一度流行于欧美的钢管家具、20世纪中叶已经成熟的整体厨房都是标准化设计和生产的典型。

3.结语

室内设计的本土化在中美两国呈现出不同的形式。从设计动机看,美国注重的是满足富裕阶层的生活品位,中国着重于民族特色和地域文化;从风格来看,美国形成了现代巴洛克、好莱坞、美国现代等具有美国特色的风格,中国在吸收境外设计思潮的过程中开始了相对应的探索;在设计方式上,美国在尊重整体设计和批量生产基础上形成装饰艺术、理性主义和抽象处理的设计方式,中国延续了装饰化做法并将重点放在界面装饰、空间布景、意境营造、空间转换等方面。

值得指出的是,无论是设计动机、设计风格还是设计方式都是基于各自社会语境和文化传统产生的实践探索,背后更是蕴含着设计文化和身份认同的实现。对此可在未来的研究中作进一步探讨。

注释:

[1]KUBLER, G. , The History of Things. In The Shape of Time: Remarks on the History of Things, New Haven:Yale University Press, 1962:1-27.

[2]Roskam C. Envisioning Reform: The International Hotel in Postrevolutionary China, 1974-1990[J]. Grey room,2015(58):4,84-111.

[3]约翰·沃克、朱迪·阿特菲尔德:《设计史与设计的历史》,周丹丹、易菲译,南京:江苏美术出版社,2011年,第156页。

[4]《年会专题讨论——“怎样创造既有中国特色,又有时代感的室内设计”(上)》,《室内》1991年第2期,第13-15页。

[5]《年会专题讨论——怎样创造既有中国特色又有时代感的室内设计(下)》,《室内》1991年第3期,第4-8页。

[6]《室内设计专家学者笔谈会:国情·民情·文脉——室内设计的必由之路》,《室内》1991年第1期,第4-11页。

[7] 本刊编辑部:《梅地亚盛会——记两岸首次室内设计交流暨中国室内建筑师学会’92年会》,《室内》1993年第1期,第4页。

[8]《研讨会创新与发展——北京大观园酒店室内设计》,《室内设计与装修》1994年第6期,第4-18页。

[9]曾坚:《从〈室内〉杂志100期,看我国室内设计的发展历程》,《室内设计与装修》2002年第12期,第21-23页。

[10]《地方材料在现代室内设计中的应用实例》,《室内》1991年第3期,第20-23页。

[11]杜文正:《现代室内的中国风》,《室内》1993年第2期,第4页。

[12]黄永洪:《文人空间的再发展》,《室内》1993年第2期,第5页。

[13]戴·凯勒:《设计中的文脉意义》,《室内设计与装修》1995年第2期,第7页。

[14]盛养源:《室内设计的传统与时代性》,《室内设计与装修》1995年第5期,第4-5页。

[15]齐康:《创造有地方特色的室内设计》,《室内设计与装修》1997年第1期,第11页。

[16]朱仁普:《把握民族精华创造现代设计》,《室内设计与装修》1997年第1期,第14-15页。

[17]郑曙旸:《传统风格的继承与创新》,《室内设计与装修》1997年第1期,第15页。

[18]牟江:《地域文化的窗口》,《室内设计与装修》1997年第16页。

[19]Wren S. W., I.M. Pei’s Peking Hotel Returns to China’s Roots,The New York Times, 1982-10-25,pp.(C13).

[20]Sparke P., The Modern Interior[M].London: Reaktion Books, 2008,pp.55-184.

[21]Wheeler C., Interior Decoration as a Profession for Women, The Decorator and Furnisher, 1895, 26(3),pp.87-89.