落实深度教学 提升核心素养

——以“生活中的圆周运动”为例

戎 杰 梁 旭

(1. 浙江省慈溪中学,浙江 宁波 315300; 2. 浙江省教育厅教研室,浙江 杭州 310012)

深度教学,是指在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义学习过程.在这个过程中,学生掌握学科的核心知识,理解学习的过程,把握学科的本质和思想方法,形成积极的内在学习动机,高级的社会情感,科学的态度和价值观,成为既具有独立性、批判性,又拥有创造性、合作性的优秀学习者.深度教学的根本目的,是促进学生科学思维水平的发展.深度教学有如下特征.

(1) 学科角度.体现和反映物理学科本质的教学.

(2) 知识角度.超越知识表层结构而进入深层结构的教学,表层结构揭示的是知识的表层意义,即知识本身的描述性、解释性意义.它反映了物理世界的基本情境和概念.深层结构是蕴含在知识中的思维方式和价值取向,它揭示了知识的深层意义.

(3) 教师角度.对教材钻得深、研得透,不仅仅是教学内容的深度和难度,更是学生学习活动的深度和高度.

(4) 学生角度.深度思维,注重引导学生深入知识的背后,获取知识背后丰富的思维价值,形成“物理观念”,培养“科学思维”,学会“科学探究”,养成“科学态度与责任”.

1 观察现象,提出问题

生活是物理课堂的源泉,也是物理教学的根基和落脚点.物理知识往往在生活现象中生成和显现.很多学生在学习新课之前,对许多物理现象已经有了一定的感受和体验,这些体验往往来源于生活经验.教师在课堂教学中要充分利用学生这一前概念,把课堂教学和生活实际密切联系起来,充分挖掘联系生活的素材,丰富教学内容,优化教学过程.通过提问题、看图片(视频)、做实验等方式引入课题,不仅可以使枯燥乏味的知识产生丰富的附着点和切实的生长点,也可以增加学习活动的生动性和趣味性.这是活化物理教学,提高知识建构的有效途径,能使学生对知识的理解由生活经验上升到科学认知.

教学环节:课题引入,播放“学生跑弯道”航拍视频(如图1),引导学生结合自身经历谈体会.播放采访视频,聆听跑弯道的学生谈感受.播放“汽车转弯”航拍视频(如图2),提问学生把“学生跑弯道”和“汽车转弯”抽象为什么运动?

图1 学生跑弯道

图2 汽车转弯

2 模型建构,理论分析

生活中的圆周运动通常是复杂的实际问题,为把抽象的物理概念形象化,把复杂的物理问题简单化,同时激发学生的想象力、创造力和理解力.教学过程中通常把实际问题进行理论构想,简化、抽象为理想化的物理模型.

教学环节:笔者引导学生把“跑弯道”和“汽车转弯”问题抽象为“圆周运动”模型.以“汽车转弯”问题为例,逐步引导学生思考: ① 什么力提供汽车做圆周运动的向心力?② 所需的向心力和速度、半径有什么关系?使学生理解圆周运动是“供需”平衡关系.进一步提问并引导学生理解:汽车在转弯时速度太大会发生侧滑(如图3).让学生自行讨论,归纳降低弯道侧翻风险的方案,简略分析各方案的优缺点,展示实际生活中公路转弯处“外高内低”的图片(如图4).

图3 大货车转弯处侧滑翻车

图4 公路转弯处“外高内低”

物理教学要致力于培养学生解释物理现象,分析物理问题的能力.在这一教学环节中,牢牢抓住问题是学生思维的引擎,关键是问题的质量和深度,核心是学生的思维.给学生一定的时间讨论、交流、进行头脑风暴,让学生形成自己的看法、见解,提出相应观点,同时也对他人的观点形成思考、产生质疑.采用“问题教学法”激发学生的批判性思维是深度教学的突出表现.

教学环节:以图4中汽车转弯为例,创设理想化情境.质量为m的汽车在外高内低的结冰坡面上转弯,坡面倾角为θ,转弯半径为r.若安全转弯时刚好没有侧向运动,则转弯速度v应是多少?引导学生按照表1进行合作讨论.

表1

笔者引导学生把实际问题抽象成熟悉的斜面与滑块的理想化模型(如图5).沿着解决圆周运动问题的基本思路: ① 受力分析,② 确定圆心位置和半径大小,③ 明确什么力提供向心力,所需要的向心力是多少,④ 列平衡方程求解.教学难点在于圆心位置的确定(O还是O′).利用小车在斜面上做圆周运动的自制教具(如图6),用呼啦圈对齐小车运动轨迹,可帮助学生确定圆心位置O.

图5

图6 汽车斜面上圆周运动

在这一教学环节中,采用自制教具进行辅助教学,有助于学生亲自观察、亲身体会,有助于调动学生课堂的参与度,激活学生形象思维,从而突破难点,强化理解.

图7 火车车轮、轨道模型

教学环节:在研究火车转弯时,展示火车轮子和火车轨道模型(如图7).注重学生观察和体验,引导学生仔细观察轮缘结构,动手让车轮在弯轨道上自由滑行,观察发现轮缘和外轨道有挤压.按照汽车转弯的研究思路,讨论“力和运动”关系,“供需平衡”关系.笔者演示火车转弯脱轨实验:玩具火车从倾斜轨道下滑,运动到最低处的水平轨道时火车发生脱轨.邀请学生上讲台尝试用木块垫高外轨,重复同样实验,发现火车不再脱轨(见图8).请学生课后查阅相关资料,了解火车轨道间距大小、高度差、圆弧半径大小等国际标准.

图8 火车转弯自制教具

通过展示火车轮子和轨道模型,让学生对火车轮缘结构加深印象.鼓励学生动手摸一摸轮缘部分加深体验.学生上讲台垫高外轨的教学活动,用教学情景刺激学生的身体感知,调动学生多方位的感受,用口动、手动、身动的具身结合来激发学生的学习兴趣,提高学习质量,加深感性认知.提升学生在课堂中的主体地位,收获实验成功的喜悦,加深物理规律的理解.课后查阅资料的学习任务,旨在开阔学生的国际视野,强化规则意识.

3 定性推理,定量探究

定性和定量是物理教学中常用的两种方法.定性是用物理知识定性地解释物理现象,描述物理规律的过程.定量是在定性分析的基础上,将物理模型清晰化,用适当的数学方法求出精确解的过程.定性侧重于问题的整体把握和理解,定量则更利于抓住问题的本质.

教学环节:展示钱塘江大桥(平桥)、西湖拱桥(凸桥)、景区铁索桥(凹桥)图片.说明本课研究汽车过凹桥最低点、凸桥最高点时的受力情况.演示水球模拟汽车过凹凸桥的实验(如图9),通过摄录视频、按帧截取图片的方法,引导学生观察水球在不同位置的形变,从而得到定性结论:水球在凹桥最低点处受到的支持力更大.引导学生进行理论分析(如表2).

图9 水球模拟汽车过凹凸桥实验

表2

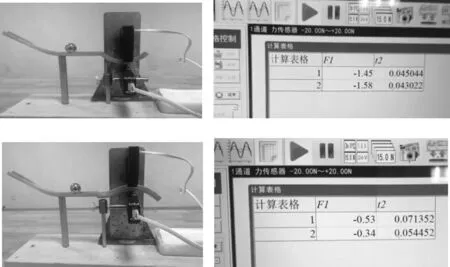

教学环节:先测得小球的重力为0.69 N.演示凹凸桥实验(如图10),利用力传感器测出小球对凹桥最低点和凸桥最高点的压力F.测出小球通过凹桥最低点和凸桥最高点时光电传感器的挡光时间t,可求出小球速度v,最后得出压力与速度的关系:过凹桥最低点时,小球速度越大,对桥压力越大;过凸桥最高点时,小球速度越大,对桥压力越小(如表3).

图10 凹凸桥实验装置

表3

许多物理知识间存在紧密的联系,为使学生更容易理解和掌握知识的来龙去脉,物理教学要有全局观念,当前知识的教学要有利于学生学习后续知识,合理设置“接口”.汽车脱离地面成为人造卫星的教学环节,为后面“万有引力”章节的学习做铺垫,打基础.

教学环节:邀请学生上讲台表演“水流星”魔术,展示另一类竖直面内的圆周运动.引导学生观察水杯圆周运动到最高点时,杯中的水并不会流出来.抛出问题留给学生课后思考.

4 总结规律,提炼观念

(1) 把复杂问题抽象为物理模型;

(2) 受力分析,明确向心力来源,即“什么力提供向心力”;

(3) 运用牛顿第二定律分析圆周运动基本规律:找圆心、定半径,明确所需向心力与速度半径的关系;

(4) 列“供需平衡”表达式.

教学过程中,用物理特有的精神和文化去提升学生的核心素养,用物理特有的魅力和美感去激发学生的学习动力,这是物理课堂教学应有的深度.