基于共生理论的历史文化街区旅游概念规划研究*

——以厦门市中山路片区为例

李 渊 黄竞雄 李芝也

导语

我国已进入大众旅游时代,文化和旅游存在天然的内在联系,文化是吸引旅游者的核心资源,而旅游则成为向旅游者传扬城市文化的重要方式。历史文化街区作为文化旅游地,在文旅融合发展中具有象征意义[1]。全域旅游规划的实施正逐步推进历史文化街区的旅游开发。我国学界关于历史文化街区旅游发展的研究,集中在历史文化街区物质空间改造与旅游发展影响两方面[2],诸多学者对历史文化街区的更新与保护模式进行了有益的探索[3-7],从旅游者感知角度对街区的旅游发展情况进行了评价[8-9]。总体上,历史文化街区的旅游开发进展迅速,文旅融合构建的新业态成为多地推动供给侧结构改革的重要力量。然而,在商业发展的冲击下,历史文化街区的文化底蕴逐渐式微,旅游者对于历史文化街区的意象常停留在商业价值,对于历史文化价值却知之甚少。

由于街区原有环境基质复杂,部分传统历史街区旅游开发过程中的粗暴拆改,忽视了多方面发展要求[10-11],老城区潜在的旅游资源未得到充分挖掘,文脉传承断裂,历史文化街区的发展陷入千城一面、缺乏创新的粗放式商业开发困局中,未能形成良好的发展机制与共生环境。具体表现在:(1)部分历史文化街区旅游开发过程中片面注意到历史文化街区作为旅游资源的知名度,忽略其文化底蕴的重要价值,使历史文化街区面临蜕变为纯商业街区的风险;(2)传统历史文化街区开发的过程中对历史文化资源进行了挖掘,但规划未能通过合适的引导,将街区的历史文化特色与旅游者的行为进行结合,达到街区保护与功能活化的有效衔接。(3)根据历史文化街区旅游发展趋势推断,旅游规划需要寻求合适的旅游开发模式将历史文化底蕴与现代商业活动进行有机融合,平衡历史文化街区旅游发展的文化属性与盈利属性。

“共生理论”(Symbiosis Theory)在1879年由德国真菌学家德贝里提出,原指不同种属的生物按照某种物质联系共同生活[12]。20世纪50年代以来,共生理论渗透到社会科学领域,并创新为社会科学共生理论[13],是指共生单元之间在共生环境中按照共生模式形成的关系,共生单元是共生体之间的能量交换单元,共生环境是其环境基底,共生模式是其结合与发展的形式[14]。共生理论中对于各共生单元之间的协同持续发展以及系统共生属性的建立,对于解决街区中文化、商业、旅游3类主要功能之间的冲突具有良好的借鉴作用。

以福建省厦门市中山路历史文化街区为例,本文尝试引入共生理论,进行旅游概念规划设计的研究与探索,解析共生单元、共生模式在共生环境中的作用机制。建立文化-商业-旅游共生系统,为历史文化街区旅游发展中不同共生单元之间共生模式的建立与基质环境的营造提供可借鉴的方法与理论体系。

1 研究方法

1.1 研究框架

共生理论引导下的共生发展模式以街区空间为共生环境,通过配置街区内历史文化单元、现代商业单元与旅游发展单元的组合,在旅游资源合理配置的前提下,各共生单元通过共生环境相互融合,达成各自的稳定生长。在旅游规划的语境中,首先需要解析片区内存在的共生单元及其诉求,分析各单元间的冲突点,然后设计共生模式与共生环境化解冲突点,保障各共生单元的相互依存与共同生长,形成多元渗透且相互融合的文旅共生体。

本文的研究框架(图1)对片区内各单元存在的冲突进行解读,收集片区内的相关数据进行支撑。考虑到中山路历史文化街区内的商业、文化是支撑旅游发展的核心,故首先爬取研究区域的旅游点评数据、POI点数据与建筑肌理数据,进行旅游者文化感知与街道功能与业态分异程度的测度。其次,通过文史资料解读与实地走访进行街区内文化遗迹的挖掘,基于共生理论对街区内外环境进行分析,引出共生机制、共生环境与共生单元的营造方法。最后,将营造方法落实到具体城市空间中,进行设计研究,提出用于历史文化街区更新的旅游概念规划。

图1 研究框架图

本文从携程网爬取了2012年6月至2019年3月间有关厦门市中山路历史文化街区的点评数据,筛选后共获得有效数据1 200条。从百度地图爬取截至2019年3月的有效POI点数据12 669条,建筑矢量数据6 541条。另外,于2019年5月间通过对街区的实地走访和调研,获取街区内各道路的访客数据,结合相关资料①,建立地理信息数据库进行分析。

1.2 研究案例

厦门市中山路历史文化街区位于福建省厦门市思明区西南部,与鼓浪屿隔海相望,面积约1.35 km2。街区距离厦门站约5 min车程,距离高崎机场约45 min车程,厦门地铁1号线镇海路站位于该区域内,拥有良好的旅游发展区位。自1925年开街以来,中山路一直是厦门岛老城区的商业核心,街区内现有市级以上文保单位8处,涉台市级文物古迹1处,历史遗址10余处,风貌建筑34处,众多名人故居散落其中,是厦门市历史文化遗产最丰富的区域之一,拥有厚重的历史底蕴。当前,厦门正在申报国家级历史文化名城,作为省级历史文化街区,中山路街区的良好发展对于厦门的历史文脉传承具有重要的价值。

2 现状研究

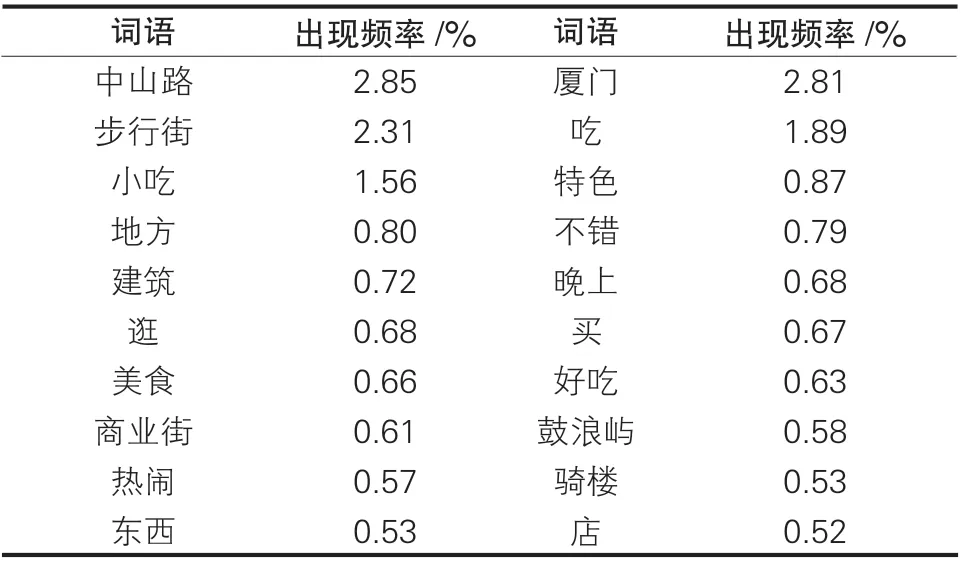

2.1 旅游者文化感知程度低

中山路历史文化街区作为厦门市的旅游地标,其宣传与旅游发展较为充分。然而,从本文对旅游者的点评数据进行词频分析结果中可以发现(表 1),旅游者对中山路的认知停留在“商业步行街”层次,作为中山路历史文化特色的“建筑”“骑楼”的出现频率并不高,其词频占比分别为0.72%和0.53%,分列第9与第17,而街区中承载历史的文物遗迹、市井文化等更难觅踪迹,更多的被“吃”“买”“逛”等现代商业行为所取代。由此可见,旅游者在中山路历史文化街区的游览过程中,对历史与文化特色认知有限,街区内未能进行良好的引导,解释各类文化符号的价值含义。

总体而言,中山路作为历史文化街区,在发展旅游业的过程中片面注重现代商业带来的可观收益,对历史文化助力旅游发展的价值未能给予足够的重视。随着时间的推移,旅游者对于中山路街区的印象容易固化在“商业街”“逛吃”等标签中,逐步导致历史文化遗产陷于乏人问津的地步,最终走向消亡。

表1 中山路历史文化街区旅游点评词频Top20表

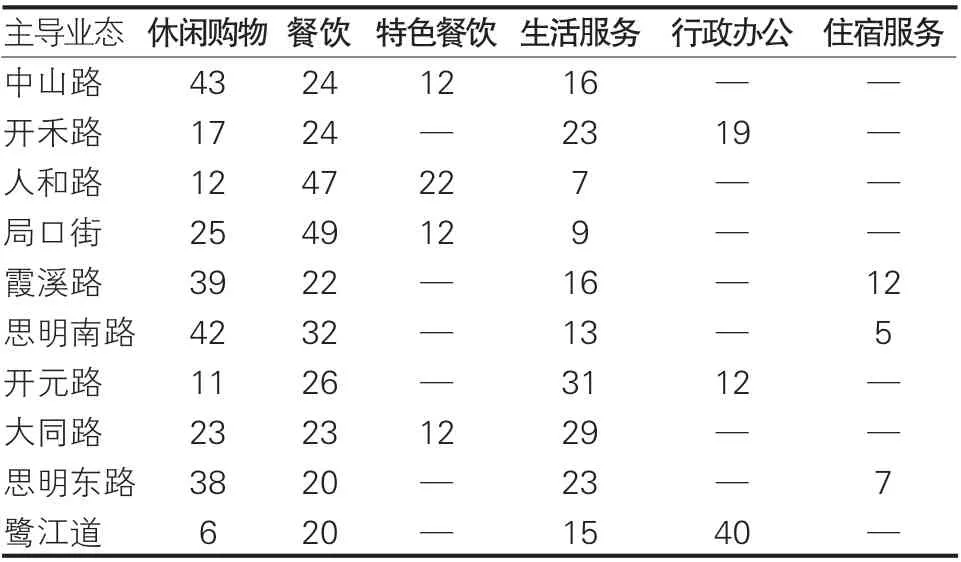

2.2 步行街业态同质程度高

进一步地对街区内的街道进行主导业态分析,将街区店铺业态类型进行统计后排序,每条道路取其前4种业态列入表格中。如表2所示,旅游者对于中山路历史文化街区的“商业街”“逛”“吃”等标签的认知在主要业态类型及其所占比例中有较为直观的体现。

整体上,中山路历史文化片区的街道主导功能分异不明显,同质化程度高。除鹭江道以行政办公为主,开元路、大同路存在较多生活服务业态之外,其余街道均以休闲购物、小吃餐饮为主导业态,对街区内的文化挖掘深度不足;经营范围集中在某几种业态中,未能形成良好的共生模式,对于风貌建筑的保护和街区的历史文化传承较为不利。

表 2 中山路街区内街道主要业态类型及其所占比例表

以街区内旅游者到访频率最高的中山路步行街为例,使用POI数据进行业态分析(表 3),中山路步行街同样存在业态同质化程度高、历史资源挖掘不足的问题。该步行街总长约1.2 km,共有454家店铺,将商业业态进一步划分,仅有53小类的商业业态,业态同质化系数②达到8.57。其东段和西段业态类型分布大致相近,容易导致旅游者产生疲倦感,降低旅游者的回游率。

表 3 中山路步行街各类业态数量统计表

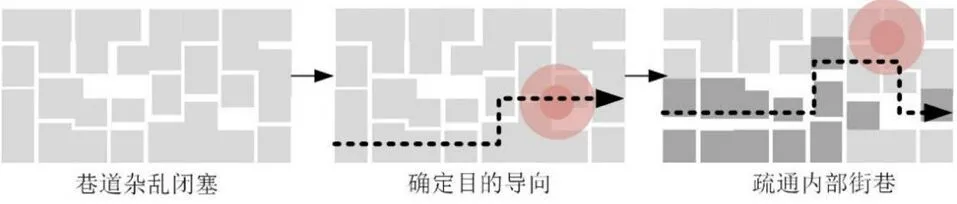

2.3 街区内部空间肌理无序

对中山路历史文化街区的建成环境进行分析,从图 2可以发现:(1)在建筑肌理方面,现有发展模式主导形成的分异式空间营造导致旅游发展与城市资源本底割裂,2000年之后新建建筑尺度较大,破坏街区原有空间肌理。(2)道路系统方面,整体呈现“路-街-巷”的三级分化特征,道路建设时结合地形线性转折,街道空间富于变化,但存在诸多尽端式道路,降低了街区道路系统的可达性。

图2 中山路历史文化街区建成环境肌理分析图

结合街道人流数据调研结果绘制人流密度热力图,与街区建成环境的肌理进行叠加。不难看出,新建的大尺度的商业建筑空间吸引了的注意力,旅游者在其中停留时间长,以渔市著称的八市和街区核心中山路步行街是人群的主要聚集地,2000年后新建的南中广场、名汇广场、中华城等现代商城同样吸引了大量旅游者的访问。然而,街区内部肌理的发展无序与道路的堵塞,在缺乏引导的情况下旅游者难以完整游览街区的其他区域,街区历史文化资源所能创造的价值有限。商业作为街区目前主要的盈利单元,以大体量和优势地段,吸引旅游资源的注入,而同样作为街区组成部分的历史文化单元未能得到重视,历史文化资源的潜在价值仍可通过进一步发掘,形成文化-商业-旅游的良性互动。

3 旅游概念规划

综上所述,中山路历史文化街区的发展现状体现为缺乏历史文化植入、片面注重商业发展、街区内部空间肌理无序3大特征。共生理论认为,各个共生单元根据不同的功能分工,在符合各自需求同一环境基质中可以建立互惠共利的发展模式,各单元均可从中获益。结合前期调研分析判断,街区内的共生单元可以归纳为旅游、商业、文化3大类,商业、文化为旅游产品开发提供素材,旅游、商业为文化传播吸引大量客源,商业为旅游、文化的发展提供资金支持。因此,本概念规划旨在通过空间上的引导,在街区内形成良好的共生环境基质,使用合适的共生模式设计促进街区形成良好的共生系统。

3.1 共生环境营造手法

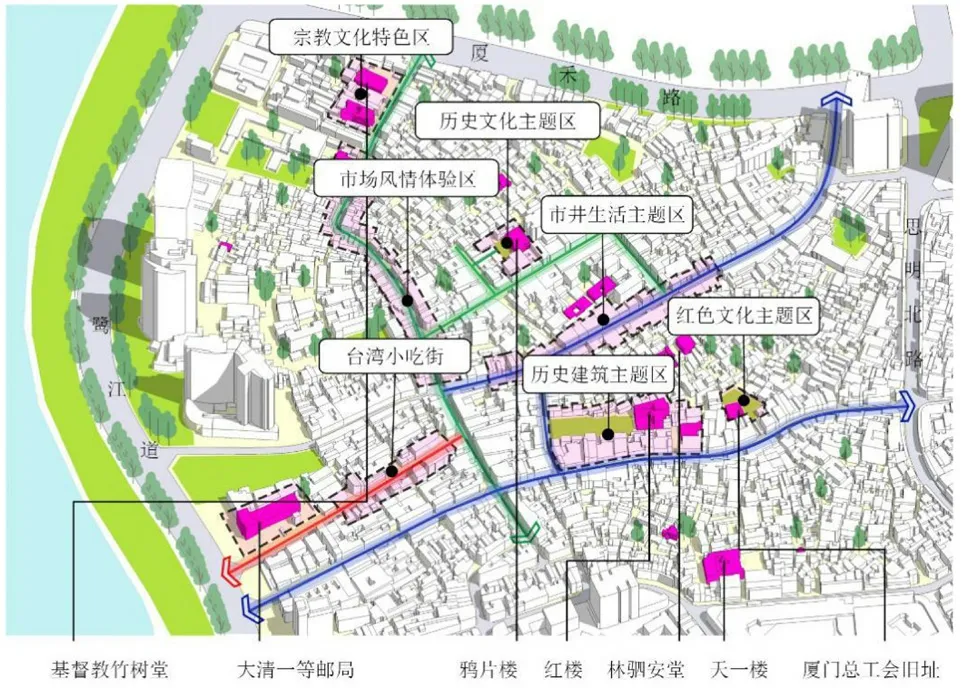

3.1.1 街区功能共生环境营造

共生系统营造的首要目标是功能共生(图3),需要明确各个片区单元的主导功能。对中山路历史文化街区的各个片区进行主题功能元素提取,对中山路现有的商贸价值予以保留,是中山路作为商业步行街的商贸文化体现。然后,对街区内的文化要素进行探索。中山路历史街区内存在多种历史文化元素,例如:以八市为代表市井文化、以侨批广场为代表的海洋文化、以天一楼、红楼以及其他名人故居等为代表的建筑文化等,这些建筑与空间是历史文化的载体。

图3 功能共生环境营造方法图

因而,可以明确街区内主导功能主要有3类:市井文化品鉴、历史文化透视和现代多元体验。三项主导功能旨在明确街区内的功能分异,以不同的功能核心保证共生模式的均衡发展,提升旅游者对于文化的感知,同时明确引导降低业态的同质化程度,提升旅游的趣味性。这些主导功能中既包含了老厦门的市井文化、商贸文化、海洋文化,又包含了承载现代商业体验的大型商业综合体与供旅游者旅行体验的开放公共区域。

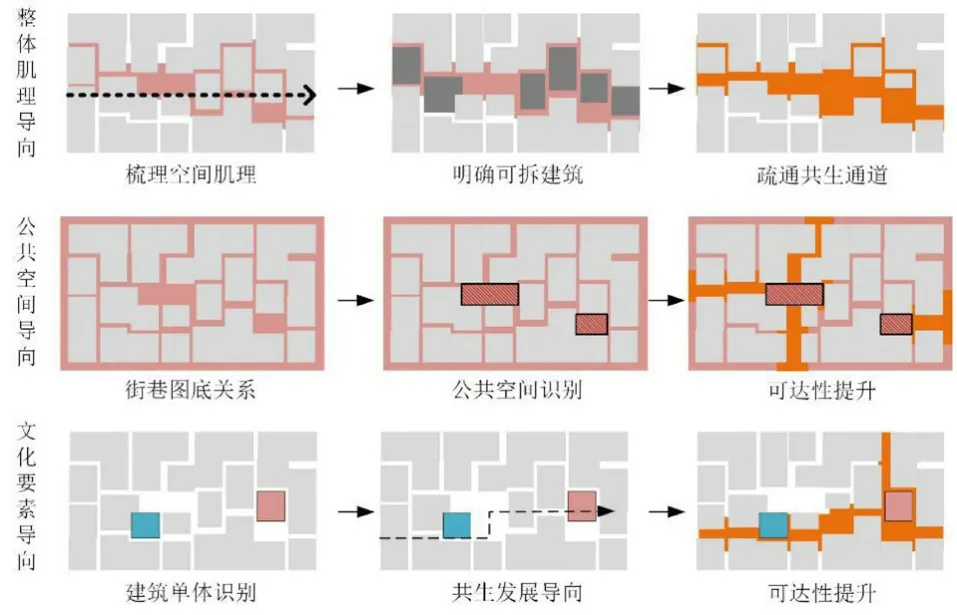

3.1.2 街区空间共生环境营造

良好的共生模式需要针对共生单元的需求打造共生基质,以符合各单元的发展需要。目前,街区内部肌理无序、道路闭塞,营造的目标在于提升空间的整体可达性。如前所述,街区内存在旅游、商业、文化3类共生单元,旅游单元要求商业和文化的存在,提高旅游产品的附加值;商业单元要求空间提供高可达性,或存在可集散人群的公共空间以招揽顾客;而文化单元多位于街区内部,可达性多较低,可通过标志设计或者场所道路的整理以获得与旅游者的交流机会。综上所述,本文根据不同共生单元的特点和需求(图4),提出整体肌理导向型、公共空间导向型和文化建筑导向型3类共生环境改造模式。

图4 街区内空间共生环境营造模式图

3.2 共生空间设计

将现有空间与市井生活场景结合,营造共生环境,形成包括旅游街巷、商业综合体、休闲海岸在内的共生空间,整合生活市场、历史建筑、公共空间,形成现代商业与文化多维共生的复合旅游空间,规划形成3大旅游主题片区。

3.2.1 市井生活主题片区

市井生活主题片区以开禾路为中心,承载特色美食、市井集市和古早生活3项主题(图 5)。该主题片区整合文化单元与商业单元,串联起传统美食和厦门最古老的第八市场。片区内存在大清一等邮局旧址、厦门总工会旧址、鸦片楼、基督教竹树堂、洪本部街等历史文化遗迹,旅游者可以从散布于街区各个角落的老字号店铺中感受老厦门,体验原真的厦门市井风情。

图5 市井生活主题片区规划图

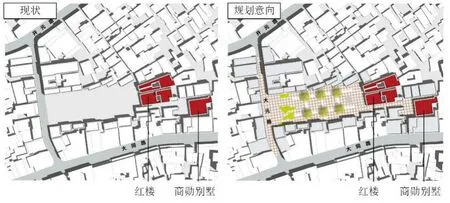

选择该主题片区内大元路一侧的老剧场文化公园(图6),在开元路一侧设置旅游标志指引旅游者,充分活化红楼与商勋别墅的文化价值,拓宽别墅旁的道路宽度,提升两座红楼与老剧场文化公园的联系程度。沿用现状老剧场文化公园,布局“茶桌仔”空间,为街坊邻居提供休闲讲古的场所,市井生活本身是文化的重要体现,以文化要素为导向形成文旅共生的场所,是文化共生单元的重要特质。此外,适当结合文化建筑遗址所承载的历史故事展示,引入旅游者和居民在此活动,以老厦门文化的形式布局文化单元与商业单元的共同繁荣。

图6 市井生活主题片区节点打造图

3.2.2 历史文化主题片区

历史文化主题片区包含了厦门海关旧址、鹭江宾馆、厦门各界抗敌后援会旧址等历史建筑,该主题区紧邻中山路商业步行街,承载休闲商业、城市记忆和传统文化3个主题(图7)。片区通过串联各商贸旧址以及现有的华侨主题文化广场,旅游者可以充分感受海丝华侨文化在街区内的繁荣发展。诸多海丝侨乡遗迹聚集于该片区,通过老街博物馆以及各建筑的旧址,旅游者可以静态参观、动态参与的方式深刻了解体会传统文化。

图7 历史文化主题片区规划图

图8 历史文化主题片区节点打造图

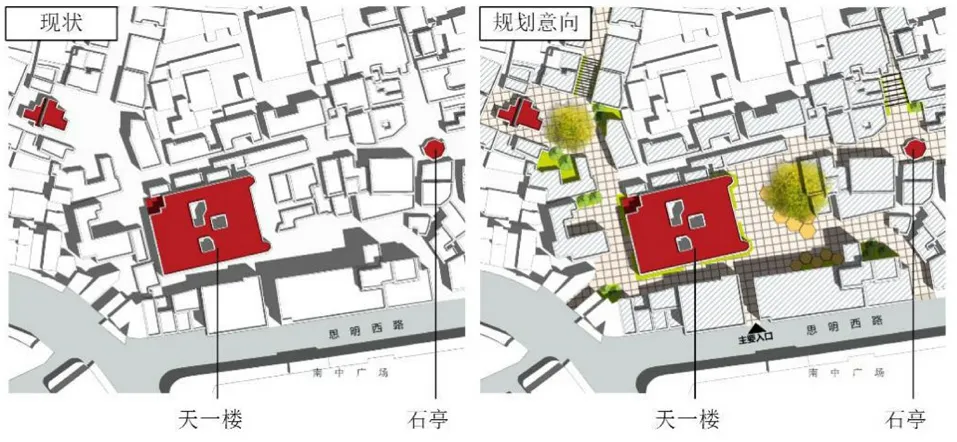

以思明西路旁的天一楼为核心进行节点打造(图8)。作为厦门目前保存最完整的中西合璧建筑,天一楼目前的功能以居住为主,未得到很好的保护与功能再生。这一主题节点的改造以文化长廊为核心,引入历史文化单元,营造趣味巷道空间吸引旅游者进入。天一楼本身与楼前的文化广场可以作为公共文化活动的承载体。此外,天一楼距离南中商业广场仅30 m左右,以深厚的文化底蕴吸引众多旅游者来访,是以文化单元为商业单元吸引客群,而形成的互利共生模式。

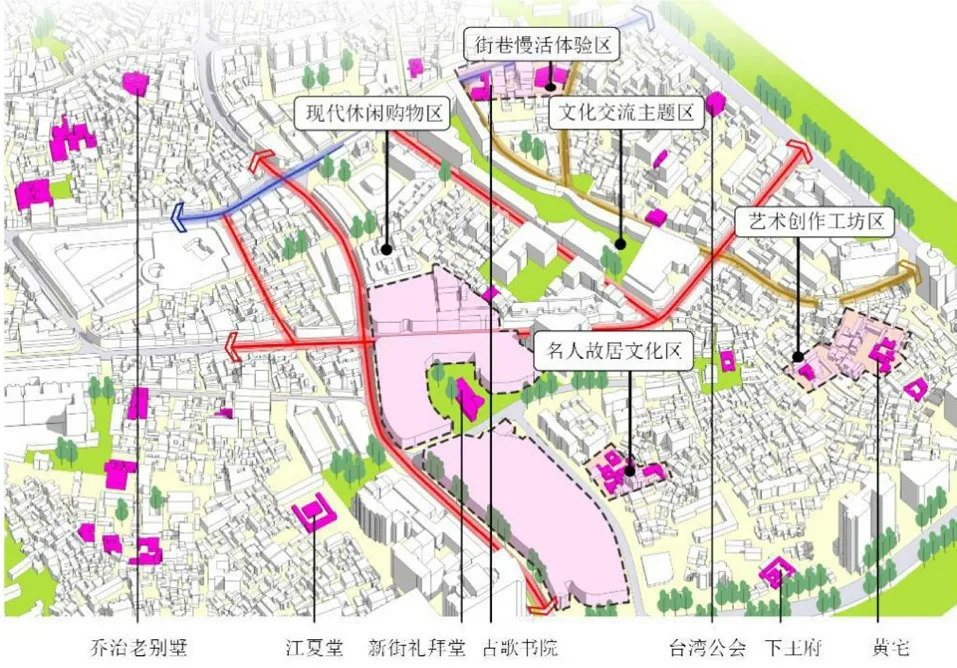

3.2.3 都市活力主题片区

都市活力主题片区以街区内现有的现代商贸片区为核心,包含古歌书院、邱世定宅、新街礼拜堂等传统文化建筑要素,考虑到现状良好的发展慢行空间的基础,规划该片区承载休闲购物、文艺工坊、慢享空间3个主题(图9)。鉴于当前该片区业态同质化程度高,应结合片区的文化要素进行业态异质程度的强化,通过提升旅游趣味性吸引旅游者前往。可加入艺术创作工坊、名人故居历史展陈等内容,通过旅游体验、参与等方式,使传统文化以更开放的方式获得再生与传承。

图9 都市活力主题片区规划图

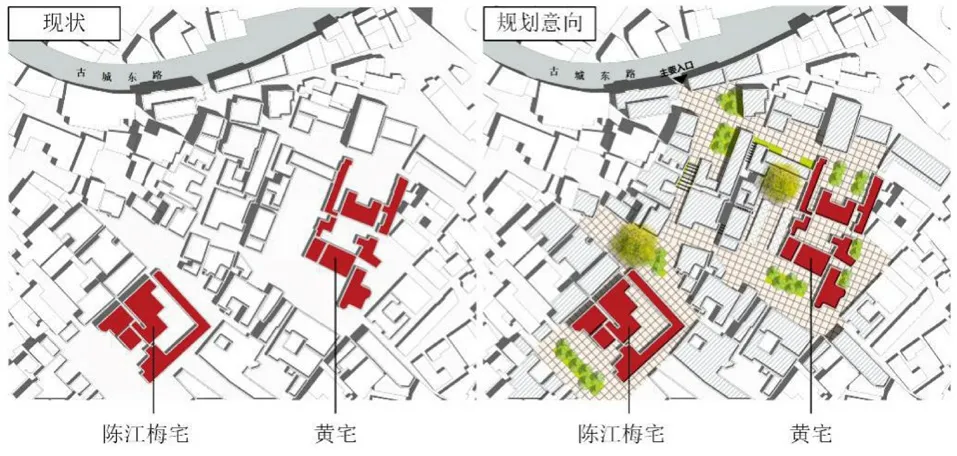

将古城东路旁盐溪街一带进行改造(图10),以黄宅和陈江梅宅为主要承载点,改造空地为集市广场,结合片区中艺术创作工坊的创作内容,在节点入口处引入艺术装置吸引旅游者的到访,并定期举办集市活动。场地内的旧宅可以改造为艺术展厅与创意商店,吸引到访现代商业综合体的旅游者前往。在商业单元中置入文化单元,有利于共生基质形成正向循环,形成良好的共生界面。

图10 都市活力主题片区节点打造图

4 结论与展望

历史文化街区是城市更新过程中需要加以保护的空间,发展过程中应当综合考虑使用者、环境、文化等诸多因素,促进永续发展。历史文化街区的核心是文化,文旅结合是对城市传统历史的保护,也是活化历史文化街区的一种方法。本文结合网络文本与实地走访调研,运用多源数据对厦门市中山路历史文化街区的资源本底与历史底蕴进行探索,通过旅游者旅游意向、街区内业态分布以及建筑肌理的研究,了解当前历史文化街区更新活化过程中存在的不足。

研究发现:(1)旅游者对于中山路历史文化街区的文化意象感知程度显著低于商业感知,街区内未能形成良好的文旅共生关系;(2)旅游者到访频率较高的中山路步行街业态发展同质化程度高,导致旅游者在其中的游览容易产生疲倦感,存在吸引力的风险;(3)街区早期的更新手法以拆改为主,兴建较多大尺度商业综合体,一定程度上分散旅游者对于文化的注意力;而街区内部街巷杂乱闭塞,旅游者不容易体会到街巷所承载的文化意义,对于文化的传播造成负面影响。基于此认知,本文引入共生理论,从历史再现、空间更新、特色主题片区空间营造等方面建立“旅游+文化”共生体系。通过传统空间提升、特色空间改造,创造旅居空间的渗透融合,旨在营造文化旅游多元共生的旅游目的地。

本文的研究与方法仍存在一定的局限:(1)对于中山路历史文化街区共生体系的建构主要针对文旅结合的城市更新方法进行,一定程度上受限于旅游者主体视角,后续可加入对于居民的访谈与讨论,该共生机制仍存在发展的潜力。(2)研究所用的街区内人流热力数据以节假日为调研区间,仅能尽量减少非旅游者对调研结果造成的影响,结果可能存在误差。后续可采用针对性发放GPS、旅游日志调查等方法提高数据精度,更好地把握街区整体的旅游现状,做出准确判断。

感谢厦门市城市规划设计研究院对本研究的大力支持。

注释:

① 相关资料由厦门市城市规划设计研究院提供。