湖南省资兴市城市湿地资源网络连通性的生态水文水质效应研究

曹宇弛 沈守云 肖 澎 廖秋林

湿地被称作“地球之肾”,是水陆相互作用形成的独特生态系统,在保持生物多样性和珍稀物种资源、蓄洪防旱、降解污染、调节气候及控制土壤侵蚀等方面具有重要的作用[1-4]。而网络连通性指通过构建廊道,将破碎的生境斑块进行连接,形成完整的生物栖息地网络,起到增加生物物种迁移扩散、提高景观连接度,以及促进生态系统中物质、能量有效流通的作用[5-8],为解决当前快速城镇化背景下的城市湿地资源保护和社会经济发展在空间上的矛盾提供了可能。

中国目前正处于城镇化高速发展的阶段,城市湿地正面临着严峻的威胁。第二次全国湿地资源调查(2009—2013年)结果显示,我国湿地面积相比第一次调查减少了9.33%,远低于世界平均水平。而湿地生境破碎化是人类在土地利用过程中造成的主要破坏之一[9],主要表现为湿地面积的缩小及湿地之间的联系减弱,限制了物种扩散、迁移,增加了生态系统的脆弱性;在现有的城镇化建设中,城市建设面积不断扩张使得城市下垫面改变、不透水面积增加、径流系数增大,影响了产流、汇流过程,严重阻断了湿地的连通性;水资源污染加剧了湿地面积的减少,使湿地生态功能下降[10]。

资兴城市规划区内湿地资源丰富,但由于城市发展,整平洼地、填筑沟塘、挤占湖泊等人为破坏现象严重,现有的湿地生态系统出现退化等问题。根据研究区域的地理环境和经济条件等因素,在现状湿地格局的基础上设定不同的湿地连通方案,生成相应的生态网络,对所构建的生态网络定量计算其产生的生态水文水质效应,为资兴城市湿地选择生态效益最佳的连通性方案,为其湿地资源保护和生态恢复提供科学合理的理论技术支持。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

湖南省资兴市地处东经113°08′~113°44′,北纬25°34′~26°18′,地势东南高、西北低,海拔109~468m,地貌形态以山地为主,丘陵、岗地、平地交错。

资兴市地处湘江水系之一的耒水上游,地表水系河流密布、沟溪纵横,呈树枝状分布,河道平均坡降为0.77‰,研究区总面积为11 850.83hm2,城市湿地面积为3 030.41hm2,主要包含东江水系、程江水系和青鲁湖等26个水体(图1)。多年平均径流深877.9mm。同时,资兴市境内的东江湖也是湖南省重要的水源地。

1.2 数据来源

城市土地利用数据来源于Landsat8 OLI影像并结合资兴城市总体规划图纸进行调整,资兴城市湿地的位置及大小、给排水管网数据来源于《资兴市城市总体规划(1999—2020)》(2016年修订),其中资兴城市湿地位置经湿地调查验证;气象数据来自于中国气象台资兴气象站2011—2016年逐时检测数据,包括降水量、蒸发量和温度等数据;水文数据包括常水位、城镇防涝水位、2016年流量等水文数据及实测部分湿地降水量和径流量数据,与水质相关的来源于资兴市水利局和实测研究区内湿地水体中污染物负荷量数据。

1.3 计算平台

本研究选择了具有良好灵活性、通用性的SWMM模型,适用于排水系统复杂的水质模拟,对城市化地区能进行准确模拟,可模拟不同时间步长任意时刻内每个子流域所产生的径流量的水量水质,以及每个河道中水的流量、水深及水质等情况,是现阶段对于城市地表径流和污染负荷研究的最佳模型。许多研究者选用SWMM模型对城市地区进行水文[22]及水质[23]模型计算,选择的控制方程一般为连续性方程、动量守恒方程和能量守恒方程,Horton法、动力波法和污染物计算的指数冲刷模型能够准确模拟研究区的水文水质情况。

根据钢材应力腐蚀开裂的机理[1],可将其分为氢致开裂型(HE)和阳极溶解型(AD)两大类。如果阳极溶解即钢材的腐蚀对应的阴极反应是析氢过程,且释放出的氢原子分散到钢材中并对钢材裂纹的形成与扩展起决定作用,这种应力腐蚀就称为氢致开裂型应力腐蚀;如果钢材的腐蚀对应的阴极反应是析氢过程,但是释放出的的氢原子太少,不足以引起钢材的氢致开裂,钢材裂纹的形成与扩展都是由阳极溶解控制的,这种应力腐蚀就称为阳极溶解型应力腐蚀。

图1 资兴城市湿地分布图

图2 不同连通性方案设置图(2-1为T1方案;2-2为T2方案;2-3为T3方案)

1.4 试验方案设计

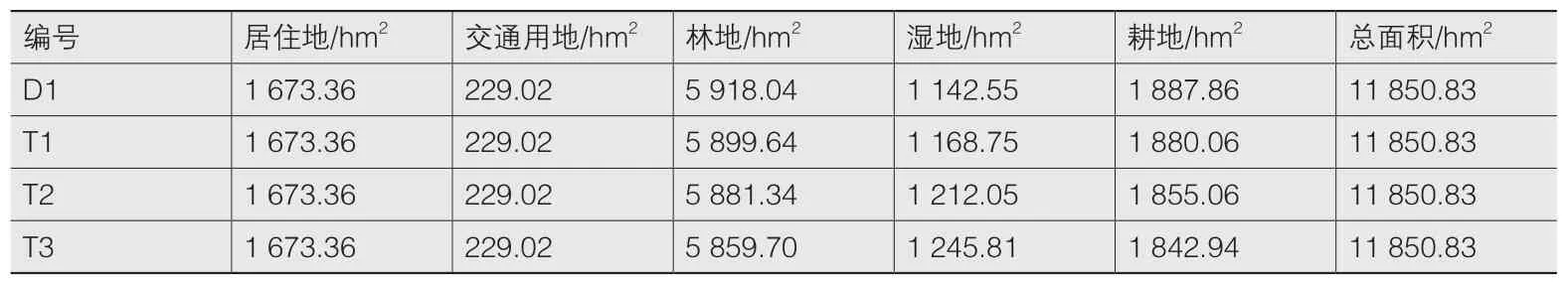

水系连通性的变化关系到下垫面属性的改变,结合考虑研究区的自然条件、经济发展特点、城市总体规划、已有资料情况和模型特点等方面,根据资兴城市湿地资源的现状条件和湿地资源保护及恢复的需求,为获得科学的不同湿地连通性对水体水文水质的生态水文效应影响,设置了4组实验:对比实验(D1)、城市内部水体连通方案(T1)、城市水体整体连通方案(T2)和LID措施方案(T3)。

实验D1:图2为资兴城市规划区现状方案,保持现状的水系连通性格局不变。实验T1:在资兴市内,将研究区内大小散落的水体,如水库、坑塘和湖泊等单独水体通过沟渠等方式连通,但是不与城市周边的河流进行连接,湿地面积增加26.2hm2,林地面积减少18.4hm2,耕地面积减少7.8hm2。实验T2:将资兴市内的水体全部按照子汇水区进行连接,形成网络体系。随降雨产生的径流根据地形地貌流入各汇水区,排入最近的水体,通过沟渠、河道及溪流等湿地的连通,最终排入城市北面的程江和南面的东江,湿地面积增加69.5hm2,林地面积减少36.7hm2,耕地面积减少32.8hm2。实验T3:在T2的基础上,在湿地连接处(如沟渠)及原有支流下游处等地方设置人工湿地,在水库、湖泊及河道周边设置植被缓冲带,起到对污染物拦截的作用,并可在一定程度上控制径流和保证景观效果。应用低影响开发理念,以期将研究区湿地资源进行合理保护和恢复,湿地面积增加103.26hm2,林地面积减少58.34hm2,耕地面积减少44.92hm2,不同的连通性方案设置见表1,方案构建见图2。

图5 率定降雨及流量过程线(5-1为Y-191节点;5-2为Y-187节点)

1.5 试验方案连通性评价

在设置的不同连通性方案中,研究区内的河网水系有很明显的改变,定量地对不同试验方案的连通性进行评价。本研究选取的形态指标为河流长度LR和水面面积A,结构特征为河网密度DR和水面率Wp,作为水系格局特征的评价指标。不同试验方案连通性指标见表2。

综合比较河流长度、水体面积、河网密度及水面率,形态指标从对比实验D1至T3方案逐渐增加,结构特征河网密度和水面率也是递增,说明从对比实验D1至T3方案,其河流干流和支流越多,连通性越强。

1.6 研究区域

1.6.1 城市管网及河道的概化

研究区范围内主要有东江和程江河道,东江流域的河道是研究区的重要防洪排涝通道,排水管网收集的地表汇流基本都排入河道中。因此,本文构建的模型也将河道作为排水系统的一部分。河道主要概化为明渠或箱涵(图3),根据断面变化情况布置河道节点,而排水管道的出水口也作为河道节点之一,实现河道与管网系统连接,对导入的管网及河道数据进行几何拓扑校检和逻辑拓扑校检,管渠299条,雨水井节点296个,排水口11个。

1.6.2 子汇水区划分

根据研究区的DEM、土地利用分布图和城市总体规划,在ArcGIS中对研究区进行子汇水区划分,并为各子汇水区指定流域出口。由于城市大尺度产汇流过程的复杂性,为了保证汇水区划分的准确性,结合各土地利用类型的粗糙系数和径流系数对原始DEM模型进行修正。并且研究区的地势相对平坦,在子汇水区划分过程中根据概化后的城市雨水管网,按照泰森多边形法则进行近似处理,最终将研究区划分为178个子汇水区(图4)。

1.7 模型参数率定及验证

SWMM模型参数主要包括下垫面渗透性系数、曼宁系数、洼蓄深、最大入渗率、稳定入渗率和衰减系数等,其中渗透性等相关系数按照资兴市土壤特性,参考相关地区文献研究确定取值,其他一些参数无法通过实测或计算确定,可通过率定得到。根据SWMM用户手册中各参数的取值范围[24],参考相关地区SWMM模型参数和研究[25-27],结合对研究区现状基础建立的D1对照方案模型的实测数据进行人工率定。选取2处有详细排口实测数据的位置进行模拟验证,分别是Y-191节点2017年2月21日的降雨数据和Y-187节点2017年2月23日的降雨数据,以保证模型计算结果的可靠性。

从图5可知,最后SWMM模拟的流量和实测的流量曲线形状契合度较高,并且与降水过程线的形状也基本切合,对所选取2个节点模拟计算的总流量和峰值函数及实测数据的相对误差进行比较分析可知,选取的2个降水过程产生的总流量相对误差为2%~5%,峰值流量的相对误差为1.3%~8.2%,误差范围都处于10%之内,可以证明SWMM模拟计算的径流数据和在场地实测的数据基本契合(表3)。

表1 不同连通性方案设置详情

表2 不同试验方案连通性指标

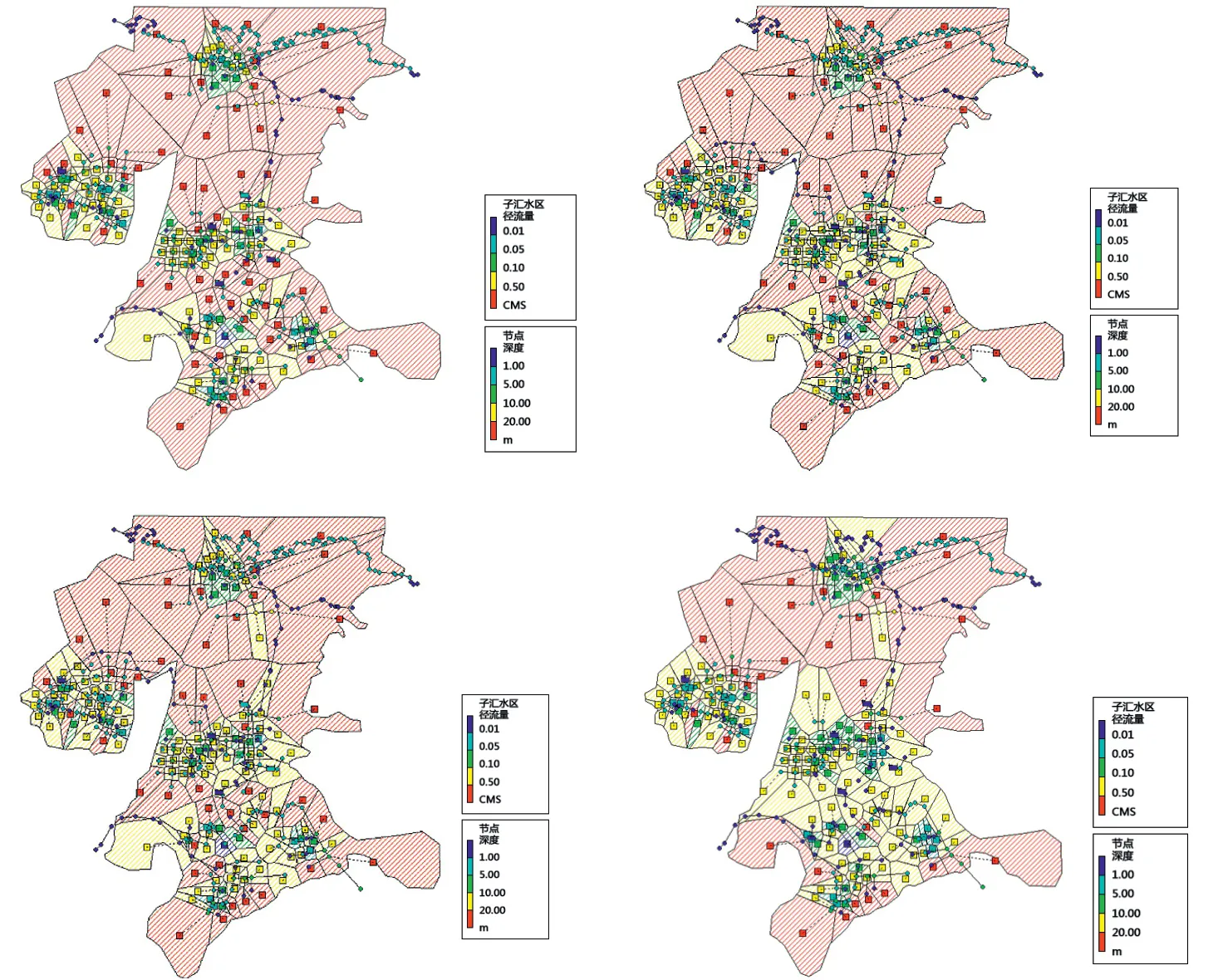

1.8 降雨强度、时间

根据研究区的现状,资兴城市建设区的暴雨强度公式如下:

式中,P为设计降雨重现期;t为降雨历时(min)。

结合资兴气象站点检测数据,在2011—2016年,资兴历时120min的降雨场次占总降雨场次的比例最高,得到降雨历时为2h的设计降雨。

2 模拟结果与分析

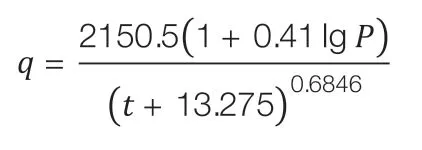

2.1 连通性变化对生态水文影响分析

应用SWMM模型分别对不同方案进行降雨模拟,模拟降雨时间为2h,地表产汇流计算和水动力学模拟计算时间步长采用10s,模拟结果报告时间步长为5min,模拟计算出不同连通性方案的径流量变化情况(图6)。这4种方案产生的径流量变化的共同特征是:在降雨初期,径流量从0开始缓慢增加,并在第120min左右径流曲线达到最高值,随后逐渐下降,待降雨结束后,径流曲线缓慢趋近于0。

虽然这4种方案的径流量变化趋势是一致的,但变化范围和径流峰值有明显差异,T2的峰值为29.71m3,明显大于D1的21.34m3和T3的15.61m3,略大于T1的24.95m3。分析其原因,对于模拟改造前的现状水文状态,T1将研究区内的水体全部连通起来,加强了城市的水文调蓄能力,而T2因为加强了与城市外部水体的连通性,所以其峰值最大;T3作为LID方案在削减径流量峰值方面有明显的作用,将径流的峰值削减为D1方案的73.14%。

从空间分布看(图7),其高径流区的面积有了明显下降,与D1方案相比,T2方案中高径流区域面积有减少,并且沿着河流出现一条低径流量通道,T3方案中的高径流量面积相比现状方案降低了32.98%,生态水文效应最佳。

图6 不同连通性方案的径流量变化

图7 不同连通性方案的径流量变化空间分布图(7-1为实验D1;7-2为T1方案;7-3为T2方案;7-4为T3方案)

图8 不同连通性方案的COD变化

2.2 连通性变化对水质影响分析

2.2.1 连通变化对化学需氧量(COD)影响

在4种方案的水体中,COD含量变化范围和COD含量峰值呈以下规律:D1明显大于其他方案,在各连通性方案中,随着连通性的加强,不同方案中COD含量有了明显的减少,从D1的333.03mg/L,分别降低为T1的275.28mg/L、T2的245.83mg/L和T3的196.98mg/L。随着水体流动性增强,更有利于污染物的迁移和扩散,对水质产生重要影响。T3设置有LID措施,对于水体的净化作用最为明显,对水体中的COD含量削减为原有的59.14%(图8)。

从空间分布看,不同连通性方案的水体和地面残余的COD含量不同。按照连通性方案不同,T1相比D1方案,水体中高COD含量区域减少了4.96%,在T3中设置有LID措施,高值区域面积有了明显的下降,下降了7.26%,特别是节点中的COD含量有了明显的降低(图9)。

表3 SWMM模型水文水力特性的参数设置

2.2.2 连通变化对固体悬浮物(SS)影响

在4 种方案的水体中,固体悬浮物SS含量变化范围和峰值呈以下规律:D1和T1的曲线差别并不大,D1中的SS含量峰值为278.05mg/L,和T1峰值266.52mg/L差距不明显,而T2中215.61mg/L效果优于T1,并且T3中176.02mg/L效果最佳(图10)。

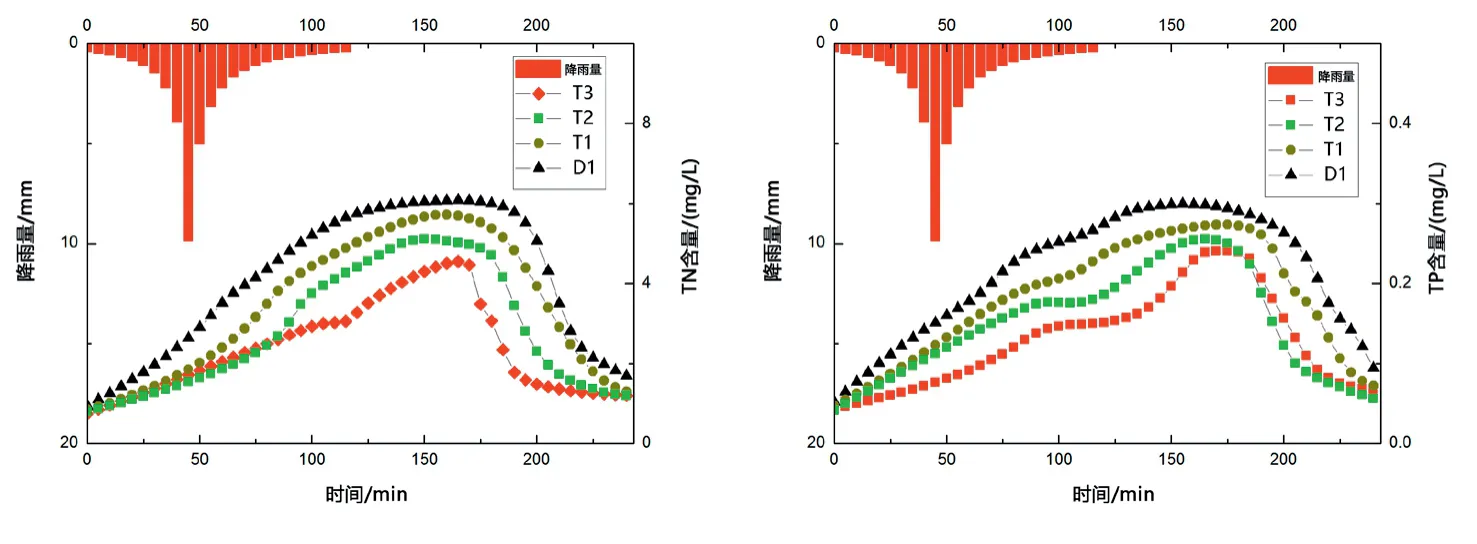

2.2.3 连通变化对氮磷污染物(TN、TP)影响

在4种方案的水体中,氮磷污染物含量变化范围和峰值呈以下规律:随着连通性的增强,对于水体中氮磷污染物的负荷越小,D1中的TN和TP峰值含量为6.08和0.30mg/L,T1中为5.69和0.26mg/L,T2中为5.02和0.25mg/L,T3中的消减作用最佳为4.55和0.21mg/L(图11)。

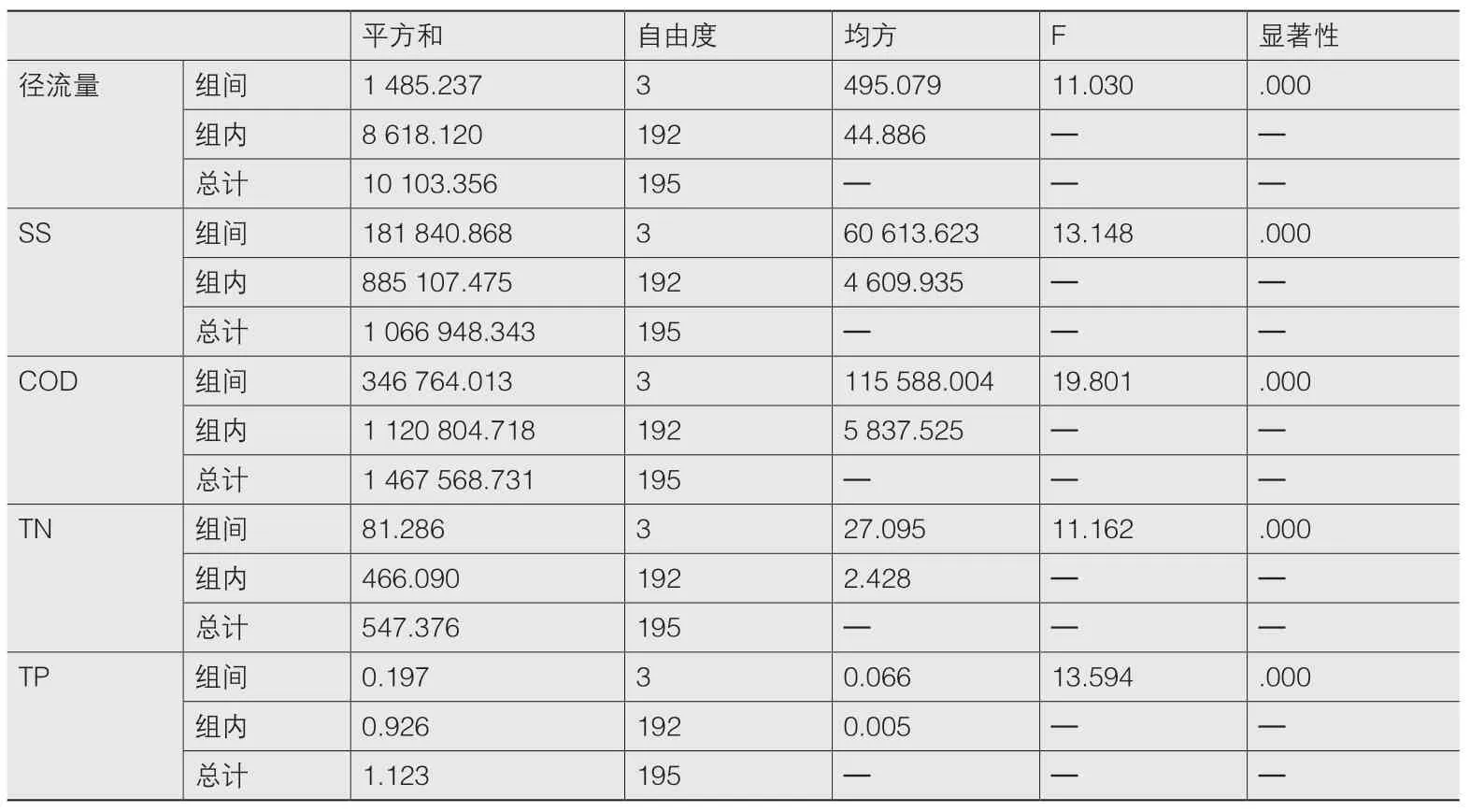

2.3 统计检验

本研究采用统计学分析,对各个方案的水文水质要素数据进行差异显著性检验(表4)。P值均小于0.05,有统计学意义,对于各组间使用q检验,比较不同组别之间有无显著性差异。

通过q检验验证组内差异性水平,在径流量这一指标上,说明在T3、D1和T2、T1组内没有显著性差异。对COD、SS和氮磷污染物进行同样的处理,对于SS含量指标的方差分析显著性得出,不同连通性方案对于面源污染指标之间有明显的差异性,说明连通性强度和对面源污染的削减程度有明显的正相关,随着连通性的加强,对于面源污染的削减作用增强,结合标准差数据可知,T3生态水文水质效益最佳,其次是T2,最差为T1。

3 结论

1)相同降雨条件下,在研究区现状规划方案及不同的连通性方案中,产生径流量及水体中COD、SS等污染物含量随时间变化的变化趋势一致。从研究区整体和各个子汇水面来看,在4个方案中,随着连通性的加强,水文状态有了明显的变化。T3的生态水文水质效益最好,径流量降低为原来的73.14%,水体中的各种污染物浓度有了明显的降低,COD含量降为原来的59.14%,SS含量降为原来的51.80%,氮磷污染物分别降为74.84%和70.00%。

图9 不同连通性方案的COD变化空间分布图(9-1为实验D1;9-2为T1方案;9-3为T2方案;9-4为T3方案)

图10 不同连通性方案的SS变化

图11 不同连通性方案的氮磷污染物变化(11-1为TN;11-2为TP)

2)通过统计检验可知,研究区在不同连通性方案及现状方案之间关于径流量、水体中COD、SS和总氮、总磷负荷量指标在不同的连通性方案下显著性差异明显。同时通过q检验验证组内差异性可知,随着连通性的加强,对于研究区面源污染的消减作用增强。

综上所述,T3方案在生态水文水质效应方面都优于其他方案,说明加强城市湿地的连通性,打造一个生态的湿地网络,对于城市湿地资源的保护和恢复有很好的效果。

表4 显著性检验

注:文中图片均由作者绘制。