诗意地栖居:昆明古城传统景观探析及思考

尹露曦 孙 波 赵 鸣

1 “诗意地栖居”理论背景

《人,诗意地栖居》是德国存在主义哲学创始人马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的著作。在书中,其引述荷尔德林(Johann Christian Friedrich Holderlin)的诗“充满劳绩,但人诗意地,栖居在这片大地上”,用以阐述栖居的本质[1]。

海德格尔“栖居”(dwelling)思想是一种寻求人与自然本源的“现象学”①方法论和世界观,认为“诗意地栖居”是人“存在于世”的方式,这其中包含了几层含义:首先营建是栖居的诗意创作,人们通过营建获得栖居场所;其次“诗意地”有着物质与精神的双重诉求,若只“充满劳绩”以满足物质诉求,会将栖居框进营建的限制中,而栖居的实现必定出现在另一种营建中,即精神上诗意地营建;再次“天、地、人、神”是诗意栖居的四要素,其“四位一体”②的不可分割性是人存在于世的特殊方式[2]。在此之后,建筑现象学家诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)发展了海德格尔的栖居思想,阐述“诗意地栖居”需要包含的2个环境心理和认识活动,一个是“定向”,一个是“认同”。“定向”使人在自然环境中获得立足点,而“认同”使人将整个环境作为有意义的世界来体验[3][4]18-22。

相较西方的逻辑化总结,我们的祖先自古就追寻并践行着人与自然交融下“诗意地栖居”。这其中,山水文化是栖居的核心组成部分,它渗透在中华文化的每一个角落,从儒学、道教思想的孕育,到山水诗、画的创作,到聚落、园林的营建,都体现出先人对自然山川的崇拜与重视;其次,中华民族是一个充满诗意的民族,人们善用诗歌、绘画去记忆历史,传递生活经验,并描绘心中的理想栖居环境[5]。《桃花源记》展现了山水相伴,有良田、美池、桑竹之属的令人向往的人居模式,《林泉高致》描写了“可行、可望、可居、可游”的山水画抒发途径,希望人能通过画游历、居住、隐退于山水间,构筑心中诗意栖居之所;再者,实际营建活动所追寻的“巧于因借”“天人合一”“情景交融”等方式,均体现出东方哲思中人与自然、物与我、情与境的无边界消融,是物质与精神的双向栖居。

可以说,对“诗意栖居”的追求,中西方思想最终将殊途同归,因为它是我们存在于世的方式,并没有时空限定。但这种追求并不是一成不变或一蹴而就的,只有回到根源去探寻不同地域的传统人地环境关联,理解时光里不断积累起来的深厚经验,才能创造属于我们这个时代不同地域的“诗意栖居”之所。

目前针对滇池地区开展的研究多围绕环境治理与资源利用范围类展开,而历史范围类则以发展史的梳理为核心,缺乏在人居环境领域的拓展。本文将“定向-认同-栖居”的溯源性逻辑与中国传统自然观及山水文化思想相结合,对现代城市化进程启动之前,即民国(1912年)前的昆明古城传统景观进行解读,拓展地域景观研究的同时,理解“诗意栖居”背后的思想及经验。

2 昆明古城与山水景观概要

昆明是首批全国历史文化名城之一,其建设一直与滇池及周边的群山紧密关联,是西南区域极具特色和代表的“山-水-城”栖居模式。城市所处滇池流域区景观具有云南高原断陷湖盆地的共同特征,以湖泊为中心,周围群山环绕,由内而外可分为湖面、坝平地、台地丘陵和山地[6]。滇池现面积约297.9km2,是云南省最大的内陆淡水湖[7]。昆明古城位于滇池北岸坝平地,南瞰滇池,北倚群山,山环水抱。当中海拔最高点为2 506m的西山(旧时碧鸡山)主峰,与最低点平均海拔1 886m的滇池湖面相较,高差约620m。

南诏、大理国时期(738—1253年),南诏王游至昆川,发现此地“山河可以作藩屏,川陆可以养人民”③,遂将滇池北岸当时还是岛屿的高地建为东京“鄯阐-拓东城”④。从此,昆明作为中国西南地区重要的古都,开始了不间断的城市建设活动。除了在城内广营宫室,主政者还在城外环山间选取山水之胜处建立离宫别苑及佛寺,城市与山水环境的关系越发紧密。元代之后,随着治水和相关农业水利工程的开展,滇池水位下降,北部大量水域涸出成陆,仅留下盘龙江⑤及部分河道。到明清时期,云南城府已远离滇池,但城内及周边水网、码头密布,船只随处可见,俨然一副山城水乡景象。

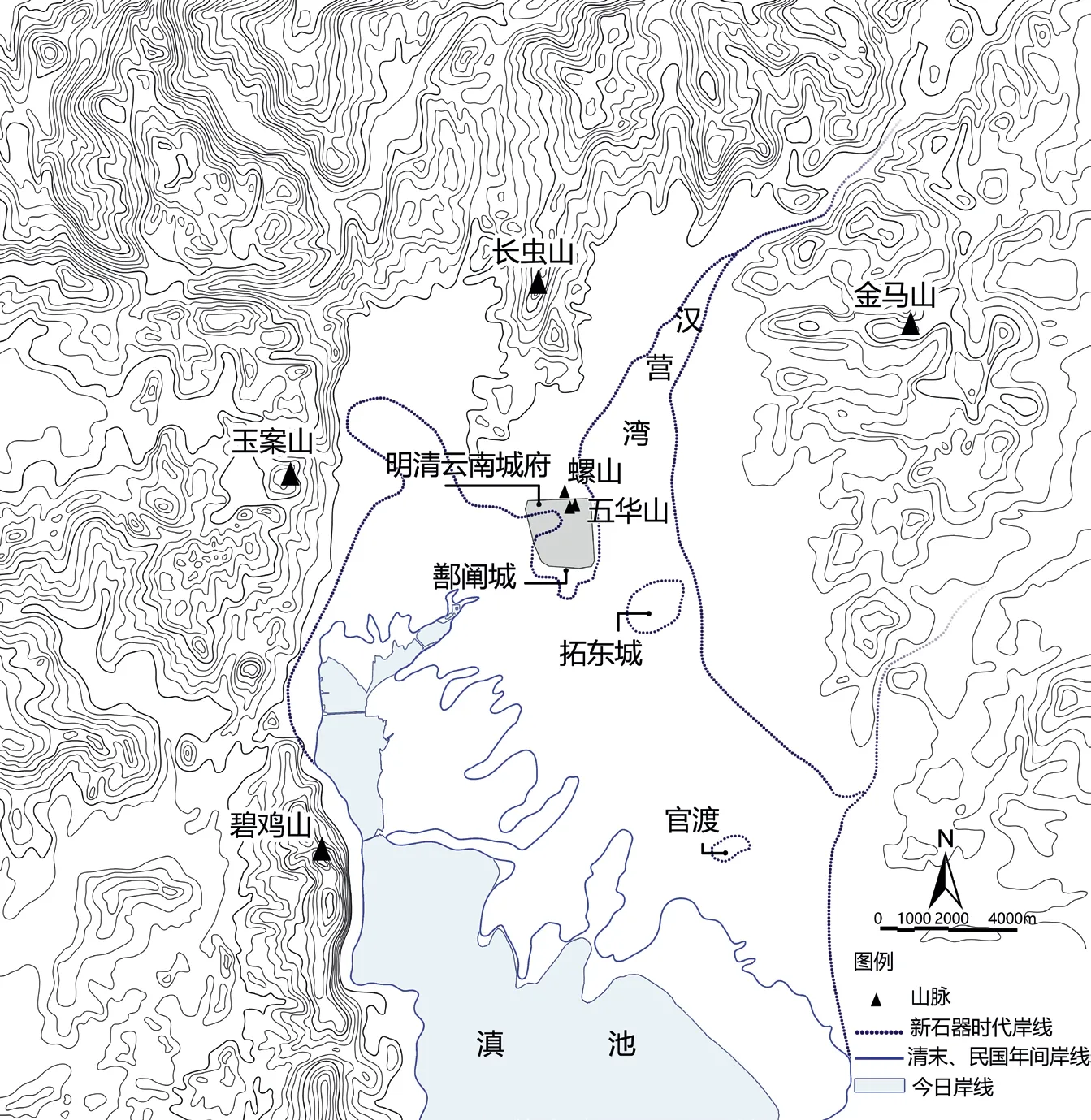

可以说,滇池和环山塑造了昆明古城的形象,但同时,城市对湖山的开发和利用也从未停止过,滇池湖岸线的变迁就是其中最突出的表现。今日滇池,特别是东北面城市发展区域,着陆情况明显,而其变迁的主因即人为的干预(图1)。

图1 滇池北岸岸线演变推断图[作者改绘自参考文献[10]341,底图整理自台湾内政部典藏地图数位化影像,民国六年(1917年)测绘]

3 定向——环境与秩序

滇池地区得益于特殊的地理地势,北部高山阻挡北来寒流,南部受孟加拉湾暖湿气流影响,自古气候温和稳定,历史年均气温14~16.3℃,十分适宜动植物生长,具有良好的人居聚落建设条件[8]。湖岸沿线最早的人类定居活动可追溯至3万年前,经新石器时代、青铜时代发展,至西汉时期正式被纳入全国行政管辖,其文明发展从未间断。这一过程中,先民们不断认识、适应着湖山环绕下的自然环境,并通过必要的城市营建活动,使人为的场所与自然建立联系。这种认识与形成联系的过程即为“定向”,它让人能够在未开化的世界中构建与自然的秩序,并获得安全感和立足点,是定居的必要条件。

3.1 认识自然环境空间

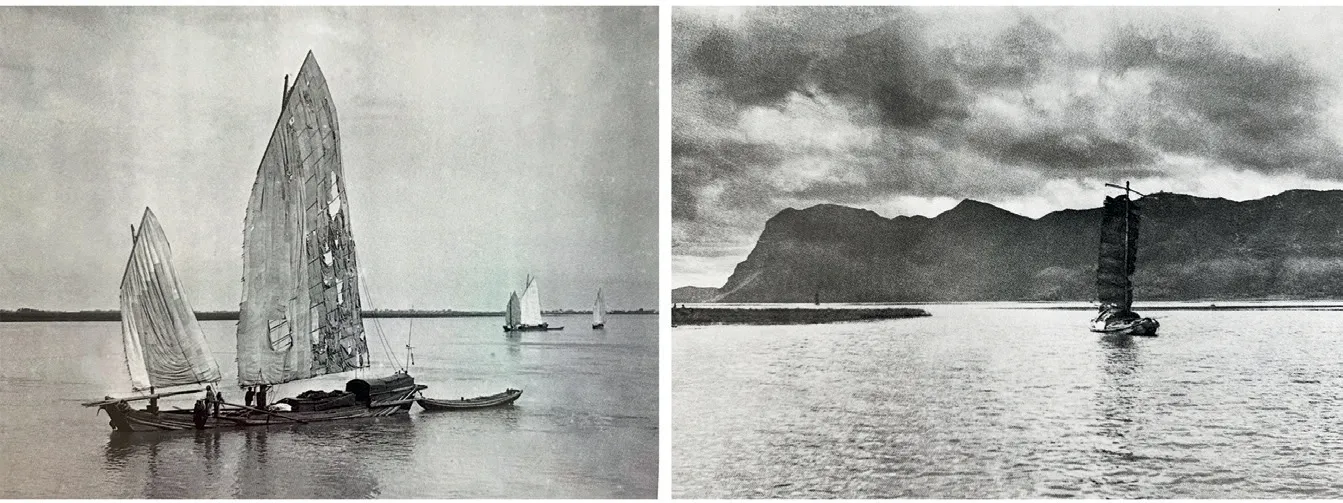

不同地域,除了对山形地貌、气候变迁、动植物资源认识外,对其自然环境空间的准确把握是实现“定向”的重要前提。滇池地区的环境空间十分独特,它是高原湖泊的辽阔与群山环绕的幽闭相结合的中间态,给人以安全、稳定的适宜尺度体验。但这种适宜尺度体验不仅来自于上述大地本身的空间性,它更得益于穹苍带来的视觉穿透性。与江南烟雨的朦胧美不同,滇池地区常年有较为强烈的高原阳光直射,光线作为一种富有诗意的元素,强化了蓝天拥抱大地的感受,并使空间得以扩张,这种扩张使十分辽阔的滇池地区因可视而在人们的意象中成为一个整体,产生“五百里滇池奔来眼底,喜茫茫空阔无边”⑥的效果(图2)。因此,一个地区本真的自然环境空间由大地与穹苍共同决定,滇池地区大地包被的安全感与穹苍带来的扩张感影响着人们对其的认识与理解,从而影响了相应的营建活动。

3.2 城市选址及中轴景观序列

唐代之前,虽然有关选址、营城的思想已形成理论,但地处西南边陲的滇池地区人民,因地理上的隔绝造成文化接收受限,更多地还是根据本能的安全需求及居住体验进行城市营建。即便如此,城市形制依然展现出与中原文化共通的思想智慧。具体而言,昆明古城所在的螺山半岛,过去“三面皆水,既险且坚”⑦,聚落选址以碧鸡山、玉案山、长虫山、金马山为环护,再具体定位于背枕螺山及五华山系,面向滇池的高阔之地。《尔雅·释山》言:“大山宫小山,霍”“霍之为言护也”[9]。可以说螺山城的选址就是“大山宫小山”最具代表的例子。小山在中,大山环庇,城背山面水,据高地而建,不仅充分满足安全及防卫需求,更得山水之精华。

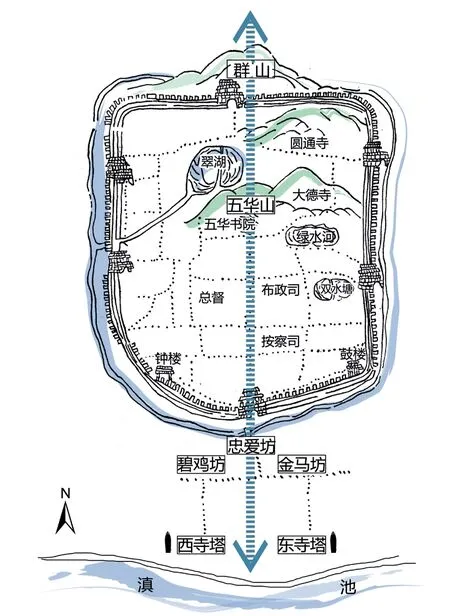

选址之后,人们需要通过结构空间的营建使自然本身的结构更清晰。昆明古城的重要结构空间为城市中轴,它形成了古时昆明极具魅力的“湖-城-山”城市景观序列(图3)。彼时滇池水位高,中轴主街一直延伸至滇池,南诏所建的东寺塔和西寺塔在街道两旁的水边伫立,“盖自四方来者莫不远见之,亦云南之望也”⑧,通过构筑物在竖向上的挺立,两塔从外看是地方的地标性建筑,从内看则作为城市中轴末端的视觉焦点,引湖光入城。城郭内,中轴沿线始终都是城市最热闹和最核心的区域,两侧为主要的集市、衙署、王府,明清时期加建的金马坊、碧鸡坊、忠爱坊,进一步强化了中轴的效果。轴线往北延伸,即为五华山系,历史上的五华山,山高、箐深、林密,兼山水之胜,各朝主政者不间断地在五华山上建设核心建筑群[10]。南诏、大理时期于西坡建“五华楼”;元、明时期于主峰上建“五华大殿”后改建为“五华寺”;除山顶建筑群外,元代的文庙,明清时期的五华书院等都依山势而建,它们一起构成了城市内融人文景观于自然山水的风水宝地。元代名士王昇《滇池赋》中描写“五华钟造化之秀,三市当闾阎之冲,双塔挺擎天之势”,可以想象,旧时昆明中轴的“湖-城-山”景观序列在空间视觉上是连通的,五华山顶可俯瞰城郭,甚至远眺滇池和周边山峦,山水城市画卷尽展于眼前。

总体而言,湖、山、苍穹包被下的滇池地区作为一个整体被先民们认识。自然景观要素的群山和湖水,一方面因隔绝性和环绕性而让人产生安全感,另一方面也被恰当地“因借”于城,人们通过“湖-城-山”景观秩序的营建强化了自然的结构,以使人为之所与自然建立起和谐的联系,从而“定向”于大地之上。

图2 清末影像中的滇池及北部草海[法国摄影家奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois)等摄]

图3 清代昆明古城中轴景观序列(作者绘,底图引自道光《昆明县志图》)

4 认同——劳作与生活

“定向”之后,栖居需要“认同”。“认同”意味着“与环境为友”[4]20,通过劳作场所与生活场所的营建,自然开始满足人类的生产、生活需求,从而使人逐步产生认同。

4.1 劳作场所景观

昆明人的劳作活动与滇池关系密切,从依靠、顺应自然到改善、再造自然,滇池养育了人民,也因劳作而被改变。

旧时人们滨水而居,取食丰富的水产为生,众多的贝丘遗址⑨就是当中的一个例证。西汉后,随着滇池地区被中原王朝收降,大量汉人移民到此,带来先进的农耕技术,“造起陂池,开通灌溉”⑩的农田水利景象就此产生[11]。独特的是,南诏、大理时期,在河道水利疏通工程中,人们巧妙地将其与景观营建进行了结合,一河堤引黄花迎春,一河堤引白花素馨,河映花姿,闪着金光、银光,形成了“萦城银棱”与“绕道金棱”的景观效果,两河因此被雅称为金汁河、银汁河,充满诗情画意。

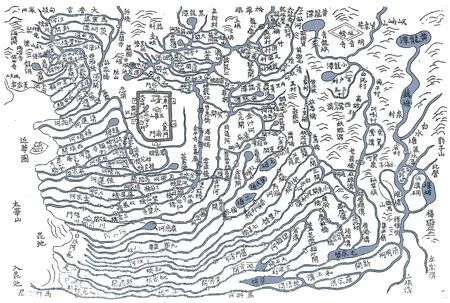

元代,为解决“夏潦暴至,必冒城郭”⑪的水患之忧,赛典赤主持治理滇池,后经明、清时期的进一步发展,逐渐形成以六河为核心,规模庞大的水利景观体系[12]。六河景观体系不仅是人与天调的劳作产物,它更彻底改变了滇池北岸的水陆关系,从而塑造了昆明的新城市意象。元代之前,昆明“三面皆水”,是名副其实的水城;到明代,昆明滨湖水城的形象逐渐消失,转变为以六河为特色的水乡农田景观(图4)。光绪《云南通志》载,明清时期云南城府内河流航道纵横,内外桥梁达47座,一派小桥流水的景象。

如上可知,元代之前因人为作用有限,人对自然更多地表现为依靠和顺应,未对自然景观带来较大改变;元代之后,因城市人口及生产力水平的不断发展,人为作用产生的效应开始显现,从而带来了整个地域景观意象的彻底改变。

4.2 生活场所景观

居住场所是生活场所的核心之一。从古城整体布局而言,王府宅院历代均倚城北五华山麓而建,地势高爽,山水汇聚;城南百姓居所则与市集联系紧密,古城南门内外自古即是人口最为集中和热闹的区域。

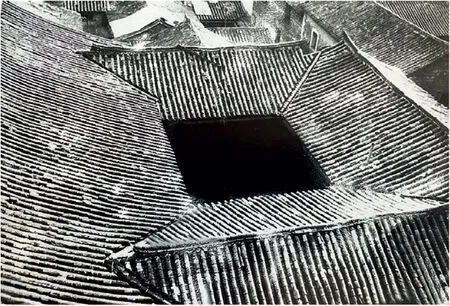

具体来说,城南百姓最具代表性的居住场所为“一颗印”(图5-1),因平面方正似印而得名[13],极赋诗意。在此将关注点放在体会“印”中的生活:“印”首先是一种庇护,四围封闭的形式让人们免受滇池地区的风雨侵扰,同时也隔绝了周围市肆场所的喧嚣。“印”更是一种集结和“因借”,合院式的布局让一家人围院而居,集结了家庭生活;同时“因借”了天、地,将云南碧蓝的天、滂沱的雨借入院内,展现光影之变化,四季之更迭。花木种于院中,绿荫之下,四时飘香,这样的生活场景在现今的“一颗印”中仍然得见。

与民居的合院相比,王府宅院的“因借”更为突出。五华山脚是昆明古城的的山水荟萃地,历代王府多选址于此。记载中,南诏鄯阐城王宫不但借山上流淌而下的泉潭进行叠山理水,还因山就势,通过在园内建鄯阐台,登高可见“河阔冰难合,地暖梅先开”⑫,进一步将园外盘龙江畔的美景借入园中。同样,历代主政者常在城外选取山水之胜处建离宫别苑。沐英选取城边西湖⑬建设大型水上园林,俗称“沐府别业”。根据《游鱼池》记录,该园建于水中,引滇池之水筑鱼池,池边建亭台数十座,将“一碧万顷”的滇池水、“峭拔岌嶪”的碧鸡山尽纳入园中,穷极山水之胜。如上,虽然有关王府园林及别业的记载仅见寥寥文字,但古人的山水意趣以及“巧于因借”的具体营建手法均可体现出人对于自然的认同和热爱。

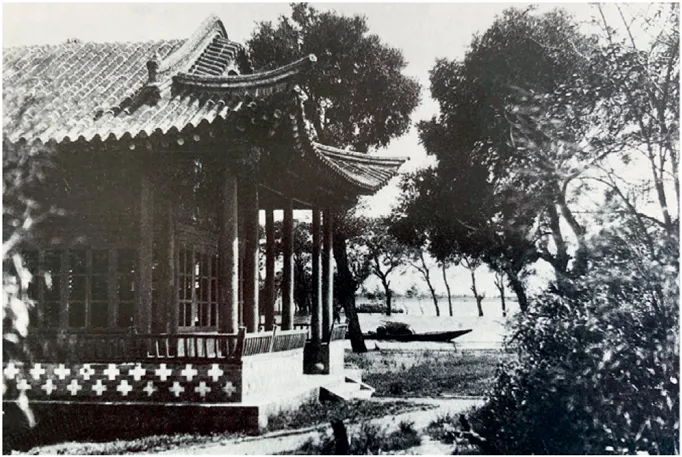

居住场所之外,昆明古城内外历史悠久的公共游赏点和风景名胜之地同样众多。依长虫山余脉圆通山而建的补陀罗寺(后称圆通寺,图5-2),自南诏、大理时起就是城中最大的佛寺和较好的风景地[14];清代临滇池近华浦而建的大观楼(图5-3),纳湖山之精华并因孙髯翁《大观楼长联》而闻名;翠湖(图5-4),过去与滇池相连,淤塞成潭后,人们巧妙地将清淤工程与园林建设相结合,用淤泥堆山筑岛,逐步发展为城中市民热爱的湖山胜境。此外,登高览胜可以说是昆明最有代表性的活动。西山不但风光旖旎,其与昆明城“高临”的关系是它最具魅力的所在。《徐霞客游太华山记》⑭中,细腻地描述了其各处名胜,并言其楼、殿、阁、宫“皆东向临海,嵌悬岩间”,凭高远望,滇池之水、古城之韵尽收眼底。正因提供了由山瞰湖、城,浑然一体的观赏视角,西山自古便备受百姓和文人墨客的喜爱,留下了无数唯美的诗词吟诵。

图4 清代昆明六河总图(作者绘,底图引自《云南省城六河图说》)

如果说劳作场所的营建是为了满足基本的物质生产需求,那么在生活场所的营建中,大自然逐步成为人们生活、实现宗教崇拜、满足游览观光以及创作体验的载体。在这一过程中,人因“与滇池地区的湖山为友”而逐步产生“认同”,并积淀下深厚的地域山水文化。

5 栖居——“诗”与精神营建

“栖居”以“定向”“认同”为基础,在与自然建立物质及情感关联后,最终实现于人的精神之上,是富有诗意的。“诗”是诗歌,更是经诗意营建方式实现的“境”,是海德格尔所指的“四位一体”,也是中国“天人合一”的哲思展现,它通过集结将本不具情感意义的地域转变为人们心中的家园,从而使精神得以栖居。

5.1 诗意抒发与联想

人们通过诗画记录生活、传递情感,更为我们呈现了不一样的昆明。受中原文化深入影响,昆明也有八景流传,除提炼自王昇《滇池赋》的“元八景”外,“明清八景”有诗及张士廉所绘四条屏存世[15]。“昆池夜月”“官渡渔灯”“螺峰叠翠”“商山樵唱”“龙泉古梅”“灞桥烟柳”“云津夜市”“蚩山倒影”,这些景象今日虽已难觅踪迹,但据诗词描绘,依然能够勾起人们对于旧日情景的联想。应该说,诗的抒发与联想,是一种情感关联的建立,它展现出昆池、官渡、螺峰等自然之景与百姓登山、赏月、渔樵、商贸等日常生活的和谐共荣,赋予了地域“家”的感觉,是精神栖居的重要体现方式。

5.2 精神的诗意营建

精神上的诗意营建是一种集结。所谓集结,本质为凝聚与融合,核心在于关照。中国“天人合一”所衍生的“与天地合一,与万物共生”强调的是一种人与自然相互关照下融会一体的自然观和宇宙观。海德格尔“天、地、人、神”四位一体也同样,只不过“神”这一要素在东方不只突出表现为宗教信仰,而是包括对自然之理的推崇以及文脉传承本身。

从宏观上来说,诗意营建的集结意味着山水环境作为有意义的存在与城市合二为一,这种“有意义”除了通过将山水“因借”于城来实现外,在中国古代也常因山水环境被象征化理解而满足。象征化也就是给周围的环境以特性,可通过将山水拟人化或神化实现[16]。“金马碧鸡”是云南广为流传的神话传说[17],“碧鸡峻拔而岌峨,金马逶迤而玲珑”,诗文中对山的描写可看出滇池地区人们已将此传说与自然的山系建立起了联系,从而使环境具有了精神意义。在此基础上,明清时期修建“金马坊”“碧鸡坊”更进一步将传说物化为了身边的建筑。这样的神化和物化方式本身就是集结,它融于山水而现于生活,是一种人对于自然的理解和精神关照方式。

从中、微观而言,诗意营建的集结更多展现为生活中多知觉细微感受下的“情景交融”。上文所述水利工程中“萦城银棱”与“绕道金棱”的景观塑造,民宅、王府甚至佛寺道观的景观营建,通过将人对于自然的审美意趣融入山水,使山水除了“可行、可望”,更“可居、可游”,人在居和游中集结情感,感受生活。大观楼长联上联“东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素……四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳”,诗人通过视觉、嗅觉、触觉等多知觉体验着自然,感受“物境”之美,从而生出“数千年往事,注到心头”的云南历史“情境”回放,最后归于“只赢得:几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜”的苍凉“意境”感悟。这种从“物境”升华到“情境”再到“意境”的“景以境出”方式,实质就是一种集结,景因联想而生出情,通过建立人与自然“天人合一”的关照而实现精神栖居。

以上从宏观至微观的诗意营建使环境成为情感事物的载体,让人产生持久而难以表达的精神寄托,从而对环境产生依恋,并认同为栖居的家园。但这当中,栖居家园的意象并非一成不变。元代之前,昆明三面皆水,水城定义了人们心中的家园形象;元代以后,农田涸出,六河水网密布,水乡代替水城成为了新的家园意象。随时代而变的家园意象因符合切实的生产、生活方式,并建立了人与自然、物质与精神的关照而实现集结并带来归属感,最终实现栖居。

图5-1 “一颗印”民居(清末) [法国摄影家奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois)等摄]

6 思考与总结

现代社会,即使因多方因素使城市规模、城乡关系较农耕时代而言发生了较大变化,但文章所述定向-认同-栖居的诗意栖居构建方式对分析和解决今日城市发展的部分问题同样具有启示。具体来说,可从如下途径进行思考。

6.1 山水融城——强化“山-水-城”纽带关系

通过上述对昆明古城山水环境的梳理,可认识到历史上“山-水-城”的时空关系以及人与它们的联系是密切且独具特色的。但今日昆明城从道路通廊到视觉通廊都因失去了与山、水的呼应关系而常常带给人方向上的迷失感,即“定向感”被弱化。此外,因最具特色的山水环境被城市隔离在外,而城市内的人工营建又令其趋于同质化,在这样的环境中,人所能构建的环境意象单一化,从而使“认同感”被削弱。因此,昆明城市空间应强化与山、与水的感官或精神联系,从而重建城市与自然间的纽带关联。

一方面,老城区域可通过景观手段引湖山之景入城。目前昆明正在计划和实施的篆塘河恢复工程、洗马河恢复工程等,都试图通过连通河道以重构昔日实景山水廊道。这从一定程度上而言是可取的,但并不意味着需要恢复所有河道还原“水乡”。相较而言,构建城市连通的绿道,打通城市内外阻隔的绿色空间网络;适度补充城市内景观节点;塑造城市观景高地;从知觉体验上丰富与山水的情感纽带关系等,都是有效的方式。另一方面,随着滇池地区一体化发展的推进,对于新城建设,应通过合理规划,彰显山水新城特色。特别是应加强城市整体空间形态的控制,控制用地开发强度,留足城市透景廊道,切实践行山水融城。

图5-2 圆通寺“圆通胜境”牌坊(清末)[法国摄影家奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois)等摄]

图5-3 大观楼滇池畔“催耕馆”(民初)[法国摄影家奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois)等摄]

图5-4 翠湖莲华寺“碧漪亭”(民初)[法国摄影家奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste Francois)等摄]

6.2 回归生活——重拾地域传统文化自信

今日我们常常试图通过形象化的模仿来记忆历史,但这种形而下的古意模仿因无法实现集结并建立关照,因此很难让人产生认同感。关于如何看待历史并重拾地域传统文化自信,关键应在于将历史与当下的生活建立联系。

古时滇池地区湖山环境所孕育的一些具有地域特色的生活、游憩方式,是可以贯穿古今,并为当下所传承的。例如,金马、碧鸡诸山登临后的凭高远望;泛舟而行过程中的“海”游滇池;临湖、登崖后的观云赏月;游园品茗间的四时恋花等,这些日常既是古时昆明人的诗性生活方式,也同样是今天人们所需要甚至渴望的诗意。通过设计完善并再次激活上述传统却鲜活的居游活动,以“亲历”为途径引导人们更多地与地域本真的自然环境互动,在观览山湖、舟游赏景、漫步品花间感受天光云影、四季更迭,才能在回应当下需求的同时,实现对过去、对家乡的联想。这种从生活视角切入地域传统文化的传承方式,可以使历史与传统重新鲜活,是物质与精神双向集结的有效实现途径。

6.3 设计伦理——探寻人与自然的关照方式

在当下的环境脉络中,诗意意味着与环境为友,而人与自然的关系相较前文所述农耕时代而言已更为复杂。这其中设计者的责任是透过形式与空间,将人、群体、社会多向度的需求与自然调和,当中所含的伦理意蕴在现代社会尤为明显,包括环境伦理、艺术伦理、文化伦理、社会伦理等都将成为不可规避的量度[18]。今日昆明城的发展,在治理滇池环境问题的基础上,应将美学观赏、游憩体验、文化传承、社会发展等因素进行统筹规划。只有全方位考虑新时代发展下人与自然的伦理关系,才能让都市生活回归到自然的节奏中,创造属于这个时代的诗意栖居之所。

总体而言,文章围绕古代“诗意栖居”展开的论述,其目的不在于讨论古时的营建结果是否符合今日诗意栖居的评判标准,也不在于照搬历史以运用在当下的实践中,而是试图去理解人如何通过营建活动形成定向和产生认同,去追寻人与自然的诗性融合状态。纵使时代在变,人之于“诗意栖居”的追求亘古不变,只有理解过去并立足于今,才能以恰当的方式实现“诗意地栖居”。

注释:

① 海德格尔存在哲学是现象学的一个分支,主要将现象学的“还原”方法用在探索人的“存在”本身。

② “四位一体”指天、地、人、神4个要素是一体化存在的,当提到4项中的任何一项,实际上它已经包含其他3项。

③ 见于《南诏德化碑》。

④ 南诏、大理时期,首府为阳苴咩城(今大理古城),称为西京;滇池地区汉营湾两侧高地建“鄯阐-拓东城”,称为东京。

⑤ 今日盘龙江,过去为汉营湾,南诏时期逐渐沼泽化,并依河道创修水利工程,称为金汁河,元代河道继续变窄,正式得名盘龙江。

⑥ 见于孙髯翁《大观楼长联》。

⑦ 见于《元史》卷121《兀良合台传》。

⑧ 见于景泰《云南图经志书》卷1。

⑨ 贝丘遗址(Shell Mound)是古人类居住遗址的一种类型,其特征为大量人类食剩且抛弃的贝壳形成“螺壳堆积”的遗址区域。

⑩ 见于《后汉书》卷86《西南夷传》。

⑪ 见于《元史》卷167《张立道传》。

⑫ 见于《太平广记》卷483《玉溪编事》。

⑬ 见于《读史方舆纪要》:西湖,在府城西,即滇池上游也。约当今日滇池草海区域。

⑭ 太华山,即今日西山,又因“金马碧鸡”传说被称为碧鸡山。