结构性嵌入:下派干部扶贫的制度演进与实践逻辑

张磊 伏绍宏

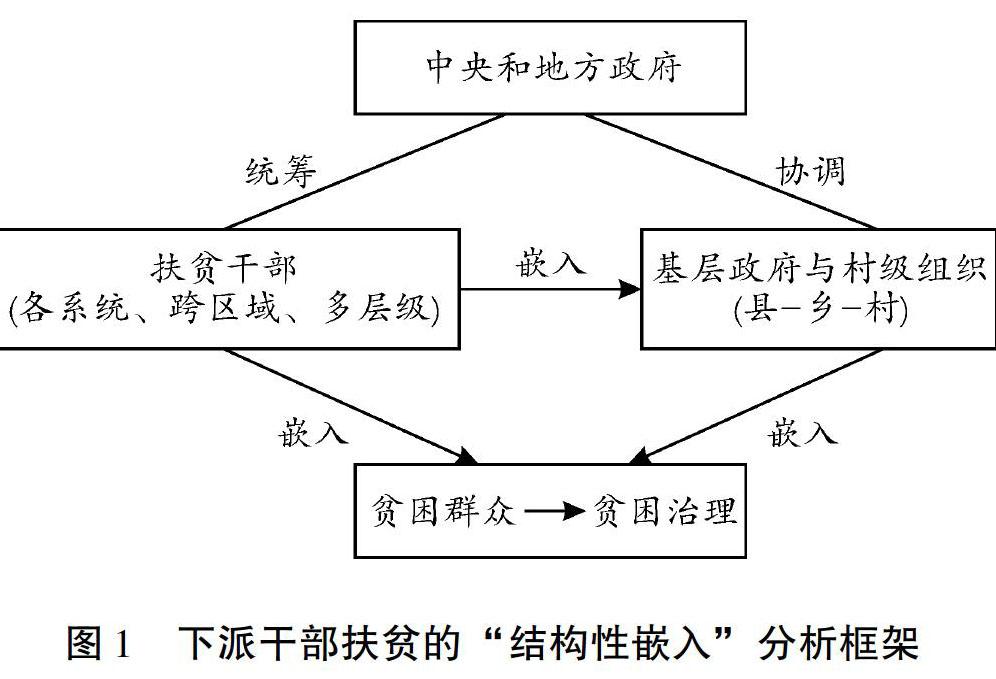

〔摘要〕 当前对扶贫干部问题的研究多聚焦于村庄截面,未考虑对基层政府的嵌入及其关系互动。文章基于凉山扶贫实践和政策分析提出:下派干部扶贫制度变迁是由单维嵌入向结构性嵌入的演进。国家通过建构定点扶贫(“条-块”)、对口帮扶(“块-块”)、综合帮扶(“面-块”)等扶贫模式以及挂职扶贫、驻村扶贫、包联式扶贫等实践机制,实现了扶贫力量在基层政府和村级组织中的“反科层制”嵌入。嵌入性机制与本土结构的耦合协同,缓解了压力型体制与治理有效性之间的张力,促进了基层政府治理能力提升、社会整合和文明建设,但也会诱致权力惰性替代、村庄自治性消解、村民自主性弱化等负效应。同时,囿于制度和技术层面的条件制约,嵌入性机制还面临协调困境、责任困境和效率困境。后精准扶贫时期,应结合国家战略衔接,推动下派干部扶贫制度创新;结合系统协同性,推动下派干部扶贫体系机制优化;结合贫困治理“在地化”,“寓扶于育”,推进“本地人的建设”。

〔关键词〕 扶贫干部;结构性嵌入;制度演进;实践逻辑;基层治理

〔中图分类号〕C919 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2020)04-0134-08

〔基金项目〕国家社会科学基金青年项目“嵌入性扶贫对彝区乡村治理的影响及其发展研究”(19CSH028);国家社会科学基金一般项目“劳动力转移对彝族聚居区的影响及应对策略研究”(15BSH080);四川省软科学计划项目“后精准扶贫时期四川深度贫困地区乡村治理现代化研究”(2020JDR0314)

〔作者简介〕张 磊,四川省社会科学院管理学研究所助理研究员,中国社会科学院研究生院博士研究生;

伏绍宏,四川省社会科学院管理学研究所研究员,四川成都 610071。

党的十八大以来,全国已累计选派300多万名县级以上机关和事业单位干部参加驻村帮扶,当前在岗的第一书记20.6万人、驻村干部70万人,加上197.4万乡镇扶贫干部和数百万村干部,一线扶贫力量明显加強,打通了精准扶贫“最后一公里”。①对此,学界从扶贫干部的角色、功能、成效及困境等方面进行了较多的理论探讨,提出双轨治理②、嵌入治理③、“补充论”和“冲突论”等论述。然而,既有文献大多是对驻村干部的研究,尚无文献探讨扶贫干部对基层政府的嵌入及其关系互动。本文尝试以“结构性嵌入”理论,结合四川省凉山彝族自治州的扶贫实践和相关政策文本,分析下派扶贫干部的制度演进轨迹,并在此基础上探讨结构性嵌入扶贫的现实要求、保障机制及实践逻辑。

一、文献回顾与本文理路

(一)已有研究

以往对嵌入性问题的研究,主要是围绕国家与基层社会的互动而展开,论题涉及国家与地方的互嵌④、基层政权对社区的嵌入⑤、跨区域协作的纵向嵌入⑥、社会组织嵌入社区治理⑦、项目制的地方化运作⑧等。在嵌入扶贫问题上,既有研究大致形成两种论断:一种认为,下派干部驻村扶贫是国家嵌入村庄的过程,是对村民“自治失灵”的有益补充。驻村扶贫实现了国家治理(以第一书记为代表)和村庄治理(以村书记为代表)的双轨交融⑨,推动了乡村制度体系的重构、社会资本的培育和治理结构的优化。⑩另一种认为,嵌入性村干部造成了自治与他治的内在逻辑冲突。B11驻村干部在贫困户识别、贫困村产业发展和项目实施中的支配性作用,诱发了村庄治理的权力替代问题B12,带来村庄公共性瓦解、资源投入内卷化、村民边缘化、自治性弱化和治理风险上升等问题。嵌入性机制与乡村社会机制的冲突以及嵌入机制之间的关系失调,可能会导致扶贫资源分配中国家自主性的流失。B13在嵌入绩效方面,由于压力型体制和锦标赛晋升体制的加压驱动,造成扶贫干部的软抵抗和行为异化B14,使其不能将组织、文化与认知内嵌于村庄,也无法实现精准扶贫由“输血”到“造血”的根本性转变。

总而言之,已有研究虽然讨论了国家对村庄(社区)的嵌入问题,但未考虑到对基层政府的嵌入以及作为新结构一部分的扶贫力量是如何进入地方治理体系的,同时也忽略了嵌入主体、客体和载体之间的关系互动,这造成既有研究结论的单一化和静态化问题。

(二)概念框架和本文思路

本文试图以“结构性嵌入”概念来探讨下派干部扶贫的制度演进与实践逻辑。“嵌入”是波兰尼(Karl Polanyi)提出的概念,认为经济过程是在一定的社会结构内保持统一性和稳定性,经济运行依赖于特定的时间和空间,缠结于各种社会关系之中。格兰诺维特(Mark Granovetter)对嵌入性的概念进行深化阐释,认为经济活动是一个社会过程,经济行动者的行为受其所处社会结构的影响。格氏进一步将嵌入划分为关系性嵌入(relational embeddedness)和结构性嵌入(structural embeddedness)。其中,关系性嵌入是指行为主体嵌入于个人关系之中,结构性嵌入是指行为主体嵌入于更为广阔的社会网络中。

根据研究的问题情境,我们修正了格兰诺维特的“结构性嵌入”概念。文中,结构性嵌入是指将下派干部扶贫工作作为一个整体性考虑,从顶层宏观结构层面嵌入到基层政府B15和社区治理结构之中,并为此构建起系统的制度支撑体系及运行机制。就本质而言,结构性嵌入可以说是一种由嵌入理论和扶贫实践耦合形成的理论和实践模式,具有临时性、运动式和“反科层制”B16的特征。

本文以四川省凉山彝族自治州的下派干部扶贫实践为案例。凉山州是全国区域性整体深度贫困的特殊样本,其幅员面积6.04万平方公里,集中连片贫困地区达4.16万平方公里,占总面积的68.9%。2018年末总人口529.94万,彝族占53.62%。经历年动态管理,全州共有建档立卡贫困人口21.4万户、97.5万人。B17截至2019年底,全州共有各级各类下派扶贫干部1.17万人。

二、下派干部扶贫:制度演进与结构性嵌入格局的形成

(一)我国下派干部扶贫制度的形成

我国下派干部扶贫发起于1986年5月的国务院贫困地区经济开发领导小组第二次会议。该会议提出要采取多种形式支持贫困地区,“每个部门要重点联系一片贫困地区帮助脱贫致富,并作为一项制度长期坚持下去,不脱贫,不脱钩”“凡有条件的部委,都应当抽派干部,深入一片贫困地区,定点轮换常驻,重点联系和帮助工作。”B181987年国务院召开第一次中央和国家机关定点扶贫工作会议以后,中央单位开始开展定点扶贫工作,并选派干部下乡到被帮扶地区参与扶贫开发。1990年国务院批转的国务院贫困地区经济开发领导小组《关于九十年代进一步加强扶贫开发工作的请示》提出,贫困面较大的省、自治区和贫困地、县要“选派精明强干的干部到最困难的贫困县、乡、村去开展工作” 。B191997年1月,中央组织部、人事部印发的《关于进一步做好选派干部下乡扶贫工作的意见》提出,每个贫困县都要有定点扶贫的机构,有下乡扶贫的干部开展工作,实行定点责任制;选派干部扶贫要同配备好贫困县领导班子、同加强贫困地区农村基层组织建设、同培养选拔锻炼干部相结合,同时还规定了选派干部下乡扶贫的组织实施、工作要求、主要任务、考核管理等问题。B20至此,下派干部扶贫形成了一项制度,并一直延续至今。

(二)凉山州下派干部扶贫的制度演进:从“下乡”到“驻村”再到“结构性嵌入”

凉山州下派干部扶贫始于1994年的“7210计划”。B21该计划提出:在抓整体扶贫工作的情况下,选择100个乡进行集中人力、物力、财力的扶贫突破来带动整个面上扶贫工作,以至推动全州整个经济的较快发展。1996年初,凉山州正式实施“百乡扶贫工程”,从州级政府单位和各县(市)抽调460名干部定点到百乡开展扶贫工作。2000年以后,下派干部扶贫的工作重点转到援助当地民族教育事业发展上。从2010年起,凉山州开始实施“挂包帮”活动,积极推动扶贫开发和新农村建设,仅2011年即选派了53648名干部联系帮扶1478个乡。

精准扶贫开启了干部驻村扶贫新时期。2014年,中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》提出,要“健全干部驻村帮扶机制。在各省(自治區、直辖市)现有工作基础上,普遍建立驻村工作队(组)制度。可分批安排,确保每个贫困村都有驻村工作队(组),每个贫困户都有帮扶责任人”。2015年8月,中央组织部、中央农办和国务院扶贫办联合印发《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》,要求向党组织涣散的行政村选派优秀干部担任第一书记,并要求对所有建档立卡贫困村实行全覆盖。当年,凉山州向2072个贫困村和部分软弱涣散村选派了2177名第一书记开展驻村工作,以解决农村“软、散、乱、穷”等突出问题。2018年初,为解决驻村帮扶中的突出问题,凉山州各县政府向下辖所有建档立卡贫困村派出了全脱产的驻村工作队,脱贫攻坚一线力量进一步增强。

2018年春节前夕,习近平总书记到凉山州考察脱贫攻坚工作,强调“聚焦深度贫困地区,将脱贫攻坚战进行到底”“决不让一个少数民族、一个地区掉队”。为了落实习总书记的重要指示,四川省委、省政府在2018年5月提出精准施策综合帮扶凉山州全面打赢脱贫攻坚战,要在前期选派了2000余名帮扶干部的基础上,再从政法、教育、财政、农林、商务、卫生、旅游等行业系统以及11个已摘帽的贫困县,选派3500多名优秀干部分赴凉山州11个深度贫困县开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。至此,凉山州聚集了各级各类帮扶干部1.17万人,覆盖了从州到县到乡的各级政府相关部门以及所有贫困村和有建档立卡贫困人口的行政村。

纵观凉山州扶贫干部的制度变迁,可见其选派主体、范围、规模以及目标任务、分布层次、总体格局均在不断变化和拓展。首先,在选派主体上,从党政机关选派为主,扩展到党政军、企事业单位和社会团体多系统共同选派。这意味着,党政机构不再是单一的扶贫主体,而是将所有体制内的组织都动员起来,选派干部投入到贫困地区的脱贫攻坚事业中。其次,选派范围上,由县内选派为主扩展到县内外并重,在帮扶人员规模上实现了县内外、州内外基本持平。第三,在分布层次和目标任务上,扶贫干部从最初的“下乡扶贫”到“驻村扶贫”再到“新时期的综合帮扶”,工作重点从扶贫扶弱转向扶贫与扶业、扶智和扶志并重。最后,在总体格局上,下派干部扶贫已经形成专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”有机结合的综合扶贫体系,构建起“覆盖县乡村,全方位、多层次”的结构性嵌入扶贫格局。

三、下派干部扶贫:结构性嵌入的现实要求与保障机制

(一)结构性嵌入的现实要求

由于凉山脱贫攻坚的艰巨性、复杂性、紧迫性,地方政府囿于自身能力和条件难以如期完成既定的目标任务,因此需要从顶层宏观结构层面统筹更多力量投入到凉山开展帮扶工作。

1.脱贫攻坚任务的艰巨性。凉山彝区作为奴隶社会“一步跨千年”进入社会主义社会的“直过区”,贫困问题根深蒂固,贫困面宽、量大、程度深。11个深度贫困县的贫困发生率一度达到29.3%。截至2013年底时,全州还有5.2万户26.1万人居住在高寒山区、严重干旱缺水地区、地质灾害多发地区。一些特困家庭家徒四壁、一贫如洗,处于极度赤贫状态。

2.脱贫攻坚形势的复杂性。贫穷与毒品、艾滋病、超生、辍学等各种特殊性社会问题交织,多重致贫返贫因素叠加,造成凉山脱贫攻坚形势的复杂局面。数据显示,凉山彝区群众受教育年限不足6年,远低于全省9年的平均水平,还有相当比例的农村青壮年不懂汉语,群众就业能力弱、创业意识差。同时,无序超生和“越穷越生、越生越穷”的问题依然顽固B22,毒情和艾滋病情形势严峻,这些问题明显已成为阻碍群众脱贫致富的大的障碍。

3.实现脱贫奔康目标的紧迫性。截至2014年底,凉山州的全面小康总体实现程度仅为67.8%,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入三项核心指标,仅为2020年全国小康目标值的47.6%、61.8%、69.8%。同时,凉山州区域发展极不平衡,相对贫困问题仍相当突出,综合扶贫开发区8县经济总量仅占全州的14.7%,农民人均纯收入仅为全州的67.2%。B23可见,要实现深度贫困地区的“旧貌换新颜”,可谓形势逼人,任务催人。

由此可见,只有从中央和省级层面给予力度更大、针对性更强、作用更直接的政策支持,投入更多、更强大的帮扶力量,才能推动形成外力输入与内生发展的共轭效应,才能推进实现区域贫困的整体性治理。就此而言,从省级层面统筹选派综合帮扶力量到凉山州开展脱贫攻坚工作也就成为必然的现实选择。

(二)结构性嵌入的保障机制

针对凉山州的脱贫攻坚工作,四川省全面落实中央扶贫决策部署,积极构建独具特色的扶贫开发领导机制、工作机制和激励机制,有力确保“结构性嵌入”的有效性,保障下派干部扶贫工作落到实处。

1.构建“党委领导、单位挂钩、纵向联动、横向协调”的领导机制。一是党委领导。省委高度重视下派干部扶贫工作,将综合帮扶凉山工作纳入省委工作总体布局,专门出台《关于精准施策综合帮扶凉山州全面打赢脱贫攻坚战的意见》,从12个方面采取34条政策措施精准支持凉山脱贫攻坚。由省直机关工委牵头负责全省干部驻村帮扶工作,省委组织部、省委统战部、省委教育工委、人力资源社会保障厅、省国资委、省扶贫移民局在各自职责范围内配合做好相关工作;各市(州)、县(市、区)党委、政府负责落实干部帮扶工作的组织领导责任;各县(市、區)党委、政府作为干部帮扶工作的责任主体和实施主体,负责做好对贫困村、贫困户的扶持工作。二是加强部门挂钩责任。扶贫干部选派单位(部门)主要负责人每季度到帮扶贫困村指导调研一次,领导班子成员每月轮流到帮扶村督促调研。三是加强省市县纵向联动。省、州、县三个层级分别建立“五个一”牵头单位、责任单位联系会议制度,省级逢双月开会,市县逢单月开会,定期研究工作、解决问题。四是加强片区横向业务交流。在帮扶作用发挥好、工作推进质量高的地区召开现场会,交流工作经验,研究分析问题,形成整体合力。

2.构建“覆盖县乡村、一域一队”的综合帮扶工作组织机制。首先,在县级层面,成立了县综合帮扶工作队。凉山州11个深度贫困县均实现“一县一队”,主要承担县委、县政府分配的脱贫攻坚和禁毒防艾、控辍保学、计划生育等重点难点任务,负责下辖乡镇工作队、县直工作队的组织领导和工作统筹,推动综合帮扶工作任务落地落实,动态收集脱贫攻坚和综合治理突出问题,以及向省、州两级综合帮扶工作管理办公室报告并提出意见建议。其次,在乡镇层面,成立乡镇综合帮扶工作队,由选派到乡镇及下辖村的扶贫干部组成,由挂职乡镇脱贫攻坚副书记担任队长。乡镇工作队统筹贫困村工作队工作,有效衔接起县和村之间的扶贫队伍,解决了县级管理幅度过大和管理脱节问题。第三,在贫困村层面,由分配到贫困村的所有驻村队员组成村工作队。全部驻村第一书记、驻村工作队员统一纳入贫困村工作队管理。

3.构建“政策激励+典型激励+情感激励”的扶贫干部激励机制。一是政策激励。对下派扶贫干部的政治、经济和工作待遇提出“五个优先”“五个不变”的明确规定。其中,四川省委办公厅2017年4月印发的《切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力办法(试行)》提出“五个优先”,即脱贫攻坚一线干部在提拔任用、交流重用、职级晋升、岗位竞聘、公务员遴选等方面优先考虑;四川省委组织部在2018年9月出台的《凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理办法》提出“五个不变”,即除了提拔重用外,下派扶贫干部的工资关系、福利待遇、工作岗位、工作职务以及政治待遇均保持不变。二是典型激励。通过表彰、宣传等形式,树立“先进受激励、优秀得表扬”的鲜明导向。注重在中央和省级媒体重要版面、重要时段开设专栏专题,以及通过组织事迹报告会、发放宣传光碟和微信、微博等形式,持续宣传报道扶贫干部先进典型,充分发挥典型的示范、带动和辐射作用。三是情感激励。各级党委、政府特别是选派单位和受扶单位,积极加强与扶贫干部的感情沟通和联系,尽力帮助扶贫干部解决工作和生活中遇到的困难,切实激发他们的工作热情。

“结构性嵌入”保障体系的构建,使得下派扶贫干部工作获得了系统性制度体系支撑,使下派扶贫工作能够真正落到实处、取得实效。其中,领导机制,为下派扶贫工作的总体推进提供了坚强的制度保障;组织机制,为下派干部扶贫工作的持续推进提供了有力的组织保障;激励机制,为下派干部扶贫工作的持续推进提供了强大的精神动力。这三大工作机制相辅相成、相互衔接,构成系统有效的下派扶贫干部工作机制,有力地推动了下派干部扶贫工作富有成效地开展。

四、结构性嵌入:实践模式、机制、效应与困境

(一)实践模式

根据嵌入主体和客体的性质及关系,结构性嵌入扶贫主要有以下三种实践模式:

1.“条-块”扶贫模式:定点扶贫。即各级党政军机关、企事业单位和社会团体选择贫困区域的重点贫困县作为帮扶对象,并与之开展合作以帮助脱贫的开发式扶贫模式。一般而言,定点扶贫工作按照“同一类单位定点扶贫任务相对均衡”的总体原则,通过干部挂职、智力支持、技术服务以及信息与政策指导,将帮扶资金和措施落实到贫困人口。其在扶贫内容上,以扶贫项目为主要方式,以农村基础设施建设和产业发展为重点;在工作方式和对象上,通常是选派驻村工作队员,直接面向贫困村和贫困农户开展帮扶工作;在扶贫模式上,通常以开发式扶贫为主导,同时注重开发与救助并重。

2.“块-块”扶贫模式:对口帮扶。即在中央和地方政府的统筹安排下,调配发达地区的力量以援助欠发达地区。通过政府行政推动建立区域间联系机制,促进人才、技术和资金等资源的交互流动,以解决区域之间因自然条件、资源禀赋等因素造成的经济发展不平衡问题。对口帮扶模式具有政府主导、区域互动和地方互惠的特点。在宏观制度安排上,对口帮扶涉及三个层面:国家层面的东西部扶贫协作、省内市州对口帮扶和州内县市对口帮扶。在工作方针上,对口帮扶通常是按照“机构对口、行业相近、优势互补”的原则,采取“一对一”“多对一”“一对多”方式开展。在具体机制上,对口帮扶主要有“区域内统筹结对”“点对点全面结对”和“重点带动精准结对”三种形式。其中,区域内统筹结对是按照对口帮扶结对关系,由双方对口帮扶工作领导小组统筹辖区内各领域、各行业的工作力量结成帮扶对子;点对点全面结对,是双方以部门(单位)对部门(单位)、乡镇对乡镇、村(社区)对村(社区)、学校对学校、医院对医院等方式开展;重点带动精准结对是一种由帮扶地优选能力强、资源多的单位参与扶贫,构建“强乡带弱乡、富村带穷村、先进帮后进”的对口帮扶模式。

3.“面-块”扶贫模式:综合帮扶。即从顶层宏观结构范围统筹协调帮扶力量嵌入到深度贫困地区,进以推动解决区域整体性贫困和综合性治理问题。综合帮扶模式将以往驻村帮扶为重点的扶贫模式进行了深化和拓展,使扶贫力量覆盖到县、乡、村各层面以及脱贫攻坚的各个方面,极大地充实了深度贫困地区脱贫攻坚综合帮扶的领导力量、专业力量和基层力量。

(二)实践机制

根据嵌入的载体、层次和方式来看,结构性嵌入扶贫主要有以下三种实践机制:

1.嵌入村庄(社区):驻村扶贫。即上级政府部门选派干部下沉到村开展扶贫工作的制度形式。其政策初衷是通过行政嵌入加强基层组织建设,推进脱贫攻坚任务,解决农村治理中的突出问题。从组织机制来看,驻村扶贫主要有三种形式。其一,驻村第一书记。第一书记是村党组织的第一负责人,领导村党组织和党组织书记的工作,主要职责是宣传党的政策、建强基层组织、推动精准脱贫、为民办事服务、提升治理水平。B24其二,驻村工作组。工作组一般由县级直属部门、国有企事业单位、学校和乡镇政府选派的驻村干部、第一书记、乡镇干部、大学生村官、“三支一扶”人员等方面人員组成,组长由帮扶单位负责人担任。工作组在协调扶贫项目、推进产业发展等方面发挥了积极作用。但是,由于工作组组长往往不能脱产驻村扶贫,而第一书记只是工作组成员,不能指挥和安排其他队员的工作,因此很难形成凝聚力、战斗力。其三,驻村工作队。工作队一般有三到五人,第一书记任队长。工作队在第一书记的领导下开展驻村扶贫工作,同时还要配合乡镇党委政府、帮扶单位和帮扶责任人,做好政策宣传、落实扶贫项目和帮扶措施。相较而言,驻村工作组织的管理体制从“组长协调下的第一书记负责制”调整为“第一书记领导制”,责任更加明确,关系更加清晰,解决了扶贫工作中的权责不一致问题,推动了治理重心下移,有效保证了基层事情基层办、基层权力给基层。

2.嵌入基层政府:挂职扶贫。挂职扶贫是指国家机关有计划地选派人员到下级机关以及贫困地区的机关和国有企事业单位担任相应职务,进而推动扶贫开发相关工作。从运作方式来看,挂职扶贫主要有以下两种类型:一是下挂,即由上级党政机关和行业系统选派干部人才到贫困县、贫困乡镇挂职开展脱贫攻坚工作。在县级层面,挂任县领导职务的一般有四到七人,包括县委副书记、常委、副县长等,通常来自不同的系统和领域;在县直部门方面,挂职干部主要集中在扶贫开发、农业畜牧、林业、财政、发改、公安等行业扶贫业务部门,通常挂任副局长(副主任)、副股长等职务。在乡镇层面,下派干部通常是挂任乡镇党委副书记、副乡镇长,主要负责脱贫攻坚、禁毒防艾、计划生育、控辍保学等方面工作。二是双向挂职,由帮受双方选派优秀干部人才进行双向挂职,开展人才交流,促进观念互通、思路互动和技术互学。这种形式主要体现在对口帮扶模式中。

3.嵌入责任制:包联式扶贫。即通过制度化分片包点和责任联系的形式,安排县乡村领导干部和普通职工下沉到更低层级的单位开展扶贫相关事务。从制度安排来看,包联式扶贫主要涉及县、乡、村、户四个层面。B25在县级层面,四大班子主要领导负责分片联系几个乡镇,每个副县级领导定点联系一个乡(镇),重点开展脱贫攻坚相关工作。在乡镇层面,党政一把手分别分片联系若干个行政村,乡镇副职干部作为包村领导负责联系一个行政村,乡镇普通职工作为包村成员联系一个行政村。联村干部每月必须下村开展工作十天以上,主要参与脱贫攻坚、生育秩序整治、禁毒防艾、控辍保学和产业发展等重点难点工作。在农户层面,每一个下派扶贫干部、帮扶责任人和村组干部均要负责联系帮扶若干户建档立卡贫困户,帮助农户解决“两不愁三保障”方面的突出问题。就本质而言,包联式扶贫类似于一种承包制的扶贫模式,具有显著的行政包干色彩。它打破了科层制的专业化分工,增强了政府对基层社会需求的回应性,有力弥补了村庄治理公共性的缺失。

(三)实践效应

从嵌入的作用和效果来看,结构性嵌入扶贫实践既有正向效应,也存在负向效应。

1.结构性嵌入的正效应。首先,对基层政府的嵌入,促进了地方政府治理能力和治理水平的提升。通过大规模整合扶贫资源、全方位多层次嵌入扶贫干部,提升了贫困地区基层政府在资源聚集、组织构建、问题回应等方面的能力。其次,对村级组织的嵌入,促进了党和国家对基层社会的整合。下派扶贫干部通过参与村庄治理,减少了地方精英威权治理的负面作用,在一定程度上缓和了社会矛盾和干群关系;通过宣传落实党的政策,“听民声、访民情、解民忧”,增进了群众对党和国家的认同;通过推进脱贫攻坚工作,改善贫困群众的生产和生活条件,提升了广大农村群众的幸福感。这些良性变化能够有效地促进党和国家对基层社会的整合。第三,对村民文化活动的嵌入,推动了基层精神文明和社会文明建设。下派扶贫干部通过开展“农民夜校”“小手牵大手”“五洗活动”等行动,引导群众在衣食住行中养成好习惯、形成好风气;通过参与推动农村“薄养厚葬”、高价彩礼、酗酒赌博、违法生育等问题的全面整治,激发了群众自力更生脱贫内生动力,加快融入现代文明。

2.结构性嵌入的负效应。首先,对本土结构的过度介入,可能引发权力惰性替代问题。下派扶贫干部大量进入地方政府和基层社会,帮助解决脱贫攻坚相关事务,如果不全心全力投入则扶贫效果不佳,但若介入过宽、过多、过深,则可能造成权力越位,诱发惰性替代问题。考察发现,部分地区出现扶贫干部替代本地干部,绝对支配扶贫资源分配、惠农政策安排和扶贫项目实施的情况;有的地区扶贫干部忙得焦头烂额,而本地干部却在等待观望。其次,对村庄治理的过多参与,容易造成村庄自治性的消解。扶贫干部嵌入村级组织,重塑了乡村治理结构和治理方式,推进了乡村治理的现代化水平,但同时也在一定程度上抑制了村庄自治性,加剧了村庄治理的行政化趋向。第三,对村民生活的过度干预,容易造成村民自主性的流失。扶贫干部为完成上级政府下达的脱贫攻坚任务,要求贫困户必须配合地方政府完成各项脱贫指标,如要求建档立卡贫困户按期建房改厕、限期搬迁入住、强令拆旧复垦等,在现实操作中难免出现政策执行偏差,这对农民自主性和财产自决权造成一定的干扰。

(四)实践困境

从嵌入的功能发挥看,结构性嵌入扶贫面临三大实践困境:

1.结构性嵌入的协调困境。管理学研究表明,管理幅度超过一定限度,组织运转会出现失调。结构性嵌入扶贫涉及不同的行业、系统、区域和层级,不仅需要对不同类别的机构、人员进行协调,而且还要实现对多类协调者之间的协调,这很有可能陷入某种“帕金森陷阱”。

2.结构性嵌入的责任困境。当前的脱贫攻坚有关政策文本对相关扶贫主体责任的界定是:地方党政主要领导对脱贫攻坚工作负有主体责任,帮扶干部负帮扶责任。各级各类下派扶贫干部均在地方党委和政府的领导下开展帮扶工作。然而,如果下派扶贫干部责任意识不强而本地干部群众缺乏内生发展动力,那么这种迫于政治责任和体制压力而形成的多元嵌入扶贫模式可能会流于形式。

3.结构性嵌入的效率困境。由于区域、部门和制度的壁垒以及信息不对称问题,多元扶贫主体要达到高效协同,在现实中的操作成本是很高的。现实观察表明,大量的扶贫资源被耗散在协同链、对接链、沟通链上,许多帮扶干部的精力消耗在重复性的表格和数据填报上,这造成实际扶贫工作的低效甚至无效。除此之外,下派扶贫干部还存在无法融入村庄、嵌入作用发挥不足、内外结构整合失败等问题。

五、结论与讨论

下派干部扶贫是解决压力型体制下基层治理能力不足的重要机制,呈现政府治理的精细化以及国家权力对基层社会的柔性控制。通过观察分析,国家并非是单维度地将扶贫干部嵌入到社区治理结构中,而是通过建构定点扶贫(“条-块”模式)、对口帮扶(“块-块”模式)、综合帮扶(“面-块”模式)等多类扶贫模式以及挂职扶贫、驻村扶贫、包联式扶贫等多种实践机制,实现了帮扶力量在贫困地区基层政府和村级组织中的“反科层制”嵌入。嵌入性机制与本土结构的耦合协同,促进了基层政府治理能力提升、社会整合和文明建设,但也会诱致权力惰性替代、村庄自治性消解和行政化增强、村民自主性弱化等负向效应。与此同时,由于制度层面和技术层面的条件制约,嵌入主体之间以及其与客体之间还面临着协调困境、责任困境和效率困境问题。

事实上,作为一种特殊主义的制度探索,下派干部扶贫制度是有特定时限和条件的,是临时性、运动式的。在后精准扶贫时期,脱贫攻坚将转向相对贫困治理,扶贫开发工作将由超常规向常规化转变、由短期攻坚战向长期持久战转变。现有扶贫干部体系将如何优化,下派干部扶贫制度将如何发展,未来反贫困治理的动力从何而来?笔者认为,可以做以下三个方面的引申讨论:

首先,应结合国家战略衔接,推动下派干部扶贫制度创新。要致力于实现精准扶贫战略与乡村振兴战略的有效衔接,建立解决阶段性脱贫攻坚与解决长期性相对贫困相衔接的扶贫干部制度机制。比如,通过提高政治待遇和福利待遇等方式,鼓励一部分下派扶贫干部留在贫困地区,将扶贫干部的优良作风和丰富经验传承下去,为未来的相对贫困治理和乡村振兴继续贡献力量。

其次,应结合系统协同性,推动下派干部扶贫体系机制优化。进一步健全帮扶主体和客体之间的协商机制,加强帮受双方对贫困治理议题的协商,促进共识方案的形成,以利于扶贫方案和扶贫项目的执行。进一步建立健全扶贫信息共享机制,促进各扶贫主体及时了解贫困群众、贫困地区和贫困治理的情况动态,减少扶贫主体之间、主客体之间的信息不对称,打破区域、部门的信息垄断和“信息孤岛”现象,提高反贫困治理的整体性效率。

最后,应结合贫困治理“在地化”,“寓扶于育”,大力推进“本地人的建设”。贫困治理关键在人而不在物,因此人的建设应是扶贫开发工作的主要着力点之一。乡村建设家晏阳初先生认为,人的建设在于“培养民力”,即知识力、生产力、健康力和组织力。培养民力的根本在于“教育”,即识字教育、生计教育和公民教育。这启示我们,中央和地方政府都应高度重视深度贫困地区人才的培养教育,持续加大财政投入以改善基础教育条件,持续加强职业教育以全面提升农民自我发展能力;充分发挥好农民夜校、新型农民素质培训提升工程等平台作用,着力提高弱势群体的综合文化素质;积极推动地方政府创造条件,促进“城归”大学生和外出农民工返乡创业就业;着力培育一批作风良好、担当能干的致富带头人和村组干部。

① 习近平:《在解决“两不愁三保障”突出问題座谈会上的讲话》,《求是》2019年第16期。

② 谢小芹:《“双轨治理”:“第一书记”扶贫制度的一种分析框架》,《南京农业大学学报》(社会科学版)2017年第3期。

③ ⑩ 张义祯:《嵌入治理:下派驻村干部工作机制研究——以福建省为例》,《中共福建省委党校学报》2015年第12期。

④ 何艳玲:《“嵌入式自治”:国家—地方互嵌关系下的地方治理》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2009年第4期。

⑤ 陈锋:《论基层政权的“嵌入式治理”——基于鲁中东村的实地调研》,《青年研究》2011年第1期。

⑥ 邢华:《我国区域合作的纵向嵌入式治理机制研究》,《中国行政管理》2015年第10期。

⑦ 徐珣:《社会组织嵌入社区治理的协商联动机制研究——以杭州市上城区社区“金点子”行动为契机的观察》,《公共管理学报》2018年第1期。

⑧ 吴斌才:《从分类控制到嵌入式治理:项目制运作背后的社会组织治理转型》,《甘肃行政学院学报》2016年第3期。

⑨ 袁铭健:《精准扶贫下的“第一书记”制度及其扶贫困境——以“双轨”合作为视角》,《四川行政学院学报》2018年第4期。

B11 陈国申、孙丰香、宋明爽:《嵌入型村干部与村民自治的冲突及调谐——对下乡干部的考察》,《经济社会体制比较》2017年第5期。

B12 张欢:《驻村帮扶中的权力替代及其对村庄治理的影响》,《湖南农业大学学报》(社会科学版)2018年第5期。

B13 穆军全、方建斌:《精准扶贫的政府嵌入机制反思——国家自主性的视角》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版)2018年第3期。

B14 李尧磊、韩承鹏:《驻村帮扶干部何以异化?——基于石村的个案调查》,《党政研究》2018年第6期。

B15 本文的基层政府是指县、乡两级政府。

B16 反科层制是指依托于常规化的科层组织,但在运作机理和运行逻辑方面明显迥异于科层制原理的治理机制。

B17 此数据截至2019年底。

B18 《国务院办公厅关于转发贫困地区经济开发领导小组第二次全体会议纪要的通知》,《中华人民共和国国务院公报》1986年第23号。

B19 《国务院批转国务院贫困地区经济开发领导小组关于九十年代进一步加强扶贫开发工作请示的通知》,《中华人民共和国国务院公报》1990年第5号。

B20 韩广富、周耕:《党政机关选派干部下乡扶贫制度的建立》,《理论学刊》2013年第11期。

B21 为了响应四川省委、省政府制定的《七一一八扶贫攻坚计划》,凉山州1994年制定了“7210计划”,即从1994年起到20世纪末的7年时间里,完成“基本稳定解决210万人的温饱问题”的扶贫攻坚奋斗目标。

B22 伏绍宏、张磊:《计生博弈、策略行动与乡村治理的实践逻辑——以凉山彝乡生育秩序整治为例》,《社会科学研究》2019年第3期。

B23 数据来源于凉山州扶贫开发局。

B24 《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》(川组通〔2018〕65号文件)第十一条规定。

B25 篇幅所限,此处我们仅讨论县级以下的情况。

(责任编辑:何 频)