粤港澳大湾区海上丝绸之路遗产旅游开发路径研究

杨琳曦

(广东机电职业技术学院外语商务学院 广东广州 510000)

海上丝绸之路是古代中国与外国贸易和文化交流的海上道路,分为东海、南海两条航线。粤港澳大湾区是海上丝绸之路中国段的发祥地,拥有丰富的海上丝绸之路遗产。因此,大湾区的海上丝绸之路遗迹的价值值得重视。在文化保护的前提下,如何对海上丝绸之路遗产进行旅游开发,值得我们探讨与研究。

现有的关于海上丝绸之路的研究方向如下:从历史视角来看,龚金镭认为唐代的“丝路”贸易从西北向东南由陆路逐渐过渡为海路。在对外交流的过程中,边境贸易体系不断衍生出几个特征,主要可以分为三类:朝贡贸易体系、禁令体系和民间贸易体系[1]。李立民认为在明清严厉的“现有”政策背景下,民间海上经贸活动并未因此而中断。一方面,国家通过政策的调控与法律的约束以及与地方社会协作等方式,形成了对民间海外贸易活动的掌控;另一方面,商人的利益诉求也得到了应有的关照。国家、地方、社会形成的有效协调机制为民间海上丝绸之路的正常开展提供了保障[2]。在海上丝绸之路与文化互动方面,马建春、徐虹认为,要打造海上丝绸之路国际文化旅游品牌,需要鼓励我国广东媒体与沿线国家同行间的合作交流,发挥高校在文化交流中的作用,调动沿线华侨华人积极参与,并配合国家相关部门,努力推进沿线港口城市的联合申遗工作[3]。陈昕认为,在文化城市品牌建设方面,应体现出“海上丝绸之路核心区”省会城市的特点,发掘出省会城市在文化城市品牌建设方面的作用和意义[4]。在关于海上丝绸之路与旅游关系方面,赵鸣、王丹、刘芳认为,要开展江苏海上丝绸之路文化保护与旅游产业发展研究,综合研讨江苏海上丝绸之路的文化渊源、文化经典和文化脉络,丰富江苏文化旅游资源,坚守保护底线,做好顶层设计,强化产业管理,精准开发市场,创新文化产品,为推动江苏海上丝绸之路文化旅游发展提供新动能[5]。费格斯·麦克拉伦、安得烈·梅森、张柔然、田佳佳认为,在申遗过程中要贯彻《联合国可持续发展目标》中的目标8、11 和12,实现保护遗产地突出普遍价值和发展可持续旅游,需做到以下4 点:(1)阐明世界遗产的突出价值并明确其要素,以推动可持续旅游的发展;(2)应对城市和工业化发展压力;(3)将申遗沿线上的旅游景点与其他区域进行明显区分;(4)明确申遗沿线的监测工作[6]。谢朝武、黄锐认为,海上丝绸之路沿线的旅游安全不可忽视[7]。宋一兵、温志洪认为,中国南向地缘旅游的最近区域是东南亚地区,对其历史渊源进行梳理,能够为我国南向地缘旅游战略提供借鉴的研究视域与方向[8]。

以上研究是本文章的基础,也是重要的理论支持。但是,目前关于海上丝绸之路的学术研究仍然相对薄弱:在研究方向方面,主要包括从历史方面、现有与世界文化遗产申报有关的研究方面、遗迹旅游开发方面来进行的研究。但是对于单从粤港澳大湾区这个位置出发,我们应该如何在保护的基础上开发旅游资源,打造出适合大湾区特有的旅游路线方案,却未有深入研究。文章通过对粤港澳大湾区海上丝绸之路线路的考察、对文献的综述与研究,从大湾区旅游开发的角度出发,对打造粤港澳大湾区的海上丝绸之路品牌展开论述。

1 粤港澳大湾区海上丝绸之路遗产概况梳理

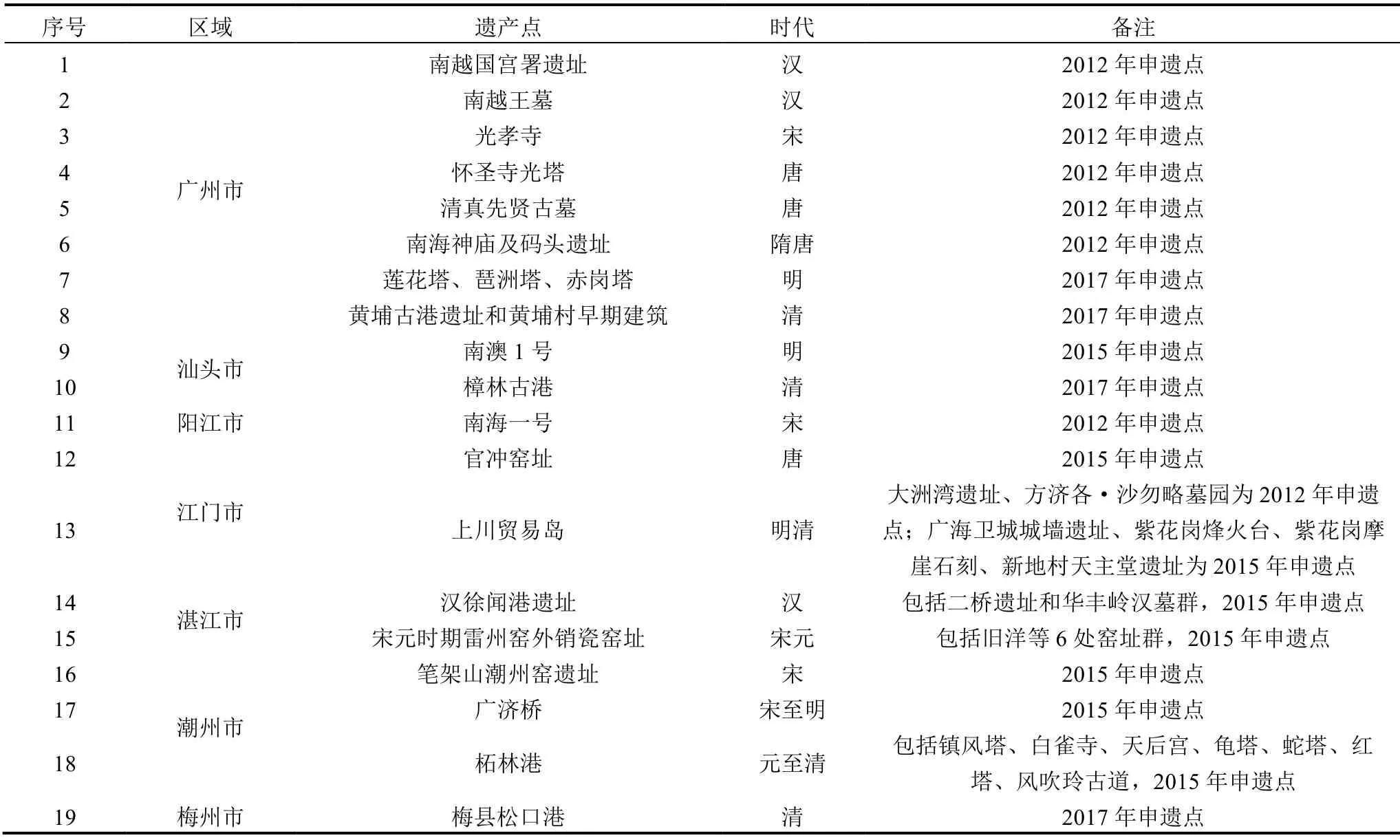

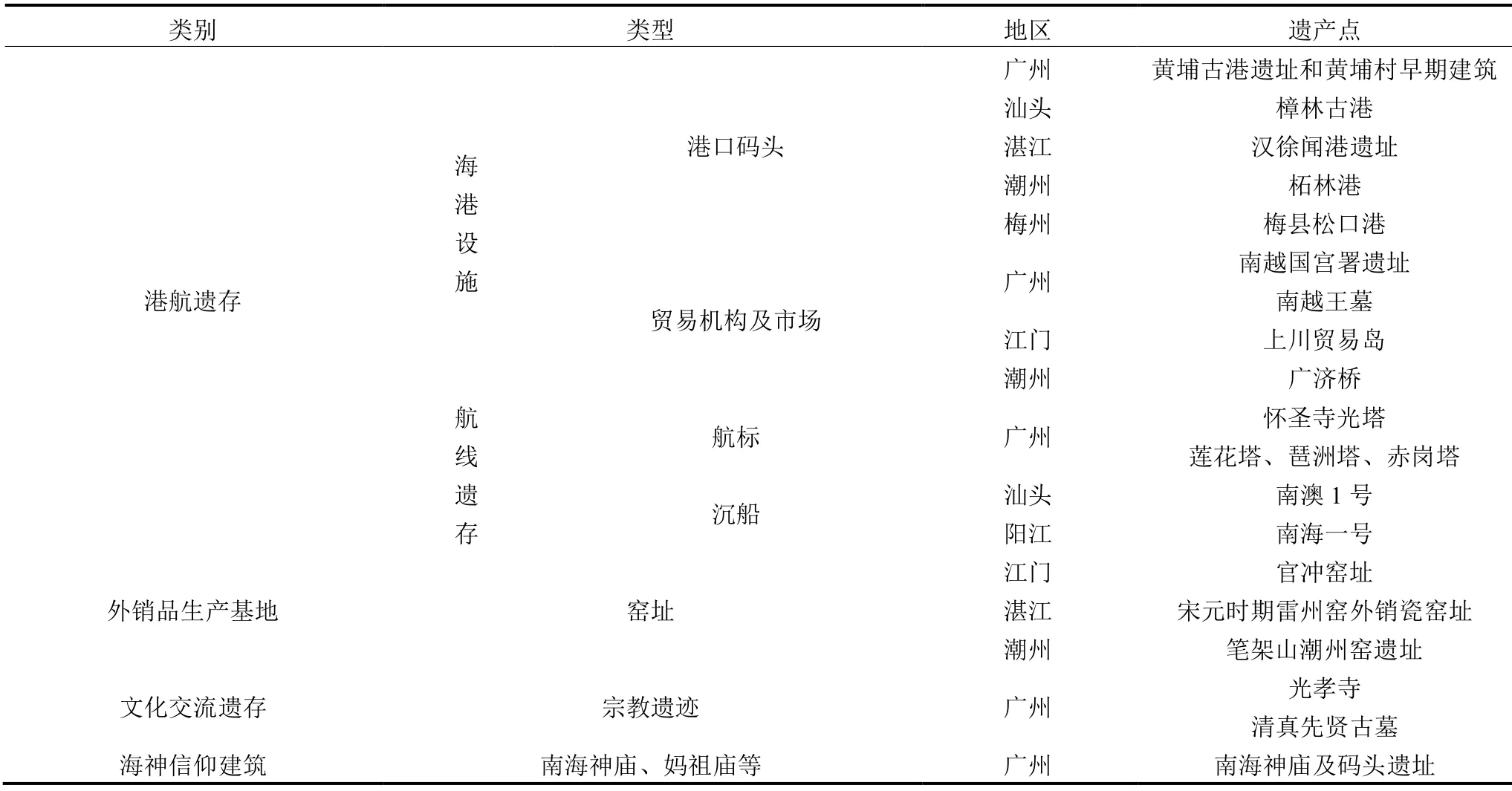

粤港澳大湾区是海上丝绸之路中国段的发祥地,其中广东海上丝绸之路史迹具有开始时间早、时间跨度大、数量众多、类型丰富、保存较好等特点,因而对海上丝绸之路遗产的整理与保护工作的要求很高。从前因为认识不全面,海上丝绸之路文化遗产的价值也未能得到充分发掘[9]。大湾区的海上丝绸之路史迹划分为港航遗存、外销品生产基地、文化交流遗存、海神信仰建筑、海防设施等6 大类别共438 处,这些史迹承载了2 000 多年来大湾区向海而生的丰厚文化内涵。这些遗迹中包括全国重点文物保护单位24 处,省级文物保护单位44 处,约占总数的16%;市县级文物保护单位110处,约占总数的25%[10]。其中表1中的遗产点正在申报世界文化遗产,是粤港澳大湾区海上丝绸之路遗产点的精华所在。

表1 粤港澳大湾区海上丝绸之路申报世界遗产遗产点[11]

1.1 广州市海上丝绸之路世界遗产点

广州海上丝绸之路的历史遗迹和文物大多是代表中国文化起源、古都、皇帝陵墓和海上丝绸之路码头的遗迹和文物,是海上丝绸之路遗迹的重要组成部分,更是粤港澳大湾区海上丝绸之路遗迹中数量最多的部分,这些遗产代表着中华文明的成就。

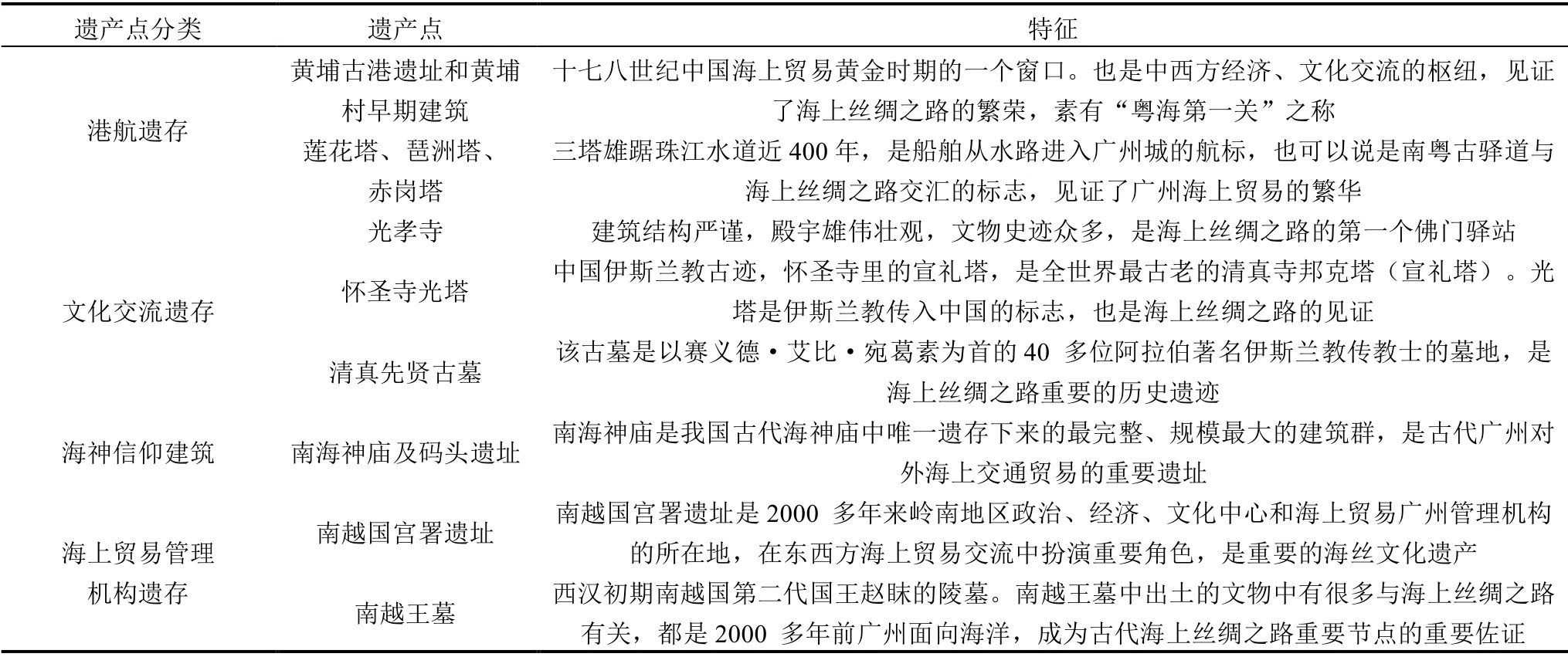

广州古遗址中登记在册的文物保护单位已有近2 500处,遗产点包括南越国宫署遗址、南越王墓、光孝寺、怀圣寺光塔、清真先贤古墓、南海神庙及码头遗址、莲花塔、琶洲塔、赤岗塔、黄埔古港遗址和黄埔村早期建筑。这些遗迹点中既有舶来品,也有海外文化与广州交流和融合的产物,都是广州作为海上丝绸之路发祥地之一的历史见证。广州海上丝绸之路文化线路特征见表2。

表2 广州海上丝绸之路文化线路特征

1.2 汕头市海上丝绸之路世界遗产点

汕头的港口是中国较早对外开放的港口之一,也是古代丝绸之路的重要节点,起到枢纽作用,位置独特,是中外商人贸易往来的唯一道路。汕头海上丝绸之路文化线路特征见表3。

表3 汕头海上丝绸之路文化线路特征

1.3 阳江市海上丝绸之路世界遗产点

“南海一号”是中国船民驾驶的中国海船,装载着以瓷器为主的货物由泉州或广州港出航。“南海一号”运用了当时中国先进的造船技术,依靠着卓越的航行技术驶向东南亚、南亚、西亚、中东等地进行贸易活动,促进了中外交流。阳江“南海一号”考古为南宋海上丝绸之路的历史提供了重要的实证材料[13]。

1.4 江门市海上丝绸之路世界遗产点

广东省江门市位于珠江三角洲西部,与南海接壤。它受到海洋文化的深刻影响,是我国海上丝绸之路的重要组成部分。江门海上丝绸之路文化线路特征见表4。

表4 江门海上丝绸之路文化线路特征

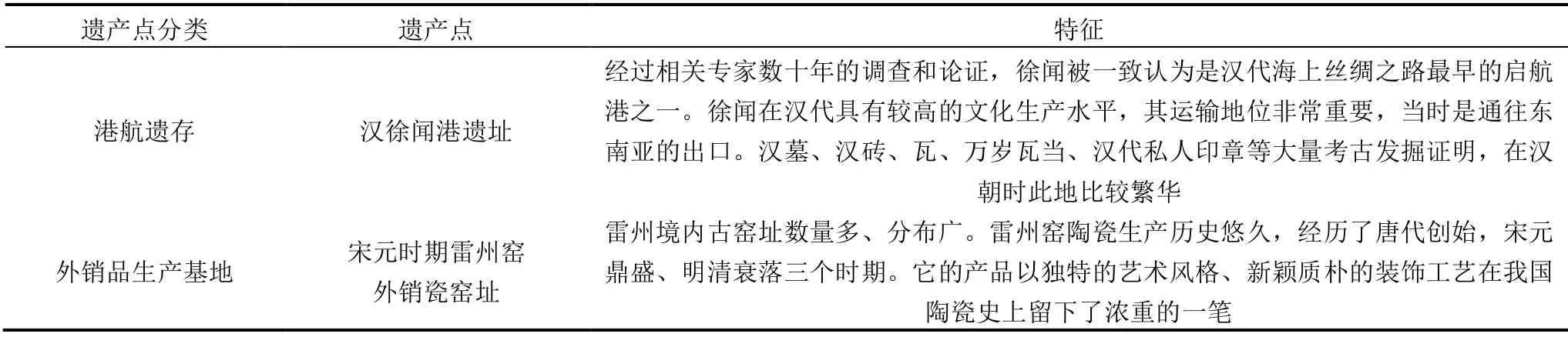

1.5 湛江市海上丝绸之路世界遗产点

湛江所在的雷州半岛2000 多年前已经是海上丝绸之路的始发港,在“21世纪海上丝绸之路”战略中,湛江的两个史迹点被确定为申报世界文化遗产的史迹点。湛江海上丝绸之路文化线路特征见表5。

表5 湛江海上丝绸之路文化线路特征

1.6 潮州市海上丝绸之路世界遗产点

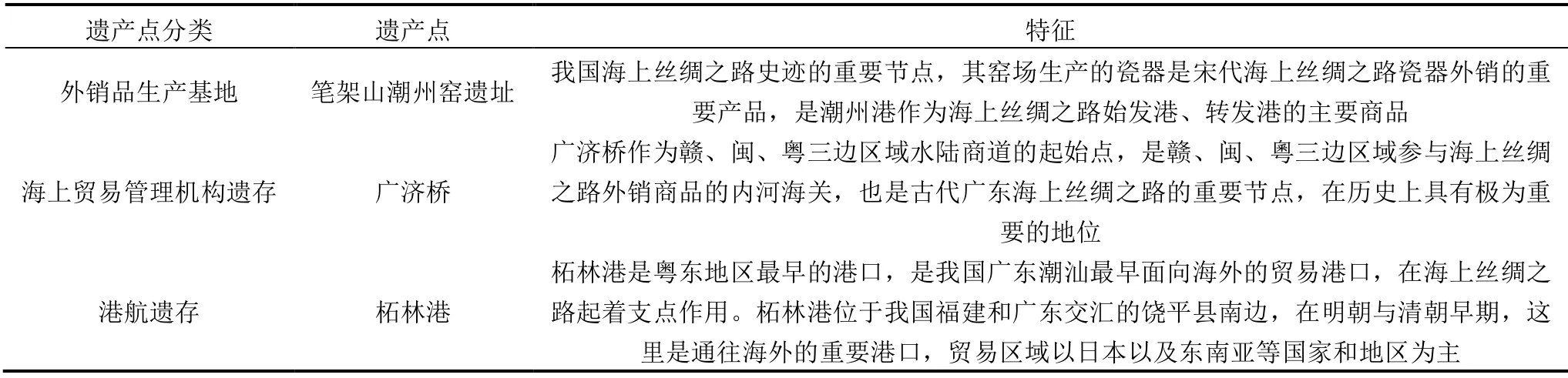

潮州位于沿海地区,早在西汉就有航海记录。宋代以后,海上丝绸之路的政策为潮州地区带来了机遇,并促进了该地区海上贸易的兴起。潮州当地的瓷器、茶叶、丝绸、红糖及大量精致工艺品通过海路运往世界各地。潮州海上贸易历史悠久。它拥有齐全的贸易商品,著名的海上航线以及众多的华侨,是中国海上丝绸之路的重要支点[14]。潮州海上丝绸之路文化线路特征见表6。

表6 潮州海上丝绸之路文化线路特征

1.7 梅州市海上丝绸之路世界遗产点

客家民系的形成、发展、外迁,以及客家人的生产生活等,都与海上丝绸之路有着千丝万缕的联系。从梅州给予海上丝绸之路的支撑与补充来看,梅州就在海上丝绸之路上[15]。

梅州唯一的遗产点是松口古镇,位于福建、广东、江西三地的交汇处,有着得天独厚的地理位置。不仅如此,该地水路、陆路都很方便,因此曾经是广东第二大内河港。自明清开始,在客家人从广东、福建和江西周围的客家大本营迁移到世界其他地区的过程中,松口是从汕头经水路去往东南亚的唯一途径,是粤东的主要港口。在广东与东南亚等海外地区建立联系后,松口镇成为客家地区人们向南的中转站,成为中国客家人移民海外开拓的“印度洋第一站”。

2 粤港澳大湾区海上丝绸之路文化特色

根据对遗产点的阐述和分析,可以总结出粤港澳大湾区海上丝绸之路呈现出以下特点。

2.1 历史跨度较长

粤港澳大湾区海上丝绸之路遗迹呈现出历史跨度较长的特点,贯穿于我国历史的各个时期。

海上丝绸之路最早形成于秦汉时期。秦始皇统一岭南之后,发现番禺地区已经拥有规模大、技术高的造船业,船只航行远达东南亚诸国及印度。西汉时期,中国南方南粤国与印度半岛之间的海路已经开通。东汉后期,风帆开始适用于航海。这时的贸易非常发达,中国的丝绸、瓷器远销希腊、罗马。六朝时期,前来我国广州与我国通商的国家有10 余个,我国的造船技术也有了明显的进步。东晋时期,从我国广州直达东南亚的航线已经开辟。隋统一后,加强了对南海的经营,南海、交趾为隋朝著名商业都会和外贸中心,义安(今潮州市)、合浦也是占有一定地位的对外交往港口。唐朝时期,海上丝绸之路以我国广州为起始点,90 多个国家和地区,是八九世纪世界上最长的远洋航线。宋朝在广州设立了市舶司,并颁布了中国历史上第一部海洋贸易管理条例——《广州市舶条》(1080年),该条例成为宋代贸易管理制度的范本。元朝在广州设市舶提举司,以通诸蕃贸易。明朝为了抵制蕃货,撤销泉州、明州、广州三个市舶司,并禁止下海通番。清乾隆之后,清廷开始实行全面的闭关锁国政策,后来只有广州开放对外通商,且由十三行垄断其进出口贸易[16]。

2.2 功能价值突出

粤港澳大湾区海上丝绸之路史迹功能价值非常高。

(1)在贸易功能方面,生产功能表现在唐宋时期外销瓷窑址的增多上;交通功能最重要的表现是明清时期区域性中转港口增多。潮州樟林港、吴川芷寮港、雷州港等外贸港口体系奠定了广东在海上丝绸之路的重要地位[17]。

(2)在信仰功能方面,海上丝绸之路的史迹主要集中在佛教、伊斯兰教、天主教等外来宗教史迹以及本土海神信仰建筑方面。

(3)政治功能方面,首先表现在政府对海外贸易管理规范方面,以广州南越国宫署遗址、番坊、粤海关等为代表;其次表现在明清海禁政策下的朝贡外交和贸易上,最具代表性的是与郑和船队相关的史迹;最后表现在宋、明、清三个朝代的海防设施为代表的军事功能。

2.3 中外交流突出

粤港澳大湾区海上丝绸之路的交流性价值主要表现在宗教交流、科技交流、艺术交流等方面[18]。

大湾区宗教交流,以外来宗教的传入和民间信仰的海外传播为主。外来宗教的传入推动着多元文化的融合创新;民间信仰如妈祖信仰,随着海上丝绸之路远传到东南亚等地,推动着中华文化向外传播。

科技交流表现在造船技术、建筑技术、种植技术方面。造船技术中有代表性的是水密隔舱,被评为中国对世界造船技术发展的杰出贡献。建筑技术方面,如印度佛塔与中国木制建筑相结合,产生了中国楼阁式佛塔、佛殿建筑风格,并发展成为东亚主要的佛教建筑形式,我国大湾区的光孝寺、南华寺、华林寺等,以及日本世界文化遗产东大寺即其中的代表。种植技术方面,明朝番薯等农作物的引进和种植,解决了部分温饱问题。

艺术方面,海外市场促进了清朝外销瓷的改进,外销瓷除了吸收海外元素外,还按照图案进行定制等个性化生产,满足了海外客户的需求,其中大湾区的“广彩”非常典型。

2.4 文化类型多样化

粤港澳大湾区海上丝绸之路的文化类型多样。按照史迹类别的统计,分为港航遗存、外销品生产基地、文化交流遗存、海神信仰建筑、海防设施等类别。每个大类别又细分为不同的小类别,种类齐全,体现了粤港澳大湾区海上丝绸之路的发展过程和厚重的历史,如表7所示。

表7 粤港澳大湾区海上丝绸之路遗产点史迹类型统计

3 粤港澳大湾区海上丝绸之路文化保护与旅游发展举措建议

2019年4月,习近平总书记指出,中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议,就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作,推动蓝色经济发展,推动海洋文化交融,共同增进海洋福祉。这一论述明确了海上丝绸之路的重要性。

自从国家提出海上丝绸之路申遗工作以来,大湾区更加注重保护文化遗产资源,主动作为,使海上丝绸之路文化保护工作有了很大的进展。不仅如此,广东省政府还加快海上丝绸之路的旅游开发工作,开设与海上丝绸之路相关的旅游线路。2020年6月,广东省文化与旅游厅开发了两条与海上丝绸之路相关的文化遗产路线。其中,海上丝绸之路文化遗产游径,线路旅游景点主要分布于广州、佛山和江门;海防史迹文化遗产游径,线路旅游景点主要分布于东莞、深圳和虎门。

在此大背景下,在文化遗产与旅游发展相融合的过程中,大湾区海上丝绸之路的旅游开发应该做好以下几点:

3.1 文化传承与旅游开发相结合

(1)坚持保护优先的发展底线,强化粤港澳大湾区海上丝绸之路的顶层发展设计。坚持保护为先的原则,进行专题规划。

(2)开展海上丝绸之路项目个性化设计。粤港澳大湾区海上丝绸之路的文化类型较多,采用个性化方案,做到扬长避短。大湾区各区域应相互扶持,优势互补,针对每一个文化遗产主题,制订可持续的保护方案,确保文化遗产的长期可持续开发利用。

(3)开发多条大湾区海上丝绸之路相关的旅游线路。在海上丝绸之路文化遗产游径和海防史迹文化遗产游径的基础上,有序整合其他大湾区海上丝绸之路文化旅游资源,形成更多有影响力的海上丝绸之路旅游线路。

3.2 搭建跨区域发展平台

粤港澳大湾区的海上丝绸之路发展,从区域行政角度来看,涉及广东省文化旅游厅、香港旅游发展局、澳门旅游发展局的共同合作。三部门应搭建起旅游联盟的组织框架,构成大湾区海上丝绸之路文旅线路协同发展的大格局。从研究平台来看,三部门要进一步深化大湾区海上丝绸之路的专项研究,注重大湾区独特的地域特点,研究海上丝绸之路的起源、发展,明确大湾区海上丝绸之路的定位与发展方向。从旅游开发平台来看,三部门要整合各类资源,融合文化与旅游双方面价值,推动相关旅游线路的开发与运营。

3.3 细分海上丝绸之路文化旅游市场

如何精准服务国内外游客,开发不同的海上丝绸之路文化旅游线路,是粤港澳大湾区发展中需要考虑的课题。具体考虑方向如下:

(1)利用粤港澳大湾区与海外国际交流频繁的优势,开发差异化的国外游客海上丝绸之路文化线路。针对不同国家游客的文化差异与兴趣点的不同,开发出符合不同国籍、不同宗教信仰游客的差异化海上丝绸线路产品。

(2)对于国内游客,开发小众化的海上丝绸之路文化旅游市场,根据不同游客群体,精准开发文化旅游线路,如海上丝绸之路研学旅游、沉船遗址旅游等,设计文化亮点,对接旅游市场。

3.4 开发海上丝绸之路相关文化旅游产品

做好粤港澳大湾区海上丝绸之路文化传承与旅游保护,开发适宜的文化旅游产品也很重要。扎实推动文旅融合,开发一批有创意的文旅融合旅游产品,注重文化遗产的活化,注重体验旅游,让游客对海上丝绸之路有更直观的认识。

4 小结

我国有着悠久的历史文化,树立文化自信,应该从做好文化传承开始。文化遗产的旅游开发和文化活动都是传播文化的有效途径。海上丝绸之路申报世界文化遗产势在必行,粤港澳大湾区作为海上丝绸之路文化发展的主力军,应该重视保护、发挥创新优势、精准对接各地方、整合粤港澳各区域力量,抓住机遇,服务于国家的“一带一路”建设,发展文化旅游,担负起对外传播海上丝绸之路文化的重任。