空间、社会与发展:昆明呈贡多类型广场体育健身参与主体研究

郑玲玲

(云南民族大学 体育学院,云南 昆明 650500)

一、 空间、广场与社会

近年来,空间研究成为社会科学领域重要的理论方向。亨利·列斐伏尔认为空间并非社会关系演变的静止“容器”或平台,而是社会关系的产物,它产生于有目的的社会实践。(1)[法]亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海:上海人民出版社,2015年版,第72页。福柯认为在一种可见和不可见的空间关系中,纪律权力得以通过时间的耐心使个体从权宜的服从转变为自我的约束,这种内在化确保了对肉体的最高效能的征服。(2)[法]米歇尔·福柯:《规训与惩罚—监狱的诞生》,刘北成,杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联出书店,2003年版,第4页。布迪厄认为空间是一个关系的体系,社会空间可以比拟为区域在其中划分的地理空间,但空间的建构由位居此空间的行为者、群体或制度所决定。(3)[法]皮埃尔·布尔迪厄:《实践理论大纲》,高振华,李思宇译,北京:中国人民大学出版社,2017年版,第94页。大卫·哈维认为空间与空间的生产是社会权力的源泉。(4)[法]大卫·哈维:希《望的空间》,胡大平译,南京:南京大学出版社,2006年版,第22页。黄应贵认为空间被视为文化习惯,包括文化的分类观念与个人的实践。不同空间建构是由人的活动(及其文化意义)与物质基础的“相互结合运作”的结果。(5)黄应贵:《空间、力与社会》,载《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2002年2期。李耕认为具体的空间会诱发人们特定行为倾向,而且行为倾向不但是个体的,也是集体的行为与概念图示。(6)李耕:《规矩、示能和氛围:民居建筑遗产塑造社会的三个机制》,载《文化遗产》2019年第5期。通过梳理可发现,空间既有其基本的物理基础,又是人类社会关系的产物。人们不仅根据自身的认识创造并赋予空间不同的意义,同时,人们的行为又会受到空间关系的型塑,进而引导人们走向新的实践。

本文关注的重点是处在快速变迁与发展过程中的新兴城市的公共空间——广场的塑造及其背后的不同人群的社会行动及其文化逻辑。通过对昆明市呈贡区老县城中心广场、赶街场龙街广场以及大学城某民族广场中参与健身主体的研究,以阐释呈贡新区三种类型广场中社会行动者的社会群体属性,以及广场之于这些人的社会塑造意义。

2011年,云南省昆明市呈贡撤县并设为昆明市呈贡新区。呈贡新区位于滇池东岸,规划控制面积160平方公里,人口约40万。呈贡区分布有昆明市政府、市级行政服务中心及10所高等学校。下辖龙城、斗南、吴家营、雨花、洛龙、乌龙、马金铺、大渔、洛羊和七甸10个街道,81个社区。呈贡是一个以汉族人口居多的多民族聚居区,全区户籍为少数民族的人口14293人,有彝族、回族、白族、哈尼族、傣族、傈僳族、拉祜族等43个少数民族,占户籍总人数7.35%。根据中共昆明市委、市政府的规划,呈贡区城市发展的目标是建成世界春城花都、现代科创新城和健康颐养新区。

二、功能转型与市民文化崛起:呈贡中心广场的广场舞

为满足政府开展各种公共活动和丰富人民文娱活动,1981年,原呈贡县人民政府在县政府所在地龙城镇的中心位置修建了中心文化广场。中心文化广场位于呈贡兴呈路与古银路交叉口。根据调查,广场长100米,宽80米,占地面积8000平方米,可同时容纳3000人进行活动。当前的广场是在原有广场基础上于2008年重新扩建而成的。在广场的西南侧有一个带红色背景墙的半圆型舞台,广场当前的功能主要是集休闲和健身与一体的文化广场。呈贡区中心文化广场地处老县城中心位置,周边多以文艺活动中心和商贸街为主。

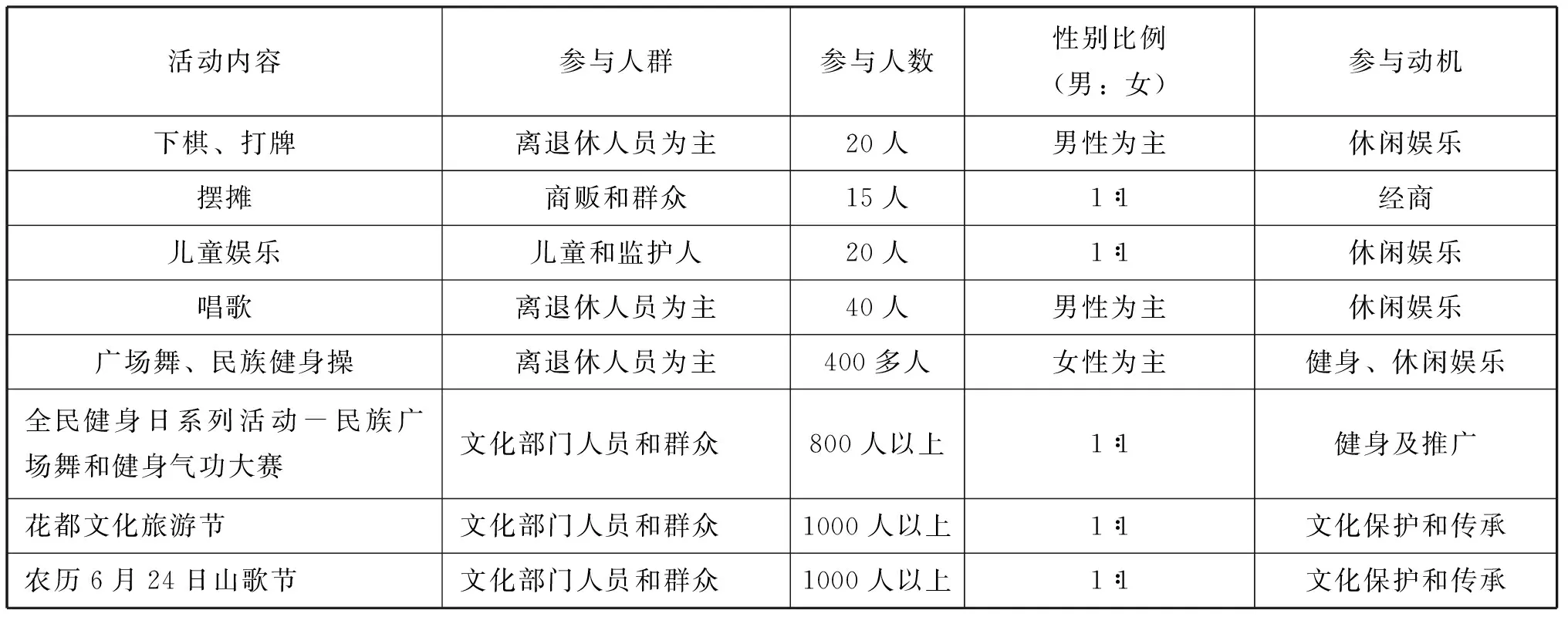

因地处繁华地段,呈贡区城中心文化广场人流量大,是呈贡区各种文艺活动、商业演出以及市民日常健身活动最为密集的地方,同时也是举办花都文化旅游节、山歌节(农历6月24日)、火把节、“8·8全民健身日”等系列活动的场地(见表1)。

表1 呈贡区城中心文化广场活动概况

通过表1可以看出,在政府主导的文化、体育活动中,参与群体人数在800—1000人或以上,举办活动的目的在于推广健身活动或者文化保护与传承等,活动频次较低。在日常生活中,中心广场主要是满足市民的文体娱乐活动,其中各种广场舞是参与主体最多的活动。据文化馆的李老师介绍:

我是老呈贡人,在这边参加工作三十多年了,可以说是看着这个广场从修建到今天的见证人了。1981年的时候县里动员周边的居民,跟他们置换土地把菜园子平整成了一个大广场。那个时候还没得水泥地,都是土广场,面积也是现在的一半。以前政府有什么公共活动都在这里搞,像举行国庆庆典、主持开一些大会啊,还有就是宣传党的一些政策的时候都会在这里搞,有时候还开公审大会审判犯人呢。平时的时候,每周都要给老百姓放露天电影。那个时候人们没有电视,放电影的时候人特别多,黑压压的一片。过年过节的时候政府还会请戏班子,主要是唱京戏。有时候,老百姓高兴了白天也会高一些唱花灯活动,男男女女的在一起对歌,跟大家逗逗乐子。那个时候没有啥广场舞啊,迪斯科啊,健身操之类的表演,这些都是后来变成区政府时候的事情了。老百姓还是头脑比较保守的,唱的都是老传统。随着时代的变化,现在广场面积变大了,县政府也变成区政府了,政府的规划后来这里就不是中心了,所以大会呀做政府宣传啥的都换到别的地方了。以前政府的活动还是多一些,现在的话基本是以老百姓的广场舞为主。周边的商家,一些公司平时还会到广场上搭台进行一些演出表演。演出的时候就给老百姓们推销各种产品。现在可以说主要是老百姓自娱自乐,政府的政府工作活动没有了,但是各种旅游文化节、全民健身活动多起来了。(7)访谈人:李老师,呈贡区文化馆退休人员,访谈时间:2019年11月5日,访谈地点:呈贡区文化馆。

根据访谈可知,中心文化广场最初的主要职能是满足政府举办节日庆典等公共活动、开展政策宣传等的场所。随着撤县并区的转型,广场的政府公务职能已经弱化,相应地转化为满足市民日常生活娱乐活动的空间。从20世纪80年代到2011年前,中心广场经常被用来播放露天电影,供群众表演京戏、花灯等,这些活动注重的是满足人们精神文化层面的需求,当时尚未出现跳健身操等健身活动。2011年区政府成立以后,在中心广场开展各种健身活动日渐增多,地方政府主导举办的文化旅节、全民健身节也成为活动的主流。经常参加广场舞活动的本地居民张阿姨介绍了当下在中心文化广场开展活动的情况:

我自小在这里生活,以前的时候广场小,老百姓集中娱乐的活动少,主要是政府举办的活动多。后来改成呈贡区后政府又在别处修了广场,这里就不咋个有政府活动了,电影队也解散了,老百姓家家都有电视谁还看点电影了。那会的电影都是胶片,后来也没啥新鲜的电影了。一开始政府不搞活动的时候,广场上很乱,广场有段时间又脏又臭,各种摆地摊的、擦皮鞋的、按摩的、拔火罐的、买药材的都有。广场很乱,健身器材也没得。后来政府集中整顿了一次,广场翻新了一下,面积也变大了,最初是水泥地后来又铺了地砖,专门搞了舞台,政府又给安了各种健身器材。一开始广场还是乱的很,人杂无人管理,白天是打牌、下棋为主,城管下班后变成摆地摊、儿童活动场所(充气城堡、儿童电动车)、唱歌(网络直播)。

2011年后,广场上开始流行各种广场舞。啥舞蹈都有,这一片哪里一堆的,主要是晚上搞活动。参加广场舞的人退休的工作人员多一些,年轻人也参加。老年人跟老年人玩儿,年轻人跟年轻人玩儿。老年人主要还是太极拳啊,节奏慢一些的广场舞。一开始大家也不会,慢慢的有些打的好的,跳的好的领导大家一起活动。慢慢就越来越好了。慢慢的老百姓还自己组织各种比赛活动,大家买点统一的衣服。现在生活好了,人们越来越重视健康了,跳广场舞可以锻炼身体又不枯燥,大家都喜欢的。但是现在唱花灯的反倒少了,老一辈会唱的人不多了,年轻人不会唱也不爱唱了。主要是运动的活动多了。(8)访谈人:张阿姨,女,事业单位退休人员,访谈时间:2019年11月6日,访谈地点:呈贡区城中心文化广场。

由此可以看出,在中心文化广场所开展活动的变化真实地反映了市民生活方式的改变。随着生活水平的提高,人们对健康的关注落实在参与广场活动的实际内容里。以健身为目的广场舞、太极拳等自组织的体育活动成为当下的主流。除了民间自发的健身活动外,政府部门为了加强地方文化建设,积极倡导健康生活方式,推广民族健身操成为一种选择。文化馆的民族健身操老师李冬超毕业于云南艺术学院舞蹈专业,近年来一直在从事民族健身操的编排和推广。她结合本科所学民族健身操,经过改良先后编排了傣族、佤族、彝族、藏族等民族健身操,负责对前来中心广场锻炼的市民进行推广。

我来文化馆工作的第一个任务就是要求我编排一些适合老百姓跳的民族健身操。可能当初招我的时候就是为了达到这个目的吧(开始笑)。我先后编排了傣族、佤族、彝族、藏族等民族健身操,先是给单位的年轻同事们教。后来我们就在每天晚上八点到十点的时候去广场带队跳舞,教大家。市民们还是很感兴趣的,又是免费教,大家跟着学的人也多。也是我经验不足,有些动作还是复杂了,一般老百姓还是跟不上动作。感觉有点难度的健身操对他们来说是个挑战,后来跳的人少了,我也挺着急的,就又反复修改了好几次动作,以简单为主,慢慢跟着我们跳的人越来越多了。现在不用我们领跳了,他们自己都会跳。只不过现在的人比较喜欢追求流行,跳一阵子有个新的流行舞他们就又不太跳了,所以我们也不断在摸索创新。我们也会跟他们交流,并且会给他们讲解一些有利于促进健康远东的知识。现在我们都跟这些大爹、大妈们成好朋友了(再次笑)。(9)访谈人:李冬超,女,文化馆工作人员,访谈时间:2019年11月8日,访谈地点:呈贡区文化馆。

从对李冬超的访谈可以看出,近年来政府部门在倡导市民参与一种新的生活方式,其核心是提倡健康的生活方式。李冬超编排的民族健身操既代表了政府当前对于中心广场的功能导向,也体现了政府强调本地特色健身方式的工作要求。通过政府与民间的共同推动,以健身为主的活动成为市民日常生活的重要组成部分,以追求健康生活为主的新的市民文化逐渐兴起。

三、共同体的存续:龙街广场的村社生活与左脚舞

在撤县改区的城市化进程中,呈贡区居民的生计方式发生了巨大变化,但一些以乡村共同体为基础的村社还是得以保存下来,其所孕育的街市文化与自然形成的广场则承载着变迁社会中“老呈贡人”的日常生活方式与历史记忆,龙街广场便是这一快速变动社会中尚未加入剧烈变动的“老呈贡人”的主要生活场地与文化承载空间。龙街广场位于呈贡区龙街村内,有一百多年的历史。广场由龙街正街和龙街新市场广场组成,与龙街正街形成一个狭长的喇叭状地带,龙街广场刚好在“喇叭口”的三角地带,正街和广场共同成为龙街“赶街子”的空间领地。龙街广场的形成与热闹来自于本地在龙街广场附近进行周期性物资交流会的“赶街子”文化,当地人称这种物资交流会为“赶街子”。龙街的赶街活动历史悠久,在民国时期就已形成,每月逢农历5、15、25日赶街,自1980年后,改为每月农历逢3、8赶街。赶街的时间从天不亮一直延续到晚上七八点才结束。在集市上交易的物品五花八门,有各种小商品和本地农民自家的农产品、自制的的小手工艺品,以及鸡、鸭、猪、狗、兔子、水果、秧苗、蔬菜和服装等。龙街社区为民服务站张洪兴讲述了龙街赶街期间的热闹情况:

这个龙街“赶街子”的传统很久了,至少一两百年。解放前逢农历5、15、25日赶街,新中国后停了一段时间,到1980年又恢复了,以后都是逢农历3、8两日赶街子。龙街的“赶街子”太热闹了,是这一片最大的“街子”了。参加的人大概有3万多人。街子日啥都有,只有你想不到的,没有你买不到的。街子从龙街正街一直延续到广场那边。参加街子摆摊的四里八乡的人都有,有些是小贩他们在各个街子里串来串去,用这个讨生活。有的是本地和外地的村民,他们把家里的农产品啊,手工艺品啊还有家里的狗啊、鸡啊鸭子啊都拿来卖,太热闹了。(10)访谈人:张洪兴,男,龙街社区为民服务站站员,访谈时间:2019年11月25日,访谈地点:龙街社区为民服务站。

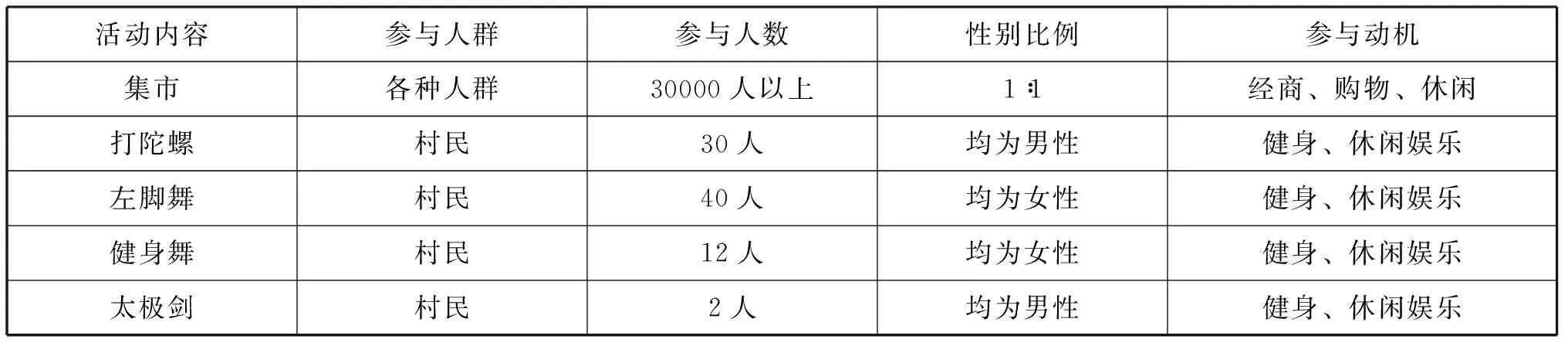

从龙街赶街子的实践可以看出,龙街附近的社区仍旧保留着较为完整的乡村共同体生活方式,而这又塑造了了龙街广场较为传统的日常生活方式与民间体育传统。龙街赶街子日小商贩们要提前占据地摊,在广场的商贩按照谁先到先得的原则进行摆摊,而龙街正街上的摊位如果占了本地居民家的门口或者院墙则要按照每个摊位5—10元的价位收费。(11)数据来源于本地居民谢某的访谈,并获得张洪兴的证实。表2是笔者根据调查统计到龙街广场赶场日与日常生活中人们到广场参与活动的情况。

表2 呈贡区龙街广场活动概况

调查发现,与呈贡区中心文化广场的参与主体不同,龙街日常活动中参与健身活动的都是龙街村的居民,参与者主要是基于共同体而中心广场则是基于市民社会,龙街参与活动的成员构成成分单一,属于一个熟人社会,这些成员除了共同参与广场活动,还参与村落共同体的各种日常互惠活动。一位经常参加龙街活动的本地居民毕老伯告诉笔者:

我们这里赶街时候看着热闹,其实我们基本还是不太受这个的影响。我们平时都是本地人参加各种健身活动,所以大家都是熟人。这里以前就是一个村子了,后来土地被政府征用了,但是我们居住的环境还是没有太多变化。现在发展还不到我们这里,我们还是照样生活,只是说讨生活的方式变了。我们其实以前挨着县城不远,所以一直也是不单一依靠土地生活的,现在也是一样的。这里每天来运动的人都很固定,都是我们以前本村的人了。我们不怎么有外地人来参加活动。我们除了参加健身活动,各种婚丧嫁娶都是要去互相参加的,所以虽然时代变了,但是我们的关系还在继续相处,都是熟人。(12)访谈人:毕先生,男,龙街社区居民,访谈时间:2019年11月28日,访谈地点:龙街广场。

龙街村村民们通过参与集体性的体育文化活动,增进了村民相互之间的沟通,以性别、年龄等分组方式聚合在一起。关于运动项目,居民普奶奶说:

以前参加劳动的时候也不咋个有太多的运动啊,健身啊之类的活动。现在生活好了,大家就一起出来运动一下。打陀螺我们这里以前就有,这个算是老的运动方式了,都是这些老爷们玩儿的活动。我们老太太主要还是跳左脚舞,没有那么大的力气去玩陀螺。我们一些老妈妈现在在家也无聊,有宗教信仰(主要是基督教)的还会去教堂待待,没有的就基本都在这个广场出来闲一下。左脚舞也是民族的舞蹈,好像是彝族,我们汉族还是受到彝族文化影响的。以前也和彝族居住过的。左脚舞跳起来比较简单一些,也好学,上了年纪了学复杂的记不住,运动太大了身子骨也受不住。相对来说跳左脚舞比较温和一些,我们也跳的动。我们平时也不咋个参加比赛之类的,就是为了几个老朋友们能聚在一起聊聊天,大家开心就好了。(13)访谈人:普奶奶,女,龙街社区居民,访谈时间:2019年11月28日,访谈地点:龙街广场。

根据普奶奶的介绍,传统民族体育左脚舞更受年龄在50—70岁之间的中老年妇女们喜爱,她们参加活动的主要目的是为了社交。

综上所述,参与龙街广场各类活动的主体是在城镇化过程中尚未被“打散”的社区居民们,这里的广场活动呈现出这样的特点:健身活动者处在一个以熟人社会为基础的人际关系网络中,彼此之间具有很高的熟悉度,健身者的目的并非以追求现代健身生活为主,通过健身活动促进熟人之间的人际交往是龙街广场集体活动的主要特征。

四、时尚文化与多民族文化交汇:民族团结广场的轮滑与瑜伽

与上述两种类型的广场不同,云南民族大学的民族团结广场活动参与者则是以城市整体规划、半封闭、参与成员匀质而设计的大学生群体。民族团结广场是以“国家的视角”进行设计,以体现多民族地区民族团结为目的而建成的广场。在实践中,大学生群体通过活动为广场的功能性质增添了更多意义,其中以时尚文化为主要元素的现代健身方式成为民族团结广场重要的公共空间展示组成部分。

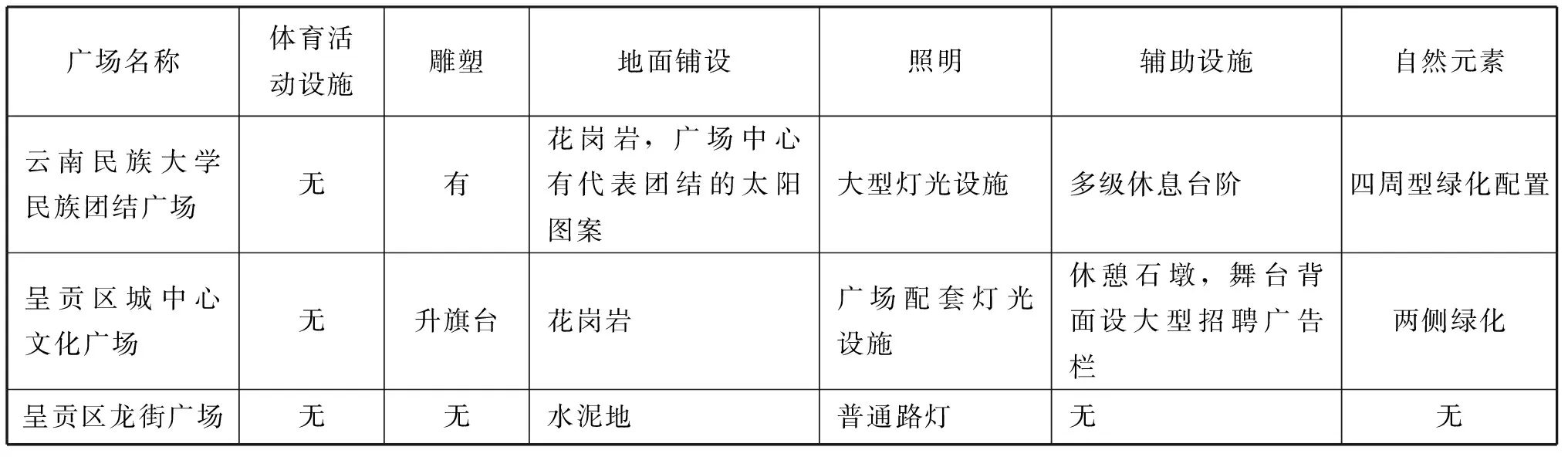

云南民族大学团结广场位于呈贡区月华街2929号云南民族大学中心位置,半圆形广场,周围有三级看台和中心舞台,建成于2008年,主色调为灰色,旁边立有周保中、王连芳、张冲、马曜四位校长的雕塑,中心地面图腾为花岗岩拼成的太阳图案、占地面积约为15700平方米,民族广场位于学校规划的中轴线上,其前方位学校行政楼,其后方则是学校图书馆(见下图)。

民族团结广场的设计突出民族元素,象征着各个民族团结。该广场在设计时融合了西南少数民族中较为流行的铜鼓文化元素,圆形设计体现了各民族团结的寓意。自民族团结广场建成以来,云南民族大学每年都要举办跨年篝火晚会。目前,这一活动已经成为民族大学及周边各高校各民族大学生共同联谊的著名晚会。此外,民族团结广场也是学校组织开展军训、招聘会、少数民族非物质文化遗产推广等活动的举办地。表3反映了在该广场开展各种活动的基本情况。

表3 云南民族大学民族团结广场活动概况

根据表3可知,到云南民族大学民族团结广场开展活动的人群主要是学生和老师,学生是广场活动的主体,参与人数众多,参与动机明显。民族大学的民族团结广场主要体现的是一种“国家的视角”,其设计本质上是要建构一种“全景畅视主义”的权力互动机制,是推行国家主流价值观的重要公共空间。经过数年的积淀,广场的公共性明显影响到大学生群体,广场成为大学生引领新潮体育活动的重要场地,如大学生社团轮滑社和滑板社经常在民族团结广场组织轮滑与滑板比赛,成为年轻人展示个性的健身活动空间。一位经常在此进行轮滑的周姓同学在访谈中表示:

我们都热爱轮滑活动,像民族大学这么宽大的广场简直就是我们这些轮滑爱好者的天堂。我喜欢听着嘻哈音乐,踩着滑轮在民族团结广场上和我的朋友门玩耍。我们在这里一起玩耍,结下深厚的友谊,我觉得我们轮滑玩的好的时候被周边的同学们喝彩和关注,这让我感觉很酷。(14)访谈人:周同学,男,云南民族大学大三学生,访谈时间:2019年12月3日,访谈地点:云南民族大学民族团结广场。

周同学的想法代表了很多参与到轮滑或滑板运动的大学生的心态,青年大学生们在民族团结广场开展的各种新潮体育活动赋予该广场以激情、个性表达以及友谊等新的意义,为广场的空间增添了新的符号意义。

五、流动空间的时代表征:对三种广场的类型分析

对呈贡新区三种类型广场的形成、功能和实际使用情况的分析表明,这三类广场分别对应了:以健康健身为主题的市民文化公共空间、以强化熟人关系网络为主要目的的共同体公共文化空间,以及在新的城市化规划中以匀质化的大学城为代表的半封闭性,强调国家意志与青年新潮体育文化并存的大学生文化公共空间。

表4反映的是三类广场形成等基本信息。

表5呈现的是基于时代、建设主体及建设意图的差异而形成的结构设计、建设材料和符号运用等的不同。

表4 呈贡广场的基本信息

表5 呈贡广场的环境要素概况

呈贡区城中心文化广场的修建与民族团结广场的修建是在政府的主导下形成的,因此有明确的广场符号标识,其建设有充足的资金保障,因此其基础设施也较为精致。而以共同体为基础的龙街广场则显得基础设施薄弱,且无设计章法,这也体现了其在形成过程中的自然性。分别在三类广场开展的市民性广场舞、熟人网络型左脚舞以及集体与新潮文化为主的瑜伽和轮滑等健身活动,清晰地呈现了不同体育运动背后群体的社会特征与社会属性。

六、结论

特定地区城市化的进程深刻地影响着该地区的自然环境和社会环境,不可避免地引发该地区居民生计方式、生活方式、价值观念以及社会结构等各个方面发生程度不一的变化。本案例的研究表明,在急速变迁的城市化中既有转型成功的市民文化,也有仍然保留着熟人社会的共同体生活,同时还有与上述两种类型关联性不强但却又切实第影响着当地居民生活的、以大学城为代表的新潮文化与半封闭集体生活空间。三种类型的广场体育文化特征的形成过程,反映的是快速城市化进程中人们的社会节奏差异与时代特征。有鉴于此,在从容应对和把握全国正在推进的城市化进程中可能遇到的社会关系网络的建构/重构、居民生活方式变化等方面出现的问题时,人为有意识地为处于变迁中的社会提供必要的公共空间、为社会关系网络的建构提供必要的指引,显然具有突出的现实意义。