风吹草低见牛羊河西走廊奏响生态与经济协同发展新乐章

刘诗吟

在甘肃省,有这样一个地方,它恢弘壮阔,它苍茫浑厚,它有着“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮丽风光,它有着“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”的磅礴景象,它有着“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门”的浩荡画卷……

这个地方,就是河西走廊。

河西走廊位于甘肃省西北部祁连山和北山之间,东起乌鞘岭,西至古玉门关,南北介于南山(祁连山和阿尔金山)和北山(马鬃山、合黎山和龙首山)间,长约900公里,宽数公里至近百公里,为西北—东南走向的狭长平地,形如走廊,故称甘肃走廊。因位于黄河以西,又称河西走廊。

前些年,由于作为整个河西走廊“母亲山”的祁连山出现了严重的雪线上移、冰川退缩、草原退化、林木减少等现象,导致河西走廊,荒漠化问题严重。曾经富饶的丝绸之路黄金段,被生态问题折磨得苦不堪言。

党的十九大提出,要牢固树立和践行生态优先、绿色发展理念,筑牢西部生态安全屏障,甘肃省委、省政府认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,高度重视草原保护工作,各市州积极配合,全力实施退牧还草、草原生态保护补助奖励等草原基本建设项目,河西走廊草原生态保护建设工作稳步开展并取得了一定成效,草原退化趋势得到初步控制,呈现出“整体趋好,局部地区退化速度有所减缓,生态环境逐步改善”的良好势头。2020年8月,“绿色发展 生态甘肃”甘肃草原生态保护全谋体采访团走进河西走廊,共同见证了河西走廊草原生态的新变化。

瓜州:生态立县,戈壁绿洲

驱车赶到瓜州时,已是半夜12点了。赶了一天的路,一路风景变换,在下车的时候,有夜风拂过,吹得身上一片清凉,空气中掺着淡淡的草木香,让人神清气爽,忘却周身疲惫,这与想象中“风吹一脸沙”的景象完全不同,成为了瓜州打破它只有“荒漠戈壁”印象的第一步。

七月的瓜州晴空万里,在瓜州县锁阳城北、双塔镇到石包城的双石公路两侧,记者看到长满了红柳与胡杨的草原,它们俊秀挺拔、傲然挺立在这片沙化草原上,形成了一道天然屏障,这就是这里防风治沙的“挡风墙”。

“(它)不仅可以起到防风固沙、保护生态的作用,这条公路的修建还为其赋予了观赏的功能。自从这条公路修建以来,沙化地貌每年以5米的速度向后退缩,土地盐碱化情况也得到了有力控制。”瓜州县草原站站长陈玉新介绍。

双石公路途经世界文化遗产锁阳城、榆林窟、蘑菇台红色文化景区,沿途分布湿地、水库、草原、沙漠、戈壁、红柳等地形地貌和自然景观,不仅是一条旅游资源富集、风格独特、景观多样的精品旅游路,更是一条优化生态、增加农牧民收入的致富路。

除了像红柳、胡杨这些功能性强,具有防风固沙、保持水土作用的植物外,这里还成片生长着一种圆筒形粉红色小花,这种观赏性极强的花,就是罗布麻。罗布麻是一种生长在盐碱荒地、冲积平原上的经济作物,不仅可以药用,更是戈壁荒漠地区中一道亮丽的风景线,粉红色的花朵绽放,在盐碱荒漠上散发着勃勃生机。

“作为一名草管员,我深深地感受到了这些年我们草原生态的改善和发展。近些年,通过项目补助、草原禁牧等措施,既增加了农牧民的收入,同时又改善了生态环境,给子孙后代撑起了广阔蓝天。”瓜州县锁阳镇北桥子村草管员李宏延动情地对笔者说。

瓜州县草原面积广阔,属典型的半农半牧县,全县共有草原总面积496万亩,占全县总面积的13.7%。草原生态治理并非一日之功,瓜州县为此做出了巨大努力。近年来,瓜州县先后实施了退牧还草工程、退耕还草工程、风沙源治理、草原生态治理修复项目、草原植被恢复项目、草原防火基础设施建设项目等草原重点生态保护建设工程,认真落实了草原生态保护建设补助奖励政策,建立了县、乡、村草原管护队伍,稳步推进草原承包经营,加快转变草原畜牧业发展方式,天然草原植被逐步恢复,草原植被盖度、高度稳中有增,工程项目区草原生态得到一定改善。按照山水林田湖草系统治理的要求,着力推进林业和草原等自然资源融合发展,通过加强和提高执法、服务、管理能力,不断夯实草原生态保护基础,使草原生态保护意识明显提高,草原监管执法成效显著,征占用审核审批规范有序,草原火灾、生物灾害预警防控能力不断提升,草原资源及生态监测有效落实,基层草原管护体系逐步健全,退化草原治理修复建设步伐加快,县境内草原植被得到了有效保护和恢复,县乡村齐抓共管草原生态的良好局面正在逐步形成。

“无论是从我们的基础设施上说,例如林草防火、草原病害防治等设施仪器,还是从我们的项目政策上来看,我们都是竭尽全力,通过反复的试验、上报、协调来完成我们的草原防护、保护工作,希望能够为我们赖以生存的家园,带来好的变化。”说起这几年来的草原保护工作,陈立新有感而发。

这些年来,瓜州县坚持“生态立县”战略,全面落实草原生态保护政策,通过草原执法力度的加大、草原保护新技术推广应用以及各类项目的实施,实现了生态环保和农民增收“双赢”的目标。如今,人们驱车驰骋穿越瓜州境内茫茫草原,草场内牧草茁壮,部分经过治理后的草原再现了绿草如茵、风吹草低、蓝天碧野的秀美景色。

金塔:沙漠边缘的绿色奇迹

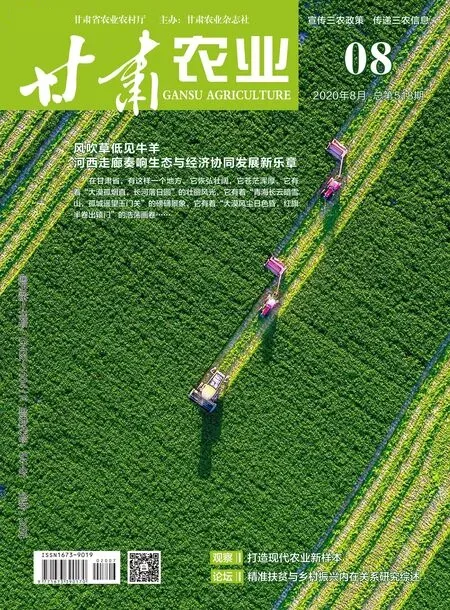

清晨,蓝天白云,晴空万里,广袤无垠的绿色草地,所到之处尽是碧草芳香,一排排割草机隆隆作响,声势浩大地开启了一天的工作,采访团到访甘肃农垦亚盛田园牧歌草业集团盛地草业公司。

坐落在甘肃省河西走廊金塔县西北的金塔盛地草业有限责任公司,在巴丹吉林沙漠的边缘,属于河西走廊绿洲农业灌溉区。

近些年来,盛地草业公司带动周边农户种植苜蓿1.5万亩,通过提供专业技术服务指导,进行统一生产统一销售,帮助农民发家致富,助力脱贫攻坚。与此同时,公司顺应国家发展生态经济、加强生态治理生态环境保护政策,严格贯彻落实国家退耕还林还草发展战略方针,积极探索生态环境治理新模式,在农场周边沙漠边缘种植苜蓿8000多亩,防风固沙、绿化生态,有效降低了春季风沙肆虐的灾害影响。

通过十年的艰苦创业,建成了国家3万亩优质苜蓿示范基地,苜蓿产品优级率达到80%以上,年利润达到1000万元以上,实现了产业兴旺发达、生态改善效益显著、助力当地农民脱贫致富的“一举三得”,贡献了企业力量。

在金塔,这样的企业与事迹还有许许多多。金塔县政府副县长王晓东介绍说:“以产业养生态是因地制宜治理荒漠化的金塔模式,‘先把戈壁荒滩变成绿水青山,再把绿水青山变成金山银山’是我们坚定不移的奋斗目标。”经过金塔人的不懈努力,金塔县一步步破局20世纪“天上不飞鸟,地上不长草,地无百步平,风吹石子跑”的景象,全县上下齐动员,干部群众同参与,一任接着一任干,几十年如一日,防风治沙不停,植树种草不止,创造了一个又一个绿色奇迹,打造出了如今的戈壁绿洲。

金塔县地处河西走廊中段北侧、巴丹吉林沙漠边缘,生态区位极为特殊。境内白水泉、明沙窝、东沙窝、巴丹吉林沙漠前端等近160公里长的沙系呈大三角合围之势围困绿洲,是全省荒漠化和土地沙化最为严重的地区之一,植被稀少,生态环境十分脆弱。每逢春秋两季,肆虐的风无情地侵扰着人们的生产和生活。

为遏制草原退化、沙化趋势,提高草原植被覆盖度,推动草原生态系统良性发展,金塔县因地制宜,采取工程措施,通过实施草原生态系统保护与修复项目、建设胡杨林防沙治沙研学基地等方式进行防沙治沙和草原生态恢复。

在金塔县防风治沙项目点,映入笔者眼帘的就是一块块以不同方式防沙治沙的试验点,红砂、沙拐枣、芦苇等植被正以不同的姿态顽强生长。

“你看,这边是砂石压沙、这是黏土压沙、这是草方格压沙、这块是阻沙网压沙、这是PLA沙袋压沙……”酒泉市林业草原事业中心主任林存峰向记者介绍,“在目前,有北京大学、清华大学、复旦大学等十多所高校和景区合作成立了研学基地,不仅有效地遏制了沙丘的移动,同时也为下一步研学旅游打下了基础。”

近年来,金塔县牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,按照“南护水库、西北防沙、东治黑河、中保农田”的总体思路,“十三五”以来,累计完成人工造林41.43万亩、人工及生物治沙27.98万亩,新建农田防护林692.5公里、绿色通道485.7公里,全县5个自然保护地占国土总面积的11.31%,林地面积达到143万亩,森林覆盖率达到3.92%。35%的移动沙丘得到基本控制,18个危害最严重的风沙口得到有效治理,荒漠化和沙化土地面积分别减少了18万亩、7万亩,连续20多年保持了“双缩减”,形成了荒漠化治理的金塔模式。

“满目荒凉成往昔,青山绿水展新颜”。如今,绿色已成为金塔县经济社会高质量发展的关键词和主题曲,国土绿化行动在金塔大地掀起一个又一个高潮,一个林茂粮丰、绿树成荫、风景秀美、瓜果飘香的戈壁明珠,正在西部风沙线上崛起。

肃南:草原儿女的幸福家园

七月初,夏日炎炎。当城市中的人们感到炎热烦躁的时候,有这样一个地方,它拥有一望无际的草原,它将“风吹草低、牛羊成群”的画中景象搬进现实,这里的微风拂过人们的胸膛,吹在人们的心上,带来了炎夏里的丝丝清凉,这里就是肃南县。

在肃南镇康乐草原上,天湛蓝、山碧绿、草丰美,一片安静祥和的美丽景象,夏日草原,绿草如茵,弥漫着一种超脱世俗的浪漫氛围。

当下正值夏季,正是附近牧民被允许在草畜平衡区内放牧的季节,笔者来到兰东辉家中时,他家中的羊正像雪白的云朵一样在草原上吃草、休息。

“我们有大半年借牧在农区,剩下的时间在这里,10月份的话我们就该转场了……”牧民兰东辉向笔者介绍,“我们也得让草地‘喘口气’,让它能恢复,有缓和。”

为了核减超载牲畜,实行草畜平衡,近年来,肃南县结合草地生产力监测结果,对各乡(镇)适宜载畜量和减畜计划进行了测算和分解,建立了减畜任务落实台账,采取多种措施督促牧户全面完成所有超载家畜的减畜任务。通过不断拓宽销售渠道,及时出台落实贩销大户奖励措施;充分发挥已建成养殖小区的作用,积极推行舍饲养殖;异地借牧,借力减;加快草原流转,适度减;进一步加大核心区禁牧牲畜退出核查力度,促进草畜平衡区草原基本达到动态平衡;不断调整优化产业结构;在全县范围内大力推广细羊毛标准化生产技术和“两年三产”繁殖技术等方式,减少天然草原放牧时间,减缓草原生态压力,增加农牧民收入。

草原减畜工作并非一朝一夕,对此,当地草原工作者付出了巨大努力,肃南县草原站高级畜牧师祁晓梅说:“我从事草原保护工作27年了,生在肃南、长在肃南,这里是生我养我的地方,感情深厚。在工作过程中,遇到再恶劣的天气也不停止脚步,遇到再多的困难也无法将我们击退。我们面对的就是基层群众,我们的工作就在基层,我们做的是‘功在当代、立在千秋’的事业,希望通过我们不懈的努力,能够在草原生态保护上取得更好的成绩。”

转变当地农牧民的思想观念为减轻天然草原压力创造了有利条件,在这个过程中,草原工作者做了大量的工作。在此基础上,通过改善放牧结构,形成“天然放牧+异地放牧+舍饲养殖”的生态良性循环模式,截至目前,肃南县已通过舍饲半舍饲养殖、草原流转、异地借牧和压缩牲畜规模等措施全面完成10.18万个羊单位的减畜任务。不仅牧民们的收入提高了,同时也达到了减轻天然草原压力、维护生态平衡的目的,实现了农牧民增收和保护生态的双赢局面。

“我们世代生活在这里,草原就是我们赖以生存的命根子,保护这里的生态平衡,保护自己的家园,是我们义不容辞的责任与使命。”兰东辉说。

张掖:祁连山的守护者

走进甘肃省祁连山水源涵养林研究院时,院长刘贤德正与院所的研究员在实验室中工作。

长期以来,甘肃省祁连山水源涵养林研究院以祁连山水源涵养林生态系统结构与功能、森林与水互动作用研究为主,承担国家科技部重点野外试验台站监测研究任务、国家林业和草原局森林生态定位研究长期监测和网络建设任务,广泛开展生物多样性、森林生态水文、森林碳循环、荒漠化监测与治理、黑河流域退化生态系统综合治理、林木种质资源管理及良种的选、引、育、繁和示范、推广等方面的科学研究为主体工作,为河西走廊乃至西北干旱半干旱生态建设提供科学依据。

“祁连山生态系统非常复杂,保护祁连山生态面临非常复杂的技术问题。统筹山水林田湖草系统治理,空间尺度大,涵盖内容多,演替周期长,世界上也没有现成经验和可借鉴的模式。对祁连山区域而言,林业和草原是不合分割的一个有机体。”在讲述林草问题上时,刘贤德这样解释。

从20世纪70年代开始,研究院在祁连山区研究水源涵养林结构与功能的同时,匹配性地设立草地气象观测站,并陆续开展了草地生物多样性研究、土壤理化性质研究、草地生物量研究、草地土壤研究、土壤碳等相关要素的研究,积累了草地生态系统研究的基础数据。至今已有47年的观测数据。

“在我们这里工作,就是要坚守,要吃得了辛苦,要耐得住寂寞,像刮风下雨的天气,别人要回家躲雨,而那时却正是我们要出门工作的时候。可能别人觉得你得到的这个数据不起眼,它就是个数字,或者说就是个曲线,可是它带来的成果却是长期积累的,不可估量的。”刘贤德对记者说。

对于像刘贤德这样的科研工作者来说,祁连山并非一条永续之脉,上升为国家战略的祁连山生态资源保护和水源涵养,不仅牵系着国家高层的高度关注,也是一代又一代为此倾尽心力、奉献毕生的人们的“初心”与“梦想”。

因此,几乎所有的科研人员都把时间和精力奉献给了大山和荒漠,说没有过抱怨和失落是假的。但是,当高山区、浅山区、绿洲区、荒漠区布局合理的科研基础和试验条件逐渐形成,能够承担起国家野外试验台站长期监测和网络建设任务,他们熬过的那些艰苦,就都化成了一股股甘冽的山泉,甜到了一代又一代科研人员的心里。

正是因为有着这些肯于扎根,勇于奉献的祁连山守护者,才能为祁连山生态保护建设提供关键可靠的科学依据。

近年来,张掖市把祁连山生态环境保护修复作为政治工程、战略工程、生态屏障工程和民生民心工程,全方位整改整治各类生态问题。通过集中整治修复,整改工作取得了明显成效,特别是草原超载问题整治提前完成,“一地两证”问题妥善解决,祁连山区草原生态环境明显改善,草原植被有效恢复。2019年底草原植被盖度达到48.69%,比2015年提高1.91个百分点。

山丹马场:祁连山下,绿草如茵

苍穹之下,绿草如茵。层层绿浪上万马奔腾,人与自然和谐共生,仿若身处画中。在山丹马场,笔者与当地牧民席地而坐,听他们细细道来自己与马场、祁连山草原涵养区的故事,听他们感悟这些年来生态环境向好的变化。

“现在草场生态好了,草原密度好了,降雨量也比以前要多了,现在的日子也比以前更好了。一开始减畜的时候心里也不舒服,当时想着养殖数量减少了,肯定收入也会减少。结果减畜后生态环境好了,效益也好了,毕竟保护生态也是为了我们自己,为了我们的子孙后代。”山丹马场一场牧工李玉成对记者说。现在,通过舍饲养殖、引进新品种、储备牧草、草原奖补等方式和政策红利,李玉成的收入不降反升,他们一家人都高兴得不得了。

对此,山丹马场工作人员孔吉军解释:“这就是观念的转变,随着时代的发展,我们的思想也要发生变化。以前放牧的时候,牲畜把草都吃完了,之后牧民还是得自己掏钱买饲草料,实际上养的多,投入也很大。现在通过这些政策,牧草的质量提高了,养殖方式多元化,牲畜的质量也有所提升,农牧民的收入更好了。”

山丹马场地处祁连山生态保护的核心地段,是祁连山北麓草原的重要组成部分,也是河西走廊重要的水源涵养区,马场生态环境对于祁连山生态保护有着“牵一发而动全身”的战略作用。对此,山丹马场积极履行央企的社会责任,始终坚持走可持续发展的道路,时刻不忘保护祁连山“绿色肺叶”和“高原水塔”的重要意义,时刻不忘下游金昌、山丹数百万民众的福祉,在企业自身经营较为困难的情况下,尽最大努力无偿管护和建设祁连山北麓中段水源涵养林和草原涵养区,仍然积极有效地推动退耕还林、退牧还草工作的开展。

2019年8月20日,习近平总书记在视察山丹马场时指出:“这些年来祁连山生态环境保护由乱到治,大见成效,体现了新发展理念的要求,希望继续向前推进。”

近年来,山丹马场为管护和建设祁连山北麓中段水源涵养林和草原涵养区,积极落实草原生态保护政策,加强草原监管力度,落实禁牧休牧、轮区放牧制度,控制草场载畜量,加快畜牧业转型发展步伐,有效保护了草原生态环境。

据2019年草原生态监测数据显示,山丹马场草原植被盖度达到84.3%,植被高度、草产量逐年增加,同时许多绝迹的野生鸟类和动物踪迹也频频出现在保护区域内。种种迹象表明,山丹马场草原生态环境得到日益改善,正逐步向好的方向发展。

永昌:转型发展下的美好生活新篇章

“我是从2017年下来的。”永昌县新城子镇唐家坡村村民陈则武对记者说,他说的是祁连山自然保护区永昌县境内实现全面禁牧的事情:“我当时特别迷茫,不知道不让放养牲畜还能干什么事情。后来政府给我们想办法,给我们奖补,还给我们谋生的出路,搞舍饲养殖,不用担心草场退化我们的羊吃不上好草,家园也越来越美。”

永昌县新城子镇的许多农牧民都有这样类似的经历。禁牧之前,由于农牧民的过度放牧,不仅导致祁连山自然保护区的生态环境遭到破坏,另一方面牧草质量也逐年下降,从而导致牲畜质量降低,卖不上好价钱。

在这种情况下,永昌县在境内祁连山保护区实施禁牧,帮助退出牧户转型发展。2017年12月,该县制定了工作方案,通过补助政策(禁牧限牧补偿和舍饲养殖圈舍补助)和多方面工作,促使放牧户转变观念,引导他们有序退出祁连山保护区,至2018年4月,保护区内放牧牲畜全面撤出,放牧点圈舍设施全部拆除,祁连山自然保护区永昌县境内实现全面禁牧。

同时,依据永昌县牧草产业优势,大力推广种植紫花苜蓿、玉米等优质牧草,加快农作物秸秆的开发利用,由牧草龙头企业带动牧户开展人工种草发展舍饲养殖,提高养殖效益。组织牧户开展技术培训、劳务输出、加入合作社等形式,增加退出牧户就业机会,鼓励退出牧户转产或从事其他生产,稳定经济收入,确保祁连山自然保护区永昌县境内牧户“退得出、稳得住”。截至2019年8月,永昌县祁连山自然保护区退出牧户共计1127户,已全部实现转型发展。

“以前草场的草都让(牲畜)吃光了,现在就好得很啊,我们生活的环境越来越好了,降水量增加,空气啊各方面也好了,生活的幸福感是越来越强了。”新城子镇马营沟村赵守辉竖着大拇指对笔者说。

天祝:草原儿女草原情

万里晴空,在驱车前往天祝县国家级固定监测点的路上,满目绿茵,一碧千里的草原散发着勃勃生机。一路上,天祝县草原站监测部部长赵雅丽详细介绍,这边长得怎么样,那边治理效果如何,对这片草原的热爱之情溢于言表。

赵雅丽参与草原工作已经15年了,对于她来说,这片草原不仅仅是她的工作,更是在守护自己的家,草原就是她的家,她是草原的女儿。在天祝县国家级固定监测点,赵雅丽为记者熟练演示如何对草原进行“四度一量”的工作测试,先用样方框框住一片10公分的草,在样方框区域内,她用钳子向草丛里刺100次,然后进行测量,通过“刺”下的100个点,计算草的盖度……

“干啥事就操心啥事,看到草就关心草。可能在别人看来,这样的工作重复又无趣,但是对于我们来说,它却意义重大。我们每月会向农业农村部上报数据,再由他们进行系统汇总,进而对全国草原生态保护区变化进行监测,我们是一颗小小的螺丝钉,却也是不可或缺的一环。”赵雅丽对笔者说。

天祝生态地位十分重要,祁连山国家级自然保护区占全县国土面积的61.4%,是石羊河流域6条内陆河(金塔河、杂木河、黄羊河、古浪河、大靖河、西营河)和黄河流域2条外流河(大通河、金强河)的重要水源涵养区和水源补给区。天然草原是全县面积最大的地貌类型,占全县土地总面积的59.54%,在全县各乡镇均有分布,主要分为温性草原、山地草甸、灌丛草甸、疏林草甸和高寒草甸五种类型,有草本植物276种。天祝县自古以来就是少数民族重要的放牧地区,也是现在甘肃省少数几个畜牧业比重较大的县之一,畜牧业是全县人民生存的基础,对草原依赖性很高,也有着悠久的草原文化,如何处理好草原利用与保护的关系,是全县草原工作者的主要任务。

正是因为有着像赵雅丽这样兢兢业业,耐得住辛苦的草原工作者,天祝县草原生态文明建设才取得了明显成效。

近年来,通过实施退牧还草工程、落实草原生态保护补助奖励政策和祁连山生态环境问题整改整治专项行动,扎实推进全域生态文明建设,草原生态环境质量持续改善。洁白的冰川、秀丽的山水、广袤的草原,构成了一幅人与自然和谐相处的生态画卷。