针灸治疗周围性面瘫有效性的系统评价及网状Meta分析❋

于 莹,张 功,韩 涛,黄海量

(1. 山东中医药大学中医学院,济南 250355; 2. 山东中医药大学康复医学院,济南 250355)

周围性面瘫又称Bell’s麻痹或面神经炎,是面神经管内面神经的非特异性炎症引起的面肌瘫痪,该病在我国发病率较高,年发病人数约300万,在神经系统疾病中患病率居第6位。流行病学调查发现,国内城市发病率为38.0/10万,农村26.0/10万[1-3]。该病的病理变化主要由于面神经水肿、髓鞘及轴空有不同程度的变性,同时经过外界寒冷风邪的侵袭,面部神经微循环血管发生痉挛,进而引起颜面局部水肿所致[4]。本病属于中医学“面瘫”“吊线风”“歪嘴风”等范畴,多因机体正气不足、脉络虚损导致外感风寒或风热之邪趁虚而入,直中头面阳明经与少阳经,进而使头面侧部出现经脉失养、气血痹阻、营卫失和、肌肉弛缓不收而发病[5]。临床治疗该病多采用针灸疗法,各种针灸疗法可有效作用于人体经络系统,通过针灸对穴位刺激可增强局部颜面肌肉兴奋,进而降低神经病变,有效改善面部神经周围的微循环。同时针灸还具有操作简便易行、临床疗效确切、不良反应少的显著优势,目前已广泛应用于周围性面瘫的治疗[6]。本研究旨在通过网状Meta分析,直接或间接比较各种针灸疗法,并依据疗效指标予以排序,筛选出最佳的临床治疗措施,以期为临床提供可靠的循证医学证据[7]。

1 资料与方法

1.1 资料来源

采用计算机检索方法,进行全面搜索针灸治疗周围性面瘫临床随机对照试验的相关文献,设定年限自建库至2018年9月30日;计算机检索包括CNKI、CBM、WAN FANG Data、VIP等中文数据库,以及The Cochrane library、PubMed、EMbase等外文数据库,手工检索数据包括中国优秀博士学位论文、硕士学位论文、学术会议论文集,并结合在临床试验报告论文或综述的参考文献中查阅的相关文献予以补充。中文检索词包含周围性面瘫、面神经炎、Bell麻痹、针刺、针灸、体针、电针、毫针、温针、温针灸、艾灸、隔物灸、热敏灸、雷火灸、随机等,英文检索词为(Peripheral Facial Paralysis OR Hemifacial Paralysis OR Facial Palsy OR Facial Paresis OR Facial Palsies OR Upper Motor Neuron Facial Palsy OR Lower Motor Neuron Facial Palsy) and (acupuncture OR acupotomy OR acupoint OR electroacupuncture OR needle OR warm needl OR fire needl OR moxibus ) and (random OR randomized controlled trials OR clinical randomized controlled trials OR RCT)。

1.2 纳入标准

临床随机对照试验(RCT),文种限定为中文及英文,不限定盲法;明确诊断为周围性面瘫患者,年龄、性别、种族不限,原始文献需有明确的西医诊断标准或中医诊断标准确诊为周围性面瘫患者[8];基线治疗相一致的情况,试验组为各类针灸或针灸联合治疗,对照组则采用针刺或电针疗法,使用针刺与艾灸的材料、针灸部位、疗程、时间不作限定;临床总有效率、Portmann评分比较、FGS评分比较(面神经功能评分系统)、FDI评分比较(面部残疾指数比较)和不良反应。

1.3 排除标准

凡非随机对照试验、病例个案报道、经验总结、自身前后对照、综述性文献;动物实验研究;单纯描述性文献;重复发表文献;对周围性面瘫诊断不明确或合并其他疾病的文献;试验组与对照组疗效判定标准不明确者、基线治疗措施不一致者、治疗措施涉及其他治疗而影响最终治疗的因果关系判读的文献;研究结果不明确、数据不完整或经与全文作者联系无果的文献。

1.4 文献筛选

先采用EndNoteX8软件进行重复题录信息查找,合并不同数据库中的文献检索结果,建立信息数据库并下载全文。再由2位研究者独立进行,并按照预先制定好的表格进行提取数据,采取交叉核对并予以审核。

1.5 资料提取

提取内容包括纳入文献的基本信息(含第一作者、发表杂志及年份、研究题目);文献中试验组与对照组的相关信息(含病例数、总例数、性别、年龄、干预措施、疗程、结局指标);纳入文献的设计类型及质量评价信息。

1.6 质量评价

根据《Cochrane 5.1系统评价员手册》推荐的质量评价工具[9],对所纳入研究的方法学质量进行评价,该评价体系为描述风险偏倚评价,主要评价项目为随机序列的产生、分配隐藏、盲法、结局数据是否完整、选择性报告的研究结果、脱落病例数、随访记录和其他偏倚等8个方面,每个项目又分为高风险、低风险和不确定性风险3个选项,根据所纳入的研究对以上各个方面的描述,研究者判读后对相应项目进行描述。

1.7 统计学方法

采用Cochrane协作网提供的RevMan5.3软件进行文献质量与偏倚风险评估,检验水准设定为ɑ=0.05[10]。网状Meta分析采用R软件进行直接与间接结果比较以及95%CI计算,R语言中自带“META”与“NETMETA”程序,通过相关指令调用基于贝叶斯MCMC法(马尔可夫链-蒙特卡罗)进行随机效应模型数据结果来实现网状Meta分析。计数资料采用比值比(Odd Ratio,OR)作为有效率及生存质量提高率的统计量;计量资料以均数差(Mean Difference, MD)表示,各效应量之间则以95%CI可信区间(Confidence Intervals, 95%CI)表示,其中OR数值大于1则表明干预措施优于对照组措施,OR数值小于1则表明干预措施较对照组治疗方式处于劣势;若95%CI区间值不包含1,则表明具有统计学意义;反之包含1则表明无统计学意义。采用点分法模型编程(Node Split)进行非一致性模型检验,若P>0.05则无统计学意义,采用一致性模型进行分析,反之采用非一致性模型分析[11-12]。

2 结果

2.1 文献检索结果

初检索文献1365篇,经阅读题目及引文信息排除非随机对照试验、理论性报道、重复文献、实验研究、临床经验总结、综述、试验组或对照组具体治疗措施不明确、数据不完整等文献,进一步阅读全文依据排除标准复核所纳入的文献,最终纳入36项[13-48]研究。

2.2 纳入研究基本特征与偏倚风险评价结果

纳入36项研究共3166例病例数,涉及电针[13-22,48]、单纯针刺[23-48]、电针+艾灸[13]、电针+隔物灸[14]、电针+热敏灸[15]、电针+温针灸[16-22]、针刺+艾灸[23-32]、针刺+隔物灸[33-35]、针刺+雷火灸[36-37]、针刺+热敏灸[38-40]、针刺+温针灸[41-47]11种干预措施。36项[13-48]研究报道临床总有效率,3项[16,21,40]研究说明Portmann评分比较,6项[16,19-20,30,43-44]研究报告面神经功能评分(H-B FGS评分),3项[16,32,37]研究报告面部残疾指数比较(FDI评分),2项[34,42]研究报道不良反应例数。

图1示,36项研究中19篇[13,15,20-21,24,26,31-32,36,38,40-46,48]详细说明使用的随机方法,其他仅提及随机字样而未做详述,3项研究[17-18,31]明确描述是否使用盲法,1项研究[34]报道随访记录。

图1 偏倚情况概述

2.3 传统Meta分析结果

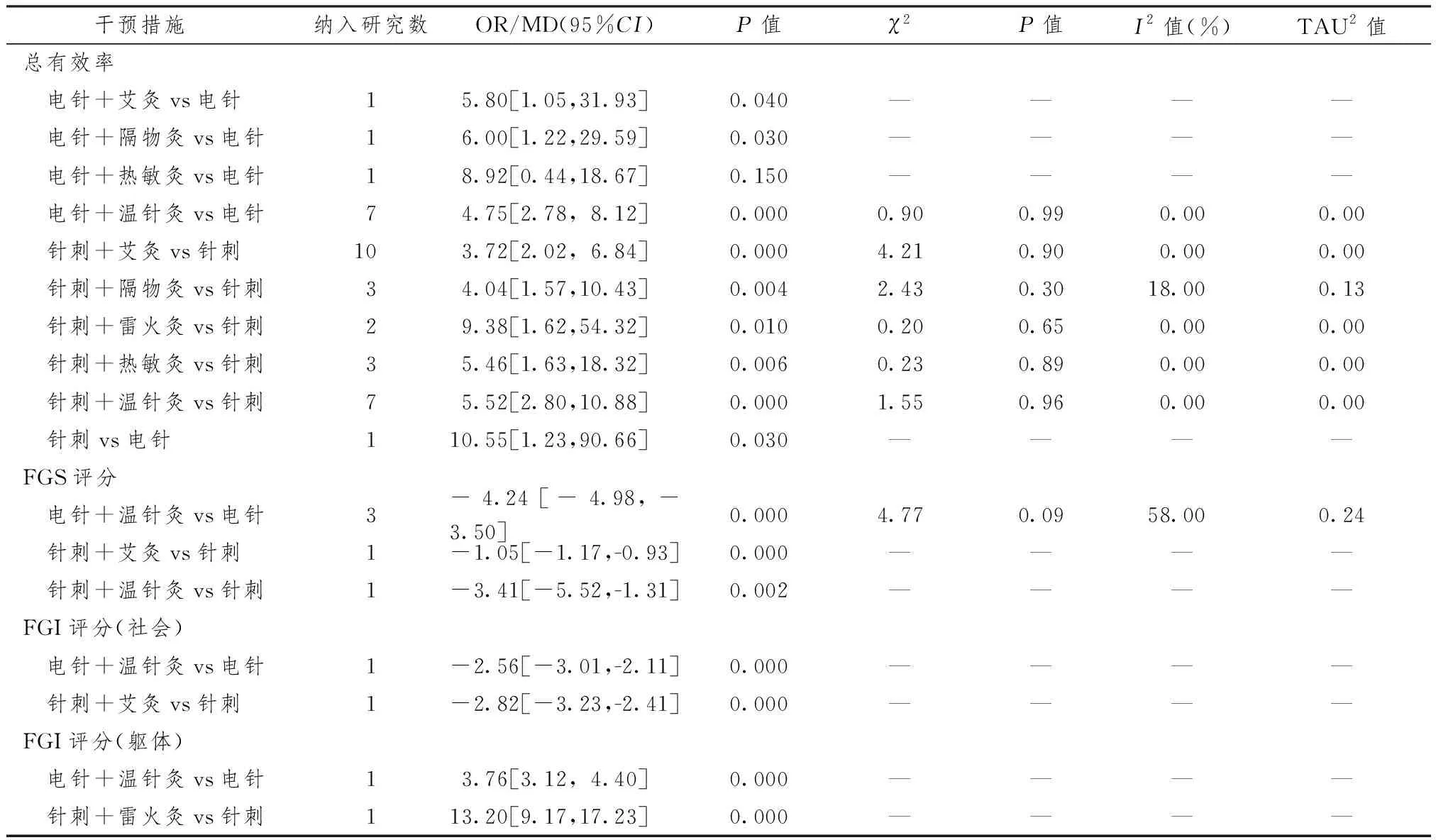

表1与Meta分析结果示,电针+艾灸、电针+隔物灸、电针+热敏灸、电针+温针灸疗效显著优于单纯电针,差异有统计学意义;针刺+艾灸、针灸+隔物灸、针刺+雷火灸、针刺+热敏灸、针刺+温针灸疗效亦优于单纯针刺治疗,差异有统计学意义;而单纯针刺总有效率比较优于单纯电针治疗,差异有统计学意义。FGS面神经功能评分比较的Meta分析结果显示,电针+温针灸优于电针,差异有统计学意义;针刺+艾灸和针刺+温针灸优于针刺治疗,差异有统计学意义。FGI面部残疾指数评分(躯体/社会)结果显示,电针+温针灸优于电针;而针刺+艾灸与针刺+雷火灸结果比较优于单纯针刺组,差异有统计学意义。

表1 传统Meta分析结果

2.4 网状Meta分析结果

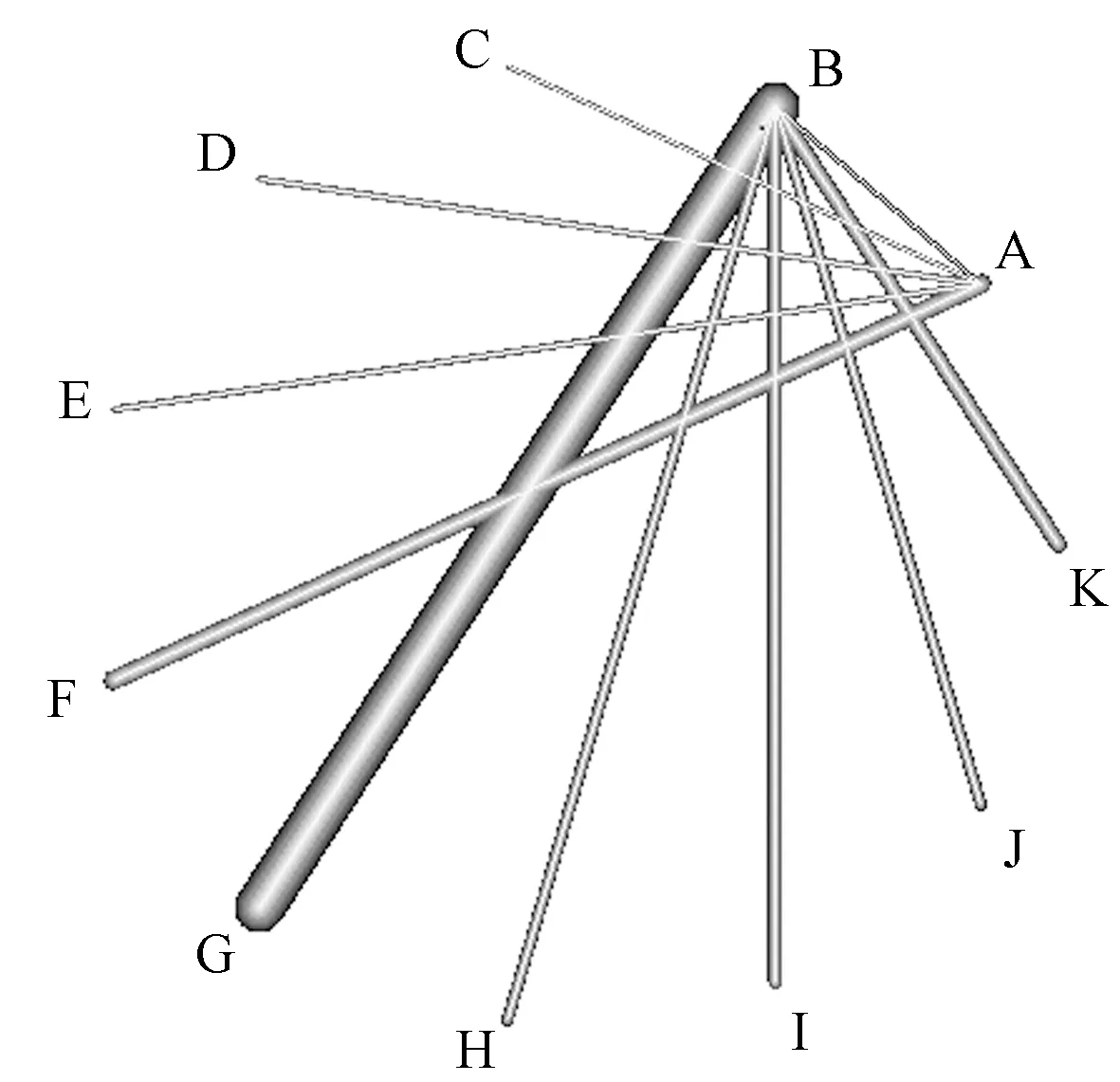

2.4.1 网状证据图 图2示,纳入的36项研究皆以临床总有效率作为结局指标,对照组以单纯针刺或电针治疗为参照,试验组以电针+艾灸、电针+隔物灸、电针+热敏灸、电针+温针灸、针刺+艾灸、针刺+隔物灸、针刺+雷火灸、针刺+热敏灸、针刺+温针灸等9种治疗方式。治疗有效性的网状证据图中点与点间连线说明,2种治疗措施间有直接比较关系,无连线表明研究间无直接的比较关系,可采用间接比较关系进行网状关联分析,可见针刺+艾灸、针刺+温针灸、电针+温针灸之间的连线较宽,表示对照组与以上各组的研究出现频率较多。

注:A.电针;B.针刺;C.电针+艾灸;D.电针+隔物灸;E.电针+热敏灸;F.电针+温针灸;G.针刺+艾灸;H.针刺+隔物灸;I.针刺+雷火灸;J.针刺+热敏灸;K.针刺+温针灸图2 总有效率网状证据图

2.4.2 不同治疗措施数据分析 表2示,采用R软件中Gemtc程序,通过相关指令调用基于贝叶斯MCMC法(马尔可夫链-蒙特卡罗)进行随机效应模型的数据结果分析,其运用4条链进行模拟分析,初始数值设置为2.5,细化迭代步长为10,调整迭代次数设置为400000次,前20000次用于退火,以此来消除初始值的影响,后以80000次用于抽样。在点分法模型下,P-Value数值皆大于0.05,说明临床总有效率非一致性模型差异无统计学意义,即一致性较好。因此在一致性模型条件下,PSRF(潜在尺度减少因子)参数值均接近于1,说明其收敛性好,因此在一致性模型下进行网状Meta分析结果显示,针刺+艾灸、针刺+温针灸、针刺+隔物灸、针刺+热敏灸、针刺+雷火灸与针刺之间总有效率差异有统计学意义,即相同的干预措施单纯针刺的直接比较结果有统计学意义,则可以通过网状Meta分析出针刺联合艾灸、温针灸、隔物灸、热敏灸、雷火灸之间的间接比较关系。通过网状临床疗效分析可以看出,OR95%差异有统计学意义;同样电针+温针灸、电针+艾灸、电针+隔物灸、电针+热敏灸对比电针之间临床总有效率差异有统计学意义,亦可获得电针联合温针灸、艾灸、隔物灸、热敏灸之间的间接比较关系,通过网状临床疗效分析表可以看出OR95%差异有统计学意义。

表2 临床疗效网状Meta分析

2.4.3 临床疗效排序结果 表3示,各种干预措施治疗周围性面瘫的总有效率进行优劣排序,得出11种不同的治疗手段排序结果:电针+热敏灸>针刺+雷火灸>针刺+温针灸>针刺+艾灸>针刺+隔物灸>针刺+热敏灸>针刺>电针+隔物灸>电针+温针灸>电针+艾灸>电针。排序结果可以看出,针灸结合治疗方式要明显优于单一治疗方式;在单一的治疗方式中,针刺治疗措施则优于电针。

表3 各治疗措施效果排序比较

3 讨论

周围性面瘫作为临床治疗较为棘手的疾病,不仅严重影响患者的日常工作及生活质量,同时也给患者带来较大的心理压力,长期久治不愈易使患者丧失治愈信心。目前西医针对此病证多以消炎、激素、营养神经注射等方法为主,对于重症患者会采取面神经手术进行干预,但抗病证过程中病情常迁延难愈或治标不治本,且针对早期患者采取的相关激素治疗后期则会出现严重的临床毒副作用。对比西医而言,针灸治疗方案则凸显出安全有效、方法简便、副作用小、复发率低等独特优势,亦被临床作为常规治疗手段之一。针刺与艾灸相结合的干预措施临床颇为复杂,如单纯针刺、电针、针刺加艾灸或隔物灸或雷火灸或热敏灸或温针灸,以及电针加艾灸或隔物灸或热敏灸或温针灸等,临床尚缺乏对各种针刺与艾灸相结合方式之间的疗效比较,仅限于两两疗效对比的传统Meta分析。目前随着临床循证医学方法的不断完善与发展,基于传统Meta分析发展而来的网状Meta分析,可对多个研究进行2个以上干预措施比较,并对单纯针刺与单纯电针相结合的各种艾灸方式来治疗周围性面瘫的临床疗效进行整体化与系统化的认知[49]。

本研究将11种干预措施治疗周围性面瘫的临床总有效率作为结局指标。研究结果显示,使用频次最多为针刺加艾灸,其次为电针加温针灸以及针刺加温针灸。临床总有效率比较得出,单纯针刺与单纯电针结合不同艾灸方式疗效显著,优于单纯针刺方法,差异有统计学意义。现代研究表明,针刺能够有效促进皮质功能重组,同时通过针灸穴位能有效激活与调节相关作用的脑区。目前经过诸多实验研究[50-52]也发现,针灸与小脑、默认模式网络相关脑区以及枕下回等皮质功能重组有着密切关联性,而针刺或是电针联合不同艾灸方式治疗周围性面瘫是否具有增效协同作用,还需进一步的临床研究加以验证分析。

本研究揭示了针刺或是电针结合不同艾灸方式治疗周围性面瘫具有较大的临床优势与潜力,但也存在着诸多缺陷,如临床文献缺乏真正的多中心、大样本随机对照试验文献;本身所纳入的文献质量偏低,如是否采用分配隐藏及盲法的描述尚缺失,多数文献亦未进行治疗后的随访及不良反应描述,使最终研究结果存在很大偏倚风险,而影响到最终结论的推广性与可靠性;多数文献尚未形成客观化或标准化疗效判定标准,进而亦会降低文献的认可度与信任度;各研究对治疗周围性面瘫所涉及的针刺时间、针刺疗程、针刺手法、针刺选穴以及辨证分型等诸多方面都具有较大差异,导致各研究数据结果的合并性差[53]。

因此,采取行之有效的举措来提高文献方法学质量则显得颇为重要。如纳入多中心、大样本量的RCT文献,进而获得高质量的临床证据进行分析;运用规范化的中医诊断辨证治疗方案及针灸临床实践规范指南;网状分析应严格按照CONSORT标准报告进行设计与实施,严格按照PICOS标准进行纳入。

综上所述,网状Meta分析最终排列出最佳的治疗措施次序,可以看出针灸联合治法比单一治法具有显著优势,但确切的结论日后仍需要高质量的临床研究进一步验证,同时建议结合临床具体情况及中医辨证论治予以合理的应用选择。