科学是有趣的

——记2020年“外国专家科学讲堂”

文/孙梦格 黄秭茜 图/车朋

(作者单位:北京中北明德测评技术研究院)

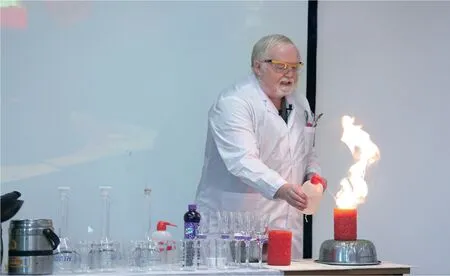

2020年8月23日,北京天文馆五楼的一间教室中传出孩子们的阵阵惊叹和欢笑。讲台上,一团彩色的烟雾散去,一个身穿白大褂,头戴护目镜,穿梭在形态不一的化学烧杯、量杯之间的身影清晰起来。这位摆弄着瓶瓶罐罐的化学试剂、像变魔术般展示着各种实验的人,就是来自北京化工大学的化学家戴伟教授。他的课充满了炫酷的实验演示和深入浅出的知识原理,为本年度的“外国专家科学讲堂”活动拉开了帷幕。

“外国专家科学讲堂”是今年全国科技活动周的一项重大示范活动,由科学技术部引进国外智力管理司、科学技术部国外人才研究中心主办,北京大米未来科技有限公司和中北明德测评技术研究院承办,以普及基本科学知识,激发科学兴趣为使命。今年8月24日至26日,“外国专家科学讲堂暨VIPKID外国专家科普公益课堂”在北京天文馆组织了6场科普讲座活动。在此期间,5位外国高水平专家为北京的中小学生作了6场科普讲座,讲座主题涵盖化学、物理、生物、工程等多个学科与领域。

有趣的化学反应

第一课主题为“化学反应是什么”,由北京化工大学特聘教授,北京化工大学科普实验中心主任,英国皇家化学会北京分会主席,中华人民共和国国际科学技术合作奖以及中国政府友谊奖获得者戴伟(David G. Evans)教授主讲。

通过戴伟教授在课堂上的实验展示,原本枯燥的化学方程式变得可见、可听、可感。他将浓缩的过氧化氢与肥皂水混合,再加上少量碘化钾,容器中瞬间就生成了大量绵密的蓝绿色泡沫,从瓶口喷涌而出。绵密的泡沫就像牙膏一样,而照泡沫巨大的体积来看,恐怕这管“牙膏”只有大象才能用了,“大象牙膏”实验也因此得名。

随后,戴伟教授拿起一个装有黄色液体的烧瓶摇晃了几下,瓶中的液体瞬间变成了红色;又摇晃了几下,液体又变成了绿色。仿佛这样还不过瘾,他又拿起一杯无色的液体,依次倒进桌上的一排装有无色液体的烧杯中,只见原本无色的液体变为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫……桌上瞬间出现了一道彩虹。通过演示,戴伟教授说明了化学变化的本质:将一种或多种材料转换为新的材料。

在课堂上,幽默的戴伟教授喜欢用类比和比喻的方式,深入浅出地讲解化学知识。在提到化学反应时,他说,就像有些同学早上闹钟一响就会起床,而有些同学则喜欢赖床一样,化学反应的发生速率也各不相同——有些反应发生得很快,而有些则需要一些时间。他还将化学反应中的催化剂称为“雷锋”,因为它们可以帮助反应更快更好地进行。比如,铁就是一种催化剂,它可以把空气中的氮气和氢气合成氨以后变成化肥,帮助农民伯伯生产更多的粮食。

化学反应无处不在,它对我们的生活至关重要。戴伟教授利用草酸酯和过氧化氢加入不同的荧光剂,在试管内进行化学反应。由于每个试管内的荧光剂不同,它们最终呈现出了缤纷的荧光色。这就是我们生活中常见的荧光棒的工作原理。当用海藻酸钠水溶液倒入氯化钙水溶液时,戴伟教授制作出了一根根“化学面条”——当使用食品级材料时,这个反应也可以用来制作软弹可口的“分子料理”;当应用到医学领域时,这个反应可以被用来制作高科技创可贴。

除了让人眼花缭乱的实验演示,戴伟教授还向同学们强调了作为科学家应该具备的严谨理性的工作态度。了解了化学反应的本质,我们就不用谈“化学”而色变。生活中的所有物质都是化学物质,我们也无时无刻不在进行着化学反应——呼吸就是把氧气转变为二氧化碳。所以,当我们在生活中遇到号称自己“绝不添加化学成分”的洗发水、护肤品时,我们就知道他们在骗人啦!

在课堂上,戴伟教授始终面带微笑,他一边用流利的中文进行着讲解,双手一刻不停地进行着熟练精准的操作。大胆探索的好奇、严谨求证的态度和一丝不苟的精神贯穿在课堂的始终。空气中飘荡的除了实验产生的火焰、气泡、烟雾,更多的是孩子们啧啧的惊叹、开心的欢笑和意犹未尽的“再来一次!”。孩子们真正感受到,化学就在我们的生活中,探索化学魅力的机会就在我们身边。

课堂上,戴伟教授将酒精喷洒在蜡烛上,形成了高蹿的火苗

细微处的技术

25日上午的课程主题为“从晶体管的发明到纳米技术的兴起”,由中国科学院微电子研究所研究员亨利·H. 阿达姆松(Henry H.Radamson)教授主讲。

纳米技术属于小尺寸的科学,在近几十年中取得了飞速的发展。据阿达姆松教授介绍,纳米是一个长度单位。1纳米比单个细菌的长度还要小很多,大约是人类一根头发丝的万分之一!所以,人的肉眼根本无法观察到一纳米的长度。然而,小小的纳米却有了不起的应用。

从生活场景出发,阿达姆松教授告诉大家,纳米技术与我们的生活息息相关,并且能够极大地提升和改善我们的生活质量。比如,用纳米技术制作的衣服和鞋子,可以有效地防水。对于爱美的人来说,纳米材料还可以用来制作防晒和防皱面霜。我们每天接触到的电脑、手机等智能设备的显示屏也离不开纳米技术。

阿达姆松教授还向大家介绍了纳米科技的应用前景。比如,在医疗领域,我们可以运用纳米技术制造机器人,有针对性地治疗各种身体疾病,纳米颗粒在不远的未来甚至可以攻克癌症。纳米芯片可能带来学习的革命,植入一个小小的芯片就能学会一门语言也许不再是科幻片里的幻想。

课程的尾声,教授也鼓励大家在今后继续关注物理、材料等与纳米科技息息相关的领域。他说,今天在课堂上的同学们是未来国家科技的栋梁之材,他欢迎大家未来进入中科院跟他一起学习、工作。他还提到,虽然他和大家肤色、种族不同,但都拥有共同的愿景,那就是一起用科技的力量创造人类更美好的未来,这也是他从事科普教育的初心和意义。

培育良好的科学精神

好奇心和求知欲是科学探索的起点,但追求科学的道路上,同样必不可少的是严谨、理性的求知方法与学习态度。25日下午的课程“科学,我们如何知道自己所知道的”由药物研发领域专家、长风药业股份有限公司首席技术官博江盟(Jean-Marc Bovet)博士主讲。他没有局限于某个特定的领域,而是旁征博引、深入浅出地系统介绍了科学研究的理念和科学家所应该具备的素养。

课程伊始,博江盟博士就通过人类的五感——视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉来说明人类认识世界的直接方式。同时,他也用错觉图、盲人摸象等例子说明了人类的大脑和认知的局限性。他提到了著名的柏拉图“洞穴寓言”,并以此来向同学们说明我们也许永远也不能真的理解现实世界,而总是距离它一步之遥。这种保持谦逊、永不停止探索的精神也是科学家所必须具备的。

在谈论到科学和技术的关系时,博江盟博士指出,科学是通过发现自然现象获得知识,而技术则是将知识付诸实践来创造事物。为了更直观地帮助同学们意识到两者的不同和各自的意义,他邀请同学们积极参加折纸飞机游戏。当各种各样的飞机伴随着“三、二、一”的倒数飞向讲台时,晦涩深奥的知识和理论立刻就变得生动活泼起来。

8月24—26日全国科技活动周期间,北京天文馆举办“外国专家科学讲堂”。图片依次为戴伟(David G. Evans,英国)、亨利·H. 阿达姆松 (Henry H.Radamson,瑞典)、博江盟 (Jean-Marc Bovet,瑞士)、萨拉·普拉托(Sara Platto,意大利)、罗杰威(Paolo Vincenzo Genovese,意大利)

博江盟博士还提出了好奇心和求知欲的重要性。他用为火星探测器命名的克拉拉·马的例子向同学们说明,好奇心是在每个人心中燃烧的永恒火焰。它是一种强大的力量,是驱使我们在日常生活中前进的热情。我们正是好奇心驱动下才能成为科学家。相信今天的课程也会在同学们心里种下科学求知和严谨探索的种子。

养成良好的学习和生活习惯也至关重要。博江盟博士向同学们介绍了“积极主动”“有目标有计划”“做事分主次”“从双赢角度考虑问题”“理解别人”“协同合作”和“寻求健康和平衡”七个习惯,并希望大家能吸收这些好习惯,高效地学习,积极地生活。

认识聪明的海豚

可爱的动物是孩子们最好的朋友,而有关动物朋友们的科普课也受到了同学们热情的欢迎。26日上午的课程由来自汉江大学生命科学学院的意大利籍专家,专门研究动物行为学、动物福利学和兽医学的萨拉(Sara Platto)博士主讲。她的课“闻声识海豚”就是关于我们身边熟悉又陌生的一类动物朋友——海洋馆里的明星、经常被称为“世界上最聪明的动物”的海豚。

萨拉博士从五岁起就立志成为一名兽医,童年时她会照顾和陪伴外婆家的宠物猫和宠物狗,并希望长大后能到全世界旅行,救助可爱的动物。她说尽管当时她的家长并不理解,她依旧坚持着自己对动物的研究兴趣,最终靠自己的努力和坚持实现了梦想。她鼓励同学们,在追梦的过程中,无论遇到什么困难都要依旧坚持自己。

萨拉博士从事海豚研究的初心是希望理解动物,并与它们进行交流,从而更好地帮助和保护它们。所以课程也聚焦“海豚的交流方式和它们的智力”这个主题。她的一段鲸类和海豚在大海中遨游的视频引起了同学们强烈的兴趣,孩子们都很好奇——海豚如何“听”和“看”?海豚像人类一样聪明吗?

萨拉博士解释道,海豚和人类的社会组织形态非常接近,既有像家庭一样的社交小团体,又有个体的身份意识。并且,海豚有很多人类所不具备的“本领”。比如,它们的头部有许多独特的组织和结构,能够帮助它们在深邃黑暗的海底“听”到来自四面八方的声音。同时,海豚的听力范围比人类广泛很多,所以,它们可以“听”到人类听不到的声音。海豚“看”世界的方式也和人类不同。它们不像人类一样使用视力,而是通过回声定位系统,准确地在大脑中形成“全息图像”。

在“说话”的方式上,海豚会发出独特的“哨音”和“和声”,每一只海豚还有专属于自己的独特“哨音”。在课堂上,萨拉博士惟妙惟肖地模仿了这些声音,并鼓励孩子们也一起尝试。这些独特的声音使海豚能够像人类一样带着自己独特的身份生活在群体中。并且,海豚的集体感和归属感非常强烈。它们认为,每个个体都是集体不可缺少的部分,当一只海豚因为身体不适而被冲到岸边时,它身体健康的朋友们也会自愿来到岸边陪伴着它。

萨拉教授告诉孩子们,海豚和我们人类无论是从身体构造还是智力结构上都截然不同。但是,它们同样也是大自然创造的智慧而神奇的生物。人类千万不能被自己的傲慢所局限,并因此认为自己才是世界的主宰。我们应该记住的是,人类和动物朋友一样都是平等的。物种之间的智力没有高低之分,只是感官系统能够适应的环境不同而已。我们的世界,也正是因为有了这种多样性才变得更加复杂和美丽。同学们在萨拉博士的引导下,纷纷表示今后会善待大自然所创造的每一个生命。

学习自然 尊重自然

有关自然的科普讨论延伸到了26日下午科普课堂的最后一堂课。来自意大利的建筑学专家、天津大学建筑学院博士生导师、天津大学仿生建筑与规划研究中心主任罗杰威(Paolo Vincenzo Genovese)教授就从大自然的奇迹谈到了建筑空间与技术的仿生方法,他生动地讲解了“建筑空间与技术的仿生方法:从大自然的奇迹到技术的奇迹”这一主题。

罗杰威教授用一段视频开启了课程。在视频中,自然界中的植物和动物千姿百态地展示着自己的风姿。罗杰威教授说,从大自然的启示中,人类不断进行着学习,由此而建立的一门学科就是仿生学。仿生学是模仿生物的特殊本领的一门科学。它通过了解生物的结构和功能原理,来研究并创造适用于人类的新的设备、工具和技术。

通过观察和学习自然中的结构,科学家和工程师就可以建造出综合了美感与性能的建筑物。比如,生活中常见的肥皂泡结构其实有着精确的几何规则,它的表面遵循着最小面原理,运用它我们可以高效地建造桥梁等承压结构。

课堂上,罗杰威教授还向大家介绍了神奇的斐波那契数列。斐波那契数列由0和1开始,之后的数就由之前的两数相加而得,比如:0,1,1,2,3,5,8,13,21……令人惊奇的是,斐波那契数列中仿佛隐藏着大自然的密码——我们在植物的叶片生长、贝壳的纹理、人体的身体比例,甚至庞大的宇宙星系中,都能发现这一数列揭示的规律。利用数列的规律所绘制的绘画、编写的音乐以及建造的建筑,也都成了美与和谐的象征。因此,我们会把符合斐波那契数列规律的比例称为“黄金分割比例”。

人类建筑史上的许多瑰宝都得益于仿生。罗杰威教授介绍说,位于巴塞罗那的圣家堂就运用了“悬链线”的反向结构。顾名思义,当一段柔软的链条被悬挂起来的时候形成的曲线就是悬链线,像森林中悬垂的藤蔓、垂着露水的蜘蛛网等等。建筑大师高迪创造性地将悬链线反转,并大量运用在圣家堂的建筑结构中,这种结构在光线的衬托下,极富奇幻色彩,完美展现了圣家堂的艺术成就。

罗杰威教授在课程的最后提醒大家,仿生学背后的理念是敬畏自然,因为大自然永远遵循解决问题的最好办法。我们应该意识到,目前我们身处的世界非常美丽,人类应该爱护自然,减少污染和浪费,与自然和谐相处。教授随后拿出了他准备好的地球模型送给在场的同学们,爱护共同家园的使命也借助着科普课堂的平台在科学家和未来的地球主人翁之间传递。

短短三天,“外国专家科学讲堂”为同学们搭建了一个求知的乐园,制作了一桌科普的盛宴。外国专家以精心的编排与生动的讲授,使小观众们感受到了科学的魅力可以串联古今中外,它的影响也无处不在。每堂课结束后,同学们都争先恐后地与专家教授们合影留念,笑容洋溢在脸上,科学求知的种子也深深地埋进了他们的心里。