不确定的“真相”:争议性新闻事件中的“事实争议”研究

褚金勇 韩雪迪

【内容摘要】本文选取了较有代表性的争议性新闻事件,分析其引发讨论的进程中体现出的舆论生态以及存在的问题,认为在对争议性新闻事件的真相寻求过程中构建良性引导机制将对寻求真相产生较大帮助。

【关键词】事实;真相;新闻反转;媒介素养

一、概念辨析:争议性新闻事件中的“事实”与“真相”

置身转型期的社会,每天有数以千万计被媒体报道的新闻事件发生,其中部分新闻事件显示出转型社会所特有的价值分歧与事实争议,很容易由个体事件上升为公共议题,从而成为全民关注的争议性新闻事件。相比于普通新闻事件,对争议性新闻事件的分析需要首先明确其中的一系列相关概念。

(一)新闻“争议”的认知与类型

1.新闻事件中的公共争议

《现代汉语词典》中的“争”意为力求获得、互不相让,“议”则有“意见、言论”的含义。“争议”被释为“争论”,指“尚未达到统一结论”。1956年,外国学者加利提出属于本质上争议的概念需满足评价性、内在复杂性、多重描述性、开放性等七个条件。①这些条件也可以用来评价一个新闻事件是否具有争议性。从评价性来看,此类新闻涉及的事件一定具有某种有价值的吸引点,从而得到受众关注,而这个吸引点则是一个矛盾的存在,它使得受众可以对其内容进行不同角度的解读,开放性则因事件争议点的变换将事件的影响力扩大。

此类新闻事件之所以引起争议,往往是因为牵涉到转型时期的公共议题,诸如城乡关系、医疗改革、教育改革、环境保护、农民工权益等都因为牵涉到最广大人民的切身利益,而备受公众关心和媒体关注。有学者认为争议乃是社会冲突的表现形式,所谓争议是某个议题或某个事件在共识或妥协达成之前,持有不同意见的行动者之间经由话语而呈现的竞争或对抗的态势。②可以说争议性新闻事件是一个矛盾不断变化的过程,其间各方话语力量的介入使得矛盾不断升级或转化,呈螺旋式上升态势并不断扩大影响力,最终成为社会性公共事件。

2.新闻事件中的争议类型

在新闻事件中,争议可以分为几类:知识争议、观念争议、习俗争议、事实争议等。知识争议是由于知识本身的不确定性导致的争议,例如转基因食品安全问题牵涉到专业的知识,但此领域的专家也存在着争议;观念争议是由于价值观念的差异导致的争议,例如大学生张华为救老人而死引发的生命价值讨论;习俗争议指的是因为地域习俗差异导致的争议,例如社交媒体引爆的食用豆腐脑时加糖还是加盐的问题;事实争议是由于对事实的认知判断存在差异导致的争议,例如彭宇案,彭宇到底有没有撞到老人,当事人各执一词,因而长时间处于争议之中。本文专门针对争议性新闻事件中的“事实争议”展开论述。

(二)新闻“真相”的认知与建构

1.事实与真相的辩证关系

根据《现代汉语词典》的解释,“事实”是“事情的实际情况;实有的事情”。《国语辞典》中对事实的解释为“事情的真实情形”。从定义来看,事实具有的一个最基本特点是不以人的意志为转移的客观存在,放在新闻事件中,即我们所了解到的已经发生的真实情况。

《国语辞典》对“真相”的解释为“事物的原本面目,或真实的情况和经过”。二者都强调真实,可以说真相同事实一样都是不容篡改的。但二者往往又有很大区别,事实可能仅反映事件的一个方面,真相是事件的更全面呈现,是事件的最本质内涵。

虽然传统的新闻定义在对报道对象的界定方面分歧较大,但新闻的“事实”属性却获得新闻界的广泛认可。然而,在后现代文化的语境下,“事实”本身就是一个捉摸不定的实在。③这给真相的建构带来一定阻碍,真相一定建立在事实的基础之上,所以更需要拨开“罗生门”式的事实迷雾寻求真相。

2.事实与争议的新闻呈现

大多数事实是沉默的,对它们本身而言,它们没有任何含义,是我们赋予了它含义,由于时代与个人的不同,含义也千变万化。争议性议题的传播往往意味着不同观点和立场的表达。在记者与媒体的牵引下,围绕议题呈现的各种竞争性解释(rival explanations)形成了一个“竞争性场域”。④同样的事实可以作出完全相反的解释,正是由于受众对于新闻事实争议点的不同理解,使得在事件盖棺定论前,每个人都有对于事件真相的建构。在争议性议题传播中,媒体由争议的记录者和呈现者转变为对话的组织者和多元意见的提供者。⑤

另外,由于“新闻框架”的存在,决定了报道者在报道和呈现同一“事实”时,不可能没有偏差。⑥不同媒體选择不同诠释框架解释同一事实时,倾向于选择全知叙事视角下的“合理想象”,在惯用框架下基于已获取的新闻事实添加新的内容,但在后续传播中所添加的信息在特定的表达方式下极易被当作事实获取;另有媒体为了迎合所选择框架的刻板印象,直接捏造信息发布,这都会造成受众所建构的真相的不断模糊甚至完全背离,使真相越发不确定。

二、真相的模糊:新闻标签化下的“事实”争议

不同于以往的媒体主导,越来越多的争议性新闻事件开始由有影响力的意见领袖乃至公民引爆。这些争议性事件蕴含的某些痛点首先被受众捕捉,事件曝光之后的媒体报道也必定有意将这些痛点抛出以吸引受众。通过对争议性新闻事件分类,并选取较典型案例带入分析,可以发现事件曝光初期事实释出不全面,事件真相让位于情绪以致被带节奏的现象普遍存在。

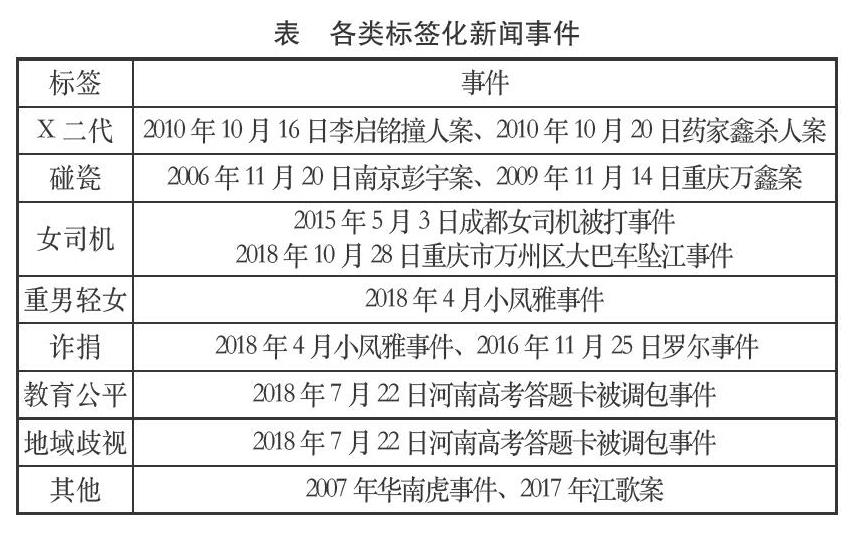

(一)眼球新闻时代的叙事标签化

在被广泛接受的新闻标准中,速度、快捷等要素都被列为其中之一。在网媒成为人们信息主要来源的今天,新闻的时效性更是被提到一个很高的位置。一定程度上来说,只有抢在其他媒体发布前将消息发出,才有机会最大程度吸引受众注意并获得持续关注,而标签化是快速吸引受众的方法。话语标签化的传播优势是话语简洁、具有高度的概括性、意涵丰富、印象深刻、易于被记忆和传播,标签话语更为重要的特征和功能是代表和折射了一种价值评价。⑦下表列举了新闻标签化的几个案例。

(二)标签化叙事下的新闻失实

自诞生之初,新闻就是为了满足人们的信息需求,包括各种各样的心理需求。作为“新近发生的事实的报道”,真实性与时新性一直是新闻的灵魂。因为事件真相的模糊性而备受关注的争议性新闻事件,恰是因为其事实的不确定性而激发了人们的兴趣,这种不确定性要求公众尽可能快地得到信息。但标签化的新闻叙事很多时候会妨碍新闻事实的呈现。

我们在看到对相关事件所帖标签时会对该事件产生第一印象,将该事件归类在自己的认知框架中的某部分。其实,绝大多数事实、征兆或信息是中立或没有倾向性的:它们获得某种含义是因为人们愿意赋予它们这些含义。⑧但新闻报道通過对新闻人物的选择性揭示,将人物形象符号化,向公众提示其早已设定好的意义。⑨起初,“富二代”“官二代”等标签可能只是一种身份表达,但随着相关案件的报道,人们将“纨绔子弟”“不务正业”“嚣张跋扈”等判断加至其上,标签的负面化倾向越发严重。

新闻的首次发布往往都含有较易引发公众关注讨论的事件冲突点,即突出标签的同时强化事件中的另一方的弱势形象。例如2006年彭宇案中的青壮年与老太太、2010年药家鑫案件中的富二代与农村妇女等,种种对立方的信息点释放与强弱对立形象的建构,更直接反映出一些新闻报道的背后眼球经济的逻辑,成为加剧各类标签负面化的有力推手。

信息的标签化虽然能大大降低我们的信息成本,但也使得受众在了解事实时带有成见,标签印象容易强化却不容易逆转。带有引导性的新闻报道在受众认知阶段就已经产生影响,受众的刻板印象被激活后对事件给予注意力,关于标签的负面感受越强烈,受众的情绪就越容易积累爆发,后续如果有违背标签特点的事实出现,公众也很可能视而不见,任真相沦为情绪的附庸。

三、舆论的反转:新闻事实不确定中的舆情效应

争议性新闻事件一经受众广泛关注,就会引发一定的舆论热潮。随着新闻事件事实的不断释出,一些争议性新闻事件发展为反转新闻,并进一步引起舆论两极乃至多极化。

(一)新闻反转引发舆论反转

1.新闻反转的弊大于利

反转新闻概念进入公众视野的同时,研究者对于反转新闻的定义有很大差别。王立、杨丽萍将新闻反转定义为本质是新闻失实的新闻现象,并认为反转新闻中所报道的新闻事件不同于假新闻,反转的多是新闻报道的内容与舆论方向。⑩牛静认为反转新闻是指同一新闻事件的后续报道与初始报道发生事实上的偏离,且后续报道对初始报道进行事实补充、更正的过程,并不认为反转新闻是新闻失实的报道。

一方面,我们可以将新闻反转视为新闻传播过程中的纠错过程。如2018年10月28日重庆市万州区的交通事故中,随着当日重庆公安发布现场视频与调查结果,证实事故系大巴车司机与乘客发生冲突继而造成惨案,女司机邝某系正常行驶。2018年的答题卡调包事件,河南省教育厅一天后就发布调查通知,两天后就公布了调查结果,显示答题卡不存在被掉包现象。在最新消息披露后,各媒体开始集中发布信息纠正之前的报道。

但同时,我们应看到反转新闻导致的舆论两极乃至多极化现象。一些媒体对信息不加核实,秉持“快就是好”的原则,将一些捕风捉影的消息当作事实发布。或者一些媒体存在侥幸心理,认为不管信源是否可信,先报道再说,后续信息慢慢补充,之后造成新闻反转。争议性议题一般都是开放性问题,不简单地属于“好与坏”“善与恶”的二元道德与价值观评判范畴,也不是赞成与反对之简单的两极所能解释与承载的。每一次类似的两极对立的新闻反转都可能冲击媒体乃至政府部门的公信力,伤害事件当事人,这些负面影响足以将新闻反转过程可能体现的新闻真实抹杀。

2.公众舆论的不稳定性

随着新闻内容的不断反转,公众舆论开始随之转变。2016年罗尔事件中,公众先是表达自己对罗尔的同情并为其转发捐款信息,后在骗捐等信息爆出后随即转向对罗尔的声讨。2015年成都女司机被打事件中,公众起初气愤于打人男子的暴力,但在被打者的违规行驶视频爆出后,又转向称其“活该被打”。2018年重庆市万州区公交车坠江案中,公众首先对小轿车女司机邝某攻击谩骂,要求其为事件负责,但当天下午万州区公安局在警情通报中证实小轿车为正常行驶,大巴车为责任人之后,公众舆论开始对邝某表现出同情,攻击对象转为网友和一众媒体。2018年小凤雅事件中,随着警方调查显示王家并不存在虐童行为,王家共筹集到3万多元善款而非15万元且全作为小凤雅的治疗及生活费用,凤雅弟弟的唇腭裂治疗费用则全部由嫣然天使基金承担,另外帮助王家的志愿者的说法多有不实且做法有待商榷,之后,舆论的谴责对象转变为首先报道事件的各媒体以及前期主导舆论的“大V”。2018年的高考答题卡被调包风波,舆论在其中一名考生放弃笔迹鉴定、承认答题卡无误之后转变风向,越来越多网友怀疑考生在撒谎。

以上种种都显示出争议性新闻事件中公众舆论的摇摆与脆弱。争议性事件爆发之初,公众集中于事件的负面标签并批评相关人员,但在不同事实公布后,公众舆论往往迅速转向。

(二)事实更新后的舆论失焦

“失焦”原是摄影术语,新闻传播学者把“失焦”这个概念应用到舆论学中。舆论失焦是指由于网络发展,公众知情权、话语权提升,事件中舆论难以被一方主导,使得舆情演变的主体脉络多极化发展,以至逐渐偏离事件的中心议题。

新闻反转发生后,除了事件中相关人员外,对事件有疑问的受众,会对事件相关人员及其关系人群提出异议,再由媒体介入进行调查。2016年罗尔事件中,在罗尔的房产信息等爆出后,公众也开始对参与事件的深圳小铜人公司提出质疑,并开始深扒该公司与罗尔的关系。2018年小凤雅事件、重庆万州区大巴坠江事件等,不断的信息补充导致公众的注意力分散,不同受众往往聚焦于事件中的某一点,缺乏对事件的全面理解。舆论持续发酵造成舆论失焦后,还极有可能从舆论监督演变成公众脱离真相的不满情绪的发泄,转化为一种互联网上的自我狂欢,不仅对原本事件的解决不利,还会污染互联网环境。

四、真相的守护:引导构建良性机制寻求真相

我们每个人都在建构内容对自己的意义,这个意义终将影响我们的所思所为。但如果所有的意义建构过程都有良性引导机制参与,对于争议性新闻事件的理解就可以从真实真相建构出发而非情绪化发泄。

(一)权威媒体应掌握准确性与主动性

无论何时,真实性原则都是媒体新闻报道的底线,对于新闻事件,特别是存在事实争议的新闻事件,记者应在调查基础上报道事件细节事实。新闻媒介信息发布的即时性使很多信源不明的消息迅速流传于网络,在一定程度上确实给权威媒体事实核查以压力,但真假难辨的信息的迅速传播也加快了虚假信息失效的过程。谣言上一秒出现,下一秒就有可能被辟谣,上一秒被报道的内容,下一秒可能就会被推翻。越是这种情况,權威媒体越要及时发声。“注意力是一种零和现象,注意了一件事,另外的事情就会失去注意。”因此,争议性事件报道中如何设置“元问题”,对聚焦公众的注意力, 理性引导公众的认知是非常关键的。只有对一些可能引发舆论风暴的事件及时表明态度,才有机会阻断恶性谣言的传播,将舆论焦点锁定在问题核心,避免公众进入情绪发泄的怪圈。

另外,信息处理理论认为,与其重新训练人们去适应写得很糟糕的新闻故事,不如重写新闻故事让更多人不出错地理解他们来得更有效。每个新闻故事都应该是在现有事实的基础上对事件的客观完整表述,而非一堆碎片的打包。媒体引入专家观点虽意在作为客观性的辅助,但在报道事件时对专家意见仅报道内容,却不能及时作出合理解释来帮助受众理解,那么专家观点和事实叙述很可能就是脱节的。特别是对于一些专家话语,如果对这些话语所指向的对象缺乏亲身的经历,那么怀疑的大门就很容易打开,这反倒激发了舆论情绪。须知通常争议性议题的事实相对清晰简单,而对事实的解读与认知则是复杂且多元的。由于知识背景和关注点等诸多不同,记者代表的媒介话语和专家所用的专家话语间也可能存在冲突,因此应加大专业型记者的培养。如果报道事件的记者有相关的学术背景,对与专家的良好沟通和专家话语的转换会有一定帮助,解释性新闻叙事的方法也会对公众理解专家话语有所帮助。

(二)公众应培养独立思考能力

媒体素养的倡导者强调,仅仅做一个积极的受众是不够的,受众的积极行为必须建立在充足的信息和批判性反思的基础上。如果我们要依赖媒体来理解社会,我们就需要对此过程增加自己的控制。在大众话语日渐崛起的当下,大众话语的突围与反击,改变了在过往争议性事件和议题传播中,大众话语常常被边缘化的话语表达与参与境地。这更要求公众提高对各类信息的甄别能力,理性思考与发声。

一般来说,知识和生活经验丰富的受众更不易受谣言的干扰。但经验的效应并非仅仅对谣言起反作用。可以看到,公众往往易走向两个极端,一个是对传言来者不拒,过于轻信;一种是对传言全盘否定,拒之千里,两种表现都是受众缺乏媒介素养的结果。

据《人民日报》报道,某中央媒体新闻客户端为了避免因报道不实而导致新闻反转,在实践中总结出了一套规范。这些规范对于我们日常接触信息的过滤筛选也很有帮助。例如识别所接收信息的行文风格,当一些极具煽动性的字眼出现时就应引起我们注意。另外,现实生活中的规则意识也应适用于网络,公众的一言一行在网络上也会受到监督,自我约束力在网络空间更加重要。

(三)相关部门应正确对待舆情

从争议性新闻事件的动态发展过程中,我们可以看到,一些相关部门对于网络意见采取删帖、限流等措施,这反映出有关部门对舆情发展的不确定性不能积极应对。在公众可以通过媒体自由发布信息的当下,这种做法易引起舆情反弹。

社会结构分化和社会分层带来利益分化、认同分化与不公平感,而由不公平感引发的相对剥夺感等常常引发社会争议和冲突,进而产生一系列关于社会发展与秩序、社会和谐等问题。无论包裹何种外衣,所有争议性新闻事件的本质诉求点都是对某种特权的反抗,公众反对一切形式的特权主义,并且对所有新闻事件持本能性怀疑态度。公众质疑并不可怕,相反还可能成为社会沟通与进步的促进因素,关键在于相关部门是否有调节与回应的机制和渠道。面对质疑,相关部门应与媒体合作,公开透明、迅速及时地发布事件真相信息。

五、结语

一些新闻事件中的事件事实因为事件各方视角、认知框架、话语解读与阐释等的差异,而在各媒体的“争议场域”中得到愈多关注,并不断呈现一般新闻事件所不具备的舆论发展特点,这便形成了普遍意义上的争议性新闻事件。这些事件以话语争议的方式呈现,而各类话语在“争议场域”中的交锋本质上是不同权力的角力过程,所以公众对此类事件的参与表达热情与话语狂欢本质上是对其中反映的各类社会问题背后可能存在的特权现象的反抗。在媒体急于求成式的抢热点、公众过多的情绪化表达和权威的话语缺失与滞后的共同作用下,原本客观的事实变形并扭曲真相,简单的二元对立思考模式使得社会可能割裂。争议性新闻事件不能成为“零和游戏”的追逐,也不应发展为一盘散沙式的闹剧。在对真相的挖掘过程中,各方应秉持平等对话的心态,理性沟通而非情绪发泄,才能有效触及并调适事件背后所隐含的社会深层次矛盾。

注释:

①〔美〕戴维·科利尔、费尔南多·丹尼尔·伊达尔戈、安德里·奥利维亚·玛休斯努:《本质上争议的概念:争论及应用》,陈金英编译,《比较政治学前沿》2014年第1期。

②④⑤⑦⑨陈刚:《共识的焦虑:争议性议题传播的话语变迁与冲突性知识生产》,人民出版社2017年版,第2页、第46页、第260页、第133页、第132页、第262页、第280页、第160页、第18页。

③⑥王君超:《谁动了“新闻”的定义?》,《中国报业》2014年第7期。

⑧〔法〕让—埃诺尔·卡普费雷:《谣言:世界最古老的传媒》,郑若麟译,上海人民出版社2008年版,第24页,第82页。

⑩王立、杨丽萍:《新媒体环境下的新闻报道反转现象——从人民网所评2015年十大反转新闻说起》,《新闻世界》2016年第10期。

牛静、刘丹:《对反转新闻的再思考》,《东南传播》2018年第2期。

严利华、陈捷琪:《突发事件中的舆论失焦现象及其启示》,《决策与信息》2016年第8期。

左璐瑶:《论新媒体环境下公众对案件的舆论监督——以“李心草事件”为例》,《新闻研究导刊》2019年第20期。

〔美〕斯坦利·巴兰、丹尼斯·戴维斯:《大众传播理论:基础、争鸣与未来》(第五版),曹书乐译,清华大学出版社2014年版,第258页、第271页、第283页。

胡泳:《我们时代的知识生产》,《读书》2003年第10期。

罗以澄、陈刚:《论新闻媒体对争议性事件的报道框架——以“华南虎照片”事件为研究对象》,《当代传播》2008年第4期。

曹默:《新闻反转的发展趋势、特征及防治——以2016年新闻反转案例为例》,《声屏世界》2017年第9期。