抗战时期山西沦陷区鸦片政策及禁烟实质

梁金平

(山西财经大学 马克思主义学院,山西 太原 030006)

鸦片侵略紧随日本野蛮的军事行动。1939年11月26日,同为轴心国的意大利《晚邮报》以《中国的冲击》为题发表评论,指出:“对于目前的事态,只谴责日本商人是不够的,应由日本政府及国民承担全部责任。在过去50年里,凡日本征服之处,无不伴随着毒品而来。”[1]27-28尤其在卢沟桥事变后,日本政府参与这场毒品战的程度已经走到了视毒品侵略中国为国策的地步,毒品侵华“这种坏事和罪行已被日本奉为日中战争中的国策,明火执仗地干了起来”[2]97。日本作为国际禁毒公约的签字国之一,却对中国发动了一场“真正意义上的鸦片战争”[3]126。

抗战时期日伪统治下的山西全省共辖105县,建立伪政权和被日军控制的地域最多时达56县,约合占全省总面积63%。在行政区划上,日伪当时虽把晋北13县分裂而治,将其划入伪蒙疆政权,但无论在地理还是文化上晋北与山西其他区域浑然一体,不可分割,故本文所指的“山西沦陷区”包括日伪行政区划伪雁门道、伪冀宁道、伪河东道、伪上党道(1937年12月隶属于伪“中华民国”临时政府,1940年改称“华北政务委员会”)及隶属于伪蒙疆政权的晋北13县地区(1937年10月建立伪晋北自治政府,1939年隶属于伪蒙疆政权)。1935年山西省作为禁种罂粟的省份之一,于第二年实现了禁种任务。然而,随着1937年10月伪晋北自治政府建立,大同等13县最先成了日本在山西的罂粟种植基地。由于日本侵略者刻意隐瞒,并销毁了大量档案资料,所以史学界对于抗战时期日本对中国的鸦片侵略,对于日本在中国实施的毒化政策的研究起步较晚,大致在20世纪80年代才引起重视,并取得了一定成就(1)主要成就有:一是资料集。日文资料集:江口圭一,编.资料:日中战争期阿片政策——蒙疆政权资料を中心に[M].东京:岩波书店,1985.资料大致反映从1937年到1942年蒙疆地区的鸦片政策制订与实施情况,是抗战时期日本鸦片侵华政策极其重要的原始文件。这一资料集的保存者是曾经担任蒙疆政权经济部次长的沼野英不二,可信度极高。冈田芳政,等编.続:现代史资料(12)鸦片问题[M].东京:美铃书店,1986.资料披露了日本战时在中国从事鸦片活动——譬如兴亚院有关确保大东亚共荣圈各地区鸦片政策、向中国计划供给鸦片数量、有关华北鸦片麻药对策、日本外务省有关鸦片往来电报及文件等重要的档案文献。中文资料集有各省政协及各县政协编的文史资料:《文史精华》编辑部.近代中国烟毒写真[M].石家庄:河北人民出版社,1997;马模贞,主编.中国禁毒史资料[M].天津:天津人民出版社,1998.二是著作及文章。日本学者江口圭一、韩国学者朴疆,以及中国大陆学者王金香、魏宏运、蒋秋明、曹大臣、朱庆葆、苏智良、王宏斌、韩华等以及台北学者李恩涵对日本毒化政策进行了较为深入的研究。。学界对山西沦陷区鸦片侵略的研究就更为少见,除少数文章专门论述外,仅散见于一些资料集、抗战研究著作、口述资料等(2)关于山西沦陷区毒化研究编著主要有:郭裕怀.山西社会大观[M].上海:上海书店出版社,2000;张成德,孙丽萍.山西抗战口述史[M].太原:山西人民出版社,2005;中共山西省委党史办公室.抗日战争时期山西人口伤亡和财产损失课题调研成果:14卷[M].太原:山西人民出版社,2010.论文主要有:岳谦厚,乔傲龙.抗战时期日军对山西的毒化侵略[J].抗日战争研究,2012(1);李德平.近代毒品在山西的肆虐——以太谷县为例[D].山西大学硕士学位论文(2010);《山西文史资料》编辑部.山西文史资料全编:第九卷.其中收录了一篇日本学者内田知行整理编写,刘春芳译,孙凤翔审校的文章《山西省日军侵占区的鸦片管理政策》,较为清楚地梳理了山西沦陷区1940-1945年鸦片管理政策。。

有关日本对山西沦陷区的鸦片政策资料极少,本文核心资料即山西省图书馆藏《山西抗战档案资料(92盒缩微胶卷)》第87—89盒有关鸦片的部分资料和日本冈部部队本部战时调查资料“蒙调资特第十四号 蒙疆二於ケル阿片事情”。《山西抗战档案资料》缩微胶卷第87—89盒主要收藏了1939至1943年间日伪山西禁烟机构之间的往来文件,文件内容不仅可以丰富日本鸦片侵华史料,而且可以较为客观地还原历史场景,“让历史说话,用史实发言”。由日本亚细亚资料中心收藏的“蒙调资特第十四号 蒙疆二於ケル阿片事情”,是1940年3月由冈部部队本部在中国伪蒙疆地区完成的调查资料,涉及日本以山西查收的鸦片扶植伪政权的内容,包括相关文件、协议、收据等原始档案资料。本文即在梳理前人相关研究成果基础上,以这两份资料为核心,对山西沦陷区鸦片政策、禁烟机构功能进行分析,从而揭示其禁烟实质。

一、日伪当局鸦片政策:统制鸦片经济

日伪当局在山西沦陷区统治之初建立禁烟机构,表面上为了掩人耳目,毕竟日本是国际禁烟禁毒公约的签字国之一。实际上是为了统制鸦片经济,为其侵华战争服务。1940年秋,日本在伪华北政务委员会之下设置华北禁烟总局,并将其置于伪政权财务总署名下,其目的很明确,为了鸦片税收和敛财。通过建立禁烟层级机构,名正言顺地将1939年即在山西太原设置的禁烟分局划入其直接管理范畴。日伪机构与禁烟机构之间垂直隶属关系如下:兴亚院华北联络处——华北政务委员会——财务总署——华北统税公署——华北禁烟总局——太原统税局——太原禁烟分局——县办事处。可以说,通过层层把控,将鸦片税收完全置于其直接掌控之下,形成了晋北以大同为中心、其他沦陷区以晋中为中心的鸦片种植、贸易基地。1941年战局发生变化后,日伪当局再也没有耐心做表面文章,竟然公开制订并实施一系列鼓动和强制扩大种植罂粟的政策。

(一)晋北13县的鸦片政策

晋北13县被独立于当时的山西省之外,先建立“晋北自治政府”,后隶属于伪蒙疆政权,是日伪当局在山西最早、最重要的鸦片生产地,实行伪蒙疆地区的鸦片政策,即“确立以蒙疆、华北、华中、华南之鸦片自给政策为基本方针。订定鸦片增产政策,并在疆内采行以断禁为目标之渐禁政策,实施鸦片生产配给两分之统筹管理”[4]192。所谓渐禁,只是其统制鸦片的托词而已,订定鸦片增产政策这才是其真正的目的。至于鸦片断禁,那更是虚无缥缈之事,日伪在山西沦陷区的鸦片政策实施效果证实了这一点。正如日伪当局曾经毫不隐瞒地说,这种做法不过是给第三国看的罢了,“以免引起第三国见笑”而已。[5]265晋北13县鸦片政策大致可以分为三个阶段,即1937年10月—1938年12月统制初始时期、1938年12月—1941年12月统制强化时期、1941年12月—1945年8月“大东亚鸦片政策”时期。从其所执行的鸦片政策也可以看出其禁烟本质。

表1 1938—1942年度伪蒙疆地区鸦片输出及盈利情况表

由表1可知,从1938年到1942年,伪蒙疆政权通过禁烟机构获得了巨额利润。大同作为其隶属之地,成为鸦片生产输出主要地区之一。1938年度大同署鸦片缴纳量为60万两,日伪禁烟机构盈利132万日元,折合35.64万美元,占1938年度伪蒙疆鸦片输出量的6.09%,鸦片主要外销到北平和伪满洲国。1939年度大同署缴纳鸦片约17.04万两,鸦片盈利约107.71万日元,约折合26.93万美元,占1939年度伪蒙疆输出鸦片的23.44%,鸦片主要外销到北平、天津、上海、唐山、济南及其他地区。1940年度大同署收缴鸦片92.97万两,鸦片实际收缴量与预期收缴量比值为104.8%,按当年行情计算可得其盈利约914.78万日元,约折合219.55万美元,约占1940年度伪蒙疆外销鸦片的24.34%,鸦片配销到上海、北京、天津等地。1941年度大同署鸦片收缴量为236.94万两,鸦片实际收缴量与预期收缴量比值为180.9%,按当年行情计算可得其盈利1 540.11万日元,约折合354.23万美元,占1941年度伪蒙疆外销鸦片的44.30%,鸦片配给到上海、北京、关东专卖局。1942年度大同署鸦片收缴量为129.98万两,鸦片实际收缴量与预期收缴量比值为56.5%,按当年行情计算可得其盈利约922.86万日元,约折合203.03万美元,占伪蒙疆政权鸦片外销量的14.09%,1942年度伪蒙疆鸦片配到上海、伪满、北京、日本及其他地区。

1938年至1942年晋北以大同为中心的鸦片生产、贸易在伪蒙疆政权鸦片生产、贸易利益占比可以更加清晰地反映出其“表面禁烟,实则统制鸦片经济”的真实目的。

在卢沟桥事变之前,除隶属于伪满洲国的热河省外,蒙疆地区是日本占领区唯一重要的鸦片生产基地。随着侵华战争全面爆发,蒙疆地区仍然是日本占领区重要的鸦片生产基地,处于“日本鸦片政策的中枢地位”。“蒙疆”政权实施的清查制度,不仅加强了“蒙疆”政权对鸦片税收的控制,还在日本攫取蒙疆地区的矿产资源方面发挥了重要作用。因此,以大同为中心的晋北13县的鸦片生产和贸易对伪蒙疆政权的重要性不言而喻。

(二)晋北以外山西沦陷区的鸦片管理政策

日伪当局对晋北以外山西沦陷区的鸦片管理政策分为三期:1937年秋至1938年底,这一时期是鸦片、吗啡、海洛因等麻药公然自由吸食、贩卖时期;1939年1月至1940年9月,这一时期是鸦片统制政策开始加强的过渡时期;1940年10月至1945年8月,这一时期,一面对鸦片的买卖、流通、出入境实行严格统制,一面强制罂粟普遍栽种。从日伪在山西沦陷区实行的鸦片政策,同样可以看出其打着“禁烟”幌子而实施“纵烟贩毒”之实。

1941年2月13日伪山西省公署给各县伪政府、县治安维持会下达了“五年禁烟计划”密令,对伪华北政务委员会强行分配给山西省1941年栽种罂粟10万亩的命令进行了抵制——当时山西实有5万余亩罂粟田,若依华北分配数,则需要增加种植面积,从而违背“山西省五年禁烟计划”[6]161。但1941年底日本袭击珍珠港,战争进一步扩大,禁绝计划只能搁置。由此也表明伪山西省公署是附属于日军的傀儡政权,其性质决定了其服务于日本侵略的从属地位,也戳穿了五年禁绝计划的谎言。此处作简要分析。第一,比较1942年和1945年罂粟栽种面积。据资料显示,1942年在26个县复查的罂粟种植面积为32 561.18亩,而1945年13个市县的种植面积达到了66 181.56亩,相当于1942年的2倍还要多[7]169。继续比较1945年春1市12县的实际面积和1942年相同13县的再调查面积,会发现1945年春的面积扩大到1942年的3.41倍[6]165。通过比较可以看出,罂粟栽种面积有增无减,更勿言禁绝。第二,比较太原禁烟分局1941年和1942年鸦片收益。太原禁烟分局1941年和1942年的鸦片收益分别为4 098 530.2元、4 848 932.17元[7]177-178。收益有增无减。这个事实戳穿了伪山西省公署1941年下达的《五年禁绝计划》的谎言。所以,从字面意思上看,日伪是要禁烟,而事实上却是要对鸦片种植、买卖、流通等开始实行统制以获取巨额利润。第三,用药草之名,行种毒之实。1942年伪山西省公署顾问室又出台《关于罂粟栽培及鸦片收购》文件,称“民国二十九年八月三十一日,各项禁烟法规公布、禁烟局成立、统一管制栽种罂粟、确立特定收购制度、设立华北土药业公会”。1945年3月伪省政府又实施《山西省设立药草栽种园计划纲要》《山西省药草园督种奖惩规则》。由上述鸦片相关法规不难看出,如果说1941年之前还在做表面“禁烟”文章的话,那么从1941年之始伪政权在日本的指令下不顾刚刚制订的《五年禁绝计划》,而以药草和药草园为名行种毒之实。这样的所谓“禁烟”,不仅没有遵守《限制制造及调节分配麻醉药品公约》第二章“估计书”关于任何一个缔约国用于医药与科学研究的麻醉品数量的严格规定,而且千方百计地扩大罂粟种植面积,增加鸦片生产,广泛销售吗啡和海洛因,严重践踏了《海牙禁烟公约》《日内瓦禁烟协定》《日内瓦禁烟公约》的原则和精神。

1939年9月第二次世界大战爆发,外国鸦片输入中国变得困难,最后在1940年中止了外国鸦片的输入。兴亚院决定调整中国鸦片供应状况,采取相关措施,扩大中国占领区鸦片种植面积,从而摆脱依赖国外鸦片输入的困境[8]156。山西沦陷区和在伪蒙疆政权范围内的晋北地区罂粟种植面积增多,尤其是在1942年和1943年随着战争形势的变化,虽然沦陷区在缩小,但罂粟种植面积却翻倍增多。1943年,日本“大东亚省”(原“兴亚院”)北京事务所及所谓“日本驻中国大使馆”合议改组“华北土药业公会”,并指定山西省为特许罂粟栽培省份,拟推广种烟面积至40万亩,已生产鸦片1 000多万两(一说800万两)[9]87-88。1944年以后,随着日军在太平洋战场的失利以及中国军队的局部反攻,日占区逐渐萎缩,山西罂粟栽种县数减少,但栽种面积却扩大了。由此可见,此时日军占领区在抗日军民打击下尽管不断缩小,而对毒品经济的依赖却进一步强化。

二、禁烟机构充当贩毒组织

日本侵华之初即建立了毒品侵略机构。1938年12月,日本政府组建了专门负责侵华事宜的机构兴亚院,该机构的重要职能之一即全面管理与加强对中国鸦片事务的控制。1939年3月,兴亚院华北联络部、兴亚院蒙疆联络部成立,成为日本在华北和伪蒙疆地区推行其毒化政策的重要机构。兴亚院华北联络部的文件这样写道:“政府的鸦片行政管理的最终理想早已规定为建立鸦片专卖体系,但由于机构未整顿,使得从‘卢沟桥事变’至今整个地区都未能安定下来,禁烟制度也就无法立即实施,不得已才把鸦片的批发交给特殊机关代理,为此设立了华北土药业公会。”[8]137兴亚院华北联络处不仅在伪华北禁烟总局派驻日军代表,就连各个分局都有日本人担任联络员。日本的毒化政策就是通过这些联络员来贯彻执行的。伪华北政务委员会将禁烟机构置于财政机关领导之下,其用意十分明显,为了税收而不是为了禁烟。

禁烟机构对罂粟的栽种、收购、运输、销售都进行了统制,日伪当局垄断鸦片贸易,专门设立了统税总署、华北禁烟总局、华北土药业公会、太原统税分局、太原禁烟局、华北土药业公会太原分会(以下简称太原土药业公会),这些禁烟机构除了充当日伪当局鸦片政策的执行者和鸦片管理者一般功能外,还有五个特殊功能。

(一)禁烟机构是鸦片专卖机构贷款“担保人”

“担保人”,介于银行和鸦片专卖机构之间,按照当年鸦片各等级单价,以鸦片为抵押代为向银行贷款。一般而言,只有不动产或有价值的东西才可以作为抵押物,足以说明当时鸦片是“硬通货”,以货易货,流通于市场。通过禁烟机构“担保人”,使鸦片专卖机构、银行和禁烟机构皆从中获利。银行包括山西实业银行、中联银行、交通银行等,鸦片专卖机构包括晋北福通公司、振兴公司,晋中复兴公司等鸦片贸易公司。此处仅以太原土药业公会为复兴公司鸦片担保贷款的相关文件为例作简要分析。

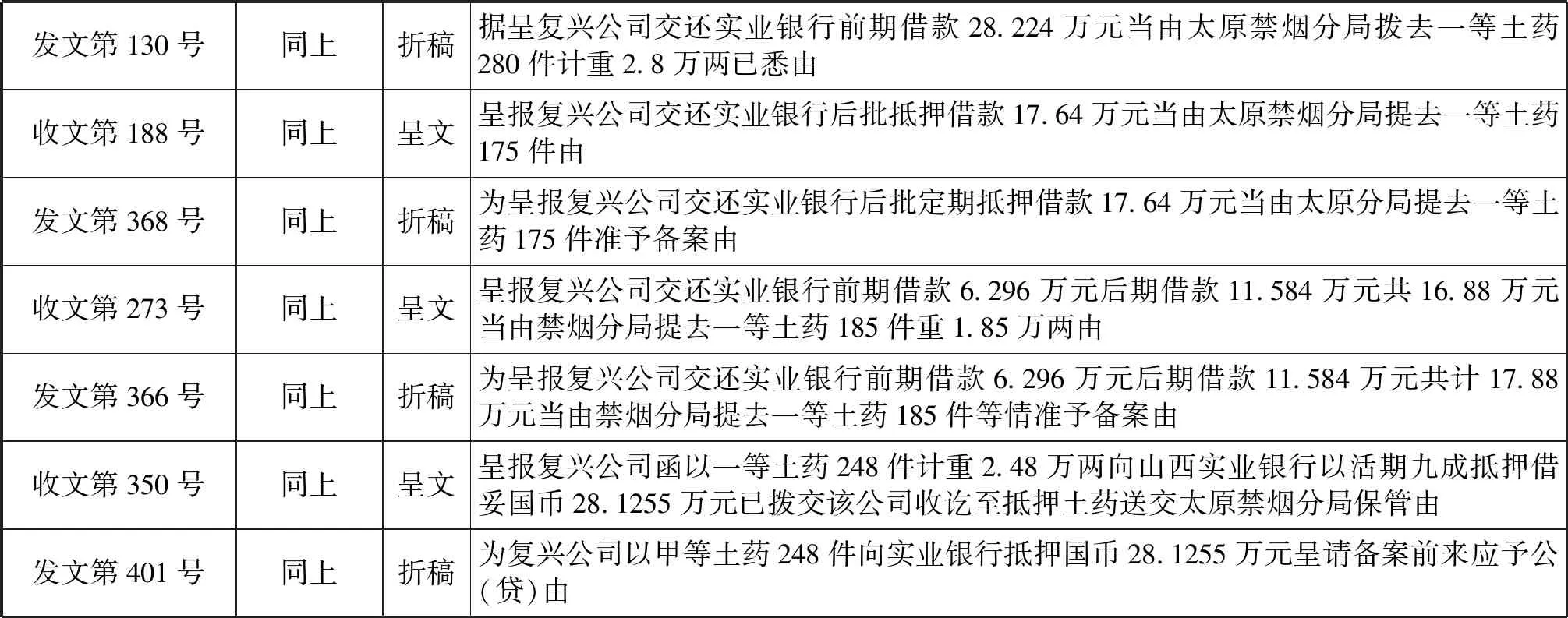

续表2 华北土药业公会关于晋中区复兴公司1942年12月有关鸦片收发文目录

表2是关于晋中区1942年12月有关鸦片的文件目录,主要涉及华北土药业公会与太原土药业公会之间关于为晋中区复兴公司向山西实业银行以鸦片抵押贷款的5次收发文,收文和发文互为对照。据统计,1942年12月仅复兴公司贷款额为125.3895万元,抵押土药1 450件,100两/件,合14.5万两。通过太原土药业公会与太原禁烟分局的文件往来,可以了解到一宗关于晋中区复兴公司向银行贷款购买烟土情况,说明禁烟机构“担保人”功能的实质。

晋北、晋中其他公司及伪蒙疆地区也通过土药业公会及禁烟局,达成以鸦片作抵押贷款的目的,进行大宗鸦片贸易。伪中国联合准备银行总行及其分行是晋北区、晋中区及伪蒙疆鸦片公司的经济支持后盾。华北禁烟总局训令训管字第485号(华北土药业公会收文第1914号,1942.8.12),[10]89是华北禁烟总局发给华北土药业公会的指令性文件。由训令内容可知,华北土药业公会和太原土药业公会充当了“担保人”角色,担保晋北区、晋中区以鸦片700件为抵押向伪中国联合准备银行贷款93.90万元,并经由其他两个银行转还贷款本息。

(二)禁烟机构是鸦片外输、贸易的“合伙人”

“合伙人”,即利益共享者,参与鸦片运输联络、贸易全过程,分享鸦片贸易所得的利益,所谓的“多赢”,即鸦片专卖公司、银行以及禁烟局、土药业公会等参与机构均为受益者。山西省图书馆藏《山西抗战档案资料》第89盒中,有一批华北土药业公会和太原土药业公会之间的往来文件,主要内容是关于鸦片专卖公司晋北福通公司和振兴公司的鸦片贷款、运输及贸易的。其中涉及福通公司24次,振兴公司1次(见表3)。

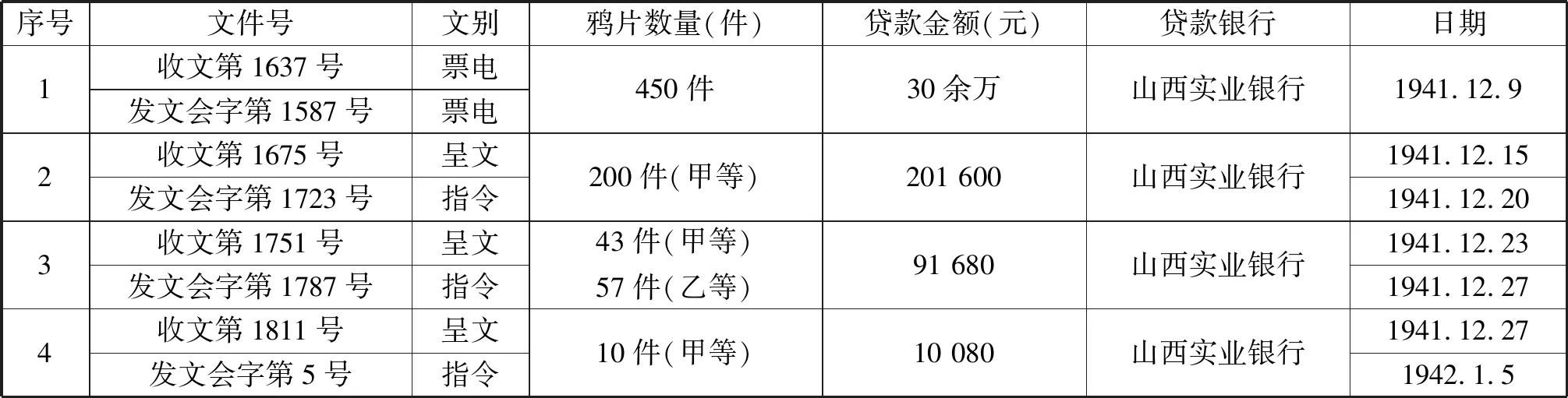

表3 华北土药业公会和太原分会之间关于福通公司贷款的文件摘要(1941年12月)

由表3可知,1941年12月华北土药业公会和太原土药业公会代福通公司向山西实业银行贷款4次,抵押鸦片达76 000两,结合表4“1941、1942年度伪山西省粗鸦片每两买价及税金表”,可以计算得出:太原禁烟分局可由此次鸦片贷款中获利266 000元,华北土药业分会和太原分会能从这4次担保贷款中获利136 800元。另根据华北禁烟总局指令(令字第5989号)[10]88可知,1940年度太原土药业公会收买残余土药404件,由其担保向伪中联银行贷款,办理程序须逐级上报。在此过程中,华北禁烟总局、太原禁烟分局及华北土药业公会、太原土药业公会均为“合伙人”,均获收益。

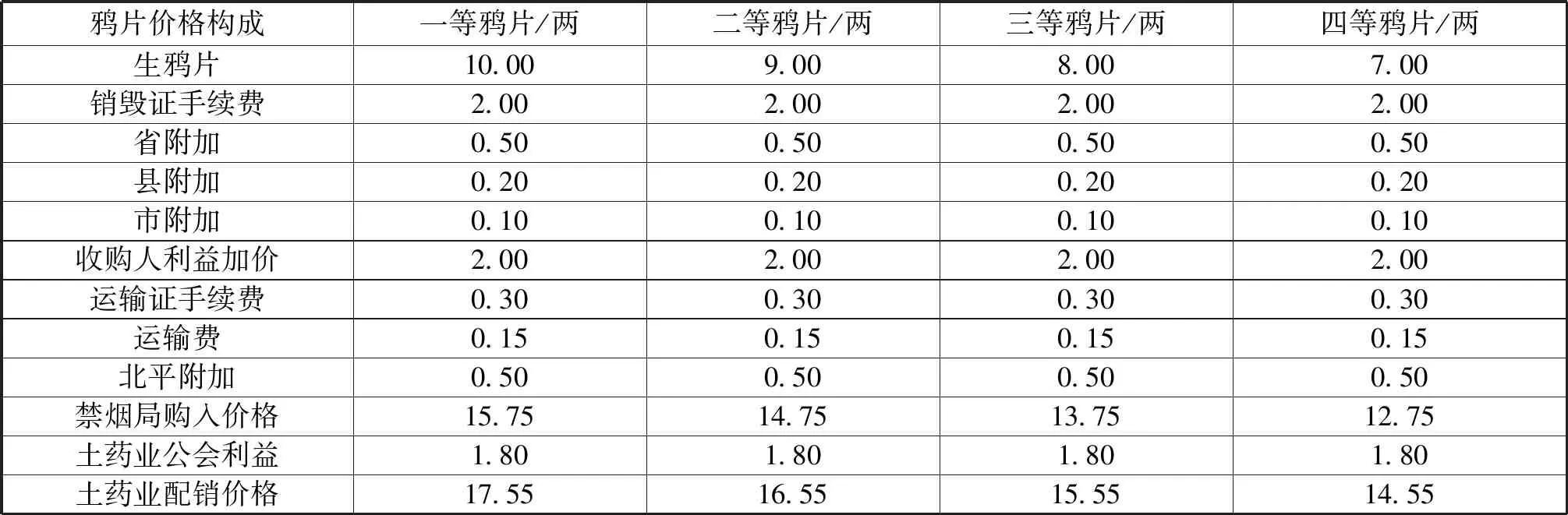

表4 伪山西省粗鸦片每两买价及税金表(1941年、1942年)(单位:元)

由表4可知,1941年度和1942年度日伪当局在山西省收缴鸦片与配销鸦片的价格以及各种名目的利益加价情况如下:第一,鸦片收购等级分为4等,每个等级价格相差1元。第二,鸦片实行专卖制度,由政府指定的特许商负责收购,手续费及各种附加费是固定的。特许商以“利益加价”的方式将收缴鸦片以每两加价2元出售给太原禁烟局,再由太原禁烟局加价3.75元(3)包括销毁证手续费、省附加、市附加、县附加、北平附加、运输证手续费、运输费。,其所获利润占53.6%。即鸦片等级与租税、杂税的部分不发生关联。再由禁烟局转售给土药业公会,土药业公会每两再加价1.80元,按照北平禁烟总局的指令配销到北平、天津等地,其所获利润占23.8%。种植鸦片的农民处于此流程的最低层,被禁烟局、土药业公会、鸦片批发商、零售商层层盘剥。

另外,山西省的附加捐主要有六种:一是土店执照附加捐,每月150元;二是烟膏店执照附加捐,每月50元;三是售吸所执照费附加捐,每盏烟灯每月征收10元;四是罂粟栽种执照费,每亩征收附加捐18元;五是销毁证费附加捐,每两鸦片0.7元(省附加每两为0.5元,市附加捐0.1元,县附加捐0.1元);六是生鸦片收买人执照费附加捐,按照执照费的30%来征收。1941年共征收各种附加捐2 615 324.46元[7]167。

(三)禁烟机构是鸦片贸易的“中转站”

所谓“中转站”,即临时仓库。华北土药业公会收文第94号(1941.1.13)[10]89是华北土药业公会太原分会呈给华北土药业公会的文件,发文会字第155号(1941.3.19)[10]89是华北土药业公会发给太原土药业分会的指令性文件,两个文件主要内容涉及向实业银行抵押贷款30.24万元,并交鸦片作为抵押品送太原禁烟分局保管事宜。太原禁烟分局充当“中转站”的具体操作流程是:太原禁烟分局先按照实业银行抵押拨款规定,以鸦片为抵押,代晋北福通公司、晋中复兴公司向实业银行分别贷款65.48万元、34.52万元。抵押鸦片由“中转站”太原禁烟分局临时保管,后因福通公司还贷20.16万元,故太原禁烟分局归还福通公司部分鸦片,即一等货200件。

华北土药业公会收文第1640号(1941.12.10)[10]89是证明其“中转站”功能的又一重要资料。从文件内容可以看出,太原禁烟分局同样充当了“中转站”即“临时仓库”的角色。太原土药业分会奉太原禁烟分局令,代晋北福通公司向山西实业银行以鸦片为抵押借款两次,分别是450件贷款30余万元,甲等货645件、乙等货5件借款65.48万元,1 100件鸦片暂时存放在太原禁烟分局仓库保管。同样,太原土药业分会也代晋中复兴公司向山西实业银行借款30余万元。两家公司均以鸦片作抵押借款,并先行抵押借款之实,后履行向华北土药业公会报告请示手续。由此也可看出,太原禁烟分局是鸦片贸易的实际负责机构,仅福通公司抵押的1 100件鸦片暂存其仓库即可获利41.25万元,收益最大。而土药业公会只是鸦片公司的直接管理和服务机关,经由担保办理借款从鸦片中收取手续费,虽权力不大,但也是鸦片贸易的受益者,可获利19.80万元。

(四)禁烟机构是鸦片缉私和销毁证补办的“管理者”

禁烟机构从事鸦片缉私和销毁证补办的管理工作。缉私针对私卖鸦片的个人,大多是私种私售鸦片的农民。然而其缉私并未将没收的鸦片销毁,而是将没收的鸦片充分并公开招标竞价售卖,所得利益在禁烟机构内部进行分配。至于销毁证即指太原土药业公会的鸦片机构或个人在鸦片上贴了这种销毁证才允许买卖,实则其明文规定征收鸦片税的方法之一。补办销毁证,则是针对太原土药业公会中未缴纳鸦片税的鸦片公司或商人,表面上责令其补办销毁证,实则令其补缴鸦片税,是日伪禁烟机构统制鸦片经济的手段之一。即只要将禁烟局售卖的销毁证贴到鸦片上就可以公然进行鸦片贸易,可见其并非真的禁烟。

由于鸦片利润高,而土药公会缴收价格远远低于黑市价格,所以华北沦陷区走私鸦片现象亦渐多。为防止和打击鸦片走私,华北统税公署及其隶属机关太原统税分局便承担起了缉私、补贴销毁证及鸦片标卖的职能。华北统税公署缉私功能起初是为配合伪蒙疆打击土药走私而设。1939年,伪蒙疆政权准备实行清查制度,规定鸦片由伪蒙疆“土药公司”来征收。由于征收价格很低,为了防止伪蒙疆鸦片大量走私,建议华北方面给予配合,实行统一的采购制度。于是,华北伪政权接受了伪蒙疆清查署烟政科长森春雄建议,对伪蒙疆鸦片实行统一的采购制度,禁止商人到伪蒙疆地区采购鸦片,华北所需鸦片由华北统税公署向清查总署购买。1940年3月,还颁布了《蒙疆土药统制经营暂行办法》《土药商购领蒙疆土药规则》[7]138。从隶属关系上,太原统税分局接受华北统税公署的管理和指令,具有缉私、审讯、处分等职能,并负责将缉私案件情况、补贴销毁证情况、鸦片标卖情况请示、上报华北统税公署备案。鸦片缉私机关有太原统税分局、各稽征分所以及太原宪兵队、警察署、铁路警务段等,几乎遍及城区、土膏店及车站列车车厢。

太谷县刘家堡村民高增绩私带未贴销毁证土药被查罚案例即城区查获的一起个人私卖鸦片被查案:时任太原车站稽征分所主任王步棠向太原禁烟分局报案,1939年10月15日,稽征所安排的眼线王某到所报告,发现高增绩携带私土在首义门附近售卖。据此太原禁烟分局当即前往首义门附近,将该嫌犯高增绩查获带回分局,并从嫌犯身上搜出未税土药毛重10两。高增绩供认其所带烟土系与吴祖牛伙种分得11两,除其父用1两外,所带烟土10两拟来太原市售卖,未曾贴销毁证。处分结果是“将烟土悉数没收,免予罚金处分,以示体恤而昭烟戒”[10]87。这起缉私案,不仅有往来文件,而且还附有备案的处分书、结案文书及供认笔录。

列车上也是常被缉查的场所。同蒲铁路是日伪鸦片缉私主要路线,尤其晋中列车路段。在此沿线日伪禁烟机构缉查严厉,获利甚大。由华北统税公署太禁字第38号文件(1939年10月收文第1414号)[10]87及太禁字第37号文件(1939年10月17日收文第1419号)[10]87涉及的案情可知:这是一起三案合并处理的缉私标卖案,三案分别是601列车嫌犯杨怀亮携带鸦片28两,701列车嫌犯刘(已逃)携带鸦片82两,702列车嫌犯(已逃)携带鸦片15两,三次没收鸦片共计125两。这起案件由太原统税分局上报华北统税公署备案进行了公开标卖,最后由聚新丰土药店以5.33元/两的价格中标,以总价662.55元获得三案缉获的125两土药的售卖权,山西日伪禁烟机构从这起缉私标卖案中获利662.55元。为了从缉私鸦片中获得利润,山西日伪禁烟机构明令太原铁路段在列车上设缉私警务人员,并在各站点榆次、太谷、平遥、张兰等站点在到站时或行驶途中进行缉私检查。从这起案件的案发时间6月6日、6月20日、7月6日的密集性和鸦片藏匿处所(茶叶罐、座位下、提包内)反映出鸦片缉私检查相当频繁和仔细。这也从另一方面反映了日伪为了利益最大化,规定的禁烟机构鸦片统制价格远低于市场价格,鸦片售卖人不惜以身试法,而且想尽办法逃避缉查。

补办销毁证是禁烟总局和太原禁烟分局的常规业务之一,时间基本集中于1942年和1943年,逾重从2两到103两不等,这样的内容在1942年之前的文件往来中罕见。档案文件围绕运京鸦片逾重补办销毁证手续、办理鸦片过秤手续派员监视等事宜,某种程度上证实了从1942年日伪当局对鸦片政策和机构进行了调整,日伪当局对鸦片管制更加严格,想方设法从中渔利的事实。也说明1942年战局发生了重大转变,国外鸦片禁绝进口,沦陷区范围大有缩减,日伪为了军费财政等战争所需,仍在负隅顽抗。此处仅举两例加以说明。一则华北土药业公会1942年12月23日会字第3033号文件(营业组发字第243号)[10]89,内容涉及为蒙土1 600件计重18.384 8万两应贴销毁证18.384 8万枚,函请华北禁烟总局北京禁烟分局填发联单并呈总局派员监视,请华北禁烟总局核查并派员莅会监视贴证手续。二则华北土药业公会1943年2月11去文会字第259号文件[10]89,内容涉及为晋中区运京生鸦片第14批15批16批共计逾重103两应补贴销毁证103枚,共收取证费206元,并由华北禁烟总局北京分局核查和华北禁烟总局派人监办贴证手续。

(五)禁烟机构作为没收充公鸦片的“标卖人”

缉私是为了将鸦片充公并公开标卖,为标卖收益分配,日伪各级禁烟机关锱铢必较并非尽责,而是为了维持利益均衡。从围绕缉私案情报备及标卖过程可以得知,日伪禁烟机构是最大的贩毒集团。表5是华北统税公署与太原统税分局围绕没收私土赴京标卖事项的文件目录。

结合文件内容可知,这是一起三案合并呈报的案件,即张吉义等30案私土1 069.4两(简称张案)、贺金亮等8案私土90.5两(简称贺案)、暴耀廷等8案私土543.7两(简称暴案)。华北统税公署指出太原统税分局上报运京标卖没收私土一案存在四个问题:一是私土未分成色等级,二是前两次所报土药数量不符,三是缺少之前两次在太原标卖的佐证材料,四是标价太低。为此,华北统税公署委派华北统税公署监察主任徐景和监督核查,太原统税分局根据核查情况具文详报问题原因及情况说明。最终,日伪禁烟机构综合考虑到节约成本获取最大利益,华北统税公署决定仍由太原统税分局按本地行情标卖,无须押京标卖。

针对前三个问题,太原统税分局请专业人士做了鉴定,对土药等级成色进行了分类统计,纠正了之前土药识别上的错误,并附5月22日和5月24日两次参与太原公开标卖的商号即聚新丰、公益成、新生德、晋华成、晋阳号、兴茂各商号,以及土药各级竞标价格,上报华北统税公署[9]87。针对张案中两次上报数据不一致的问题也作了情况说明。其实也就是两次上报的硬土数据相差11.5两、上报的软土数据相差152.2两以及第二次漏报熟膏8钱的问题。对此太原统税分局作了情况说明,文件显示出现问题的原因有两个:一是张案第一次上报时误将163.7两料子当作土药,二是张案第二次上报时漏报熟膏8钱。并就此事对经手人做了惩处。华北统税公署对上报鸦片数据如此严格,甚至精确到几钱的程度。

关于第四个问题,即竞标价格低的问题,华北统税公署与太原统税分局之间从3月14日开始一直到6月29日,一直纠结于这个问题,最终做出放弃押京标卖而在太原本地标卖的决定。从以上私土没收请示标卖案处理过程可以得知,土药即鸦片是被统制的“黑金子”,以至华北统税公署、太原统税分局在标卖价格与数量上一次次训指令和请示。华北统税总署对鸦片等级、数量、价格、标卖过程一再鉴别核查并饬令太原统税分局更正并说明缘由。

通过剖析日伪禁烟机构功能,可以得出并验证以下结论。第一,山西禁烟机构具有鸦片贸易“担保人”“合伙人”“中转站”、缉私补办销毁证的“管理人”及没收充公鸦片的“标卖人”等特殊功能。无论从收发文的文件数量、抵押贷款的数额还是贷款频率,晋北、晋中是山西沦陷区鸦片贸易较为集中之地,较大的鸦片贸易专卖公司有晋北区振兴公司、福通公司和晋中区复兴公司。这些往来信件证明日伪当局设立的兴亚院以及其下所设立的华北统税公署、太原统税分局,华北禁烟总局、太原禁烟分局,华北土药业公会、太原土药业公会的职能并非真禁烟,而是为土药专卖公司贷款进行鸦片贸易服务的。由以上档案材料可以清晰地看出其职能的实质。第二,土药业公会虽参与利益分配,但其权力相当有限。从指令和呈文的文种可知,禁烟机构的职权由大到小排列顺序为华北统税公署、华北禁烟总局、华北土药业公会,太原统税分局、太原禁烟分局、太原土药业公会,这与《华北土药业公会规则》的规定(4)《华北土药业公会规则》第16条,规定“公会以禁烟总局所核定之土药商人组织之”,经禁烟总局批准后可以经营鸦片批发业务。是一致的。即华北土药业公会既没有自由处置其股份的权力,也没有实际的公司管理权,一切听命于禁烟总局,公会实际是禁烟总局的附庸,更勿论太原土药业公会。第三,土药业公会作为日伪当局鸦片政策的具体执行者,其机构内部分工明确,相当精细。“公会”总所设在北平,在其他地方经禁烟总局批准设立分会或办事处[11]192-193。

从以上有关华北统税公署、太原统税分局之间,禁烟总局与太原禁烟分局之间,华北土药业公会和太原土药业分会之间的训令、指令等原始档案资料可窥见一斑,表明日伪政权表面上所宣扬的禁烟与其实际行为大相径庭。日伪禁烟机构竟然从中斡旋成为鸦片专卖公司向银行担保贷款的“担保人”,参与其中成为“合伙人”,充当“中转站”临时仓库,鸦片缉私、补办销毁证的“管理人”及没收充公鸦片的“标卖人”,以“圆滑鸦片交易中的资金流通”。这样,日伪禁烟机构成为对鸦片实行统制的始作俑者,从中攫取高额利润,达成其“以毒养战”目的。

三、日本军方以鸦片经济扶植伪政权

利用伪政权经营沦陷区,是日本帝国主义继续进行军事进攻的同时,更加注重政治进攻和经济进攻的主要策略手段和表现[12]1。1938年9月,日军在山西扣押鸦片存货33 000多公斤,合银约92.8万两,令由伪官转账,作为伪军购买武器之用[13]141。日本亚细亚历史资料中心收藏有一批日本处置没收山西吉县鸦片的密信,是战时形成并保存下来的日军以鸦片扶植伪政权的一批密信。这批有关从山西收缴的鸦片如何处置的往来信件、收据、协议、鉴定报告、财务记录等资料,与以上有关山西扣押鸦片处置的记述,不仅形成了资料上的互证,而且详细记述了这批鸦片处置经过和最终用途,以无可辩驳的事实证实了日本用鸦片扶植伪政权的侵华策略。日伪间鸦片处置密信暴露了日伪禁烟的实质。围绕这批在山西扣押的鸦片,在华北军司令官寺内寿和陆军大臣板垣征四郎之间,日军陆支第10087号陆军次长与中国方面军参谋长之间,寺内部队参谋长与伪中华民国临时政府行政委员长王克敏之间,华北方面军参谋长山下奉文与陆军次长东条英机分别以写密信的方式进交换过鸦片处置意见、具体的处理方法、资金用途变更等内容,仅用1个多月的时间便做成了这笔特殊的买卖,即以在山西扣押的鸦片经过伪满洲国这个鸦片贸易中转站,将款额通过伪中国联合准备银行汇入伪“中华民国”临时政府的账户,以供其购买军队武器之用。从信件往来可以看出日本军方对伪政权的扶植,可谓费尽心机。

(一)日伪间高层人物多次密信沟通

日本华北方面军司令官寺内寿1938年9月10日写信(陆支密受第10087号方军经衣第1255号)[14]196请示陆军大臣板垣征四郎关于这批鸦片处置办法。由信的内容可知,这是关于一批山西吉县查收的鸦片处置意见申请。密信中提到,吉县的第二十师团查收的鸦片,目前在华北野战仓库中保管。其数量约33 403公斤,价值1 336 000元。这个鸦片本来是要交付给伪“中华民国”临时政府,作为机场整备等土地购买的资金来源,但是现货交易有很多弊端,所以拟通过关东军把鸦片卖给伪满洲国政府,再用现金交付,和关东军交涉好后给他们发出支付申请。

对于上述请示,1938年9月16日日本陆军次长给中国方面军参谋长通过陆支密第3552号密信[14]195进行了回复。陆军次长表示原则上同意申请,在具体问题上还有待详细说明,并要求中国方面军将具体的处理方法由财务局长报告给财务部长,并要求制订详细方案,制订详细方案说明收购土地的资金来源,在法规方面、实施方面的弊病以及顺利实施下去的注意事项等。

经过多方沟通,就这批鸦片处置达成了一致,并由寺内部队参谋长1938年9月30日通过经衣第1401号密信[14]197通知了伪“中华民国”临时政府行政委员长王克敏接收鸦片经济资助事宜,信中称“我军要把在山西查收的三万三千四百公斤的鸦片交付给贵政府”。1938年10月19日华北方面军参谋长山下奉文通过陆支密第10087号方军经衣第1560号密信[14]198向陆军次长东条英机进行了汇报,并随附陆支第3552号密信内容。

(二)处理过程严格缜密

一是签订了两次协议。第一次是1938年9月23日交接给伪满洲国政府鸦片时,驻天津日本军与伪满洲国专卖总局签订了协议,双方签约代表分别为日本驻天津军队仓库财务上校市村善藏和伪满洲国专卖总局长卢元善,还有第三方代表伪满洲国驻伪“中华民国”通商代表生松净。第二次是1938年10月伪“中华民国”临时政府和伪满洲国专卖总局签订的鸦片让渡协议。二是对货物的包装及运送方法做了要求,并对鸦片进行了鉴定和称量。这在第一次协议中进行了强调“包装及运送方法:因货物贵重采取箱装的形式包装。每个箱子都编码,并把每箱的重量都记录在册,做成明细书由军部亲手交给伪专卖总局派遣员管烟科长天野。由于运送日期的绝对机密,箱子上装了锁链,并实施了根据书信里的客车班次进行联络的举措”。而且,在双方在场的情况下,由伪满洲国专卖总局委托本庄梅太郎和技师曲寿峰对鸦片进行了鉴定,从530箱中抽检了其中的53箱,平均分为83.868分,鉴定为中等品,附有鉴定书。三是关于支付方式的变更。在第二次签订的协议中强调,货款支付方式由存入伪“中华民国”临时政府的伪满洲中央银行存款账户,改为直接向伪“中华民国”临时政府支付伪中国联合准备银行券。至于支付方式的变更理由也说得直白,因为伪“中华民国”临时政府急需用现金。由此可以看出,伪政府购买军队武器甚为急迫。四是准备并启用了应急方案。因鸦片特货性质还是走漏了消息,最后启用了应急方案,临时将运输方式由水路改为列车运输,省却海关滞留这个环节,由伪满洲国专卖总局长委派人员随同货车押送至山海关,以奉天专卖工厂物品出纳官员藤本光雄的名义完成鸦片的交接工作。

这次事关鸦片的特殊交易,除了四封密信、两份协议、一份鉴定书外,还保留了其他证据。即专卖工厂物品出纳官员藤本光雄给市村部队长出具的收据[14]205。收据显示,1938年9月23专卖工厂物品出纳官员藤本光雄接收到市村部队运送来的来自北中国的鸦片33 400公斤(530箱),连同外包装一并接收。销售货款的指定用途由从伪“中华民国”临时政府处购买建造飞机场等的用地,更改为伪“中华民国”临时政府用其购买军队武器。这份调查资料可以证明日军以鸦片经济扶植伪政权的事实。

四、结语

曾业英曾言:“由于日伪官方的自我供认,在一定意义上说,比政治对手的指控更具说服力”。前文在梳理学界研究成果基础上,结合山西省伪政权档案资料和日本调查资料,基本上厘清了日本在山西沦陷区的鸦片政策,即晋北13县伪政权鸦片政策和除晋北13县之外的山西其他沦陷区鸦片政策,两者都实行鸦片渐禁政策。它们虽各有不同阶段的鸦片政策,但1942年“大东亚鸦片政策”出台后,无论是隶属伪蒙疆政权的晋北13县还是隶属伪华北政务委员会的山西其他沦陷区,鸦片政策都纳入日本掌握中的“大东亚共荣圈”内各地区的鸦片供给计划。而日伪山西禁烟机构的功能,充分证实了日伪当局在山西沦陷区施行的“渐禁”鸦片政策与“五年禁绝计划”都是骗人的谎言。

通过伪政权档案资料和日本军方的调查资料进行论证,揭示出日伪禁烟机构的五个特殊功能,即具有鸦片贸易的“担保人”“合伙人”“中转站”“管理者”“标卖人”的功能,日伪各级禁烟机关既层级严格,又利益共生,皆是鸦片贸易受益人。日本军方以鸦片扶植伪政权的事实,也将山西鸦片与日伪对中国的鸦片侵华战略直接关联起来,伪满洲国可以成为山西鸦片的购买方,并通过伪中国联合准备银行将货款直接存入伪中华民国临时政府的账户,以供伪中华民国临时政府购买军队武器之用。由此可知,“鸦片制度的实施必须全面地接受强有力的日本方面的内部指导”[15]97。1939年11月25日,《美联社》报道了金陵大学教授贝茨关于在伪维新政府领导下的鸦片贸易现状的调查报告。《晚邮报》全文刊登了该调查报告。报告中指出:“维新政府行政院的鸦片收入每年有300万元,是该政权的主要财源。日中双方的现行鸦片政策,是维持政府开支不可缺少的。其余如宪兵特务机关也需分割一块利益。”《纽约时报》发表的社论《罂粟地》(1938年6月27日)指出:“日军在中国的占领地罂粟花盛开,这表明日本以武力和麻醉药并用侵略中国。这十年内,日本是世界上的主要鸦片配给者……日本是鸦片的兵工厂……一只手撒布罂粟种子,一只手搜集经费。”[1]22-23,27长期担任北平燕京大学校长、后来担任美国驻华大使的司徒雷登(John Leighton Stuart)曾经尖锐指出,从毒品以及其他一些暴行的收入中,可以显示出日本的此次所谓“圣战”的最卑鄙的最自私的侵略动机[16]119。东京国际军事法庭庭长威廉·弗拉德·韦伯说:“这也是一种类型的战争,或者说通过让中国人染上毒瘾,从而为战争做准备。”日本学者江口圭一说:“日本在占领区、殖民地这样大量地生产、贩卖和使用鸦片的战争,在历史上也是罕见的。日中战争是真正意义上的鸦片战争。”[8]353

——基于FPS游戏《穿越火线》战队公会的网络诈骗行为研究

——以FPS游戏《穿越火线》战队公会为例