长安,唐人的故乡与归宿

◎ 文 | 唐克扬 编辑 | 吴冠宇

青龙寺 摄影/图虫创意

除了“金瓯永固”,作为一姓之宅的长安,也给它的访问者打开了一扇大门。开皇八年,长安城的奠基者隋文帝废除了使北朝世家坐吃山空已久的“九品中正”制,设立了“志行修谨”(有德)和“清平干济”(有才)的考试科目。从这一刻开始,参加公务员考试的人们就渐渐不受门第限制,也无需像汉朝那样要靠混得脸熟的官员举荐,任何人都可以“投牒自荐”—— 理论上,现在几乎所有的国民,都能带着证明自己身份清白的材料,挤入长安的高门大户了。

可是,这毕竟只是“理论上”。寒门子弟,或是非京籍的地方精英,他们初到京师的第一刻,就要体会实质上的不公平,就连城市空间本身都是如此。只要是“外地人”,甚至算上他们中间有些来历的,也不见得就能够真正受到平等对待。

长安原本有专门为应考举子安排的“客户坊”或是“客户里”,皇城外还有官府设立的正式客馆,如在宣阳坊的“外宅”和长兴坊的“礼宾院”。很多坊(比如,兴道、务本、长兴、靖安、亲仁、永乐、宣平、崇仁、布政、崇贤、延寿等等)的“客坊”,都见于记载。我们能够想象的是,相应于蜂拥而入长安的人潮,高贵的街东旅馆注定是也只能是供不应求的。无论道俗,外来者有时只能流入低一层级的寄居处。

街东和街西也有差别。如前所述,隋朝初年,将作大匠宇文恺为隋文帝规划的长安本来对称,但没过多久,唐太宗贞观八年(634),外郭城东北的龙首原上兴建了唐代后期实际的政治中心——大明宫。这样的长安,就不再是宇文恺规划中那个方方正正的形状了。唐玄宗在外郭城东面春明门内的隆庆坊,也就是自己的“龙潜”之地,又营建了与皇城、大明宫三足鼎立的兴庆宫。

富有中国特色的城市地理学中,出现了一种特殊的“高尚社区”。显然,在最初的宫城太极宫以东,大明宫丹凤门以南,兴庆宫以北,形成了权力和财富天然富集的地带,不仅最初隋、唐的王子们在此居住——最高统治者要求他们就近“聚居”是出于另外一种目的——也慢慢吸引了全城的声色,由此长安慢慢变得“东重西轻”。城西多是商贾和庶民,这不仅仅是因为西域来的胡客从那里入城以后就便居住,还因为即使最朴茂的“城市设计”,也要在各个方面体现出“隔离”而至的尊卑,由此带来了“东贵西富”的后果。对于街西居民而言,这既是一种无奈也是最终的福利,因为它收获了通俗而有兴味的生活。

另外一方面,城南少人居住,对于城北的人们而言,城南高亢远僻,理应是神明所居,远离了他们可以理解的日常:“率无宅第,随时有居者,烟火不接,耕垦种植,阡陌相连。”(宋敏求《长安志》)这种“南虚北实”的状况,持续了整个唐代长安的历史,使得它“比罗马大7 倍”的统计数字,打了一个大大的折扣。

其他部分并不是真的就此无足轻重,但长安城内的“区域”因为有了远为复杂的意义,每个诗题后都将是特定空间的联想,了解了这些,人们再看到这些地名的时候,笼统大略的“诗心”大概就不一样了——它们总是混杂着天性和虚荣,既是自我的油然抒发,也是一个人对他和城市关系的审视:

《街西晚归》:朱雀大街以西。

《青门柳》:长安城东春明门,沿用汉代长安城门的名字。

《龙池春草》:兴庆宫。

《春日午门西望》:宫城南边。

《御沟十六韵》:宫城附近。

《及第后宴曲江》:长安城南的游宴区。

《宿青龙寺故昙上人院》:长安城东南,乐游原上,有唐一代密宗的重地。

《杏园》:长安城南的游宴区。

……

这还不算完,还要想及诗人的来处和去路:一个人在不同区域之间的运动,可能打破了静态的城市象征学。原本高贵者,可能俯就大众趣味;貌似正经人,偶然狎游烟花柳巷;地位低贱的,也不妨意外撞入深院秘府。这样一来,唐诗中的长安地名,便也不再只是一种无实际涵义的标签,它们约定俗成的印象,也许和实际的人的意图拉开距离,让局中人有了讲述新的故事的可能。

对于古代都城生活的终极目的——政治——而言,懂得如何出入长安的不同社区算是入门课。实际上,城市的“地方”和政治大有干系。如同荣新江指出的那样,在武则天到唐玄宗时代的风云中,李氏家族和武、韦家族,就是泾渭分明地分别住在东西的大坊之中的。成书于唐代前期的《两京新记》显示,全城70%的寺院在街西,80%以上的官员则安家在街东。因那些突出的政治人物和建制所在,特定的里坊显示了它们在权力空间中的特殊。但是,这种格局又毕竟是可以更改的,是私人的角度,而不仅仅是台面上的既定,重新涂抹了城市的这些区域,有声色的轶事举不胜数。

少数可以称得上是长安人的幸运儿,如元稹,“吾生长京城,朋从不少……不曾于喧哗纵观”(元稹《诲侄等书》)。但从异乡新入名利场的人,帝京的“喧哗”恐怕难以回避。为了个人前途,他们只有一次次走在“干谒”和“行卷”的道路上,这种考场之外的公关活动,在唐代科举中不是作弊,而是公开的、合法的行为,它鼓励了那些在明面竞争中不总占上风的士子,以不同的路径进身上位,并非“一考定终身”。唐后期的名臣牛僧孺始举进士时,便在长安客户坊税一庙宇居住,韩愈看上了牛僧孺,就亲自为他规划了求取名声的路线图,具体到时间地点:“某日可游青龙寺……”牛僧孺依言而行,韩愈和他的学生于是屈尊上门拜访比他们辈分低的牛僧孺,自然没有找到——“不遇”,他们不寻常的举动吸引了无数迎面投来的惊讶目光。牛僧孺的所行,真正是“进退有据”了。

长安诗歌中多半看不到这些。今人为它们赋予的,大多是无功利的浪漫色彩。其实,春花秋月,渥暑大寒,同时也是人生中得意或者失意的瞬间,而且因为这种大俗大雅之间实在的联系,真实的历史的意味才得以涌现——长安诗里,其实几乎没有纯粹的“小景”,即使某句某联充满禅机,它们的背景没准也是凶谲诡异的名利场做底的——没有这些,也就没有了长安。

香积寺 摄影/视觉中国

津津乐道长安的每一座街坊之前,还是要回答:人们为什么来到长安?

比如新科取士者“春风得意”按例要“雁塔留名”,也就是在城南大慈恩寺的大雁塔内题诗留名。“一朝看尽长安花”(孟郊《登科后》)的同时,毕竟显示了人间所可能有的极大,它既没那么高雅也谈不上庸俗,只是那个时代一般的人情——到长安来吧,因为这是那个时代的世界之巅。

于是,那些最打动人心的唐诗之中就出现了两种截然相反的经验,貌似对立,实则统一。唐人到长安来,就已经把它认作了自己的“故乡”,或者说,一种更深层的归宿,不管他们的本贯实则是哪里,他们都希望他们的子孙能够世世代代永居在这里。即使短暂离开,他们也时时梦想着重新与它亲近。长安和它所象征的道统,是唐朝读书人的终极价值所系,在那个时代,可能有甚于女子思慕情郎、游子挂念父母——“遥怜小儿女,未解忆长安”(杜甫《月夜》)。可是,无情的现实却告诉他们,他们总是在某种颠沛流离的奔波之中,即使人在长安,他也不确定自己是否只是在一段更大的客途上,因为这座城市并不只是“欢迎”,它也注定会吞噬一切。

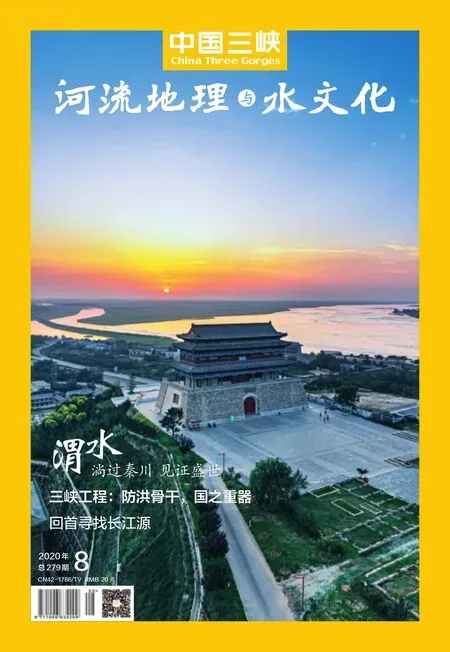

航拍西安 摄影/视觉中国

刘禹锡(772-842),虽然实际成长于苏州,却出身名族,自称“家本荥上,籍占洛阳”,打一个不恰当的比喻,就像今天一个持有直辖市户口本的居民,总不会忧虑在另一座大城市遭人白眼了吧?事实上,他却在唐代诗人中因出入长安而闻名,历尽“三起三落”。第一次是“永贞革新”中的新旧主之怨,第二次、第三次的回返长安,在孟棨《本事诗》的渲染中,就特别富有色彩了:

刘尚书自屯田员外左迁朗州司马,凡十年始征还。方春,作《赠看花诸君子》诗曰:“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。“其诗一出,传于都下。有素嫉其名者,白于执政,又诬其有怨愤。他日见时宰,与坐,慰问甚厚。既辞,即曰:“近者新诗,未免为累,奈何?”不数日,出为连州刺史。

“一曲南音此地闻,长安北望三千里。”我去过刘禹锡第一次的贬谪地常德,也差点去了第二次他要去的连州。之所以没去,是因为直到现在这个地方依然交通不便。我完全可以想象刘禹锡第二次“南窜”时绝望的心情。而这一切表面上都是因为他回到长安之后写的一首诗,表达了一种含蓄却沉重的心情,触怒了因此不舒服的当权者:“贞元二十一年春,余为屯田员外,时此观未有花。是岁出牧连州,至荆南,又贬朗州司马。居十年,诏至京师,人人皆言有道士手植仙桃满观,盛如红霞,遂有前篇,以记一时之事。旋又出牧……”

那首为刘禹锡惹出祸事的诗并没有任何的“敏感词”。可是在唐代党争的背景里,这些描绘帝城景色的常用语却带了极强的政治色彩:“紫”和“红”,都是富贵的代名词,是唐代大官官服的颜色——三品以上服紫,四品深绯,五品浅绯色,它们在和“陌”、“尘”连用时,就包含了复杂的滋味。就像宗教场所在长安反而有了浓郁的世俗功能。玄都观,在街西崇业坊,“东与大兴善寺相比”(《类编长安志》)。在长安的规划之中,它们共同位于“九五之尊”的“六爻”地形上,释道“相比”,实际上是李唐政权国家宗教政策的宣谕。这样一来进出玄都观的“新人”、“旧人”便也有了明确的象征含义,诗人不方便说人,只能说花,桃花盛开,长安又添了天上仙人般的新贵,惹得满城逢迎,但是并不是他所欣赏的。

既然态度如此决绝,给予刘禹锡最好的惩罚就是将他逐出帝城,连冷眼旁观的资格都不再有。更加富有戏剧性的是十四年后(大和二年,828)诗人回京,得以重返玄都观,“荡然无复一树,唯兔葵燕麦,动摇于春风耳”,于是有了“再题”的机缘:“百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开。种桃道士归何处?前度刘郎今独来。”

人们提到这段出入长安的故事时,大半是以欣赏的口吻——你看,你须得活得比你的对手长,别看他们一时得势,朋党云附,等你历尽劫波重回舞台,不仅他们培植的那些妖娆不复存在,就连种下一度春光的人,也已经作古了。作者的这般心理和他外放时的豁达胸怀,一起传为淡看名利的佳话。可是,刘禹锡纵使长寿,在他写下此诗时也已经年近花甲了,人生最美好的时光已经在外省度过。他写的短暂重返,同时也是感慨着长久的缺席,是永远的“不在”。

“前度刘郎”因此成了一个典故。其实在唐诗中“刘郎”另有所指,比如李商隐的《无题》,他的“刘郎”,在刘义庆《幽明录》中说的是汉代人刘晨﹑阮肇迷入天台山的奇遇,他们不仅见了桃树,还吃了桃子果腹,这才在迷路后幸存,并且因此遇见了天上人——桃花和桃实都意味着永恒的春天,最适合设作人世外的象征了。刘、阮享受了一段携手仙侣的山中岁月,忽又思念起自己的故乡来,于是苦苦相求放归,回到会稽一看,“世上已千年”,物是人非。

李商隐的诗暗示了这个故事可能的结局。仙子本告诫两人:“君已来是,宿福所牵,何复欲还邪?”但是两人尘心未了,总是在“人间”和“山中”徘徊。据说,“刘郎”“阮郎”后来的归宿是不同的。“阮郎”重回山中想寻回自己的好日子——但一切也可能渺渺不见。“刘郎”仍在故乡,他和仙女的距离,已经是“蓬山几万重”了。

当我们把这两个故事对位起来看的时候,一切就变得特别有意思了。帝都有“天子”在,所以它是各地人心目中的“天上”吗?抑或,“仙境”反而是从这种生活里寻求的解脱?既然尔虞我诈的生活无足可羡,为什么还要一次次地回去?既然已经身在永恒的春天里,为什么又总不能忘怀人间的桃花?