浅析水质净化功能型河口生态湿地构建技术

李鑫斐 黄羽

(1 中交(天津)生态环保设计研究院有限公司,天津 300461;2 天津市市政工程设计研究院,天津 300392)

随着人们对“地球之肺”——湿地重要性的认识逐渐加深,我国相继采取了一系列重大举措加强湿地资源的保护与恢复,设立河口生态湿地就是实施湿地资源全面保护的一项重要措施。河流,尤其是流经城市、乡镇的河流常承受生活污水、工业废水和农田面源等污染,导致入湖河流成为湖泊污染的主要来源。河口区是河流终点与受水体结合的区域,在此设置基于水质净化功能的河口湿地不但可保护和恢复湿地生态,还能够有效减少污染物的入湖总量,保障湖泊的生态环境。如白洋淀府河河口的生态湿地,通过净化府河等入淀河流水质,保障白洋淀区的水质。本文对水质净化型河口湿地建设研究现状进行讨论,并从规划设计、生态管理等方面对生态湿地水质净化功能进行了论述与分析。

1 河口生态湿地规划设计研究现状

我国的湿地建设与规划研究起步较晚,但在理论和技术实践方面发展迅速。2005 年,我国批准成立了第一个国家湿地公园—杭州西溪国家湿地公园,湿地方面的研究也在全国各地迅速发展(王荣女,2017)。湿地公园的建设有利于改善城市的生态环境,但目前其设计建造大多还比较盲目,常混同于普通公园或水上公园,存在核心区域划分不明确、建设体量过大、建设材料选用不当、建筑风格不协调等一系列问题(孙楠, 2008; 王火, 2013)。基于水质净化的河口区湿地建设也处于起步阶段(秦瑜,2011; 孙逊, 2011),如何强化生态湿地水质净化功能研究尚少,生态湿地构建技术还不成体系。

2 河口生态湿地规划设计

2.1 河口区湿地的选址及范围

河口区湿地的选址及范围需综合考虑以下几个方面:

(1)符合城市规划的要求。重点落实城市总体规划、城市控制性详细规划、城市湿地资源保护等专项规划,结合河口区范围、区域防洪标准等,避免湿地的规划建设与已有规划的冲突。

(2)分析湿地原有场址环境。充分了解和掌握河口区原有生态风貌和湿地状况,对原有湿地环境的土壤、水、动植物等状况有最大程度的理解,在设计中保证湿地自然系统的完整性(沈洁, 2009)。

(3)评估河口区现有水文情势。在现状水系结构的基础上优化布局,尽可能利用现有沟渠、坑塘等建设生态湿地,杜绝在环境条件不适宜的情况下大面积开挖湿地。利用现有水系结构建设河口湿地,不仅可减少对环境的扰动,还能降低工程量与造价、缩短工期。湿地选址还应考虑汛期洪水影响,减小湿地被淹没的风险,保证河口湿地的正常运行。

(4)湿地选址应尽可能考虑可操作性。湿地选址应充分考虑土地征用拆迁、既有道路等对工程的约束,确保后续工程的顺利进行。

(5)湿地面积须满足水处理系统所需。依据湿地进出水水质指标及所选工艺计算湿地建设面积,进而指导湿地的选址及范围。

2.2 工艺流程设计

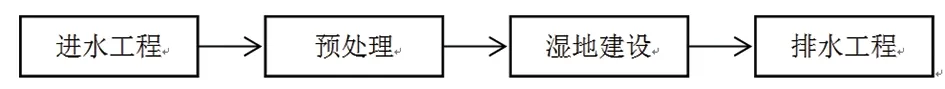

工艺流程设计是河口生态湿地规划中最重要的研究内容,既要恢复完整的湿地生态,又要保证河流水质的净化效果,主要包括进水工程、预处理、湿地建设与排水工程4个内容,工艺流程如图1所示。

(1)进水工程是将河流径流导流进入湿地的水利设施,可采取闸坝或设置泵站等方式,做好配水方案设计,有效提升水体流动速率和水体净化效率。

(2)预处理部分设置生态塘,首先将污染河水进行初步净化,实现悬浮颗粒物或泥沙的沉降、厌氧分解和植物吸收,减轻后续处理单元的污染负荷,最后再通过布水系统进入湿地,布水应均匀。

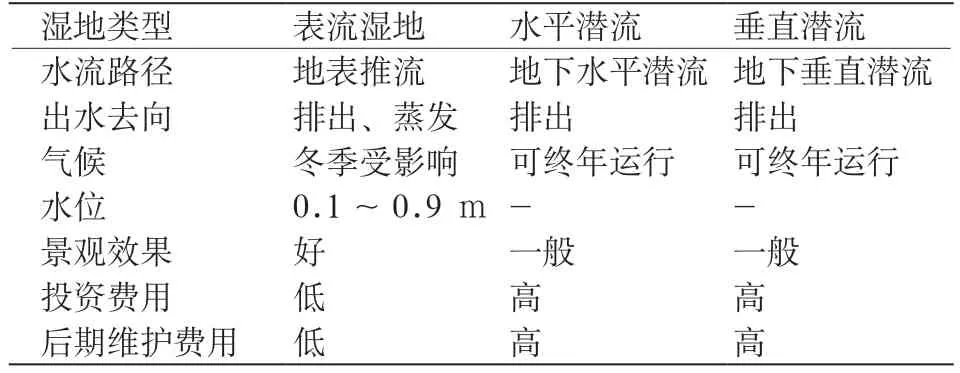

(3)湿地建设是河口生态湿地的主要功能区,主要采用人工湿地对水质进行强化处理,分为表面流、水平潜流和垂直潜流湿地(表1)。

生态湿地强调湿地的完整性与稳定性,处理对象为污染河流,水质指标要优于中水或生活污水。综合考虑湿地的景观构建及后期运营维护的需求,营建湿地应尽可能选择表流湿地,可减少对湿地生态系统的扰动并构建良好的景观效果,还可减少后期运营维护费用,利于湿地的长期运行(李杨克,2017)。只有在进水水质较差的情况下,在远离湿地核心保育区的区域采用潜流湿地,以提高水处理效果。表流湿地水流通道可设计为九曲连环式,以增加水力停留时间,达到强化处理的效果。应避免产生滞水区或死水区,必要时可设置推流器,加强水循环效果。

图1 水质净化功能型河口生态湿地工艺流程图Fig.1 Process flow diagram of estuarial wetland used for water purification

(4)排水入湖。通过建设水工构筑物闸坝等将湿地出水排出。该部分工程不仅是湿地出水口,也是湿地内水位调控的关键,可利用橡胶坝、钢板闸或调水泵进行调控。

2.3 功能区划分及布局

依据基址属性、湿地特征和管理需要进行科学合理的湿地规划设计。河口生态湿地强化了生态功能,弱化了科普、游憩功能,在保证湿地系统良好运行的情况下可适当兼顾观赏服务。在水质净化功能型河口生态湿地水系上游,应设置保育区,减少人为活动的干扰,强化湿地保护或恢复,可适当构建植物篱或建设雕塑隔离游人(林博, 2018),避免人与水的频繁交互,以保证湿地生态系统的完整与稳定。在下游水质得到改善后,可构建亲水空间,开展限制性生态旅游、科学观察与探索等活动。也可利用土方在核心区构建湖心岛,为鸟类构建远离人群侵扰的栖息地。

2.4 水生植物选择

植物配置设计是湿地营建的重要环节(杜波,2009)。河口生态湿地植物选择主要遵循以下原则:

(1)尽可能选择当地植物,避免外来植物过度繁殖,保证植物的适应性和存活生长,维持植物群落结构的稳定。

(2)根据河流水质情况选择耐污力强、根系发达、净化能力强、抗病虫害能力强、具备美观作用和经济价值的挺水植物与沉水植物。挺水植物因植株高大,生物量大,去污能力也较强,是目前湿地应用最多的种类。沉水植物一般用于初级处理和二级处理的深度处理。浮水植物主要用于氮、磷的去除和提高生态塘效率(朱华兵, 2011)。

表1 湿地类型及特点Table 1 Types and characteristics of wetlands

(3)芦苇、菖蒲组合可较好去除总氮,鸢尾、芦苇组合可较好去除氨氮和总磷,芦苇、菖蒲可较好去除硝态氮(杜红霞, 2017)。多种类植物搭配可塑造不同季节的观赏景观,对水体污染物的净化也能够相互补充,有利于实现生态系统的自我循环。

(4)注重植被的自然演替,植物群落的物种及其组成与湿地生境的自然演替相符合,可有效促进和加速湿地生境的恢复。必要时可采取分阶段的绿化模式,先建先锋植物群落,待生境改善后再构建目标植物群落(杨学军, 2001)。

(5)充分保护并利用现有植物,如杭州西溪湿地建设时保留了湿地内柿子树,构建了独特的风景线,并设立了火柿节,带动了湿地的生态经济。

2.5 湿地的生态管理

2.5.1 植物的生态收割 水生植物可以实现水质净化,但同时也应防止富集在植物体内的污染物腐烂后残留在湿地内,造成污染加剧。我国南方地区气候温润,水生植物能够全年生长。北方冬季低温地区应种植耐寒性强、生物量多、根区丰富、繁殖性能及氧气传输能力好的植物(熊昌龙, 2014)。研究资料显示,芦苇、茭白、水烛、香蒲等植物比较适合冬季北方潜流湿地。芦苇虽具有较强的氮磷吸收能力,但在冬季枯萎腐烂后释放的氮、磷会重新进入水体,造成水体氮、磷浓度过高,且干枯的芦苇存在火灾隐患,因此宜在秋冬季进行收割处理。

2.5.2 湿地的冬季管理 如果湿地床体无法给植物和微生物提供一个良好的生长环境,就会导致湿地对污水中污染物的去除达不到理想的效果,其中温度的影响至关重要(纪淼, 2017)。低温对植物、微生物、填料基质均有影响,低温结冰还会造成排水不畅,因此需采取以下保障措施:

(1)控制进水流量。在冬季水温较低的情况下,应控制湿地进水量,减轻湿地污染负荷,保证湿地出水达标。

(2)采取保温措施。采用植物体覆盖、地膜覆盖等保温措施,保障湿地冬季运行效果。沈阳浑南人工湿地工程中将炭化后的芦苇屑作为覆盖物进行保温处理,湿地出水口的温度可始终保持在9℃之上,保温效果良好(李亚峰, 2006)。沈阳满堂河人工湿地工程将枯萎的湿地植物作为保温覆盖物,也取得了很好的保温效果,有机物的去除率较无覆盖物有所提高(王湛, 2009)。

(3)微生物强化技术。湿地系统中微生物对有机物和氮的去除作用最大,可通过生物技术强化微生物挂膜,提高湿地系统内部的微生物数量和种类,保证湿地的净化处理效果。

3 结论与展望

湿地系统对调节区域气候、涵养水源和维护生物多样性方面具有重要意义。基于水质净化功能的入湖河口湿地建设,可以为市民提供游憩的场所,同时可改善和保障湖泊水质,具有良好的生态效益、社会效益和经济效益。在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和《全国湿地保护“十三五”实施规划》的指导下,水质净化功能型生态湿地的建设大有可为。