聚磷酸铵复合肥对设施番茄的肥效研究

王婷婷 杨恒哲 李元峰 赵文 张淑敏 周丽 解学仕

摘 要:为对比聚磷酸铵复合肥与传统肥料对番茄的肥料效果,对聚磷酸铵复合肥和相同养分的普通复合肥在设施番茄上的施用效果进行研究。结果表明,通过设备改造生产的聚磷酸铵聚合度为3~15,全水溶,适于农用,且生产过程安全、产品质量稳定。聚磷酸铵肥料处理的番茄株高和茎粗与普通复合肥处理相比无显著差异,叶片叶绿素含量增加11.2%,番茄果实维生素C含量提高14.7%,番茄果实可溶性糖含量提高29.5%,显著增产8.4%。研究表明,聚磷酸铵适于农业应用,施用以聚磷酸铵为原料生产的复合肥能显著改善番茄果实品质,提高番茄产量。

关键词:聚磷酸铵;肥效;番茄;复合肥料;新型肥料;农业应用

中图分类号:S143.5 文献标志码:A 论文编号:cjas20191200318

Abstract: To compare the effects of ammonium polyphosphate compound fertilizer (APP) and traditional fertilizer on tomato, this study explored the fertilization effects of APP and common compound fertilizer with same nutrient level on tomato growth and production by setting tomato fertilizer test. Results showed that by upgrading equipment, the degree of polymerization of APP was 3-15, completely water soluble and suitable for agriculture. The production process was safe and the product quality was stable. There was no significant difference in plant height and stem diameter of tomato under APP and common compound fertilizer application. However, the chlorophyll value of leaves increased by 11.2%, the vitamin C content in fruits increased by 14.7%, the soluble sugar content in fruits increased by 29.5%, and the yield increased by 8.4% under APP application in contrast to common fertilizer. Our study indicates that this APP fertilizer is suitable for agricultural application, and the compound fertilizer using APP as raw material could greatly improve the fruit quality and enhance the yield of tomato.

Keywords: Ammonium Polyphosphate; Fertilizer Efficiency; Tomato; Compound Fertilizer; New Fertilizer; Agricultural Application

0 引言

向土壤中施磷是補充植物必需营养元素的有效途径之一[1-3],但由于磷酸根离子在土壤中的迁移距离只有2 cm,普通磷肥很容易被固定,导致磷肥当季利用率只有5%~15%,即使将后效包括在内也不超过25%[4-5]。因此如何提高磷肥利用率是国内外肥料专家致力研究的问题。

聚磷酸铵是一种含N和P的聚磷酸盐,其通式为(NH4)n+2PnO3n+1,为长链状聚合物[6-9]。按其聚合度大小,可分为低聚、中聚和高聚3种。聚磷酸铵的水溶性和吸湿性随聚合度增加而降低,聚合度越高,水溶性越小[10-14]。通常,n<20为水溶性的,n>20为水不溶性的,聚合度高、难溶的聚磷酸铵常用作阻燃剂;聚合度低、水溶性的聚磷酸铵可作为肥料应用。作为肥料用的聚磷酸铵聚合度通常为2~18,包含正磷酸铵、焦磷酸铵、三聚磷酸铵和四聚磷酸铵等多种聚磷酸铵,聚合度更高、链更长的聚磷酸铵只有少量存在[15-16]。聚磷酸铵在肥料中应用具有如下优点:(1)氮、磷养分含量高,pH近中性,作物使用安全系数高;(2)溶解度大,可配制磷含量较高的液体肥料;(3)结晶(盐析)温度低,可以在较低气候温度下使用;(4)对金属离子有螯合作用,可防止溶液中金属杂质形成沉淀,在液体肥料中添加微量元素,有利于制成高浓度高品质的液体肥料;(5)在土壤中虽然不被植物直接吸收,但可以在土壤中缓慢水解成正磷酸盐被植物利用,是一种缓溶性长效肥料[17-20]。聚磷酸铵在肥料中的应用研究在国外起步较早,但国内近年才有少量应用,且生成聚磷酸铵的反应过程剧烈、反应时间短,极易产生水溶性低的长链聚磷酸铵,其生产工艺有待改进[18],目前未形成完整的标准和产品体系。笔者拟通过研究农用聚磷酸铵生产设备改进技术以及添加聚磷酸铵的复合肥产品在番茄上的肥效,为聚磷酸铵在农业中的应用提供依据[21-23]。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 肥料 18-0-22硫基肥、18-10-22(磷原料为磷酸一铵)硫基肥、18-10-22(磷原料为聚磷酸铵)硫基肥,以上肥料均由史丹利公司生产。

1.1.2 供试作物 番茄‘佳粉10号。

1.2 试验设计

大田肥效试验在山东省临沂市临沭县史丹利现代农业科技示范园智能温室大棚内进行。土壤有机质含量8.2 g/kg、碱解氮114.5 mg/kg、速效磷15.6 mg/kg、速效钾125.7 mg/kg,土壤pH 6.7。

试验共设4个处理。处理①为空白对照处理,不施肥;处理②为不施磷肥对照处理,施用18-0-22硫基肥1500 kg/hm2,其中50%作为底肥撒施翻耕,其余50%分5次于膨果期追肥穴施;处理③为常规肥料处理,施用18-10-22硫基肥1500 kg/hm2,其中磷原料为磷酸一铵;处理④为聚磷酸铵复合肥处理,施用18-10-22硫基肥1500 kg/hm2,其中磷原料为聚磷酸铵。处理③~④肥料施用时间与方式同处理②。

试验采用随机区组设计,每个处理设置3次重复,每小区4行,行距0.65 m,株距0.35 m,每行定植22株,小区面积19.5 m2。试验于2018年4月3日定植,5月25日开始收获,7月27日拉秧,生长期115天。各处理间灌溉、除草、病虫害防治等其他管理措施一致。

1.3 测定指标与统计分析

1.3.1 聚磷酸铵测量指标 以蒸馏后滴定法测量聚磷酸铵中总氮含量。以磷钼酸喹啉重量法测定聚磷酸铵中有效磷含量。以阳离子交换树脂法测量聚磷酸铵的聚合度。以重量法测定聚磷酸铵中水不溶物含量。以差减法计算聚磷酸铵中酰胺态氮含量。以高效液相色谱法测定聚磷酸铵中缩二脲含量。以酸度计测定聚磷酸铵的pH。以干燥重量法测定聚磷酸铵中水分含量[24]。

1.3.2 番茄测量指标 自番茄4月3日定植起,每隔20天以直尺测量株高、以游标卡尺测量最粗处茎粗。在番茄膨果期6月2日上午8:00—10:00间,以手持型SPAD-502叶绿素仪测定叶片叶绿素含量相对值。以蒽酮比色法测定番茄果实可溶性糖含量。以酸碱滴定法测定番茄果实有机酸含量。以2,6-二氯酚靛酚法测定番茄果实维生素C含量。

1.3.3 数据统计分析方法 采用Microsoft Excel 2016软件对数据进行处理、绘图,采用SPSS 11.5统计分析软件对数据进行差异显著性检验。

2 结果与分析

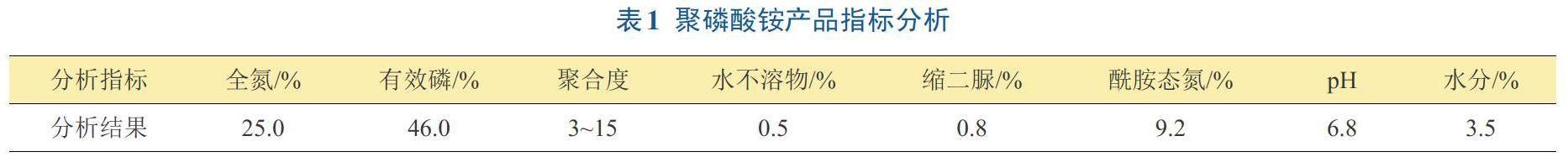

2.1 自产聚磷酸铵品质分析

磷酸-尿素缩合法是国内生产农用聚磷酸铵普遍采用的生产方法,但采用这种方法生产时,由于聚合反应剧烈放热,关闭加热后仍有部分余热,从而使体系温度急剧升高[25]。反应温度过高一方面容易造成物料溢出,另一方面容易生成高聚合度的聚磷酸铵。为了控制反应体系温度,研究人员对反应釜进行改造:(1)反应釜筒体盘管通入冷却水,锥体盘管通入蒸汽,并在锥体部分安装切换阀,反应剧烈期可以将蒸汽换成冷却水,以控制反应体系温度;(2)设置搅拌以减缓反应剧烈程度;(3)通过离心风机把反应放出的气体及时排出;(4)设置两级溢流槽以保障反应安全,另外,一级溢流槽设置回流装置,可以使物料返回至反应体系。通过采取上述技术改造措施,使聚合反应过程更平稳,从表1可以看出,聚磷酸铵的聚合度稳定在3~15,结合全氮、有效磷、pH等指标分析,该产品质量稳定,适宜在肥料中应用。

2.2 不同施肥处理对番茄株高的影响

由图1可看出,在番茄生长初期不同施肥处理间的株高差异不显著,自定植后20日起,至拉秧前1个月,番茄株高呈直线增长趋势,各处理间的株高差异也逐渐显著。自定植20日起,处理③和处理④的株高均显著高于处理①和处理②,但处理③和处理④间的株高在番茄定植2个月内差异不显著,番茄定植2个月后,处理③和处理④的株高差异显著。6月22日测量株高时,4个处理间的差异均显著,且呈现出处理④>处理③>处理②>处理①的结果,处理④的株高比处理③增加8.1%,说明聚磷酸铵是一种缓释型磷肥,磷酸根可以分级释放,延长磷素有效期。

2.3 不同施肥处理对番茄茎粗的影响

由图2可看出,在4月3日定植时,各施肥处理间番茄茎粗差异不显著。随时间延长,各处理间的差异逐渐显现,处理②、处理③、处理④的茎粗显著高于处理①,说明施肥能显著促进番茄茎变粗。施用聚磷酸铵为磷肥原料的处理④在4月23日及之后的测量过程中,番茄茎粗均显著高于不施磷肥处理②,而施用磷酸一铵为磷肥原料的处理③,在4月23日、5月13日及7月12日测量时的茎粗与不施磷肥处理②间的差异不显著,说明施用聚磷酸铵能显著促进茎粗生长。处理④在4月23日、5月13日及7月12日3次测量的茎粗均显著高于处理③,说明施用聚磷酸铵比施用磷酸一铵更能促进茎粗生长。

2.4 不同施肥处理对番茄叶绿素值的影响

磷是磷脂分子的重要组成元素,缺磷会影响叶绿体膜的结构和功能,低磷脅迫会使叶片叶绿素含量降低。从图3可以看出,处理④的番茄叶绿素值显著高于其他处理,其中分别比处理③、处理②、处理①高11.2%、33.8%、74.4%。处理③的番茄叶绿素值除显著低于处理④外,均显著高于其他处理,其中比处理②高20.3%、比处理①高56.9%。

2.5 不同施肥处理对番茄品质指标的影响

表2反映了不同施肥处理对番茄果实维生素C含量、可溶性糖含量、有机酸含量3个品质指标的影响。处理④(聚磷酸铵肥料处理)的维生素C含量显著高于处理③(磷酸一铵肥料处理)、处理②(不施磷肥处理)、处理①(不施肥处理),分别增加14.7%、19.9%、68.6%;处理④的可溶性糖含量也显著高于其他3个处理,分别比处理③、处理②、处理①高29.5%、32.9%、97.3%;处理④的有机酸含量与处理③、处理②相比差异不显著,但3个处理均显著高于处理①。处理③的维生素C含量、可溶性糖含量、有机酸含量与处理②相比均无显著差异,但均显著高于处理①。处理②的维生素C含量、可溶性糖含量、有机酸含量均显著高于处理①。施用聚磷酸铵的处理④对番茄的品质指标有明显的改善作用。

2.5 不同施肥处理对番茄产量的影响

表3反映了不同施肥处理对番茄产量的影响,可以看出,4个施肥处理间的小区产量差异均显著,产量由高到低表现为处理④>处理③>处理②>处理①,折算成公顷产量后,处理④(聚磷酸铵肥料处理)产量达83009.28 kg/hm2,比处理③(磷酸一铵肥料处理)显著增产8.4%,比处理②(不施磷肥处理)显著增产20.3%;处理③(磷酸一铵肥料处理)比处理②显著增产11.0%;处理④、处理③和处理②3个施肥处理产量均显著高于处理①。从产量数据中可以得出,添加聚磷酸铵的肥料对番茄起到明显增产作用。

3 结论

(1)通过对聚磷酸铵反应设备进行改造,使反应过程更加安全平稳,得到的聚磷酸铵产品聚合度3~15,为短链聚磷酸铵,水溶性好、缩二脲含量低、pH适宜,故而品质优良,适用于农业生产应用。

(2)聚磷酸铵肥料处理的番茄株高和茎粗在生长中后期均显著高于不施磷肥处理,而施用磷酸一铵肥料处理的株高和茎粗与不施磷肥处理间差异不显著;施用聚磷酸铵肥料处理的番茄叶绿素含量显著高于其他处理,比施用磷酸一铵肥料处理高11.2%,比不施磷肥处理的高33.8%,比不施肥处理高74.4%,说明施用聚磷酸铵比施用磷酸一铵更能促进番茄生长。

(3)聚磷酸铵肥料处理的番茄维生素C、可溶性糖含量均显著高于磷酸一铵肥料处理,分别提高了14.7%、29.5%,说明施用聚磷酸铵肥料对番茄的品质指标有明显的改善作用。

(4)4个施肥处理番茄的产量由高到低表现为聚磷酸铵肥料处理>磷酸一铵肥料处理>不施磷肥肥料处理>不施肥处理,其中,聚磷酸铵肥料处理比磷酸一铵肥料处理显著增产8.4%,比不施磷肥处理显著增产20.3%,从产量数据中可以得出,添加聚磷酸铵的肥料对番茄起到明显增产作用。

4 讨论

Holloway等[21]研究表明,相同化学组分的液体聚磷酸铵的磷利用率是颗粒磷肥的15倍。章守陶等[25]研究发现,液体聚磷酸铵与等养分含量的磷酸一铵相比,可使哈密瓜增产3.0%~8.4%。本研究中聚磷酸铵肥料处理与磷酸一铵肥料处理相比,在番茄茎粗、株高、叶绿素、维生素C、可溶性糖含量以及产量等指标方面均有更好的表现,这可能与聚磷酸铵在土壤中分级释放,肥效时间长有关[26],聚磷酸铵的增产效果与前人研究一致。本研究探讨了添加聚磷酸铵复合肥料在设施番茄上的应用效果,其对中微量元素的鳌合效果有待进一步验证。

参考文献

[1] 赵文,高进华,解学仕,等.聚磷酸铵合成工艺评述及产品农用研究进展[J].磷肥与复肥,2019(10):25-27,31.

[2] 梅军,钟矿,张林锋,等.工业磷酸-尿素缩聚法制备低聚磷酸铵工艺研究[J].无机盐工业,2019(4):48-50.

[3] Degryse, Fien, McLaughlin, et al. Phosphorus Diffusion from Fertilizer: Visualization, Chemical Measurements, and Modeling[J]. Soil Science Society of America Journal,2014(3):832-842.

[4] 徐保明,徐思思,唐强,等.水溶性聚磷酸铵的合成工艺进展[J].无机盐工业,2017(4):5-8.

[5] 王连祥.聚磷酸铵中磷含量的测定方法研究[J].化肥工业,2012(4):16-18,72.

[6] 尚成新,杨帅.水溶性聚磷酸铵的纸张阻燃[J].杭州化工,2010(1):26-28.

[7] Evtushenko M, Grigoriev A, Rudakova T A, et al. Effect of aluminum hydroxide on the fireproofing properties of ammonium polyphosphate-pentaerythritol-based intumescent coating[J]. Journal of Coatings Technology and Research,2019,16(5):1389-1398.

[8] Iyamuremye F, Dick R P, Baham J. Organic amendments and phosphorus dynamics Ⅱ. Distribution of soil phosphorus fractions[J]. Soil Science,1996(6):553-562.

[9] 焦立强,汤建伟,化全县,等.聚磷酸銨的研发、生产及应用[J].无机盐工业,2009(4):4-7.

[10] 王连祥.新型肥料聚磷酸铵生产技术与应用初探[J].化肥工业,2008(4):16-17,22.

[11] 鲁厚芳,钟本和.聚磷酸铵肥料的制备研究[J].磷肥与复肥,1997(4):45-47.

[12] 印华亮.农用聚磷酸铵的研发及应用[J].磷肥与复肥,2018(8):17-18.

[13] Venugopalan M V, Prasad R. Relative efficiency of ammonium polyphosphate and orthophosphates for wheat and their residual effects on succeeding cowpea fodder[J]. Fertilizer Research,1989(2):109-114.

[14] 严山,徐金桥,李志刚.低聚合农用聚磷酸铵工艺路线分析[J].化肥设计,2018(3):28-31.

[15] Tomar N K, Gautam K. Effect of soil properties on hydrolysis of ammonium polyphosphate and tetrapotassium pyrophosphate in some arid and semiarid soils[J]. Arid Land Research and Management,1996(1):236-241.

[16] 余林春,杜怀明,叶宇玲,等.低水溶性聚磷酸铵的研制及晶体构型[J].无机盐工业,2014(2):27-30.

[17] 张悦,李洋.聚磷酸铵合成方法的研究进展[J].磷肥与复肥,2014(3):39-43.

[18] 杨旭,张承林,胡义熬,等.农用聚磷酸铵在土壤中的有效性研究进展及在农业上的应用[J].中国土壤与肥料,2018(3):1-6.

[19] 王蕾,邓兰生,涂攀峰,等.聚磷酸铵水解因素研究进展及在肥料中的应用[J].磷肥与复肥,2015(4):25-27.

[20] 汪家铭.新型肥料聚磷酸铵的发展与应用[J].杭州化工,2010(1):6-10.

[21] Holloway R E, Bertrand I, Frischke A J, et al. Improving fertiliser efficiency on calcareous and alkaline soils with fluid sources of P, N and Zn[J]. Plant and Soil,2001,236(2):209-219.

[22] Sutton C D, Larsen S. Pyrophosphate as a source of phosphorus for plants[J]. Soil Science,1964(3):52-58.

[23] 黃燕,汪春,衣淑娟.液体肥料的应用现状与发展前景[J].农机化研究,2006(2):198-200.

[24] 王清才,杨荣杰,何吉宇,等.粘度法间接测定聚磷酸铵聚合度研究[J].无机盐工业,2007(3):55-57.

[25] 章守陶,谢泰云,周志英.聚磷酸铵液体复合肥料的肥效简报[J].土壤肥料,1991(3):47.

[26] 王方进.低聚磷酸铵肥料的合成及其在土壤中的转化研究[D].泰安:山东农业大学,2014:41.