中国近代教会大学建筑的文化解读

——以沪江大学思晏堂为例

孔 娜, 刘淑娟

(1.上海理工大学 马克思主义学院, 上海 200093;2.上海理工大学 档案馆, 上海 200093)

教会大学及其建筑是中国近代史上的独特现象,具有鲜明的时代和文化印迹。1906年美国南北浸信会(1)浸信会,又称浸会、浸礼会,基督教新教派。17世纪30年代随清教徒移民传入美洲,1845年因废奴与蓄奴问题冲突,分裂为美南浸信会(The Southern Baptist Convention,又称南浸会)和美国浸礼会(The American Baptist Missionary Union,又称北浸会)。联合在上海创办“上海浸会大学堂”(Shanghai Baptist College)和“上海浸会道学书院”(Shanghai Baptist College and Theological Seminary),1914年合并,1918年简称沪江大学(Shanghai College)。1952年全国院系调整后,沪江大学撤销,原址建立上海工业学校,后发展成为上海理工大学(军工路校区)。沪江大学素有“沪上最美校园”之称,截至1949年共修建53幢建筑,现留存36幢,30幢被评为上海市优秀历史建筑。这些建筑质量高、规模大、组合成群,呈现校园哥特式(Collegiate Gothic)的西方建筑风格。思晏堂(Yates Hall)是沪江大学最早、最重要的大建筑,也是沪江大学的标志性建筑。

一、思晏堂的建造背景

建筑在本质上是视觉和空间的符号。“对某一种建筑形态的研究,都应该将其考察对象放在其生成环境中进行剖析,这样才能较准确地理解建筑在不同时空结构中的社会意义,并进而推论出建筑在社会中的存在价值和发展中的规律性。”[1]265沪江大学第一幢综合性大建筑命名为“思晏堂”,是为了纪念第一位到上海传教的南浸会传教士晏马太(M.T.Yates)。思晏堂的建造与沪江大学的创办紧密相连,与19世纪末20世纪初中美两国的社会局势和政治变化相关。

美国南北浸信会在华传教遭遇挫折。由于政治、军事、文化等原因,外国传教士在中国的“直接布道”并不顺利。浸信会传教士叔未士(2)叔未士(J.Lewis Shuck),第一位到中国传教的美国浸信会传教士。1836年来华,1847年由广州到上海传教。(J.Lewis Shuck)夫妇1836年最早到澳门传教,到1899年华东差会仅有13所教堂、32个布道站和683名信徒,1900年华中差会仅有15名传教士、7所教堂、4个布道站和162名信徒[2]2。1900年义和团运动提出“扶清灭洋”“保清灭教”口号,对“洋教”“洋人”“洋物”一概反之。时任山东巡抚的袁世凯在致总理衙门函中写道:“自光绪二十五年夏间……蔓延四十余州县,凡掠害教民焚拆教堂之案计共一千起。”[3]67北浸会华东差会(3)北浸会在中国的分支机构。19世纪后半叶的宣教区域以宁波为中心,在绍兴、金华、杭州、湖州等地建立宣教点,后扩展到整个浙江省。和南浸会华中差会(4)南浸会在中国的分支机构。1847年晏马太(Matthew T.Yates)夫妇到上海开辟,后在苏州、镇江、扬州、常州等地建立宣教点,1904年在河南郑州设宣教点。虽主要在江浙一带传教,亦受波及,仓皇避难于上海租界逾半年。传教士们反思多年“成果”:言之谆谆,却听者藐藐;历经艰辛,却如“对着风浪讲话”和“把种子撒入水中”[4]181。他们意识到“中华归主”实为万难之事,旧方法弊端重重,迫切需要寻找新的传道途径。

其他差会在华开办第一批教会大学。另一方面,许多传教士陆续在中国开办教会学校,已取得不小的成果。1877年就读教会学校的学生5 917人,1890年增加到16 836人[5]732。19世纪后20年,有5个基督教教育中心已在中学基础上增加了大学部:美国长老会创办的文会馆(Tengchow College)和育英书院(Hangchow Presbyterian College),美以美会创办的汇文书院(Peking University),美国公理会创办的潞河书院(North China College),美国圣公会创办的圣约翰书院(St.John’s College)[6]10-11。面对其他差会的成绩,华东差会和华中差会的传教士自然不甘落后,开始考虑共同建立一所联合大学和神学院(a Union College and Seminary)。

美国学生志愿海外传教运动的兴起。19世纪末,美国基督教领袖宣传信徒有义务在千禧年来临前向海外异教徒或无信仰的人传播“福音”,青年学生的宗教热情被点燃,纷纷加入海外传教行列,形成美国学生志愿海外传教运动。1886至1918年的30余年里,派往外国的传教士8 140人,其中2 524人被派到中国[7]105。具有较好的文化素养和专业知识的学生加入传教,改变了传教士的构成,也拓宽了传道途径。同时,教会也积极鼓动工商界捐款支持海外宣教事业。1905年美国国内对各差会的捐款总数810 725美元,十年后上升到1 893 990美元。丰裕的财力使传教差会得以投入高等教育这种耗资较大的事业[8]23。

中国政治和社会局势发生剧烈变革。甲午战败后,批判和改革科举制度的呼声日高。严复批判八股取士“上不足于辅国家,下不足于资事蓄;破坏人才,国随贫弱”[9]43,科举不改则中国无进步。1905年清廷颁上谕:“自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁、科考试,亦即停止”[10]5392,科举制被正式废除。准备做官的学生开始寻找西式学校;甚至那些保守的学者也不得不试图补学一些西学。……教会大学又一次受到人们的欢迎[11]89。广学会(5)广学会,1887年英﹑美基督教新教传教士和外交人员﹑商人等在上海成立的出版机构。曾报道,“现在已有很多人,特别是在甲午战争之后,要买我们的书;以前即使白送给他们这些,他们也不愿看一看”,但现在“各行各业对西学都有极大的需求——不仅是教育方面的书籍,地理、历史、科学、旅行方面的书籍都需要”[12]44-45。政府和民众对西学的新态度激发了华东差会和华中差会的办学热情。

1902年华东差会与华中差会成立八人委员会协商联合办学,经过七个月的广泛讨论、多次表决并征求中国传教士的意见,10月29日通过了《关于美南浸信会华中差会与美国浸礼会华东差会合办基督教大学的声明》及决议。对此决议,北浸会主张联合办一所中学,南浸会授权华中差会负责人万应远(R.T.Bryan)募款在上海办一所“思晏大学堂(Yates College)”。1905年3月南北浸会总部终于批准联合办学方案,5月推选出第一届学校董事会筹办建校事宜。校董会接受万应远的提议,决定建一幢名为“思晏堂”的楼[2]21。“思晏大学堂”止于设想,“思晏堂”却即将成为现实。

二、思晏堂的建造过程

校园规划与建设是创办大学的首要事宜。1905年11月2日,沪江大学董事会选定并购入上海东北部黄浦江边一块约21英亩的土地和5.5英亩的滩地,此处距市中心6英里、距公共租界边界1英里[13]。校董会随即开始规划校园,建造思晏堂。

规划设计。校董会成立了地产和建筑委员会,两会不久合并,成员有万应远、柏高德(J.T.Proctor),由万应远任主席,柏高德任秘书[2]17。建筑委员会聘请美国测量员对校园土地进行测绘和规划。因经费所限,委员会决定建一幢行政楼(思晏堂)、两幢宿舍、一间食堂和四幢教员住宅。图1为当时校园规划地图,中央黑色1号区域是思晏堂建设地块。规划中的思晏堂有三层楼高,外部尺寸约50×110英尺,预算约30 000墨元(6)按当时汇率计算,约15 000美元。。

图1 上海浸会大学堂暨道学书院规划地图[15]

1906年4月,校董会批准了校园规划方案。上海建筑承包商邝玉驰竞标成功,与学校约定1908年1月31日前完成所有建筑的施工。建筑师查尔斯·摩尔(Chas.Moore)以合同价格的5%(每月250元),承担建筑师和建筑监理工作。委员会雇佣了一名中国籍绘图员,负责绘制平面图、立面图、剖面图等工作。柏高德全程跟进监督,保障校园规划和建筑方案的实施[14]。

垫高地基。1907年5月,施工正式开始。于黄浦江畔建校,是“对黄浦江一览无余……他们看到了资源丰富人口众多的中国广袤大地,这座伟大的城市是它的门户”[16]4,但低洼的地势不利于校园建设。为防江潮,校董会决定把建楼所需的40亩滩地的地基垫高6英尺6英寸,即把图1中虚线标注的地块垫高约1.98米。学校最初雇佣许多劳工从校园西侧挖土,再用扁担挑到垫高处,直至西侧被挖出一个大池塘才完成一半。后来一户居民把自家地里的土挖出来卖给学校,数百工人推着独轮车昼夜运土,终完成地基垫高工作[16]5-6。因土质松软,又耗时8个月打地基,“一根根桩子打进淤泥地里。桩上铺满4英尺宽、6英尺深的石灰、黄沙和碎砖坚硬混合物。12人爬上一个高台,和着东方号子的节奏,把挂着绳子的巨大木夯拉起再放下。打好大学第一幢楼思晏堂的地基用了整整8个月的时间”[16]6。

1908年1月21日,学校举行思晏堂奠基仪式。校董会主席高雪山(J.R.Goddard)(7)高雪山(J.R.Goddard),美国北浸会海外分会华东差会牧师,1868年来华传教,1913年病逝于宁波。主持,美南浸会主席、美国南北浸会第一届联席会议主席斯蒂芬斯(E.W.Stephens),上海道台梁如浩(Liang Yu Ho),美国驻华公使田贝(C.A.Denby)和南北浸会多名传教士参加了奠基仪式。斯蒂芬斯首先发表演讲:“上海浸会大学堂之于上海,就如自由女神像之于纽约,都矗立在大城市的港口入口,都是友好的象征……这所学校是晏马太博士及众多教徒多年工作达到的一个辉煌高峰。”[17]嘉宾演讲结束后,斯蒂芬斯手持银铲为思晏堂奠基。奠基石运输颇费周折,最后由上海船舶公司派船专门运送到学校,奠基石上刻着“Yates Hall Corner Stone laid by E.W.Stephens,LLD.First president of the General Convention of Baptists of North America.Shanghai Baptist College*Shanghai Baptist Theological Seminary January 21,1908”字样[18]。

奠基仪式不仅是思晏堂地上工程的开端,还意味着“物理空间”的沪江大学的开端。正如魏馥兰所说:“这石头不仅是思晏堂的奠基石,也是整个学校的奠基石。”[16]8它是筹备者们多年苦心经营的成果,也是美国南北浸会合作的成果。《字林西报》(8)《字林西报》(The North-China Daily News),亦称《字林报》,外国人在中国出版的影响最大的英文日报。1864年在上海创刊,1951年停刊。1月22日、《北华捷报和最高法庭与领事公报》(9)《北华捷报和最高法庭与领事公报》(The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette),鸦片战争后最早在中国创办的外文报刊,1850年创刊,1941年停刊。1月24日均对思晏堂奠基进行了长篇幅报道,记录了整个奠基仪式和三位嘉宾的演讲内容。

建筑竣工。思晏堂奠基仪式与原计划完成所有建筑施工日期只隔十天,竣工延期已成必然。对思晏堂竣工时间众说纷纭,文献记载与引用不尽相同,有建于1907年、1908年建造、1908年竣工和1909竣工之说。

《The Voice》1923年第12卷第6期刊载魏馥兰《History of The College》文,“思晏堂……这幢建筑1908年底建造完成”[19]3。同年《沪江大学年刊》刊载沪江大学1923届文学系学生何仲箫的《本校建筑史》,“至1909年思晏堂告成,是为沪大之第一座之大建筑物”[20]23。1926年《The Voice》沪大二十周年特刊中《二十年来本校底鸟瞰》一文,“最先的主要建筑物,当推思晏堂Yate Hall……此堂于1909年落成,共费墨洋四万元”[21]3。1927年《沪江大学年刊》刊登思晏堂照片,附文注1909年竣工。1929—1937年《私立沪江大学一览》刊登学校招生简章,均说思晏堂建于1907年,未提及确切竣工时间。魏馥兰在书中的附录Ⅲ列出思晏堂建造时间1908年[16]95,海波士参考魏馥兰书,在附录E中也只列出思晏堂建造时间(erected time)1908年[2]232。作为建筑委员会成员,魏馥兰是学校建筑历史的见证者,因此他的记载相比其他人的说法准确性更高,但他在书末列出思晏堂建造时间是1908年,未免又让人疑惑。

历史文献记录时间不一,后人引用和考证结果也不一致。上海理工大学百年校庆时出版的《隽永 沪江大学历史建筑》[22]20和《大载沪江:沪江大学图像史料选编(1906—1952)》[23]29认为思晏堂1908年年末落成。有关沪江大学建筑的两篇文章《沪江大学校园空间形态及历史建筑解析》[24]95、《中国近代教会大学的学院哥特式建筑》[25]108提及思晏堂的建成时间是1909年。

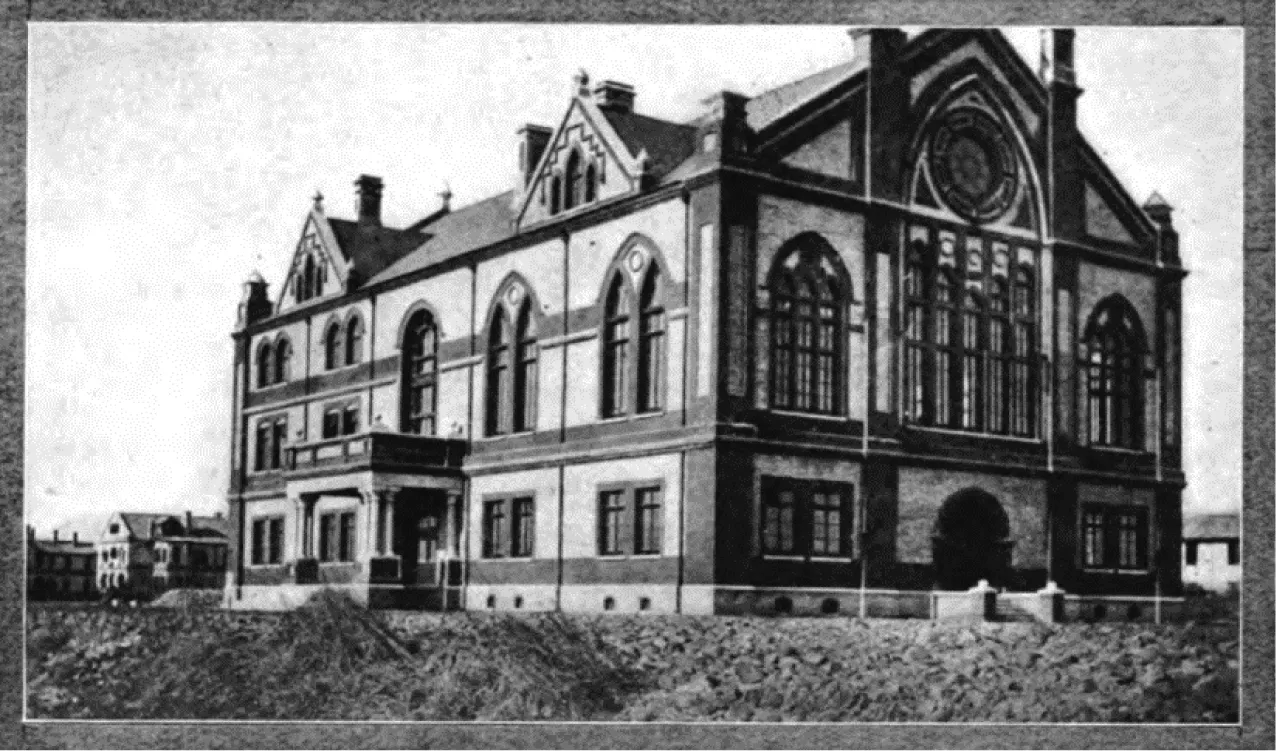

在美国校友帮助下,笔者找到柏高德发表于1909年5月《浸会杂志》的文章《浸会大学堂暨道学书院开学——规划和发展前景》,文内附图2并记录:“为期两年的建筑工作在1908年最后的几天完结。”[26]柏高德作为建筑委员会的成员、秘书,全程跟进、监督、保障思晏堂等建筑的施工,并且文章发表于思晏堂奠基次年,与魏馥兰1923年《天籁》文中记载一致,从而可以确证思晏堂竣工时间就是1908年年底,而且是1908年的最后几天。

图2 柏高德拍摄的竣工后的思晏堂[26]

竣工后的思晏堂长110英尺、宽64英尺,长方形平面,砖木结构,由清水红砖、石头和美国松木建成[27]。南立面双联尖券、山墙玫瑰窗,双坡红瓦,南向入口采用组合柱式门廊,东向入口有拱形门洞,是典型的美国学院哥特式建筑风格。

启用扩建。1909年2月10日,上海浸会大学堂正式开学,思晏堂正式启用。作为第一幢综合性大建筑,思晏堂功能多样:神学院和大学的办公室、教室在一楼;礼堂在二楼,高耸至三楼,足以容纳300人;二楼和三楼的其他房间用作学生宿舍[14]3。随着学校发展,思晏堂增加了其他功能,如1911年在二楼设置一间阅览室。学生数量逐年增加,又对思晏堂进行扩建,增加一层变成四层。陈子初在《沪江大学记》中描述1914年的思晏堂:

“思晏堂面南背北,高凡四层。其前有台,以思晏堂三字缀其上。堂之下层,中设会客厅。厅置玻柜六,凡动植之标本,各省之天产,以及钟鼎古画,悉罗而致之,不啻一小博物院。第二层有藏书楼,所藏中西文学格致等参考书,不下千余册……又有礼堂一,可容三百人。……一二层除礼堂、藏书楼、客厅外,余悉为教室。三四层为斋房。”[28]

郑章成、吴经熊、徐志摩等人都曾在思晏堂留下刻苦攻读的身影。1920年沪江大学首次招收女生,女生宿舍最初就设在思晏堂。学校后增建怀德堂(女生宿舍)、图书馆和思魏堂(大礼堂),思晏堂的功能逐渐单一,主要用作行政和教学楼。1956年9月思晏堂遭龙卷风袭击,受损后修建。2005年10月,思晏堂被上海市政府评为优秀历史建筑。

三、思晏堂的再解读

19世纪末至20世纪30年代,西方传教士在华共创办了17所教会大学,校园建筑采用中西合璧式的教会大学有11所[1]42,而沪江大学却采用了校园哥特式这一西方建筑风格。任何一种建筑形态,“都会同时具有历史现象和现实现象的属性”,作为历史现象,“彼时彼地人的行为活动已不会再重复”,而作为一种现实现象,“此时此地人的行为活动又促使对其所表现的历史价值、文化价值和社会意义的再理解,在另一层次和时空中延续着这一过程,并从新的观念和角度重新认识彼时彼地的活动过程”[1]275。

传播福音是最初的建造目的。“上海浸会大学堂暨神道学校的建立是一项基于信仰的事业。”[2]1创办沪江大学和建造思晏堂最初目的是传播基督福音,这从思晏堂的命名和功能可见一斑。取名“思晏堂”是为了纪念第一位到上海传教的南浸会传教士晏马太(M.T.Yates)。晏马太1847年9月12日携新婚妻子抵达上海,同年11月在老北门外开设圣会堂。1853年上海小刀会起义期间,他协助美国公使保障外侨安全,并营救了时任苏松太道的吴健彰。美国南北战争时期,依靠房地产投机、到工部局和美领事馆任职,坚持传道。他在中国41年,是华中差会的奠基者和柱石,“其他人来而复去,常常只够时间学习语言开始工作,晏马太夫妇却总留在那里”[8]15。

宗教活动是沪江校园生活的重要内容。思晏堂的二楼礼堂是举行宗教活动的重要场所。1909年学校成立基督教青年会,1913年成立沪东浸礼公会,基督教青年会和沪东浸礼公会的许多宗教活动,如礼拜日讲道、主日学、祈祷会等,都在二楼礼堂礼堂举行。沪江大学“学生除了每周有两个课时的宗教必修课外,还必须参加礼拜。在平日,学生在上午10时的课间到礼堂去做15分钟的礼拜。到了星期天,学生必须参加一小时的讲经礼拜,还必须参加主日学”[8]71。圣诞节时,礼堂会装饰圣诞树,全校师生、教徒及子女聚在一起举行庆祝活动[29]16。所有学生,无论是否皈依基督教,都会在宗教氛围中培育基督教的灵性。

建筑形式折射出中西文化交流的不对等。浸会传教士以拯救异教徒的心态来华,自带西方文化优越性光环。“教会大学建筑形态构成并不是出于对某种建筑风格的形象特征的偏爱来考虑的,其设计思想是由广义的社会效应和文化内涵所决定的。”[27]75沪江校园规划布局、建筑风格与美国弗吉尼亚大学、韦尔斯利学院等大学在风格和气质上相似,是对西方建筑形式的简单照搬,是“西方文化本位”居高临下的表达。

美国在中国办学依据的是不平等条约,许多传教士在文化、道德和艺术上对中国存在偏见。例如,晏马太虽赞叹中国士人背诵经典的本领、中国商人的精明能干,但认为中国人不会成为美国所赞赏的公民,理由是“他们对邪恶与不道德的内在本能,他们蔑视妇女……这一切使中国人不配成为一个文明的基督教国家的公民”[8]16。校董会完全选择西方建筑风格,可能因为他们对中西合璧建筑式样不感兴趣,不乐意了解中国的建筑文化,更做不到表现中国建筑的美学观念。这从侧面折射出西方文化占据主导地位,近代中西文化交流的不对等。

建筑风格与近代上海是中国最西化的城市相关。创办燕京大学时,校长司徒雷登(S.J.Leighton)主张新校舍的建筑要尽量中国化,“我所要求的是使燕大继续保持浓厚的基督教气氛和影响,而同时又使它不致成为(哪怕看起来是)传教运动的一部分”[30]61。中西合璧式样将西式材料、结构体系与中国大屋顶造型、装饰结合在一起,在一定程度上能缓和民众对基督教的抵御情绪。上海是中国近代最开放、最西化的城市。18世纪70年代初,上海开办的各式外语学校就有20多所,以实用英语(教授口语、写英文书信、记账单)为主要教学内容的外语培训班最受欢迎[31]。与沪江大学一样,位于杭州的之江大学和苏州的东吴大学也选择了西方建筑风格。西方文化汇聚上海,许多民众“崇洋”,给沪江大学校董会以信心,认为没必要借助中国传统建筑形式来表达对中国文化的“认可”。毕竟,“上海在许多方面适合成为一个教育的中心。它与中国各地的交通便利,比其他当地传统势力强大的地方较有可能有某种思想和言论的自由。上海本身是一个现代的地方,它的气氛有利于现代教育的成长”[8]31。因此沪江大学不仅得以幸运“开办于一个对最终成功具有巨大希望的时代”[2]14,也得以幸运开办于一个最具活力和开放性的城市。

四、结论

教会大学建筑是了解和研究近代中国教会大学和建筑文化的有形史料。“教会大学建筑形态是在特殊的社会结构中出现的一种特定的建筑形式,其显示的社会意义,也只能在某种层次的社会观念的特定条件下才会成立。”[1]265我们从思晏堂的建造背景、过程和建筑风格、功能可知,教会大学的建筑不仅仅是建筑,还是中西文化和实力对比的表征。它是西方文化对中国文化渗透的重要场所,折射出西方文化的“优越性”,西方资本主义国家对中国的强势地位。当然,校园哥特式建筑风格在沪江大学的成功实践,也在客观上传播了西方建筑文化,促进了中西建筑文化的交流。

近代传教士在华开办大学是异常复杂的历史现象,教会建筑也具有多重性和多面性。对思晏堂的研究是一个个体的研究,但一般存在于个体中,个性往往体现着事物的共性。教会大学建筑情况各异,要勾勒出每一所大学的建筑原貌,给出客观公正评价,就需要对许多具体的问题进行细致研究,在此基础上总结出教会大学建筑的普遍共性。对沪江大学第一幢大建筑思晏堂的研究,仅为初步尝试之一。