加快农机化转型升级的思考

邓 庆,余红斌

(云南省农业机械推广站,云南昆明 650224)

当前,云南农业同全国一样,正面临劳动力工资、土地、农资等生产要素成本不断上升,农产品价格呈“天花板”式下降,“挤压效应”凸显;农业环境资源约束加大,中青年劳动人口向城镇转移加快,农村空心化、老龄化情况加剧,农业生产劳动力“38、59”现象突出等多种挑战。大力推进以农业机械化为主要内容的农业现代化是解决以上问题的重要措施。《国务院关于加快农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发〔2018〕42号)指出:“农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础,是实施乡村振兴战略的重要支撑。没有农业机械化,就没有农业农村现代化”。同时,云南独特的自然地理资源禀赋多样性、多元化决定了云南的农机化发展必须走出一条适合云南高原特色现代农业发展的路子。

一、不断发展的云南农机化

(一)云南省农机化基本情况

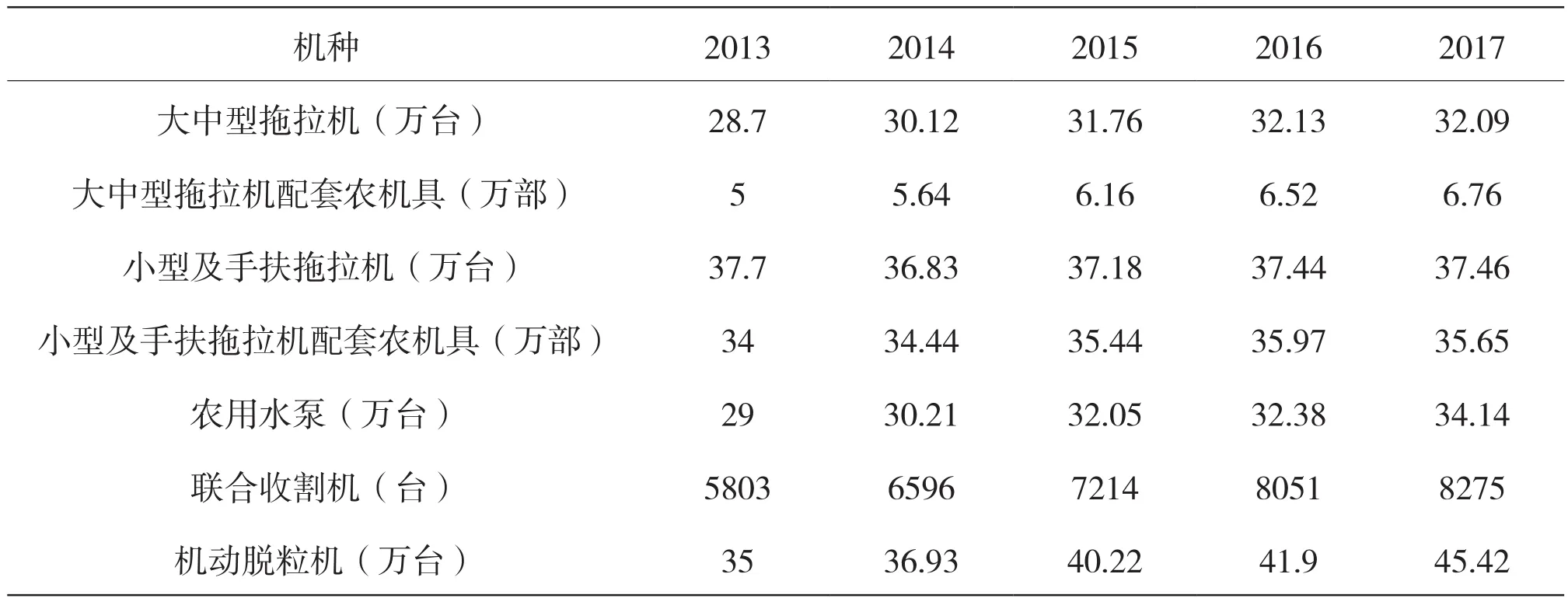

在云南省委政府的关心支持下,通过农机购置补贴政策推动,云南省农机化取得了较快发展。截至2018年底,云南省农业机械总动力达2693万Kw,主要农业机械拥有量达481万台套,主要农作物耕种收综合机械化率达到48.7%,正处于由初级阶段向中级阶段迈进的重要时期(见表1、图1、2)。

(二)云南省农机购置补贴情况

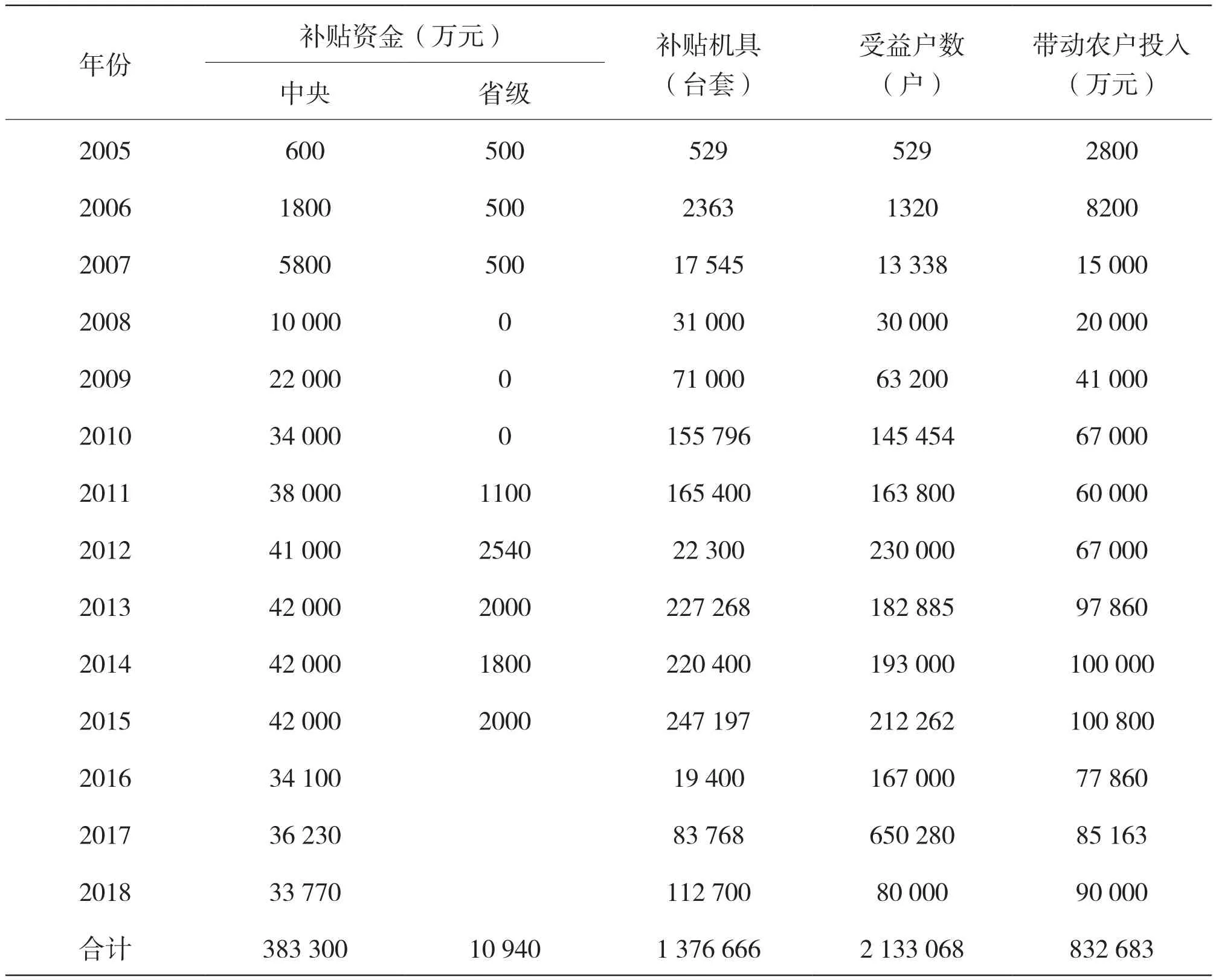

2005年,云南省开始实施农机购置补贴政策,截至2018年,共完成补贴资金38.33亿元,补贴各类农机具137.7万台套,受益农户213.3万户,带动农民投入83.27亿元(见表2)。

二、农机化发展中存在的问题

从纵向发展看,云南农机化取得了长足的发展,在提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率方面作出了积极贡献,有力地促进了农业增效和农民增收。但从横向对比分析,云南农机化水平远远落后于全国先进省区,2018年农作物耕种收综合机械化水平低于全国农作物耕种收综合机械化水平19.3个百分点,丘陵山区机械研发推广应用还远远满足不了农业生产实际需要。

(一)经费投入不足

云南省农机化发展经费长期满足不了实际工作需要,常规工作难以正常开展。近几年,每年投入农机化工作专用资金只有3700万元。而江苏、山东等农机大省每年投入农机化工作的财政资金达3亿元以上,西藏的农机化财政投入也达1亿元,湖南仅投入水稻生产机械化专项资金就高达2亿元。2019年云南省级财政农机化专项资金为3700万元,仅占2019年省农业农村厅资金额度(约11.2亿元)的3.3%,2020年省级财政资金项目预算编制农机专项资金仍为3700万元,仅占2020年省农业农村厅资金额度(约27亿元)的1.37%。近2年由于脱贫攻坚工作需要,省对下转移支付的农机项目资金,较大部分被统筹使用,而州市级、县级财政的专项投入更加有限,农机化发展经费投入严重不足,造成农机化各项工作难以正常开展。

表1 云南省主要农业机械拥有量(2013-2017)

表2 云南省农机购置补贴情况(2005-2019)

(二)农民经济水平总体较低

云南省大部分山区、半山区经济欠发达,农民收入水平偏低,贫困面大,是全国脱贫攻坚的主战场之一。2018年,云南省农村常住居民人均可支配收入10 768元,仅为全国平均水平的73.7%,居全国第28位;工资性收入3260元,仅为全国的54.4%;财产性收入187元,仅为全国的54.7%;转移性收入1722元,仅为全国的59%。农业机械的购置成本一般较高,以插秧机为例,6行乘座式高速插秧机平均销售价格8万元以上,4行手扶步进式的平均销售价格1.2万元以上,以人均可支配收入计算,一个农户1年的人均可支配收入还不能购买1台插秧机,加之使用率低,收回成本较慢,严重影响农民的购机积极性。

(三)农民文化科技素质不高

据全国第二次农业普查主要数据公报,云南农村常住劳动力中未上学和小学程度人员占13.23%和50.91%,分别比全国平均高6.5和18.25个百分点;初中、高中程度占29.18%和5.14%分别比全国平均低20.35和4.68个百分点。随着农村劳动力转移,外出务工的中青年农民越来越多,留在农村从事农业生产者以老年人和妇女居多,这部分农民受教育程度低、劳动能力弱,对先进农机化技术、机具使用操作及日常保养等技术接受程度低、适应能力差,严重制约了先进适用农机技术和装备的推广应用。

(四)农机化体系不健全

从全省情况看,农机化工作由省农业农村厅农机化管理处组织管理实施。省级农机事业单位有省农机推广站、省农机鉴定站、省农机监理总站和省农机化干部学校(现正处于等待拆并状态)。全省16个州市级的农机推广、监理机构基本健全,没有农机鉴定机构;培训机构只有昆明、丽江存在独立的农机培训学校,现正面临机构改革。县级农机机构中基本都设有推广、监理和培训机构,但存在形式各不相同,有多站合一、两站合一,也有各自独立的;县级农机推广人员配置为5~10人,推广经费普遍较少。目前乡镇级农机与农技合并统称农业综合服务中心,少数乡镇存在独立农机站;乡镇农机人员配置1~2人,缺少工作经费,普遍存在“有机构无农机人员,有机构有人员但不从事农机工作”的现象,农机科技推广工作难以开展。

(五)技术装备发展滞后

一是云南省从事农业机械教育、科研的机构不多。据调查,仅有昆明理工大学及云南农业大学开设农业机械方面的专业,2所涉农院校及云南省农业机械研究所从事部分农机的研究。二是生产企业不多不强,技术创新滞后。据调查,云南农业机械生产企业100多家,规模以上的企业10多家,纳入行业统计的仅6家,大多为小微企业,从事技术含量较低、生产工艺简单的低端农机产品生产,产品容易被仿制、市场竞争能力较弱。近几年,虽然有农机购置补贴政策激励,但能够从事高端农机产品生产研发的企业仍然不多。

(六)多样性农业对农机技术及装备要求较高

云南省特色农作物种类较多,对机具的需求呈现多样性,所需的专用机具种类多,机具性能既要适应地形地貌,又要满足农产品品质(绿色、有机等)的要求,对农机具的技术要求越来越高,关键薄弱环节装备仍然不足。调研表明,全省大部分优势农产品的重点生产环节(播种、收获)面临“无机可用”的局面,以茶叶为例,采摘环节目前机械化程度不到5%。主要农作物生产全程机械化薄弱,环节机具如谷物烘干机、玉米播种机、玉米收获机、马铃薯种植机、马铃薯收获机、甘蔗种植机、甘蔗收获机等关键环节机具数量保有量偏少,“无好机可用”“有好机难用”现象仍然十分普遍。当前,在优势特色农产品生产中使用的农机具科技含量低、制造精度不高、针对性适应性不强,不能较好地满足云南高原特色现代农业发展需要。

(七)基础设施建设滞后

随着农业机械的增多,农机 “住房难”“行路难”“看病难”问题也十分突出。一是“住房难”。农业生产用地难的情况一直存在,很多农机户没有机库建设用地,农机具只能随意摆放在露天场地。由于缺乏有效保管,农机具零部件容易丢失和损坏,长期日晒雨淋加速机具老化,缩短使用寿命,增加生产作业成本。二是“行路难”。由于94%的山地丘陵地形地貌和严重滞后的农田“宜机化”建设,造成大中型拖拉机、联合收割机“下不了田”“转不了弯”“调不了头”。有的地方大田作业条件很好,但没有机耕道,农民只能“望机兴叹”,农机手和农机具“望田兴叹”无可奈何,严重制约了农业机械化的发展。三是“看病难”。随着农机具数量的增多,加之“只求最低价格”的心理,购置的农机具 “便宜、能用、易坏”的现象普遍存在,农机具需要修理的量越来越大。同时,农机维修网点不健全、从业人员不专业、监督管理不规范的“三不”情况在各地不同程度的存在,农机“看病难”情况突出。

(八)购置补贴资金的功效发挥不够充分

由于市场变化、技术改进、生产成本及其他补贴累加等诸多原因,造成农机补贴额度忽高忽低的情况,少数产品(往往是技术含量低、粗制滥造、有一定安全隐患的产品)补贴额度达到实际售价的50%以上,农民在“得便宜”心理趋使下,纷纷购置,短期内形成单一产品的购买峰值。其造成的直接结果是大量补贴专项资金被占用,其他机具得不到补贴,形成“劣币趋逐良币”的畸形发展情况。同时,由于大量购置极大地影响了机具设备的利用效率,造成设备闲置、资源浪费,严重制约了补贴资金功效的正常发挥。

三、加快农机化转型升级的措施建议

(一)加大专项资金投入力度

以《云南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(云政发〔2019〕18号)出台为契机,积极向省财政争取,加大对全省农机化发展专项资金的支持力度。重点向农机推广、全程机械化试验示范项目、农机化基础设施建设(机库、维修网络、农田宜机化改造等)、农机专业合作社扶持、8大优势农产品机械化技术及装备研究开发、农机信息化建设等领域倾斜,增加中央农机购置补贴工作实施专项经费。争取地方各级人民政府重视农机化工作,从资金、人员、装备等方面提供支持。同时,积极争取中央财政资金对云南农机化发展的支持力度,特别是进一步争取中央农机购置补贴专项资金额度。

(二)抓牢农机购置补贴,充分发挥中央补贴资金的推动作用

当前,农机购置补贴政策仍是对农机化发展最具推动作用的关键措施。近10年,中央每年划拨云南农机购置补贴专项资金保持在3.4~4.2亿元,是每年省级财政农机专项资金的10倍以上,要充分发挥好中央专项资金的推动作用,促进全省农机装备结构调整优化。2019年,农业农村部农机化司正式开展拖拉机、联合收割机的报废更新补贴工作,利用中央农机购置补贴专项资金对拖拉机、联合收割机的报废更新进行补贴要结合云南实际,利用好报废更新补贴政策,推动拖拉机、联合收割机的合理更新换代,加快淘汰老旧农机装备,尽力消除农机生产安全隐患,推动云南农机化更高更快发展。

(三)进一步加强“两融合”

进一步建立健全农机农艺融合机制,加快农机农艺融合。加快选育、推广适于机械化作业、轻简化栽培的品种。加快机械化和信息化融合,促进“互联网+农业机械化”的应用。

(四)协同推进“两适应”

推进农机服务模式与农业适度规模经营相适应,大力发展农机社会化服务组织,创新作业服务模式,通过跨区作业、订单作业、农业生产托管等多种形式,开展农机服务,加快推进农机服务向农业生产全过程、全产业及农村生态、农民生活服务领域延伸。把适宜机械化作业作为农田基本建设的重要目标,对现有资金渠道整合,稳定和拓展各级财政投入高标准农田“宜机化”建设,因地制宜开展农田“宜机化”改造,改善农机作业条件,保障“农机能下田”,为全程机械化作业、规模化生产奠定良好基础。

(五)大力发展信息化、智能化农业机械

促进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术在农机装备和农机作业上的应用。实现智能化、绿色化、服务化转型。探索建设大田作物精准耕作、智慧养殖、园艺作物智能化生产等数字农业示范基地,推进智能农机与智慧农业、云农场建设等融合发展,加快推广应用农机作业监测、维修诊断、远程调度等信息化服务平台,实现数据信息互联共享,提高农机作业质量与效率。

(六)以满足“八大产业”发展需求为重点,大力发展农机技术装备

围绕打造“绿色食品牌”,聚焦茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、肉牛8个优势产业的机械化生产所需技术,开展农机化技术攻关研究及试验示范,尽快研制一批适合云南“八大产业”发展需要的农机技术和装备。

(七)加大农机适用性技术研发创新

把先进适用农机技术和装备的研发推广纳入省级科技计划项目,支持高等院校、科研机构、推广机构等开展农机化技术创新,鼓励引导农机制造企业结合云南省农业生产实际,扶持省内农机制造企业开展农机技术创新。

(八)加大对农机科技人员和农机专业合作社带头人等新型职业农民培训

加强基层农机推广人员岗位技能培养和知识更新,实施农机科技人员培训计划,分批次组织全省农机管理、推广、培训等人员进行不少于15 d的农机化管理、技术、装备、教学等专题培训,用3-5年时间,完成轮训工作。

(九)扶持农机专业合作社健康发展

支持农机专业合作组织开展多种形式适度规模经营,鼓励家庭农场、农业企业等新型农业经营主体从事农机作业服务。引导金融机构专门针对新型农机服务组织,制定灵活多样的信贷投放方案、开发各类信贷产品、提供个性化融资方案,加大对农机服务组织的金融支持力度。实施“全程机械化+综合农事”服务中心建设创建工程,打造一批“全程机械化+综合农事”服务中心,进一步拓宽农机专业合作组织服务领域,扩大服务覆盖范围,为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接等“一站式”综合服务,不断推进农机专业合作组织做强做大。