山西省中部旱地小麦品种演变规律研究

冯丽云,张俊灵,闫金龙,张东旭

(山西农业大学谷子研究所,山西长治046011)

小麦作为世界主要粮食作物,为人们提供了21%的食物热量和20%的蛋白质[1]。而山西作为“面食之乡”,小麦播种面积占粮田面积的20%左右[2]。山西省作为历史悠久的小麦种植省份,有较为丰富的种质资源,尤以优质和抗旱闻名全国,对我国小麦的遗传改良发展作出了贡献。研究山西省中部旱地不同年代不同气候条件下小麦产量及其主要农艺性状的演变规律,对总结山西旱地小麦育种经验和明确育种目标有一定的指导意义。

关于小麦产量及农艺性状的研究已有不少报道[3-5],近年也有不少关于不同生态地区小麦产量及农艺性状演变规律的研究[6-8]。郭瑞等[9]对近30 a河南省不同类型小麦品种产量和农艺性状演变规律进行了研究,为河南省小麦品种遗传改良和育种提供了参考。马巧云等[10]对北京市小麦区试品种进行了产量及农艺性状分析,对北京地区小麦品种的选育提出了意见与建议。张俊灵等[11]通过研究北部冬麦区旱地小麦品种产量及主要农艺性状的变化规律,为该区域旱地小麦育种提供了理论依据。

本研究利用1996—2017年山西省中部旱地小麦长治试点246个参试品种(系)的区域试验结果,研究该区域小麦品种产量及主要农艺性状的演变规律,分析目前该区域旱地小麦育种的难点,以期为山西省旱地小麦育种提供参考。

1 材料和方法

1.1 数据来源

数据来源于1996—2017年山西省中部旱地小麦长治试点(山西省农业科学院谷子研究所旱地试验场)的区域试验结果,共计246个参试品种。

1.2 研究方法

采用Excel 2007和SPSS 19.0软件对收集到的数据进行统计学分析,对有效穗数、穗粒数和千粒质量等产量相关农艺性状进行变异系数分析、相关性分析和通径分析。

2 结果与分析

2.1 不同年份小麦产量及主要农艺性状统计结果

以每年收获品种产量和其主要农艺性状的平均值作为该年试验的结果进行数据分析。其中,抽穗期以当年1月1日至抽穗的累计天数作为统计量进行分析,成熟期以当年1月1日至成熟的累计天数作为统计量进行分析,灌浆期以成熟期天数减去抽穗期天数为统计量进行分析(表1)。

表1 1996—2017年小麦产量及主要农艺性状平均值

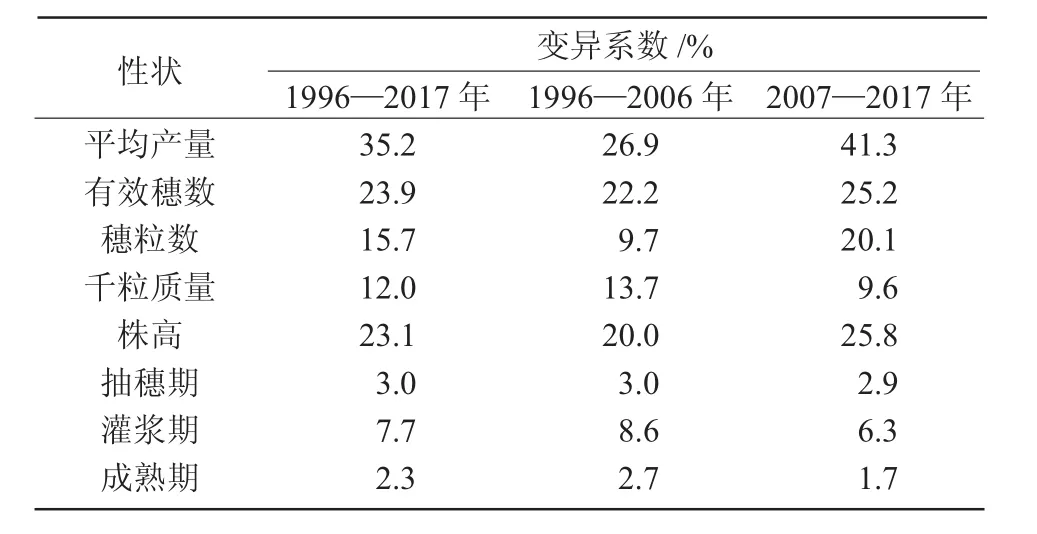

2.2 不同年份小麦品种产量及主要农艺性状的变异分析

将1996—2017年的山西省旱地小麦试验结果分为2个阶段,即1996—2006、2007—2017年,对阶段产量和农艺性状进行变异分析,结果如表2所示。由表2可知,22 a间各农艺性状的总变异状况为平均产量>有效穗数>株高>穗粒数>千粒质量>灌浆期>抽穗期>成熟期;1996—2006年11 a间各性状的变异状况为平均产量>有效穗数>株高>千粒质量>穗粒数>灌浆期>抽穗期>成熟期;2007—2017年11 a间各性状的变异状况为平均产量>株高>有效穗数>穗粒数>千粒质量>灌浆期>抽穗期>成熟期。从变异状况看,各性状虽在不同年型的表现不同,但性状变异状况的趋势基本相同。如在1996—2006年性状的变异趋势仅是穗粒数与千粒质量的变异趋势与总变异趋势稍有差异;2007—2017年各性状的变异趋势与总趋势相比,也仅株高与有效穗数的变异趋势与总趋势不同。从表2可以看出,不同年型间各性状表现存在差异,总体来说,产量、有效穗数、穗粒数和株高受年型的影响较大,表现不稳定;抽穗期、灌浆期和成熟期受年型的影响较小,表现较为稳定。

表2 小麦产量及主要农艺性状的变异分析

2.3 不同年份小麦品种产量及主要农艺性状的演变趋势分析

2.3.1 产量分析 1996—2017年22 a间山西省中部旱地区试的小麦平均产量为4 874 kg/hm2,从图1可以看出,22 a间,随着育成品种年份的推进,产量呈波动上升趋势。由拟合曲线可以看出,产量每年以30.29 kg/hm2的幅度提高,年平均增加0.62%。其中,2013年产量最低,为1 144 kg/hm2;2015年产量最高,为7 213.2 kg/hm2(表1)。1996—2006年平均产量为4 770.1 kg/hm2,2007—2017年平均产量为4 978.3 kg/hm2,2个阶段相比,随着栽培技术的提高和田间管理措施的完善,平均产量呈递增趋势。1996—2017、1996—2006、2007—2017 年 3 个区间平均产量的变异系数分别为35.2%、26.9%和41.3%(表2),与同阶段其他性状的变异系数相比都较高,居第1位,说明产量受耕作栽培条件、气候变化和年型的影响较大。2个阶段相比较,2007—2017年产量变异系数明显高于1996—2006年,说明近10 a参加区试的品种产量波动较大,可能是受栽培条件和气候的影响所致。

2.3.2 产量相关性状分析 1996—2017年,山西省中部旱地区试小麦的有效穗数和穗粒数随着年份的推进呈逐年增长趋势,从图2、3拟合曲线可以看出,有效穗数增长幅度较大,年平均增长0.24%;穗粒数年平均增长0.16%,较为稳定。千粒质量基本保持稳定,年平均递减0.04%(图4)。1996—2006年,穗粒数与千粒质量呈递增趋势,有效穗数呈递减趋势,但三者的变化幅度不大,相对稳定。2007—2017年,穗粒数与有效穗数呈递增趋势,千粒质量呈递减趋势,其中,有效穗数增幅明显,千粒质量减幅不明显,说明2007—2017年产量的提升主要得益于有效穗数的大幅提升。有效穗数在22 a间的平均值为571.7 万穗 /hm2,1996—2006、2007—2017 年的平均值分别为568.3万、574.9万穗/hm2。由此可以看出,有效穗数的增长主要在2007—2017年实现。穗粒数在 22 a间的平均值为 25.6粒,1996—2006、2007—2017年这2个阶段的平均值分别为26.1、25.1粒,可以看出,穗粒数在1996—2006年间有小幅度提升,但是总体保持稳定。千粒质量在22 a间变化基本趋于稳定,其在22 a间的变异系数与有效穗数和穗粒数(1996—2006年除外)相比较小。山西省中部旱地区试小麦产量的提升主要得益于有效穗数和穗粒数的逐年增加。2.3.3 生育期变化 本研究主要从22 a间抽穗期、灌浆期和成熟期3个小麦生长的主要阶段来分析山西省中部旱地小麦品种的生育期变化。从图5、6、7可以看出,22 a间抽穗期、灌浆期和成熟期总趋势是随着山西省旱地品种的育成年份推进而逐年降低,年分别下降0.11%、0.078%和0.105%。1996—2017年抽穗期、灌浆期和成熟期的平均值为128、42.1、170.2 d;1996—2006、2007—2017 年抽穗期、灌浆期和成熟期平均值分别为128.4、42.7、171.1d和127.6、41.6、169.3d。1996—2006 年灌浆期呈小幅度增长趋势,但是2007—2017年灌浆期小幅缩短,主要是由于近年来成熟期提前较快,使得该阶段灌浆期缩短。抽穗期、灌浆期和成熟期在1996—2006、2007—2017年的变异系数分别为3.0%、8.6%、2.7%和2.9%、6.3%、1.7%,在1996—2017年总变异系数为3.0%、7.7%、2.3%。说明生育期随育种年份的推进变化较小,较为稳定。2.3.4 株高变化 品种株高随育种年份的推进呈逐年降低趋势,年平均降低0.39%(图8)。22 a间,株高平均值为76.5 cm,变异系数为23.1%。1996—2006、2007—2017年2个阶段株高平均值分别为78.7、74.3 cm,变异系数分别为 20.0%、25.8%(表 2)。随着山西省中部旱地育种的进行,22 a间小麦株高降低了5 cm左右,反映出近年来山西旱地小麦在降低株高方面有所成效。

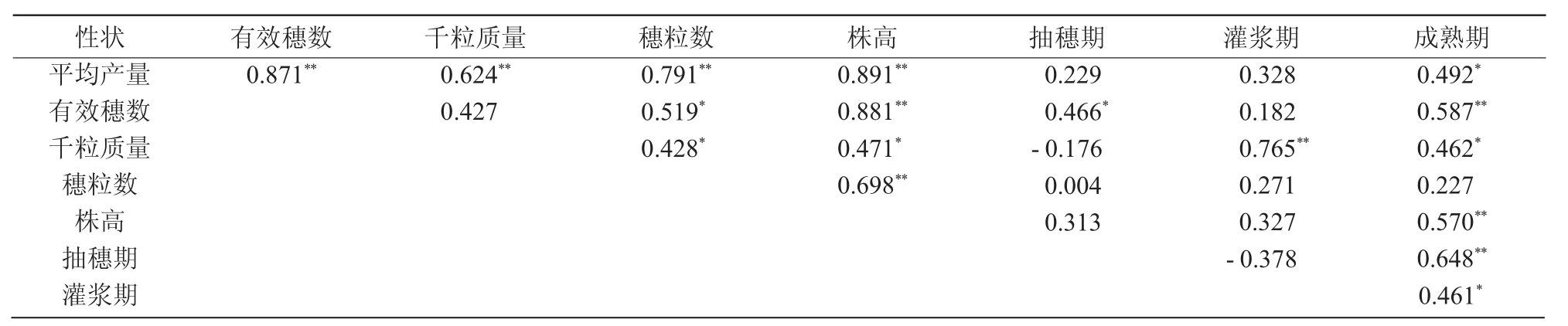

2.4 山西省中部旱地小麦品种产量与主要农艺性状的相关性分析

相关性分析表明,株高、有效穗数、穗粒数、千粒质量和与产量均呈极显著正相关,相关系数分别为 0.891、0.871、0.791、0.624,说明这些性状对产量的提高有正向效应。成熟期与产量呈显著正相关,相关系数为0.492,说明成熟期偏晚的品种产量较高;穗粒数与有效穗数、千粒质量、株高呈极显著或显著正相关;有效穗数与穗粒数、株高、抽穗期、成熟期呈显著或极显著正相关;千粒质量与灌浆期呈极显著正相关,与穗粒数、株高、成熟期呈显著正相关,说明灌浆期与成熟期的适当延长有利于千粒质量的提高;成熟期与有效穗数、株高、抽穗期呈极显著正相关,与千粒质量、灌浆期呈显著正相关(表3)。

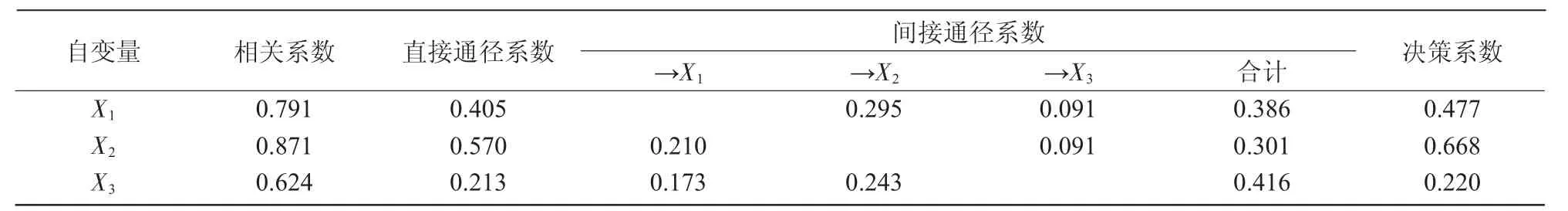

2.5 山西省中部旱地小麦品种产量与主要农艺性状的通径分析

虽然千粒质量、有效穗数、穗粒数、株高等农艺性状均与产量呈显著相关,但是主要农艺性状之间也存在着相关性,例如,株高与穗粒数、有效穗数、成熟期呈极显著正相关,所以仅依靠产量与农艺性状的相关性分析并不能准确表现出农艺性状与产量的真实关系[12]。因此,本研究进一步进行通径分析[13-14]来揭示各农艺性状对产量的影响。通过分析,将性状与产量的相关系数分为直接相关系数与间接相关系数。从表4可以看出,有效穗数的直接通径系数最大,为0.570,表明对产量正效应最大;千粒质量的间接通径系数最大,为0.416,表明千粒质量主要通过穗粒数和有效穗数对产量有间接的正效应;有效穗数的决策系数最大,为0.668,表明有效穗数对响应产量的增进作用最强。

表3 小麦产量及主要农艺性状的相关性分析

表4 小麦产量及主要农艺性状的通径分析

3 结论与讨论

通过对产量及相关农艺性状进行变异分析可知,在被调查的这22 a间,小麦平均产量、有效穗数、穗粒数、千粒质量和株高的变异系数较大,一方面反映出产量及其三要素受年型的影响较大,另一方面是由于参试品种的多样性导致不同品种的产量差异较大。而株高作为在不同生长阶段均对水分敏感[15]的农艺性状,其22 a间变异系数较大。将这22 a分为2个阶段看的话,平均产量、有效穗数、穗粒数、株高在1996—2006、2007—2017年的变异系数分别为 26.9%、22.2%、9.7%、20.0%和41.3%、25.2%、20.1%、25.8%;这几个主要农艺性状后10 a的变异系数明显大于前10 a。一方面,与前10 a相比,后10 a干旱年型较多,使得不同年份间产量及其他性状表现差异较大;另一方面,也反映出随着年份的推进,参试品种的丰产潜力在提高,丰水年型表现突出,但是干旱年型参试品种表现出较差的抗旱性,产量低。

从产量演变趋势图中可以看出,1996—2017年平均产量随育种年份的推进呈递增趋势。但从1996—2006、2007—2017年2个阶段分析,产量的演变趋势还是有差异的。在1996—2006年,平均产量为4 770.1 kg/hm2,年遗传进展为61.52 kg/hm2,并且除2000年产量仅为1 357.5 kg/hm2以外,产量呈稳步呈递增趋势;在2007—2017年,平均产量为4 978.3 kg/hm2,年遗传进展为46.45 kg/hm2。从产量水平来看,与前10 a相比,后10 a产量有所提高,但产量增幅较小,说明近几年山西旱地小麦育种进入爬坡的攻坚克难阶段[16]。从演变趋势来看,近10 a产量变化幅度较大,如2012年小麦生育期降雨量为276.6 mm,为常年的1.4倍,参试品种平均产量为6 824.6 kg/hm2;2013年小麦生育期内降雨量仅为76.4 mm,为常年的2/5,参试品种平均产量为1 144.1 kg/hm2。2012年由于雨水充沛,小麦产量是2013年的6倍,说明近10 a参试品种丰产性有所提高但抗旱性较差,因此,在今后的育种中,应加强品种抗旱性的选择。

从产量相关性状分析来看,有效穗数在2007—2017年增长幅度较大,这也是产量在2007—2017年提升的主要原因。而穗粒数与千粒质量演变趋势无明显的波动。据李晓华[17]对近10 a山西省审定小麦品种的产量和农艺性状的统计分析,已审定小麦品种的千粒质量与穗粒数提高幅度较小,这与本研究的分析相一致。说明山西省长治试点作为多年山西省旱地小麦区试试验承试点具有一定代表性。

从相关性和通径分析来看,有效穗数与产量呈极显著正相关,并且对产量的直接响应最大,增强作用最强,这与演变趋势分析相一致。而无论是有效穗数还是穗粒数,二者通过千粒质量对产量产生的间接响应均最小,仅为0.091;千粒质量对产量的直接响应最小,通过有效穗数和穗粒数产生的间接响应最大。说明在当前育种条件下,产量的提升主要得益于有效穗数和穗粒数的提高,而千粒质量主要通过影响穗粒数和有效穗数来提高小麦品种产量。因此,在今后育种方向上,应注重品种千粒质量的选择,实现三要素的全面优化[18]。

通过对抽穗期、灌浆期和成熟期的分析来看,三者在22 a间变异系数较小,表现较为稳定,但随着年份推进呈逐年降低趋势,这是由于全球气候变暖,山西省年平均气温上升了1.65℃,无霜期增加了将近10 d,尤其是冬春2季气温升高速度较快,使得近年小麦生育期缩短,成熟期提前[19]。从相关性分析可知,抽穗期与有效穗数呈显著正相关,成熟期与有效穗数和千粒质量呈极显著或显著正相关,灌浆期与千粒质量呈极显著正相关,说明生育期通过影响产量三要素进而对产量产生影响,故在今后育种中应适当延长灌浆期增加千粒质量,延长成熟期提高有效穗数和千粒质量进而提高小麦品种产量。

旱地小麦产量与株高关系十分密切[20]。从产量与株高的相关性分析可知,株高与产量呈极显著正相关,相关系数为0.891。从通径分析来看,株高并未对产量产生直接响应,而株高与有效穗数、穗粒数、千粒质量均呈显著或极显著正相关,说明株高通过影响产量三要素对产量产生影响。但由研究和生产经验可知,株高过高的品种后期容易出现倒伏现象,不利于生产需求,通常在育种中采用降低株高,增加茎秆粗度和弹性等手段来提高籽秆比,增加经济产量[21],那么如何平衡抗倒伏与提高产量之间的关系就显得尤为重要。本研究结果表明,1996—2017年株高随育种年份的推进呈逐年降低趋势,平均值为76.5 cm。李晓华[17]通过统计新中国成立以来山西省审定小麦品种的农艺性状得出,株高75~80 cm的小麦品种在山西有更大的发展潜力,更适合山西省的气候和生产条件,这与本研究结果相一致。

22 a间,山西省中部旱地小麦品种平均产量随着育成年份的推进呈递增趋势,年平均增加0.62%,年遗传进展30.29 kg/hm2。但是近年来,参试品种的产量水平变化波动较大,反映出该区域小麦品种对不同年型适应性较差。并且与产量相关的有效穗数、穗粒数、株高等性状在近10 a的变化幅度也明显高于1996—2006年。未来在保证品种丰产性的同时提高品种的抗旱性与适应性仍是山西中部旱地小麦育种的重点与难点。

山西省中部旱地小麦品种主要农艺性状的演变趋势是,有效穗数、穗粒数有所增加,千粒质量基本保持稳定,株高有所降低,抽穗期、灌浆期、成熟期有所提前,年平均进展分别为0.24%、0.16%、-0.04%、-0.39%、-0.11%、-0.078%和-0.105%。通过产量与农艺性状的相关性分析和通径分析表明,有效穗数、穗粒数对产量的直接作用较大,千粒质量对产量的直接作用较小。

综上所述,为了适应山西省生产条件和气候的变化,山西省中部旱地小麦品种的选育应是在确保品种的丰产性同时提高品种抗旱性和适应性,通过选择灌浆期和成熟期长的品种提高千粒质量。