苏丹的《闹城》,我们的“清明上河图”

余世存

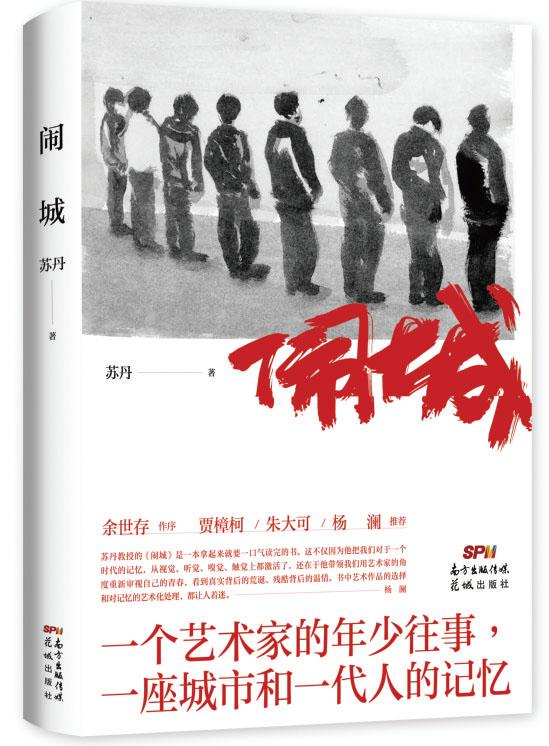

《闹城》,苏丹著,69.00 元,新经典出品。

《闹城》是清华大学美术学院苏丹教授撰写的回忆录式长篇叙事散文集。

“闹城”即山西太原。一座大型重工业社区,被安放于古老的太原城中,形成了一个地地道道的熟人社会,一座座功能各异的厂房成了孩子们的后花园,而“我”是那群最能折腾的顽童中的一个。

做面食、挖菜窖、看露天电影、去集体大澡堂洗澡,那是北方人记忆深处的场景;八级工匠、崩爆米花的人、采购员、民兵,那是往昔岁月里与我们擦肩而过的人。这是活生生的“口述历史”。《闹城》真实记录20世纪60年代至80年代北方日常生活图景,捕捉各行各业人物群像。

这种高品质的私人记忆具有重要的学术价值,只要这种文本足够多,就能填补“宏大叙事”所带来的历史空白。

一

苏丹的《闹城》为我们贡献了一部个人成长史和社会变迁史的杰作。他在太原城长大,但他的成长经历,涉及的人物、场景足够丰富,个人、群像、众生相,足够超越局部的太原一地,而反映我们社会的变迁。

那个年代的城市、工矿、学校、生活区,不仅是设计出来的,更是像螺丝钉一样随时可以拧紧拧松,可以像脚手架和砖一样搬来迁去。在其中的生活,就比乡村生活更记忆犹新,计划时代的全能社会体制比乡村自然给人性打上的烙印更深,因为它本质上是跟人性角力。

二

苏丹的叙述既给我们提供了生动的个案,又提供了一个时代的类型。在作者的回忆中,有社会治理和时代的风习,如乒乓球,“全国人民普遍迷恋乒乓球,我的社区里也有自己砌的水泥球台,小伙伴们整日里围着球臺你推我挡不忍离去”;如照相,“照相在那个年代是一件非常隆重的事,它是绝大多数中国家庭经济计划中重要的列支”;如洗澡,“在一个自来水尚未完全普及入户、日常生活大多使用公厕的时代,洗澡是个生活中的大问题”。

人生社会的场景其实能反映一个时代的治道。如防空洞,“防空洞是一个时代留给历史的巨额遗产,在它渐渐淡出记忆后,我坚信未来的考古学会重新评价这一工程壮举。……据不完全统计,修建的防空洞总长度超过一万公里,堪称地下长城”;如电影院,“在物质上极端匮乏、全民处于饥饿状态的时期,电影是最廉价的安慰奶嘴,所以每天无论如何糟糕的片子上映,影院里依然座无虚席”;如操场,“过去中国社会的社区环境中大多没有真正意义上的广场,于是操场就替代了广场司职各种各样的社会功能”。

作者显然提供的不只是材料,他也给材料提供了形式。如说到山西人的方言,作者感叹“方言即是壁垒,是对同语言族群的一种保护方式”;如说高考,“蔓延在考场内外的焦虑,还有骤然响起的冷酷铃声——这种由政策、制度、规则、格局、文化积习以及控制时间的道具共同营造的空间氛围炙烤着个体的身心,它是许多人一生都难以忘怀的”。

他注意到全能时代的社区是封闭型的,那时的城里人依然生活在熟人社会,并揭示其本质——“内向型的防范”,只是他疑惑:“内向型的格局到底是在防范什么呢?这是个复杂的学术问题,在中国,是一个普遍性的现象,从南到北,从地方到首都,比比皆是这样自我封闭的大院。”

我们知道,现代城市诞生之初有一金句,“城市空气使人自由”。陌生人社会、行业分工的丰富细密、行业组织的保护、迷宫一般的街头巷尾,都使得城市较之乡村更宜居、更能容纳多元异端。但到了现当代,城市的这一功能或价值已经被社会政策和技术手段摧毁。

三

读本书让我油然想到二十世纪八十年代的一句诗,“我在今夜做王,我在今夜实现审判”。苏丹是王者之名,他的这本书既是回忆,也是王的宣判。他回忆的价值既指向了当下,也指向了我们中国生活的未来。

实际上,作者的才思也让他贯通了历史,比如他说那个时代的热闹景观,太原西马路“犹如粗糙版的《清明上河图》”。作者解释说:“它的立面由最简陋的工业时代建筑和低矮的民房组成。工业化的食品包装和进城农民摆摊构成的自由集市,形成了它独特的商业气质,是灰色记忆中最有色彩感的地方。在理直气壮的计划经济时期,西马路如同挂在不苟言笑面孔嘴角的一丝微笑,具有几分嘲讽、狡黠的意味。它充满诱惑,从而生产了消费的快乐,同样也因此产生了危险。人们在这里用劳动和冒险来兑换生活,孩子们在装着糖果糕点的柜台前徘徊不愿离去,‘牛二和‘时迁们在这里游荡……”

这是一个非常有意义的贯通。作者比一般的回忆录或自传作者往前迈进了一步,那就是他把个人及家国史当作研读的材料。龚自珍提出了有名的“一代之治即一代之学”。他认为学术问题与治理国家紧密联系,如果研究者、写作者脱离社会实际,“重于其君,君所以使民者则不知也;重于其民,民所以事君者则不知也”“王治不下究,民隐不上达”,这种脱节,到头来必定使国家遭受祸害。

如果我们宽泛地理解“一代之治即一代之学”,它就是新文化运动以来中国人争论的“问题与主义”中的“问题”,是曾经的“科学与玄学之争”中的科学实证。如果用传统中国的话语,或者用中国文化的方法论来理解,它就是近取诸身,是俯察品类之盛。

四

苏丹的王者之举还为我们提供了“老脸”系列,八十年代的群像。从工人、司机、劳模、老师、干部到售货员、运动员、采购员、放映员,从崩爆米花的人、游商、技术员、流氓到文艺工作者、公安人员、民兵、武术大师,等等,有二十多种人物类型。从八十年代走过来的人会对这些人物群像似曾相识,我们不一定记得其中某类人的名字,但一定能像苏丹一样记得他们的服装、道具、姿态。

苏丹怀着乡愁回到那个工业乐园时,“人们早已把我忘记,但我还是能准确辨认出故人的每一张脸。社会环境的巨变以及残忍的时光已经抹去了他们脸上社会性的浓妆,透出人性的底色。他们该秃顶的秃顶,该缩颈的缩颈,大家都在默默地接受岁月的宣判,等待宿命的来临”。

如苏丹所说,这个曾经的历史,这个八十年代跟《清明上河图》相比,显得是一个“粗糙版”,苏丹笔下的人物、社区、空间也多是全能社会中的角色而已,但我们仍能想象那些空间有序的运动,仍能想象其中人物的活力,他们脸上洋溢着朴素又真切的性情。跟当代的污染、过度相比,那个时代尽管匮乏,尽管受计划操控,但有其天真的一面,有其性情的一面。那是传统社会的臣民、子民经过“解放”初为人民的时期。人民群众纯真、向阳、简单。

造物主为每个时代、每个人分配了不同的面貌,这面貌跟心性互证。人心不同,各如其面;时代不同,各有面相。有人甚至说,造物主也为每个民族发放了不同的面具。无论表象如何,明见心性以呈诸相诸好是时代的任务,是民族和个人的使命。西哲为此感叹,一个人要对他四十岁后的长相负责。但对我们中国人来说,对面相的敏感仍只是艺术家们的事,如陈丹青发现的民国相貌,如苏丹在本书中为我们提供的一个时代的个人和众生相。苏丹用“闹城”来说明他成长时期的太原城,用山西方言“闹”来说明那个时代,也说明那个时代的诸相是呈闹态,是人民群众力争上游、积极努力的。

五

显然,对七十年代、八十年代的回忆是重要的,它是当下极为缺失的参照中重要的镜子之一,作者这本书就是明证。不过,对当代政治、经济、文化的叙述也同样重要,可能更迫切,“一代之治即一代之学”,没有对当代的真实的叙述、报道,我们就难以生产有效的知识学问。当代人在无意识中都难以呈诸相诸好,这是个人对自己不负责任,是时代之病,还是我们个人一起参与形成的业力?

我也算很早注意到个人相貌与时代社会关系的人,我曾经写过:“认同并参与构建哪一种体制,自己就会跟这种体制形成共生共荣的关系。” 很多人并不知道自己的面相已经定格在了某个时代。记得自己的相貌并努力完善它,记得人各有面并努力参赞它,是现代人的责任。

(题目为编者所加,文有删节)