刘少奇的书韵人生

★茅文婷

导读:刘少奇爱读书,因为读到了宣传马克思主义的小册子而选择了共产主义事业,因为熟读精研了马克思、恩格斯、列宁的著作而拥有了深厚的马克思主义理论修养。在长期的读书过程中,刘少奇总结出独特的“读书观”和“方法论”,并以深厚的理论基础指导实践。

这是20世纪初一个普通的夜晚,靳江水从炭子冲的西南角淙淙流过。不远处的小屋里,一个10岁左右的男孩正在专注地读书。他的四周整整齐齐、分门别类地摆放着从各处想方设法搜集来的书,有《三国演义》《聊斋》《唐诗三百首》等中国古典名著,还有当时一些反映资产阶级民主革命和社会政治经济方面的书刊。书房虽然低矮狭窄,书里的世界却广大无边。他尽情地吮吸着中国优秀传统文化,并为当时国内外的大事和新思想所吸引。

这个秉烛夜读的男孩,最终凭借自己坚定的革命信仰和踏实奋斗的精神,成为党和国家的主要领导人之一、中华人民共和国的开国元勋,为党和人民建立了丰功伟绩。他就是刘少奇。

书海徜徉

刘少奇在莫斯科住所的办公室

刘少奇人生的第一次重要转折,始于1920年阅读的一本宣传马克思主义的小册子。

后来,刘少奇专门谈到过这段经历:“在共产党产生以前,马克思主义也传到中国来了,我就是在1920年,看到了那样的小册子。从前听到过社会主义、无政府主义,后来看到无政府主义的小册子,又看到马克思主义的小册子。此外,还有一个最大的事情,就是俄国十月革命的胜利,这个革命把全世界想要革命但又没有找到出路的人都惊醒了。特别是在中国,我们那时感觉到了亡国灭种的危险,但又不晓得朝哪里跑,这一下就有办法了。”找到方向后,他毅然报名赴苏俄勤工俭学。

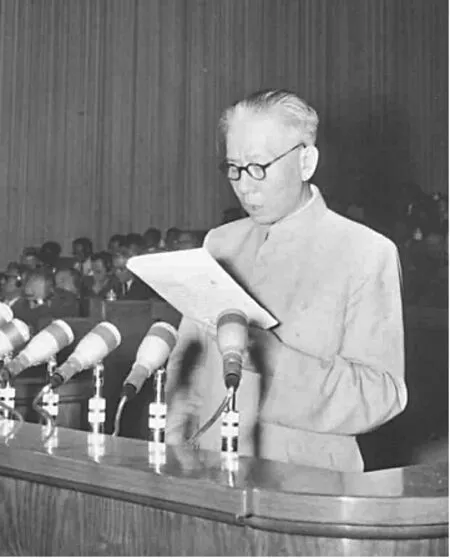

刘少奇在第一届全国人民代表大会上作报告

预备赴苏俄的日子里,刘少奇除了参加集体活动,就是学俄语、看书,特别是阅读陈望道翻译的《共产党宣言》。这是被介绍到中国来的第一本马克思主义经典著作,封面上印着大胡子的马克思肖像。刘少奇的同窗萧劲光对此印象很深:“少奇同志几乎没有个人爱好,从不闲聊天,也不随便上街,我们不住在一起,但看见他的时候,多是在学习俄文,阅读《共产党宣言》,思考着中国革命问题。”《共产党宣言》对刘少奇来说意义非同一般。在《共产党宣言》的指引下,刘少奇最终入了党,而书中所描述的共产主义,也成为他为之奋斗终生的事业。

由于苏俄当时生活物资极端匮乏,刘少奇等人每天的食物只有一块两个手掌合起来大小的黑面包和几个土豆。这群年轻小伙子,饿得连4层楼都爬不动。即便如此,刘少奇还是以乐观饱满的精神状态坚持学习和阅读。在这里,他完成了由阅读简单宣传册到阅读艰深马克思主义原著的跨越,政治素质和理论水平得到很大提高,为今后的革命事业奠定了坚实的理论基础。

在革命战争年代里,虽然环境险恶,但只要有时间,刘少奇总是手不释卷,而且养成了每天读书、写作到深夜的习惯。他曾在中共地下党员武新宇家暂住过一段时间。武新宇说:“晚上我们睡了,他还在院子里散步,然后再去写东西。常常我们一觉醒来,他的屋里还亮着灯。”刘少奇还喜欢和干部们交流读书心得。从《反杜林论》到《唯物论与经验批判论》,还有艾思奇编的《哲学选辑》,他都与人谈过,而且很有见地。尽管戎马倥偬,刘少奇却从未将此作为不读书的理由,反而结合实际工作需要,加紧学习理论,写下了《关于白区的党和群众工作》《论共产党员的修养》《论抗日民主政权》《论党内斗争》等马克思主义中国化的精彩篇章。这段战争岁月,也是刘少奇理论创作的高峰期。

中华人民共和国成立后,刘少奇在日理万机之余,尽量给自己留出规律的阅读时间。秘书刘振德这样描述他的作息:他习惯通宵工作,白天起床后,一般先浏览一下当天的几种报纸,如果有重要的文章,就选出来放到办公桌上,另找时间看,或者夜间带到卧室里在床上看。然后吃饭,开始办公。凌晨时分吃点东西,接着把两本大参考、外国报刊资料和从报纸杂志上选出来的重要文章放到床上,洗脸、刷牙后就盘腿坐在床上看,一看就是两三个小时。只有看完了他认为重要的书报才会休息。刘少奇办公室的外间,周围10多个书架上都放满了书。大多是马、恩、列、斯和毛泽东的著作,还有《资治通鉴》等历史书籍。这些书里面夹了很多书签。

除了规律阅读,刘少奇还有“专题式的集中阅读”。阅读时机,选在过于劳累或身体状况欠佳时中央为他安排的假期。由于他总喜欢休息时带文件看,保健部门不得不规定:少奇同志休息,必须离开家,并且不准带办公物品和文件。他不好违反这个规定,便带上了书。

1951年,刘少奇因病去杭州休假。在杭州住了1个月,他很少出去游览名胜古迹,而是每天用10多个小时攻读《中国通史》。

1959年,刘少奇因肩周炎去海南岛休假。当时,“大跃进”和人民公社化运动已经暴露出一些问题,毛泽东建议全党认真学习政治经济学,以更好地指导经济工作。刘少奇积极响应号召,把苏联科学院经济研究所编写的《政治经济学教科书(修订第三版)》下册(社会主义部分)带到了海南。

到海南的第二天,刘少奇就给中办主任杨尚昆写信,讲了自己和身边工作人员按计划读书、开小组会的想法,并请他们帮助物色两个熟悉古典政治经济学又了解当前经济理论性问题的专家来这里辅导。杨尚昆等经过研究,请著名经济学家王学文、薛暮桥赴海南参加刘少奇读书小组。

专家到达前,刘少奇以阅读为主,“带着老花镜一字一句地啃”。专家到达后,刘少奇召开了9次学习讨论会,逐章逐节地进行讨论。薛暮桥后来回忆:讨论时先由他和王学文讲本章的要点和他们的看法,再由大家讨论。“少奇同志在讨论时常常阐述他自己的观点。他结合马列著作,比较苏联革命和我国自己的经验,提出了许多精辟的见解。”刘少奇当时有一句评论:“苏联教科书是一本好书,但有缺点。苏联的同志往往根据自己的经验去看别的国家的经验,这一点我们应当警惕。把自己的经验看成是普遍真理,而把别人的经验看成是特殊情况,这样的看法是片面的。” 刘少奇除了洗洗海水浴,大部分时间都用在读书学习上了,很少出去参观游览。休息疗养又成了有名无实,而他在政治经济学的学习上却得到了不少收获。

毛泽东说:“三天不学习,赶不上刘少奇。”这话便是对刘少奇因读书思考而进步很快的表扬。

书理撷英

刘少奇有句名言:没有理论的人容易被“俘虏”。因为在他看来,一个人即使有经验,但如果受文化和理论水平的限制,也难有大的发展。所以,他要求党的干部重视读书、重视理论,并在长期的阅读、思考、实践中总结出了一套颇具特色的“读书观”和“方法论”。

埋头读书是提高理论修养的必经阶段。1941年,“学院派”一词在华中地区流行。这是一些过于看重经验的部队干部对埋头读书的党员干部的戏称。刘少奇得知后,专门给在中共中央华中局党校工作的宋亮写信,反驳了这种观点。他写道:党员埋头读书研究,这一事实并不表现为“学院派”,而是每一个党员在从事马列主义研究时所必需如此做的。任何比较有马列主义修养的人,都必须经过这样埋头读书与研究的阶段。马克思、列宁本人更是如此。他明确指出,党员在党校中学习,从事理论研究的时候,主要的任务就是理论上的提高。

读书要科学安排时间。刘少奇要求在对干部进行辅导时,精简教材和学时,并帮助他们更好地分配学习时间。比如在经济学规定的100多个学时内,要规划好多少个学时看书,多少个学时讨论,多少个学时写笔记。刘少奇还提出,虽然要注意节省时间读书,但休息时也要好好玩,休息好了再学习。

读了书不等于有理论。刘少奇认为,读书只是有了运用理论的可能,而处理实际问题不是单靠书本就能解决的。他批评只知道翻书本的现象:有些人中国的外国的都知道,你说到什么问题,他可以马上把书翻出来。但碰到实际问题,马克思没有讲过,列宁也没有讲过,他自己就不知道怎样分析、处理。这就是教条主义,是不懂得用马列主义的立场、观点和方法处理问题。所以,刘少奇告诫人们:“书还是要读的,知识总是多一点好,但不能说,只要书读得多就好。多了还要善于运用。书读得多,理论知识多,又能运用,这才是真好。”

真理总在平凡中。刘少奇注意到,一些学生出身的同志有好高骛远的毛病,喜欢向神秘的、不可测知的地方去寻求真理,结果愈寻求就愈不了解。受到批评后,他们就去买几本辩证法、《资本论》来读。刘少奇称之为“大海里去摸砂金”,语重心长地给他们讲道理:马克思的《资本论》是从最平凡的商品说起。恩格斯从一个警察为什么有这么大的权力来说明国家政权。牛顿的定律是说明树上的果子为什么会掉下来,瓦特的定律是说明开水壶上的盖子为什么冲起来。我们的同志应该把那些认为极粗浅极平凡的问题,甚至在口里已经讲得烂熟、在心里已不怀疑的问题和原则,再提出来联系实际生活去想一想,去重新考虑一番,去与其他的同志互相讨论一下,这样就会有新的了解。许多同志犯错误,都是在那些最基本最平凡的问题上犯错误。而寻求真理,也是要在平凡中去寻求。

不能说“万般皆下品,唯有读书高”。刘少奇重视读书,却批评“万般皆下品,唯有读书高”的思想。那是中华人民共和国成立后,随着我国教育事业的发展,人们越来越意识到读书与文化的重要性。有些青年口头上承认劳动光荣,可是去从事种地这种具体劳动的时候就不愿意。刘少奇严肃指出:“万般皆下品,唯有读书高”是封建贵族的观点,也是资产阶级的观点。这些观点把劳动和劳动者分成等级,认为脑力劳动比体力劳动“高一等”,以致一些青年学生在学校里受了多年教育,还不懂得尊重劳动和劳动人民。基于此,他要求学校要重视劳动教育,帮助学生解决思想上的问题。纠正错误思想的背后,体现出刘少奇端正的读书观和对劳动人民的深厚情谊。

书香伴行

读书对刘少奇一生的影响是巨大的。不仅帮助他树立了革命初心和理想信念,还为他在实际工作中解决具体问题提供了参考,并对他的思考方式、言行举止产生了潜移默化的影响。

很多人知道,刘少奇是著名的工人运动家。他在建党初期领导的安源路矿工人大罢工,是中国工运史上的光辉一页。可是,他在研究中华人民共和国国营工厂的工会工作和工厂管理时也曾遇到过问题:中华人民共和国国营工厂里面和工人当中还有没有矛盾?这种矛盾属于什么性质?对此,党内也存在不同看法。为了做出新的理论概括,刘少奇在实地调研的基础上,查阅了大量书刊资料。

他首先从东北等地调来一批关于工厂情况的文件资料,然后把在这个问题上持有不同意见的文章找来看,如邓子恢等人写的《在中南总工会筹委扩大会上的报告》《论公营企业中行政与工会立场的一致性》等,同时还阅读了相关马列主义经典著作。通过反复思考,刘少奇在自己的读书笔记中提出了“人民内部的矛盾”的概念。他写道:国营工厂管理机关与工人群众之间的矛盾,是“工人阶级和人民内部的矛盾和关系”,“应该用同志的、和解的、团结的办法来处理”。他还指出:“矛盾大体上可以分为两类:一类是在根本上敌对的不能和解的矛盾,另一类是在根本上非敌对的可以和解的矛盾。我们在观察问题的时候,必须分清这两类矛盾的不同性质。”这是我们党最早关于两类不同性质矛盾和人民内部矛盾的思考,反映了他对中华人民共和国建设道路的可贵探索。

因为熟读经典,刘少奇在写文章、讲话时常常信手拈来。以他1939年写就的《论共产党员的修养》为例,文中洋洋洒洒,多次引用、化用马克思、恩格斯、列宁、孔子、孟子、曾子等人的名典名句,还多次提到《资本论》《诗经》的相关内容。这部著作先后印刷数十次,总印数以千万计,历时几十年经久不衰,还有多种译本在数十个国家发行,在马克思主义政党建设史上占有重要地位。

因为腹有诗书,即使是略显枯燥的思想工作,刘少奇也能做得灵动活泼,别具一格。

1938年12月,刘少奇向卫立煌身边的秘密共产党员赵荣声传达指示时,为了说服他根据隐蔽战线工作需要“保留党籍,长期隐蔽”,专门把《孟子》里“人有不为也,而后可以有为”的道理给他讲了一遍,使他心悦诚服地接受组织安排。

1955年6月,在给儿子刘允若的信中,刘少奇引用了马克思的话:“在科学上面是没有平坦的大路可走的,只有那在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人,才有希望到达光辉的顶点。” 以此鼓励刘允若克服学习中的困难,更好地完成学业。

刘少奇还在不同场合多次和干部群众讲过《联共(布)党史简明教程》最后一章《结束语》里引用的故事:安泰是希腊神话中的大力士,他的力量来自抚育他成长的母亲“地神”,当他接触地面时,力大无穷,而脱离地面时,力量就消失了。刘少奇借此告诉大家,共产党什么也不怕,不怕美帝国主义,不怕蒋介石和飞机大炮,但怕一件事,就是脱离群众。群众是党的力量的来源。

深受读书之益的刘少奇,同样注重帮助党员干部养成阅读习惯,常常尽己所能给他们创造条件。他在领导安源工运期间,为安源工人俱乐部增添了5个阅览室、1个工人图书馆;在担任中共中央华中局书记时,刘少奇指示地下党组织从上海买来大批马列主义经典著作和革命文艺书籍,发到新四军各旅去,如《共产党宣言》《列宁主义问题》《钢铁是怎样炼成的》《铁流》《童年》《母亲》等,引起大家争相传阅。在担任马列学院院长期间,刘少奇在财政比较紧张的情况下,还批准了建一座图书馆的方案。

在“三反”“五反”运动中,出版总署机关有一个工作人员,没有向组织报告,就擅自销毁了一批有历史资料价值的旧书。刘少奇知道后,十分生气地批评道:“这是摧残文化的行为,这是以蛮横态度对待文化事业的暴虐行为。这样的大事不向中央报告,是无组织、无纪律的。决不允许这种错误继续存在和发展下去。我们对于历史上的文化遗产,应该批判地继承,有些旧书思想政治观点是错误的,但其中有些资料,需要保存,不应该把它们毁掉。”曾在出版总署工作的陈克寒回忆这件事时说:“少奇讲话时的那种激愤的神情,使我永志不忘。”

刘少奇少时读的《三字经》中有“如负薪,如挂角,身虽劳,犹苦卓”的内容,里面讲了两个故事:一是汉朝朱买臣家贫如洗,靠打柴为生,在山上打柴时,抽空在树林里面读书,挑柴回家时,把书挂在柴担上读;二是隋朝李密,上不起学,替人家放牛,出去时,每天就在牛角上挂上一些书,拿着书骑在牛背上读。刘少奇在中华人民共和国成立后专门谈到这两个故事,鼓励青年人学习朱买臣、李密用功读书,并且把读书和实践结合起来。

无论身处怎样的环境,刘少奇始终保持着一颗谦逊的向上之心,给后人留下了许多马克思主义中国化的名篇佳作。