潘天寿与广州美院之缘

韩帮文

《灵岩涧一角》 潘天寿

清末民初,高剑父、高奇峰及陈树人等人作为岭南画派的先驱,曾高度活跃于沪上。他们结交文人墨客、创立《真相画报》,留下了浓墨重彩的印迹,对中国现代美术产生了深远的影响。除此之外,从岭南走出来的林风眠、郑锦、陈大羽、关良、赖少其等美术大家,都在北京、上海、浙江、江苏、安徽等地留下了深深的足迹,成为当地乃至全国显著的文化符号。而与此相对的是,黄宾虹、齐白石、潘天寿等人皆曾踏足岭南大地,留下了一段段佳话。

1949年之后,名家造访岭南的节奏时断时续、时频时缓。20世纪60年代初,广州美院国画系不拘门户之见,广延各地名流与各路贤能到系里讲学,一时蔚为大观。其中,潘天寿来穗讲学就给一代广美人留下了深刻印象。

在广美老教授梁世雄的记忆里,潘天寿曾先后两次造访学校国画系。第一次是在1961年11月,由时任广州美院副院长的关山月先生亲自主持。潘老穿着灰色的中山装,戴着一副黑框眼镜走进了课室,几句平和的问候一下子拉近了与在座师生的距离。“整个国画系的学生也就五十来人,加上老师,听课的总人数也不过六十来人。”

这次讲学持续了整整一个上午,潘先生没有带任何讲稿,全是临场发挥。“当然,他也是有备而来。他主要讲中国画的题款与钤印,而这一块内容正是当时教学最紧缺的。所以,他讲的每一句话都可能是出于自己的深切思考,也具有很强的针对性。”梁先生对其中一句话记忆犹新,那就是“题款是中国画的一部分,而非无关紧要”。为了印证这句话,梁先生特意从画室拿出来一本潘天寿的画册,翻到“石榴”这一页,画面的右边中间靠上部位留下明显的“缝补”痕迹。经梁先生的讲解才得知,潘老完成这幅画之后发现款上款下的两块空白面积大小相近,不甚满意这样的布局,最终不惜将款字裁下,重新再写,并向上移动一寸许,方才觉得妥帖。由此可见潘老为艺之匠心。

在这堂课上,潘老多次重申“三三三制”,即中国画教学中,学生读书应占修学时间的三分之一,书法占三分之一,绘画占三分之一。这种艺术理念在梁世雄先生心里留下了深深的烙印。他重视书法训练,力主广美国画系开设书法课,除了岳父容庚先生的教导之外,也与潘老的授课有脱不开的干系。在梁先生的眼里,课堂上的潘老谈吐严谨,很少以风趣的方式传道授业,但也绝非不苟言笑。比如,他将自己与白石老人做对比,就引起听众的窃笑。潘老说:“论天资,我高于齐先生;但论勤奋,我就差很远了。”能在大庭广众之下吐露如此心声,足见潘老性情之坦荡。在这次讲学中,潘老还动笔创作了两幅作品。据《潘天寿诞辰110周年纪念专辑》整理的潘老年谱记载,示范作品为《兰花石榴图》和《鹫石图》(现藏广州美院)。

广东画院原院长王玉珏当时还是广州美院的一名学生,在那么多南下的名家授课与示范中,潘天寿先生给她留下的印象最深。对于潘先生,王玉珏早就敬仰不已,但也只是在画册上一瞻其艺术风范,而这次能亲眼看到他作画,自然受益匪浅。“那个时候条件不好,墙上连个画板都没有,而且老师画画的地方也不是很大。由于潘先生的画比较大,桌子上放不下,就铺在地上画。”在王玉珏的记忆里,潘先生画画非常慢,思考半天才落笔。就在这次示范中,她还第一次看到指墨画的创作过程。“早有耳闻,觉得很神奇,手指头怎么画画呢?”王玉珏看到,潘先生的指甲比别人稍微长一点,在里面放了一些棉花,再用棉花吸上墨来画,“这样画出来的线条就很硬朗,同毛笔画出来的就不一样”。为了让学生了解这种画法,潘先生沉得住气,一点一点地画,最终的画面给人一种沉甸甸的感觉。这让王玉珏与同学们大开眼界,赞叹不已。

那对于南下讲学的先生们,广美又是怎样给予回报的呢?梁先生强调,潘老及其他北方名家来校讲学均是免费授课,校方没有提供一分钱课酬费。如果非要说回报,请主讲嘉宾去美院附近的南园酒家吃饭勉强算是。南园酒家是广州知名的园林式酒家,风景优美,颇具岭南风格。据梁先生回忆,因为距离邻近,当年广美经常邀请主讲嘉宾去那里吃饭,以表谢意。潘老这次讲完课后,亦然。由关山月先生、黎雄才先生带他过去,还有几位年轻老师陪同。梁先生说,当时点的饭菜都是岭南风味,潘老倒吃得津津有味。在饭桌上,潘老与关老、黎老谈笑风生,给了梁先生十足的亲切感。饭后,美院老院长胡一川、关山月等人与潘老留下了一帧合影,梁先生亦在其中。20世纪80年代初,潘天寿故居(今潘天寿纪念馆)向梁先生征集这帧相片出版,他大度地捐献了出来。后来,他还有幸亲赴杭州拜见了潘老,并得到潘老赠送的一幅小品。

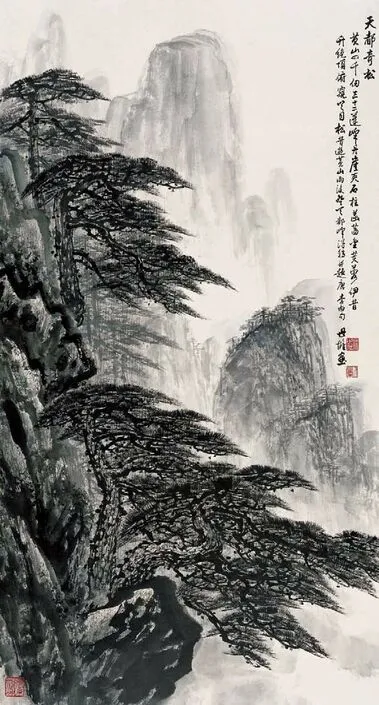

《天都奇松》 梁世雄