古代“靠背架”家具设计分析及现代创新应用*

申明倩 孔庆磊

(1.江苏理工学院,常州 213001;2.常州侨裕旅游用品有限公司,常州 213147)

中国古代坐具在从“矮”到“高”的转变过程中,产生了席、榻、杌、凳、墩、椅等多种坐具类型。系统分析与查阅相关研究文献资料发现,在坐具转变过程中起关键过渡作用的靠背架却没有引起相应的重视,如“椅子”早期又称“倚子”,从形制来看就是坐凳和靠背架的结合体[1]。虽然随着器物的演化椅子形制愈加成熟完善,而靠背架作为独立的坐具类型日渐式微,但在当前设计背景下,随着人们需求的多样化和灵活化,靠背架以其特有的使用模式和禅意文化再次受到人们的青睐。

1 靠背架家具概念界定

靠背架家具是一种独立于椅、榻、杌、凳等的坐具类型。形制上,该类型坐具由靠背和座面构成,类似无腿椅子。在矮坐具时期,主要用于地面或者席、塌上,使人赖以倚靠,缓解古人因久坐产生的“腓痛,足痹,转筋”等身体不适,从人体工学的角度贯彻“以人为本”的设计理念。

三国时期的歆架可视作靠背类坐具的雏形。明代的坐具开始以“靠背”命名,对靠背的形制、材质、尺寸、功能、使用方式及效果均有较为详尽的描述[2-4],人在使用时可坐、可仰,类似于现在的多功能躺椅。清代是靠背坐具发展的巅峰时期,该时期的靠背坐具做工精致、用材考究,部分作品得以留存于世,如故宫所藏清代雍正时期的黑漆描金靠背[5],为此类坐具的深入研究提供了珍贵资料与客观依据。

靠背坐具经历了漫长的历史演变过程,其形制、功能、结构、材质等得以逐步发展成熟与完善。只是在高坐具时期,为更符合人体对舒适的要求,为使用者提供更佳的倚靠效果,靠背坐具开始与其他坐具相结合而形成新的坐具形式,比如圆形靠背和交杌组合成为交椅、和凳组合成为圈椅,方形靠背和凳组合成为扶手椅等[6-7],从而导致靠背坐具本身日渐式微,但其对于中国传统坐具的发展演变具有不可忽视的作用,尤其当前该类型坐具呈复兴态势,对其进行深入探讨与研究更具有实际意义与价值。

2 选材原则及材质特性

选材是非常重要的技术要素之一。从靠背架家具常用的材质来看,选材遵循以下几个原则:

1) 就地取材。明代以前,靠背取材讲究“就地取材”的原则,这既是人类适应自然环境,创造满足日常生活所需物质产品的基本法则,也是中华民族“惜物俭用”观念的具体体现。据文献史料描述,常用的材质有松樛枝、细藤、杂木等。松樛枝是指向下弯曲的松枝,直接采用松樛枝制作靠背,并没有经过复杂的工艺处理,而是将风干松枝稍作修整而成,力求材质的天然与质朴。而且中国作为松科树木分布最丰富的国家之一,在南方的15 个省区内松木的储积量占森林总储积量的50%[8],因此这种材质的获取非常容易。而藤材更是一种典型的速生植物,生长周期一般为5~7 年,其材质坚韧、牢固且易于弯曲变形,将藤材编织成藤编后嵌入坚硬的木材或竹材框架内构成靠背的坐屉或靠背,以独特的柔软和透气性增强使用时的舒适度[9]。

2) 因势取材。木材是最常用的家具材料,因其材质硬度不同在加工难度上也有所区别。在明代之前,木工工具尚不完善,故在家具制作时力求简单易行。从材质的硬度来看,靠背坐具很少选择紫檀、黄花梨、乌木、鸡翅木、铁力木等优质硬木,而据史料记载,靠背坐具多采用杂木。杂木分为“硬杂”和“软杂”,硬杂多指柚木、核桃木、榉木、楸木、柏木、樟木等;软杂则包括楠木、杨木、泡桐木等[10-11],相对优质硬木来说其加工比较容易。

3) 装饰性。明代之后,在靠背材质选择方面发生较大变化,选用的材质更符合人们审美情趣和舒适性需求,并体现较强的装饰性效果,例如清前期的黑漆描金靠背采用了当时较为先进的漆艺。清代漆艺非常发达,按工艺的不同可分为14 类,包括一色漆、罩漆、描金、描漆、雕漆、堆漆、雕填、螺钿、犀皮、剔红、剔犀、款彩、戗金、百宝嵌[12]。而黑漆描金是在木胎表面涂上黑漆,然后在黑漆表面薄描花纹,放入温湿室,在似干非干时,用丝棉球蘸金粉刷在花纹上。

3 形制特征与设计细节考证

目前,传统靠背坐具的存世实物较少,故对其研究必须借助于非实物媒体,如文字史料、图像作品等。图像作品作为当时社会的一种缩影,在特定时期的文化认同下,图像中的人物、服饰、家具等元素是对现实的映射[13]。特别是图像绘画作品中的家具,一般以辅助故事情节或画面效果的配角出现,虽不会被过多地修饰或改变,但反而能够在最大程度上呈现作品的真实性。本文以不同历史时期绘画作品中的靠背为例,考证其形制特征与设计细节表现。

如图1《听阮图》所示,靠背置于榻上,起承托作用[14]。但因为图中人体对靠背的遮蔽效果,无法清晰识别该靠背的形制全貌,如其有无坐面,靠背如何支撑等,这就造成可见图像之外的“空白形制”,因此需要从设计的角度进行复原。本文基于可见的局部特征及相关史料描述,对整体形制进行“虚构式”的复原,得出早期无座面的靠背形制,如图2 所示,倒V形的结构增强了整体的稳定性,并辅以织物、软垫,在增加舒适性的同时进一步增强结构的稳固,如图3 所示。

图1 李嵩《听阮图》Fig. 1 Listening to Ruan drawn by LI Song

图2 靠背造型复原Fig. 2 The shape restoration of backrest seat

图3 靠背结构及使用示意图Fig. 3 The structure and usage diagram of backrest seat

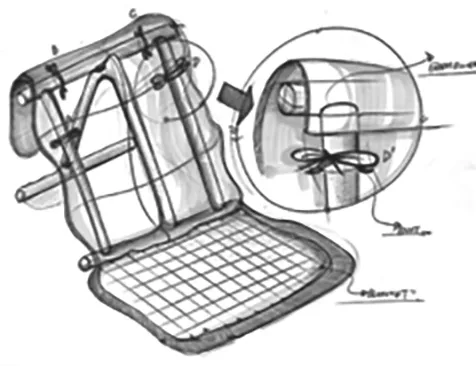

图1 所示靠背的形制、结构均是最简单的形式,且功能趋向于单一化。随着时代发展,靠背的形制及结构日益完善,在完成基本功能的基础上具有更强的灵活性,以满足不同的使用需求。明代高濂在《遵生八笺》卷八《起居安乐笺·下》“靠背”条中所载,靠背下面设置可调整档位的部件,使人在使用时可坐、可仰,类似于现在的多功能躺椅。明代陈洪绶的《归去来图卷》却馈段中,陶渊明坐于木框藤编靠背之上,如图4所示。笔者也对该靠背进行设计复原,如图5 所示,其设计特色如下:

1) 靠背椅造型。该靠背采用无腿靠背椅造型,包括搭脑、靠背和坐面,设计细节丰富、整体完善。靠背搭脑中部略向下凹,两端向后兜转,在满足使用舒适性的基础上增加装饰性。靠背和坐面采用整片藤编,转折过渡处嵌入木制框架,整体轻便、简洁,具有清幽雅致的审美特点[15-16]。

2) 天然材质。在材料选择上,座面和靠背采用藤编材质,可有效防止使用时的滑移,提升稳定性和坐感体验,同时这种材质也更贴合人体背部曲线,舒缓久坐的疲劳。但其材质较软,需要坚硬的材料作为支撑,因此靠背框架采用木质,并在靠背的中上部加入木质横枨,增强结构强度,提供与后腿支架的结构连接[17]。

3) 便携。靠背坐具应易于收纳与便携,以灵活满足人们在不同使用场合的需求。图5 所示靠背采用传统的V形支架,在使用时支架可提供良好的支撑和靠背角度,不用时支架合拢,具有较好的收纳效果[18]。同时,该靠背在背部采用椭圆形镂空,既具有一定的装饰性,又方便携带,椭圆曲线较好地迎合手部抓握曲线,体现出“以人为本”的设计理念。

图4 明陈洪绶《归去来图卷》Fig. 4 The picture of returning home by CHEN Hong-shou of Ming dynasty

图5 靠背复原图Fig. 5 The restoration map of backrest seat

图6 黑漆描金靠背Fig. 6 Back by traced a drawn design in gold with black paint

清代的靠背设计更趋向于多元化与个性化,其功能除却最初的坐卧、凭倚之外,呈现出多功能的附加,如装饰、便携、养生等。同样以清代雍正时期的黑漆描金靠背为例,该靠背总长153.5 cm,宽82.5 cm,靠背倾角可通过调整支架档位分别达到110°、115°和120°[19-20],且靠背造型依据人体脊椎骨的曲线设计,满足人坐、倚、斜躺等姿势的需要,如图6 所示。

4 现代靠背坐具设计理念

坐具是以满足人的需要为前提。随着社会的发展,人们的需求也发生变化,坐具类型日益丰富并得以完善,但这种能够提供“倚靠功能”的坐具仍具有较大的市场需求[21]。从市场定位来看当前的靠背坐具主要分为两大类。

4.1 满足长期卧床者的实用功能需求

对于坐具,良好的实用功能既是造物的首要目的,也是评价其设计是否成功,是否被市场和消费者所接受的核心因素。具良好“倚靠”功能的靠背架在当前市场上深受长期卧床者的青睐。该设计方向主要面向三类群体:

1) 有行动障碍的老年人。根据我国老龄办、民政部、财政部发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示,我国失能、半失能的老年人大致为4 063万[22],该类人群由于生理机能的退化,大多行动不便,需要长期卧床休息,一些日常活动如吃饭、休闲等活动都在床上进行。

2) 长期卧病在床的患者。该群体年龄层次不定,但多倾向于中老年,他们因为身患重病,长期卧床,需要家人的护理和照顾。

3) 喜欢宅在家里的年轻人。该群体多是手机党,每天在工作和学习之余,会耗费大量的时间躺在床上上网、打游戏、看电影、追剧等[23]。

以上三类群体尽管在年龄、职业、性格、文化程度、社会阅历、生活习惯等方面有较大不同,但有一个共同的需求,即需要满足长时间床上作业的依靠,以有效缓解腰、背、颈、头部的疲劳。

图7 床用多功能靠背架Fig.7 Multifunctional backrest seat for bed

图7 所示为当前比较流行的多用途折叠式靠背,该类型的靠背架和传统靠背坐具相比有以下几个特点:1) 沿袭传统靠背架造型。其部件主要包括靠背、坐垫及后背支架,给人以无腿座椅之感,有些为使坐感更加舒服会增加扶手,但整体造型简洁、轻便,是床上的辅助型坐具。2) 材质变化。传统靠背坐具多采用木质、竹、藤等绿色天然材质,而当前靠背架多以钢管材质为框架,工艺简单,支撑强度较大。靠背和坐面采用优质透气布料,坚韧耐用,颜色丰富多样,可以满足不同群体对色彩的喜好。3) “以人为本”的设计理念。该类靠背架的坐垫打破常规单层布料的设计,在内部填充海绵夹层,柔软舒适。在头颈部位设计海绵靠枕,而且由魔术贴和靠背相连,方便不同使用者对位置的调整。靠背倾角通过后框架上焊接的齿条进行调整,有5个档位,可使靠背和后座平面之间的夹角呈35°、45°、55°、65°、75°,满足使用者吃饭、阅读、看电视、休息等不同时间段的需求,并且收纳便捷。

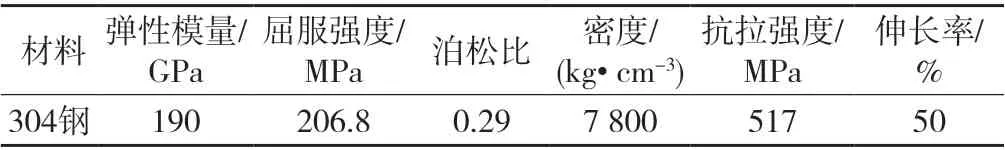

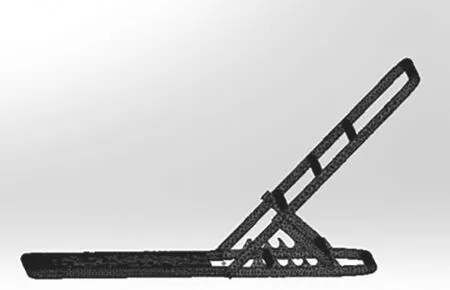

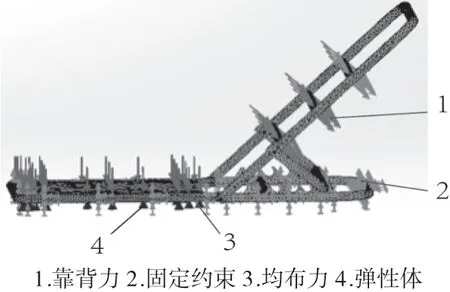

对上述结构进行数字化建模,将蓝色的坐垫在建模中根据受力情况进行转化和处理,后背蓝色布面,实际受力是3 根支撑杆,底面为弹性体。建模完成后,根据实际制造要求,选择304 不锈钢,材料属性如表1 所示。最后将模型进行网格划分,如图8 所示。根据靠背的实际受力分析,添加约束如图9 所示。

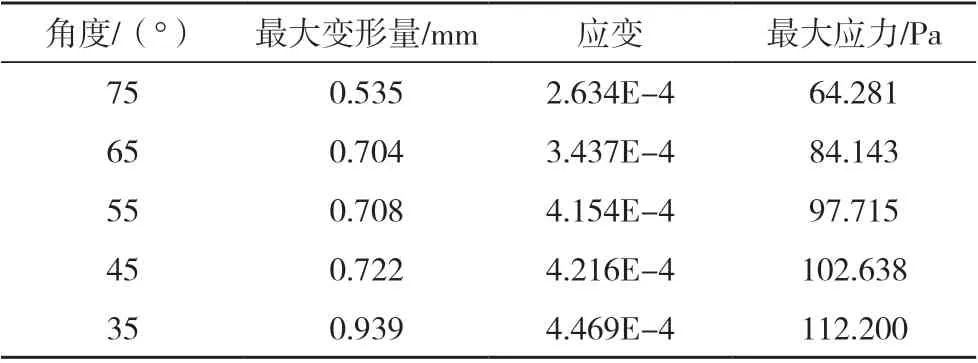

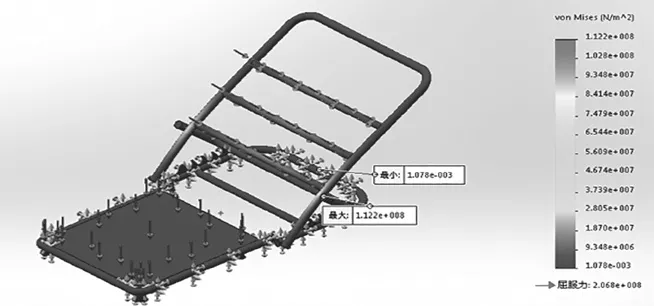

最终静力学分析结果如表2 所示,随着角度的调整,靠背的受力逐渐增大,变形量随之增大,但最大变形量未超过1mm,且最大应力小于屈服强度206.8MPa,因此椅子的结构设计合理,安全可靠。分析数据可得,最大变形量出现在椅子靠背的终端,如图10 所示;椅子的最大应力(即最不安全,易破裂的地方)出现在椅子靠背的连接处,如图11 所示;65°左右是座椅较好的靠背模式,最为符合人体坐姿,这为椅子结构的优化和改善提供了新的思路。

表1 靠背管材材料Tab.1 Material of backrest seat

图8 椅子的网格划分Fig. 8 Meshing of chairs

图9 椅子的约束添加Fig. 9 Constraint addition of chair

表2 静力学分析结果Tab. 2 Results of static analysis

图10 椅子位移云图(35°档位)Fig. 10 Chair displacement nephogram (35 degree)

图11 椅子应力云图(35°档位)Fig. 11 Chair stress nephogram (35 degree)

4.2 满足文化爱好者精神需求

传统靠背坐具除了具有实用性功能,还体现出特定时期人们的审美意识、历史文化和情感等,可以满足使用者精神层面的需求。在当前该类靠背架主要有以下设计特色:1) 造型简洁。该类靠背坐具通常采用传统座椅的造型,尤其是明代座椅简约雅致的造型,如图12 所示的圈椅造型,椅圈和座面之间由可以收放的细圆柱构成梳背,在座面采用软包皮质坐垫,符合人体工程学,久坐而不会感觉疲劳,角度与前文的分析相吻合。2) 天然材质。传统靠背坐具较为重视自然情趣之美,竹藤、松枝、木材等材质的应用使其散发着平和、自然、高雅的韵味。这种材质选择理念在现代靠背坐具中得到较好的传承,当前靠背坐具多采用高档硬木材质,如紫檀、黄花梨、榉木、水曲柳等,如图13 所示。3) 使用环境。相较于实用性靠背架,该类型的靠背坐具在满足实用性的同时,其功能也更为多元化,如静坐、品茶、阅读、促膝长谈等。因此其使用环境也倾向于舒适、宜人又相对轻松的环境,如阳台、落地窗、榻榻米等空间内[24-25]。

图12 现代靠背架一Fig. 12 Modern backrest seat I

图13 现代靠背架二Fig. 13 Modern backrest seat II

5 结语

传统靠背坐具因特定需求而产生,凝结着古人的创新智慧和匠心,在中国传统坐具由矮向高的转变过程中意义非凡。当前随着室内格局和起居方式的变化,为满足人们多元化、个性化的需要,对于古代靠背坐具早已不再是简单的传承,而是基于不同的市场定位、目标群体有了更广阔自由的创新设计,且在材质、功能、造型等方面各具特色,以满足现代人们多层次、全方位的需求。