论风景园林信息模型的概念内涵和技术应用体系

郭 湧

1 风景园林信息模型的概念和内涵

1.1 背景

风景园林实践在第四次工业革命深刻影响中国科技和社会发展的环境下,面临急剧变化的实践条件和要求,亟须抓住机遇快速完成信息化转型。第四次工业革命被称为“绿色智能工业革命”[1],为中国的经济发展和社会治理变革带来空前动力,推动中国的工业制造快速向数字化、网络化、智能化转型,社会信息化发展进程呈现前所未有的范围和水平。在此背景下建设行业的信息化发展进入新的阶段,企业信息化管理、基于BIM的信息化实践和成果信息化审查、基于城市信息模型平台开展信息化、智能化的城市治理,这些新的实践形式从理论走向实践。风景园林亟须探索自身的信息化实践路径,快速适应并融入宏观的信息化实践环境。本文提倡以风景园林信息模型(Landscape Information Modeling,LIM)为路径,推动风景园林信息化实践。在此就其概念内涵和技术应用体系的组成加以论述。

1.2 LIM的概念

风景园林信息模型是创建并利用数字化模型对风景园林工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。

LIM是建筑信息模型(BIM)针对风景园林对象,面向风景园林条件和要求的应用,其载体是数字三维模型;其对象以工程项目为主;其发挥作用的范畴包括规划设计、建造和运营,即项目的“生命周期”;其作用的重点在于依托数据和信息进行管理和优化;其内涵不仅是一种构建数字模型的技术,而且是应用技术的方法体系和实施方法体系的过程。

1.3 LIM的内涵

LIM最为核心的内涵是“information”所体现的信息化;其中的“模型”对应“modeling”这一术语的内涵。奈吉尔·克劳斯认为,规划设计实践最主要的方法就是建模(modeling)[2]。设计师使用模型这种特殊的工具将思维与现实联系起来,设计师“画图”的行为是用二维的图示表达三维的空间,本质上也是一种操作模型工具的行为。从这一观点出发,可以把LIM理解为以规划设计为中心向保护、建设、管理延展的风景园林全生命周期信息化实践。

2 LIM技术思想溯源

2.1 源头:依托数字技术的科学技术应用

LIM的核心技术思想是实现行业实践的信息化。这一思想的源头可以追溯到二战后的科学理性思维和计算机技术的空前发展为设计领域带来的新思潮。20世纪50年代设计界出现了以计算机语言和程序逻辑替代设计流程的理论和实践[3]。此后,规划设计理论自身的发展,无论是对这一方向的批判还是弘扬都与科学技术的主题紧密伴生。至20世纪60—80年代麦克哈格将科学分析的思想和景观要素信息分析与综合方法引入风景园林实践,至今仍深刻影响行业实践。同一时代,斯坦尼兹提出动态的景观变化模型,将风景园林模型发展为一种动态分析的规划工具,这一规划模型叠加基于网络的公众参与属性后,发展为如今“地理设计”的框架[4]。

80年代开始风景园林实践进入数字化时代,在此过程中地理信息系统(GIS)和计算机辅助设计系统(CAD)的发展掀起实践工具的革新,进而催生了技术思想的进步。旦哲蒙继承麦克哈格的技术思想开发GIS系统,为风景园林实践提供了与时空数据交互的工具体系。基于GIS的数据处理,三维模型互动和信息的可视化改变了风景园林规划的决策过程。Willy Schmid等基于此项技术进步发展了在基础设施规划、城市开发,以及环境变化监测等方面利用三维数字模型进行可视化的应用[5]。Eckart Lange利用数字景观模型模拟人类活动对大地景观的影响,将其运用于环境影响评价、城市绿地系统规划、乡村景观开发、大尺度景观规划与设计,以及参与式的决策制定等诸多领域[6]。这些发展反映了规划决策越发注重对规划对象的数据分析和基于信息的决策方式。同时,我国学者在这一时期的数字技术应用前沿做出了创造性探索。刘滨谊利用计算机技术、航测和遥感技术构建数字化模型,基于视觉模拟的方法评价风景“旷奥度”,从中华传统文化视角出发将主观感受与数字三维景观模型匹配,提出“风景景观环境-感受信息数字模拟”理论,赋予风景园林模型整合“风景景观环境-感受信息”的能力,探索了应用数字技术进行风景审美和风景评价的功能[7-9]。

2.2 工具:从建筑表述系统到建筑信息模型

20世纪70年代起,计算机辅助设计技术在建筑领域率先发展。1974年匹兹堡大学发布了BDS系统;80年代随着个人计算机推广和AutoCAD等应用程序问世,设计行业掀起了数字化工具替代手工绘图技术的革新,颠覆性地改变了行业的实践方法和技术思想。AutoCAD技术很快被应用到风景园林及相关领域,出现了AutoMap等面向建筑建造行业的应用[10],以及整合GIS和CAD的技术应用成果[11]。工作的高效率、准确性、标准化设计、项目的流程化管理等内容成为这一时期技术思想区别于手工绘图时代的特点。90年代之后,随着计算机硬件和软件的发展,三维数字模型的应用开始普及,BIM的概念随之产生,随后近20年的发展,BIM成为建筑建造行业信息化发展的主要路径,其技术思想的主要特点体现在依靠信息技术的交互、协同、数据驱动和仿真模拟等方面。

2.3 小结

技术的发展具有持续演进的特点,而应用技术的思想和能力具有时代性特色。20世纪70年代的BDS被认为是今天BIM系统的滥觞,今天BIM的技术特点在BDS中就已经开发,是近50年来计算机技术、软件开发技术、工业制造技术等持续的发展才推动了BIM如今越发广泛的应用。然而技术应用思想和理论并不是线性一贯的,而是随着使用者的认知和能力体现出阶段性的特点。Jillian Walliss和Heike Rahmann考查“二战”后风景园林设计数字化技术的发展,认为自20世纪50年代至今数字化设计技术的理论经历了6个发展阶段:50年代以“编码”(code)为特征;60—70年代以“空间分析”(spatial analysis)为特征;70—80年代以“建筑语法”(architectural grammars)为特征;80年代后期到21世纪初以“连续变异”(continuous variation)为特征;21世纪第一个10年内以“参数化”(parametricism)为特征;最近的10年则以“绩效”(performance)为特征[12]。根据这一结论,可以将LIM技术思想的源头定位在70年代以“空间分析”为特征的理论阶段。

麦克哈格和斯坦尼茨在70年代的工作通过科学分析的手段和数据采集的方法揭示要素与现象之间的关联,对要素变化所造成的影响进行评价,将生态学的科学研究方法和成果,以及数字技术发展的前沿进展应用到风景园林实践中,积极吸收和应用科技发展成果为风景园林实践赋予新的内涵。遵循科学方法,积极利用最新的科技发展成果,对风景园林实践的内涵进行积极创新,这些思想包含在LIM技术思想的源头中。

3 LIM应用与研究的近期进展

LIM的近期进展主要体现在LIM应用政策出台,数据标准研究启动,理论构建和人才培养有了新的进展,我国国家政策引导和行业实践创新发展为LIM应用提出要求、提供条件。

3.1 国内外LIM应用政策的发展

LIM应用政策随着BIM政策的发展而产生。近5年来,英国、美国、新加坡、俄罗斯和韩国等多个国家相继颁布了推广BIM应用的政策,在法律法规、技术标准、经济补贴和人员培训等方面实施一系列举措推进基于BIM的建筑建造行业信息化发展。挪威、丹麦、瑞典、芬兰和德国等欧洲国家是主要的建筑业信息技术软件厂商所在地,日本也有先进的软件产业,这些国家则出于行业的自觉应用逐渐形成了BIM的开放标准和数据资源积累[13]。其中,英国针对风景园林行业BIM应用提出了专门的政策、标准、规范[14];新加坡出台BIM应用导则将风景园林主要要素归入“场地模型”,并进行了模型构建标准的定义[15]。

中国尚未出台专门的LIM应用政策,但是已经持续近20年在建筑建造行业信息化发展方向上颁布国家与地方政策推动以BIM为核心技术路径的行业信息化发展。近期,相关政策落实了全过程工程咨询服务和信息化监管审查的方式,强调了以BIM/CIM(城市信息模型)为依托开展基于新一代信息技术的城市治理。这些政策为LIM的应用奠定了行业实践的总体环境。

3.2 LIM数据标准开发的进展

以buildingSMART International(bSI)为代表的国际组织开始针对风景园林BIM数据标准展开研究。2018年11月buildingSMART发布行动提案,开始研发场地、景观和城市规划的IFC标准,即“场地、景观、城市规划的设计、采购与运营基础数据建模、工作流和数据交换开放标准”。行动提案原计划于2020年完成标准开发并公开发布,但是由于缺少资金和风景园林专业人员的参与,目前计划已经拖延。

英国、挪威、美国等国家的行业协会,以及buildingSMART德国和芬兰等国别机构也在开发各自的场地/景观设计工作流和相关标准。英国风景园林学会基于“风景园林BIM”(BIM for Landskapsarkitektur)IFC数据框架开发了“风景园林信息模型”数据标准。然而该标准尚未获得bSI的全面认可,仍需要更广泛的应用验证。挪威基于ISO19100标准开发了SOSI5.0(Systematic Organization of Spatial Information)标准,其中专门定制了风景园林要素产品数据模板。美国风景园林学会成立专门委员会推动将BIM整合进风景园林的工作,目前工作主要的讨论聚焦在GIS和BIM的综合,涉及IFC标准的应用等问题,但是仍然缺乏针对风景园林设计工作流的具体解决方案。buidingSMART德国分支近年来逐渐改变其保守的技术思路,开始拥抱更为开放的BIM数据标准,并设立了“风景园林BIM”专业工作组,目前主要讨论的是在法律法规、标准规范和德国标准(DIN)方面与风景园林专业的对接问题,并提出了场地信息模型(Site Information Modeling,SIM)的概念。buidingSMART芬兰分支从2016年开始着手研究风景园林BIM(Landscape BIM),相关研究结果发展为该国普遍实施的公共基础设施模型构建要求,以及基于LandXML v1.2.的基础设施模型定义,其中包括了术语、植被分类、场地条件等风景园林相关内容。从相关数据标准的研究进展看,目前风景园林BIM(或LIM)的国际标准仍处于空白状态。相关国家初步制定了风景园林BIM的数据标准,大规模的应用和实践验证仍然不足。虽然LIM的底层数据标准仍未完善,但是风景园林实践的各个环节中应用BIM模型的数量明显增加[16]。

3.3 我国LIM理论研究的进展

我国教育科研领域和行业组织开始积极开展LIM理论构建和人才培养工作。2012年孙鹏、李雄提出在风景园林设计中应用BIM的主张[17];许天馨、刘雯在曹礼琨的指导下完成了硕士论文《基于BIM的国内自然式公园地形研究》[18]和《基于BIM的风景名胜区规划范围数字化科学决策》[19]。2013年东南大学举办中国首届数字景观国际论坛,邀请Stephen Ervin在论坛上作报告并提出LIM概念和研究问题,深刻影响了国内的LIM研究。随后相关研究多聚焦于LIM的概念、理论框架和发展展望,以及国外相关发展动态的引介[20-23]。2015年之后相关研究转向基于规划设计实践的设计研究,一系列LIM应用案例发表[24-28]。对LIM内涵多元化的理解和设想随着实践项目的验证和应用研究的深入而趋于统一。最近,LIM的技术研发和应用研究成为研究的重点,主要涉及园林植物模型的研究[29-32],以及企业应用平台构建等内容[33]。

3.4 我国LIM人才培养的发展动态

在人才培养方面,东南大学建筑学院连续多年邀请国外专家为研究生开设专题工作营,培训基于Civil3D和Revit的风景园林BIM工作流,取得了令人瞩目的教学成果[34]。清华大学建筑学院从2018年开始连续2年举办“风景园林工程BIM应用工作营”,面向高校青年教师和规划设计单位骨干培训BIM软件应用,研讨LIM理论和技术,交流教学方法,目前已有12所高校和7家设计单位参加了培训[35]。中国风景园林学会2018年组织团队专门考察了新加坡企业风景园林BIM应用,并面向国内风景园林企业开展培训项目,推广BIM技术的风景园林应用。

4 风景园林信息模型的技术应用体系

4.1 技术应用体系的构成

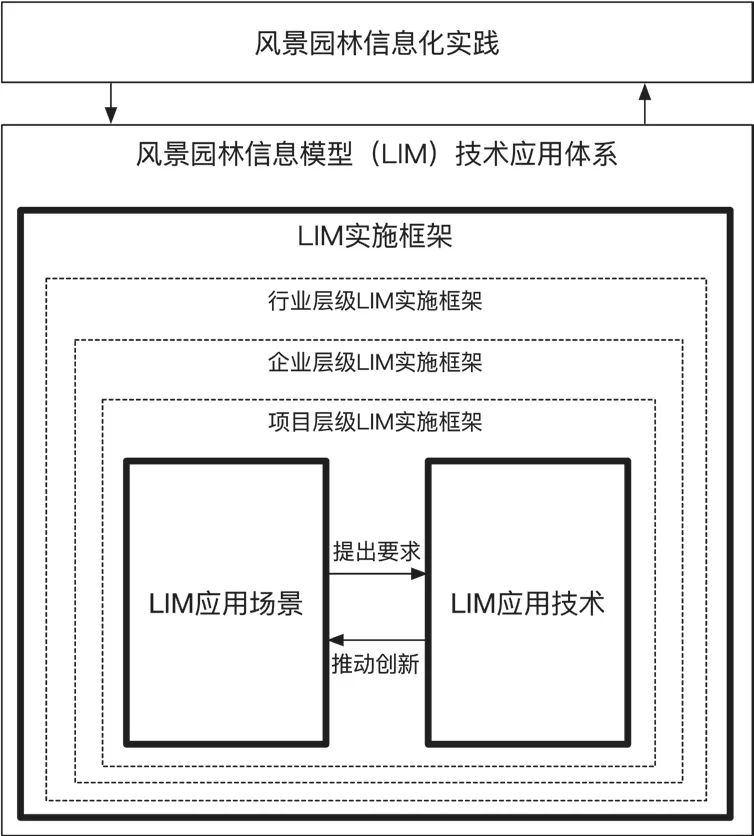

LIM的作用和优势依靠技术的体系化才能充分发挥。根据基于企业平台的LIM研究成果[33],LIM技术应用体系包括应用场景、应用技术和实施框架3个方面。应用场景来自于风景园林实践的内涵和外延,反映了LIM的专业性特点。应用场景提出了对应用技术的需求,决定了使用技术的内容、方法和标准。应用技术来自科学技术发展的成果。应用技术的发展为应用场景提供了创新的动力。二者彼此促进,推动LIM技术应用体系的发展和创新。应用技术的发展需要风景园林学科向广泛的相关学科交叉融合,主动吸收最新的科技发展成果;应用场景的发展和创新需要风景园林学科深入内省和反思,积极应对新的问题和需要。实施框架则是构建LIM技术应用体系的总体构架,容纳技术内容和支撑应用场景,是LIM成为独立完整技术体系的关键(图1)。

4.2 LIM应用场景

以风景园林工程项目为对象,目前已经有所应用的LIM应用场景包括项目管理、场地研究、规划设计、深化设计、方案模拟、工程管理、自动施工、苗木物流、运维管理和智慧园林等,与工程项目的生命周期相对应。

项目管理应用场景基于BIM或LIM管理平台,收集整理项目动态和管理项目信息。例如,基于部所级别的分布式雾计算服务器配合vault等数据管理平台,对风景园林项目的组织、流程、文件的版本和成果的质量进行动态管理[33](图2)。

图1 风景园林信息模型(LIM)技术应用体系示意

场地研究应用场景依靠数字模型及其所承载的数据和信息,对规划设计对象的场地空间特征、历史文化内涵、动态发展过程和关键控制条件等进行分析,为保护利用和规划设计决策提供依据。例如地形地貌和汇水的分析、视觉廊道与控高等限制条件的分析、场地历史格局的分析等[36-38]。

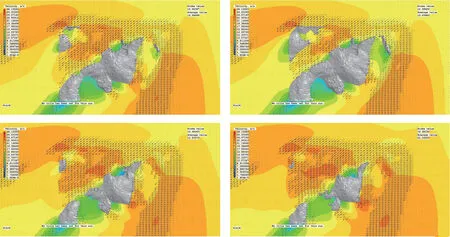

规划设计、深化设计、方案模拟等应用场景是应用信息模型辅助规划设计实践的应用。LIM模型在规划设计中具有跨尺度的数据融合功能,能为国土空间规划、生态空间规划、乡村景观规划等提供专业化数据分析[39]。在深化设计中,对应从概念设计到施工图设计的不同设计深度,形成不同颗粒度和细化层级(LOD)的模型[40]。在设计方案的迭代和优化中,运用计算机的运算能力对雨洪、水文水动力、风环境、植被、土方和成本等生态、经济、社会方面的关键影响要素进行计算机仿真模拟,从而推动绩效分析和优化,实现“绿色”设计[41](图3~5)。

工程管理、自动施工、苗木物流等应用场景服务于风景园林工程应用。LIM模型可以用于提取材料列表,开展虚拟建造并协调人员、材料、机械等生产要素的动态管理,生成进度管理、安全管理和成本管理的动态报表。LIM模型的数据可以与自动控制施工机械直接衔接,实现土方工程免放线自动施工[42],以及为苗木的信息化管理和智慧物流提供基础信息[43],为“智慧工地”和“数字孪生工地”提供支撑。

运营管理、智慧园林等应用场景服务于公园、园林绿地、城市林地和风景名胜区等对象的运维管理、养护管理、旅游和游憩服务等需要。基于LIM模型,智慧园林系统可以与政务管理平台相综合,作为智慧城市的组成部分向城市信息模型(CIM)贡献专业数据,服务城市的信息化和智能化治理[44]。

LIM的应用场景向外延拓展,与不断发展的科学技术和更为丰富的产业形态进一步结合,将会呈现越发丰富的价值;其向行业的内涵深入,面向更为细化的专项和类型,将发展为进一步深化的专业应用。因此,LIM应用场景是反映专业实践内涵与外延在信息化技术条件下所发生变化的重要方面。

4.3 LIM应用技术

LIM应用技术主要依托新一代信息技术在人居环境领域的具体应用,以及来自先进制造技术与新材料、现代农业技术等相关技术成果向本领域的转移,同时受到生物技术与生命健康、能源与生态环境、空天技术、海洋科技与工程等领域技术创新发展所带来的影响。

新型智慧城市是新一代信息技术在城市规划设计建造和管理领域应用的新成果,反映了人居环境领域信息化和智能化技术探索的方向。根据相关学者的总结,新型智慧城市的使能技术包括:人工智能、物联网、云计算、大数据、5G、智能终端、边缘计算、建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、卫星导航定位技术和区块链等[45]。

上述技术内容都是LIM技术应用体系发展所重视的应用技术,其中BIM、GIS,以及卫星导航定位技术是直接作用于LIM应用的核心技术。除此之外,LIM在技术应用过程中涉及计算机数据库的开发、专业应用程序的开发等内容,还需要计算机技术、软件开发技术等内容的应用。

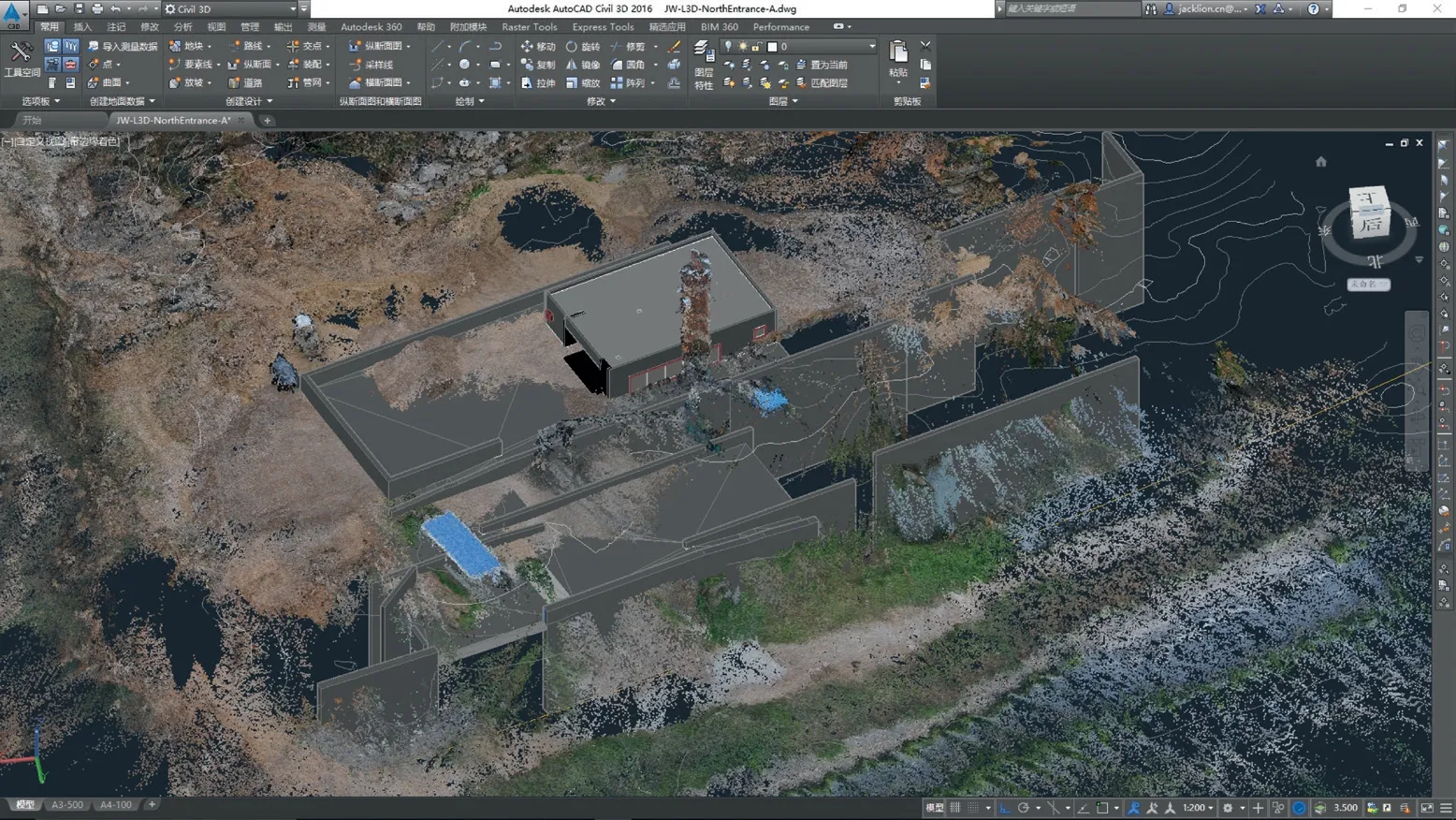

在操作实施层面,LIM应用技术包含勘察设计技术、规划设计技术等专业技能的应用。例如场地基础数据的收集和处理涉及工程测绘技术、无人机倾斜摄影测量、三维实景数字模型、激光雷达扫描、声呐探深测量等内容,以及三维数字模型的构建操作等内容[46-47]。

LIM应用技术具有普遍性内涵,自身不反映风景园林专业性。应用这些技术的专业思想、理论、方法,以及应用这些技术所解决的问题让它们具有LIM的专业化应用属性;这些技术的成果或应用过程以信息的形式融合,让它们成为信息模型技术体系的组成部分。

图2 基于Vault的LIM项目管理平台界面(王静慈、徐慧、齐祥程、陈卫刚、刘晶、刘芳菲绘)

4.4 LIM实施框架

LIM实施框架是构成技术应用体系的基础和保障。实施框架具有多层级的特点,其基层是项目组层级,中心层级是企业层级,主体层级是行业层级,行业层级向上与更为广泛的BIM专业应用实施层级对接,融入信息化实践的总体环境。

项目层级LIM实施框架的组织需要项目数据、软硬件和网络条件、工作流、人员等要素。项目数据包括通过外部接口与业主单位和管理单位衔接的项目要求、场地基础数据等内容;以及通过内部接口与项目组的内部成员和外围合作团队衔接的项目管理要求、相关标准和技术规范、数据交付标准、协作成果文件等内容。软件和硬件条件是保障LIM实施的基本工具,网络条件是实现项目协同的支撑条件,分布式数据管理服务器和中心模型工作站与终端形成的局域网是项目层级LIM实施的基础单元,基础单元可以进一步基于雾计算系统或私有云、公有云的构架进行并联扩大规模。工作流在项目层级的LIM实施中具有灵活性,可根据具体的使用需求构建适宜且高效的工作流。人员的组织需要在传统的项目组基础上安排专人负责LIM实施,可由掌握相关技术的项目经理兼任,需要在项目准备阶段增加LIM实施技术协调会,确认团队内部的分工和责任[48]。

企业层级的实施框架主要包括技术构架、管理构架和协同构架。技术架构包括IT环境资源、人力资源和信息资源。环境资源指软硬件技术条件、网络环境及配置等;人力资源指相关技术和管理人员;信息资源指经标准化处理所形成的可重复利用的信息,如模型库、构件库、知识库等数据库。管理构架指技术应用的管理环境,规定了项目团队内部技术操作的方法,包括项目管理流程、质量审查流程、相关标准和规范等。协同构架指项目成果交付规则,为项目团队参与多专业配合和全周期管理制定数据交换的规则,如外部协作数据的管理方法、模型检查规范、交付物内容、深度及数据格式等[49]。

行业层级的实施框架主要包括LIM标准体系、LIM共享资源库、LIM知识库和LIM实施协调机制。LIM标准化是行业层级实施框架的重点,其中自主的LIM数据标准是重中之重。在其基础上可以构建为行业整体服务的资源库和知识库,如统一数据标准下的产品信息模型库、苗木信息模型库、技术培训资源等,作为LIM产业化持续发展的支撑。LIM实施协调机制为企业提供培训和咨询,代表行业进行技术交流和规则制定,支持和推广LIM应用,并推动LIM在BIM/CIM实践环境中充分发挥专业作用。

5 讨论:LIM研究的问题与方向

根据建设领域信息化发展的整体趋势,风景园林行业实践需要抓紧融入以BIM为技术路径,CIM为协同平台的信息化实践环境,从而推动行业高质量发展转型。因此,发展LIM从而为行业实践的信息化发展提供与时俱进的工具平台和方法体系实属必要。

目前LIM研究从概念引介和理念框架探讨的阶段进入面向应用的设计研究和技术开发阶段。相较于国家对科技革新的总体要求和建设领域信息化发展的进程,LIM处于后发地位,仍面临亟待解决的关键问题。其主要内容体现在以下三方面。

1)缺少紧密结合我国风景园林建设实践的LIM底层数据标准。BIM的核心内涵是数据的共享和协同,实现路径不依赖于任何系统的中间实践标准,如IFC等底层数据标准。现有的国外数据标准多以建筑外环境或市政基础设施为主体,将风景园林要素作为从属性内涵加以定义。这些数据标准不能完全满足我国风景园林建设实践在工程内容、尺度规模、项目管理制度和协同机制等方面所具有的特点和需要。因此需要开发风景园林BIM底层数据标准,即LIM数据标准。这一工作因为与风景园林的实践紧密相关,所以不能完全依靠IT工程师和软件开发人员完成,必须由风景园林师依托自身专业特长完成。

LIM数据标准是LIM技术体系的基石,也是LIM发挥项目管理和优化不可缺少的基础条件。

2)全面系统应用LIM的工程实践案例不足。目前的LIM工程项目案例对技术的应用呈现片段化特点,或集中在规划设计阶段,或集中在工程建造过程的某个局部,反映LIM生命周期特点的综合性案例较少,在LIM理论指导下综合应用LIM数据开展分析、管理、优化的案例则更为缺乏。面向应用的LIM研究需要基于项目的设计研究过程,开展“贯穿设计的研究”(RID)以发展LIM工作流和LIM技术应用体系,并以最佳实践案例的形式总结和推广LIM应用经验,明确LIM实施的成果要求。

3)缺乏前瞻性的技术理论研究和先进技术储备。LIM是行业信息化实践的路径,也是风景园林实践从数字化向智能化发展的必经阶段。在社会信息化进程快速发展的背景下,需要对面向未来的应用场景、应用技术和支撑构架展开研究,为智能化行业实践进行必要的技术储备。目前,面向5G、人工智能、物联网等新一代信息技术在风景园林智能化实践中应用的研究仍然相对缺乏。

图3 基于LIM模型的方案施工可行性验证(Andreas Luka、胡子威、李睿绘)

图4 基于LIM模型的方案影响评价:风环境影响数值模拟(闫少宁绘)

图5 基于LIM模型的三维施工图设计界面(郭湧、闫少宁绘)

综合以上LIM技术应用体系的发展现状和问题可以判断,LIM研究进一步发展的关键方向包括LIM底层数据标准研究、结合重大项目的技术应用研究、新一代信息技术的深度融合技术试验等。开展LIM研究还可以从具体的专项技术着手进行LIM应用技术研究,从项目类型细分入手开展LIM应用场景研究,从行业实践组织、行业标准和技术规范、企业经营管理和软硬件开发等方面深入开展LIM实施框架的研究。此外,针对风景园林实践中的具体问题,以问题为导向,以技术解决方案为目标,也可以形成有益的LIM研究。因此,LIM研究可以形成一个广阔的研究领域,为风景园林行业实践和学科发展拓展新的内涵。

注:图1由作者绘制,图2~5引自第八届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛优秀绿色设计BIM应用奖获奖项目报奖材料。