景观设计的关照维度

北京服装学院艺术设计学院教授、硕士生导师

陈六汀,清华大学艺术学博士,教育部学位中心专家,北京服装学院艺术设计学院教授,硕士研究生导师,中国艺术研究院客座教授,中国美术家协会环境设计艺术委员会委员,中国美术家协会会员,中国室内装饰协会设计专业委员会委员,中国工业设计协会室内设计委员会委员,《艺术设计研究》杂志编委。

陈六汀教授认为,城市应该在人居环境这一大概念之下人类生存环境的一部分,还有城市之外复杂多样的人文系统和自然系统,如城市边缘地带与乡村、海洋河流、森林草原等。就城市来说,我们国家城市化的快速发展,在提高人口城市化率和就业率,带来经济总产值不断提升同时,三十多年来的城市建设本身出现了许多深度和不可逆的问题:如城市形象高度同质化、城市生态功能减退、历史文化断裂等。城市形态的严重趋同,致使可记忆与识别度荡然无存,找不到回家的路;城市表皮的搬运模仿与浮华之气继续盛行,而作为核心保障的城市功能系统却被轻视和简化,城市的地下系统决定着城市常态和非常时期的生死存亡。

《设计》 陈六汀

《设计》:教师如何在时代的变革中与时俱进,从而提升教学质量?

陈六汀:这是一个长久却是眼下很应景的话题,说起来总会有些隐隐的痛,这种痛既是群体的也是个人的。都说世界唯一不变的就是变,面对这种变,我们似乎觉得总也没有准备好,这是痛的源头。很显然,“终身学习”成为出路,它既抽象又具体。这次全球性的疫情彻底改变了我们经验里的教学模式,教师由过去主要在物理空间里面授的方式转为线上虚拟空间,以主持人的角色出现来掌控整个教学流程,并保障教学的效果,一切几乎就在瞬间发生。科技革命给予了这场剧情的反转支持。虽然之前如MOOC慕课类教学形式和体系建设都在一定范围里展开,但只是局部和区域性的。半年过去了,全球的教育体系和教学方式不断迭代而进入新的秩序,这是教师与时俱进的典型经历了。这不仅是技术的转换,更是观念和价值评价的重新梳理。教师的自我更新应该是一个从见山得山到见山得水,走向山水一体内外互为转化的过程,从人文到科技,从概念到方法、独立的学术见解等,需要时刻准备着。人类从穴居到太空空间站的建立与太空行走,工业革命从1.0到4.0的发展历程,都从未知和不确定走来。继续扩展学术视野、培养敏锐的观察力、拓宽专业知识以及坚守职业道德,这样才能确保教学质量的提升。(图1)

《设计》:国内景观设计师的现状是怎样的?

陈六汀:中国的景观设计起步晚,但是发展很快。我的感受是,国内的景观设计和设计师都呈现整体向好的态势,这是基于景观设计教育和设计实践、社会认知与商业业态等不同层面的综合发展评估得出的。同时,景观设计行业与设计师仍然存在和面临很多问题。我们可以简单回溯—下景观设计在我国的发展,寻找在这个过程中景观设计师的成长踪迹,就能较为清晰地看到目前景观设计师的现状。

一般的表述是,“景观(Landscape)”一词在西方最早见于希伯来文的《圣经》旧约全书中,用以描述耶路撒冷皇宫庙宇等绮丽的景象。18世纪英国学派的园林设计师们将“景观”一词与“造园”关联起来,自19世纪以后,对于“景观”的理解和表述则是根据学科门类不同而各定其意,包括从地理、生态、生物、物理、绘画等。1858年,美国建筑师F.L奥姆斯特德( Frederick Law Olmsted)首次提出“景观建筑9币”这个称谓,1899年,美国景观建筑师协会(ASLA,American Society Of LandscapeArchitects)成立。1900年,哈佛大学率先开设了景观建筑学专业课程,景观建筑学作为一个学科宣告成立。

在中国,“景观设计学”这个概念于1997年引入,俞孔坚先生在北京大学创办的景观设计学研究院是国内景观设计教育的开启标志,形成与中国传统的风景园林学的对应关系。本质上都可以把它们理解为关于地表及土地上空物质要素总合与整体关系的学科,通过科学与艺术、人文与自然的众多学科交叉研究探索,改善提升整个人居环境的品质和可持续性的发展。在这样的背景之下,全国许多的专业和综合院校如建筑、艺术、林业、农業、经贸,甚至外语等都纷纷开设景观设计课程,从本科到硕士、博士的毕业生梯队就逐渐壮大起来,20多年来就形成了较为庞大的设计师群体,他们因接受教育背景和自身后续知识更新储备的差异,而对社会和市场做出的反馈自然就良莠不齐,同时,国内城市管理与决策者、建设投资单位和部门因多种因素,对于景观设计的认知评价和接受程度各异,影响了设计师的立场和坚持。

景观设计师现状自然是源于这样的发展过程而大浪淘沙,形成多层级的局面:第一类设计师是对人居环境的整体认知和知识积累达到了一定的高度,有强烈的人文及社会关怀意识,同时拥有市场经验和方法路径,他们的设计产品会对行业形成一定的影响和建设性,这也是如我在前面提到的向好的主力部分,这个群体的规模和能力正在随市场的进步而不断壮大;第二部分是正在成长中的设计师群体,他们具有承上启下的责任和艰辛;第三部分是初入行业的毕业生或从业者,他们面对这新的领域感到陌生、犹豫、缺乏自信甚至胆怯等,这也是自然地过程。总的来说,随着行业竞争的加剧,相当部分的设计师都存在理想与现实差距的矛盾、创造性欲望的减弱、预期和结果不匹配、职业感的怀疑、体力透支与亚健康等诸多问题,这些都需要得到及时的关注和疏导。(图2)

《设计》:一个优秀的景观设计师应该具备哪些素养、您认为好的景观设计应该是怎样的?

陈六汀:这其实是上一个问题的延续,我自己从事景观设计教育和设计实践20多年,感受很深也可谓五味杂陈。我理解的一个优秀景观设计师应该拥有丰富的知识积累、敏锐的专业视野、强烈的团队精神、优秀的解决问题能力,以及计划和面对未来的信心。而我特别想说的是,优秀的设计师更应该具有关怀意识,从人文关怀、生态关怀、生命关怀到伦理关怀等。这种意识的培养和形成,有助于化解我们与自然的许多误解,将景观设计所涉及的一切物质要素赋予生命的属性,把设计和建设过程变为与自然的平等对话,这样我们的设计产品就具有了很好的环境融入性。早在2000年我发表了一篇题为《环境伦理一环境艺术设计新视角》的文章,这是国内最早将伦理与环境设计联系起来的学术论文,之后还陆续发表了如《生态伦理视野下的人居水环境设计》《建构生态层面的环境艺术设计教育观》《大地情怀在景观设计教育中的价值构建实践》等围绕关怀主题的多篇文章,在本科和研究生的设计教学中,也以关怀意识作为重要的理念贯穿其中,期待他们在今后的设计师职场里将这些储备变为一种自觉意识及行为。

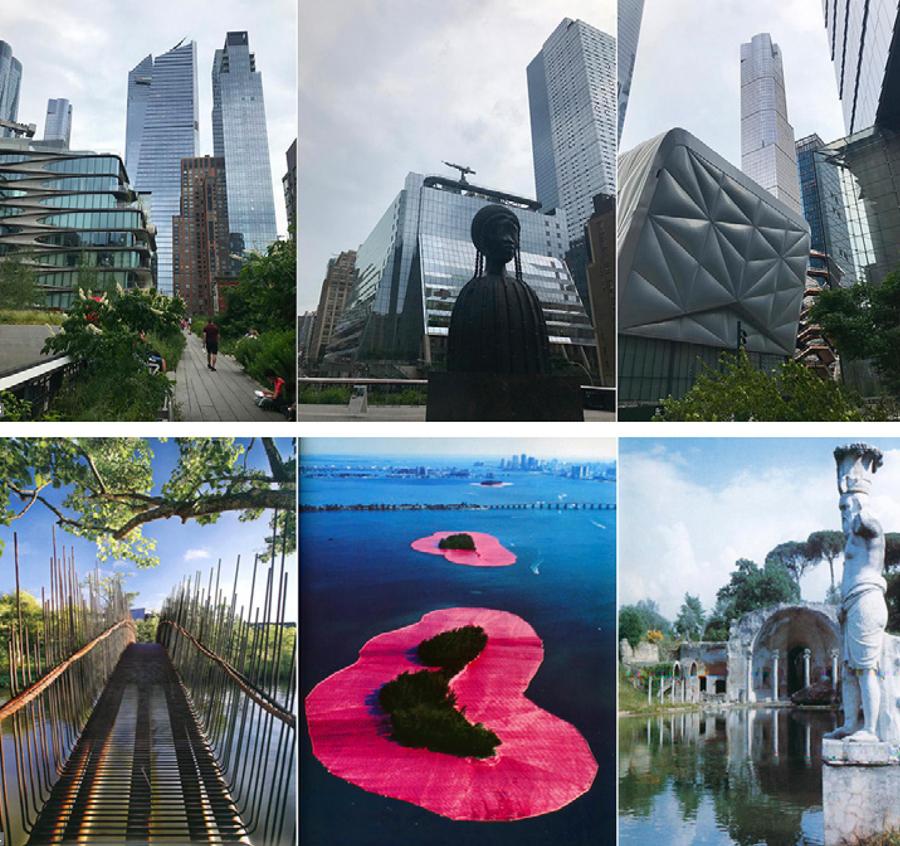

关于什么是好的景观设计,我想首先得有一个好的文化意识和行业机制做保障,有着优秀的设计师队伍,景观设计成果应该具备与城市文化契合,符合生态规律、满足和提升城市功能、符合可持续发展世界其识的目标需求,以及我前面提到的关怀取向等。(图3)

《设计》:如何看待水在景观设计中的价值及应用?

陈六汀:无水不园,园因水活。这是借用传统造园的理水表述,现代景观设计往往也取法园林理水艺术。水生万物,水之善、灵、动、韵、容、坚等多重品行,给予了世间一切生命,更是人居环境存在的根本。江边出生成长和个人偏好,我对江河以及与之关联的文学、艺术、历史、城市和都有着特殊的敏感和好奇。继硕士毕业后,1998年我再回到清华大学美术学院攻读博士学位,在很多可能的学位论文选项中,最后确定了以水为主题的研究课题《水环境艺术文化价值论》,也就是毕业后出版的《艺术之水一水环境艺术文化论》。应该说是国内早期对于水环境与文化艺术及城市发展关系论述较为完整的系统建构。之后出版的《滨水景观设计概论》著作和陆续发表的如《滨水理想与城市宜居之道》《中国山水文化中的环境景观意蕴》《水几于道一论水环境艺术设计的审美》《基于理想栖居的水崇拜》等多篇论文,都是在探讨水及流域文明、人居环境、公共艺术、东西园林理水等层面的价值和应用途径,涉及水的生命属性、生态意义、艺术价值、审美情趣等。另外,因地域差异、气候条件、地形地貌、文化诉求等的不同,水的运用和造景手法也应是各具风采。(图4)

《设计》:日本的景观设计对我们有哪些启示?

陈六汀:作为近邻,日本的很多方面值得我们学习借鉴。我曾先后去过日本具有代表性的一些城市和小岛,留下的城市形象和生活形态记忆,各自都具有明确的独立个性和表现特征,从传统到现代乃至最时尚的都是如此。只有具备了完整的城市文化理念和建设管理机制,并且达成与市民意识高度协调,变为行为自觉才有这样的结果。就此,我也写过《从传统与时尚的共生看日本景观价值取向》等两篇文章,特意从景观的视角对其进行了梳理。无论是隐藏于传统的现代时尚都市东京,日本第二大经济中心“水城”大阪;还有被称作是日本人“心灵故乡”的京都,以及一个可以在那里寻找到中国传统历史文化的地方奈良,它们都可以被独自完全定义的文化概念所笼罩包含,不会重叠。

在香川县濑户内海上一个叫直岛的小岛让我印象深刻。这个以前不为世人熟悉的小渔村、码头和山地区域,曾受到工业严重污染,通过艺术和人文的整体规划并实施,成为引领生态艺术景观的新坐标。这其中包括有:直岛生态艺术整体规划、山地美术馆与自由艺术村、海岸线景观等序列。安藤忠雄设计的Benesse House Museum、Chichu Art Museum两个位于不同地点的综合建筑及美术馆,均以“自然、建筑、艺术共生”、“自然、建筑、人”的主题,采用地下和半地下的空间营建模式,将景观建筑隐藏到原有的山地地形里,保持着山地原始的地貌生态秩序,平实而深邃的混凝土材料的纯粹自然结与安藤惯用的方与圆及几何形体融合一起,室内开天窗的借光方式,光与影的映像一直延续着他“光之教堂”系列作品。凝重而神秘,原始生态属性极强。莫奈的系列“睡莲”作品也安静的陈列在地中美术馆Chichu Art Museum,神秘而诱人。

海岸线景观则是包括草间弥生在内许多艺术家分布于水岸不同地点的雕塑、装置等系列艺术作品。艺术景观村落则是将原民宅群落按适合的空间和艺术形式,建立多个独立而又互为关联的院落景观艺术基地,从民俗到装置、旧建筑再生改造、新的会馆建筑渗入等多元的生活体验,让景观艺术真正植根于小岛上每日的生活之中。(图5)

《设计》:您如何评价现代城市的人居环境、当下的城市设计存在哪些问题?

陈六汀:这个问题有点大,我想从一个城市相关者的角度来谈些感受。从事景观设计研究和实践多年,愿意从广义景观的角度来看待和解读城市。我的理解是城市应该在人居环境这一大概念之下人类生存环境的一部分,还有城市之外复杂多样的人文系统和自然系统,如城市边缘地带与乡村、海洋河流、森林草原等。就城市来说,我们国家城市化的快速发展,在提高人口城市化率和就业率,带来经济总产值不断提升同时,三十多年来的城市建设本身出現了许多深度和不可逆的问题:如城市形象高度同质化、城市生态功能减退、历史文化断裂等。城市形态的严重趋同,致使可记忆与识别度荡然无存,找不到回家的路;城市表皮的搬运模仿与浮华之气继续盛行,而作为核心保障的城市功能系统却被轻视和简化,城市的地下系统决定着城市常态和非常时期的生死存亡。近期的长江流域特大洪灾以及别的城市,相关问题暴露无遗;城市历史文化断裂,世间故事和邻里烟火日渐淡出。那曾经拥有的往日温馨和熟悉的地方,家乡的老槐树,故乡山顶上的白塔等都不再出现。从本不一样的城市到街区,从胡同到小巷,还有邻里的小院和家门,现在都变为同一个面孔。这种悲剧还在快速地蔓延至偏远闭塞而原本却具有独立自然与人文特质的乡村和地区。我在2016年发表过一篇题为《地域之道与城市景观救赎》的文章,探讨城市危机与发展之路的某些可能性,哪怕是理论上的呢。所以,我们要做的实在太多。看看意大利著名建筑师伦佐.皮亚诺(Renzo Piano)设计的位于南太平洋中心法属新喀里多尼亚的南端首府努美亚的吉巴欧文化中心是怎样的被记忆吧。(图6)

《设计》:请您分享一个目前关注的行业话题或正在从事的项目。

陈六汀:这个话题可以较为个人一点,与前面所谈内容也是一脉相承。近十年来,我把较多的精力和时间放到了对景观的艺术性解读和表达上来,因为放弃了景观设计的功能性诉求而追问其精神层面的未知,用绘画作为载体来整理清洗自己,探索另一种价值路径,让自己有了比较强的蜕变感。我是从学绘画开始自己的学业,职业生涯的工作内容始终都与视觉艺术融为一体,可以说长期以来都是带有画者的视角和思维游走在设计领域,这也是艺术院校设计专业的普遍现象。虽然曾有人以大美术的说法来囊括绘画、雕塑、设计等,但专业的边界是客观存在的。我在绘画、设计、教学、社会服务之间转换的过程中,常常也是重心来回挪移。新的艺术观、艺术手段和评价体系都变得更为多元和宽容,艺术形式和存在状态有着太多的可能。以此,我尝试从之前的绘画经验和表现形式中抽离出来,让意识和情绪主导,来选择表达的内容及表现手段,模糊边界而自然生发,感受寻找安顿内心载体的这样一个起伏变换。当然,这是一个矛盾、怀疑、犹豫、快乐和不断新生的过程。自然,对于水及流域文明的好奇和偏爱,成为我表达意向的主线。滨水聚落的今日往昔、建筑群落、历史故事、山川云雨和来往船只,还有传说等,都可能在我新的故事里交织出现,而非现实主义和不逻辑的叙事方式则更接近我的表达选择。(图7、8).