夏玉米穗部性状对种植密度的响应研究

刘兴舟,李 猛,陈瑞佶,付 华,马桂美,周言虎,张 建

(宿州市农业科学院,安徽宿州 234000)

0 引言

玉米是谷类作物中潜力最大的作物[1],近年来,依靠增加种植密度,发挥群体生产潜力是获得高产的重要措施之一,协调群体效应与个体效应,挖掘个体潜能均需要明确不同玉米品种果穗性状对密度的响应程度,在合理密植条件下,协调玉米各穗部性状之间的关系[2-5]。但前人研究发现,产量随种植密度呈先增后减的趋势,这是由于随着密度的增加,穗长、穗粗、行数、行粒数、千粒重等逐渐减小,秃尖长、株高和穗位高逐渐增加[6-7,9-10],不同类型夏玉米品种随密度的增加产量呈现先增后减的趋势,产量与密度呈抛物线关系[11-14]。在种植方式、栽培管理一致的高密度条件下,增加单株玉米产量是限制高产的主要因素,前人研究多数集中在单一玉米品种种植密度对产量主要构成因素的影响,对于高产状态下夏玉米果穗性状对密度的响应研究报道较少,本研究基于高产栽培条件下,为研究夏玉米果穗性状对不同密度的响应程度及对产量构成的影响关系,果穗各性状间的协调关系,进行高产玉米新品种高产潜力挖掘和配套栽培措施,从而为高水肥条件下黄淮海地区玉米高产理论及制定合理的水肥调控措施提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

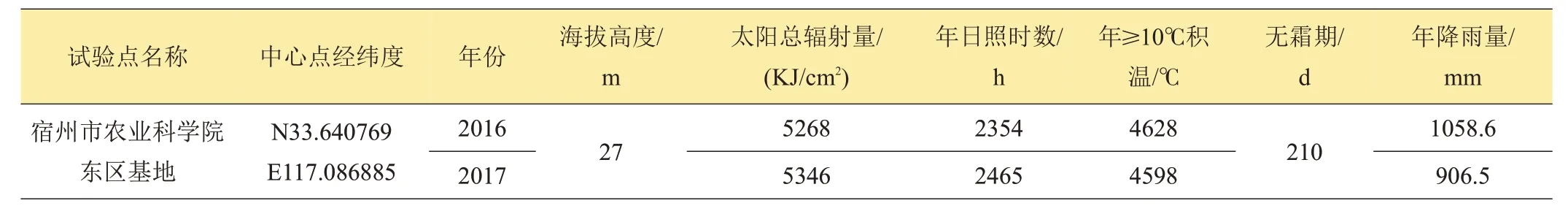

试验于2017 在宿州市农业科学院现代农业技术研发中心开展,试验点经纬度及光热资源信息见表1。

1.2 试验材料

选用安徽省高产、稳产、抗逆新品种‘弘大216’、‘垦丰101’作为试验品种‘,弘大216’种子由安徽弘大种业科技有限公司提供‘,垦丰101’种子由垦丰长江种业提供。

1.3 试验设计

裂区设计,密度为主区,品种为副区,每7500株/hm2为一个单位,密度区间45000~82500 株/hm2,分别用D1~D6表示,品种分别用A1表示‘弘大216’,A2表示‘垦丰101’,3 次重复,行长6.67 m,行宽0.6 m,10 行区,两侧设置保护行,按夏玉米国家区域试验标准管理。

1.4 调查项目及计产方式

每个品种计产行均选取非边6 行全部收获计产,在计产行外的非边行随机取20 个果穗,进行室内考种,测定各果穗性状,用PM-8188A型谷物水分测定仪测定各处理籽粒含水率,重复3次,取其平均值。在室内考种对其穗长、秃顶长、穗粗、穗行数、行粒数、出籽率、千粒重进行了调查和记录。

1.5 数据处理方法

采用Excel 2003 和SPSS statistics 19 软件进行数据分析。

2 结果与分析

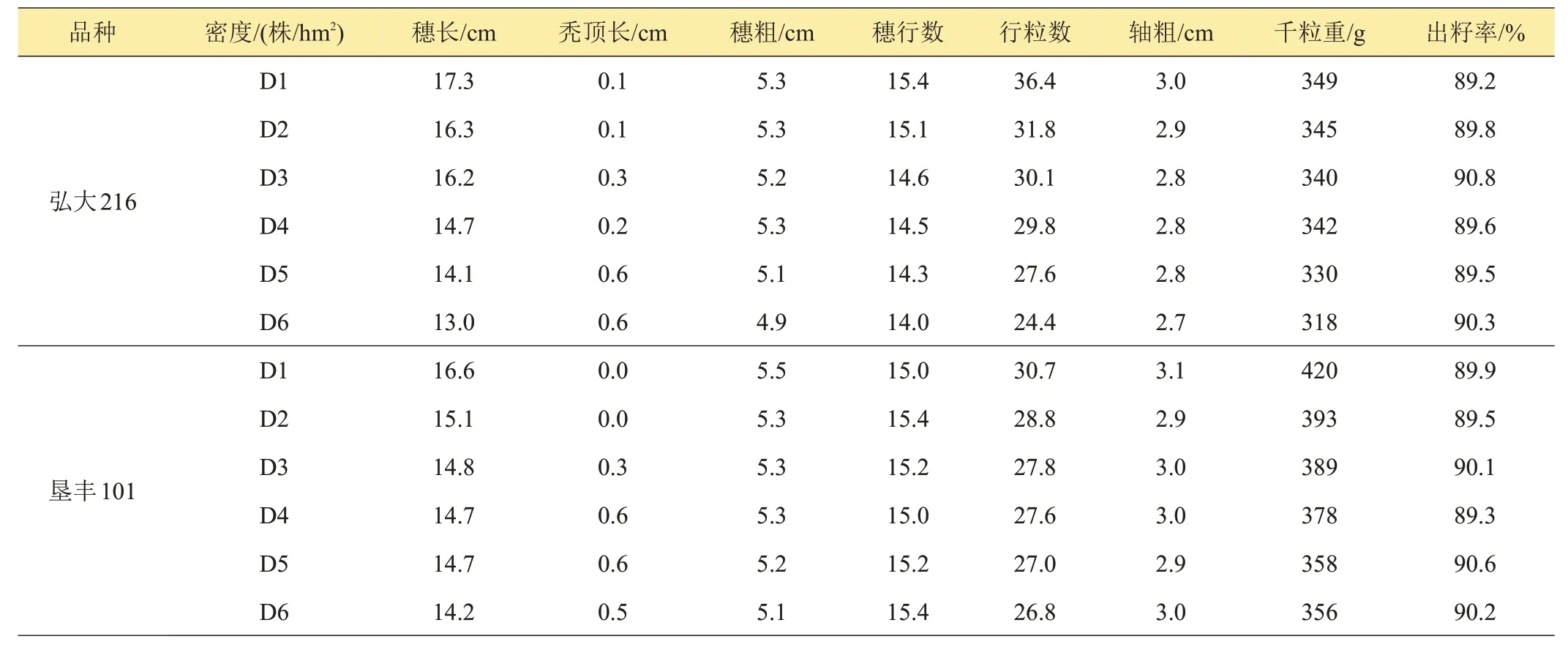

2.1 产量与果穗性状的相关分析

2 个品种18 个处理实收单产7395.50~9816.78 kg/hm2,田间性状统计见表2,对‘弘大216’产量(Y1)与种植密度(X1)、穗行数(X2)、行粒数(X3)、千粒重(X4)进行多元回归,方程为Y1=8182.842-0.024X1-1289.863X2-287.444X3+88.483X4(R2=0.816)。对‘垦丰101’产量(Y2)与种植密度(X1)、穗行数(X2)、行粒数(X3)、千粒重(X4)进行多元回归,方程为Y2=50282.427-0.088X1-138.713X2-1064.153X3-9.298X4(R2=0.886)。

表1 测点经纬度及光热情况

表2 考种数据表

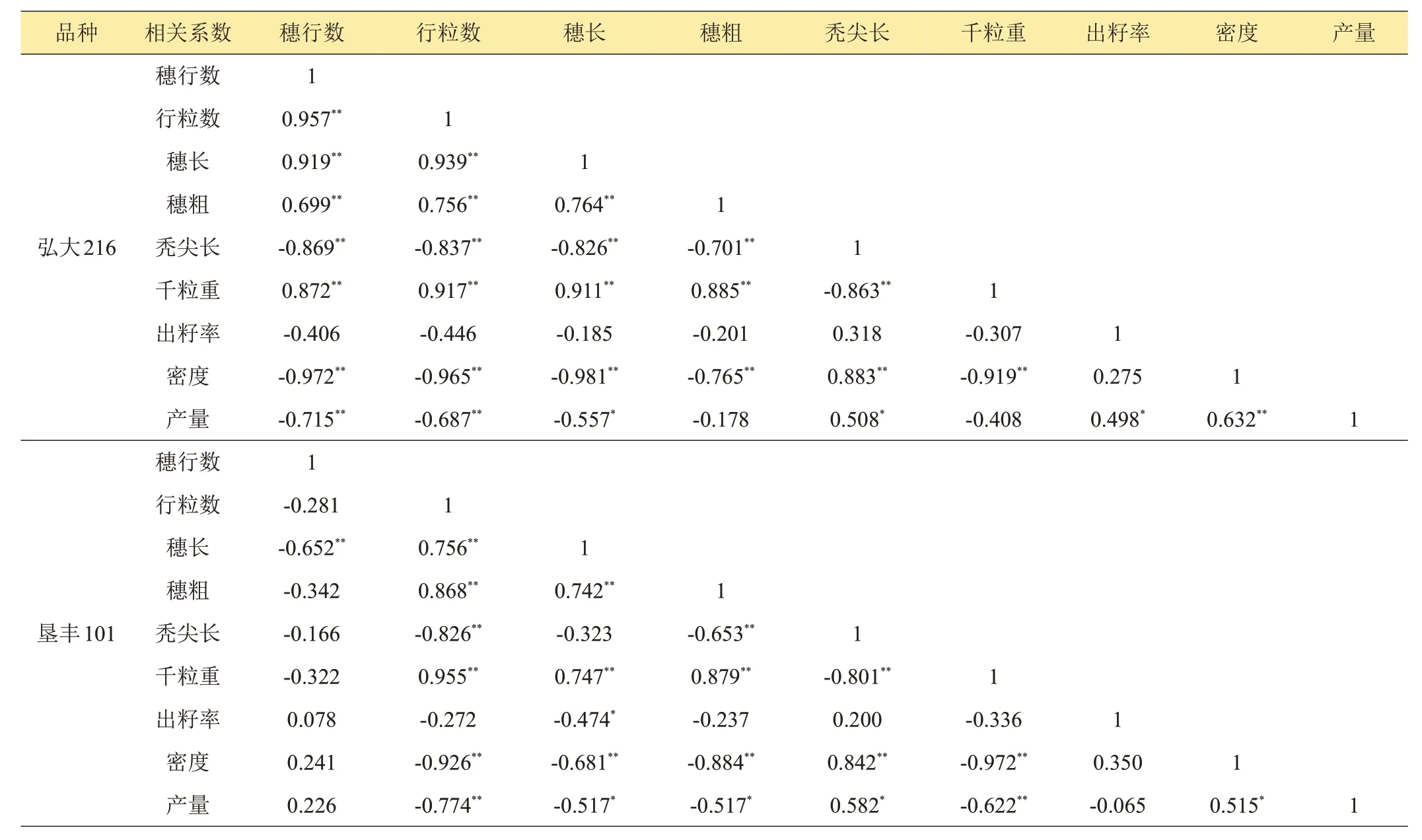

由表3 可见,不同玉米品种产量与穗部性状相关性有所不同,紧凑型玉米品种‘弘大216’对产量的主要作用是穗行数>行粒数>密度>穗长>秃尖长>出籽率>千粒重。半紧凑型玉米品种‘垦丰101’对产量的主要作用是行粒数>千粒重>秃尖长>穗长=穗粗>密度>穗行数>出籽率。

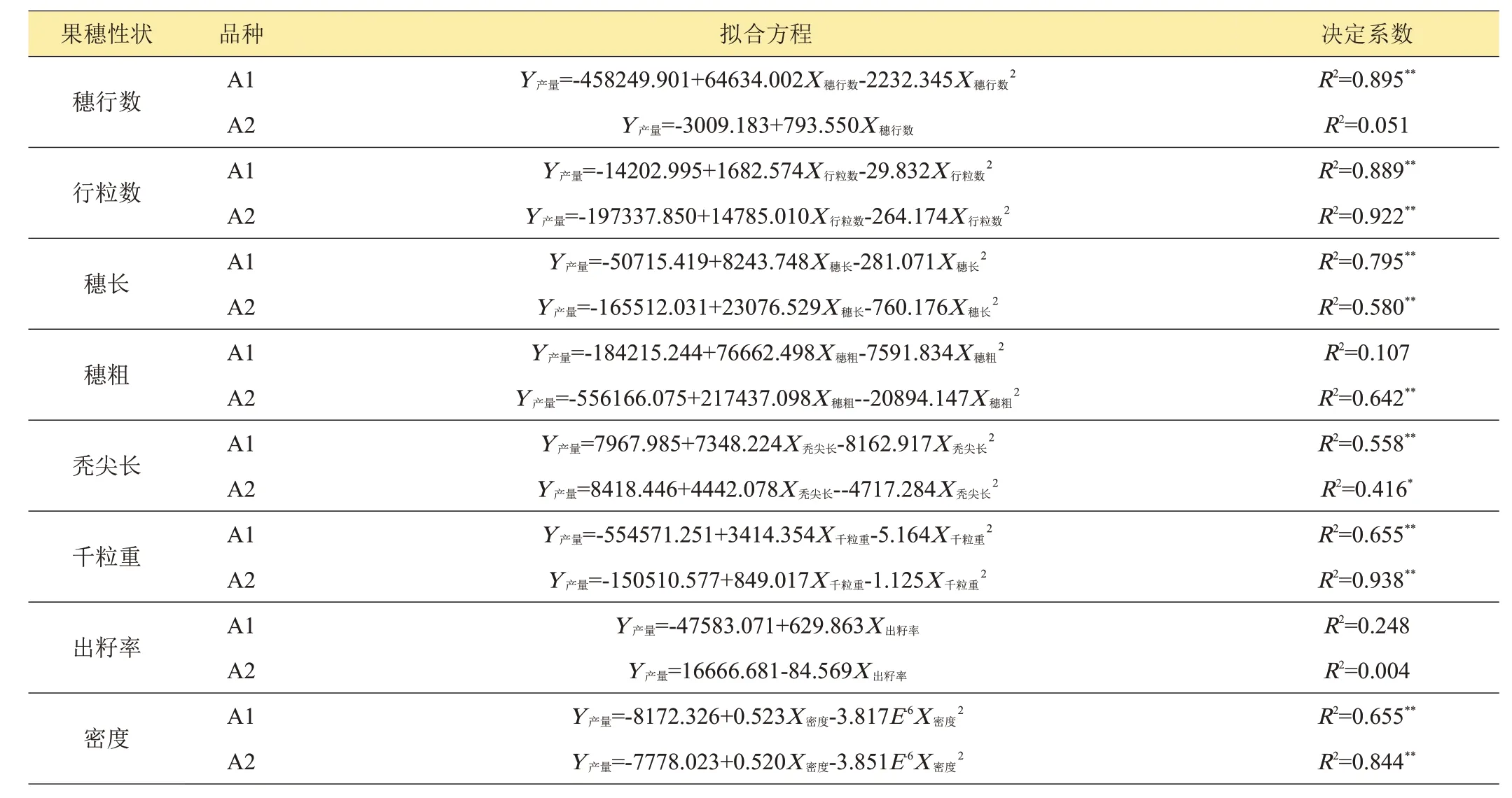

由表4 可见,不同品种,行粒数、穗长、千粒重、秃尖长和密度均与产量呈二次函数关系,且呈显著相关;出籽率与产量均呈线性关系,相关性不显著;穗行数在高密度品种中与产量呈二次函数关系,显著相关,但在低密度品种中相关性不显著;穗粗在低密度品种中与产量呈二次函数关系,显著相关,但在高密度品种中相关性不显著。其相关关系也反映出不同类型玉米品种各穗部性状对密度响应的差别。

2.2 产量与种植密度的关系

在密度区间范围内,最高单产的处理为67500株/hm2处理。从产量与密度的相关分析可以看出,‘弘大216’单位面积产量随密度增加呈先增后减的抛物线趋势,品种‘垦丰101’随密度增加产量增加幅度较快,到达最宜密度后继续增密产量减幅较小,这可能与该品种穗行数比较稳定,密度增加产生的增益和千粒重、行粒数下降产生的减益接近有关。

‘弘大216’拟合方程为Y产量=-8172.326+0.523X密度-3.817E-6X密度2(R2=0.932**),根据拟合方程,其最大产量为9742.9 kg/hm2,此时密度为68509 株/hm2,这与试验中67500株/hm2处理产量相近(图2)。

‘垦丰101’拟合方程为Y产量=-7778.023+0.520X密度-3.851E-6X密度2(R2=0.844**),根据拟合方程,其最大产量为9775.9 kg/hm2,此时密度为67515 株/hm2,这与试验中67500株/hm2处理产量接近(图3)。

2.3 种植密度对玉米果穗性状的影响

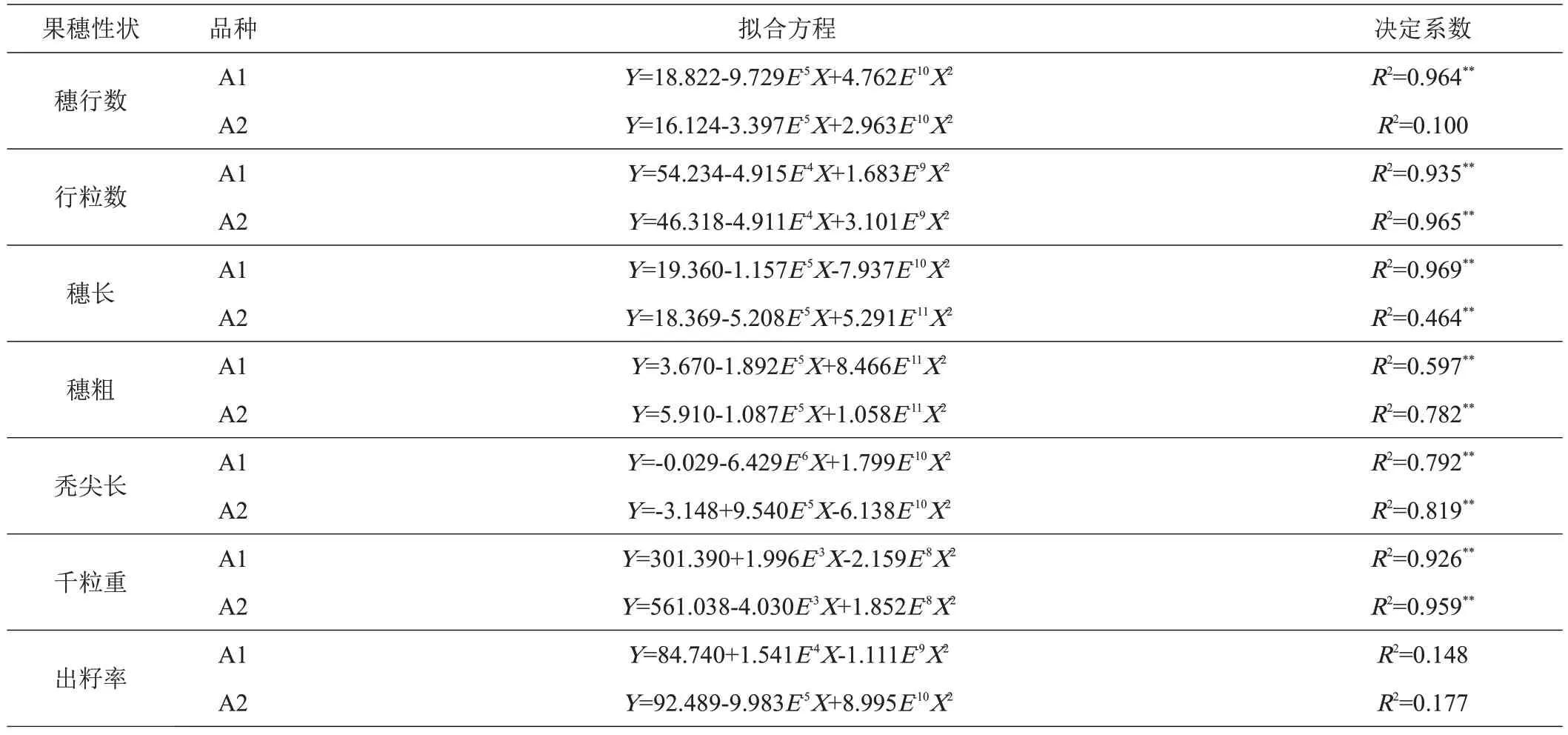

相关分析表明行粒数、秃尖长、千粒重受密度影响较大,通过曲线回归来定量分析不同种植密度处理下,玉米穗部性状的变化趋势。有研究表明,春玉米行粒数、穗长与密度呈二次函数关系,千粒重与密度呈线性关系,均呈显著相关[1]。由表5 可见,不同品种,行粒数、穗长、穗粗、千粒重、秃尖长均与密度呈二次函数关系,且呈显著相关;出籽率与密度呈二次函数关系,相关性不明显;穗行数在高密度品种中与产量呈二次函数关系,显著相关,但在低密度品种中相关性不显著。其相关关系也反映出不同类型玉米品种各穗部性状对密度响应的差别。在紧凑型品种‘弘大216’最高产量对应的D4密度条件下,根据其最优拟合方程解得最佳行粒数28.7,穗行数14.4,穗长为15.0 cm,千粒重为337.8 g。半紧凑型品种‘垦丰101’最高产量对应的D3密度条件下,根据其最优拟合方程解得最佳行粒数28.0,穗长为15.4 cm,千粒重为385.9 g,穗粗为5.3 cm。

表3 玉米果穗性状与产量的相关分析

表4 产量与各品种果穗性状拟合方程

2.3.1 不同种植密度下穗行数变化情况 从图2 可看出,紧凑型品种‘弘大216’穗行数与种植密度呈二次曲线关系,呈极显著负相关,半紧凑型品种‘垦丰101’穗行数受种植密度影响较小,无相关关系。不同类型玉米品种在黄淮海区南片穗行数对密度响应不一致,‘弘大216’穗行数对密度较为敏感,生产上的水肥调控对穗行数变化有关[8],因此水肥调控是‘弘大216’增密增产的可能途径。

2.3.2 不同种植密度下行粒数、穗长、秃尖长变化情况由图3~5 可见,随密度增加2 个品种的行粒数与穗长都呈下降趋势,秃尖长呈增大趋势。行粒数与穗长对密度的响应趋势基本一致,进一步验证了穗长与行粒数显著相关,穗长和行粒数下降和增大的趋势不同与两个品种的特性有关,‘垦丰101’增密后穗行数无明显变化,穗长和行粒数下降较慢,这可能是其达最宜密度后继续增密产量减幅较小的主要原因。对于配套高效栽培技术措施提供了数据支撑和可能的高产栽培技术途径。

2.3.3 不同种植密度下千粒重变化趋势 由图6可见,2个品种千粒重均与密度呈二次函数关系,显著负相关,‘垦丰101’的千粒重明显高于‘弘大216’,且随密度增加,千粒重下降幅度较低,千粒重随密度增加降低幅度低是‘垦丰101’品种增密后增产显著的主要原因之一,根据密度与千粒重的拟合方程,2个品种在密度区间内的最大值分别为347 g和417 g,与实际处理351 g和421 g接近。

表5 不同密度处理下各品种果穗性状拟合方程

3 讨论

影响玉米高产的2大主要因素是品种选择和配套栽培技术措施,而种植密度是这两者重要的研究内容之一。笔者对紧凑型玉米品种‘弘大216’、半紧凑型玉米品种‘垦丰101’在皖北地区的研究结果表明,不同类型夏玉米品种随密度的增加产量呈现先增后减的趋势,产量与密度呈抛物线关系,与前人研究结果一致[15-17]。

紧凑型玉米品种‘弘大216’在高密度压力下随密度增加产量降幅较大,这可能与皖北地区散粉期易发高温热害,影响穗行数与行粒数。本研究表明其在高温热害环境下不适宜过高密度种植。

前人研究表明增加群体密度是玉米提高单产的有效措施之一[18],但盲目提高密度同样对产量具有负面影响,本研究所选取的代表品种均是皖北地区具有较大推广面积的品种,对其果穗性状对密度响应的研究,对于选取品种进一步的高产创建和合理密植具有指导意义,并提供数据支撑。

随密度增加,品种本身产量对增产幅度的影响逐渐变大。为了进一步了解夏玉米的产量构成,于是对穗部性状与产量之间进行相关性分析,2 个品种行粒数、穗长均和产量呈极显著相关,秃尖长与产量呈显著相关;紧凑型玉米品种‘弘大216’穗行数与产量呈极显著相关,但半紧凑玉米品种‘垦丰101’穗行数与产量相关性不显著;半紧凑玉米品种‘垦丰101’千粒重与产量呈极显著相关,紧凑型玉米品种‘弘大216’千粒重与产量相关性不显著,两品种在高密度下果穗性状变化趋势不完全一致。根据作物生长发育规律,采取相应的农艺措施,减少群体的各种不良性状的发生是高密度下增产的重要途径。玉米增密增产主要依靠群体效应,一定数量的群体是获得高产的必要保证,在低密度条件下,群体的增加效应大于个体的减小效应,产量会因为亩穗数的增加而增加,但在高密度条件下,虽然株数增加,但群体的增加效应要小于穗行数、行粒数、穗长、秃尖长和穗粗的减小效应,玉米产量下降。

因皖北地区气候多变,本实验期间高温热害频发,多地区年际间偏差较大,下一步计划开展多地区多点对玉米穗部性状及群体光合和透光效应进行研究。

4 讨论

随着密度的升高,夏玉米群体的果穗性状响应程度不一,植株果穗的穗行数、行粒数、穗长、穗粗、千粒重是逐渐降低的,而秃尖长是逐渐增加的[19-20]。这必会导致群体产量下降。因此在实际生产中,可以通过对关键生育期及肥水管理,采取适当栽培措施,扩大群体生产能力。明确单株生产力和群体生产力的关系来探究高产夏玉米源库特征及其数量因子,揭示不同密度对玉米源库的影响及玉米产量构成的调控规律将是下一步玉米增产的有效途径。

紧凑型玉米品种‘弘大216’在较高密度下通过肥水调控来提高穗行数和行粒数,从而发挥群体生产潜力而实现高产,最佳种植密度为68509 株/hm2。半紧凑玉米品种‘垦丰101’可在较低种植密度下通过充分发挥单株生产潜力达到高产,在较高密度下通过降低空杆率继续保持较高的产量,最佳种植密度为67514株/hm2。