U 型塑性地连墙与钢套筒辅助重叠隧道盾构接收技术

张 鹏

(徐州市城市轨道交通有限责任公司,江苏 徐州 221000)

0 引言

盾构接收是盾构法隧道施工的最后一道工序,是盾构施工的关键风险点,若处理不好极易出现安全事故。当盾构接收端地质条件及周边环境较为复杂时,传统和单一的盾构接收工法难以保障盾构安全接收。因此,在接收端施作 U 型塑性地连墙,在素墙内实施旋喷桩加固后再辅以钢套筒接收可以极为有效地提高盾构接收的风险可控性,确保盾构顺利接收,具有重要的推广价值。

1 工程概况

武汉地铁 7 号线新华路站—香港路站区间采用盾构法施工,盾构机自新华路站始发后沿建设大道向东掘进,左右线隧道从水平平行分离式逐渐过渡到上下重叠方式,最后以垂直线间距 8 m 的重叠隧道形式到达香港路站。盾构先施工下部隧道,后施工上部隧道。香港路站为地下 3 层叠岛式车站,是 3、6、7 号线的换乘车站,接收端位于城区主干道十字路口,车流量极大,市政管线众多,接收紧邻武汉市房地产交易大厦,与隧道结构净距 12 m 且距既有运营的地铁 3 号线线路仅 30 m。

盾构接收位于重叠隧道超深端头,接收端地面标高 20.70 m,左线隧道中心标高 1.346 m,右线隧道中心标高为-6.654 m。盾构接收地层主要为 <3-4a> 淤泥质粉质黏土、<3-5> 粉质黏土、粉土、粉砂互层、<4-1b> 粉砂夹粉土、粉质黏土、<4-1> 粉细砂、<4-2> 细砂。其中 4-1、4-2 地层为强透水承压含水层,盾构接收时极易出现涌水、涌砂的险情,直接威胁周边建(构)筑物及既有运营地铁线路的安全,工程风险极大。

2 接收端头地层加固

接收端头地层加固可以防止涌水、涌砂甚至坍塌等情况的发生,保证洞门破除后裸露土体具有一定的自稳能力并隔断加固区与外界的水力联系。因此,端头加固的好坏直接决定了盾构接收的成败。由于本接收端加固深度大、地质条件及周边环境异常复杂等众多不利因素的影响,依靠常规和单一的加固措施很难保证盾构接收的安全。

2.1 加固方案比选

目前国内常见的端头加固方法主要有注浆法、深层搅拌桩、高压旋喷桩、SMW 工法、冻结法、素混凝土地下连续墙(钻孔灌注桩)以及降低地下水位等工法。这些工法各具优缺点及适用性,结合本工程地质条件、周边环境、安全性、工期及经济指标等因素[1-2]最终确定在接收端施作 U 型塑性地下连续墙,在素墙内实施旋喷桩加固,从而达到与车站接收端既有地下连续墙形成四围封闭止水帷幕的效果。

2.2 加固方案实施

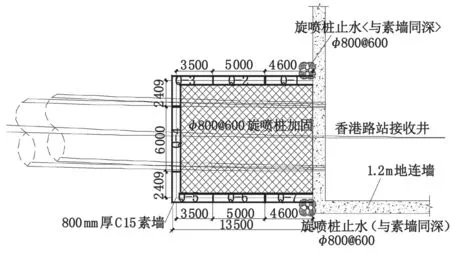

经过比选决定采用 U 型塑性地连墙+三重管高压旋喷桩的组合加固技术,盾构接收端头加固平面图如图 1 所示。U 型塑性地连墙在端头加固区外侧施作 7 幅形成围闭,采用 800 mm 厚水下 C15 素混凝土浇筑,要求墙体嵌岩深度≥1 m,达到外包隔水作用。混凝土素墙完成后在其内部采用Φ800@600 三重管旋喷桩进行地层加固,加固纵向长度为 13 500 mm,隧道两侧及上下各 3 000 mm,加固体 28 d 后无侧限抗压强度应≥1.0 MPa,渗透系数应<1.0×10-7cm/s。此外,考虑到素墙与车站既有围护结构接缝处为止水薄弱环节,因此在该区域采用旋喷桩进行包角止水,确保达到封水效果。

图1 盾构接收端头加固平面图(单位:mm)

3 接收方案的确定

3.1 接收方案的比选

目前常用的盾构接收主要有直接破洞门常规接收法、水中接收法、钢套筒接收法、混凝土箱体明洞接收等[3],但这些方法各有利弊,通常需要结合端头加固工法择优选择。盾构接收方案的比选情况如表 1 所示。

通过以上盾构接收法的比选,结合端头加固工法综合考虑后决定采用钢套筒辅助盾构接收最为适宜。

3.2 钢套筒的设计

近年来国内利用钢套筒辅助盾构接收越来越多[4-6],虽然钢套筒的形式及尺寸不一,但均基于平衡到达理念,可使盾构直接通过洞门安全进入套筒内。

本工程选用的钢套筒主体部分总长 11 040 mm,直径(内径)6 710 mm,筒体厚度 16 mm,由过渡环与四环常规环组成。过渡环一侧与洞门直接焊接,另一侧为法兰面,与常规环通过螺栓连接。每环壳体分为上下两个半圆,每段筒体的外周焊接纵、环向筋板以保证筒体刚度,纵向筋板与环向筋板形成块状分隔形状。每段筒体的端头和上下两半圆结合面均焊接法兰,筒体纵向及上下均采用平法兰连接,用高强螺栓连接紧固。装置后盖板由上下两块平面环板组成,通过法兰(厚度 40 mm)与最后一环常规环筒体连接,且在下半块封板中心偏下的位置设置人行闸门,便于施工人员的进出。套筒总装使用如图 2 所示。

表1 盾构接收方案对比分析

图2 钢套筒总装示意图

4 总体施工流程及技术要点

在综合考虑接收条件风险及各种接收工法优缺点的基础上,为确保盾构接收万无一失,最终采用 U 型塑性地连墙+三重管高压旋喷桩组合加固并配合钢套筒辅助接收的组合工法施工技术完成本次盾构到达的接收任务。

4.1 盾构接收总体流程

盾构到达接收总体施工流程如图 3 所示。

4.2 接收过程技术控制要点

4.2.1 盾构选型及刀具布置

盾构接收前需穿越 C15 素墙后方能进入加固区,因此在盾构始发前对盾构机及刀具应进行合理的选型,以确保盾构具备足够的“破墙”能力。盾构切削阶段严密关注推力、刀盘扭矩等各项参数,防止出现刀盘“卡死”现象。

4.2.2 U 型地连墙施工注意事项

地连墙接缝处锁口管在盾构穿越范围内必须拔除,以免阻碍后期盾构掘进。此外,在 U 型墙与车站围护结构端墙接缝处施作与素墙同深的旋喷桩进行角部止水,确保止水帷幕闭水效果。

图3 盾构接收总体施工流程图

4.2.3 洞门破除判定条件

钢套筒安装后、回填前需破除洞门,在降水水位低至洞门钢环底以下 1 m 时,在洞圈内均匀开设一定数量探孔,探孔深度需到达加固区,当孔洞无明显漏水、漏砂时方可破除洞门,否则应采取水平注浆或其他补强加固措施。

4.2.4 上部隧道钢平台搭设

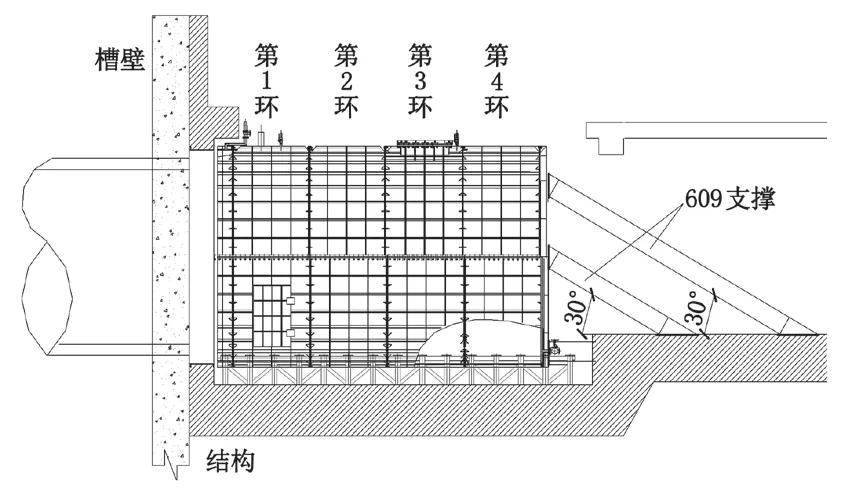

因左右线为上下重叠隧道接收,在右线下部隧道盾构机吊出后进行上部隧道钢套筒安装工作。套筒安装前需进行钢平台的搭设,首先在底层直立安放 609 钢支撑 12 根,中间用 18# 工字钢斜撑连接,再在钢支撑上安置 70 # 工字钢形成框架结构,70 # 工字钢上铺设 20 mm 厚钢板,最后在钢板上安装钢套筒。钢平台架设时为节省时间,可预先成榀,井下拼装。

4.2.5 隧道注浆加固及支撑架设

下部隧道施工后利用管片注浆孔沿隧道结构外围 3 m 对上下隧道之间的所夹土体进行注浆加固,增强重叠段隧道间土体的抗压、抗剪能力。为有效降低上部隧道施工对已建成下部隧道结构的影响,在上部隧道施工前在下部隧道内加设临时内支撑系统。临时内支撑采用型钢(工 20)整圆器的型式,并在纵向设置连接支架(型钢工 18),具体布置形式如图 4 所示。

图4 下部隧道钢支撑架设示意图(单位:mm)

4.2.6 钢套筒注意事项

1)钢套筒回填料需提前适配,注意流动性以确保回填的密实性,同时填料强度不宜过高,否则会造成掘进缓慢、困难,从而引发其他风险。

2)套筒填料后密闭筒体并注入压力水进行检查,采用逐级加压的方式至设定值,模拟外界土层,达到内外平衡,每级均要求稳压监测,重点检查漏水及筒体的变形情况。

3)钢套筒拆除前渗漏水检查尤为关键,需通过多个点位、多种方式进行确认,若在拆除后出现涌水涌砂则功亏一篑,失去了钢套筒接收的意义。

4)盾构到达接收时,套筒内的压力应与盾构内的压力一致,保持外部的加压系统,压力不足时加水保压,过高则排水泻压,需严密监测钢套筒的稳定及变形情况,尤其是反力装置及过渡环与洞门钢环的密封牢靠性的监测。

5 结论及建议

本工程在周边环境复杂、风险极大的情况下顺利完成了重叠隧道的盾构接收任务,说明通过加固区外施作 U 型塑性地下连续墙后再进行旋喷桩加固并辅以钢套筒接收的施工技术能够大大降低盾构接收的施工风险,为今后类似工程提供了良好的借鉴。此次盾构接收时需先破除车站围护结构方能进行套筒回填,破除洞门环节仍存在较大施工风险,建议后续类似工程中在围护结构接收洞门处设置玻璃纤维筋,便于盾构直接破洞而出,或者将U型塑性地下连续墙变为“口”字型全封闭形式,降低洞门破除的安全风险,确保盾构安全接收。