洪涝灾害对水稻生产的影响及灾后田管与补改种技术

吴文革 陈金华 许有尊 季雅岚 孔令娟 习敏 周永进 孔令聪

摘要:2020年6月2日入梅以来,长江中下游地区淮河流域持续强降水甚至是大暴雨,引发多地洪灾和内涝,沿江(河)、环湖稻田受淹毁种。本文分析了洪涝灾害以及阴雨寡照对水稻生长发育和群体构建的影响,提出了灾后管理和补改种技术措施,对灾后恢复、稳定粮食生产具有指导意义。

关键词:洪涝灾害;毁种;群体构建;苗情;田管技术;补改种技术

中图分类号 S511.31 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)16-0054-04

1 洪涝灾害及损失

梅雨是东亚地区由夏季风活动产生的特殊天气现象,主要出现在6-7月中国江淮流域到韩国、日本一带[1]。江淮流域常年平均梅雨量达300多毫米,占年降水总量的30%~40%,降雨量偏多、减少易导致区域性洪涝与干旱灾害发生。2020年长江中下游地区自5月29日(江南)-6月中旬(江淮)先后进入梅雨季,6月9日长江中下游地区首场强降雨以来,新安江、长江、淮河先后进入汛期,特别是7月以来,雨带在长江、淮河流域来回反复,造成流域尺度大面积严重洪涝灾害。

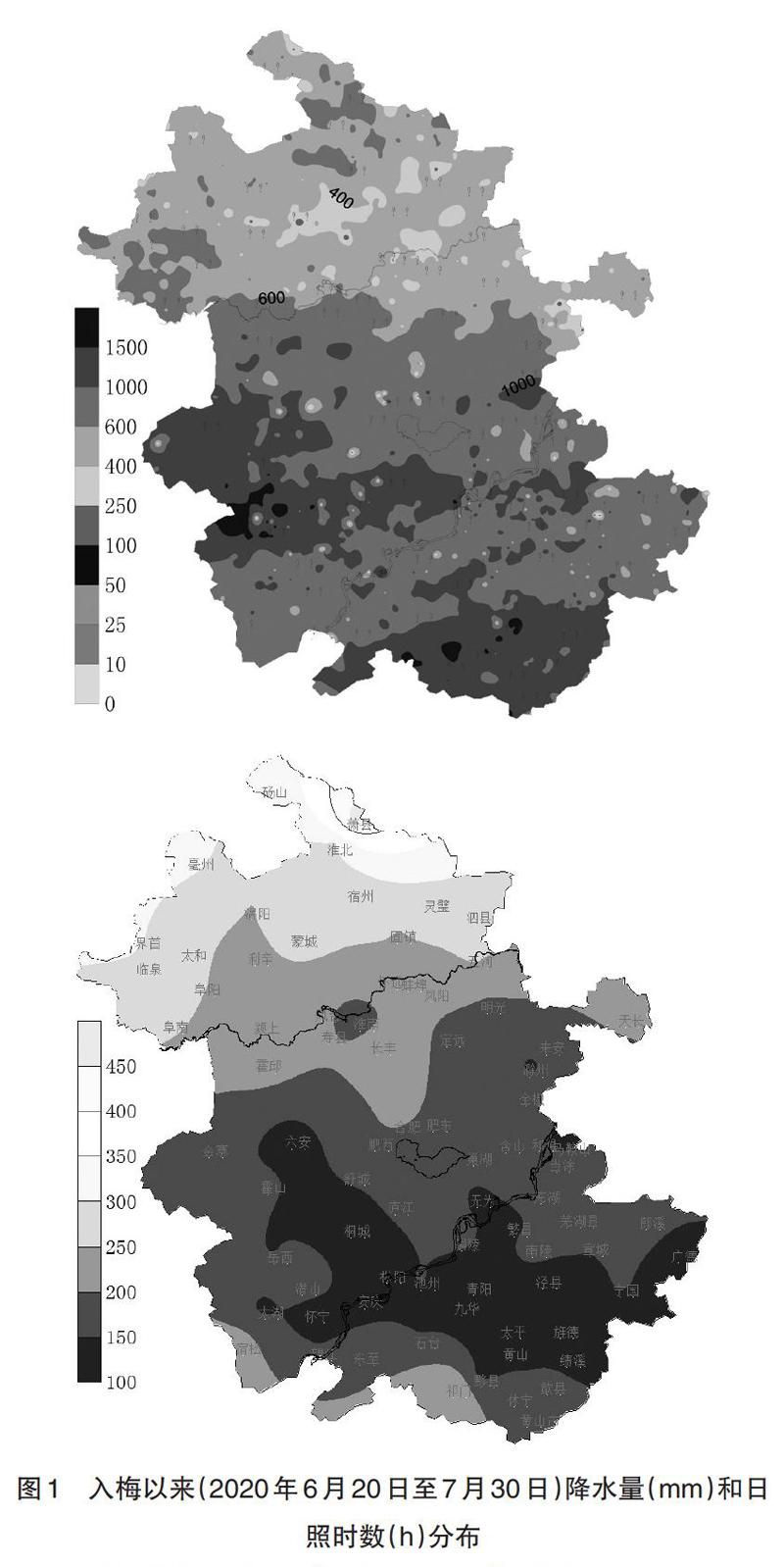

据统计,6月2日-7月30日安徽全省平均降水量849mm,是常年同期2.2倍,其中沿江江南大部、江淮中西部及大别山区达900~1200mm,较常年偏多1.0~2.5倍;其它地区400~800mm,较常年增加20%~100%(由安徽省农气中心提供)。全省雨日24~47d,其中合肥以南35d以上;平均暴雨日数4.9d,其中江淮之间中部及江南暴雨日数超过6d,为1961年以来同期最多。尤其7月以来,长江中下游地区和淮河流域出现持续强降水,累计雨量和降水日数显著增多,多地连续强降雨甚至是大暴雨引发洪灾和内涝,导致沿江(河)、环湖稻田淹没毁种,具体见图1。

据卫星遥感监测显示,7月20日安徽淮河流域19.7万hm2农田受灾,7月26日蒙洼蓄洪区水体淹没区面积约1.27万hm2,7月27日淮河流域、巢湖流域新增水体面积约2.73万hm2。安徽省应急厅7月25日统计,全省农作物受灾面积102.4万hm2,其中成灾面积61.87万hm2,绝收面积26.2万hm2,直接经济损失114.5亿元;截至7月28日17时,全省农作物受灾面积110.4万hm2,成灾面积68.7万hm2,绝收31.7万hm2。受灾作物主要有水稻、玉米、大豆、果菜茶等,其中水稻成灾面积约占2/3,主要分布于沿江(河)、环湖的圩区、低洼地,2020年安徽受灾作物中稻田洪涝毁种最严重。

2 灾害对水稻生长发育及产量的影响

2.1 长时间淹水导致毁种绝收 洪涝渍害直接造成部分农田淹没,长时间无疑会毁种绝收。水稻屬于耐淹性较强的植物,而且不同生育时期耐淹能力不同,一般苗期(3~4叶期)耐淹性最强,其次为分蘖期(5~7叶期),拔节后耐淹性明显下降,孕穗-抽穗期最为敏感,一般没顶1~2d就基本全部毁种[2-3]。目前安徽沿江双季地区早稻收获至双晚栽插时期,大部分中稻处在分蘖末期至拔节期,皖西南空闲田、油菜茬口早栽的中籼稻已进入拔节孕穗期,江淮北部有部分栽插期因旱延迟以及接小麦茬迟播的单季晚稻类型现处于分蘖期至无效分蘖期。即使处于耐淹能力较强的苗期-分蘗期的一季中稻,没顶5d以上也会造成毁种绝收,生育进程越后(分蘖-拔节-孕穗-抽穗),耐淹时间越短。

2.2 低温阴雨导致水稻生育进程延滞,影响正常的收-种管理 由于长时间阴雨,气温也偏低,造成生育进程迟缓,甚至严重影响双季早稻的收获和双晚的及时栽插。目前,安徽沿江双季地区应处于早稻收获至双晚栽插时期,但实际上双季早稻受持续阴雨寡照影响,收获期较去年及常年均推迟7~10d;到目前全省仍有部分双季早稻未能及时收割(淹水限制机械和人工不能下田作业),穗芽和倒伏增加,还影响双晚及时移栽(稻田淹水不能耕作,部分晚稻秧苗收淹毁苗)。江淮地区大部分一季稻生育进程处在分蘖末期-拔节期,早栽的空闲田、油菜茬口的中籼稻处在拔节孕穗期;江淮北部有部分栽插期因旱延迟以及接小麦茬迟播的单季晚稻类型现处于于分蘖期-无效分蘖期,江淮中稻稻作类型复杂、生育进程差距较大,总体上生育进程较常年推迟。据安徽省农技推广中心对全省苗情观察和全省农业气象观测站点监测显示,水稻生育期推迟7~10d,夏玉米、夏大豆等旱作物也推迟4~6d。

2.3 光热资源不足,影响水稻丰产群体构建 根据安徽省农气中心最新信息调查显示,自6月2日以来江淮大部地区≥10℃积温1440~1540℃·d,较常年减少20~90℃·d;7月1日-30日≥10℃积温减少30~110℃,为1961年以来同期最少。日照时数淮北-沿淮210-300h,减少50~?120h;淮河以南日照时数为120~200h,减少120~230h。入梅特别是夏种后长时间的低温阴雨寡照,对在地作物尤其水稻群体构建造成极为不利影响,弱苗增加。

根据安徽省水稻苗情调查(7月10日数据),全省一季稻29个苗情监测结果显示:一类苗占38.1%,二类苗占40.1 %,三类苗占21.8%。一、二类苗占78.2%,比去年同期减少3.5个百分点,苗情长势明显差于去年同期。另据“十三五”安徽粮丰增效示范项目18个试验示范点调查,截至7月底全省中稻三类以下弱苗比例增加到30%以上。

2.4 病虫危害和次生灾害加重 水稻生育期内长时间的适温高湿环境,有利病虫害滋生。同时持续阴雨寡照天气不利水稻健壮生长,降低了水稻抗病虫的能力;持续降雨天气还影响及时施药和防治效果[4-5]。据安徽省植保总站监测,目前安徽省水稻病虫发生情况重于去年同期,特别是纹枯病、稻纵和二化螟等主要病虫害明显重于常年。除了病虫害加剧之外,水稻易发生根腐、茎腐,增加倒伏的风险;伴随着长时间积水,造成根层土壤环境恶化,而施入的肥料也随雨水流失,导致水稻后期根系早衰、生长不良等次生危害。

3 灾后管理对策

3.1 应灾管理 由于当前江淮地区农田积水严重,涝渍灾害突出,各地应采取积极措施,排涝降渍,查苗补苗,加强田管,促进苗情转化。首先是清沟排水,除涝保苗[5]。立即开机或人工排涝,抓紧清沟除渍,确保作物正常生长;旱地及时开好田头沟、围沟和腰沟,排除田间积水,促进根系生长,做到雨停田干。其次是查苗补苗,中耕培土。对缺苗断垄的田块,通过移稠补稀或补种补栽等措施及时补苗,确保全苗;适时开展中耕培土,散去土壤多余水分,提高土壤通透性,保持根系活力。接着是科学促生调节,促弱转壮。涝渍之后,土壤肥力流失较多,应及时增施速效肥料,补足地力,提高植株的生理活性,促进苗情转化。最后是防病治虫,控制危害。作物涝渍后,植株素质下降,易受病虫为害[5],要加强病虫测报,适时早防,控制灾后病虫害等二次危害。

3.2 科学判断 水稻是较强耐涝性较强的作物,特别是苗期-分蘗期的迟播(栽)中稻和单晚,一般没顶24h,对稻苗生育影响不大[6];没顶3~4d,如果及时排水晾田或先露出植株大部分,后期仍可以采取促生手段,尽力保苗,强于改种。判断受淹水稻是否保苗还是补、改种,有3个判断标准[7-9]: —看叶片。如叶片有绿色,叶鞘内部仍为绿色,或出水后3d能见到心叶抽出的可以保苗;若主茎心叶全部失活,则需要改种。二看植株。排水后稻株仍为绿色,没有腐烂,而且有一定硬度,排水后2~3d,剥查主茎,生长点呈晶亮状,不萎缩,不浑浊,每株有2~3个茎蘗存活的可以保苗促生;若植株一拔就断,分蘖节变软,则需要改种。三看根系。排涝后晾田2~3d后拔起稻株,观察根系生长情况,如果有白根或根系呈淡黄色,或者能见到新根露尖的可以保苗;若根系全部为黄黑且发臭的,则需要立即改种。

3.3 根据灾害程度和苗情,进行分类管护 对于短时间涝灾、判断有生机的水稻,尽量排涝降渍,及时实施促生补救措施,加强田管,促进苗情转化。对于长时间淹没失去生机水稻,要及时排洪除涝,抢墒补改种。

3.3.1 短期过水的稻田 双季晚稻:当前全省晚稻处在4叶一心至5叶一心秧田期,要加强双季晚稻秧苗期的肥水及化控管理,突出抓好防治纹枯病、稻纵卷叶螟等病虫防治,促进早生分蘗,培育壮秧。同时加强对原有双晚秧田的管理,实施化控或旱育,增加秧龄弹性,抢抓排洪排涝及时移栽,稳定主粮水稻的面积,确保粮食安全。

一季稻:一是因苗合理运筹肥料管理,排除田间积水后立即补偿早施分蘖肥,促进恢复生长。以氮肥为主追尿素150kg/hm2左右。拔节至孕穗期的田块,以促进幼穗发育、增加穗粒数为主,施好穗粒肥,即在拔节后、抽穗前20~25d (倒4-3叶)追施促花肥,施尿素75kg/hm2、钾肥45~75kg/hm2。二是加强水浆管理。迟栽插(播)的田块,进行浅水-湿润好气灌溉,湿润为主,以利根的发育,尽可能推迟应用化学除草,促进分蘖早生快发。受灾严重的,喷施抗逆性营养剂等進行解救,推迟轻烤田或不烤田,促进多发生分蘖多成穗。够苗的田块,及时排水烤田,分次勤晒田为主,前中期晒田不够的田块,在拔节长穗期仍可开沟排水晒田,控制无效分蘖的发生。三是加强病虫草害综合防治。水稻过水受淹后,由于叶片损伤,增加了感病的机会,需重点加强防治纹枯病、细菌性条斑病、白叶枯病和稻瘟病等真菌性病害;及时查治二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟等。对于田间杂草较多晚直播田块,应针对杂草类型,及时进行茎叶除草;最大限度降低灾害损失,促进受灾水稻恢复生长。

3.3.2 中期淹没过顶的稻田 双季稻:各地要积极组织力量,及早排水晾田,抢晴及早收获早稻,烘干入仓,切实降低早稻损失;及时移栽双季晚稻。

一季稻、晚稻:一是及早排水。要尽早在2~3d内排除积水,至少要先让稻株顶部先露出水面,减少受淹时间,减轻损失。晴日分次排水,保留适当水层;阴雨天,可将水一次性排干,轻露田,使植株逐渐恢复生长。可边排水边搅拌水洗去株叶上的泥沙,也可利用清水大水喷洗茎叶上的泥沙,促进恢复和延长叶片功能。二是及时追施速效肥。排干水轻露田后,补追一次速效肥,处于分蘖至拔节期中稻补施尿素75kg/hm2左右,抽穗扬花期的要进行1~2次根外喷施磷钾肥等叶面肥,后期坚持湿润管理,提高穗粒数、结实率和粒重。二是加强病虫防治。水稻受涝后,由于叶片损伤,易感病,要及时用药防治,尽早防治纹枯病、二化螟、稻纵卷叶螟等。

4 补改种技术

对于毁种绝收田块,可根据退水时间及热量资源最大化利用原则,抢抓农时,及早选择适宜的作物补改种。

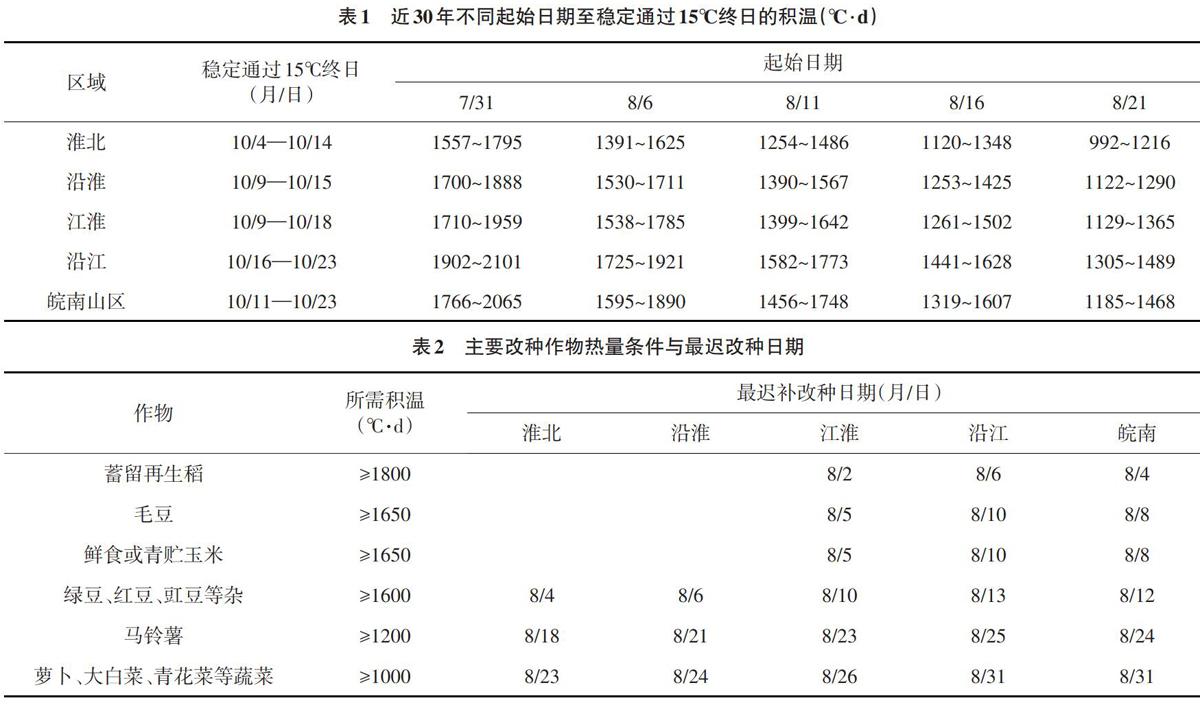

4.1 作物类型、品种的选择依据 改种应根据不同作物正常生长发育对温度、热量的基本要求来安排。一般15℃终日前的热量条件是是主要考虑因素。通过对近30年气象资料分析,从7月31日至稳定通过15℃终日的积温全省1550~2070℃·d,其中沿江江南部分地区达≥1900℃·d;从8月6日至稳定通过15℃终日积温全省1400~1920℃·d;每向后推5d,积温减少130~150℃·d。安徽江淮地区稳定通过15℃终日自北向南为10月4日-23日,其中合肥以南大部在10月15日之后(表1)。根据主要晚秋作物热量资源的需求,可因地制宜选择鲜食或青贮玉米、旱杂粮及蔬菜进行改种(表2)。

4.2 补改种措施

4.2.1 水稻“早翻晚” 受灾地区多为沿江(河)、环湖低洼地,原本种植水稻,因此补改种如热量条件许可首选水稻早翻晚[10-13]。一般在沿江、江南地区7月25日前退水的,可选用早熟(生育期105d以内)的早稻翻种晚稻(生育期缩短到90d以内),抢抓农时直接,以退水后免耕或水耕整平后催芽水直播方式为主,加强栽培管理。早翻晚一般播种至成熟至少需要≥10℃的积温2200℃·d,且要求稳定通过20℃终日前齐穗,庐江以南地区建议在7月25日前(最迟7月底前)进行[13-14],7月底后大部分地区种植风险较高,谨慎使用。

4.2.2 蓄养再生 稻立秋前(最迟到8月10日),对幼穗分化期以后受淹的中稻迟熟早稻,退水后穗部已毁,但根、茎仍活的稻苗,及时割去地上已坏死部分,蓄养再生稻,利用涝灾后头季稻剩下相当多的时间和温光雨资源,留茬高度根据后期有效生长时间调节20~35cm[15],补施少量的促芽肥,实行浅水-湿润管理和加强病虫害防治,确保再生稻在9月20日前安全抽穗。

4.2.3 间苗补种晚 稻受灾地区可以合理利用生产上未收淹迟播中稻、单晚稻田秧苗群体大特点,间苗或柚沟移苗(7叶以内秧苗)就近补栽退水田块,扩大稻作面积。

4.2.4 改种秋玉米及旱杂粮 晚播大豆至少需要2000℃·d以上,热量资源也非常紧张,但短生育期的食用毛豆可以尝试,合肥以南地区8月5-10日前可改种;早熟品种的鲜食或青贮玉米所需活动积温与食用毛豆相当。早中稻受灾后蓄留再生稻一般需1800℃·d的活动积温,立秋前沿江及江南还可种植。马铃薯、杂豆及蔬菜等所需积温相对较少,最迟播期分别为8月底、8月中旬初、8月底。

4.2.5 改种蔬菜 因退水时间晚无法播栽水稻、秋玉米及旱杂粮的田块,可开因地制宜改种蔬菜。8月上旬(立秋)前可以改种蔬菜有:黄瓜、番茄、菜豆、空心菜、大白菜、小白菜、棵白菜、秋萝卜等蔬菜[16]。8月20日前可以改种速生蔬菜和反季节棚室蔬菜等,如食用菌、小白菜、青花菜、芫荽、菠菜、洋葱、黄瓜等蔬菜品种。

5 结语

针对2020年6月2日入梅尤其7月以来的强降雨,造成江淮多地洪涝灾害并对在地粮食作物特别是水稻生长发育和产量、品质形成的影响,在条件许可情况下,应尽早及时排洪除涝。同时科学研判,采取针对性的恢复促生或科学补改种,抢抓农时,因苗因田因时分类管护,同时加强防控病虫危害和次生灾害,以稳定粮食生产,增加农民收入。

参考文献

[1] 周兵,梁萍,王东阡.GB/T 3367卜2017梅雨监测指标[S].

[2] 陈永华,严钦泉,肖国樱.水稻耐淹涝的研究进展[J].中国农学通报,2005(12):151 -153,159.

[3] 夏石头,彭克勤,曾可.水稻涝害生理及其与水稻生产的关系[J].植物生理学通讯,2000( 06): 581 -588.

[4]霍治国,李茂松,王丽,等.降水变化对中国农作物病虫害的影响[J].中國农业科学,2012,45( 10): 1935-1945.

[5]吴文革,周永进,陈刚,等.DB34_T2257-2014沿江(湖)圩区水稻涝渍灾害防控技术规程.

[6] 李永和,石亚月,陈耀岳.试论洪涝对水稻的影响[J].自然灾害学报,2004(06): 83-87.

[7] 张晖.水稻涝渍灾害防治技术[J].农技服务,2016,33(03) :93.

[8] 王恒雨,李宗春,许成军,等.受淹水稻生育特点及灾后补救措施[J].北方水稻,2008(04) :50-51.

[9]吴文革,许有尊.优质水稻绿色生产模式与技术[M].合肥:合肥工业大学出版社,2020,6.

[10] 夏有龙,段泽森.水稻栽培关键技术问答[M].北京:中国农业出版社,1998,2.

[11] 程管民,汪向东,黄梅,等.不同播期、不同播种密度和不同施肥方法早翻晚栽培对水稻产量和安全齐穗的影响[J].农业科技通讯,2016(04):113-117.

[12] 王海.洪涝灾后“早翻晚”栽培不同播种方式的产量与效益[J].安徽农学通报(下半月刊),2011,17(14): 126-127.

[13] 程管民.在不同品种、不同播期和不同播种方式下早稻翻晚栽培试验研究[J].农业科技通讯,2015(06): 151-155.

[14] 吕海枝.“早翻晚”栽培适宜品种与播期[J].安徽农学通报(下半月刊),2011,17( 14): 124-125,306.

[15]习敏,吴文革,汪靖桂,等.再生稻种植产量差形成的研究[J].华北农学报,2017,32(01): 104-110.

[16]方心满,戚士章,张建群,等.沿淮地区夏季涝灾后补(改)种和水淹作物田管技术[J].安徽农学通报,2016,22(16):34-35.

(责编:王慧晴)

基金项目:国家重点研发计划((2017YFD0301304-2、2018YFD0300906、2018YFD0300903)。

作者简介:吴文革(1967-),男,安徽安庆人,从事粮食生产技术研究与应用研究丁作。 收稿日期:2020-08-03