人工防雹作业效果物理统计评估方法运用初探

李 斌,郑博华,朱思华

(新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室,新疆 乌鲁木齐830002)

冰雹天气多发是新疆境内主要天气特征之一[1]。山区特殊的地形条件是冰雹云发生发展的主要因素之一,且易形成局地性冰雹云[2]。天山山脉南北两侧的大部区域是冰雹天气易发区。用1961—2003年新疆90个气象观测站地面资料统计得出,强冰雹天气定义为连续几日有5站以上出现冰雹,在新疆43 a内出现过81次[3]。新疆境内有9个主要冰雹发生区[4],本文主要以其中2个区域,即位于新疆天山西部的伊犁特克斯河流域的昭苏盆地和位于新疆中天山北麓奎玛流域东部的五家区垦区,作为研究区域。特别是位于天山西部的昭苏盆地,平均年降雹日数20次以上[5],属于新疆乃至国内冰雹天气高发区。

在国内冰雹云研究方面,樊鹏等[6]根据X波段天气雷达观测资料以及地面降雹信息,分析了7个渭北地区冰雹云雷达回波识别指标,并将45 dBZ顶高作为重要识别指标之一。高子毅[7]在对昭苏盆地人工防雹作业效果进行评估研究后,得出由于人工防雹作业,降雹日数减少显著。王雨曾等[8]根据与冰雹云变化直接相关的10个雷达回波参数作为物理参量分析后显示,开展人工防雹作业后,冰雹云雷达回波最大顶高、雷达回波强度等均显著减小;刘治国等[9]通过对高炮防雹作业效果影响研究后得出,受高炮人工防雹作业影响,冰雹云中冻滴平均直径和质量减小,易产生地面降水。

新疆人工防雹业务已开展了近60 a。一直以来,各级政府与农业部门为了消除冰雹灾害对新疆农牧业发展的制约,不断加大资金投入,全疆人影作业装备和作业水平得到不断提升,但作业效果评估一直是亟待解决的课题之一,成本和效益比也一直是人们十分关注的问题。最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等雷达回波参数能够很好地反映冰雹云发展强度[10]。本文将这3个雷达回波参数作为人工防雹作业效果评估的统计变量,用物理统计学方法对2004—2005年天山西部昭苏盆地和北疆沿天山东部的五家渠垦区人工防雹作业效果进行评估分析,希望能为防雹减灾提供依据。

1 资料与方法

统计检验法、物理检验法、数值模拟检验法是人工防雹作业效果评估的3种主要方法。其中物理检验法是选取冰雹云雷达回波相关参数作为物理参数指标,对实施人工防雹作业前后作为指标的物理参数变化进行分析,从而得出作业效果。本文使用物理统计检验法,既对一定样本容量的物理参数进行变化对比分析,也可以一定程度的降低物理参数检验中单个个例冰雹云变化的“噪声”影响,说服力相对较高。

作为物理参数指标的雷达回波相关参数,本文选取最大雷达回波顶高H、回波最强中心强度Z和40 dBZ回波强度顶高h,作为冰雹云随时间演变特征指标参数。即

假定作业后3个参数出现变化的时间一致,上式就可变为差分形式

天气雷达探测本身具有误差性,如高度误差一般为0.9 km,强度误差一般为6~8 dBZ[11],因此用1 km、10 dBZ、1 km分别除以以上参数,以消除误差,同时将(2)式转化为无量纲判别式:

Y即为雷达回波变化综合参数值。

基于当年兵团农六师(五家渠市)2007年科研推广新产品开发科技专项计划(0709)“防雹效果检验——雷达探测降雹强度与冰雹落区的研究”项目资助,为了分析评估人工防雹作业效果,本文对位于天山西部的昭苏盆地2004—2005年18次防雹作业的天气雷达观测资料以及降雹资料,位于北疆沿天山东部的五家渠垦区同年12次相同资料进行收集分析(图1)。考虑到催化的AgI粒子随上升气流进入-12℃以上催化部位约需3 min,作为冰核形成冰晶,并凝华、结淞增长至雹胚,进而参与竞争过冷水分需要8~12 min,合计11~15 min[12]。因此,使用人工防雹作业前与实施人工防雹作业后15 min的天气雷达观测到的冰雹云最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等参数,采用物理统计学方法对人工防雹作业前后效果进行评估,以分析作业效果的显著性。

数理统计学中,秩和检验法是1945年Wilcoxon提出的,属于非参数性检验法并在人工影响天气试验的效果检验中广为应用[13]。秩和检验法又分为不成对试验的秩和检验和成对秩和检验两种。

图1 昭苏、五家渠冰雹区域位置

2 结果分析

2.1 人工防雹作业前后的回波参数值计算

表1、图2和表2、图3给出了昭苏盆地和五家渠垦区逐次人工防雹作业前后的冰雹云相关雷达回波参数值及其作业前后的相应变化量。表1、表2中的H1、Z1、h1和H2、Z2、h2分别代表人工防雹作业前后的最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等冰雹云雷达回波参数;人工防雹作业前后上述雷达回波参数差值分别为△H、△Z、△h。

表1 昭苏盆地人工防雹作业前后冰雹云雷达回波参数值及其变化

由表1及图2分析,昭苏盆地18次作业个例,多数在作业后回波顶高,特别是雷达40 dBZ强回波顶高回波参数指标减小较为明显,但雷达强回波中心强度回波参数指标变化不大。说明人工防雹作业对冰雹云40 dBZ强回波区产生了抑制作用,而对冰雹云强回波中心区域作用不明显。这可能与昭苏盆地所处地理位置有关。由于昭苏盆地上游冰雹云初生和发展源地主要为哈萨克斯坦境内,移入盆地的冰雹云已处在成熟阶段,最佳作业时机已错过。另外,盆地主要使用固定作业点三七高炮实施人工防雹作业,而三七高炮机动性差,作业影响高度偏低。因此,人工防雹作业受限较大,导致作业效果有限。

图2 昭苏盆地人工防雹作业前后雷达回波参数变化

由表2及图3可知,五家渠垦区作业后3个参量相比作业前有减小,说明冰雹云发展受人工防雹作业影响而得到抑制。但也有几个相反的效果个例。例如20040531个例,最大雷达回波顶高在作业后上升了1 km,回波最强中心强度增强了10 dBZ,40 dBZ回波强度顶高上升了0.5 km。表明冰雹云发展受人工防雹作业影响,不但没有得到抑制,反而使其得到进一步发展增强。分析原因,可能是作业用弹量偏少,作业没有有效抑制冰雹云发展,反而是起到了进一步催化增强云体发展的作用。类似20050528个列作业效果也不好。

2.2 计算回波参数综合值

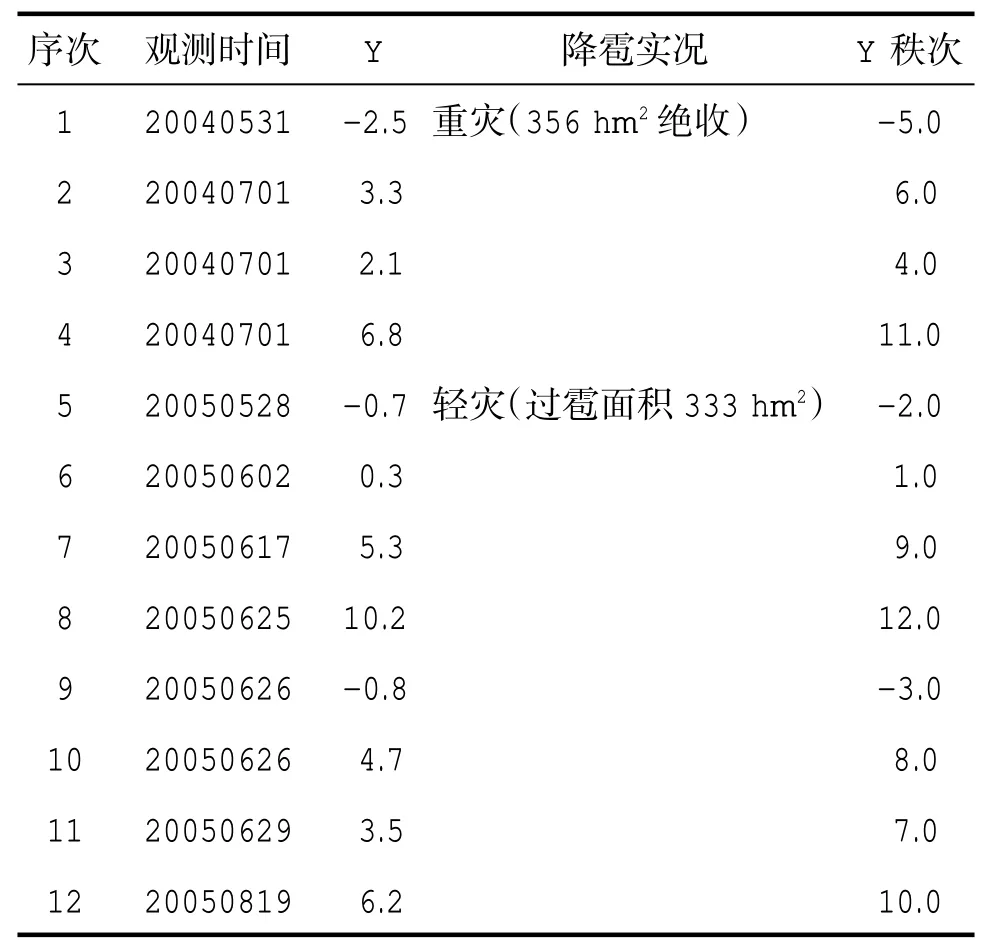

利用公式(3),可以计算得到昭苏盆地和五家渠垦区两地逐次人工防雹作业前后冰雹云雷达回波变化综合参数值Y,其值分别列于表3和表4中,降雹实况也列于表中。当计算得出某次人工防雹作业后Y>0,则人工防雹作业效果明显,且Y值越大,作业效果越明显;当某次作业后Y≤0,则人工防雹作业效果不明显。

表2 五家渠垦区人工防雹作业前后冰雹云雷达回波参数值及其变化

表3 昭苏盆地雷达回波综合参量判别统计

图3 五家渠垦区人工防雹作业前后雷达参数变化

由表3可以看出,昭苏盆地有2个个例(20050720和20050728)作业后出现了负效果,同时受灾严重。其余5次受灾个例均是在作业有效的情况下出现。分析也是由于冰雹云进入盆地后处于成熟阶段,云中已含有大量冰雹粒子,三七高炮作业后,由于爆炸对托衬冰雹的上升气流起到了一定的抑制作用。但在冰雹云发展受到抑制的同时,也会引起冰雹下泄而受灾。

表4的五家渠垦区,两次受灾个例均为作业负效果引起。这可能与五家渠垦区这两次实施人工防雹作业最佳时机把握不准,作业用弹量不够,没有形成过量播撒有关。五家渠垦区总体作业效果比较好,这与五家渠垦区处于奎玛联防区及冰雹云移动路径下游方有关。

2.3 显著性检验

包括冰雹云在内的各类自然云体特性千差万别,只对某次冰雹云人工防雹作业前后相应的雷达回波参数指标变化进行评估分析,难以得到令人信服的评估结果。因此,对利用(3)式计算得到的多个雷达回波变化综合参数值Y进行显著性检验十分必要。此检验实际为成对的秩和检验[13]。将表3和表4中计算得到的Y值取绝对值后按从小到大顺序进行秩次排序。根据对应于Y值的符号,在秩次上也附以符号。其结果给出在表3和表4中最后一列。以负秩次之和作为评估检验秩次,进行显著性检验。

表4 五家渠垦区雷达回波综合参量判别统计表

昭苏盆地:计算的负秩次之和为TZ=52。经查找相关秩次分布表,当样本容量(即人工防雹作业次数)n=18时,显著性水平α=0.077,接近0.05的阈值,说明昭苏盆地人工防雹作业效果接近显著。

五家渠垦区:计算的负秩次之和为TW=10,经查相关秩次分布表,当样本容量(即人工防雹作业次数)n=12时,显著性水平α=0.01,超过了0.05阈值,说明五家渠垦区人工防雹作业效果非常显著。2.4防雹作业效果估计

昭苏盆地2004—2005年18次人工防雹作业后,出现了7次降雹,另有4次出现了雷达回波变化综合参数值Y<0。因此昭苏盆地人工防雹作业效果计算如下:

2004—2005年,五家渠垦区12次人工防雹作业后,出现了2次冰雹灾害,出现了1次雷达回波变化综合参数值Y<0,因此五家渠垦区人工防雹作业效果计算如下:

3 讨论

当Y>0时,说明最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等雷达回波参数指标,在人工防雹作业后虽然有个别是增加或不变化的,但综合指标总体是减小的。表明总体上冰雹云受人工防雹作业影响而减弱了,人工防雹作业产生了正效果。相反,当Y≤0时,则人工防雹作业产生的是负效果或无效果。

但是,由表3可以看出,有4次过程Y>0,但出现了冰雹灾害,甚至出现了重灾。分析原因,一是由于作业点设置受地理环境等限制,前沿作业点不在冰雹云发生源地附近,无法对冰雹云实施提前作业和早期催化,使得人工防雹作业最佳时机被延误,造成了冰雹灾害;二是冰雹云发展太强,内部已形成冰雹,人工防雹作业后即下冰雹,造成了冰雹灾害。这也是人工防雹作业后,冰雹云产生效果的体现。只是一种人为泄雹方式的人工防雹。通过人为控制降雹区域,使冰雹降落在局部小的区域而受灾,但保护了广大下游地区免受雹灾[14]。

比较两个区域的人工防雹作业效果,五家渠垦区比昭苏盆地人工防雹作业效果显著性水平高,作业效果好,达到75%。分析原因可能是,五家渠垦区处于奎玛流域冰雹云移动路径的中下游,当冰雹云出现后,中上游的奎屯垦区和石河子垦区作业点已对冰雹云进行了有效作业,使得移向下游的冰雹云已基本处于人工防雹作业后的成熟和消亡阶段。所以位于冰雹云移动路径下游的五家渠垦区,人工防雹作业效果相对更好。当然也包括五家渠垦区本身有效作业的结果。对于昭苏盆地要进一步提升人工防雹作业效果,首先需要与冰雹云生成和发展的上游国家哈萨克斯坦国开展国际合作,在哈萨克斯坦及其边境线附近对初生和发展的冰雹云实施提前作业和早期催化,来有效抑制冰雹云的发展;其次建议在昭苏盆地的冰雹云移动路径前沿增加建设流动火箭作业基地,以提升当地实施人工防雹作业的机动性和灵活性,尽可能实施早期人工防雹作业而使人工防雹作业效果得以进一步提升。

4 结论

本文利用2004—2005年新疆天山西部昭苏盆地和北疆沿天山东部的五家渠垦区防雹季雷达回波参数,采用物理统计学方法,重点分析了与冰雹云发展强度直接有关的最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等特征,得出以下结论:

(1)运用物理统计检验法,对2004—2005年天山西部昭苏盆地和北疆沿天山东部的五家渠垦区人工防雹作业前后,冰雹云最大雷达回波顶高、回波最强中心强度和40 dBZ回波强度顶高等3个雷达回波参数指标变化进行评估分析。结果表明,天山西部昭苏盆地人工防雹作业效果显著性水平为0.077,接近显著;北疆沿天山东部的五家渠垦区人工防雹作业效果显著性水平为0.01,十分显著。两个区域综合作业效果分别达到38.9%和75.0%。

(2)通过雷达性能提升,丰富雷达探测获取的信息产品,保证雷达探测参数的准确性,为更加科学开展人工防雹作业效果的物理评估检验或物理统计评估检验奠定基础。

(3)应依据冰雹云雷达回波资料,绘制当地冰雹云移动路径。根据冰雹云移动路径不断科学合理调整布设本地人工防雹作业点布局分布。人工防雹作业点应尽可能布设在冰雹云形成源地或移动路径上冰雹云初生及发展阶段的上游区域,以便能够有效实施以提前作业和早期催化为理念的人工防雹作业方式,使人工防雹作业效果更加显著。