龙泉山断裂带断层最新活动年代及方式

刘亮,梁斌,燕中林,苏画,何学锋

(1.攀枝花市自然资源和规划局,攀枝花 617000;2.西南科技大学环境与资源学院,绵阳 621010;3.四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队,绵阳 621010;4.贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,成都 610000)

0 引言

龙泉山断裂带位于四川第四系前陆盆地前陆隆起处,控制着成都平原第四系沉积东界,是国内外地质学家重点关注和研究的地区之一。虽然以往较多学者已从构造变形、地震活动性等方面对龙泉山断裂带进行了研究[1-3],但有关该断裂带断层的活动期次、活动方式及活动强弱等基础科学问题仍缺乏系统研究。

断层泥是断裂带断层物质在压扭或剪切应力下被磋磨形成的由岩石矿物碎屑和黏土矿物组成的泥状物质[4-6]。当断层在应力作用下发生滑动时,结构面上的断层物质结构会发生明显变化,如碎裂化、角砾化和糜棱岩化等[4,7-8]。当压扭或剪切应力足够大,或断层发生多期活动时,断层物质除粒度进一步细化外,其矿物相也会发生转变,如一些矿物会发生黏土化转变[9-10],这些由于断裂活动而被改造的物质称为断层泥。断层泥是断层活动的信息载体[11-12],其中石英碎屑颗粒结构稳定且抗溶蚀风化能力强,是断层泥中最常见的矿物。石英颗粒微形貌特征可反映断层活动方式、活动期次和活动年代,进而了解断层活动历史,为断层的地震危险性评估提供依据[4,13]。

依托“1∶25万成都幅区域地质调查”项目,在对龙泉山断裂带变形样式及组合特征分析的基础上,在该断裂带断层不同部位取样,通过分析断层泥的石英微形貌特征、电子自旋共振(ESR)及热释光(TL)测年,并结合区域地震资料,探讨了龙泉山断裂带断层的活动方式、活动期次、最新活动年代及发震潜力,为龙泉山断裂带的地震危险性评估提供了依据,为该区区域稳定性评价提供了参考。

1 区域地质概况

龙泉山断裂带位于成都平原与川中陆内盆地过渡带(图1(a)),西邻龙门山断裂带,属龙门山前陆隆起,其发生、发展与青藏高原龙门山隆升演化密切相关[15-16]。龙泉山断裂带主要出露侏罗系和白垩系,第四系仅分布堆积阶地和部分残坡积物(图1(b))。

注:图1(b)中剖面位置为示意图,剖面实际长度以图2为主。图1 龙泉山断裂带构造地质简图(a)和主要断层分布(b) [14]Fig.1 Simplified geological map and distribution of main faults (b) in Longquanshan fault belt [14]

2 龙泉山断裂带特征

龙泉山断裂带以龙泉山箱状复式背斜为骨干(图2),南起仁寿,北达中江,全长130 km,宽15~20 km,构造形迹规模较大[3,16]。由一系列NE向褶皱、逆冲断层等压性、压扭性结构面组成,构造轴线具扭动作用,呈不同程度弯曲。

2.1 褶皱

龙泉山箱状复式褶皱为典型的断层传播褶皱,由逆冲断层控制,多出现在前陆盆地中。成都平原是典型的前陆盆地,龙泉山是前陆盆地的东边界[17]。通过野外地质剖面测量,发现龙泉山断裂带基本为逆冲断层,仅局部为正断层(图2),为断层传播褶皱的产生创造了条件,留下了地质证据。

2.2 断裂带

龙泉山断裂带平面几何特征表现为明显的羽列和弯曲,具有分段特征,由西坡断裂带和东坡断裂带相向对倾组成,走向为NE 20°~30°(图2)。

西坡断裂带控制成都平原第四系沉积东界,形成于早白垩世,与龙泉山背斜具有密切的成因联系[18-19],主要由石泉场断层(F1)、松林场断层(F2)、龙泉驿断层(F3)、三星场断层(F4)以及龙泉驿次级断层、老君场断层和土地坎断层组成。在丘陵及平原过渡带分布次级断裂,与主断裂带平行或斜列(图1)。

东坡断裂带北起中江,向南沿淮口、文公场至仁寿一带断续展布,主要由合兴场断层(F5)、红花塘断层(F6)、久隆场断层(F7)、尖尖山断层(F8)和马鞍山断层(F9)等组成多字型雁列(图1)。总体走向为NE 10°~30°,与西坡断裂带倾向相反,倾向NW,倾角28°~82°,平面上呈舒缓波状弯曲,呈压性[18-19]。

3 分析原理及样品处理

3.1 分析原理

3.1.1 扫描电镜(SEM)石英微形貌测定原理

石英结构坚固,机械强度大,化学性质稳定、断层泥中常含有一定数量的石英,石英的三维架状结构使其在受力破裂后会出现断口[4]。断层应力可导致石英颗粒表面留下直线状擦痕、刻槽、撞击坑、压裂纹等应力痕迹[4,20-21]。断层的稳定滑动(蠕滑)和非稳定滑动(黏滑)会形成不同的应力微形貌[9,22-23]。断层停止活动后,石英颗粒表面遭受来自物理、化学和生物的溶蚀风化作用,溶蚀形貌特征复杂程度,与刻蚀深度和时间呈正比[4]。

断层泥中的石英颗粒表面存在2种不同成因的微形貌特征:一是在断层活动中由应力作用形成的,可反映应力特征的痕迹微形貌;二是在断层活动后,由溶蚀风化作用形成的,可反映溶蚀风化时间的溶蚀微形貌。痕迹微形貌记录了断层活动方式和活动期次信息,溶蚀微形貌记录了断层活动的年代信息[4,9,20-22,24]。日本学者[24]将石英颗粒表面溶蚀微形貌分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4个大类,8个小类,并对不同溶蚀微形貌石英颗粒年代进行了测定。杨主恩等[22]进一步将Ⅰ类分为I0、Ia、Ib和Ic4个亚类,对其形成年代进行了详细划分(图3)。

图3 断层泥石英微形貌特征与年代对应关系[22]Fig.3 Relationship between the micromorphological characteristics of the quartz in the fault gouge and its active age[22]

3.1.2 电子自旋共振(ESR)、热释光(TL)测年原理

断层活动摩擦产生的热量及活动过程中的剪切作用使断层泥的ESR信号归零,断裂活动后重新接受围岩辐射并累积在测年矿物中,通过测量断层泥中累积的辐射与每年接受的辐射,可以得出上一次断层剧烈活动距今的年龄[25-26]。热释光(TL)与电子自旋共振(ESR)方法的测年原理相似,都是利用矿物对热释光的辐射效应,由矿物在一定时间内累积的热释光能量计算出矿物所接受的辐射剂量[27]。

3.2 样品处理

沿龙泉山断裂带断层出露较好的地段采集了9件断层泥样品分别用于SEM石英微形貌测定和ESR测年(图1)。

石英微形貌断层泥分别取300~500 g样品,参考俞维贤等[21]的方法,在显微镜下随机挑选50~100粒表面较干净的石英颗粒,除去颗粒表面的残留附着物后制样。真空喷镀金膜后,在扫描电镜下进行分析、统计并照像。ESR样品粉碎至约100目后,去除有机质、长石及石英颗粒边界被α反冲损伤的表面[28]。ESR波谱仪型号为Bruke A200-9.5/12(德国Bruker公司),微波频率为X波段(频率为9.85 GHz左右)。

4 石英微形貌特征及测年

4.1 龙泉驿断层

龙泉驿断层(F3)位于龙泉山背斜西翼,南起仁寿陈大山西侧,至老君场断层走向近SN向,倾角75°,为逆冲断层,至太平镇断层走向为NE 20°~30°,呈舒缓波状。老君场北高家坝附近断层面倾向SE,倾角38°,至太平镇以北被第四系覆盖。龙泉驿南断层走向为NE 15°,倾角35°,至金堂东断层呈隐伏状。

断层泥样品D1503采于金堂东,石英颗粒多数为次圆状和次棱角状,少数为棱角状。痕迹微形貌几乎全部为断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口和撞击坑等(图4)。该断层运动方式为黏滑。

(a)浅橘皮状结构 (b)鳞片状结构

(c)浅橘皮状结构、阶步状断口 (d)浅橘皮状结构、阶步状及贝壳状断口图4 断层泥样品D1503痕迹微形貌分析Fig.4 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D1503

溶蚀微形貌显示:鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占29%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占24%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占42%,贝壳状断口(Ⅰa类)占5%,Ⅱ类至Ⅰb类所占比例呈递增趋势,Ⅰa类所占比例迅速下降(图5)。由此可知,早更新世—晚更新世早期,断层一直在活动,最新活动时代为晚更新世早期,晚更新世中—晚期断层活动减弱,全新世断层活动不明显。

图5 断层泥样品D1503溶蚀微形貌统计Fig.5 Dissolution micromorphology histogram for the fault gouge sample D1503

断层泥样品D1451采于金堂南东郑家祠,石英颗粒多数为次圆状和次棱角状,少数为棱角状。痕迹微形貌几乎全部为断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口和撞击坑等(图6)。该断层运动方式为黏滑。

(a)深橘皮状结构、贝壳状断口 (b)深橘皮状结构、阶步状断口图6 断层泥样品D1451痕迹微形貌分析Fig.6 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D1451

溶蚀微形貌显示:鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占49%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占32%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占19%,Ⅱ类至Ⅰb类所占比例依次递减,无Ⅰa和Ⅰ0类(图7)。由此可知,早更新世断层活动强烈,中更新世以后断层活动减弱,最新活动时代为中更新世中期,晚更新世以来断层活动不明显。

图7 断层泥样品D1451溶蚀微形貌统计Fig.7 Dissolution micromorphology histogram for the fault gouge sample D1451

断层泥样品D1645采于双流永兴东,石英颗粒多数为次棱角状和次圆状,少数为棱角状。痕迹微形貌显示:断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口、撞击坑等占77.8%;断层缓慢滑动形成的丁字状擦痕、弧状擦痕、研磨坑、裂而不破现象等占22.2%(图8)。该断层运动方式以黏滑为主,兼蠕滑。

(a)鳞片状结构 (b)深橘皮状结构

(c)深橘皮状结构、阶步状及贝壳状断口 (d)深橘皮状结构、撞击坑及丁字状擦痕图8 断层泥样品D1645痕迹微形貌分析Fig.8 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D1645

溶蚀微形貌显示:钟乳状、虫蛀状结构(Ⅲ类)占3%,鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占35%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占54%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占8%,无Ⅰa和Ⅰ0类,从Ⅲ类至Ⅰc类所占比例呈递增趋势,Ⅰc类所占比例达到高峰,Ⅰb类所占比例迅速降低(图9)。由此可知,早更新世—中更新世早期,断层活动最强烈,中更新世中期以后断层活动减弱,到晚更新世断层仍有明显活动,全新世断层活动不明显。

图9 断层泥样品D1645溶蚀微形貌统计Fig.9 Dissolution micromorphology histogram for the fault gouge sample D1645

由上述3个断层泥样品石英微形貌特征可知,断层各段主要活动年代具有一致性,溶蚀微形貌Ⅰb、Ⅰc和Ⅱ类较多,Ⅲ和Ⅰa类较少,未见Ⅰ0类。表明该断层在早更新世—晚更新世早期活动较强,晚更新世后活动减弱,全新世活动不明显,活动方式以黏滑为主,兼蠕滑。各段反映的最新活动年代有明显差别,由北向南,3个样品显示的断层最新活动年代分别为晚更新世早期、中更新世中期和晚更新世中期,北段和南段在晚更新世仍具有明显活动,显示断层活动性由北向南具有强—弱—强的分段特征,这与现今北段和南段小地震频发现象一致(图1)。

在龙泉驿断层南段双流永兴获得的ESR最新测年结果为(1 210±121) ka(中更新世中期—晚更新世早期),获得TL测年结果为(177.8±10.6)ka(中更新世),与石英微形貌反映的最新活动年代具有较好的吻合性。

4.2 红花塘断层

红花塘断层(F6)北起兴隆场,经红花塘止于仙鱼撒网,全长约35 km。走向为NE 20°,倾向NW,南段倾角40°~58°,北段倾角70°~80°。在五凤溪以西,断层下盘伴有分支小背斜和小向斜,分析其轴线的展布特点,应为压扭性断裂。

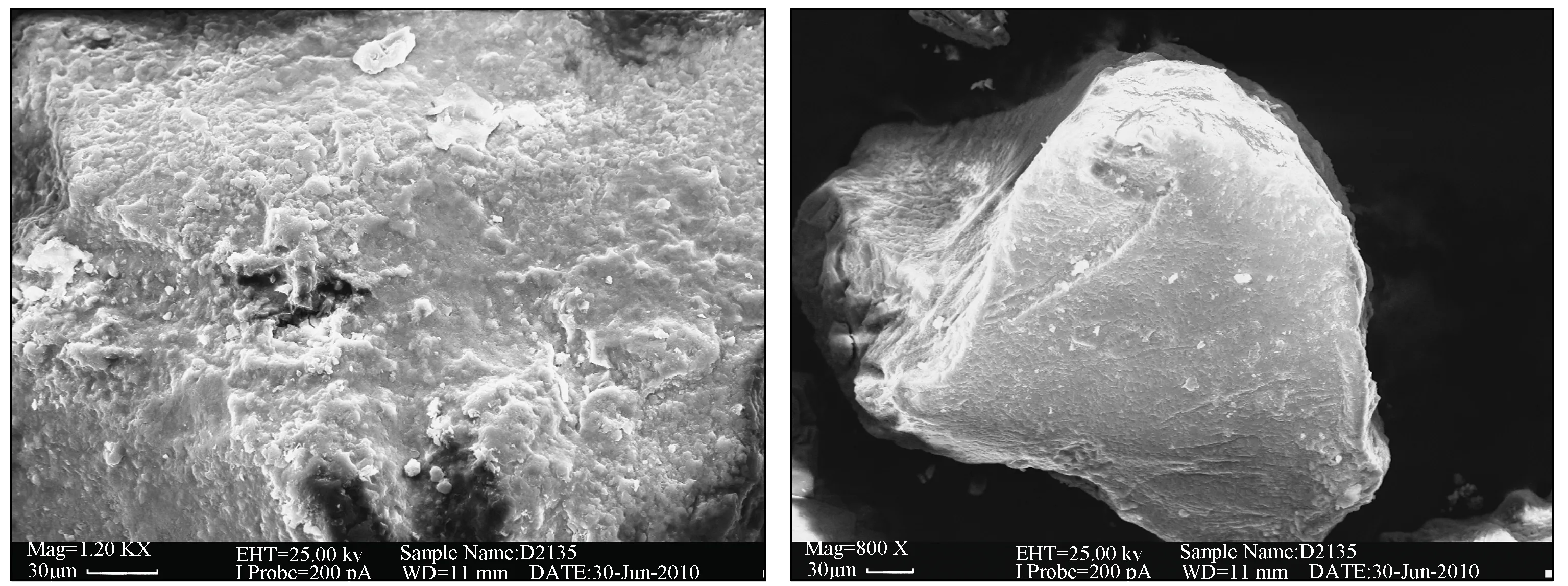

断层泥样品D2135-1采于赵家场南,石英颗粒多数为次圆状和次棱角状,少数为棱角状。痕迹微形貌几乎全部为断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口和撞击坑等(图10)。该断层运动方式为黏滑。

(a)苔藓状结构 (b)鳞片状结构

(c)苔藓状结构 (d)深橘皮状结构、贝壳状断口、直线状擦痕图10 断层泥样品D2135-1痕迹微形貌分析Fig.10 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D2135-1

溶蚀微形貌显示:鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占54%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占19%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占24%,贝壳状断口(Ⅰa类)占3%,从Ⅱ类至Ⅰa类所占比例逐渐降低(图11)。由此可知,早更新世断层活动最强烈,中更新世断层活动减弱,晚更新世以后无明显活动,断层最新活动时代为晚更新世早期。

图11 断层泥样品D2135-1溶蚀微形貌统计Fig.11 Dissolution micromorphology histogram for the fault gouge sample D2135-1

断层泥样品D2135-2采于赵家场南,石英颗粒多数为次圆状和次棱角状,少数为棱角状。痕迹微形貌几乎全部为断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口和撞击坑等(图12)。该断层运动方式为黏滑。

(a)浅橘皮状结构、研磨坑 (b)鳞片状结构、撞击坑

(c)苔藓状结构、撞击坑 (d)浅橘皮状结构、撞击坑、阶步状断口图12 断层泥样品D2135-2痕迹微形貌分析Fig.12 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D2135-2

溶蚀微形貌显示:钟乳状、虫蛀状结构(Ⅲ类)占3%,鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占35%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占38%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占22%,贝壳状断口(Ⅰa类)占3%,从Ⅲ类至Ⅰc类所占比例逐渐增加,Ⅰc类所占比例最高,至Ⅰa类所占比例逐渐降低(图13)。由此可知,早更新世—中更新世断层有明显活动,但其活动性自早更新世以来逐渐减弱,晚更新世以后断层活动不明显,断层最新活动时代为晚更新世早期。

红花塘断层2个断层泥样品石英微形貌特征类似,大量出现Ⅰb、Ⅰc和Ⅱ类溶蚀微形貌,Ⅰa类极少,无Ⅰ0类,表明该断层形成于早更新世之前,早更新世断层活动强烈,晚更新世以来断层活动不明显,断层最新活动年代为晚更新世早期。该断层运动方式为黏滑。

在红花塘断层获得的ESR最新测年结果为(191±19) ka(中更新世晚期),早于石英微形貌反映的晚更新世早期,这可能与晚更新世以后断层活动强度降低、ESR信号没有完全归零有关。

4.3 三星场断层

三星场断层(F4)位于双流三星场东、邓家沟一线。走向为NE 20°~30°,倾向SE。在新桥附近产状为260°∠79°。

断层泥样品D1830石英颗粒多数为次棱角状和次圆状,少数为棱角状。痕迹微形貌显示:断层快速滑动形成的直线状擦痕、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口、撞击坑等占80%;断层缓慢滑动形成的丁字状擦痕、弧状擦痕、研磨坑、裂而不破现象等占20%(图14)。该断层运动方式以黏滑为主,兼蠕滑。

(a)苔藓状结构 (b)浅橘皮状结构、阶步状断口图14 断层泥样品D1830痕迹微形貌分析Fig.14 Trace micromorphology analysis of the fault gouge sample D1830

溶蚀微形貌显示:鳞片状、苔藓状结构(Ⅱ类)占24%,深橘皮状结构(Ⅰc类)占26%,浅橘皮状结构(Ⅰb类)占50%,无Ⅰa和Ⅰ0类;由Ⅱ类至Ⅰc类所占比例逐渐增加,Ⅰc类所占比例最高,无Ⅰa和Ⅰ0类(图15)。由此可知,早更新世—中更新世断层活动最强烈,断层最新活动时代为中更新世中期,中更新世中期以后断层活动迅速减弱,晚更新世以后无明显活动。

图15 断层泥样品D1830溶蚀微形貌统计Fig.15 Dissolution micromorphology histogram for the fault gouge sample D1830

三星场断层Ⅰb、Ⅰc和Ⅱ类溶蚀微形貌大量出现,无Ⅰa类和Ⅰ0类,表明该断裂形成于早更新世之前,早更新世—中更新世断层活动强烈,晚更新世以来无明显活动,断层最新活动年代为中更新世中期。该断层运动方式为以黏滑为主,兼蠕滑。

在三星场断层获得的ESR最新测年结果为(853±85) ka(早更新世—中更新世),与石英微形貌反映的早更新世—中更新世断层活动最强烈一致,进一步证明石英微形貌特征可反映更细微的断层活动。

5 讨论

5.1 活动方式

断层运动与地震活动的关系较为复杂。活动断层的黏滑运动易诱发地震,而活动断层的蠕滑运动虽然释放应变能量,但不易诱发地震[29-30]。

石英微形貌反映的龙泉山断裂带断层运动方式均以黏滑为主,但中段与北段略有差异。中段2个断层泥样品石英颗粒表面断层快速滑动形成的直线状擦痕、贝壳状断口、阶步状断口、撞击坑、放射状断口等占80%左右,断层缓慢滑动形成的弧状擦痕、丁字状擦痕、裂而不破现象、研磨坑等占20%左右,断层运动方式以黏滑为主,兼蠕滑,具备发震潜力;北段4个断层泥样品石英颗粒表面几乎全部为断层快速滑动形成的直线状擦痕、撞击坑、阶步状断口、贝壳状断口、放射状断口等,断层运动方式为黏滑,具备更强的发震潜力。表明龙泉山断裂带断层活动具有分段特征[31],与断裂带北段地震频度大于中段地震频度现象一致。总体来看,龙泉山断裂带各断层运动方式均以黏滑为主,具备发生地震的潜力,这与现今沿该断裂带仍有中小地震发生的情况吻合(图1)。

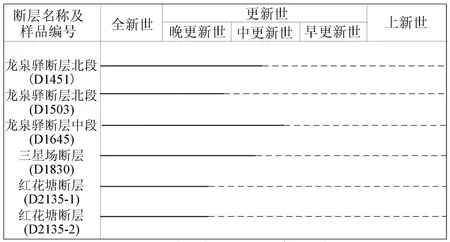

5.2 活动年代

6件断层泥样品的石英微形貌结构类型均为溶蚀类(Ⅰa,Ⅰb,Ⅰc,Ⅱ,Ⅲ),未见Ⅰ0类和Ⅳ类。石英微形貌反映的断裂带活动年代显示(图16),龙泉驿断层最新活动年代为中更新世—晚更新世早期,红花塘断层最新活动年代为早更新世—晚更新世早期,三星场断层最新活动年代为早更新世—中更新世中期。龙泉山断裂带主要断层活动发生于早更新世—中更新世,晚更新世后断层活动减弱,且多集中在断裂带北段,全新世断层无明显活动。

注:实线表示断层不活动期间,虚线表示断层活动延续期间。图16 龙泉山断裂带断层活动时代示意图Fig.16 Sketch for fault ages of Longquanshan fault belt

龙泉山断裂带最新活动年代具明显的分段性。从单条断层看,龙泉驿断层南段最新活动年代为晚更新世,与ESR测年结果((125.0±12.0)~(110.0±10.0) ka)一致,中段最新活动年代为中更新世中期,ESR测年结果也多集中于(1 210±121)~(153.0±15.0) ka,北段最新活动年代为晚更新世早期,与热释光(TL)测年结果((177.8±10.6) ka)基本一致(表1)。从整个断裂带看,北段红花塘断层和龙泉驿断层北段最新活动年代为晚更新世早期,中段三星场断层和龙泉驿断层最新活动年代为中更新世中期,北段、南段在晚更新世断层活动同样明显,中段断层活动不明显,这与历史上和现今地震均集中在北段和南段现象一致。

表1 龙泉山断裂带断层测年结果[32]Tab.1 Dating results of Longquanshan fault belt[32]

从区域地质背景看,龙泉山断裂带强烈活动时间和青藏高原快速隆升及龙门山大规模逆冲推覆时间一致。青藏高原有3次强烈隆升时期,分别是早更新世、中更新世和晚更新世,对应的龙泉山断裂带断层强烈活动时间为早更新世—中更新世,晚更新世也有明显断层活动,全新世断层活动不明显。断层最新活动年代反映,龙泉山断裂带已经过了活动最强烈的成长期(更新世),进入了相对稳定的定型期(全新世)[33]。青藏高原强烈隆升,造成龙门山断裂带大规模逆冲推覆,进而引发龙泉山断裂带逆冲活动[34]。龙泉山断裂带作为龙门山推覆构造带的前缘部分,其变形程度和断层活动性远低于龙门山断裂带。

结合地震资料,龙泉山地区地震活动空间分布不均,地震活动沿龙泉山断裂带呈带状分布(图1),指示龙泉山断层活动对周边地震孕发具有明显的控制作用。研究区中、小型地震较为频繁,但破坏性地震仅发生过1次,表明龙泉山断裂带是具有发生中、大型地震可能性的地震构造带。但龙泉山断裂带地表形成了断层传播褶皱,使断层的滑动量大部分被传播褶皱吸收,因而发生大型地震的可能性较小[1-3,33]。

6 结论

(1)龙泉山断裂带断层强烈活动时间为早更新世—中更新世,晚更新世也有明显断层活动,全新世断层活动不明显。断层运动方式以黏滑为主,兼蠕滑。

(2)SEM、ESR、TL测年结果基本一致,龙泉山断裂带断层最新活动年龄为(1 210±121)~(110±10.0) ka。断裂带北段和南段最新活动年代为晚更新世,断层活动性相对较强;中段最新活动年代为中更新世中期,断层活动性相对较弱。这与历史上和现今地震现象一致。

(3)弱震和中、小型地震沿龙泉山断裂带呈带状分布,受该断裂带的制约和影响。作为龙门山推覆构造带的前缘部分,龙泉山断裂带具有一定的发震潜力,但断层活动性已大大降低。