影像技术视阈下电影创作行为的视觉化新篇

曲维元

影像创作无法脱离物质层面的建构,必须通过影像媒介在客观创作环境中对创作对象进行加工,最终得到与创作主体意识形态相符的视觉作品。对创作行为的描述是对艺术家创作物质层面需求的描述;是对创作方案实施方式、创作流程的制度描述;同时也是艺术家个人观念、创作意识在物质和空间层面的体现。

现代技术的发展为视觉化的表述方式扩大了范围,深化了表述的精确性,同时也带来了新的表征形式。如何利用现代技术使电影创作行为在表述过程中更加精准?如何通过现代技术语境中的视觉表述特性对电影创作中的客观环境、媒介、行为进行直观呈现,从而将抽象的流程、思维方式通过实际的物质媒介进行可视化表述?我们需要先从视觉化表述和影像创作的本质特征进行分析。

一、行为方式视觉化表达的实质与文化内涵

约翰·伯杰曾强调“视觉”是“具有直观形象性的图像”[1],即在人类认知范围内或能够被人所认知的视觉表现方式的建立。其对应的是真实的客观视觉中所有能够被人辨识的物质元素。行为方式的视觉化表达在物质层面是对客观物质的再现,并在此基础上建构一个与现实相对应的“视觉世界”。通过对环境和物质媒介的视觉化再现,从而使行为逻辑与行为作用在媒介与环境中形成的行为结果在视觉上得到再现。通过对物质层面的相互作用在视觉的再现,建构与真实逻辑相应的“世界的图像化”[2]的视觉逻辑。进一步在认知上突破自我认知维度中由于时空割裂带来认知的失衡,并通过视觉化呈现将其得到统一。通过视觉逻辑,从而超越常规的认知机制。从人类文明的起源开始,视觉符号就携带着不同时期人类对世界的认知方式,形成同当时文化背景相协调的视觉形式。不论是文明早期对日常行為记录的洞穴壁画,还是带有不同时期不同民族的传统视觉作品,都是在客观世界的视觉化描述的基础上寄予不同时期人类对外界的认知态度及观念生成。

米尔佐夫曾在视觉文化研究的根本目标中,就视觉文化属性对真实行为进行对位,指出视觉研究的本质即是以视觉化的方式解读真实生活本身。[3]随着技术的进步,视觉化再现的精确度的增强,其再现领域也从对应客观现实的抽象形态,逐步转变为对现实环境中的所有视觉元素的再现。并在此基础上,行为者在指定虚拟环境中与相应数字模拟媒介的互动,形成的与实际工作环境对应的行为结果,并将此结果视觉化呈现才能使之达到相应的效果。随着数字技术成本的降低,相应技术在人类生产中领域的模拟已经进入了众多领域。其目标主要围绕着相对流程复杂、生产成本较高、风险较大的生产行为、生产流程进行的视觉化预演,或生产行为的演练——如航空航天驾驶、医疗等相关领域的模拟。不论虚拟化预演或训练的领域如何改变,其本质主要针对环境、媒介以及相关生产行为进行模拟;并在用户与相应生产环境之间的行为,进行视觉化行为模拟的基础上产生的相应视觉化行为结果,近一步进行视觉化反馈,从而形成视觉行为逻辑。由于运算能力的限制,早期的视觉化反馈只是停留在抽象符号的形式进行表现。技术的演进大大提高了对相应环境、媒介(工具)、媒介工作方式、行为结果的视觉化反馈的真实性。

预演的目的针对的是最终结果是否成功,而另外一个重要的组成部分是对操作者对相应媒介施加的行为进行的模拟,从而对行为进行视觉化表述,并在其过程中使其具备在视觉对真实世界再现过程中蕴含的视觉文化意义。在不同的环境中,操作者为了解决相应的问题,选择不同的媒介进行操作;不同的人对相应领域的认知、理解方式的不一致;主观经验的不同,会使不同主体利用环境、媒介的不同特征选择不同方式去解决问题。相应的,不同主体对于不同媒介在不同环境中的行为过程,也是个人认知方式、行为目的和意图、行为观念通过客观现实的一种体现。

对行为方式的视觉化呈现,是通过实际可感知的视觉元素作为载体,通过行为对视觉元素进行互动,从而对操作者的个人认识及意识形态进行表述的过程。

二、电影影像创作中创作行为表述的目的和意义

艺术创作是人类情感与主观感受作用于现实物质环境,并通过相应的技巧、手段控制创作媒介及创作对象自身特质,使之呈现出能与个人情感统一的艺术作品。创作本身无法脱离“物性”,海德格尔就曾提出:“质料(本身)——形式结构,由于它首先规定了器具的存在,就很容易被看作任何存在者的直接可以理解的状态,因为在这里从事制作的人本身已经参与进来了,也即参与了一个器具进入其存在的方式。”[4]可以看出,不论创作观念如何变更,艺术思想的展开手段与艺术作品最中的呈现方式都无法脱离场域、质料、媒介等客观条件的限制,并在其特质中与主观思想进行融合;同时创作条件与主观思维的统一,离不开客观条件本身的呈现特征与技术特性。

艺术家对自身创作行为的表述,狭义上是个人创作过程的表述——如何通过工具将创作对象加工成为符合自己艺术构想的作品的过程。思维方式本身是抽象的,但通过对客观创作场域中的媒介、工具的形容;主体与媒介的作用方式;工艺对创作对象进行作用的方式等主体与客观创作条件的作用表述,便可以很直观地将抽象地思维、意图、观念进行具象的展示。其中能够体现创作者对自身抽象思想落实于具象呈现过程中和技术创作情境中,并将其与自身思维进行合理统一的思考。对创作行为的表述,已经不再只停留在工艺层面,作为对主体能力、工作方式的描述。同时也携带艺术家主观思考方式的客观化呈现,并通过对行为过程的表述,表现艺术家主观修养的附加价值。

反观电影影像创作,特别是现代的工业化影像创作体系,创作者面对的所有最终形成作品的创作元素,不论主观还是客观,都与传统视觉艺术有着工艺及性质方面的区别。对电影影像创作行为的表述,主要围绕创作者如何将主观的思维方式,通过客观的创作条件进行呈现。并围绕创作对象的视觉特性进行符合表现需求的视觉化加工,最终形成电影艺术作品的方式和方法。其中集合了创作者对影像建立的特性、客观创作环境、工作流程的思考;也是个人创作经验、能力的直观体现。对创作行为的表述不论是主体创作的意识形态层面,客观创作条件层面,创作制度层面,都有着不同的目的和意义。

于创作行为表述的客观层面而言,创作媒介、创作对象是创作思维最直接的出口。影像创作思维最终都要以实在的、可被视觉认识的方式进行呈现,首要的载体就是创作中的客观对象。影像创作者于自身艺术表现而言需要对象符合真实性需求,其自身造型特征也要符合主观的艺术构想与审美需求。对创作对象的表述首要的目的就是结合创作者的创作思维将“概念”转换为客观的对象,从物体的色彩、造型、质感、空间位置,到整体影像的空间环境,都需要创作者结合自身创作诉求,在创作前期和创作过程中对其进行描述。在电影创作的商业性及影像创作制度层面来看,对上述创作诉求、创作对象的表述是为了将主观思维内容——意象中质料的客观性进行描述,形成能够被识别的实体概念,从而使创作团队的其他部门了解,并围绕这些概念进行相应的道具、场景、表演等视觉化创作元素的调度。

更进一步将创作对象转换为影像作品,需要利用创作媒介对创作对象进行视觉化加工。现代影像工业中,视觉化造型方式是分工化合作的。不同分工负责不同的造型单位,进而进行不同的造型工作。同样每个分工单位,针对不同的视觉呈现方式在工具上也有不同的分类。在完整的电影创作体系中,摄影师调度摄影机位在创作空间中确定位置,并结合实际叙事内容和影像表现的需要,利用影像形成的物理特性,对每一个影像单位进行把控,在具体造型方向上进行视觉呈现与艺术加工。不同于传统艺术创作形式,电影影像创作不但需要依据实际内容塑造视觉空间,也需要依据电影拍摄、造型设备自身的机械特征,结合不同造型方式下创作对象形成的影像形态,在客观层面利用工具与物质的相互作用形成视觉形式。对媒介和拍摄造型工具的表述,是结合创作者对概念的理解,并将其转换至影像具体表现形式的工作方式的描述。不但是對创作物器需求和实际工作方式具体要求;也是结合现代影像创作体制在生产工作中对具体生产方式的描述;同时也是摄影师结合影像本体特性,结合自身对影像内容的理解,将概念换化为最终影像形态,并在工艺层面与创作具体手段的诠释。通过客观媒介、工具设备在不同空间中的运行方式进行概念代偿,从而以直观的方式表述创作意图。在电影影像创作中,对创作媒介的表述是创作意图的直接体现;也是个人经验、创作能力的体现方式;同时也是个人主观创作思想如何利用实际工具进行呈现,及个人针对不同创作内容、将概念进行实际工作方式的理解的表现与表达。

电影影像创作行为的表述,不只是艺术家对自身创作行为在艺术生产表层的功能化描述。也是自身对影像原文本理解方式在具体创作质料层面的具体显现。更近一步是抽象概念在具体创作环境中通过具体器物媒材之间的相互作用,进行能够统一在相同概念中的诠释手段。同时创作行为的表述,也能够体现艺术家深层对创作观念和创作体制的理解。

三、数字技术下影像创作行为视觉化表述的建构

尼古拉斯·米尔佐夫在《视觉文化导论中》曾提出:“新的视觉文化最惊人的特征之一是它越趋于把那些本身并非视觉的东西予以视觉化。”[5]并更近一步指出:“与这一知识(视觉化)相伴而来的是不断发展的技术能力,它是我们能够借助外部机械设备看见原本看不见的东西。”将常规表述通过视觉化(尤其是利用现代化技术特征地视觉化表述)特征进行表述的基本原则,首先是来源于对直观表述的需要,另一方面是其表达可能性的达成。

现代电影创作中,对电影影像创作行为的表述已经越来越受到重视,表述过程的准确性直接影响到影像作品最终的呈现形式,以及创作过程的可行性和创作结果的准确性。结合现代影像创作方式、创作体制的精细化分工所呈现的“多时间线”“多维度”特征。传统通过文字、语言或视觉参考就艺术家创作行为进行的表述,已无法满足实际的创作需求,也无法满足创作者对个人艺术观念及艺术创作意图的表达。现代数字技术带来的对客观创作环境、媒介、创作元素的复制,以及创作主体在虚拟环境中与虚拟媒材之间的互动所产生的行为视觉化的表述方式,很好的解决了传统表述在概念表述上,由于语言表述的限制所带来地概念模糊与不可确定。利用直观的视觉手段对抽象的、不能直接在现实环境中进行认知的概念元素进行再现;或具体器物、行为在创作空间中的概念替代,从而形成新的表述方式。

(一)数字化视觉技术对客观创作元素的建构

视觉化表述方式来自真实的创作环境,对创作环境中客观创作的再现是建立表述方式的首要问题。米尔佐夫在分析视觉文化的实质任务提到“如果文化研究想作为一种只是策略而拥有未来,那它就必须接受视觉转向,而这种转向已经遍及与日常生活。”[6]——即组成对象行为方式的所有条件因素。

影像创作行为表述需要建立与真实创作空间相对应的视觉环境,并结合实际创作过程中,创作主体对创作对象、创作环境的实际创作需求,以视觉化的方式表述两者的视觉形态特征。

在电影《拯救大兵瑞恩》开场,对诺曼底登陆的残酷进行影像描写时,摄影师卡明斯基充分地利用客观创作环境中的视觉元素——海浪、爆炸溅起的沙粒、战争中士兵的死伤,建构出与实际战争环境相符的客观对象。同时拟实况拍摄的镜头运动;调整摄影机叶子板开口角度从而加快单帧画面的曝光时间,提高运动中拍摄对象的清晰程度;甚至定制没有镀膜的镜头体现二战时期的影像质感等手段,从而将每一个影像本体特性视觉元素的作用发挥到极致。对影像作品的分析所看到的是创作者及团队在艺术创作认知协调后的结果,但整体过程需要经过在创作媒介基础上反复试炼才能得到。整个提炼过程不但是思维的碰撞,更需要在对媒介特性的认知下进行,需要具体到每一个造型元素和建立造型方式的具体设备。往往沟通过程中并不具备具体的表述条件,但数字化表征方式就是遵循实际创作方式,将人物、环境等创作对象的视觉元素与拍摄设配、照明设备、移动设备等造型工具进行模拟。在此基础上,以真实的创作原理和创作逻辑为依据,建立虚拟环境的视觉逻辑——准确反映创作对象与创作环境在虚拟空间中相互之间的视觉作用。在创作媒介和创作工具上,不但需要依靠数字技术将创作工具的形态在客观空间中进行再现,同时需要结合器材在实际创作空间中的工作方式,进行视觉化反馈,从而将艺术家创作意图与自身对创作行为的理解以视觉化的方式在生产层面进行表述。

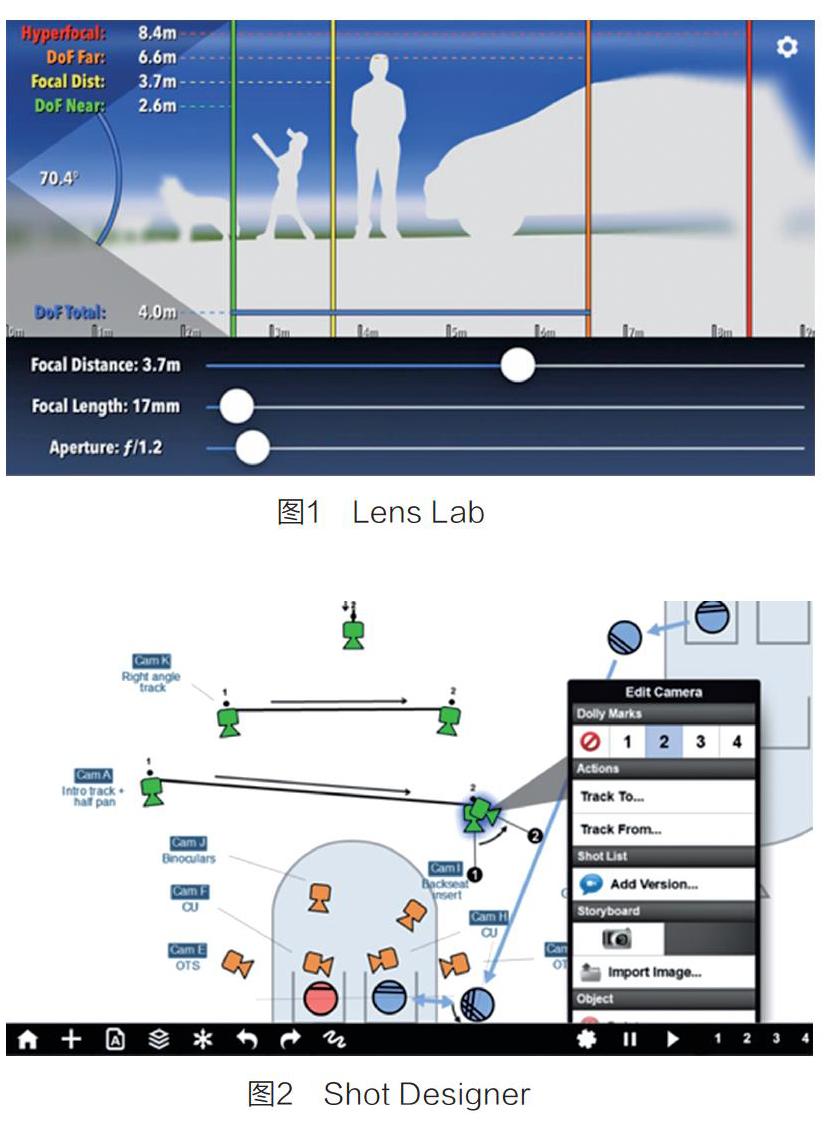

以传统创作行为表述或影像概念综述为基础,现有视觉化表述可以分为抽象化视觉表述与“全因素”视觉化表述两大类。抽象化视觉表述是在真实创作条件下,以视觉符号或数据的方式对环境、媒介、工具或创作对象在主体作用下的行为方式进行表述,从而直接或间接地对创作行为的特定方面进行阐释。Lens Lab是一款摄影机景深预测软件(图1),不同于传统的景深表所提供的数据,它可以依照镜头参数、摄影机画幅参数、拍摄距离等影像景深的要素对实际景深效果进行预判,并在软件中将数据与实际拍摄场景的抽象平面图结合,从而给予创作者直观的景深及拍摄范围的视觉参考。Shot Designer也是一款基于实际创作环境对创作者创作意图进行说明的功能性软件(图2)。在传统拍摄“光位图”、调度“示意图”的基础上给予创作者更为开放的表述形式和更为宽泛的表述范围。通过软件创作者可以就实际的或实际需要的拍摄环境进行平面绘制,在软件的素材库中对不同的拍摄工具、拍摄对象所对应的抽象符号进行调用,并结合实际创作条件调整位置关系、物体大小;在示意图上对人物的表演区域、调度路线,或摄影机的运动轨迹进行静态图标示意或动态展示,从而在抽象视觉层面就创作者的创作行为进行直观的视觉化表述。

“全因素”视觉表述则是以建模、光线、材料与光线渲染、运动捕捉等计算机图形技术为基础,对拍摄环境、拍摄对象、拍摄及造型工具的外形进行符合实际视觉认知的再现。并对影像创作空间中的人工造型因素、自然因素与实际拍摄对象之间在视觉上的相互作用进行综合考量,在视觉上进行相应的再现;同时结合拍摄设备和造型设备的实际工作方式,在不同工作阶段中的影像形态在虚拟空间中进行再现。可以完整的将摄影师创作过程与拍摄工艺流程完整、准确地进行再现。相比传统数字化技术结合创作目的对创作结果进行数字化预览,对創作流程与实际创作行为在拍摄环境的视觉化展现,近年已运用在实际电影影像创作中。随着数字化技术的进步与运算速度的提高,相应的技术已经不再是大型创作团队的专属。特别是基于开放平台及开发引擎的强大运算能力,数字化视觉表现能力在个人使用者中也能够满足对创作行为的视觉化表述需求。

Cine Tracer是摄影师Matt Workman于2018年开发的一款基于虚幻(Unreal)开发引擎的电影创作游戏(图3-4),整个游戏通过数字化技术对真实环境、物体、人物、拍摄和造型工具,与真实影像创作过程中,环境及媒介相互之间的视觉影响,建构出极为开放的虚拟影像创作空间。在游戏中用户不但可以直接使用软件中已有的数字场景进行虚拟创作,也可以结合自身创作需求再造与现实对应的拍摄空间。在相应的空间中放置虚拟演员、道具;设置演员调度路线或动作。并在创作场景中安排不同的拍摄设备、摄影机移动设备;提供不同光质与功率的照明设备。与此同时,用户还能够在不同的视角中进行转换,甚至进入虚拟摄影机,对摄影机的画幅、感光度、光圈等重要参数进行设置,从而得到在真实环境基础上进行影像艺术加工的视觉表现形态。

上述软件虽然无法给予影像创作行为面面俱到的表述方式,但其利用数字化特性对现实创作环境对模拟已经随着技术的进步和运算成本的降低逐渐完善,给创作行为的视觉化表述方式建立了基本的视觉元素再现方式和视觉表述方式,也为进一步通过视觉方式对创作行为内涵更为深入的表述提供了技术层面的可能。

(二)数字时代中影像创作视觉化表述方式的建立与意义

结合视觉化表述的特性,电影影像视觉化表述的最大特点,是在常规影像创作人知的基础上将不能被准确地在概念上识别概念进行表述,并结合实际在空间、时间方面的认知限制,利用数字化技术,使之凝练。通过媒介工具在虚拟空间中的作用方式;创作行为方式在虚拟环境中的作用结果进行视觉化信息代偿,从而形成表述机制与表达方式。

创作媒材是影像建立的物质基础,对影像创作对象的表述是形成影像的基本物质依据,也是影像创作行为表述的基本组成元素。传统表述方式对创作对象的表述基于语言与文字的基础上进行概念传递。常常因为语言描述在对象具体形态、材质方面造型歧义,表述上差之毫厘,最终创作结果表现上失之千里。罗杰·狄金斯在创作《1917》过程中,创作团队斥资上千万美元搭建一战中,受到战争蹂躏战场、田园及城市。不但空间宏大,在细节上也把握得恰到好处,不论是被德军有意撤退作为死亡陷阱的战壕、战争中被遗弃的田园屋舍,亦或是战火纷飞的法国街道,都能够体现创作者对影像表现细节的追求,把控每一个真实创作环境的细节,从而深化影像内涵的表达内涵。罗杰·狄金斯在接受《美国摄影师杂志》的采访时,就曾介绍如何与创作团队进行沟通协调,并利用电影影像的表达特征和再现方式还原对应场景的视觉效果。在如何创作夜晚被点燃的教堂这一场景中,他谈到整个团队在场景中搭建了与教堂形态相仿的一座“灯塔”,并利用数控技术控制塔上灯具的闪烁,从而模拟火焰的光效,对整体拍摄环境进行气氛的渲染与人物再战火纷飞的场景中的造型。后期再通过CG进行数字化造型,塑造出与真实相符的燃烧的教堂。[7]整个创作过程不但需要摄影师自身对影像创作工艺与影像物质媒介的充分理解和有效运用,更需要整个创作团队地通力合作与有效沟通。通过对环境及环境中创作对象进行数字化建构,对自身创作在空间、对象上的诉求进行诠释形成审美及创作制度上的决策依据。不但可以精准地对目标对象在视觉形态上进行传达,利用数字技术可以对创作对象在不同的环境中的形态及视觉表现方式进行综合性考量,从而精准表述。为创作团队在创作体制角度提供决策依据,也是影像创作者自身对影像内容、时代及文化内涵理解在质料和影像空间中视觉元素上的体现。

影像媒介在视觉表述方式中的再现与建立,是影像表现工具与媒介在创作需求中的表述,同时也是影像创作者创作行为在物质行为层面的诠释。技术的进步丰富了影像的表达方式,技术上带来了更丰富的造型方式和造型手段,制作和拍摄工具上也带了前所未有的细化。往往一部电影在建立造型语言的基础上,可以细化出不同的拍摄工具从而满足不同的影像表现方式,或结合不同的影像表现需求,通过创作者的创造性,建立不同的拍摄方式。对媒介和工具的表述,也是创作者在工业电影影像创作体制中,自身创作思想在目标拍摄工作在物质需求层面体现。影像创作行为受到影像创作本体性的制约,一切视觉表现形式需要在影像对拍摄对象再现的物理性、机械性的基础上进行。如何利用影像在视觉表现上的机械特性,就是创作者理解叙事内容与叙事方式的基础上,进行的工具的选择,也是自身创作行为在物质层面的体现。

大多数情况下,受到环境、创作环境以及影像创作的特殊性——需要在不同时间、空间,通过不同的媒介工具进行综合性的创作行为。在具体创作过程中,创作表述本身需要借助实体才能更为有效的进行。如上文提及电影《1917》在建构战火纷飞的街道夜景时,美术及照明团队就结合具体设想搭建了沙盘模型,并结合光影的未知关系,精心模拟出了战场中照明弹的移动轨迹,并在实际拍摄环境中进行搭建,从而在最大程度上使创作构想与实际创作结果一致。整个过程并非单纯拍摄执行方案的实施,更多是创作者自身对影像创作特性与实际创作行为之间,从抽象到具体的思考过程。

数字技术下创作行为表述的视觉化表述,即是将创作过程中涉及到的,支撑抽象观念的客观实质,以及每一个实际造型元素相互之间的视觉作用通过技术手段视觉化展示,从而对创作主体自身的艺术追求、创作观念进行表述。更进一步解读,创作观念是创作个体建构影像空间的思维指导,影像空间的建立是创作者利用创作工具并结合其特性对真实创作环境、创作对象的影像加工方式,对影像创作媒介及创作媒介在创作环境中作用方式的表述,就是影像创作者创作观念与意图在行为层面的体现。数字化创作行为表述,在对拍摄工具在相应环境中的再现基础上,允许创作者在虚拟空间中就工具进行与实际创作行为对应的操作,从而形成表述机制。对工作方式的视觉化表述之余,是个人创作意图、创作观念与创作意识在物质层面,通过物质工具与环境中的相互影响进行直观的视觉化表述。

在对真实创作环境进行视觉化再现的基础上,通过数字化技术带来的对空间位置选择的自由也极大程度地提高了创作行为表述的准确性。通过对空间、时间在关键视觉信息上的提取,也能够将创作者对创作体制下的创作方式的理解以直观的方式进行呈现。电影影像创作空间不但需要创作者对影像内部空间进行最终的视觉决策,更需要创作者协调影像外部的创作空间。语言的表述受线性叙述的制约,对创作行为无法进行全面的表述。[8]数字技术下视觉化表述可以让创作者在虚拟空间中随意控制自身与空间之间的位置关系,进而凝练创作环境与创作工艺流程的细节。并在此基础上可以将不同的创作环境结合拍摄进度进行不同空间中的展示。去除客观物理性对视觉化展示的制约,通过直观的方式展示创作流程,在商业性上能够更精确地控制制作周期等成本因素,主观上也是创作者自身对整体艺术创作流程的理解在制度层面进行诠释的有效方式。

结语

随着电影影像创作方式的多样,带来了创作及造型手段的丰富;影像创作工业化制度的增强,带来影像创作分工的细化。创作者对自身创作行为的表述越来越受到创作需求层面与生产沟通层面的重视。影像创作行为的视觉化表述也随着相关需求与表述意识的强化,在技术与实际应用方面进一步得到进展与加强。

虽然现有数字化软件、平台仍有很多与真实创作行为对应的细节有待完善,但随着数字技术对环境、媒介、交互行为的发展,视觉化表述也会越来越变得普遍与实用。如同布莱恩·阿瑟对技术演进的实质进行的概括——“新技术是旧技术的迭代与累计所产生的适用于实际需求的产物。”[9]随着运算成本的降低、操作方式的便捷,数字化视觉表述将进一步在电影影像创作领域成为有效的沟通方式。不但在影像生产创作中成为有效的沟通工具,也是创作者将自身创作意识形态进行呈现的有效手段。

参考文献:

[1]曾军.从“视觉”到“视觉化”:重新理解视觉文化[ J ].社会科学,2009(08):109-114,190.

[2][4][德]海德格尔.林中路[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2018.

[3][5][6][美]尼古拉斯·米尔佐夫.视觉文化导论[M].倪伟,译.南京:江苏人民出版社,2006.

[7]Lives Under Siege.By Rachael K.Bosley.American Cinematographer[ J ].Jan.2020.

[8]紀秀生.关于人类语言局限性问题的思考[ J ].吉林大学社会科学学报,2003(01):23-28.

[9][美]布莱恩·阿瑟.技术的本质[M].曹东溟,王健,译.浙江人民出版社,2018.