A股公司资本回报支付能力总体分析1998-2018

谢德仁 刘劲松 廖珂

【摘要】从自由现金流量创造力视角, 本文全面地统计分析了我国非金融行业A股公司1998 ~ 2018年的资本回报支付能力, 结果发现: A股公司资本回报支付能力总体孱弱, 超过八成的A股公司持续存在“庞氏利息”与“庞氏分红”行为; 这一现象与问题在不同年份、不同行业与地区、不同板块以及成长性等特征的公司间虽存在一些差异, 但整体普遍地存在于各类分组子样本之中; A股公司低质量的经营活动现金流量是该问题产生的重要原因。 因此, 以自由现金流量创造力来度量的非金融行业A股公司的资本回报支付能力亟需提升,监管机构和市场人士应高度重视非金融行业A股公司的“双庞氏”问题, 积极推动这些公司提升自由现金流量创造力, 积极推动它们“去庞氏化”而非一刀切地“去杠杆”, 以切实增强A股公司的资本回报支付能力, 真正实现A股公司和我国资本市场的高质量发展。

【关键词】自由现金流量;资本回报支付能力;去庞氏化;高质量发展

【中图分类号】 F275;F832 【文献标識码】A 【文章编号】1004-0994(2020)19-0009-23

一、研究问题的提出

党的十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。” 2019年10月31日, 党的十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度, 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》, 再次明确, 要推动经济高质量发展。 对于“高质量发展”的内涵和要义, 目前的专家解读主要是从供给、需求、资源配置、投入产出、收入分配、经济结构和经济循环等宏观视角展开[1-3] 。 然而, 宏观经济的高质量发展最终要落脚于和归因于微观企业的高质量发展。 谢德仁[4] 指出, 判断一个企业是否高质量发展的标准是企业是否持续创造股东价值, 而是否持续创造股东价值的唯一判断标准在于企业是否持续创造现金增加值(Cash Value Added, CVA)。 因此, 一个高质量发展的企业应当具有持续现金增加值创造力, 这就要求企业具有持续自由现金流量创造力(Free Cash Flow Creativity, FCFC)。①

2019年11月, 证监会发布《推动提高上市公司质量行动计划》, 提出力争通过三至五年的努力, 使上市公司整体面貌有较大改观。 A股上市公司的高质量发展是我国经济高质量发展的重要抓手和体现。 要想判断三至五年后我国上市公司是否实现了整体面貌的较大改观, 就需要了解掌握目前乃至过去其在高质量发展方面的整体面貌。 既然从长期来看, 一个高质量发展的企业必须具有持续自由现金流量创造力, 那么, 我们就尝试从自由现金流量创造力这一视角来系统总结与分析我国A股公司1998 ~ 2018年这二十一年间的资本回报支付能力(包括付息能力和分红能力), 以为我国A股公司的现有整体面貌提供一个自由现金流量创造力视角的“剪影”。

一提及上市公司的资本回报支付能力, 资本市场参与者首先想到的就是上市公司的分红与分红能力。 自2008年以来, 证监会和证券交易所一直在鼓励上市公司分红, 甚至通过把分红与再融资挂钩的方式来半强制上市公司分红。 上市公司也都修订了公司章程, 增设关于公司分红的专门条款。 但是, 监管机构只一味督促上市公司分红而并没有去辨析和区分上市公司股东分红权利和公司分红能力, 亦未去评估上市公司的分红能力, 这导致相当多缺乏分红能力的公司被迫分红, 进而频频发生谢德仁[5] 所指出的“庞氏分红”行为。②

谢德仁[5] 在清晰地区分股东分红权利和企业分红能力之基础上, 进一步提出和界定了“庞氏分红”, 即从企业自创办以来(或者简化为自IPO以来)的累计自由现金流量视角观察, 企业用于分红的现金至少部分是来自于筹资活动流入的现金(包括债权融资和股权融资), 而不是全部来自企业自身经营活动和投资活动创造的现金流量(自由现金流量)。 依靠筹资活动流入现金来支付的分红, 在客观上符合庞氏骗局特征, 此即庞氏分红(Ponzi Dividends)。 沿此思路, 当企业支付利息的现金至少部分来自于企业筹资活动流入的现金, 则企业存在庞氏利息(Ponzi Interests)。 换言之, 当企业的累计自由现金流量为负值时, 发生的利息支出和分红的一部分乃至全部在客观上是庞氏利息和庞氏分红(可以基于逐期滚动累计值来测算)。 因此, 对于公司非庞氏分红的分红能力和非庞氏利息的付息能力的评估必须基于公司的自由现金流量创造力分析。

需予以强调的是, 本文并不讨论企业相关利益主体主观上是否具有庞氏骗局动机, 而只是采用“庞氏利息”和“庞氏分红”两个概念来描述企业依靠筹资活动流入的现金来支付利息和分红这一客观意义上与庞氏骗局的现金流特征相似的行为与现象。 亦即, 本文所发现的上市公司的庞氏利息和庞氏分红行为, 并不表示本文认为这些上市公司相关利益主体主观上一定存在庞氏骗局动机。③

虽然关于上市公司偿债能力(含付息能力)和分红(现金股利)的研究文献已可谓“汗牛充栋”, 但甚少文章去深入、系统地研究上市公司的分红能力。 目前仅见谢德仁[5] 从理论上厘清企业的分红能力和股东的分红权利并清晰界定了企业的可持续分红能力与庞氏分红行为,谢德仁和林乐[7] 基于2005 ~ 2012年上海证券交易所的上证红利50指数成分股公司进行了上市公司分红能力的初步研究,谢德仁和张梅[8] 基于A股16家上市商业银行1998 ~ 2013年的数据对上市商业银行的付息能力和分红能力进行了研究。④ 总体上, 至今尚没有文献基于企业自由现金流量创造力, 对我国A股公司资本回报支付能力(包括付息能力与分红能力)进行过全面、系统的统计分析。

本文试图探究的问题是:到底我国A股公司长期以来的资本回报支付能力总体状况如何?这一总体状况变化的时间趋势如何?从不同行业、不同地区、不同上市板块、不同成长性、控股股东的产权性质、是否属于重要股指成分股、是否属于A+H股、不同盈利能力和不同投资规模等客观角度看, 上市公司资本回报支付能力是否有偏分布?由于我国A股公司1998年才编报现金流量表, 且金融行业公司现金流量的特殊性, 故本文的统计分析将基于非金融行业A股上市公司1998 ~ 2018年的现金流量数据。

本文发现, 1998 ~ 2018年A股公司的自由现金流量创造力总体上比较差, 致使其资本回报支付能力孱弱, 超过八成的公司持续存在庞氏利息和庞氏分红行为。 因此, 符合自由现金流量创造视角的高质量发展之特征的A股公司比例不算高, 但令人欣慰的是, 毕竟还有近20%的A股公司具有较好乃至很好的自由现金流量创造力, 持续资本回报支付能力比较强乃至很强。 本文在成因探析后发现, A股公司经营活动现金流量的质量差是导致其资本回报支付能力孱弱的重要原因。 本文研究的贡献如下:

第一, 本文對A股公司1998 ~ 2018年长达21年的数据进行统计分析, 这是学术界首次基于自由现金流量创造能力视角对A股公司资本回报支付能力所进行的全样本全景式“画像”。 本文的研究成果可为资本市场利益相关各方讨论与评价我国过去二十余年A股公司是否符合高质量发展的要求从财务视角提供基础性支撑, 亦即本文从自由现金流量创造力和资本回报支付能力这一视角描绘出A股公司现有的“整体面貌”, 为未来评估证监会所提出的“A股公司三至五年后实现整体面貌的较大改观”这一目标是否达成提供一个参照。

第二, 党的十九届四中全会的决定提出要“有效防范化解金融风险”。 本文的研究成果对于宏观金融监管机构分析和评价我国系统性金融风险也具有重要的参考价值。 因为非金融行业企业是否能够实现高质量发展不但在源头上决定着我国资本市场能否持续健康发展, 也在源头上决定着我国系统性金融风险爆发的可能性与烈度, 因此, 基于公司自由现金流量创造力视角, 揭示A股公司资本回报支付能力孱弱这一重要却又被长期忽视的问题, 具有非常重要的实践价值和创新性。 近期发生的诸如海航集团和方正集团等超大型企业集团的债务重组事件, 也充分说明了本文的研究价值与实践意义。

第三, 本文结合供给侧结构性改革中“去杠杆”的重大现实问题, 基于大数据的统计分析, 论证提出了“化解A股公司所存在的潜在系统性金融风险和推动其高质量发展的关键不在于‘去杠杆, 而在于‘去庞氏化”的见解, 提出了依赖负债端融资来驱动企业发展不可持续的观点, 也进一步夯实了谢德仁[9] 所提出的结构性去杠杆的逻辑。

第四, 本文通过充分详尽的数据, 运用谢德仁[4,5,9] 提出的理论观点与概念进行实践研究, 并在一定程度上推进了其理论的发展。 例如, 本文在测算自由现金流量的过程中, 在谢德仁[5] 所提出的相关指标测算方法的基础上, 结合A股公司实践对相关指标测算方法进行了重要调整(如关于理财产品投资相关现金流量的处理等), 这进一步增强了相关衡量指标的严谨性与研究结论的稳健性。 再如, 本文提出了从高质量经营活动现金流量视角分析A股公司资本回报支付能力孱弱原因的新思路。

最后, 以往研究自由现金流量的文献, 多是考虑当期自由现金流量(短窗口视角)且经常是采用主观程度很高的模型度量出来的, 难以在学界、实务界达成共识。 而本文则是完全基于上市公司实际的现金流量来逐年累计计算上市公司自由现金流量, 从长期视角下统计分析上市公司自由现金流量创造情况。 这样能够更好地反映A股公司的资本回报支付能力, 且更客观、易于理解和达成共识。

二、基本概念的界定与指标度量

本文主要基于谢德仁提出的理论观点和概念进行数据统计分析, 兹简要介绍如下:

(一)利润、未分配利润及分红的经济实质

谢德仁[5] 指出:未分配利润和利润金额界定的是股东的分红权利及其变化, 并非企业对股东的分红能力;利润的本质是包括大股东、管理层和审计师等公司主要利益相关方基于会计准则, 就公司当期非权益性交易(Non-Equity Transactions)所导致的股东可合法自由行使的剩余索取权价值边界之变动所达成的共识性“意见”, 利润是不能也无法用来分配、投资或者花费的;企业对股东分红的本质不是分配利润, 而是股东在行使剩余索取权, 合法、自由地拿走企业的现金;某个时点的未分配利润账面价值匡算了该时点企业股东的分红权利(股东可合法自由行使的剩余索取权之价值边界), 利润数据则反映了当期除现金股利和股票股利因素之外的股东分红权利价值边界之变动。 换言之, 未分配利润的经济实质是“股东可以随时要求企业归还的应付股东款”, 在此意义上, 所谓企业的分红能力本质上亦即企业对股东的“还款能力”;企业对股东的持续分红能力则是由企业的自由现金流量创造力所决定的[4] 。 长期来看, 企业的利息支付能力亦复如此, 是由企业的自由现金流量创造力所决定的。

(二)自由现金流量及其度量

企业可持续的资本回报支付能力源自自由现金流量创造力。 一个企业的净现金流量可以按照其业务活动性质划分为经营活动净现金流量、投资活动净现金流量和筹资活动净现金流量(均为相应类业务活动的现金流入减去现金流出)。 顾名思义, 自由现金流量就是从企业基业长青、永续经营这一长期视角来看, 企业所创造的经营活动净现金流量在满足自身投资所需现金之后, 可向股东和融资性负债的债权人自由分配的现金流量。

换言之, 自由现金流量及其创造力概念在问一个“常识”问题:长期来看, 一个企业能否在“养活”自己之余还有“剩余产品”(源自自由现金流量的自由现金)可以分配给自己的资本提供者?既然企业要永续经营, 投资活动必然需要发生净现金流出(哪怕是更新改造也需要耗费现金), 那么, 自由现金流量就可理解为企业经营活动创造的净现金流量在满足自身持续发展投资所需现金之后的剩余现金流量, 亦即:

自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量 自由现金流量一(FCF1)

FCF1是基于企业整体价值创造视角(包含为融资性债权资本和股权资本提供者的价值创造视角)。 自然, 若只从股东价值创造视角看, 向融资性债权人支付的利息需要予以扣除。 一是因为利息是给债权人的资本回报;二是因为利息是债务合约约定的, 是企业不能自由决定的现金流出。 因此, 从股东价值创造视角看:

自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量-利息支出 自由现金流量二(FCF2)

自由现金流量其实就是在问企业一个常识性问题:一个企业自己赚取的现金够自己花而有余吗?对此问题的回答就可引出对于企业资本回报支付能力的界定与度量, 我们把企业的资本回报支付能力区分为付息能力(债权资本回报支付能力)和分红能力(股权资本回报支付能力)。

付息能力:如果一个企业自创办以来的FCF1累计为负值, 那么说明这个企业尚没有持续的利息支付能力。 在此情形下, 若该企业还部分依靠负债融资来支撑企业运营从而需要支付利息, 那么其支付的利息在性质上就属于庞氏利息。 进而言之, 即使一个企业自创办以来的FCF1累计为正值, 但其自创办以来的FCF2之和如果为负值, 那么, 这个企业自己赚取的现金还是不够自己花的, 其支付的利息至少部分是靠筹资活动融来的现金, 说明该企业总体上仍处于庞氏利息状态。 因此, 如果一个企业的FCF1或FCF2逐年滚动累计值长期为负且在每年支付利息, 则说明该企业缺乏可持续的付息能力, 长期处于庞氏利息状态。

分红能力:如果一个企业自创办以来的FCF2之和虽为正值, 但减去历年的分红(现金股利)后为负值, 则该企业给股东的部分分红现金其实来自筹资活动融来的现金, 至少曾发生过庞氏分红。 进而言之, 若一个企业自创办以来的FCF2之和小于其累计利润之和, 就说明其缺乏持续的分红能力。 为此, 我们将逐年滚动累计测算一个企业的FCF2减去实际分红(FCFds)。 若一个企业每年分红且逐年滚动累计值FCFds长期为负值, 则说明该企业不但缺乏持续分红能力, 且长期存在庞氏分红行为。 由于我国上市公司习惯于下一年度针对上一年度进行分红, 亦即分红存在分红针对年份和分红实施年份, 故本文的计算以截至t年末的累计FCF2减去截至t年的累计分红, 其中t年是指分红针对年份。

需要指出的是, 一个处于庞氏利息状态的企业若分红, 客观性质上则必然属于庞氏分红。 如果一个企业长期处于庞氏利息和庞氏分红状态, 那么, 至少在客观意义上可以说这个企业处于“庞氏骗局”状态, 所谓的“僵尸”企业应该都属于这种情况, 且很可能其经营活动净现金流量就是负值[4] 。 虽然从诸如一个会计年度等较短时间窗口的自由现金流量来考察企业的价值创造可能存在一定乃至较大缺陷(如可能由于企业处于高速成长的早期和中期, 投资活动现金净流出很大, 而现有业务创造的经营活动现金净流入还不足以满足投资活动所需现金, 自由现金流量自然为负值), 但是从长期来看, 一个企业累计FCF2为负值, 自己赚取的现金不够自己花和支付利息, 那么, 这个企业就根本谈不上创造股东价值, 自然没有持续的资本回报支付能力, 更谈不上是高质量发展。 因为从长期来看, 一个高质量发展的企业要求其累计FCF2为正值且大于其累计股权资本成本, 即现金增加值(CVA)也为正值[4] 。 如果大量的企业缺乏可持续的资本回报支付能力, 长期处于庞氏利息和庞氏分红的“双庞氏”状态, 则意味着商业银行等金融机构收到的利息收入和股权投资者得到的分红, 要么来自银行放给企业的贷款本金, 要么来自股权投资者作为股权资本投入企业的现金, 或兼而有之。 就此而言, 金融机构和资本市场投资者都会深处于较大的系统性庞氏之中。 若这不断积累的话, 就會滋生系统性金融风险。 这类长期处于庞氏利息乃至庞氏分红状态的企业, 应该是结构性去杠杆的目标企业[9] 。

为了初步分析为什么一些权责发生制基础上的盈利还不错的企业却不能创造自由现金流量以至于资本回报支付能力孱弱, 我们依据谢德仁[5] 提出的亲近权责发生制基础的自由现金流量思路, 测算一个模拟的高质量经营活动净现金流量指标(CFO_HQ)。 一个企业如果是高质量发展, 那么其经营活动净现金流量就应该质量足够高, 企业应该足以通过经营活动净现金流量来收回固定资产与无形资产等的投资成本和获取投资回报[4] , 亦即经营活动净现金流量应大于或者等于企业的投资成本回收(固定资产折旧与无形资产摊销、资产减值损失、股权激励成本)与投资回报(税后营业利润、利息)之和。 我们将在测算出来的CFO_HQ基础上, 加上企业真实的投资活动净现金流量和减去利息支出来重估上述企业的自由现金流量相关指标, 并基于此分析企业资本回报支付能力。 需指出的是, CFO_HQ的测算完全基于企业公开披露的经审计的财务数据, 我们不做任何主观调整, 不去主观评估企业税后营业利润应该达到的期望值, 所以我们也不把CFO_HQ称为CFO期望值。

资本回报支付能力的度量指标总结如表1所示。

(三)自由现金流量指标度量辨析

本文在计算企业自由现金流量时, 并没有采用Ross等[10] 、Berk和DeMarzo[11] 等公司金融经典教材中提及的“自由现金流量=息税前利润-税金+折旧和摊销-营运资本变动-资本支出”这一传统(经典)方法。 原因在于:

第一, 这一方法的产生其实源自企业还没有编报现金流量表的时代, 华尔街只好采用这一方法来间接测算或预测企业的经营活动净现金流量(“息税前利润-税金+折旧和摊销-营运资本变动”测算的就是经营活动净现金流量, 此即会计学中所谓计算经营活动净现金流量的间接法)和自由现金流量(经营活动净现金流量-资本支出), 久而久之, 形成了一种习惯, 这也影响到美国的会计准则和公司习惯于采用间接法来编报现金流量表。 这一方法的本质逻辑与本文的计量指标是一致的, 但本文所采用的测算方法更加直接、客观、准确和易于理解。

第二, 本文只是观察企业长期以来实际发生了的、真实的历史自由现金流量, 而基于传统方法来测算企业实际创造的自由现金流量(真实的历史自由现金流量)则会有一些重要缺陷需要修订, 并存在一定的测算困难, 如:(1)资本性支出未必就一定在当期发生了投资活动现金流出(如尚未支付现金, 而是形成长期应付款), 甚或可能是企业发行股票购入资本性资产; (2)股权激励成本减少了息税前利润, 但没有发生现金流出, 需调整; (3)资产减值损失性质上类似于折旧和摊销, 需调整; (4)对于制造业企业, 部分折旧与摊销存在于期初和期末存货、在建工程、开发支出和当期形成的固定资产及无形资产之中, 在实践中如何基于企业年报数据将之分离出来是个难题, 而直接采用当期实际计提的折旧与摊销费用来测算是错误的; (5)随着金融资产和金融负债的公允价值计量及其变动计入当期损益, 在采用传统方法时, 还需要细心考虑公允价值变动损益和投资收益对息税前利润的影响; (6)如何考虑和计算随着已投产的项目产能释放而需要追加的营运资本之影响; (7)如何看待和处理购买及出售子公司、合营企业和联营企业的股权以及其他金融资产的现金流出与流入(尤其对于许多A股公司, 所谓理财产品投资活动的收益还是股东价值创造的重要组成部分)。

此外, 这一传统方法测算的只是本文的第一个自由现金流量指标(FCF1), 如果从股东价值创造视角来考察, 还需要减去利息支出(FCF2)。 但是, 采用前述传统方法来测算股东价值创造视角的自由现金流量就会遇到利息支出资本化的处理难题。 资本化的利息可能包含于在建工程(进而固定资产)以及部分行业的存货(如房地产行业企业)等之中, 这在未来期间会转化为折旧、摊销和营业成本。 在利用上述传统方法來测算股东价值创造视角的自由现金流量时, 到底如何减去利息支出?若只是减去当期费用化的利息支出, 则可能高估了自由现金流量;若减去当期所发生的包括资本化的利息支出在内的所有利息支出, 则可能导致重复计算(因为以前年度资本化的利息支出可以折旧、摊销乃至营业资本的方式出现在以后期间), 且在目前的信息披露条件下没有折旧摊销与营业成本中所包含的资本化的利息支出的数据。

第三, 虽然“投资活动净现金流量”不仅包括企业花费在固定资产、无形资产等长期资产上的投资, 还包括权益性和债权性投资等其他投资, 因此可能高估企业的资本性支出, 进而低估企业的自由现金流量, 但是我们认为: 一方面, 对于企业准备长期持有的权益性投资(包括对联营企业和合营企业的权益性投资), 其在性质上和资本性支出是相同的, 只不过按照现行会计准则没有直接以资本性支出的形式纳入合并财务报表而已(如果采用比例合并法来合并联营企业和合营企业, 则会直接呈现为资本性支出);另一方面, 对于债权性投资和交易性的权益性投资, 确实不属于资本性支出, 但要从现有的财务报表数据中分离出来这部分投资是比较困难的(原因除了长短期投资现金流量数据混合在一起外, 还来自于部分投资的公允价值计量)。 然而, 我们可以采取两种处理方法来尽量消除后一方面的影响。 其一是长期逐年累计测算, 可以部分消除这些非资本性支出的投资的现金流量影响(如t年购入投资、现金流出, 而t+1年出售投资、现金流入, 两年累计在一起, 除投资损益外, 影响不大);其二测算把各年末这类投资(统称为理财产品)的年末账面价值予以加回后的相关自由现金流量指标, 相当于假定年末不存在此类投资(或投资均已变现), 这样就不会低估截至某个年度末的自由现金流量累计值。 此外, 购买和出售子公司、联营企业和合营企业的权益性投资以及其他理财产品的相应现金流量以及持有期间的股利和利息收入相应的现金流入不纳入自由现金流量测算之中, 这难以准确反映股东价值创造(可能低估或高估自由现金流量), 也不会被企业界所接受。

第四, 正如谢德仁[5] 所指出的, 虽然企业管理意义上的自由现金流量应按照Jensen[12] 的观点来测算, 即自由现金流量是企业在投资了所有NPV为正的项目之后剩余的现金流量, 但是, 符合这一定义的自由现金流量的度量在实践上可操作性很差, 因为评价一个企业潜在的NPV为正的项目可谓是见仁见智的, 即使利益相关者能够就某个时点乃至某个时期的预测NPV为正的项目本身基本达成共识, 对于项目的未来现金流量分布也是难以达成共识的。 也许正是因为这一点, 前述公司金融经典教材也采用经营净现金流量直接扣减实际发生的资本性支出来测算自由现金流量, 虽然这在理论上确实是一种简化处理, 但也属不得已而为之。

也许有专家会指出, 理论上更为合理的做法还是参照Jensen[12] 的逻辑, 扣减企业的“合理”资本性支出(所有NPV为正的项目)。 但如何预测“合理”支出, 是一个难点问题。 虽然我国诸多学者(如杨华军和胡奕明[13] ;俞红海等[14] )借鉴Richardson[15] 的方法来估算企业的“预期投资”或“期望投资”, 在此基础上计算自由现金流量, 但我们认为, 目前学术界所采用估算企业投资效率(投资过度和投资不足)与所谓“合理”投资的各种度量方法, 难以用于指导真实世界的企业实践。 况且, 企业在做出投资决策时所依赖的信息和投资过程中及投资完成后的信息是有很大不同的, 很难基于企业事后的投资非效率来指责企业事前的投资效率存在问题。 也有著名学者认识到了Jensen[12] 的自由现金流量的实践操作性差, 而直接采用类似谢德仁[5] 的测算方法。 如Penman[16] 认为, 自由现金流量就是经营活动现金流量满足了投资所耗现金后的差额, 他所提出的自由现金流量计量方法直接为:“自由现金流量=经营活动净现金流量-投资所耗现金”。

无疑, 采用Richardson[15] 等的模型与方法来测算自由现金流量将充满争议, 如: 到底控制什么因素(变量)来捕捉所谓“合理”的投资;企业并购所耗费的现金到底是自由现金流量创造的一部分还是自由现金流量的运用;资本支出和并购如果是发行股份来进行交易怎么办?需追加的营运资本的水平如何合理确定?对于模型度量出来是投资不足(存在尚未投资的NPV大于零的项目), 该怎么处理?要不要考虑企业的融资约束对合理投资的影响?企业长期持有的权益性投资(尤其对联营企业与合营企业的权益性投资)是否属于合理投资之一部分?如何计算长期的自由现金流量创造(如对于投资期间长达数年的一个项目, 通过模型测算, 可能在某些年份属于合理投资, 另外一些年份属于不合理投资, 该怎么处理)?等等。

综上所述, 如果本文采用经营活动净现金流量减去基于模型测算出来的“合理”投资来测算自由现金流量, 将难以在学术界内及其与业界人士间达成共识, 也难以形成大家基本认可的关于我国A股公司真实自由现金流量创造力和资本回报支付能力的相关结论。 由于本文属于实践研究, 不仅仅是供学术界参看, 更希望能够引起政策制定者和业界及投资者的重视, 为此, 其客观性、准确性、易于理解和易于达成共识等要求就更为重要。 无疑, 本文基于真实现金流量数据所测算出的自由现金流量指标, 更加客观、准确、易于理解与达成共识。

三、A股公司资本回报支付能力整体分析

本文按照上述对于自由现金流量、付息能力和分红能力等概念的界定与相关指标度量方法, 统计A股的非金融行业上市公司1998 ~ 2018年每年的FCF1、FCF2及其逐年滚动累计数值(FCF1s、FCF2s)以及逐年滚动累计的分红后自由现金流量(FCFds)。 其中, 对于在1998年之前上市的公司, 统计期间为1998 ~ 2018年;对于在1998年及其后上市的公司, 统计期间为上市年度至2018年末。 本文计算每个会计年度相关指标为负值的公司占比等数据, 并基于此评估A股公司的资本回报支付能力。 为了阅读方便, 除观测数与百分比指标外, 以下自由现金流量、分红总额和筹资总额等数值的单位为“亿元人民币”(为行文简便, 以下各表中不再单独列示该计量单位)。

(一)数据来源和样本

本文数据来自于CSMAR、RESSET、Wind和CCER数据库。 我国A股上市公司1998年才编报现金流量表, 故本文以1998 ~ 2018年全部A股上市公司為研究对象, 剔除金融行业公司、现金流量等关键数据缺失的观测值后, 获得用于研究的公司-年份观测数为39047个。

(二)A股公司自由现金流量创造力总体情况(1998 ~ 2018)

由于FCF2一方面反映着股东价值创造视角的自由现金流量, 另一方面反映着企业付息能力的状况, 故我们先报告企业整体价值创造视角的FCF1的分布情况, 而把FCF2分布情况放在下一小节中报告。

表2列示了所有观测(公司-年)的年度FCF1分布情况, 从中可以发现:

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有56%的A股公司的FCF1为负值。 从逐年来看, FCF1为负值的公司占比在1998年最高(达到70%), 2009年最低(为42%)。⑧ 自我国经济进入新常态以来, 这一占比也保持在50%以上, 但是有整体下降的趋势。

从具体的FCF1数值来看, 每年A股公司的FCF1的平均值(中位数)在大部分年份为负。 每年FCF1的标准差整体上也在不断上升, 这表明A股公司FCF1创造能力的差异在不断扩大。

按年度观测企业的FCF1并不能完全有效地捕捉企业创造自由现金流量的能力。 对此, 本文也统计了A股公司自1998年以来(1998年之前上市的公司, 下同)或者上市以来(1998年及之后年度上市的公司, 下同)逐年累计的FCF1(FCF1s), 其数据与年度分布情况参见表2, 从中可以发现:

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有71%的A股公司的FCF1s为负值。 FCF1s为负值的公司占比在2018年最高, 达到76%, 2009年最低, 但也达到了63%。 自我国经济进入新常态以来, 这一占比保持在70%以上, 且FCF1s为负值公司的比例在不断上升, 2017年和2018年其75%分位数也变成了负值(此前一直为正)。 这一数据连同FCF1为负值公司占比数据一起, 意味着有相当一部分A股公司长期连续自由现金流量为负值, 说明其不具备持续付息能力。

从具体的FCF1s数值来看, 每年A股公司的FCF1s的平均值及中位数均为负, 且存在不断放大的趋势。 每年FCF1s的标准差在不断增大。

以上统计结果表明, 从企业整体价值创造视角来看, A股公司整体创造自由现金流量的能力并不强, 且平均来说有下降趋势, 而且自由现金流量创造力的差异也在不断扩大。

(三)A股公司付息能力总体情况(1998 ~ 2018)

虽然FCF1和FCF1s在一定程度上可以反映企业的资本回报支付能力, 但这只是针对这两个数值为负的公司而言, 可以说明这些公司的资本回报支付能力堪忧, 尤其是逐年累计的FCF1s长期为负值的公司。 而对于这两个数值为正的公司, 则不好直接去判断其资本回报支付能力。 故本文进一步测算FCF2和FCF2s。

表3列示了所有观测(公司-年)的年度FCF2和FCF2s分布情况。 就FCF2的分布情况来看, 可以发现:

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有63%的A股公司的FCF2为负值。 自然, 这一比例高于FCF1为负值的公司占比, 这意味着在公司-年观测中, 仅从各年的自由现金流量创造视角来看公司的付息能力, 63%的公司发生了庞氏利息行为。 FCF2为负值的公司占比在1998年最高, 达到78%, 2009年最低, 但也达到了49%。 自我国经济进入新常态以来, FCF2为负值的公司占比也保持在55%以上。

从FCF2的具体数值来看, 每年A股公司的FCF2的平均值(中位数)在大部分年份为负。 每年FCF2的标准差也整体上在不断上升。

同FCF1s的计算逻辑, 按年观测企业的FCF2并不能完全有效地捕捉企业的付息能力。 为此, 本文统计了企业逐年滚动累计的FCF2(FCF2s), 其年度分布见表3, 从中可发现:

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有80%的A股公司的FCF2s为负值。 逐年来看, FCF2s为负值的公司占比最高达到82%, 最低也达到了74%。 自我国经济进入新常态以来, 这一占比保持在81%以上。 这一数据连同FCF2一起意味着, 八成左右的公司是长期连续自由现金流量为负值, 不具备持续付息能力, 或者说长期处于庞氏利息状态。

从FCF2s具体数值来看, 每年A股公司FCF2s的平均值(中位数)均为负, 且在不断放大。 不仅如此, 除了2009年外, FCF2s的75%分位数也一直是负值。 每年公司间FCF2s的标准差也在不断增大。

以上数据表明, 从A股公司自由现金流量创造力视角来看, A股公司的付息能力在总体上不足, 且无改善的趋势, 公司间付息能力的差异也在不断扩大。 A股公司整体资本回报支付能力一直很弱。

如果一个企业的FCF2和FCF2s为负值(尤其是后者为负值), 那么, 这个企业的持续付息能力是堪忧的, 自然也没有持续分红能力。 其在此情形下支付的利息至少部分属于庞氏利息, 而进行的分红自然亦属于庞氏分红。 因此, 从以上对我国A股公司1998 ~ 2018年的FCF1、FCF1s、FCF2以及FCF2s的统计数据来看, 可以得出的初步结论是:(1)八成左右的A股公司是长期缺乏资本回报支付能力的⑨, 且陷入了长期的庞氏利息状态(依靠筹资活动融入的现金来给债权人支付利息)⑩; (2)商业银行等金融机构得到的利息收入其实相当大程度源自它们放给企业的贷款本金和(或)企业股权融资融入的现金, 这在客观性质上就属于庞氏利息, 在非金融公司一端是庞氏利息支出, 而在金融机构一端则是庞氏利息收入; (3)对于长期处于庞氏利息状态的公司而言, 其融资性债务其实已经变成庞氏债务(本金部分不断借新还旧, 同时还需要增量融资来支付利息)。 如果本文所研究的A股公司代表着我国的非金融行业企业中较高质量者, 那么, 从A股公司1998 ~ 2018年的FCF2和FCF2s数据来看, 我国以商业银行为主体的信贷体系(含债券市场)中已经积累了很大金额的“庞氏债务”, 存在一定程度的系统性金融风险, 有待良策来化解。?

本文认为, “去庞氏化”而非“去杠杆”是防范化解系统性金融风险的关键。 从A股公司资产负债率的统计来看, 国有控股公司资产负债率中位数近年来为50%左右, 非国有控股公司资产负债率中位数近年来为39%左右, 所以, 解决A股公司负债融资可能造成的系统性金融风险的关键不在于一刀切式地“去杠杆”, 而在于“去庞氏化”!换言之, 长期存在庞氏利息乃至庞氏分红行为的企业是长期自己无法养活自己的, 而靠“体外输血”的融资活动来获取现金以支撑自己活着, 这样的企业是在浪费金融资源、榨取社会财富、积聚金融风险, 这样的企业就应该被“去杠杆”, 是去杠杆的目标企业, 通过去杠杆可以迫使其要么尽快提升自由现金流量创造力以“去庞氏化”, 要么“关门大吉”以“去龐氏化”。 反之, 一个企业如果存在强劲的持续自由现金流量创造力, 无庞氏利息和庞氏分红行为, 即使其财务杠杆较高也不会积聚金融风险。 为此, “去庞氏化”才是结构性去杠杆的正解[9] 。 就此而言, 诸多长期处于庞氏利息乃至庞氏分红状态的A股公司也正是结构性去杠杆的目标企业, 哪怕其目前的财务杠杆相对不高。

自然, 如果处于庞氏利息状态的公司没有进行分红, 虽然它们处于庞氏利息状态, 但至少没有进行庞氏分红;而若它们分红, 则属于庞氏分红。 对于上述另外近两成FCF2s为正值的公司而言, 它们虽总体上没有发生庞氏利息, 但是否发生庞氏分红行为, 还需进一步分析。 下面我们结合A股公司实际分红的数据来分析上市公司庞氏分红的情况。

(四)A股公司分红情况与分红能力分析(1998 ~ 2018)

表4描述了A股的非金融行业上市公司1998 ~ 2018年每年的分红总额(分红针对年份)、自由现金流量以及外部筹资总额, 从中可以发现:

A股公司分红总额不断增长?, 但FCF2总额和FCF2s的总额在历年均为负数。 如, 针对2018年度的现金分红金额达到7991.22亿元(2019年度实施), 但2018年A股公司创造的FCF2为-5362.91亿元, FCF2s为-82480.41亿元。 这意味着, 就A股上市公司总体而言, 是没有持续分红能力的, 但却在不断加大分红力度, 庞氏分红程度很高。

A股公司外部筹资额均为正值?, 其中2017年最高, 为27433.71亿元, 累计筹资额在2018年达到211722.23亿元。 这也就能够解释, 为什么A股上市公司没有持续分红能力却可以不断加大分红力度, 分红流出的现金来自于筹资活动流入的现金。

由此可见, 虽然将A股的非金融行业上市公司视作一个整体, 其并没有创造出自由现金流量(因而亦缺乏持续分红能力), 但庞氏分红仍在不断进行。

进一步, 我们测算了所有分红观测?(公司-分红针对年份)中逐年滚动累计的FCF2减去各该年分红金额, 亦即FCF2s减去截至各分红针对年份末的累计分红, 称之为逐年滚动累计的分红后自由现金流量(FCFds)。 FCFds为正值的分红公司说明截至t分红针对年份没有庞氏分红, 而FCFds为负值的分红公司则说明截至t分红针对年份发生了庞氏分红。

表5报告了1998 ~ 2018年所有公司中分红公司占比(分红针对年份)、在所有分红观测(公司-分红针对年份)中各分红针对年份的FCFds平均值、中位数和FCFds为负值的公司占比, 从中可以看出:

1998 ~ 2018年, 分红公司占全部上市公司的比例从37%增长到2018年的75%, 实施现金分红的公司占比逐年提高。

在现金分红的公司中, 平均有87%的公司的FCFds小于0(这些分红公司的累计自由现金流量FCF2s小于其累计的现金股利)。 在2018年, 存在庞氏分红行为的公司占当年分红公司的91%;即使在上市公司自由现金流量创造较好的2009年, FCFds为负值的公司占分红公司的比例也达82%。 这些数据意味着, 大部分连续分红公司其实是连续多年长期处于庞氏分红状态, 即其分红支付的现金至少部分来自于筹资活动融入的现金。

从FCFds具体的数值来看, 1998 ~ 2018年末, 其平均值和中位数均为负, 且总体上是不断降低的。 到2018年, 现金分红公司FCFds的平均值(中位数)为-43.30亿元(-8.45亿元)。 从FCFds的逐年滚动累计值来看, A股公司庞氏分红的程度是相当高的, A股公司的庞氏分红行为相当普遍。

总体上, 前述数据告诉我们:1998 ~ 2018年, 雖然A股公司分红力度(分红公司占比和分红总金额)在不断加大, 但其持续分红能力却未得到改善, 分红支付的现金不是来自于公司自己创造的自由现金流量, 而是来自于筹资活动, 在客观性质上属于庞氏分红, 且庞氏分红行为相当普遍。 这意味着, 包括监管机构和投资者在内的资本市场利益相关各方不仅应该关注公司股东的分红权利和股利支付率, 更应该督促公司培育和提升持续分红能力。 在公司缺乏分红能力之时强求公司庞氏分红, 长期来看会损害股东价值和债权人价值, 甚至其长期形成的“庞氏分红习惯”会带来系统性金融风险。 自然, 公司分红意味着公司的未分配利润是大于零的(股东有分红权利), 但庞氏分红行为则意味着公司是没有分红能力的。 那么, 这么多的公司“算”出了利润, 却没有“赚”到现金, 资本市场利益相关方需要进一步追问: 面对这些庞氏分红公司及其他未分配利润为正值而逐年滚动累计的扣除应计利息支出后的自由现金流量(股东价值创造视角)为负值的公司的合并资产负债表, “利润”在哪里?

四、A股公司资本回报支付能力的分类分析

上述研究发现, A股公司在1998 ~ 2018年的资本回报支付能力总体上孱弱。 进一步, 需要回答资本回报支付能力的孱弱现象是否是有偏分布的, 这有助于了解该现象可能诱发的风险是属于系统性风险还是局部风险。

(一)不同行业A股公司资本回报支付能力比较

从中观层面来看, 不同行业在不同时期处在不同的发展阶段和有着自身行业特性。 统计不同行业的资本回报支付能力有助于回答本文前面所发现的A股公司资本回报支付能力孱弱这一现象与问题是否属于个别或者某几个行业所特有的。 这对于我们了解这一问题所可能诱发的风险是属于系统性风险还是特定的行业风险有着很大的帮助。 对此, 本文将1998 ~ 2018年视作静态, 并将所有公司-年份观测数据放在一起统计对比不同行业上市公司的资本回报支付能力。 统计结果如表6所示。

总体上, 农、林、牧、渔业公司的资本回报支付能力最弱, 而教育行业公司的资本回报支付能力较强。 关于庞氏利息行为, 最严重的是农、林、牧、渔业公司, 而程度最轻的是住宿和餐饮业公司。 关于庞氏分红行为, 最严重的是农、林、牧、渔业以及居民服务、修理和其他服务业公司, 而程度最轻的是批发和零售业公司。

表7统计了制造大类的细分行业的资本回报支付能力。 结果显示, 废弃资源综合利用业、机械和设备修理业公司的资本回报支付能力最弱;酒、饮料和精制茶制造业公司的资本回报支付能力最强。?

综上所述, 整体而言, 资本回报支付能力孱弱和“双庞氏”现象在各行业中均较为普遍地存在, 不存在较为明显的行业有偏性。 为此, 资本回报支付能力孱弱和庞氏行为可能诱发的风险不太可能限于特定的行业。

(二)不同地区A股公司资本回报支付能力比较

地区之间的均衡协调发展一直是中央政府关注的重点。 而近些年, 地区风险却不断凸显[17] 。 统计不同地区上市公司的资本回报支付能力同样有助于回答我们前面所发现的A股公司资本回报支付能力孱弱和庞氏行为严重这一问题是否仅存在于个别地区的公司之中, 有助于判断这一风险属于系统性风险还是特定的地区风险, 同时也是对各地区自身风险的一种诊断。 对此, 本文统计对比了不同地区上市公司的资本回报支付能力。 本文参考刘智勇等[18] 判断地区分类的方法, 将所有省份分别划入为东部、中部和西部三大区域。?

统计结果如表8所示。 我们发现, 整体上看, 东部地区的上市公司的资本回报支付能力最强, 西部次之, 中部最差。 但近几年来, 东部地区公司的资本回报支付能力在下滑。

综上所述, 可以发现, A股公司资本回报支付能力孱弱和“双庞氏”行为严重这一问题在各地区均较为普遍地存在, 不存在较为明显的地区有偏性, 故相应的风险亦非个别地区风险。

(三)主板、中小板和创业板公司的资本回报支付能力比较

因为不同交易板块所要求的上市条件、所上市的企业的行业特征、生命周期都存在差异, 统计不同交易板块公司的资本回报支付能力有助于回答本文发现的A股公司资本回报支付能力孱弱及庞氏利息与庞氏分红现象在多大程度上受到不同交易板块上市条件要求差异的影响。 为此, 我们统计对比了主板、中小板和创业板公司的资本回报支付能力。 统计结果如表9所示。

从表9中可以看出, 创业板公司的资本回报支付能力最弱, 中小板次之, 主板公司相对较强。 而在庞氏利息和庞氏分红方面, 创业板公司也最严重, 如2018年FCF2s为负值的创业板公司占比为93%, FCFds为负值的创业板公司占针对2018年度进行分红的创业板公司的比例为97%。 这意味着, 从自由现金流量创造力视角来观察, 绝大多数的创业板公司自上市以来都没有创造股东价值, 也没有持续分红能力, 基本上在进行着庞氏分红。 自然, 这可能与不同板块公司所处的行业、生命周期和发展阶段相关。 但是也必须指出的是, 如果这些创业板公司还处于高速增长阶段, 经营活动净现金流入根本满足不了其投资活动和利息支出所需现金的话, 那么, 这些公司根本就不应该分红, 甚至其中一些高风险公司根本不应该进行负债融资。 而就财务杠杆而言, 2018年末创业板公司的资产负债率的均值和中位数分别为36%和34%, 为三大交易板块中最低的, 但其庞氏利息和庞氏分红行为最为严重, 资本回报支付能力最弱。 由此可见, 我们在前面提出的去杠杆的要义在于去庞氏化。

(四)国有控股和非国有控股公司的资本回报支付能力比较

我国A股资本市场国有控股公司(SOE)占比接近50%。 人们通常的认知是, 国有控股公司融资约束较大程度小于非国有控股公司(NSOE), 而国有控股公司与非国有控股公司在经营目标函数、投资机会与其他资源禀赋等诸多方面有着较大差异。 故本文首先对A股国有控股和非国有控股公司的资本回报支付能力进行比较, 统计结果如表10所示。

总体上, 相比于非国有控股公司, 国有控股公司中FCF1s和FCF2s为负值的公司比例较低, 说明其资本回报支付能力相对较强。 当然, 这应该和两类公司的行业分布、供应链位置、公司规模、市场谈判力和负债融资成本等方面的差异相关, 造成差异的具体原因有待进一步研究。

非国有控股公司资本回报支付能力弱, 其庞氏利息和庞氏分红行为相对国有控股公司而言更加普遍。 如2018年度进行分红的公司中, 83%的国有控股公司的分红行为属于庞氏分红行为, 但非国有控股公司进行庞氏分红的比例为94%。 除了上述可能原因外, 还可能与证监会的半强制分红政策相关, 非国有控股公司融资相对更为不易, 为了获得未来的股权融资资格而分红[19,20] , 尽管这在客观上属于庞氏分红。

(五)考虑成长性与业务变更后的资本回报支付能力分析

前述统计主要是基于逐年滚动累计自由现金流量指标及其负值公司占比来评估公司的资本回报支付能力总体情况, 但对于这些统计结果可能存在三方面的偏差:其一是上市时间短的企业往往处在成长期, 自由现金流量为负值可能属于正常情况, 故样本中包括上市时间较短的企业会低估A股公司自由现金流量创造力和对前面的结果分析准确性产生不良影响;其二是逐年累计的前提假设是公司上市至今并未发生控股股东和主业的变更(没有被反向收购或发生借壳上市)。 若公司存在借壳上市的情况, 那么借壳前后的自由现金流量相加意义不大;其三是IPO融资后大规模的投资可能会高估庞氏程度。

为排除这三方面统计偏差的影响, 本文从三个方面进行了检验。

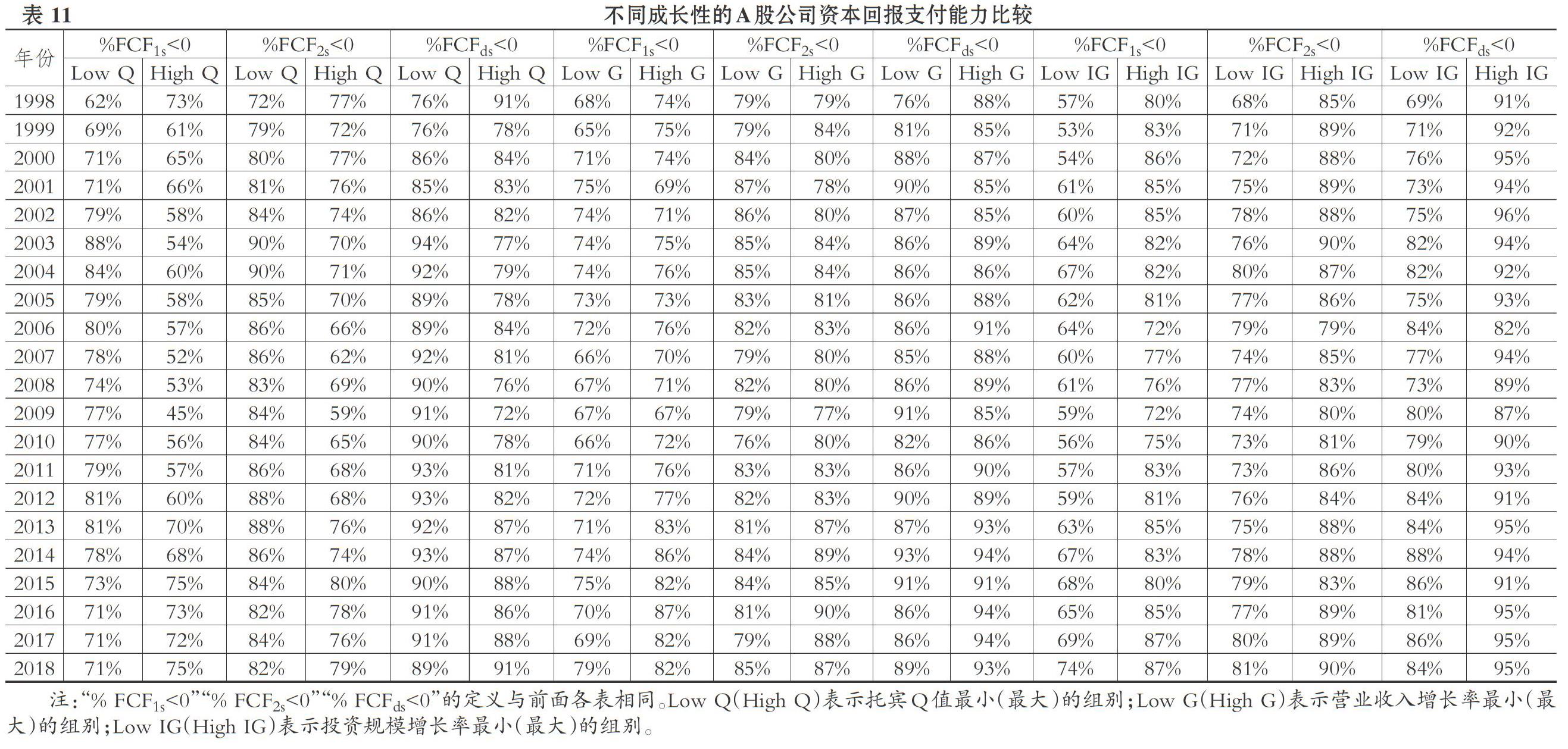

1. 不同成长性的A股公司资本回报支付能力比较。 基于自由现金流量创造力而度量的资本回报支付能力指标, 在一定程度上受到公司成长性的影响。 为此, 本文考虑了公司成长性与资本回报支付能力的关系。 我们分别采用企业托宾Q值(Q)、营业收入增长率(Growth)和投资规模增长率(IGrowth)来衡量企业成长性, 并基于这三项指标每年的分布分别将观测平均划分为5组, 将最高组(最低组)的观测视为高成长性公司(低成长性公司)?, 再分别统计各组别公司的资本回报支付能力。 其中, 投资规模等于固定资产净额、在建工程净额、无形资产净额三者之和。 统计结果如表11所示。

结果发现: (1)在大多数年份, 高托宾Q值(High Q)的企业中存在庞氏行为的企业比例还相对更低。 企业投资机会的大小并没有明显改变庞氏行为的分布。 一方面, 这表明投资者视角下的公司未来成长性并非导致公司庞氏行为出现的重要因素。 另一方面, 这甚至表明投资者可能在一定程度上利用了企业自由现金流量信息进行股票估值, 对那些庞氏行为相对严重的企业给予更低的估值。 (2)在大多数年份里, 营业收入增长率高(High G)的企业中存在庞氏行为的企业比例更高。 这说明成长性对本文统计结果存在一定程度的干扰。 但是我们发现, 即使在成长性较低(Low G)的企业中, 其资本回报支付能力也非常孱弱, 截至2018年底, FCF2s为负的比例达到85%, FCFds为负的比例也达到89%。 (3)投资规模增长率高(High IG)的企业中存在庞氏行为的企业比例更高。 但同样我们也发现, 即使在投资规模增长率最低(Low IG)的企业组别中, 其资本回报支付能力也非常孱弱, 截至2018年底, FCF2s为负的比例达到81%, FCFds为负的比例也达到84%。

因此, 整体来看, 成长性对本文度量的资本回报支付能力的影响是很有限的, A股公司资本回报支付能力孱弱与庞氏行为问题在不同成长性的公司中均比较普遍, 甚至在一定程度上企业投资机会越少的公司, 其资本回报支付能力越差。

2. 考虑上市年限与主业变更的影响。 我们基于在2007年之前上市且不存在借壳情况(主业未发生变更)的公司观测, 然后再统计分析这些公司的资本回报支付能力(每个公司有12 ~ 21年的年份观测)。? 统计结果如表12所示。 从2017年和2018年的数据来看(公司至少已上市11 ~ 12年), 仍然有近六成公司的自由現金流量创造力很弱(FCF1s为负值), 超过70%的公司长期存在庞氏利息行为(FCF2s为负值), 且有超过80%的公司长期存在庞氏分红行为(FCFds为负值)。? 这说明, 在控制了公司可能的高速成长因素和主业变更因素之后, A股公司长期资本回报支付能力孱弱的结论依然能够成立。

3. 剔除IPO融资带来的巨额投资的影响。 IPO融资后, 公司通过进行大规模的投资(表现为大规模的投资活动现金净流出), 以希望这些投资能够在未来创造充足的经营活动现金流量, 甚至满足公司再投资之所需。 因此, 对于投资项目优质的公司, 若公司IPO融资后且投资项目实施完毕(本文假设公司利用IPO融资后的5年时间去投资项目), 那么公司从上市第6年开始, 其自由现金流量应该逐渐为正。 反之, 若公司从其IPO后第6年开始累计的自由现金流量为负, 或者公司不能依靠内源融资增长, 而是持续依赖再融资以满足新增投资需要, 则表明以前的投资很大程度上是失败的。

基于此, 本文重新测算并统计了每家公司从其IPO后第6年开始累计的自由现金流量。 其统计结果如表13所示。

我们发现, 截至2018年底, 仍有近六成公司的FCF1s为负值, 接近七成的公司长期存在庞氏利息行为(FCF2s为负值), 且有75%的公司长期存在庞氏分红行为(FCFds为负值)。 这说明, 在考虑IPO融资后的投资因素后, A股公司长期资本回报支付能力孱弱的结论依然能够成立。 况且, 既然企业缺乏投资所需现金, 而通过IPO来获取资金, 且假定投资是有利于企业股东价值创造的话, 那么企业就不应该分红。 因此, 那些用IPO融入的现金来分红的庞氏分红公司是不应该进行分红的。

上述三方面的检验结果表明, 在控制了公司可能的高速成长因素、主业变更因素和IPO融资以用于投资因素之后, A股公司长期资本回报支付能力比较孱弱的结论依然能够成立。

(六)A股公司资本回报支付能力的其他比较

除了进行上述A股公司资本回报支付能力的分类比较之外, 本文也从公司是否属于重要股指成分股、是否属于A+H股、公司盈利能力和公司投资规模等客观视角来对A股公司的资本回报支付能力进行分类比较分析, 有着以下发现:

纳入重要股票指数的公司(或A+H股公司)在正常情况下代表着A股市场优质公司, 那这些优质公司是否也有更强的资本回报支付能力?为此本文统计检验纳入重要指数的成分股公司(或A+H股公司)与未纳入重要指数的成分股公司(或纯A股公司)在资本回报支付能力方面的差异。 结果发现, 重要股指成分股公司(或A+H股公司)的资本回报支付能力虽然较大程度地优于非重要股指成分股公司(或纯A股公司), 但是重要股指成分股公司(或A+H股公司)的“双庞氏”行为也是相当普遍的。

为了判断本文基于自由现金流量创造力而度量的资本回报支付能力指标, 在多大程度上受到公司盈利能力和公司投资规模的影响, 本文也分别具体考虑了公司盈利能力和公司投资规模与资本回报支付能力的关系。 我们采用总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)度量企业盈利能力, 采用资本支出和投资活动净现金流量度量企业投资规模(都以期初总资产来去规模化影响)。 结果发现, 公司盈利能力和投资规模的确影响着公司资本回报支付能力, 但是并没从根本上改变A股公司资本回报支付能力孱弱问题的普遍性与严重性。

限于篇幅, 上述统计结果的图表未在文中予以列示, 作者留存备索。?

五、考虑理财产品投资对自由现金流量计算之影响的稳健性分析

有许多A股公司通过长短期非战略性投资(统称为理财产品投资, 不含对联营企业和合营企业的权益投资)来提高闲置资金利用效率, 甚或希望通过投资收益来掩盖主业的盈利不佳。 而购入这些理财产品投资的现金流出通过增加投资活动现金流出而被纳入自由现金流量测算中, 其出售所带来的现金流入则通过增加投资活动现金流入而被纳入自由现金流量测算, 故理财产品投资的购入和出售会影响相关年度的自由现金流量。

虽然理财产品投资(无论是债权投资还是交易性的权益投资), 本质上并不属于资本性支出, 理论上在测算自由现金流量时应剔除其影响, 但要从现有的现金流量表数据中分离出来这部分投资是比较困难的。 好在由于FCF1s是根据FCF1逐年累计, 故从长期来看, 这一累计值可以基本排除理财产品投资活动对自由现金流量的短期影响(因为购买投资年度发生现金流出, 出售投资年度发生现金流入), 但是具体年份的FCF1和FCF1s在一定程度上或多或少会受到各公司当期新增理财产品投资规模的影响。

为了排除不同企业、不同年份、不同规模的理财产品投资对其自由现金流量计算的影响, 本文假定所有公司理财产品投资在每年末都已变现, 从而带来自由现金流量的增加, 随后在截至每年末的FCF1s基础上加回当年末的理财产品投资金额, 测算出一个所有企业所有年份都不存在理财产品投资的FCF1s指标(FCF1sr)。 其中, 每年年末的理财产品投资金额等于交易性金融资产、短期投资净额、可供出售金融资产、持有至到期投资净额和长期债权投资净额之和。 进一步, 和FCF1sr测算方式一致, 我们在每年末的FCF2s基础上加上当年年末的理财产品投资金额, 测算出一个考虑理财产品投资影响的新FCF2s指标(FCF2sr)。 表14列示了所有公司FCF1sr、FCF2sr和FCFdsr的分布情况, 从中可以发现:

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有69%的A股公司的FCF1sr为负值。 FCF1sr为负值的公司占比最高达到73%, 最低也达到了61%。 自我国经济进入新常态以来, 这一占比也保持在70%以上。 从具体的FCF1sr数值来看, 每年A股公司的FCF1sr的平均值及中位数都是负值, 且存在不断放大的趋势。

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有77%的A股公司的FCF2sr为负值。 FCF2sr为负值的公司占比最高達到81%, 最低也达到了71%。 自我国经济进入新常态以来, 这一占比也保持在78%以上。 从具体的FCF2sr数值来看, 每年A股公司的FCF2sr的平均值及中位数都是负值, 且存在不断放大的趋势。

1998 ~ 2018年, 平均来说, 每年有85%的A股公司的FCFdsr为负值。 FCFdsr为负值的公司占比最高达到89%, 最低也达到了79%。 自我国经济进入新常态以来, 这一占比也保持在86%以上。 FCFdsr的分布特征与FCFds的分布特征一致, 其各年度的平均值和中位数都是负值。

这些分布特征分别与FCF1s、FCF2s和FCFdsr的分布特征保持一致。 从具体数字来看, 平均而言, FCF1sr为负数的公司占比(69%)比FCF1s为负的公司占比(71%)低两个百分点, FCF2sr为负值的公司占比(77%)比FCF2s为负值的公司占比(80%)低三个百分点, FCFdsr为负值的公司占比(85%)比FCFds为负值的公司占比(87%)低两个百分点。 这表明理财产品投资这一因素对本文前面所计算的累计自由现金流量的影响较小, 也说明即便是考虑了理财产品投资的因素, 我国A股上市公司资本回报支付能力依然很差。 有相当一部分公司是长期连续自由现金流量为负值, 不具备持续付息能力和分红能力。

我们进一步也基于考虑了理财产品投资影响后的自由现金流量数据, 重复了第四部分“A股公司资本回报支付能力的分类分析”中的各类比较分析。 除了在庞氏分红行为的分行业分析中, 庞氏分红程度最轻的行业由前面所发现的批发和零售业公司变化为文化、体育和娱乐业公司外, 其他结论不变。

六、A股公司资本回报支付能力孱弱的原因初析

前文充分揭示了A股公司资本回报支付能力孱弱, 客观上存在较为严重的“双庞氏”行为。 这一问题的成因到底是什么呢?本文认为, 这可能与我国A股市场缺乏有效的公司退出机制相关。 但本文限于研究主题与篇幅, 对成因不做详细讨论, 而只是从企业经营活动现金流量的质量视角来做初步分析。

从资本回报支付能力的指标度量可知, 就企业资本回报支付能力孱弱的直接原因而言, 一是公司经营活动现金流量的质量低下, 二是公司存在大规模的持续投资。 前面的研究表明, 公司成长性和投资因素对自由现金流量创造力的影响有限。 从理论逻辑来看, 一个非金融行业企业, 其可持续的自由现金流量最终只能是来自持续的经营活动现金流量, 如果一个企业的投资项目基本上都能够创造充足的经营活动净现金流入, 那么即使该企业存在大规模的投资, 也不会导致公司长期累计自由现金流量为负。 如果一个企业的经营活动现金流量是高质量的, 那么, 其经营活动净现金流量(CFO)应该至少等于“利息+税后营业利润(即净利润-公允价值变动损益-投资收益)+折旧与摊销(含资产减值损失)+股权激励成本”。 我们把按照这一公式所测算的CFO称为模拟的高质量CFO(CFO_HQ)。 若一个公司的CFO长期小于CFO_HQ, 则表明公司创造的利润对应没有经营活动净现金流入, 甚至连利息与折旧及摊销也未能通过经营活动净现金流入创造出来或予以收回。 基于此逻辑, 本文测算了A股公司各年度的模拟CFO_HQ值, 并基于此重新测算了各个公司的相关自由现金流量, 然后与A股公司各年度真实的CFO及相关自由现金流量进行比较, 以观察经营活动现金流量的质量是否是影响A股公司自由现金流量创造力和资本回报支付能力孱弱的重要原因。

(一)模拟的高质量经营活动现金流量(CFO_HQ)与其达成率

表15统计了我们所测算的A股公司各年度模拟的高质量CFO值(CFO_HQ)、公司实际创造的CFO值以及高质量CFO达成率(CFO_PCT)。 其中, 高质量CFO达成率(CFO_PCT)=(实际CFO-CFO_HQ)/ CFO_HQ。 高质量CFO达成率越高, 说明企业CFO的质量越高。 表15显示, 在1998 ~ 2018年, 除了2009年外, A股公司其他年度的实际CFO都是低于CFO_HQ的(无论是中位数还是均值), 这导致高质量CFO的达成率基本为负值(2006年和2009年的均值为很小的正值, 但中位数还是负的)。 以2018年为例, 上市公司的CFO_HQ的均值(中位数)为13.51亿元(2.95亿元), 而其实际创造的CFO的均值(中位数)仅为10.26亿元(1.47亿元), A股公司平均来说并未达到高质量CFO所要求的水平, 2018年A股公司平均只创造了高质量CFO所要求水平的47%(1-53%)的经营活动净现金流量。 因此, 表15的统计结果意味着, 总体上, A股公司的经营活动现金流量质量是不高的, 这应该是造成A股公司资本回报支付能力孱弱的重要原因。

既然A股公司经营活动现金流量质量较低, 那么, 我们下面进一步基于CFO_HQ来和公司真实的投资活动现金流量与利息支出来测算相关自由现金流量指标, 以观察本文所发现的资本回报支付能力孱弱的现象是否受到企业CFO质量低的影响。

(二)资本回报支付能力:基于模拟CFO_HQ测算的自由现金流量

本文基于模拟的CFO_HQ指标, 重新测算新的FCF1、FCF1s、FCF2和FCF2s, 在文中分别表示为SFCF1、SFCF1s、SFCF2和SFCF2s, 其具体定义见表1。

重新测算的自由现金流量指标的统计结果, 如表16所示 。 我们可以发现:

基于CFO_HQ测算的FCF1为负值的观测占比均小于表2测算的FCF1为负值的观测占比, 如2018年末, SFCF1为负值的观测占比为35%, 而表2中的FCF1为负值的观测占比为50%。 基于CFO_HQ测算的FCF1s为负值的观测占比也均小于表2测算的FCF1s为负值的观测占比, 如2018年, SFCF1s为负值的观测占比为46%, 而表2中的FCF1s为负值的观测占比为76%, 两者相差30%。

基于CFO_HQ测算的FCF2和FCF2s为负值的观测占比也均小于表3测算的FCF2和FCF2s为负值的观测占比, 如2018年, SFCF2s为负值的观测占比为56%, 而表3中的FCF2s为负值的观测占比为82%, 二者相差26%。

基于CFO_HQ测算的FCFds为负值的观测占比也均小于表5测算的FCFds为负值的观测占比。 如2018年, SFCFds为负值的观测占比为52%, 而表5中的FCFds为负值的观测占比为91%, 二者相差39%。

因此, 表16的统计结果告诉我们, 如果A股公司能够实现高质量的经营活动净现金流量, 那么, 发生庞氏利息和庞氏分红行为的公司占比将大大降低, A股公司的资本回报支付能力将有很大提高。 这说明本文发现的A股公司资本回报支付能力孱弱的原因在很大程度上是由公司自身的CFO质量不高所致, 说明许多公司所“算”出来的利润只是纸面富贵, 并没有伴随着相应的净现金流入。

(三)不同企业的资本回报支付能力比较:CFO质量视角

本文进一步测算每个企业逐年累计的高质量CFO的达成率, 即(累计CFO-累计的CFO_HQ)/累計的CFO_HQ。

然后基于这项指标将每年的观测平均划分为5组, 将累计高质量CFO达成率的最高组与最低组的观测分别视为高质量CFO公司和低质量CFO公司, 再分别比较这两个组别公司的自由现金流量和资本回报支付能力。 统计结果如表17所示。 结果发现, 高质量CFO组的公司中存在庞氏利息和庞氏分红行为的公司比例要很大程度地小于低质量CFO组的公司。 这一统计发现与表16的发现是一致的。 但需指出的是, 1998 ~ 2018年, 虽然低质量CFO组的公司中, 每年分红公司的庞氏分红比例近乎100%, 但高质量CFO组的公司中, 每年分红公司的庞氏分红比例近些年也不算低(达70%以上)。

(四)庞氏公司与非庞氏公司的CFO质量比较

进一步, 本文对比了非庞氏利息公司(非庞氏分红公司)与庞氏利息公司(庞氏分红公司)的CFO质量。 具体来说, 本文采用当期高质量CFO达成率(CFO_PCT)和累计高质量CFO达成率(Cum. CFO_PCT)来度量CFO质量。 然后, 本文统计对比了CFO质量的均值和中位数在非庞氏公司与庞氏公司中的差异。 其统计结果, 如表18和表19所示。

由表18可知, 平均来说, 非庞氏利息公司的高质量CFO达成率远高于庞氏利息公司, 就各当年(非累计)的高质量CFO达成率来看, 在1998 ~ 2018年, 非庞氏公司有12个年度的实际CFO超额达成了高质量CFO所要求的水平, 非庞氏利息公司的逐年累计高质量CFO达成率也有4个年度为正值, 而非庞氏利息公司的年度高质量CFO达成率和逐年累计高质量CFO达成率即使为负值, 未达成程度也不算高。 此外, 虽然表18限于篇幅没有列示中位数情况, 但可以报告的是, 中位数及其检验也显示, 非庞氏利息公司的高质量CFO达成率远高于庞氏利息公司。 总之, 表18意味着如果企业的经营活动现金流量质量足够高的话, 那么, 企业庞氏利息行为会大为下降。

我们从表19也类似地发现, 平均来说, 非庞氏分红公司的高质量CFO达成率远高于庞氏分红公司。 其中位数检验也显示, 非庞氏分红公司的高质量CFO达成率远高于庞氏分红公司。 表19也意味着如果企业的经营活动现金流量质量足够高的话, 那么, 企业庞氏分红行为会大为下降。

通过上述模拟测算的高质量CFO所做的四个方面的分析可以得出结论, A股公司资本回报支付能力孱弱的重要原因之一就是公司经营活动现金流量质量不高, 公司“算”出来的利润没有伴随着真正的经营活动净现金流入, 甚至连利息支出和折旧与摊销都未能通过经营活动现金流量予以创造和收回。

七、结语:去庞氏化的意义

本文基于自由现金流量创造力视角, 对我国A股上市公司1998 ~ 2018年的资本回报支付能力进行了全面、系统的统计分析。

在这21年间, 虽然A股公司资本回报支付能力在不同年份、不同行业、不同地区、不同板块、不同产权性质、不同成长性、是否属于重要股指成分股、是否属于A+H股、不同盈利能力和不同投资规模的公司之间有一定的差异, 但总体上是不尽如人意的。 几乎所有的A股公司发生过庞氏利息与庞氏分红行为, 超过八成的A股公司长期持续存在庞氏行为, 故A股公司存在较为严重的“双庞氏”现象, 即庞氏利息和庞氏分红行为相当普遍。 换言之, 相当多的A股公司长期自己“养不活”自己, 资本回报支付能力孱弱。 显然, 就A股公司过去21年间的自由现金流量创造力和资本回报支付能力而言, 总体上没有达到企业高质量发展的要求, 这种微观企业基础是难以支撑我国宏观经济高质量发展的。

究其原因, 本文初步研究发现, 公司经营活动现金流量质量不高是造成A股公司资本回报支付能力孱弱的重要原因之一。 但是, 我们也注意到, A股公司中有近两成的公司自由现金流量创造力比较好, 具有较强的持续资本回报支付能力。

本文的发现意味着, 如果将A股公司视为我国非金融行业企业中的较高质量者, 具有较好的代表性, 那么, 我国经济发展中的庞氏问题不容小觑, 且形成了高额的庞氏债务, 已生成一定程度的系统性金融风险, 需要政府和市场人士高度警惕, 积极寻求妥善的化解之道。 这也充分证明了党的十九大关于经济发展由高速增长转向高质量发展这一决策的正确性和及时性, 充分证明了中央从2018年11月开始启动的全国性清欠工作的重要性(有助于改善企业经营活动现金流量的质量), 充分证明了党的十九届四中全会决定加快完善社会主义市场经济体制的正确性和前瞻性。 A股公司总体上财务杠杆并不高, 故化解A股公司所带来的潜在系统性金融风险和推动其高质量发展的关键不在于一刀切式地“去杠杆”, 而在于“去庞氏化”(这才是结构性去杠杆的正解)。 换言之, 政府和资本市场利益相关方应该着力推动上市公司提升经营活动现金流量的质量, 进而提升自由现金流量和现金增加值创造力, 切实增强上市公司资本回报支付能力, 以实现A股公司的高质量发展, 助力我国宏观经济成功转向高质量发展。 需再次指出的是, 创造正值的自由现金流量(尤指FCF2和FCF2s)只是创造股东价值的基础性必要条件之一, 即使长期累计自由现金流量为正值也并不必然代表企业在创造股东价值, 但长期累计自由现金流量为负值则可确定企业没有创造股东价值。

当然, 由于篇幅和研究主题限制, 本文并未全面、深入探讨我国A股公司自由现金流量创造力较弱的具体成因, 故也未提出具体解决对策, 这是未来值得进一步研究的重要方向。

【 注 释 】

① 高质量发展的企业除了要能够持续创造收付实现制基础上的自由现金流量和现金增加值,还应能够持续创造权责发生制基础上的经济增

加值(EVA),同时应能及时、充分地把自由现金分配给股东。本文所讨论的具有可持续自由现金流量创造力只是一个符合高质量发展标准的企业所需具备的基础性必要条件之一。

② 限于我们的搜索,应该是谢德仁[5] 最早提出和界定龐氏分红的概念。近年,Farre-Mensa等[6] 也讨论了类似的问题,但未界定和使用庞氏分

红的概念。此外,Farre-Mensa等[6] 主要是通过识别公司分红(含回购)是否与外部融资同年发生来推断公司是否属于为分红而融资,这显然是不恰当的(因为忽视了公司以前年度外部融资所带来的现金存量被用于当年的分红);该文在对庞氏分红的具体度量方法上也存在明显的缺陷,如该文刻画庞氏分红都是基于某一个会计年度的数据而没有考虑企业长期的逐年累计值;再如,该文测算了公司i在t年末可用于分配的超额现金(CRit),即实际现金与理论预期的现金额度之差,然后加上自由现金流量等数据以用于度量是否为分红而融资,但问题在于t年末的现金余额包含了年初现金、当期产生的FCFit以及筹资活动的现金净流入,因此CRit在一定程度上也包括了当期FCFit以及筹资活动现金净流入以及以前年度筹资活动现金净流入的影响,故其对为分红而融资的具体度量方法并不准确。相比之下,谢德仁[5] 提出的FCF2s、FCFds等指标在度量“庞氏分红”方面,逻辑更加严密。

③ 本文把“庞氏利息”和“庞氏分红”的英文分别直译为“Ponzi Interests”和“Ponzi Dividends”,并为庞氏化造出一个英文词汇“Ponzite”(动词)和“Ponzition”(名词),进而把“去庞氏化”翻译为“dePonzite”(动词)和“dePonzition”(名词)。

④ 无论是实业企业还是商业银行,都存在比较严重的庞氏分红和庞氏利息问题。

⑤ 在计算累计自由现金流时,本文遵循财务会计关于货币价值(购买力)稳定的假设,未对相关金额进行通胀因素的调整。投资品和消费品的通胀率截然不同,而上市公司的经营活动净现金流量和投资活动净现金流量可能来源于投资品,也可能来源于消费品,甚至二者兼有。因此,考虑通胀因素会使得计算非常复杂。另外,根据企业投资活动净现金流出在前、经营活动净现金流入在后的特性,未考虑通胀因素其实在一定程度上是高估了企业的自由现金流量创造能力。即,若本文考虑通胀因素的影响,A股公司的资本回报支付能力将更弱。此外,我们也没有考虑本文研究样本所属期间内人民币汇率变动对那些有进出口业务的公司的现金流量之影响。

⑥ 本文采用的利息支出为企业各年度融资性负债所产生的归属于各该年度的应计利息支出(包括资本化和费用化的利息支出)。这样处理是因为若某企业陷入财务困境,未能如期如额支付利息,采用收付实现制基础的利息支出来计算FCF2必然会高估甚或方向性地错报该企业的自由现金流量创造力。在数据方面,若企业年报未披露包含资本化的利息支出,则本文采用费用化的利息支出。

⑦ 资产减值损失主要是指存货跌价损失、坏账损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失、无形资产减值损失、生物资产减值损失、油气资产减值损失和商誉减值损失,不包含投资类金融资产的减值损失。所得税被全部算作经营活动,因为很难区分出是否及多少属于公允价值变动净损益和投资损益,且在现金流量表中,企业一般是把所得税相关现金流量是全部列入了经营活动现金流量。

⑧ 从数据来看,上市公司2009年年度自由现金流量的改善一方面是因为其在2009年放慢了投资节奏,相比于2008年,投资活动净现金流出几乎没有什么增长甚至略降,另一方面是因为我国为应对2008年全球金融危机而实施的“4万亿”计划释放出大量流动性,使得上市公司的经营活动净现金流入相比于2008年有较大增长。数据还显示,这两点无论是否考虑创业板公司均成立。

⑨ 经测算,2017年末和2018年末,FCF2s小于0的公司市值分别占本文研究样本中A股公司总市值的66%和62%;而FCFds小于0的公司市值分别占本文研究样本中A股公司总市值的87%和84%。因此,从发生庞氏利息和庞氏分红行为的A股公司的市值占比来看,本文的发现也具有重要性。

⑩ 截至2018年末,仅有18%的A股公司的FCF2s为正值,9%的分红公司的FCFds为正值。这只是意味着,从2018年末这个时点来看,有18%的公司在本文研究期间总体上不存在庞氏利息行为,9%的分红公司在本文研究期间总体上不存在庞氏分红行为,我们称之为2018年末在资本回报支付能力上的“好公司”。统计发现,在2018年末这个时点所谓的“好公司”中,仅有14%的公司自上市以来一直不存在庞氏行为,55%的公司自上市以来至少发生过5次以上的庞氏行为。绝大部分所谓的“好公司”其实也并不稳健,或多或少曾发生过庞氏行为。

11 近几年来,不断发生的AA级乃至AAA级债券违约,本身就是庞氏债务的“爆炸”。

12 自由现金流量的测算是基于合并现金流量表的,无法区分出归属于母公司股东和子公司少数股东的自由现金流量。为了统一测算口径,本文采用的分红总额也是合并报表视角下的分红金额,即上市公司向其股东派发的现金股利与其子公司派发给少数股东的现金股利之和。据我们统计,在39047个公司-年观测值中,有9759个(占比25%)观测值存在子公司支付给少数股东现金股利的情况。上市公司自身与子公司同时决定派发现金股利的观测值有7561个(占比19.36%),仅子公司派发现金股利的观测值有2198个(占比5.63%),仅上市公司自身派发现金股利的观测值有17421个(占比44.62%),二者均不派发现金股利的观测值有11867个(占比30.39%)。此外,本文统计的分红总额是基于本文研究样本。

13 外部筹资额等于合并现金流量表之中的“吸收权益性投资收到的现金+发行债券收到的现金+取得借款收到的现金-偿还债务支付的现金”。在本文统计期间,公司回购股份所支付的现金在总体上金额很小,并不具有重要性,故本文未将之纳入外部筹资额的测算之中,也未纳入公司分红数据的测算之中。

14 本文所使用的分红观测为合并报表视角下公司有派发现金股利的观测值(包括母公司分红和非全资子公司向少数股东分红)。本文也采用上市公司自身派发给普通股股东的现金股利作为分红金额来进行测算,更換分红金额度量指标后的统计结果显示,平均有87%的公司的FCFds小于0。在2018年,存在这种庞氏分红行为的公司占当年分红公司的90%;在2009年,FCFds小于0公司占分红公司比例也达80%。A股公司庞氏分红的程度依旧非常高。

15 本文也统计对比了垄断和非垄断行业上市公司的资本回报支付能力。将采矿业、烟草制品业、石油加工和炼焦业、黑色金属与有色金属冶炼和压延加工业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、铁路运输业、水上运输业、航空运输业、邮政业、电信广播业视为垄断行业,其余行业被视为非垄断行业。由于篇幅限制,并未将结果与图表在正文中列示。我们发现:仅从FCF1s、FCF2s和FCFds为负值的公司占比来看,在2006年以前,垄断行业公司在资本回报支付能力方面优于非垄断行业公司;2006年以后,垄断行业公司表现弱于非垄断行业。2006年之前和之后变化的具体原因还有待进一步研究(需考虑垄断和非垄断行业分类的变化及其上市公司结构的变化、经济周期的变化等因素)。

16 东部省域包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁;中部省域包括山西、黑龙江、吉林、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部省域包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏。

17 托宾Q值最高组(High Q)的均值为13.65、中位数为4.60,托宾Q值最低组(Low Q)的均值为1.23、中位数为1.16;营业收入增长率最高组(High G)的均值为24.19、中位数为0.59,营业收入增长率最低组(Low G)的均值为-0.25、中位数为-0.20;投资规模增长率最高组(High IG)的均值为63.93、中位数为0.62,投资规模增长率最低组(Low IG)的均值为-0.20、中位数为-0.11。

18 本文基于2003年及之前上市(相当于上市了至少15年)且不存在借壳情况的公司观测,统计分析了这些公司的资本回报支付能力。由于篇幅限制,统计结果并未列示。统计发现,截至2018年,仍然有56%的公司的自由现金流量创造力很弱(FCF1s为负值),超过72%的公司长期存在庞氏利息行为(FCF2s为负值),且有超过84%的公司长期存在庞氏分红行为(FCFds为负值)。

19 由于我国过去20年间,房地产公司的发展模式决定了其需要不断囤地,年度和逐年累计自由现金流量自然长期为负值,故通过剔除房地产公司后进行了这一统计,结果与表12保持一致且不存在实质性的差异。截至2018年底,约有六成的公司的自由现金流量创造力很弱(FCF1s为负值),超过70%的公司存在庞氏利息的现象(FCF2s为负值),而且仍有超过80%的公司长期存在庞氏分红(FCFds为负值)的行为。

20 在盈利能力方面,截至2018年底,在高盈利能力组中(最高的前20%),存在庞氏利息(庞氏分红)行为的企业占六成(八成)左右,低盈利能力组(最低的后20%)中存在庞氏行为的企业占九成左右。这一结果表明,公司盈利能力影响着公司资本回报支付能力,但是并没从根本上改变A股上市公司资本回报支付能力孱弱的普遍性。在投资规模方面,截至2018年底,高投资规模组企业(最高的20%的观测)中存在庞氏行为的企业占90%左右,低投资规模组企业(最低的20%的观测)中存在庞氏行为的企业占80%左右。公司投资规模并没有从根本上改变A股公司资本回报支付能力孱弱的普遍性与问题严重性。最后,本文分别从横截面和时间序列上对比了庞氏企业和非庞氏企业在盈利能力、成长性和投资规模方面的特征,初步发现,那些外部投资机会小、不断投资拉动营业收入增长但却盈利能力差的企业更可能发生庞氏行为。这些初步证据在一定程度上支持了“公司资本回报支付能力孱弱的原因可能来自A股公司投资项目并不能产生充足的经营活动净現金流入,属于过度投资”的观点。

21 2007年之前理财产品投资金额主要计入短期投资或长期债权投资,由于会计准则变更,2007年后理财产品投资金额主要计入交易性金融资产、可供出售金融资产或持有至到期投资。国泰安数据库对上述差异未进行调整。因此,本文将上述五类资产之和视为企业的理财产品投资金额(2007年之前主要是短期投资和长期债权投资之和,2007年之后主要是交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资净额之和)。

22 限于篇幅,这些考虑理财产品投资影响后的资本回报支付能力分类比较结果表格略去,作者留存备索。

23 本文剔除了CFO_HQ为负值的观测(2557个公司-年观测)。CFO_HQ为负值的公司,意味着其主营业务存在巨额亏损,属于公司质量非常差的公司。但是这些公司的高质量CFO达成率计算出来却可能是个正值,从而被错误地分类为高质量CFO公司。基于此,当使用到高质量CFO达成率指标时,本文会剔除CFO_HQ为负值的观测。值得注意的是,剔除这部分观测在一定程度上会高估A股公司平均的高质量CFO达成率,从而使得本文结论其实是更偏乐观些。

24 测算高质量CFO(CFO_HQ),导致66个公司-年观测因数据缺失而被剔除。因此,表16的观测与表2、表3和表5的观测数差异不大,是可比的。

25 这一部分研究也剔除了累计CFO_HQ为负值的观测(855个公司-年观测)。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 李伟.高质量发展有六大内涵[N].人民日报海外版,2018-01-22.

[ 2 ] 林兆木.关于我国经济高质量发展的几点认识[N].人民日报,2018-01-17.

[ 3 ] 杨伟民.推动高质量发展,建设现代化经济体系的背景、内涵和途径[R].深圳: 2018前海合作论坛,2018-07-05.

[ 4 ] 谢德仁.培育现金增加值创造力 实现企业高质量发展[N].中国证券报,2018-08-11.

[ 5 ] 谢德仁.企业分红能力之理论研究[ J].会计研究,2013(2):22 ~ 32+94.

[ 6 ] Farre-Mensa J., Michaely R., Schmalz M.. Financing Payouts[ J].SSRN Working paper,2018.

[ 7 ] 谢德仁,林乐.上市公司现金分红能力分析——基于上证红利50指数成份股的数据[ J].证券市场导报,2013(12):43 ~ 48+55.

[ 8 ] 谢德仁,张梅.论商业银行现金流量表的重构——兼析我国商业银行可持续分红能力[ J].会计研究,2016(3):21 ~ 28+95.

[ 9 ] 谢德仁.推动结构性去杠杆 防范化解系统性金融风险[N].中国证券报, 2018-6-16.

[10] Ross S. A., Westerfield R., Jaffe J. F.. Corporate Finance[M].New York: McGraw-Hill/Irwin Press,2010:1 ~ 1072.

[11] Berk J., DeMarzo P. M.. Corporate Finance[M].Boston: Pearson Press,2014:1 ~ 1141.

[12] Jensen M. C.. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers[ J].American Economic Review,1986(2):323 ~ 329.

[13] 杨华军,胡奕明.制度环境与自由现金流的过度投资[ J].管理世界,2007(9):99 ~ 106+116+172.

[14] 俞红海,徐龙炳,陈百助.终极控股股东控制权与自由现金流过度投资[ J].经济研究,2010(8):103 ~ 114.

[15] Richardson S.. Over-investment of Free Cash Flow[ J].Review of Accounting Studies, 2006(2):159 ~ 189.

[16] Penman S. H.. Financial Statement Analysis and Security Valuation[M].New York: McGraw-Hill/Irwin Press,2009:1 ~ 577.

[17] 王俏茹,劉金全,刘达禹.中国省级经济周期的一致波动、区域协同与异质分化[ J].中国工业经济,2019(10):61 ~ 79.

[18] 刘智勇,李海峥,胡永远等.人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小[ J].经济研究,2018(3):50 ~ 63.

[19] 王志强,张玮婷.上市公司财务灵活性、再融资期权与股利迎合策略研究[ J].管理世界,2012(7):151 ~ 163.

[20] 魏志华,李茂良,李常青.半强制分红政策与中国上市公司分红行为[ J].经济研究,2014(6):100 ~ 114.