湖北十堰红褐色条纹绿松石的谱学特征

库雅伦,杨明星,2*,刘 佳

1. 中国地质大学(武汉)珠宝学院,湖北 武汉 430074 2. 中国地质大学(武汉)珠宝检测中心,湖北 武汉 430074

引 言

绿松石是我国四大名玉之一,在我国新疆、西藏等少数民族地区,以及伊朗、埃及等有宗教信仰的地区,绿松石被视为神秘辟邪之物,佩戴绿松石是人们自古以来就有的传统。绿松石的主要产地有伊朗、埃及、俄罗斯、美国和中国,中国的绿松石产地主要有湖北、陕西、安徽、河南新疆、青海等,中国湖北省十堰市是国内重要的绿松石产地。条纹绿松石是近年来绿松石市场上出现的新品种,其花纹独特,肉眼观察为多条平行的条带,条带可宽可窄,条带颜色有蓝、蓝绿、黄绿、红褐色等,市场俗称“水波纹”,深受消费者喜爱,加之产量稀少,更是供不应求。

曾璇等[1]通过拉曼光谱、红外光谱等谱学分析方法对绿松石及其仿制品、高品质绿松石、不同产地绿松石的谱学特征进行了一定程度的研究。湖北省十堰绿松石矿为风化淋滤型,绿松石的成矿受外界环境影响较大,常见石英、绢云母、黄铁矿和透闪石等成岩过程中形成的杂质矿物及埃洛石、水铝英石、褐铁矿、针铁矿、黄钾铁矾、磷铝石、磷钙铝石-纤磷钙铝石等次生矿物[2]。付保国等[3-4]已对绿松石及其矿床中的杂质矿物及伴生矿物做了大量研究,但条纹绿松石是绿松石中的特殊品种,至今仍未有学者对其进行系统研究,对于条纹绿松石中的杂质矿物及其成因的研究仍需补充和完善。本文通过对条纹绿松石样品进行显微观察、化学成分测试、显微紫外-可见-近红外光谱测试以及显微激光拉曼光谱测试,准确鉴别杂质矿物的种类,并通过这些测试为绿松石鉴定人员提供有效、快速的鉴别方法,通过分析讨论绿松石中杂质矿物的成因,为绿松石科研人员研究绿松石成因提供思路。

1 实验部分

1.1 样品

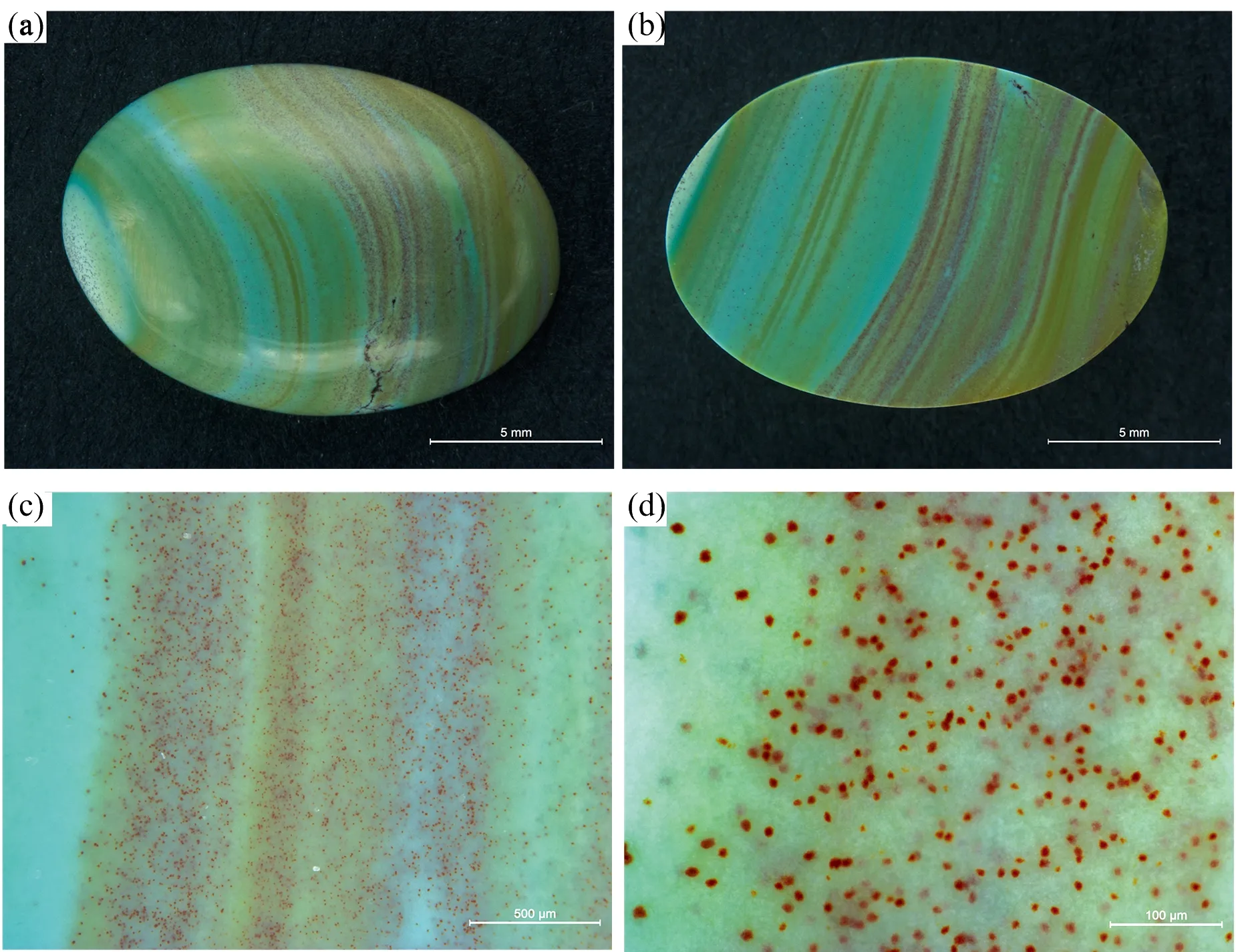

研究样品来自湖北省十堰绿松石市场,编号为YS04,为天然绿松石成品,琢型为椭圆戒面[如图1(a,b)]。样品总体颜色分布不均,颜色呈条带状分布,基底呈浅蓝绿色,可见多条黄褐色和红褐色的条带,条纹近平行排列,红褐色条带放大可见是由褐色圆点组成,圆点直径约1~10 μm[如图1(c,d)]。该样品相对密度2.760,紫外荧光灯下观察,长波和短波下基本无荧光。

图1 (a)样品正面照片;(b)样品反面照片;(c),(d)样品局部放大照片

1.2 测试条件

采用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS, Agilent 7700e, Agilent)进行化学成分定量分析,测试在武汉上谱分析科技有限责任公司完成。测试条件:激光能量80 mJ,能量密度5.5 J·cm-2,激光剥蚀束斑直径44 μm,频率6 Hz,激光剥蚀的次数300 pauls。测试时使用合成玻璃NIST 610,作为外部标准样品,由于磷酸盐标样的缺乏,在测量过程中,选用1个成分由LA-ICP-MS等进行过元素均匀性及稳定性评价的绿松石样片作为工作标样,每测一次外部标准样品时同时测一次工作标样,以监控整个测量过程仪器漂移及数据质量情况。

采用能谱仪(EDS, Aztec X-MAX80, OXFORD)进行主量化学成分半定量测试,测试在中国地质大学(武汉)地球科学学院完成。能谱工作电压15 kV,deadline 20~30,元素分析范围Be~Cf,所得结果进行归一化处理,通过背散射照片对其进行物相观察。

采用显微紫外-可见-近红外光谱仪(Micro UV-VIS-NIR, MSV5200, Jaseco)进行致色元素测试,测试在中国地质大学(武汉)珠宝学院完成。测试方法为反射法,测试范围350~850 nm,响应速度:fast,UV/Vis狭缝5.0 nm,NIR狭缝20.0 nm,扫描速度200 nm·min-1,数据间隔0.2 nm,光斑大小50 μm。

采用拉曼光谱仪(Raman, Senterra R200L, Bruker)进行成分结构测试,测试在中国地质大学(武汉)珠宝学院完成。测试条件为:激光源为532 nm, 10 mW;扫描时间为5 s;累加次数为20次;分辨率为9~15 cm-1,光谱范围为45~4 450 cm-1,测试之后的图谱使用OPUS软件进行基线校正、平滑等处理,origin软件绘图。

2 结果与讨论

2.1 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析

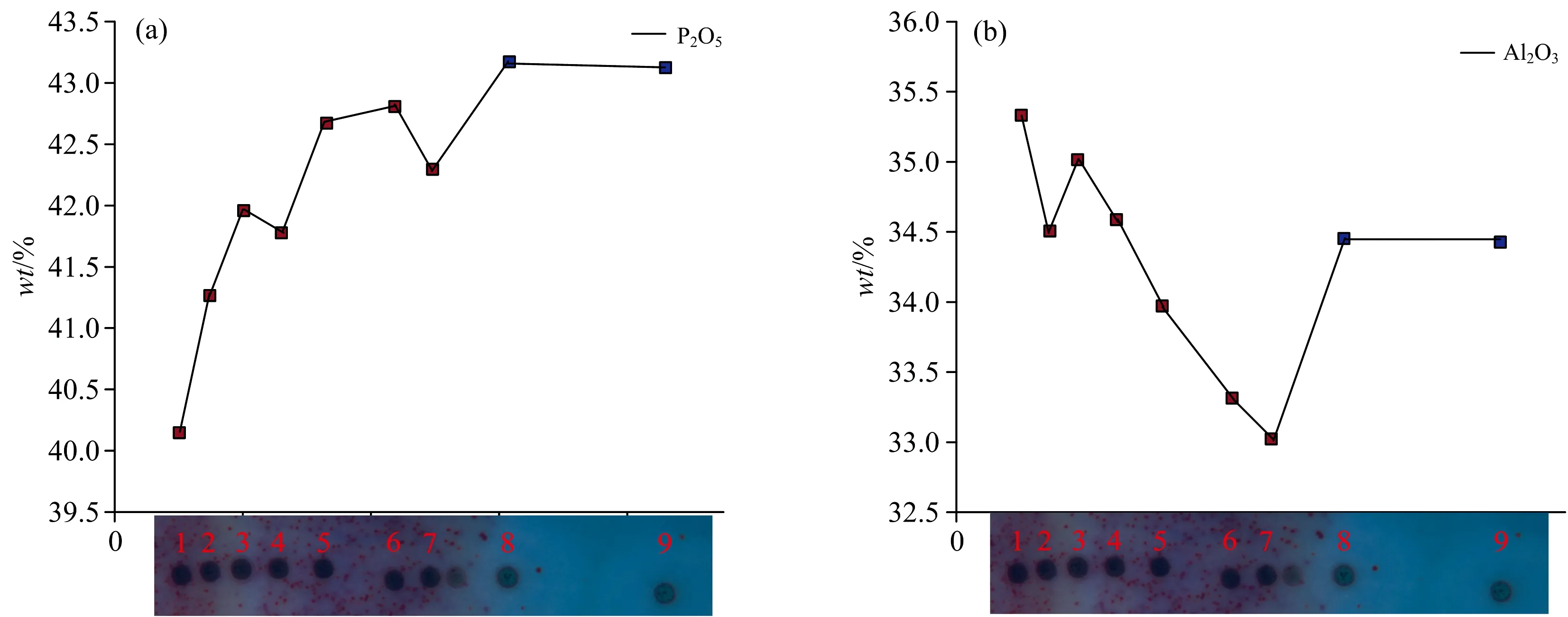

在YS04号样品上选择红褐色条带区域,横穿红褐色条带进行ICP微区原位化学元素测试,实际测试点位如图2。测试点位1号—7号为红褐色条带区,8号、9号为基底。通过对测试点位ICP测试结果的观察分析,绿松石中的主量元素P,Al和Cu含量在条带与基底含量几乎无差异,P2O5含量约为40.14%~43.18%[图2(a)],Al2O3含量约为33.02%~35.34%[图2(b)],CuO含量约为9.47%~9.89%[图2(c)],而Fe含量随条带有明显变化,FeOT含量10.54%~12.09%[图2(d)]、明显高于基底的FeOT含量9.86%~9.97%。

图2 样品中(a) P2O5,(b) Al2O3,(c) CuO和(d) FeOT的含量图Fig.2 Content maps of (a) P2O5,(b) Al2O3,(c) CuO and (d) FeOT

2.2 能谱仪分析

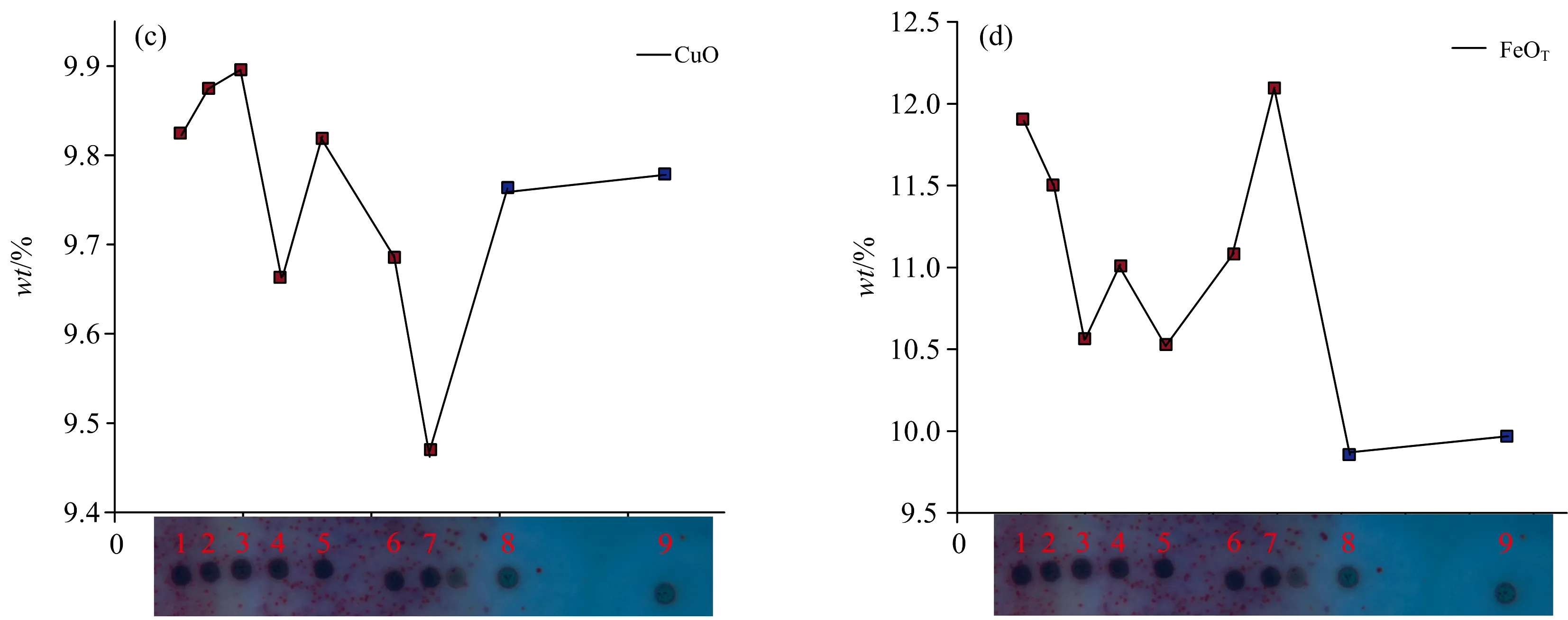

YS04样品红褐色条带的背散射图像如图3(a)和(b)所示,可见衬度明显不同的两个物相,可见光下呈褐色的近圆形矿物在背散射电子图像中呈亮白色物相,而基底呈暗色物相,放大可见近圆形矿物呈雪花状、浸染状,为颗粒细小的晶体聚集而成的近圆形集合体。

图3 放大120倍(a)和(b)放大900倍为背散射图像Fig.3 (a) ×120 and (b) ×900 are back scattered images

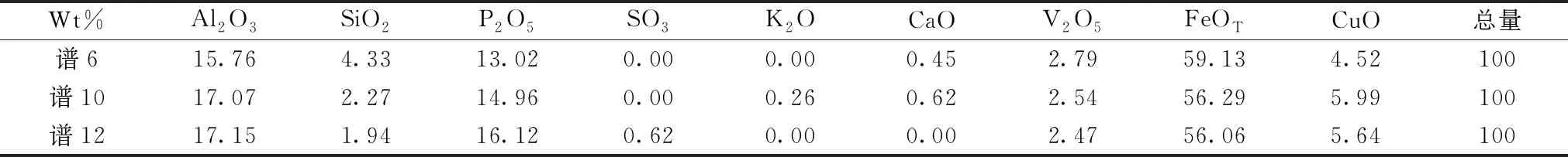

该近圆形的矿物集合体由结晶颗粒细小的晶体聚集而成,呈浸染状分布在基底中,因此主量成分测试结果为近圆形点状矿物和基底混合的化学元素成分。对该近圆形点状矿物进行能谱扫描如图4(a,b,c),半定量测试结果如表1,其中FeOT含量占总含量一半以上,为56.06%~59.13%,此外,含有约15.76%~17.07%的Al2O3,13.02%~16.12%的P2O5,4.52%~5.99%的CuO,1.92%~4.33%的SiO2,及少量的SO3,K2O,CaO。

图4 (a),(b),(c)为近圆型点状矿物能谱仪测试结果Fig.4 (a), (b) and (c) are the results of micro-close circular EDS test

2.3 显微紫外-可见-近红外光谱仪分析

使用显微紫外可见-近红外光谱仪在LA-ICP-MS的测试点位附近进行测试,结果如图5所示。浅蓝绿色基底(8号点位)在紫外及紫区、蓝绿区附近反射较强,使样品基底呈现蓝色调,红褐色条带(1,5和7号点位)在红橙区反射较强,使条带呈现暗红色、红褐色色调。样品基底在紫区429 nm附近的明显吸收为绿松石中Fe3+的6A1→4E,4A1(4G)d电子跃迁所致,条纹在紫外区374 nm附近的弱吸收为绿松石中Fe3+的6A1→4E(4D)d电子跃迁所致,紫区429和418 nm附近的明显双吸收为赤铁矿中Fe3+的6A1→4E,4A1(4G)d电子跃迁所致,蓝区475 nm附近的吸收为绿松石中Fe3+对的电子跃迁[6A1+6A1→4T1(4G)+4T1(4G)]所致,绿区544 nm附近的弱吸收为赤铁矿中Fe3+对的电子跃迁6A1+6A1→4T1(4G)+4T1(4G)所致。

表1 近圆形矿物的能谱测试结果Table 1 EDS results of near-circular minerals

图5 样品的紫外-可见光谱图Fig.5 UV-Vis spectra of the sample

2.4 显微激光拉曼光谱分析

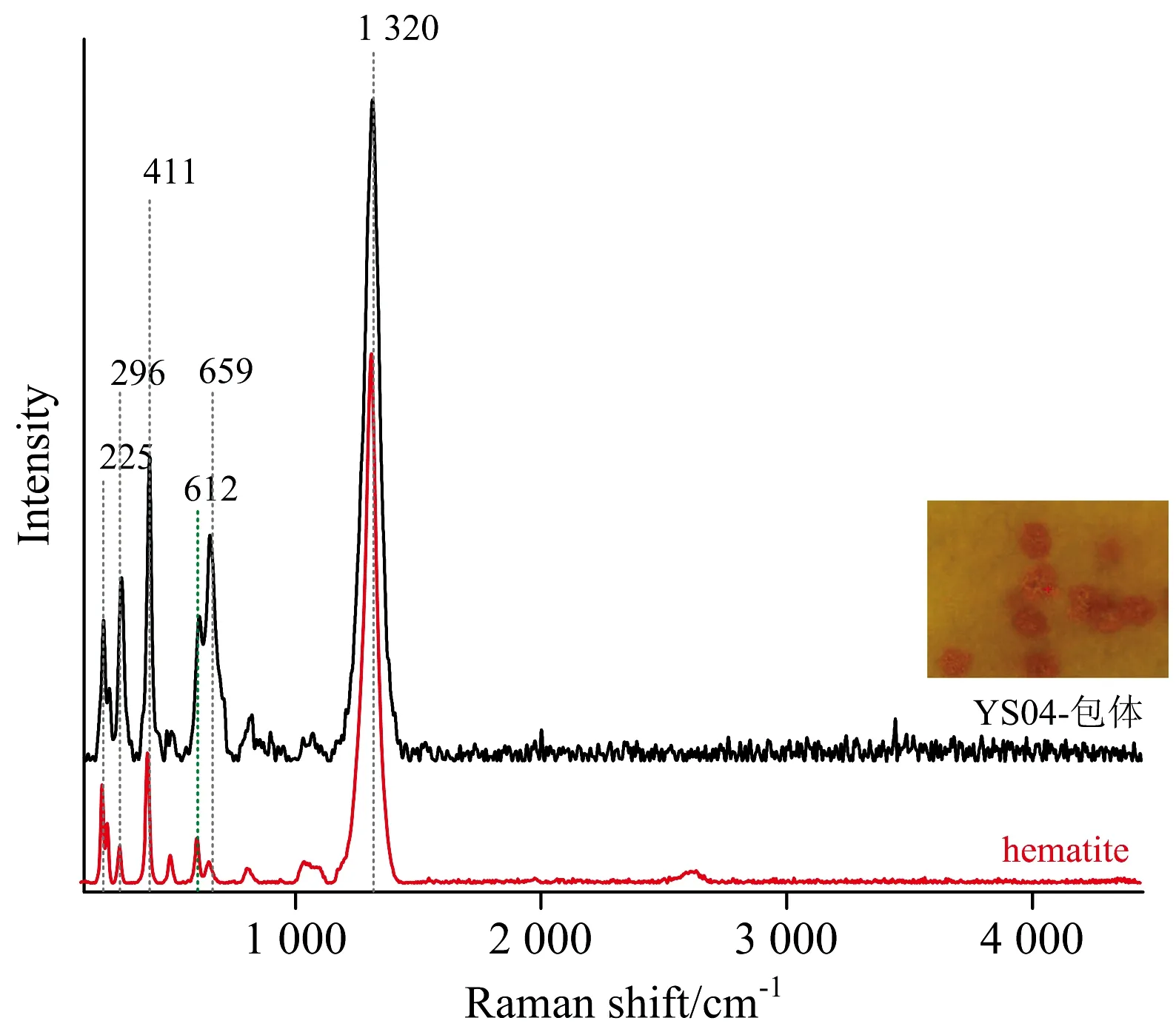

为确定杂质矿物的物相结构,进行显微激光拉曼光谱测试(如图6)。在显微激光拉曼光谱仪的显微镜下可见杂质呈近圆形,杂质矿物在225,296,411,612,659和1 320 cm-1处有尖锐的拉曼峰,与RRUFF数据库的hematite(赤铁矿)的拉曼谱峰一致。

图6 近圆形矿物的拉曼谱图,其中hematite引自RRUFFFig.6 Raman spectra of near-circular minerals with hematite cited from RRUFF

2.5 分析与讨论

条带中的近圆形杂质矿物的背散射电子图像表明,该近圆形杂质矿物为矿物集合体,矿物颗粒细小,聚集成雪花状、圆点状,呈浸染状分布在绿松石中。受杂质矿物颗粒大小及仪器测试范围和深度的影响,化学成分测试结果常为绿松石与杂质矿物混合物的化学成分。绿松石化学式为CuAl6[PO4]4(OH)8·4H2O,理想化学成分P2O5含量为34.89%,CuO含量为9.83%,Al2O3含量为37.59%,H2O含量为17.69%。将杂质矿物的能谱仪测试结果中Al2O3含量(约为15.76%~17.07%),P2O5含量(约为13.02%~16.12%)及CuO含量(4.52%~5.99%)进行配比,可知Al2O3含量约为36.72%~39.96%,P2O5含量约为30.34%~37.56%及CuO含量10.53%~13.96%,杂质矿物测试结果中Al2O3,P2O5和CuO含量在绿松石含量范围之内,因此可推断,测试结果中Al2O3,P2O5和CuO等主要来源于绿松石,为绿松石的主量化学成分。

激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪测试结果表明红褐色条带较绿松石基底含有较高的Fe,能谱仪对红褐色近圆形杂质矿物的主量化学成分半定量测试结果表明该矿物为含铁矿物,其显微紫外-可见-近红外光谱可见Fe3+跃迁所致吸收峰,即杂质矿物中的铁离子主要为Fe3+,因此,化学成分测试结果及紫外光谱测试结果表明,红褐色近圆形杂质矿物为含三价铁离子的铁矿物。结合红褐色杂质矿物的显微激光拉曼光谱在225,296,411,612,659和1 320 cm-1处的尖锐特征拉曼谱峰可确定该杂质矿物为赤铁矿,其中在225 cm-1附近的拉曼峰归属为A1g振动模,在296,411和612 cm-1附近的拉曼峰归属为Eg振动模[5-6]。

绿松石在淋滤沉积成矿过程中常伴生其他矿物,如炭质、泥质、黏土矿物、含铁矿物等。绿松石的形成环境——表生环境受外界(温度、水份、压力等)影响较大,有些含铁矿物在氧化环境下不稳定,在氧气和水的作用下常形成赤铁矿[7],表生环境下形成的赤铁矿多为隐晶质或粉末状集合体,呈暗红色,绿松石中多条红褐色条带近平行重复出现,体现了绿松石形成环境中温度和水分的不稳定性和周期性。

3 结 论

(1)绿松石的红褐色条带由杂质矿物赤铁矿产生,该矿物颗粒细小聚集成集合体,呈浸染状与绿松石混杂在一起,显微放大观察杂质矿物呈近圆形褐色点状。

(2)绿松石的红褐色条带处含铁量较基底含铁量高,条带中杂质矿物的FeOT含量约为56.06%~59.13%,杂质矿物显示Fe3+所致的紫外-可见吸收,且在225,296,411,612,659和1 320 cm-1处显示特征的赤铁矿拉曼谱峰。

(3)绿松石中的杂质矿物赤铁矿为绿松石成矿过程中吸附含铁矿物,经氧化作用及脱水作用形成,赤铁矿的发现可为绿松石产地鉴别及古代绿松石产地溯源提供数据支撑,杂质矿物赤铁矿在绿松石中呈条带状周期性出现,指示了绿松石成矿环境的不稳定及周期性。