预防性保护理念对我国石窟寺保护的影响与实践

安 程吕 宁张 荣崔光海郑 宇

(1.机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 北京;2.北京国文琰文化遗产保护中心有限公司 北京;3.清华大学建筑设计研究院 北京;4.北京国文琰信息技术有限公司 北京)

内容提要:我国石窟寺文物数量众多、价值极高,保存环境的差异性很大。石窟寺作为大型的室外建筑体,其预防性保护难度和技术比一般文物要求更高。中国石窟寺风险监测与分析形成了针对石窟寺病害特点及客观条件的技术路线,在广元千佛崖石窟大型环境改善工程的预防性保护实践中发挥了重要作用。由于其对数据处理、监测传感等技术的要求更高,故而取得的技术进展和理念拓展,对各类其他文物预防性保护也具有一定借鉴价值。

一、石窟寺预防性保护与风险监测分析

石窟寺是佛教文化传播融合的见证,也是研究历史、政治、经济、艺术、宗教、建筑的珍贵资料[1]。我国现存大量石窟寺及石刻,其中世界遗产5处、全国重点文物保护单位307处。石窟的材质、工艺多样,兼具石刻、壁画、泥塑、彩绘以及木构建筑特点[2],多种材料通过胶结物质共同构成整体。与其他类别的文物相比,石窟处于复杂多变的岩体、地质、水文、气象条件中[3],开放性强而环境条件更为严酷。可以说,石窟现状是其内在性状与所处的外部环境共同作用的结果[4]。本体条件与赋存环境的多样性的双重作用下,其劣化情况复杂、保护难度较大,我国石窟的典型病害包括表面风化、脱落、积尘结垢、盐析、人为损害、微生物损害、裂隙、植物破坏等。不同石窟面临的病害劣化威胁也具有一定特殊性,如山西大同云冈石窟以表面风化、片状剥落、砂岩空鼓等典型的石质文物病害为多,而甘肃敦煌莫高窟则更多面临地仗起甲、酥碱等典型的壁画文物病害威胁。此外,我国石窟或体量较大,如云冈石窟乃至四川乐山大佛,或窟龛数量众多——仅以“千佛”为名的全国重点保护单位就超过20处,保护修复工作量巨大,单纯依靠破坏发生后的抢救性修复,效率低且成效差。

预防性保护近年来外延不断扩展,主要思路可简述为“主动阻止和消除各种不利因素”[5]。由于预防性保护理念切合上述我国石窟保存现状与保护工作实际情况,石窟的预防性保护研究与探索性实践逐渐得到越来越多文物保护领域专家学者的重视。近年来,随着我国文物保护事业从抢救性为主向抢救与预防并重的发展转变,我国对开展石窟预防性保护的需求愈发强烈。

作为预防性保护研究与实践的重要组成部分,风险监测与分析是我国石窟寺预防性保护实践中起步较早的工作内容,如敦煌莫高窟、云冈石窟等地于20世纪六七十年代已开始文物环境监测实践,并为保护措施的合理制定提供了一定的数据支撑。迄今已有“甘肃敦煌莫高窟、山西云冈石窟、重庆大足石刻、四川广元千佛崖、四川巴中南龛石窟、四川安岳卧佛院石窟、新疆克孜尔石窟、甘肃武威天梯山石窟等一批石窟寺石刻类型全国重点文物保护单位开展了环境监测工作”[6]。

二、我国石窟寺风险监测与分析的技术路线特点

近年来部分学者通过借鉴安全工程等领域中风险防控等理论或技术工具,针对我国石窟寺预防性保护的特点与需求,提出了针对石窟寺风险监测与分析的工作思路与技术路线[7]。与此同时,部分石窟寺利用了馆藏文物预防性保护及其他相关领域中已有较多应用的软硬件技术,如气象数据实时监测,基于激光测距、图像分析的本体病害劣化监测技术,野外长距离数据传输等,使得风险监测与分析的技术基础已逐渐成熟。上述技术路线的不断完善、技术水平的持续提高,正逐步提高石窟风险监测与分析支撑预防性保护实践的实效性。

在前人研究基础上,笔者对我国石窟寺风险监测与分析的技术路线进行简要梳理。

1.石窟寺风险监测与分析的主要目标

鉴于石窟寺预防性保护关注的重点是通过“主动阻止和消除各种不利因素”,尽量于劣化产生、演变前减少乃至消除风险,风险监测与分析在其中应确立如下三方面目标:其一,协助其他前期研究工作,确定文物面临的全部风险;其二,提供初步数据,并对各风险的内外致因定量分析;其三,对风险致因有效监控。

2.石窟寺风险监测与分析的工作方式

与馆藏文物不同,以石窟寺为代表的不可移动文物由于文物本体多种材料复合与环境复杂多变的双重特点,使得石窟预防性保护要处理多种劣化机理共同发生、彼此耦合的复杂系统问题。因此,石窟寺风险监测与分析往往并非面对预先确定的环境阈值,而是对风险类型、风险致因、调控效果的系统性动态评估。

3.石窟寺风险监测与分析的技术路线案例

石窟寺风险监测与分析技术路线主要由如下部分构成:第一,基于前期研究成果与病害实际情况,开展前置的、初步的文物本体与环境数据采集工作,为机理分析提供数据基础,并利用不断获得的实测数据持续对劣化致因溯源进行迭代、完善;第二,面向实际案例,建立由宏观病害现象、理论劣化过程、可控可测物理参数等不同层面要素有机构成的较为完善的石窟风险模型,实现由宏观到微观、由定性到定量、由文物领域到相关自然科学支撑学科的过渡,同时依据风险模型进一步完善监测方案;第三,从微观、定量、自然科学支撑学科视角出发,提供不同条件下石窟宏观、定性、文物领域关切的劣化长期发展预测,提出扎实可靠的预防性保护措施目标与方案建议;第四,综合利用计算机模拟和小规模现场试验持续迭代等手段,完善保护措施设计,评估保护措施实效。

三、风险监测与分析支撑开放性石窟预防性保护实施——四川广元千佛崖预防性保护(试验段)

通过参与研究性保护工程,风险监测分析正日渐成为石窟预防性保护的有机组成部分,为石窟保护探索更新、更有效的保护措施。具体而言,石窟寺环境体量、控制难度大于博物馆室内较为封闭的环境,固有环境调控手段在开放性窟龛、摩崖造像难以直接应用。国内已有部分石窟保护工程通过封闭窟龛、构建窟檐、建设大型保护建筑等方式将原有赋存环境“变成可控的小环境”[8],再引入常用的环境调控措施,探索出“为露天的石质文物加盖保护性建筑,实施监测、建立档案、数据库并进行安全可靠性评估”的技术路线[9],并在广元千佛崖开展了首个开放性石窟环境调控实践案例。

四川广元千佛崖长388.8米,共13层,现存54窟、819龛、7000余造像,其中80%以上为唐代造像,是我国南部最为宏伟的石窟群之一[10]。基于2011年至今的监测工作,千佛崖开始了预防性保护措施探索,构建了全球首个面向石窟寺预防性保护的大型不可移动文物预防性保护设施,现已建成试验段并持续监测评估中。在广元千佛崖预防性保护工作探索中,风险监测与分析扮演了较为重要的角色,主要包括建立风险模型并实施监测、基于监测数据开展定量化溯源分析并提出预防性保护目标、预防性保护措施的设计优化与效果评估三个方面(图一)。

图一// 广元千佛崖预防性保护技术路线图(笔者绘制)

1.建立风险模型并实施监测

表一// 广元千佛崖病害劣化统计

前期病害调查对不同劣化现象出现的范围进行了统计,确认了表面风化、脱落、积尘、结垢、盐析为该石窟主要病害劣化类型(表一)。通过对该石窟石材取样分析,发现其具有典型的泥质石英砂岩特征。此外,广元千佛崖岩体样品风化情况较为严重,结构强度明显低于同类新鲜石材,且浸水条件下结构强度还会进一步退化。在参考砂岩表面风化、结垢、脱落、盐析的共性机理后,建立了病害劣化、主要机理、关键影响因素共同构成的病害风险多因素耦合分析模型(图二),该模型揭示出空气温湿度、风速风向、岩体温度与含水量、降水及pH值、岩体稳定性等广元千佛崖主要影响因素。自2011年起对风险模型揭示的主要影响因素开展监测,目前已开展了气象参数、岩体内部、文物表面图像等多种监测。

2.基于监测数据开展定量化溯源分析并提出预防性保护目标

随着监测工作的逐步展开,利用监测数据开展了溯源分析,探究了各环境影响因素与表面风化、结垢、剥落、盐析以及彼此间的定量联系,梳理得出表面径流、风环境以及热湿条件三个有干预必要性、干预效果明显的环境影响因素,为预防性措施的设计提供方向。

图二// 广元千佛崖病害多因素耦合分析模型(笔者绘制)

表面径流对广元千佛崖的风化、剥落影响最为显著。为评估表面径流对广元千佛崖的影响情况,并在评估中尽量排除其他因素影响,文物保护工作人员通过文物本体图像监测的方式对表面径流范围及其主要特征进行了分析。通过使用图像分析软件对千佛崖各窟龛降雨前后的表面微变图像分析,广元千佛崖各主要窟龛外侧的黑色结壳区域与表面径流区域基本重合。在此基础上,对广元千佛崖进行了大范围的表层硬度测试。测试结果显示,有黑色结壳区域(即表面径流区域)里氏硬度平均为360.6,明显低于无黑色结壳区域平均值544.4。据此可以初步得出结论,表面径流的有无是决定广元千佛崖岩体抗风化能力强弱的最关键因素,而这与取样分析得到的“广元千佛崖石材样品在浸水条件下结构强度会明显退化”的结果互相印证,表明减少表面径流将有利于减缓广元千佛崖岩体结构强度的退化速度,进而对风化、剥落等劣化现象起到缓解作用。

窟龛周边及其内部风环境是广元千佛崖劣化发展演变的重要影响因素。通过使用计算流体力学计算机仿真,并经由窟龛内实测风速、风向的校准,表明窟龛内部和周边区域不同位置风环境情况有较大差异,风速分布较为明显地分为小于2m/s区域、介于2-4m/s区域、大于4m/s区域,风化严重程度随风速增大而明显增加。

环境热湿条件的持续剧烈变化也是广元千佛崖劣化发展演变的重要影响因素。由于环境温湿度的持续剧烈变化,不同时间、不同位置岩体间温度、含水量差异,导致应力差与水盐迁移作用。监测数据表明,广元千佛崖文物表面在不同时段受到太阳辐射差异较大,且空气与岩体升温速度不同,产生复杂的温度差异。通过开展文物本体裂隙监测,并将监测结果与温度变化情况拟合,发现上述温度差异导致的热应力是直接影响裂隙尺寸变化、结构薄弱节点持续扩张的主要外因。加之前期研究得到的“吸水量差异、吸水过程由表及里产生的湿应力”初步结论[11],说明环境温湿度的剧烈变化是需要改善的环境问题之一。

在表面径流、风场、环境温湿度变化幅度需要得到改善的同时,监测数据表明“风、雨、温、湿彼此耦合,应进行系统性调节”[12]。针对这一问题,广元千佛崖首次应用了耦合因素多元回归技术,对温度、湿度、风速等关联性因素进行系统性的大数据分析,分析结果表明基于广元千佛崖的环境特点,在湿度较低及适中的条件下,保障通风有利于保持温湿度稳定,而当湿度较高时通风则无助于缓解潮湿。

综合上述几方面的风险监测与分析,笔者对广元千佛崖拟采取的保护措施提出以下目标建议:保护措施应阻隔表面径流并尽量减少降水渗入以缓解潮湿,减小直接掠过文物表面的瞬时风速同时维持通风量,减小太阳辐射差异促进温湿度基本稳定、均匀。

3.预防性保护措施的设计优化与效果评估

对保护措施提出上述目标建议后,石窟风险监测与分析工作进一步深入到预防性保护措施的方案设计与优化中,针对“靠悬臂系统形成保护棚罩甚至不碰触石窟所在的崖壁”的预防性保护建筑设计思路[13],提出了全面遮挡表面径流,增大不利朝向风阻,减少日间太阳辐射直射、夜间天空背景辐射的建筑设计建议。在试验段建设前,通过使用非稳态热湿耦合计算机模拟技术,对试验段建成后文物本体与环境的长期发展演变进行了预测。预测结果表明,如建设试验段,对试验段内文物本体的表层含水量、温度等关键指标而言,其变化幅度将明显减小,极端高低温、极端高低含水量出现的次数也将明显减少。借助石窟风险监测与分析对预防性保护措施设计的完善,初步明确了该方案在保护效果上的有效性,目前广元千佛崖已选择了仅有少数残损严重小窟龛的区域,建成了预防性保护建筑试验段。

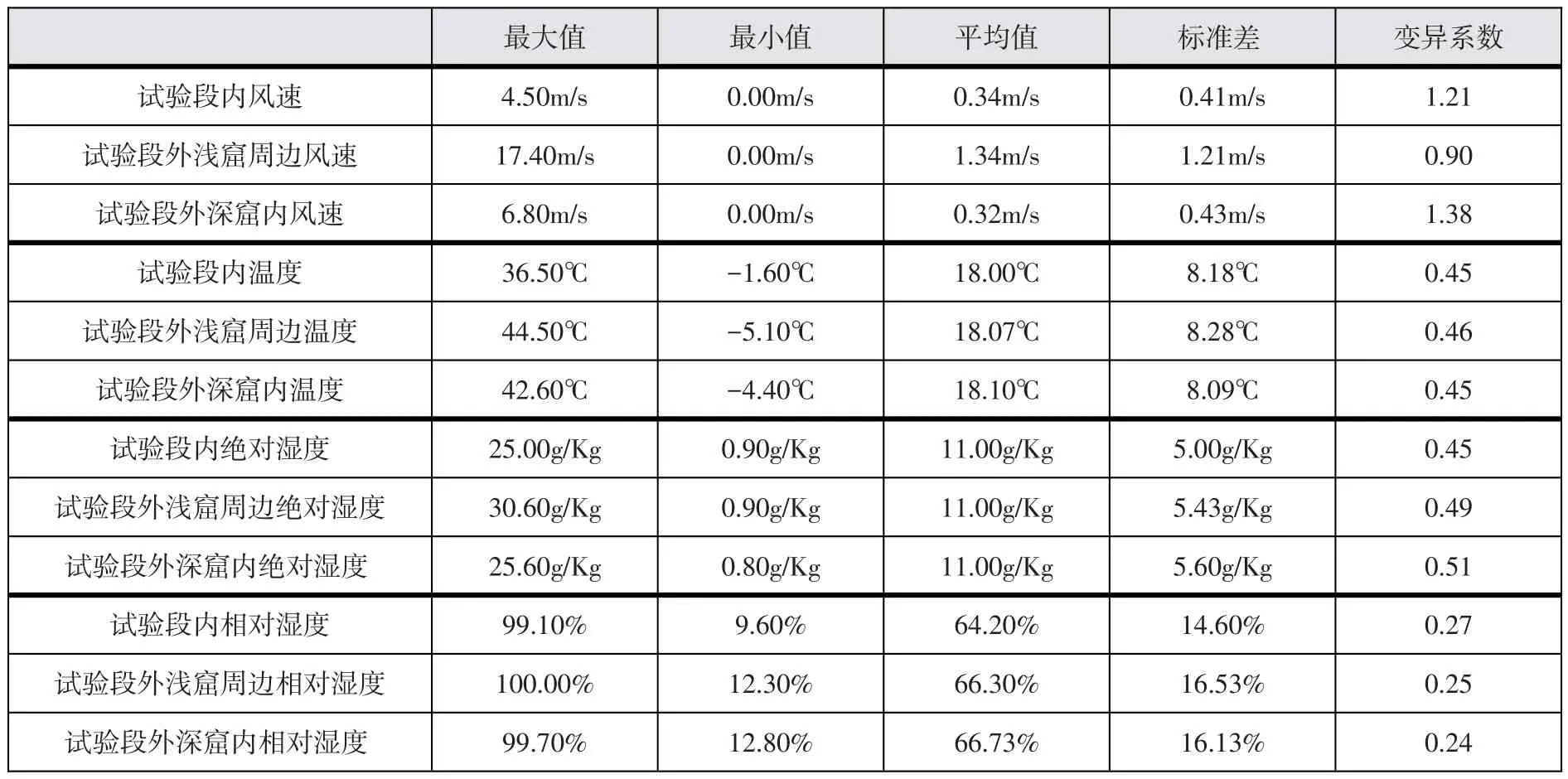

针对已经建成的试验段,仍在通过持续的内外实测数据比对,对预防性保护措施的实际效果进行评估。持续评估表明:试验段内表面径流已得到了有效控制;风速在平均值基本不变以维持通风水平的前提下,最大值有了显著减小;试验段内温湿度的变化幅度、变化频繁程度都有了明显降低。该预防性保护措施的实效性已通过石窟风险监测与分析得到了初步证实,如表二所示。

四、石窟风险监测与分析对预防性保护的借鉴价值思考

前文已初步表明,随着技术路线的完善和各类监测分析技术的引入,目前风险监测与分析相关工作已逐步具备了对石窟文物预防性保护的劣化致因分析、保护措施设计与优化、保护措施评估评价提供有效支撑的能力。与此同时,石窟风险监测与分析形成的技术路线、积累的技术储备,还有望对更为广泛意义上的预防性保护工作提供有益借鉴。

表二// 试验段内外文物赋存环境比较(2017、2018两年数据)

从理念层面而言,石窟风险监测与分析体现了一种重视实时监测与数据溯源,不局限于预先给定阈值的动态评估思路,为各类其他文物的预防性保护带来新思路。随着文化遗产利用模式的日益多样化,预防性保护也面临着越发差异化的内外因条件。以原状陈列为例,不同材质文物的差异性环境要求、原状陈列空间的开放性等因素,给预防性保护带来复杂开放条件下环境“变化规律认知和调控方法”的挑战[14]。如故宫博物院倦勤斋原状陈列等,文物建筑、书画、木质家具、玉器、象牙制品等处于同一半开放空间中[15]。除原状陈列外,各类突破文物类型壁垒、打破展品与观众物理隔绝的“情境构建”式展陈也将得到越来越广泛的应用[16]。在可预见的将来,大数据分析、深度学习等技术将不断发展,云端化、自动化的动态评估有望在文博单位得到应用,基于动态评估思路的个性化、智慧化预防性保护在技术上将成为可能,有助于文博单位应对不同环境条件或展陈形式演变带来的预防性保护挑战。

从技术层面而言,石窟预防性保护更严苛的数据分析要求催生了文物环境耦合因素多元回归分析技术,可应用于环境失调原因的深度分析,有助于各类赋存环境复杂程度相对较低的文化遗产的保存条件进一步优化。此外,石窟环境调控难题推动着通透式幕墙、非接触式轻质结构等高效的环境被动调节技术发展,将为馆藏文物预防性保护以及其他不可移动文物的预防性保护带来新的技术的可能性。同时,通过首先营造一个较为优质的大环境,在此基础上再开展精细化环境调控的方式,还将有望大幅度降低预防性保护的能耗水平。

[1]吕宁:《思想的碰撞——中国石窟保护理念的发展》,科学出版社2017年,第13页。

[2]陈迪云、苟晓琴:《石质文物的风化腐蚀破坏及保护浅析》,《地质灾害与环境保护》1992年第2期。

[3]同[2]。

[4]黄克忠:《中国石窟的保护现状》,《敦煌研究》1994年第1期。

[5]王旭东:《基于风险管理理论的莫高窟监测预警体系构建与预防性保护探索》,《敦煌研究》2015年第1期。

[6]安程:《石窟环境监测模拟及整体性分析研究》,科学出版社2019年,第26页。

[7]同[5]。

[8]黄克忠:《石质文物保护若干问题的思考》,《中国文化遗产》2018年第4期。

[9]同[8]。

[10]马彦、丁明夷:《广元千佛崖石窟调查记》,《文物》1990年第6期。

[11]安程、王麒:《基于监测大数据分析的广元千佛崖保护性建筑实际效果研究》,《中国文化遗产》2018年第5期。

[12]安程、李玉敏:《四川广元千佛崖造像表面微元模型与空气环境因素探讨》,《江汉考古》2014年第6期。

[13]崔光海:《广元千佛崖摩崖造像保护建筑试验段设计方案》,《世界建筑导报》2019年第4期。

[14]王涛:《北京地区名人故居原状陈列温湿度调查与分析》,《中国博物馆协会名人故居专业委员会2016年年会论文集》,第256—276页。

[15]苑洪琪:《倦勤斋的复原陈设与保护》,《中国紫禁城学会论文集(四)》,2004年,第113—117页。

[16]宋向光:《当代我国博物馆展陈发展现状及趋势》,《中国博物馆》2015年第3期。