一种基于磁共振技术无线充电板的设计与实现

(湖南工业大学 计算机学院,湖南 株洲 412007)

1 研究背景

现在的人们享受着无线通信带来便利的同时也对电子设备充电提出了更高的要求。传统的电缆方式需要对布线进行合理规划,才不至于使众多的充电线显得冗余而复杂,从而节省人工和物力[1]。另外,随着电子信息技术的发展与普及,手机成为人们生活与工作中不可或缺的重要工具,并得到了广泛的应用。但随着科技的进步,电子产品越来越智能,与此同时充电器的废弃与浪费也成为一大问题[2]。在人们尝试利用风能、太阳能等自然能源转化为电能对电子设备随时随地充电之后,发现其转化效率都较低。众多的研究者想到了无线电能传输技术,即在没有电缆的情况下,可以随时随地地对手机充电而不受导线的约束,这样不仅节约了导线成本,也省去了维修保养的费用。

对于传统的有线充电方式,手机充电端的接口长期暴露在空气当中,由于空气中水蒸气造成的潮湿,手机在充电过程中可能存在漏电现象,有很大的安全隐患。同时,随着手机负载越来越多,电池电量耗费也越来越大,人们对手机电池电量待机时间以及充电速度的需求越来越高。对手机进行充电时不免要进行频繁的插拔,这样除了会带来一定的安全隐患外,还会降低充电器及手机电池的使用寿命[3]。手机无线充电技术应运而生,迎来了市场发展的绝佳机会,由此各手机充电器的研发公司开始将目光投向无线充电,试图解决有线充电带来的烦恼。

本文对手机无线充电技术的研究完全顺应时代潮流,具有较高的实际应用价值。

2 无线充电技术

目前,无线充电技术可以通过很多种技术完成无线电能的传输,最常用的主要有以下4种方式:

1)电磁感应技术。它根据法拉第电磁感应定律原理,在发射线圈端将变化着的电流转化成变化着的磁场,在接收线圈端感应到变化的磁场再感应出电动势。

2)电场耦合技术。它是沿垂直方向的两组耦合不对称偶极子,经过电场感应原理传输电力。

3)无线电波技术。它用特殊的装置把电能转变成电波,并通过介质空气辐射到接收装置的天线上,再由接收天线转换成能量。

4)磁共振技术。它是经过两线圈之间的耦合在发射端与接收端实现共振来传输无线电能[4-6]。

以上4种无线充电技术各有利弊。电磁感应技术的传输功率较低,一般仅为0~5 W左右,发射线圈与接收线圈的距离比较近,一般在几毫米到几厘米之间,但是充电效率最高,充电效率可以达70%左右[7]。电场耦合技术的传输功率一般为1~10 W,其有效传输距离和充电效率与电磁感应技术基本相同[8]。无线电波技术利用电磁波转换成电流,其传输功率可达100 MW 以上,因此发射装置与接收装置之间的距离较远,可达10 m 以上,但由于距离远造成的空间损耗较大,充电效率很低,一般只有20%~40%[9]。磁共振技术的无线电能传输功率较高,一般可达1 kW,可以向大功率设备供电,并且有效的传输距离要求没有电磁感应技术的高。一般情况下,发射线圈和接收线圈之间的距离可以达到几米,但是其充电效率一般比电磁感应技术的充电效率低20%左右[10]。4种无线充电技术的对比分析数据如表1,综合分析它们的优缺点可以得出,采用磁共振技术进行手机无线充电板设计,是最符合充电功率大、传输距离较远这一设计要求的。

表1 4种无线充电技术对比Table1 Comparison of four wireless charging technologies

3 手机无线充电板设计

3.1 磁共振技术实现手机无线充电理论分析

随着磁共振技术的日臻成熟和优化,其应用范围已迅速扩展到了生物学、医学、电子产品等领域,并日渐成为非常重要的一门科学技术。磁共振技术传输电能的基本原理是当接收线圈和发射线圈的振荡频率相同时产生共振现象,从而实现能量的传输,而且周围不同频率的物体几乎不进行能量传输,所以它不受周围空间物体的影响[11-12]。

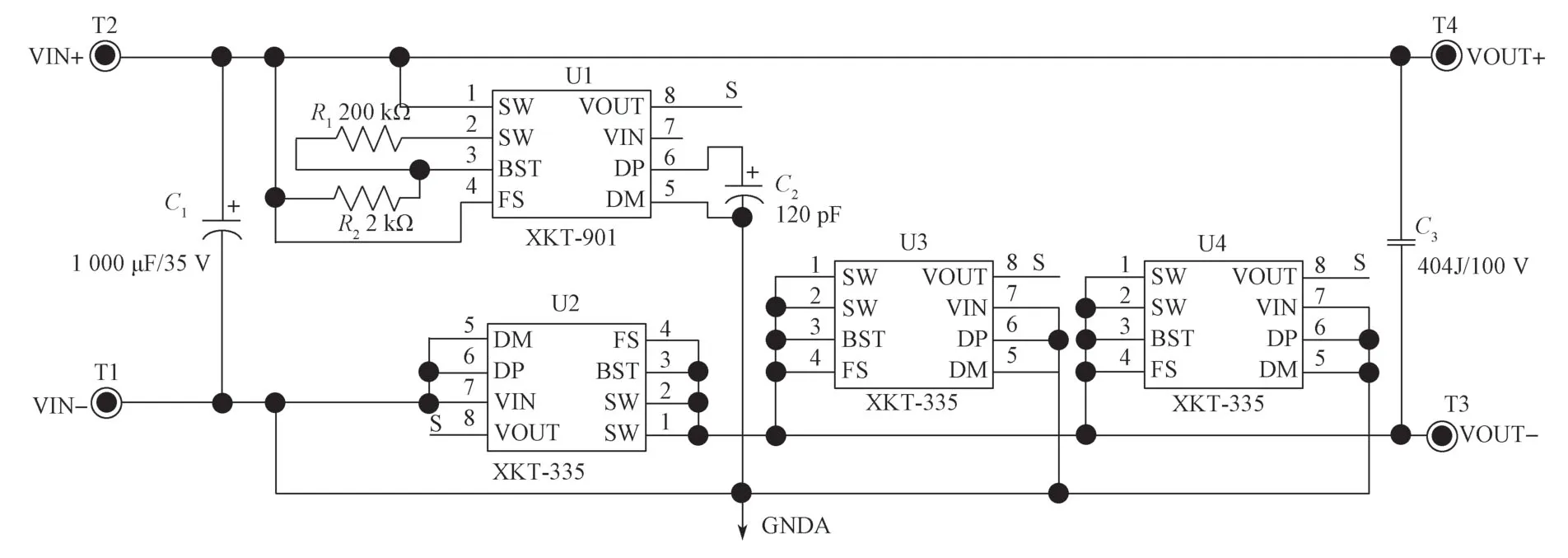

磁共振技术传输的是电磁场能量,电磁场能量包括发射线圈周围的电磁场能量和发射的电磁场能量。发射线圈周围的电磁场能量是周期性的,不会向外辐射,这种能量处于近场,其能量表达式为电场强度与磁场强度的相位差为90 °,发射出去的电磁场能量,主要处于远场。当收发线圈的距离d远远小于波长λ(λ=c/f,其中λ表示波长,c表示电磁波传播的速度,f表示频率)时,波长λ所在的区域被称为近场,其中近场又分为感应近场(d≤λ/2π)和辐射近场(λ/2π 在磁共振无线电能传输中,电路必须实现共振才能进行能量的传输。简单的无损耗LC电路,如图1所示。 图1 无损耗LC电路图Fig.1 Lossless LC circuit 当电感L和电容C为串联谐振电路时,电源接通后会产生固定的振荡频率,电路中将产生与电源振荡频率周期相同的电流,但是电流的方向与电源振荡方向相反。在该电路中,震荡频率大小与串联谐振电路中的电感L和电容C相关。如果在该电路中增加电阻,随着电阻值的增大,电路的振荡衰减率也增大。 图1所示磁共振无线电能传输线圈的等效电路,可用一阶线性微分方程表示为 对式(1)采用去耦合方式可以得到如下二阶微分方程: 通过对远、近场的分析和无耗LC电路的分析,可知在感应近场区域内和具有高共振频率是磁共振无线电能传输技术能够实现中距离高效率传输的两大因素。表面上它与电磁感应技术有相似之处,但是本质上是完全不同的。磁共振无线电能传输技术需要高Q值线圈来实现中距离的电能传输,而电磁感应技术是依靠磁芯感应的,只能实现近距离的高效电能传输。 所设计的手机无线充电板系统由发射端和接收端两部分组成,如图2所示。根据磁共振技术原理,发射端的4个XKT-901 无线发射芯片和接收端的一个XKT-901 无线接收芯片构成处理该电路的无线电能传输功能的核心。在接收端,通过IP6505 快充芯片自动识别输出端的接入设备所支持的快充协议,从而实现对不同设备进行快速充电。 图2 磁共振技术手机无线充电板系统硬件模型Fig.2 Hardware model of mobile phone wireless charging board system based on magnetic resonance technology 3.2.1 发射端电路图设计 在发射端中,把220 V 交流电压经稳压滤波电路后送入如图3所示的电路。 图3 发射端部分电路设计图Fig.3 Part of the circuit design of the transmitter 所设计的系统发射端的XKT-901 无线发射芯片具有调频的作用。它使得发射线圈与接收线圈实现频率共振。在接收端中的电路里也有一个XKT-901,两个XKT-901 快速充电芯片相互配合,实现能量的转换和电路的实时监控,并负责各种电池快速充电的智能控制。另外,XKT-901 无线发射芯片能够自动检测到负载的存在,3个XKT-335 功率放大芯片串联在一起,对电路进行功率放大,其放大倍数为3。 XKT-901 无线发射芯片非常适合于低压大功率的无线传输,具有精度高、稳定性好的特点,专用于无线感应智能充电及电源管理系统,可靠性较高,只需要几个外部组件就可以制作出高可靠性的无线快速充电器和无线电源,有低压控制引脚,用于外置单片机工作实现各种控制功能。 3.2.2 接收端电路图设计 接收端部分电路图如图4和图5所示。 在图4所示按收端的无线发射芯片电路中,通过并联3个电容来过滤由共振产生的杂波,再接一个肖特基整流器U1 进行第一次整流,这个整流器具有单向导通的作用,负责对电容C7进行蓄电。当从肖特基整流器过来的电流突然消失时,电容C7释放两端的电子,维持电路正常工作。当电源指示灯D1 亮时,表示发射端与接收端达到共振,正在给负载充电。在该电路中,XKT-901 芯片需要与芯片外的5个二极管组合才能进行正常的工作,同时该部分将过来的电流进行二次整流,其中U5是一个MOS 管,等同于一个开关。 在图5所示接收端的快速充电电路中,保险管FB1 在发生短路时用于保护电路,后接快充协议芯片IP6505部分,主要负责给不同协议的负载进行快速充电。 图4 接收端的无线发射芯片电路Fig.4 Wireless transmitter chip circuit at the receiving terminal 图5 接收端的快充电路Fig.5 Fast charging path at the receiving terminal 上述部分电路中所使用到的核心元件有ZP6505快速充电和肖特基整流器两个,其功能说明如下。 1)IP6505 快速充电芯片 IP6505 快速充电芯片是一款与同步开关集成的buck 转换器,支持11种输出快速充电协议,包括主流的QC(quick charge)3.0、苹果和华为的快速充电协 议FCP(fast charge protocol)。IP6505的输出为CV/CC模式,当输出电流小于设定值时,输出CV模式和输出电压不变;当输出电流大于设定值时,输出CC模式和输出电压降低。通过DP/DM,IP6505自动识别输出终端接入设备支持的快速充电协议,然后自动调整输出电压和电流。 2)肖特基整流器 肖特基整流器是一种二极管,也称为肖特基势垒二极管。肖特基整流器是基于金属与半导体接触形成的势垒,与PN 结硅二极管相比,反向恢复时间很短,正向传导压降较低,仅为0.4 V 左右。 根据上述设计方案,项目组完成了手机无线充电板的开发并进行了实验测试。在实验测试中需要用到电流表、直流电源和平面型无磁芯圆盘式螺旋线圈等仪器,其无线充电板测试样品如图6所示。 图6 手机无线充电板实物图Fig.6 Physical pictures of of mobile phone wireless charging board 本实验中采用器件的有关尺寸如下: 发射模块。模块尺寸为13 mm×20 mm;线圈尺寸为内径30 mm,外径81 mm,电感量14 μH。 接收模块:模块尺寸为30 mm×53 mm;线圈尺寸为内径30 mm,外径81 mm,电感量14 μH。 4.2.1 充电功率测试 图7为手机天线充电板充电测试图。 图7 手机无线充电板充电测试图Fig.7 Mobile phone wireless charging plate charging test diagram 如图7所示,充电功率测试采用接收端模块与手机直连的方式,对接收端模块无线充电,测试使用支持QI快充协议的360手机、支持华为快充协议的华为nova2和支持苹果快充协议的iPhone 8 Plus。 测试方法是给发射端相同的输出电压20 V 下记录每部手机从5%~90%的输出功率变化情况。从表2所示功率变化表可知,360 手机前20%的充电功率较高,30%~60%的充电功率维持在7.5 W左右(包括充电损耗),70%~80%时又是20 W的快速充电;而华为nova2充电功率一直下降,偶有小范围波动;iPhone 8 Plus在低电量5%时功率最高,为19.3 W,10%~60%期间维持在15 W左右,70%~90%充电时在5 W左右。 表2 3种快充协议手机充电功率变化表Table2 Charging power change table for mobile phones with three fast charging protocols 上述实验测试数据结果充分表明,所设计的基于磁共振技术的手机无线充电板可以对支持QI 协议、华为快充协议和苹果快充协议的手机进行快速充电,达到设计方案中支持多协议充电的预期目标,同时无线充电功率可以达到20 W。 4.2.2 充电效率测试 为了进一步验证距离和充电效率的关系,课题组对在不同距离下的充电效率进行了测试,其趋势如图8所示,由图可知充电距离越远,充电效率越低。 图8 发射与接收线圈之间不同距离下的充电效率Fig.8 Charging efficiency at different distances between transmitting and receiving coils 为了测试所设计的手机无线充电板的充电效率是否达到预期目标,测试采用数字直流电源分别测量在两线圈距离为1 cm的时候的充电电压、充电电流、负载端电压、负载端电流,测得以上数据分别为:20 V、1.2 A,16 V、0.9 A,可以计算出充电效率为60%。 4.2.3 有效距离范围测试 在测量手机无线充电板的有效充电距离时,在发射端给20 V 恒定电压,将无线充电板接收模块负载为空,保持发射线圈与接收线圈在同一水平线上,轴心对准。通过不断地改变两线圈之间的距离,使用电流表在负载端测量电流的变化情况,所得测量数据如表3所示。 表3 接收模块两端无负载输出的电流测量值Table3 Measured values of output current without load at both ends of the receiving module 发射线圈与接收线圈之间的距离与电流的变化曲线如图9所示。 图9 发射线圈与接收线圈之间的距离与电流变化曲线Fig.9 Distance and current change curves between transmitting and receiving coils 由图9所示电流的变化曲线可以看出,发射线圈与接收线圈的距离越远,接收端所测得的电流越小,可知两线圈的距离与电能传输效率成反比。通过测试,该装置最远的有效充电距离可达24 cm 以上,满足设计方案中有效距离要求。 磁共振技术的无线电能传输[13-14],无论是在应用前景上或是在未来的科研探索上都是非常重要的一个方向,相较而言,它比其它的无接触式电能传输有着更多的使用价值。本文采用磁共振技术设计了一种可对手机进行快速充电的无线充电板,快速充电效率60%,功率最高可达20 W,远远超过目前国内外主流无线充电器的功率,且能兼容多种有线快速充电协议,具有很好的实用价值和推广运用价值。

3.2 系统硬件模型

4 无线充电板的测试分析

4.1 测试样品图

4.2 性能测试

5 结语