基于CNKI的根尖微核研究文献计量学及可视化分析

杨志,李文义,*,杨慧娟,高路,熊勇,王修齐,黄金,杨文秀

(1.云南民族大学 云南省跨境民族地区生物质资源清洁利用国际联合研究中心,云南 昆明 650500; 2.云南民族大学 民族药资源化学国家民委-教育部重点实验室,云南 昆明 650500; 3.中国计量大学 标准化学院,浙江 杭州 310018)

微核(Micronucleus)是指位于真核生物细胞中完全与主核分开的圆形或椭圆形的小核;其成因主要是由于细胞的有丝分裂受到干扰,导致一些染色体没有着丝点而在细胞中形成大小不等的小核[1]。基于此特性,可通过观察并统计细胞内微核的数量,以此来评估环境污染导致染色体畸变的程度,从而间接地体现环境污染的程度。植物微核技术即是通过污染物诱发染色体畸变而形成微核,来判定环境污染对植物的损伤的一种方法,主要有观察花粉母细胞微核或根尖分生组织的微核两种途径[2]。植物根尖微核技术因其快速、简便的优点,在环境污染及化学品监测领域得到广泛应用[3]。1986年,我国就已将蚕豆根尖微核实验方法列入《环境监测技术规范》生物监测(水环境)部分,2002年又编入《水和废水监测分析方法》(第四版),用于检测水与废水的遗传毒性。

文献计量分析是利用数理统计学方法建立模型,定量与客观地对学术现状与发展趋势进行定量描述、评价以及预测,归属于图书情报学研究[4-5]。目前,使用该方法对根尖微核相关文献进行统计和分析的研究还未见报道。本文基于中国知网数据库(CNKI)的检索信息,采用文献计量的方法,分析和总结了国内根尖微核相关研究的发展,以期为进一步开展相关研究提供参考。

1 材料与方法

本文利用中国知网数据库,以“根尖”“微核”为主题词,将二者设置为并含关系,搜集了1980—2018年的1 034篇文献。在1 034篇文献中,去除报告、会议等记录后,共计获取1 016条有效记录。所搜集的有效文献以Refworks格式导出,用CiteSpace对有效文献进行计量分析,分别从年度发文量和引用量、关键词、研究热点与前沿分析等方面对数据信息进行统计分析,研究根尖微核相关文献的研究特点和发展规律。

2 结果与分析

2.1 发文量和引用量分析

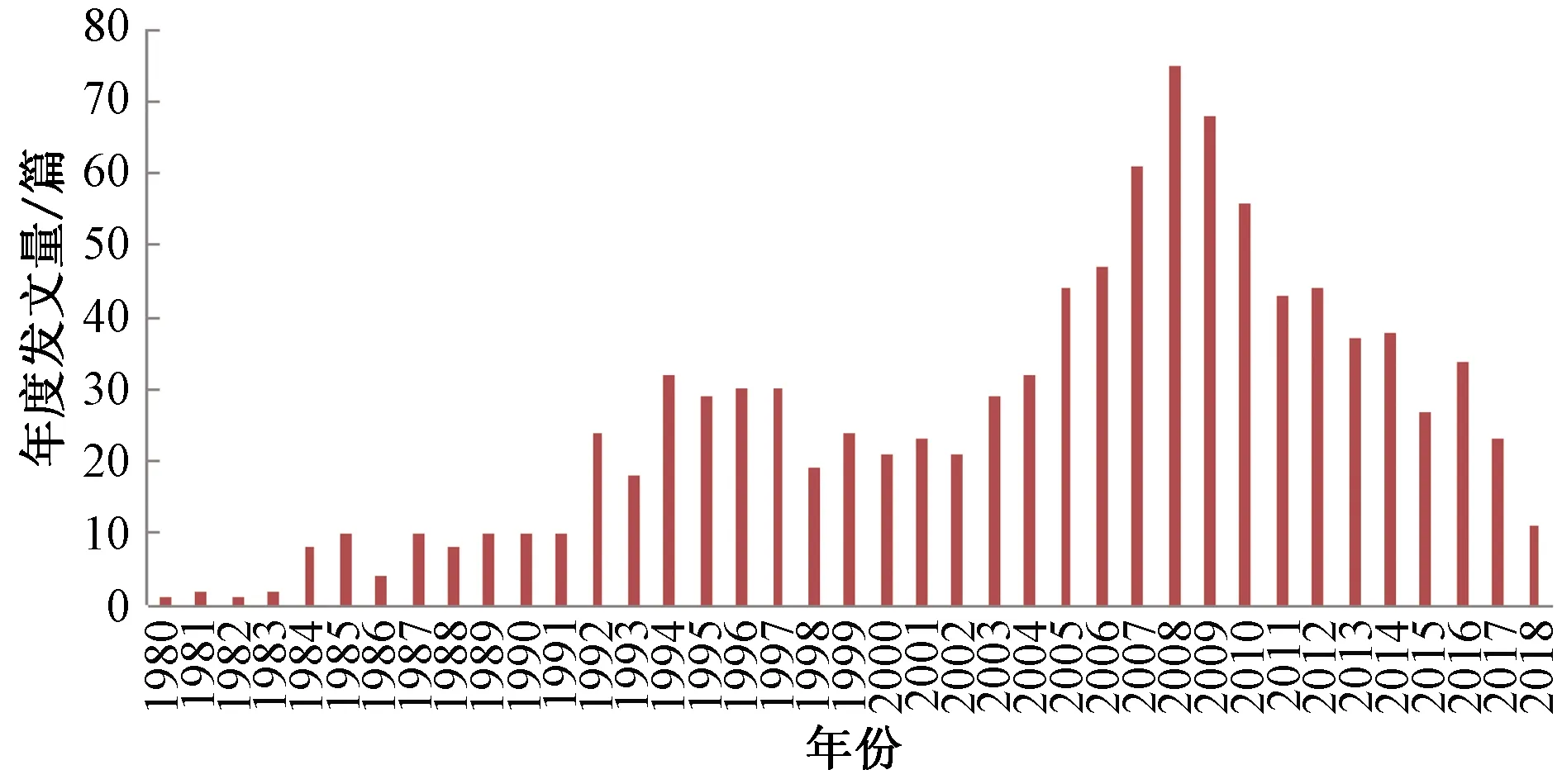

由CNKI搜集到的根尖微核有效论文共计1 016篇,论文发表时间始于1980年,由年度发文量统计得到图1。据图1数据,可以将根尖微核相关研究的发展趋势分为3个重要阶段:起步期(1980—1991年),增长期(1992—2008年)及衰减期(2009—2018年)。

图1 1980—2018年的年度发文数量

1980—1991年,该阶段根尖微核相关研究较为零散,统计到论文76篇,占统计论文总数的7.48%。相关研究都是在以往的发现和经验的基础上进行,为根尖微核的进一步深入研究奠定了理论基础。1992—2008年,该阶段论文发表数量经过数年的平稳发展以后,于2003年开始出现快速增长,2008年发表论文75篇达到最高峰;该阶段共计发表论文559篇,占论文总量的55%。这个数据在一定程度上可以说明,根尖微核的相关研究有了突飞猛进的进展,并逐渐突破了以往的盲点。同时,根尖微核的研究也开始逐渐受到学者们的关注,拓宽了该知识领域与研究视野。2009—2018年,论文发表数量逐年下降,共发表论文381篇,占论文总量的37.5%。

图2为论文的年度被引用频次统计。从图2可以看出,1995年引用量最高,2000—2008年呈增大趋势,2008年后逐步下降,该结果与论文发文量存在一定的关联性;其中,1995、2002和1997年3篇文献引用次数较高,对整体趋势有较大影响。1995年,段昌群等[6]发表的论文“重金属对蚕豆的细胞遗传学毒理作用和对蚕豆根尖微核技术的探讨”被引386次,该论文以五种重金属对根尖微核的影响进行正交设计,统计高峰期的细胞分裂数、中期的染色体畸变数和微核数,这3个参数在不同重金属剂量范围下都受到细胞遗传学毒理作用,并呈现相应的规律,为环境污染物的遗传毒性监测奠定了基础。2002年,戴伟民等[7]发表的论文“盐胁迫对番茄幼苗生长发育的影响”被引240次,该论文系统地研究了盐胁迫下番茄种子的萌发情况,发现当盐浓度达到0.3%以后,种子萌发、根尖微核受到显著影响,根尖微核与侧根的变化趋势呈正相关。1997年,张义贤等[8]发表的论文“三价铬和六价铬对大麦毒害效应的比较”,研究了不同浓度铬对大麦种子萌发和根尖遗传毒性的影响,进一步拓展了根尖微核技术的研究。上述3篇论文对该领域的相关研究具有较大影响力。

图2 按年份的论文被引频次统计

2.2 关键词分析

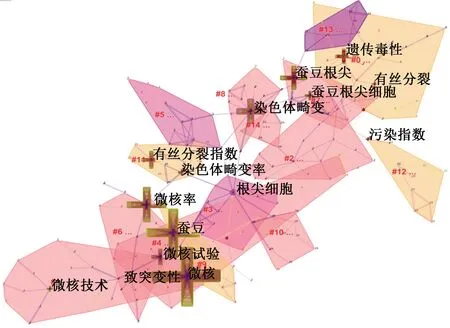

2.2.1 高频关键词的聚类分析

利用CiteSpace软件,在中阈值为Top50、时间切片为5年为一个节点、降低图像密度性的条件下,对关键词进行了分析。在计算出的聚类视图中,采用聚类分析,运用关键词聚类,显示出了14个聚类标签(#0~14),靠前的聚类编号代表文献数量较多、聚类规模较大;最后用LLR算法对高频关键词进行聚类,生成了1980—2018年高频关键词的聚类图(图3)。

图3 关键词的聚类分析

由图3可以看出,共有14个聚类,205个节点,“微核”“蚕豆”“微核率”“蚕豆根尖”这些关键词表现出较高的向心性。对关键词节点进行调整,使用“Citation/Frequency Burst”功能进行分析后发现,深红色的节点即为研究热点,主要分布于#0、#3、#4、#7、#12,因此,在14个聚类中,#0、#3、#4、#7、#12为主要聚类,这5个聚类所反映的研究主题包含了研究热点,关键词字体大小与研究文献数量成正比。根据聚类图谱,与“根尖”、“微核”相关的研究主题可以分为:(1)遗传毒性及有丝分裂,包含洋葱、诱变、发芽率、焦化废水等;(2)根尖细胞,包含遗传损伤、植物细胞、重金属等;(3)蚕豆,包含微核、微核试验、微核率等;(4)蚕豆根尖,包含蚕豆根尖细胞、细胞微核、化感作用等;(5)污染指数,包含微核千分率、蚕豆根尖细胞微核技术、抗突变等。

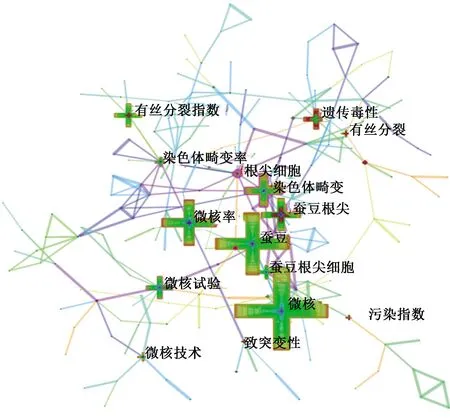

2.2.2 关键词共现分析

关键词是文章核心内容的浓缩及提炼,若某一关键词在其所在领域的研究中反复出现,则该关键词所代表的研究课题是该领域的研究热点[9]。用CiteSpace软件,对所得文献数据进行共词分析,时区选择为1980—2018年,时间跨度为5,节点类型设置为“Cluster reference”,筛选阈值(c; cc; ccv)设定为(2, 3, 15; 3, 3, 20; 3, 3, 20),得到关键词共现图谱(图4),每个聚类代表着该领域的一个研究前沿。经过参数筛选,图谱中共出现了81点,每个点代表了一篇文献,131条连线,其模块值为0.828 8,轮廓值为0.736 3,表明形成聚类结构显著,置信度高且有意义。因此,本聚类网络视图具有较高的参考价值。

图4 关键词共现图谱

图4中节点之间连线的粗细程度表示共词关系的强弱,两个节点之间的连线越粗,则说明两者的共词关系越强。字体和节点越大,代表该词出现的频次越多,中介中心性越强。节点之间的连线呈现出的不同颜色代表不同年份。从图4可以看出,出现频数最高的3个关键词为“微核”“蚕豆” “微核率”,分别达到290、240和181次。在关键词共现网络分析中,“微核”“蚕豆”“微核率”为3个中心关键词,与微核共词的关键词有“有丝分裂”(41次)、“污染指数”(37次)、“致突变性”(32次)、“大蒜”(26次)、“根尖”(26次)、“水质污染”(26次)、“遗传损伤”(24次)、“化感作用”(19次)、“饮用水”(15次)、“诱变剂”(14次)、“微核细胞率”(13次)和“佛豆”(11次)。从而得出,根尖微核实验主要是通过微核、微核率来进行判定,且最常用的种类是蚕豆。

此外,结果表明,在该研究领域中,有两个重要的转型阶段对应着微核根尖研究的发展趋势。在起步期,学者们着重对微核技术及试验展开研究,对微核的初步探索主要在1980—2002年。到了增长期,学者们将研究转向了根尖细胞,并以根尖细胞为基础,延伸出了染色体畸变、染色体畸变率以及有丝分裂等多个研究点,且研究不断深入,从细胞学进一步延伸到了遗传学的领域,这也是出现增长期的原因之一。

2.3 研究热点与前沿分析

对于根尖微核的可视化研究主要可分为基于文献的共引分析(Co-citation)和基于词或词组的共词分析(Co-word),相较之下,共引分析更广泛关注于系统揭示学科结构、学科发展规律和发展趋势,而学科中比较容易出现高频关键词。综合考虑,本文选用共词法来分析根尖微核发展的热点与前沿[10]。

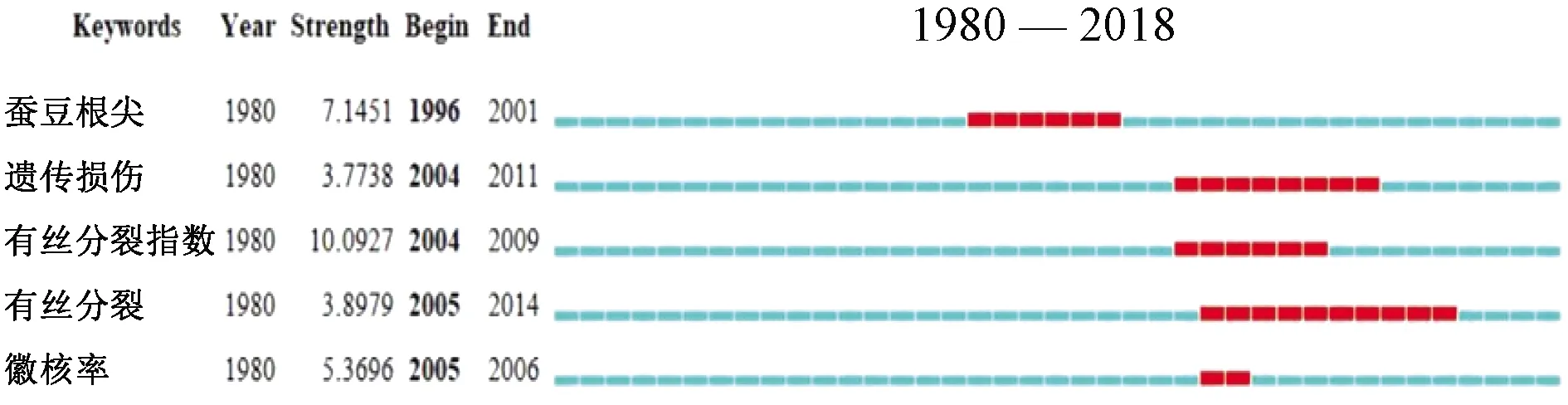

经过聚类分析后进行关键词聚类,得出14个聚类标签,各个聚类标签代表主题词占据的相关研究领域;再用LLR算法计算,最后进行时间轴聚类分析,得出根尖、微核研究热点时间轴(图5)。从图5可看出,在与主题词相关的15个主要研究领域中,#1焦化废水、#4微核实验和#11染色体畸变率3大研究领域研究的周期较长,研究时间段分别为1980—2016年、1983—2013年和1980—2016年,覆盖的时间分别为36年、30年和36年。由此可知,自1980年以来,学者对这3大研究领域的研究较为深入且周期较长。使用“Citation/Frequency Burst”功能分析,可以看出,在#0抗氧化酶研究领域中,1992—2007年共出现了3个研究热点,分别为1992年的“遗传毒性”、1995年的“有丝分裂”和2007年的“化感作用”;在#1焦化废水研究领域中,仅出现1个研究热点,即1995年的“根尖”;在#3根尖细胞研究领域中,出现了2个研究热点,分别为1995年的“根尖细胞”与2001年的“遗传损伤”;在#6致突变性研究领域中,仅出现1个研究热点,即1987年的“致突变性”;在#7细胞微核研究领域中,出现1个研究热点,即1983年的“蚕豆根尖”;在#11染色体畸变率此研究领域中,出现1个研究热点,即1995年的“有丝分裂指数”;在#12抗突变研究领域中,出现1个研究热点,即1992年的“污染指数”;在#13微核细胞率研究领域中,出现1个研究热点,即1984年的“诱变效应”。

图5 根尖、微核研究热点时间轴

根据研究热点的频次对主要关键词进行降序排列(图6)。“微核”“蚕豆”“微核率”“蚕豆根尖”“染色体畸变”是排名前5的高频次关键词,出现的频次分别为290、240、181、143和124次,中介中心性分别为0.04、0.09、0.20、0.10和0.74。因此,“微核率”“蚕豆根尖”是研究热点与出现频次均较高的两个关键词,可以推断出“微核率”“蚕豆根尖”研究密切相关且较为深入。

图6 根尖、微核研究突现点

3 小结与讨论

根尖微核相关研究的发展趋势总体可分为起步期、增长期和衰减期3个阶段;关键词出现频率最高的是“微核”“蚕豆”“微核率”;研究的热点主要集中在遗传毒性及有丝分裂、根尖细胞(蚕豆根尖)和污染指数;有丝分裂是导致微核产生的最根本原因,也是研究的前沿,该领域的研究应不断深入。

1998—2015年,美国国家环保局、国际标准化组织以及经济合作与发展组织先后颁布有关于微核实验的方法标准[11-12],较新的有ISO 29200—2013蚕豆微核技术标准[13]。微核技术可用于针对性地检测环境介质、化学物质等对植物产生的遗传毒性,以及致突变风险评价,随着人们对环境问题的日益关注,植物微核技术的重视度有所提高。我国于1986年将蚕豆根尖微核实验方法列入《环境监测技术规范》生物监测(水环境)部分;2002年又编入《水和废水监测分析方法》(第四版),用于水与废水遗传毒性的规范检测。微核技术在研究领域仍存在技术方法不够完善等问题,目前的相关研究呈现相对下降趋势,但其对于环境致突变性测定具有潜在应用价值,特别是在土壤遗传毒性评估及环境风险评价方面的应用,因此,应进一步坚持和完善根尖微核相关领域的研究及应用。