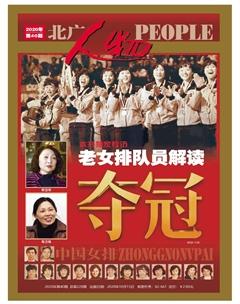

老女排队员解读“夺冠”

董岩

《夺冠》上映前经历了删减、更名(原名《中国女排》)、春节撤档、提档上映等一系列操作。影片原定1月24日大年三十全国上映,然而一场猝不及防的疫情打乱了新年的步伐,上映前夕,为保证防疫举措顺利实施,电影《夺冠》遗憾撤档。随即,与各行各业同呼吸、共命运,中国影院集体停工。7月20日,电影院正式复工。9月25日,电影《夺冠》公映。上映一日,票房突破1亿大关,观影人次达218.4万,这部电影提前一周打响今年国庆档的“前战”,引起热议。

电影上映后,朋友圈里的同龄朋友不少都去观看,而且是举家前往,有一位远在美国的朋友为了看这部电影开车五十多英里(相当于从北京城区到密云的距离),到另外一个地区观看电影,只因为只有那家影院开放,她说那是自疫情后,第一次全家一起行动。

观看影片后,有人觉得“燃”极了,他們泪洒观影现场,被影片中重现的女排精神感动。有人觉得非常失望,觉得这部电影没有中国女排好看,也有人提议,中国女排应该拍部纪录片。

其实,单凭几代人对女排抱有的喜爱和情感,这部电影的票房便不会冷淡。但无论怎样拍摄,恐怕也难以让期待值这么高的电影没有遗憾。

中国女排40年风雨征程。5个世界杯冠军、2个世锦赛冠军、3个奥运会冠军,共10次站上世界最高领奖台,女排故事可讲得太多,真不好拍。1981年到1986年,中国女排创下“五连冠”的传奇,从那时起这群女排姑娘成为一个时代的符号,也被中国人称为“黄金一代”,本刊记者采访三位老女排队员,她们用个人的成长经历诠释了什么是女排精神。

“铁姑娘”曹慧英

期待一部真正的“中国女排”作品

曹慧英是“文革”后中国女排第一任队长。她曾经在1977年的世界杯赛上,一人独获“敢斗奖”“最佳拦网奖”和“最佳选手奖”,是一个“要球不要命”的优秀运动员,也是大家公认的“铁姑娘”。记者再次联系她时,因为旧伤发作,她在家里静养,她说当年自己是真的要球不要命的:“我的伤病在队里是最多的。髌骨断了,胫骨粉碎性骨折,给我做手术的主任都说,‘你真是国际水平,摔都摔的跟教科书上说的一模一样。我的腿上打了9根钉子,2块钢板。”为女排的两次夺冠,她付出的是整个生命。1978年在一次和日本队的比赛中,她在3号位跳起重力扣球,左腿髌骨断了,拖着断了的腿下了场。住院治疗,不幸又被传染上肺结核,住了整整7个月的院。曹慧英十个手指3个是断的,满身伤病。医生说她必须退役,如果再打球,生命都会有危险。但她舍不得女排和球队。又坚持了5年多,一直到拿下第二个世界冠军。

曹慧英说,虽然现在自己一身伤病,但她从来没有后悔过,如果人生可以重来,她明知会有伤病,依然还会走这条路。“我想我们大部分老队员都是这样想的。”

老女排的训练是异常辛苦的,每次大家都筋疲力尽,而曹慧英对教练的要求从不打折扣,是出了名的,袁伟民教练就说过,“曹慧英说没劲,就是真没劲了”。如今回首那段往事,曹慧英说那么拼命,说到底是自己的好胜心。

对于电影,曹慧英期待大家不仅仅是看个热闹,而是带着思考看,观影后能够激发观众积极向上的心态就好。对于情节她表示,女排从建队至今,故事太多了,不用戏说,那些真实的故事,她和老队友们每次聚会,回首往事时仍旧能够笑出眼泪。“我们进队时,就是一帮小孩,技术不成熟,还会漏球,就是日复一日按照教练要求做,练好每一堂课,为国争光,站到领奖台那一刻,觉得所有付出都是值得的。”

曹慧英给记者讲了个故事。有一年在漳州基地训练,那天是年三十,袁伟民袁指导告诉队员,中午训练完了,下午放半天假,晚上看“春晚”,“那次训练时跑步,我记得是三个球场连起来那么大一圈,在球场外面跑30圈,还要在规定时间内跑完,谁跑不完再重跑。那时我们队里有个十几岁的年轻队员叫大李,她贫血没跑完,不能下课,要重跑。我说,‘老姐姐们陪着你跑。我,招娣(陈招娣)、晓兰(周晓兰)陪着她跑了四五圈,后来大李让我们下去,她自己坚持跑完。这样的故事在我们训练中,生活中很多很多。我们不仅要自己完成教练的任务,还要鼓励所有队员不掉队。”

曹慧英很期待未来能有一部真正叫“中国女排”的作品留下来,让后人知道前一辈人是怎么奋斗的,女排精神是怎么来的,为什么提到这样的高度,她说这是项很大的工程。

女排故事不好拍

中国女排历史上有三场经典大战:1981年第三届女排世界杯、2008年北京奥运会中美大战以及2016年里约奥运会中巴大战。《夺冠》原本是要首次展现三代女排奋斗征程,这也足足吊起观众胃口。1981年世界杯决赛中,中国队上场的姑娘究竟有谁,那时候她们啥样?

此前,“一代传奇”老女排海报曝光时也曾引起一片好评,网友赞叹:“从哪里找来12个这么像的演员?”每位演员不仅外形与本尊神似,在网前威风凛凛的气势也仿佛得到老女排球员们的“真传”。据说,早在影片开拍一年前,剧组就开始在全国寻找演员。最终因为试拍出来感觉不对,陈可辛导演决定“来真的”,在全国上万名排球运动员中海选,覆盖范围从大、中学校队,到省队,甚至还有前国家队成员。历时半年经过数轮淘汰、表演训练,终于定下12位饰演老女排的演员。遗憾的是,最终出现在电影里,那些很重要的姓名被隐去了。除了青年郎平外,其他人物形象并不突出,基本都是扁平的,影片中的情感都靠口号推动,也许是与比赛过程占据了大量的时间有关。

陈招娣女儿郭晨

母亲教会了我要直面困难

2013年,郎平接手低谷期的中国女排前不到一个月,陈招娣因病医治无效离世。听闻噩耗,郎平泣不成声。

“还记得1981年我们夺取第一个世界冠军那次,决赛前她腰伤复发,但咬牙坚持拼完五局,是我们扶着她走上领奖台的,她那顽强的拼搏精神永远激励着我,我非常想她,我们来世还做队友。”

事实上,陈招娣从1998年被诊断出患有直肠癌并接受了手术,就已经开始了她与病魔斗争的后半生。她是中国女排五连冠初期(1981年世界杯、1982年世锦赛)的主力接应二传手;体育界唯一被授予少将军衔的女军人;是初中语文课本里《苦练》的女主角;因为倔强好胜敢于顶撞“魔鬼教练”袁伟民,被称作拼命三郎;也曾用绷带固定左臂坚持征战全运会,赢得了“断臂将军”的美誉。

陈招娣去世时年仅58岁,女儿郭晨一直沉浸在思念中。听说电影《夺冠》中会百分比还原当年场景,郭晨第一直觉就是要回避。这些年,她不愿意接触外界跟母亲有关的作品,电影《我和我的祖国》中也有还原1984年8月8日中国女排奥运会夺冠并首获世界大赛三连冠的故事,郭晨当时看了就很难受。

虽然不愿意去看,但对于这部影片,从开始拍摄时,郭晨就很关注,她也很羡慕郎平女儿白浪能够饰演青年“铁榔头”,在银幕上重现母亲的英姿。虽然没能出演年轻时的陈招娣,对于郭晨来说有些小遗憾,但她更希望观众了解中国女排。

在郭晨的记忆中,她小时候母亲陈招娣总是出差,对她的教育更多在身教中完成。“她在国家队当领队的时候,经常不着家,我们经常在球馆里见面。我知道母亲为球队默默付出很多,她在工作中,也让我感受到永不放弃,遇到困难,没有办法也要想办法克服。”在陈招娣的影响下,郭晨也学会了不要对困难低头,凡事要迎难而上的精神。

郭晨回忆,自己曾经和母亲陈招娣一样打室内排球,后来她想要转项到沙滩排球,给自己更好的提升空间。当她把自己的想法告诉母亲的时候,并没有得到她的支持。也许深知沙滩排球的苦,那时候打沙滩排球的女孩子不多,陈招娣希望她再慎重考虑一下。固执的郭晨,坚定的决定要转项目,然而接下来她遇到了职业生涯中很大的困境。“2004年我们在海南集训,待了大半年,只有5个队员,训练异常辛苦。”那段时间,郭晨每晚哭着给妈妈打电话,虽然心疼,但陈招娣依然耐心地听她诉苦,并告诉她,当初自己阻止过她,但转项到沙滩排球是她自己的选择,既然选择了就要坚持下来。

训练苦和累,让郭晨一时难以适应。最终陈招娣帮她做了个决定,她说:“我给你一段时间,再坚持坚持,如果到時候仍旧无法适应,就选择退役去读书。”最终郭晨还是坚持了下来,她说妈妈一直就是这样,引导着她去坚持、克服困难。

“怪球手”郑美珠

身在德国心系中国女排

除了1981年在日本举行的第三届世界杯女子排球赛,郑美珠见证并亲历了中国女排“四连冠”。作为中国女排巅峰时期的主力队员,郑美珠在退役之后远赴德国,寻求发展。异国他乡,郑美珠遇到了曾经担任过中国女排运动队医生的孙卫中,二人之间的感情渐渐从友谊升华成为爱情。在二人的努力之下,他们在德国成立了中医疗法培训中心,在欧洲大陆传播中医文化。

做运动员时期,郑美珠以诡异莫测的球风,得到了“怪球手”的称号。远在德国的郑美珠告诉记者,她期待着电影把女排在袁伟民教练和郎平教练指导下真正的老女排精神表现出来:“那不是喊出来的,也不是宣传出来的,老女排的成绩是按科学训练取得的,苦练排球的技战术、身体训练外,还要训练实战的心理素质,越是在关键的时刻、越是在巨大的压力下,越能发挥正常或超正常的技战术水平,这都是与平时的踏实训练紧密相连的,我们真是实干啊!”

郑美珠说,老女排的成绩是在实干中,用血汗和队友们的青春换来的,是在牺牲了多少自己和家人的得失换来的,“在赛场上国旗升起、国歌响起的那一刻,我们所经历的苦和委屈都消失了,只剩下内心的喜悦。女排当时也得到了全国人民的大力支持和鼓励,这也是当时给我们的激励,虽然只是运动比赛,可我们的内心感觉是全国上下一条心,这种感觉已经超出了比赛的本身,是一种民族团结的精神力量和中华民族的凝聚力!”

郑美珠还讲了一个她自己的故事,她和弟弟妹妹从小都是在爷爷奶奶家里长大的,爷爷奶奶无私的爱令她们兄弟姐妹至今都记忆犹新,可是在两位老人分别去世的时候,因为大型国际比赛她都没能见他们最后一面,在爷爷去世时正遇上世界锦标赛,队里领导怕影响她的情绪一直瞒着她,直到她们拿到世界冠军,才告诉她,此事至今想起来她都会有些遗憾。

孙卫中在女排做队医期间发现袁伟民教练的独特训练方法:“打排球是用手和前臂这谁都知道,但袁指导要求所有队员必须对球的感觉不仅局限在手和臂而是全身,当时我看到队员不光可以用脚、大腿颠球如足球运动员,而且可以用头、肩膀颠球比专业足球运动员还厉害,如用头顶球可以一次顶20———30下,这表现出教练训练的尽心和完美性!”

颠球、踢球是训练前的热身,还是挺开心的,可一到真正的训练,尽管是基础动作,但袁伟民对队员的要求是苛刻的:“比如发球很重要,可以破坏对方的一传,袁教练会提出一个很苛刻的指标,达不到的队员就要重新发,其他队员都不能吃饭,在那陪着没有完成要求的队员,看着她训练。这给她很大压力,可比赛时每个人都会有压力,这也是一种抗压训练,另一方面大家都在为她加油、鼓劲,还能培养大家的团队精神。”孙卫中说,看着队员们在场上训练他也有很多收获。

去年郑美珠和孙卫忠回国,特意去训练馆探班,看望郎平。他们聊了很多当年老队友的事,如今她们在哪儿?生活得怎么样?

他们知道郎平身为中国女排主教练的压力,但接触中完全感受不到。郎平跟他们聊起现在的队员,说这些年轻的队员身体条件比她们当年好很多,训练条件也好了。郑美珠很意外的是,郎平还记得她母亲的生活细节,可见曾经队友的感情非常深厚。

为什么是中国女排?

提起中国女排就不能不提日本女排。日本女排在1960年首获世界冠军而震惊世界,被誉为“东洋魔女”“远东飓风”,她们如何在5年时间异军突起,大松博文先生有独到的见解。他提出:“搞苏联那一套不行,我们要搞苏联不搞的那一套。”日本女排创造性的使用勾手飘球、垫球接一传和滚动防守技术,又独创一套使发、接球保持平衡的路子,并从防守着手加强反击能力。他山之石,对我国排球训练工作是很好的启示。贺龙指示说:“要认真研究日本女排,为什么她们发展得这么快?我们这样慢?”

1964年1月24日,周恩来总理在北京观看了中、日比赛,第二天又看了日本队训练达3个多小时。周总理做了很多指示,其中一段指示是:“日本队训练时比打比赛还累,练习时难度这样大,比赛时就容易了。人家训练的每一手段都有实际意义。训练超过实战需要,比赛就能过硬。你们训练太不实际。你们训练多半是浪费时间。第一,不能做到教练员参加实践;第二,不能为队员出难题;第三,技术不过硬。如果能解决上述这三点就差不多了。”

1975年第三届全运会结束后,在北京召开了全国排球教练员委员会会议,一致通过了对袁伟民、戴廷斌担任国家女排、男排教练员的提名,并报国家体委审批同意。上任后的袁伟民带领中国女排顽强拼搏,取得世界杯、世界锦标赛和奥运会三大赛事冠军,使中国女排屹立于世界排坛。中国女排展示给国人乃至世界的就是“顽强拼搏的精神”。1978年2月,全国排球工作会议在福建漳州召开,徐寅生副主任主持会议。会议讨论和制订了中国排球的三年、八年发展规划;研究今后几年的工作部署,提出尽快夺取世界冠军的奋斗目标。徐寅生指出:“要敢于拿世界冠军。我们要有不把排球搞上去死不瞑目的决心。三大球中排球应该打头炮,应该先上。”

“冲出亚洲,走向世界”这句话不仅是女排姑娘们当时的心声和目标,更是中国人民的期待和呼唤。1981年恰逢改革开放初期,社会在发生着变化,在当时,一个世界冠军的意义对于国人非比寻常,而要获得它,付出的伤痛也非比寻常,那是日复一日的艰苦训练换来的。最终女排姑娘以七战全胜的姿态斩获中国三大球首个世界冠军,而此后中国女排成就了世界女排史上首个“五连冠”的佳绩。女排姑娘们成为全民的模范与骄傲,成为中国在上世纪80年代腾飞的象征。从这时起,顽强拼搏、永不放弃的女排精神也代代流传并被时间赋予更多意义。