中国互联网生态下外卖骑手的社会经济地位和主观阶层认知

刘付孟展 余欣霖

摘要:在我国近年来互联网经济快速发展的浪潮中,外卖配送产业发展成为了兼有O2O(online to offline)及P2P(peer to peer)商业模式的共享经济系统。在此系统中,数以百万计的外卖骑手扮演着商家和客户之间关键的纽带角色:他们受聘于整个系统而非某一个商家。在这样的共享经济生态中,外卖骑手拥有较大部分工人阶级成员而言更高的社会经济地位,他们的群体心理也因此表现出一些典型的中产阶级特征。全国范围内,外卖骑手的平均月收入是7750元;在北上广深等一线城市,这个数字甚至达到了9000元以上。相比于建筑工人、工厂职工等传统劳工,外卖骑手的收入水平在工人阶级中可谓鹤立鸡群。骑手们在受教育程度方面也更加优越:在参与了我们调查的108位骑手中,72%的骑手都获得了高中文凭,大专学历或者本科及以上学历。再者,外卖骑手的工作模式有利于唯我主义,个人主义和独立思想等典型中产阶级思维的养成。除开以上客观的社会经济地位要素,外卖骑手还普遍表现出较高的主观阶层认知。在他们的自我认知与定义中,职业、收入和教育程度等与社会经济地位相关的因素比籍贯、年龄等基础人口学指标更加重要。除此之外,大部分骑手表现出明确的内控倾向,常常用自身的行为决定而非外界的不可控因素来理解一系列社会问题和生活中的现象。最后,骑手们普遍拥有较高的生活满足感:他们对生活充满信心,对自己的生活状态基本满意并对自己的个人能力保有较高期待。尽管上述社会资源和意识形态上的优势赋予了外卖骑手们较高的阶级流动可能性,他们身上仍有十分明显的工人阶级特征。经过调查,我们发现外卖骑手有强烈的亲社会倾向、较高的共情能力、对他人情绪变化的敏感性和仍有欠缺的健康意识。为了使阶级流动成为现实,外卖骑手们仍需要不断奋斗以达到对他们社会优势的有效利用。

关键词:外卖骑手;社会经济地位;中产阶级心理;社会流动性;唯我主义;个人主义

一.外卖骑手的社会经济地位

一个人的社会地位可以由客观的社会经济地位和主观阶层认知来衡量[8]。尽管研究表明两者之间会互相影响,本文依然将两者分开探讨。本节中,我们会考量外卖骑手的收入水平,受教育程度和职业特征以了解他们的社会经济地位,同时也对这些方面上的优势作出进一步的社会学解读。

(1) 收入水平

外卖骑手相对大部分工人阶级成员更高的收入水平是他们所有社会优势中最为公众所熟知的一个。根据美团和58同城发布的2018年外賣骑手就业报告,中国外卖骑手的平均月收入是7750元;这个数字在北京,上海,深圳,广州和杭州等一线城市会更高。杭州外卖骑手的平均月收入以9121元高居全国榜首[8][9]。在参与了我们抽样问卷调查的108名骑手中,最高月收入是12095元,最低者是4842元。

相比而言,外卖骑手的收入水平远高于工厂职工和建筑工人等传统劳工。国家统计局2018年度统计数据表明,建筑工人和工厂职工大都是来自农村地区的农民工,他们的平均月收入是3721元,仅够满足都市生活的基本需求[10]。外卖骑手的收入水平甚至不输有本科文凭的大学毕业生。刚加入职场六个月的本科毕业生平均月收入仅为3713元;在经过三年的发展后,这个数字增长到了7250元,与外卖骑手的收入水平基本持平[11]。

我们问卷调查的结果表明,外卖骑手较高的收入水平使他们的消费行为具有一些典型的中产阶级消费特征。一般来说,工人阶级成员很少将收入用在奢侈品,文化消费和娱乐消费等非必需品上;然而,这一说法并不适用于外卖骑手的消费行为。在问卷调查中,外卖骑手对七种消费的相对重要性(5分制)进行了排名。七种消费包括必需品消费(衣服,食物,通勤和住宿)和非必需品消费(奢侈品,虚拟娱乐,室外娱乐和文化产品)。虽然食物依然以4.64分的相对重要性占据了主导地位,外卖骑手在非必需品上的支出远高于大多数工人阶级的同类支出。很久以来,通勤和住宿在工人阶级的消费行为中与食物拥有同等地位;然而,这两类消费的相对重要性在外卖骑手的消费中仅为3.06和2.36。非常能说明问题的是,虚拟娱乐(给网络游戏充值、给主播打赏等)和线下娱乐(去电影院、游乐园等)分别有4.16和3.68的相对重要性,比住宿和通勤重要得多。虽然文化类消费(买书,上网课等)得分仅为2.06,我们应该清楚绝大多数工人阶级极少有文化消费;由是以观,文化类消费的2.06分也足以表现外卖骑手消费行为的独特性。

除开消费类型的不同,外卖骑手较高的收入水平有利于帮助他们避免一些在工人阶级消费心理中常见的弊端。例如,低收入群体比高收入群体更容易冲动性消费[12]。再比如,社会经济地位上的提升会让人们不再局限于即时性消费而是倾向于投资可能产生长期利益的物品或服务。也许比消费习惯上的改变更重要的是外卖骑手(及其家庭成员)与中产阶级之间文化不匹配程度的降低。Stephens,Fryberg,Markus,Johnson和Covarru-bias等人认为,来自工人阶级家庭的第一代大学生常因不适应大学校园中推崇的中产阶级价值观念而处于不利地位,并因此遭致心理不适,社交困难和学术表现低下等种种问题[13]。生长在拥有中产阶级消费行为和消费观念的家庭中,外卖骑手的后代可能比其他工人阶级背景的青年更容易融入大学、大型企业等中产阶级社区并将社交网络发展到更高阶层中去。

(2) 受教育程度

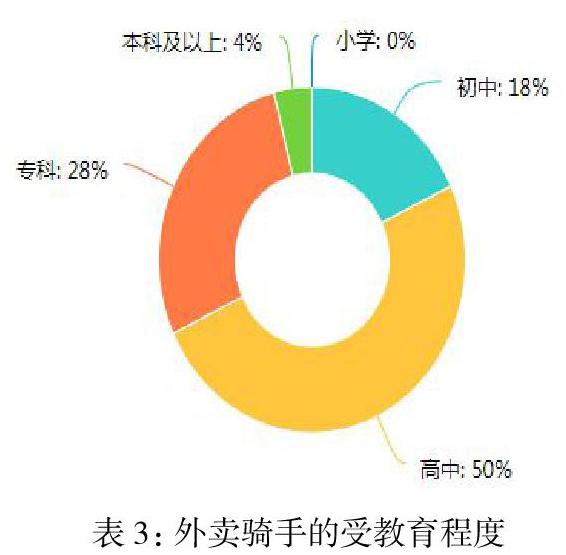

虽说受教育程度的高低与是否成为外卖骑手无关,外卖骑手整体的受教育程度比其他工种更高是一个不争的事实。在参与了问卷调查的外卖骑手中,50%的骑手有高中文凭,28%的骑手有大专文凭,4%的骑手有本科及以上学历。实际上,在以辽宁为首的十个省,超过五分之一的外卖骑手都获得了本科文凭[8]。相比而言,许多传统劳工都在教育方面相形见绌。如上文所述,传统工种的工人大都由农民工组成,所以我们依然用农民工的受教育程度来推断工人阶级的总体受教育水平。国家统计局2018年发布数据称,1.2%的农民工完全文盲,并有71.3%的农民工只接受了初中教育[10]。

除开文凭形式的制度文化资本,较高的受教育程度也使外卖骑手倾向于获取具体文化资本和内在文化资本,而这一系列文化资本的积累都会将外卖骑手与其余工人阶级成员区分开来。举例来说,上一节中提到外卖骑手会进行购买书籍、教育类视频课等文化类消费,而此类对具体文化资本的追求通常被社会学家视作社会地位较高的表現[14]。美团官方对全国外卖骑手的普查结果也证实了此种积累文化资本的倾向。据统计,全国15%的外卖骑手有购买和阅读书籍的习惯,9%的骑手参与过各类网课,2%的骑手在成人大学和各大学习机构报名了线下课程[8]。有趣的是,我们在对五名随机选取的外卖骑手的采访中发现,骑手们在与人交流的过程中倾向于主动展现出他们所拥有的文化资本。此五人中有四人在交流过程中频繁使用对仗工整的、有关生活哲理、爱国主义、兄弟情谊和社会稳定等话题的格言警句:这样的现象可以被理解为对他们自身社会地位的有意暗示。

受教育还有利于外卖骑手积累内在化的文化资本。例如,Winkleby,Jatulis,Frank和Fortmann等人通过相关性分析发现,受教育程度与身体健康状况有强正相关关系,且该相关性数比收入,职业等其他因素的相关系数都高[15]。受教育程度较高的个人常常对预防性健康措施持有较为积极的态度,了解更多的健康常识,懂得自尊自爱并更有可能加入注重保健养生的团体。由此看来,外卖骑手高于工人阶级平均水平的受教育程度有可能对他们的健康意识和健康状况有所裨益。

问卷调查的结果部分支持以上猜想。在问卷中,我们用一天抽烟的支数和处理感冒、发烧、腹泻等非重疾的方式来考察外卖骑手的健康意识。值得注意的是,无论社会经济地位的高低,许多中国人在处理感冒、发烧等不严重的疾病时并没有及时去医院就医的习惯。由于去医院会产生一定的医疗费用和影响工作时长,工人阶级的公共医疗资源使用率远低于平均水平[16]。然而在参与了我们问卷调查的骑手中,38%的骑手都有及时就医的良好习惯,即使是得了感冒、腹泻等非重疾也会立即去医院就医。仅有16%选择依赖身体的自我痊愈能力而不采取任何措施。可惜的是,这并不代表骑手们有外卖的健康意识。根据调查结果,80%的外卖骑手有常年吸烟的习惯,且有56%的骑手每天抽3支烟以上。这也提醒我们,虽然较工人阶级平均水平更高的受教育程度可能给予外卖骑手诸多社会优势,他们身上仍有不可忽视的工人阶级特征。

(3) 职业特征

谈及职业对社会经济地位的影响,我们往往首先想起该工作的收入水平和公众认可度。实际上,职业对社会经济地位和意识形态的影响并不限于以上两点。在外卖骑手的案例中,外卖配送的工作模式会帮助骑手形成独立、以个人为主导的世界观,从而建立思维和意识形态上的优势。

Kraus,Cote,Keltner等人认为,由于工人阶级成员的生活中常常充斥着约束和不确定性,相互依靠、扶持的群体导向心理在工人阶级圈子里更加普遍[17]。然而,外卖骑手的工作模式与传统工种的工作环境有所不同,而这种高度个体化,自由化的工作方式有利于帮助外卖骑手形成以个人为导向的独立思维。在工厂,建筑工地等工人阶级聚集场所,所有工人的劳动成果是合并在一起衡量的。例如,一支装修队完成了一座新大楼的建筑,整条流水线完成了300辆汽车的生产。然而在外卖配送系统中,外卖骑手独自完成配送工作,工作成果也以个人为单位衡量。这样的工作模式强调独立而非合作,个人而非集体。

再者,外卖配送系统的弹性就业模式给予了外卖骑手做选择和掌握自己的自由- 这是大部分传统工种所不具备的“特权”。外卖骑手可以自行决定何时上班何时下班,众包骑手甚至可以选择配送哪些订单。问卷调查结果显示,外卖骑手们对他们所享受的自由有着清晰的认识。多数骑手表示工作中的高度自由是他们成为外卖骑手的一个重要原因;他们认为,灵活弹性的工作制度比高收入水平更吸引人。

作为一份充满自由、选择权、自我控制感、独立思维和个人主义的职业,外卖骑手的工作有利于唯我主义思想的形成。唯我主义思想以自我为主体,强调个人主观意愿和状态,是中产阶级思维中最典型的烙印之一。

在工人阶级和中产阶级意识形态的诸多差异中,工人阶级背景的人们对个人主义和独立思想最为陌生,故它们被认为是工人阶级家庭难以融入中产阶级群体的主要原因[13]。因此,外卖骑手在工人阶级中独有的个人主义思想和独立思维有利于帮助他们打破阶层壁垒,创造阶级流动性。

二.外卖骑手的主观阶层认知

除上节所讨论的客观因素外,对自己主观的阶层认知也是一个人社会地位与生活状况的重要表现。在问卷调查中,外卖骑手表现出了几个典型的中产阶级心理配置,表明他们比多数工人阶级成员更高的主观阶层认知。本节中,我们会讨论三个有代表性的心理配置以考察外卖骑手的主观阶层认知。

(1)自我身份认知

社会心理学研究发现社会经济地位较高的人倾向于认为那些能展示他们较高社会经济地位的身份点在他们的人物形象中有更高的重要性,而社会经济地位较低的人更多地用基础人口学指标(年龄,籍贯等)和社会文化导向(信仰,审美等)来定义自己[8]。这样的区别在中国社会应该尤其明显:正如费孝通先生所述,中国的社会架构时至今日仍有坚固的血缘和地缘基础,社会经济地位相关的身份在中国人的身份认同中常常被弱化[18]。在问卷中,我们使用了标准的自我身份认知测试来间接地了解外卖骑手的主观阶层认知。我们列出了职业、收入水平、受教育程度、籍贯、年龄和爱好共七个身份点并让外卖骑手对这些身份点在他们自我身份认同中的相对重要性进行排名。结果显示,外卖骑手普遍对自己的社会地位比较自信,表现出较高的自我阶层认知。职业,收入水平和学历这三个客观社会经济地位的主要衡量指标在外卖骑手的自我身份认同中最重要诚然,外界媒体赋予外卖骑手群体的职业自豪感、较高的收入水平和相对较高的学历水平是造成此现象的重要原因。但是,上文提到的弹性就业模式和独立工作方式或多或少地减弱了籍贯、年龄等基础人口学指标的重要性并相应提升了与社会经济地位相关因素的地位。基于血缘和地缘的社会关系对目前大多数中国工人阶级成员而言不可或缺;某种意义上来说,他们依赖这样的关系在家乡之外的地方生存。举例来说,一支建筑队里的建筑工人大部分来自同一个村庄或城镇,在“闯荡世界”的同时互相扶持。对于想要成为工厂职工的农村青年而言,进厂工作需要的不是一份简历,而是一位与工厂主相识的亲戚或朋友的引荐。但是外卖骑手并不依赖基于血缘或地缘的社会关系就业,工作中负责配送同一个区域内订单的同事大都是陌生人。如此一来,外卖骑手的社交网络大都基于工作中的联系建立起来,降低了与血缘和地缘相关的基础人口学指标在他们自我身份认同中的重要性。

(2)内控倾向

内控倾向的强弱(一个人相信自己能控制生活中事件的结果的程度)也与自我阶层认知有着紧密联系。行为心理学理论中共有两种控制点。第一种是外在控制点(外控倾向):有外控倾向的人认为自己无法控制自身命运,常把成功与失败归结于运气、命运等外界因素。相对应的是内在控制点(内控倾向):有内控倾向的人认为自己能控制自己的命运,他们会将成功与否归结于自己努力与否等自身原因[20]。大量社会心理学研究表明,一个人自我阶层认知的高低与此人的内控倾向的强弱有直接关系。自我阶层认知较高的人(例如,自认为是中产阶级)常常有较强的内控倾向,然而自我阶层认知较低的人(例如,自认为是工人阶级)更常表露出明显的外控倾向[8][17][19]。

根据王慰、刘强和韩郁郁的研究,50.95%的老一代中国农民工和57.65%的新一代中国农民工认为他们得到的回报与他们付出的努力不匹配。值得注意的是,他们大都认为这样的不匹配是由中国社会中资源分配的不平等造成的,与他们的自身因素无关。该研究还显示有34.74%的农民工在描述当前生活状态时选择了“不满意,但我无能为力”一选项,并有20.21%在描述当前工作状态时选择了“很糟糕,但无可奈何”一选项[21]。换句话说,超过一半的中国农民工將社会上的不平等归结于外界因素,并有约四分之一的农民工对于改变现状表示无能为力。如是现象说明,很大一部分农民工并不认为自己能控制自己的生活。中国共28836万的农民工为制造业、服务业和建筑业等各个行业提供了主要劳动力[10],故我们可以认为大多数中国工人阶级成员都有较强的外控倾向和较低的主观阶层认知。

然而,在我们的调查中,外卖骑手们表现出了较强的内控倾向。问卷中,我们让外卖骑手用1到5(1=不同意,5=同意)来表明他们同意“获得差评的原因在于骑手自己而非顾客”这一观点的程度。骑手们平均打出了3.64的分数,并有60%的骑手选择了4或5;此结果表明,外卖骑手倾向于认为生活中的“失败”是由自身原因而非外界因素造成的(表7)。再有,如表8所示,当外卖骑手在回答题干为“您与‘大神外卖骑手(好评率高,准点率高,收入高的骑手)的差距”的选择题时,最频繁被选的两个选项是“我的工作时长不够长”和“准点率、好评率不够”(自身原因);然而“,路线规划不好”、“系统总是派距离远的单”和“顾客总是填错地址或不接电话”这三个属于外界因素的选项鲜被骑手选择。更令人惊奇的是,有96%的骑手对“如果我努力工作,我也能成为社会精英”一说法给出3分及以上的赞同度(1=不赞同,5=赞同),表现出对自己人生较强的控制感(表9)。

以上结果表明,外卖骑手在群体层面上表现出较强的内控倾向,习惯把失败(例如收到差评)和成功(例如成为社会精英)归结于自身原因。由此我们可以推断,和大部分有较强外控倾向的工人阶级成员相比,外卖骑手群体中普遍的内控倾向说明他们拥有较高的主观阶层认知。此现象的可能原因是外卖骑手较高的社会经济地位。如第三节中所述,外卖骑手有较高的收入水平、受教育程度和工作中的自由,而这些因素除了让骑手们对自身实力感到自信外,还让他们充分控制自己人生。如此一来,内控倾向的形成便是水到渠成。

(3)主观社会地位

主观阶层认知最直接的表现形式是主观社会地位,也就是一个人自己认为其在社会阶层中的位置。研究表明,人们能通过社交较为准确地判断自己的社会地位。通过不断地与他人接触并比较双方的社会经济地位,一个人能获得社会阶层信号并判断自己的社会地位[8][17]。

在中国,典型的工人阶级成员会把自己认为自己处于社会阶层的中等偏下位置。根据中国人民大学的《2012年度中国农民工生活状态报告》和www.gzhong.cn工众网(一个蓝领/ 灰领求职网站)提供的信息,约有60%的农民工认为自己处于社会最底层(youth.cn中国青年网,2013)[22][23]。在Huang Silin的调查中,被抽查的农民工被要求判定自己属于社会阶层中的哪一层(共分为10层,1=最底层,10=最高层)。所有农民工给自己打出的平均阶层指数是4.94,意味着农民工群体将自己归为社会阶层的下半部分。这样的差异表明,农民工的主观社会地位会随社会环境的变化而变化;他们通常认为自己的社会地位处于低/ 中等偏下的位置。

我们的调查结果显示,外卖骑手在一定程度上符合以上规律。当被问及他们是否认为自己属于小康家庭时,40%的骑手认为自己属于小康家庭,并有4%认为自己的生活水平高于一般小康家庭(表10)。另一方面,有约56%的骑手认为自己的生活水平低于小康标准,与上段末尾的结论相符。

然而,在衡量自己的相对收入水平时,外卖骑手的表现与大多数工人阶级成员并不一致。在我们的调查中,92%的外卖骑手表示自己的收入水平在朋友圈中至少是中等水平。事实上,有62%的骑手认为自己的收入“高于平均水平”或“高于大部分人”(表11),证明他们认为自己在社会阶层的较高部分。如此结果与典型的工人阶级自我地位认知大相径庭:外卖骑手对自己的收入水平十分自信。

综合以上发现,我们可以认为外卖骑手的主观社会地位略高于工人阶级平均水平;在收入水平方面,外卖骑手们表现地尤为自信,将自己置于社会层级的较高位置。先前3.1节所述的外卖骑手在社会阶级地位上的优势是造成此现象的可能原因。

三.结论

充分证据表明,外卖骑手拥有比大多数工人阶级成员更高的社会经济地位;他们的群体心理中也出现了一些典型的中产阶级特征。与绝大数中国劳工相比,外卖骑手有更高的收入水平和受教育程度;他们的职业给唯我主义,个人主义和独立思维的形成提供了良好环境,有利于他们打破工人阶级和中产阶级之间的思想壁垒。他们独特的群体心理有些许常见于中产阶级而非工人阶级的心理配置,表现了他们比大部分工人阶级成员更高的社会地位。尽管这些社会优势给予了他们更多社会流动的可能,外卖骑手和他们的家庭仍需要不懈奋斗来使阶级跃迁成为现实。

参考文献:

[1] 焦若水.有力社会:共享经济时代就业的社会学解读.浙江工商大学学报,2018(11):113.

[2] Liao Junmin.The Rise of the Service Sector in China.China Economic Review Vol.59,2020(2)

[3] 张昭南,刘萍.衣来伸手饭来张口真的可以吗?北京晚报,1992(12):3

[4]张东平.中国外卖快餐何时才能变得简单易得?北京日报,2001(8):5

[5]Latini,Martina,Maccani,Giovanni.Factors that Influence the Adoption of an Online-to-Offline Strategy in Retail.National University of Ireland,Maynooth,2019.

[6] Schor,Juliet.Debating the Sharing Economy.A Great Transition Initia-tive Essay,2014(10):7-9.

[7] Burgoon,Brian.Flexible Employment,Economic Insecurity and Social Policy Preferences in Europe.Journal of European Social Policy,2010.

[8] Manstead,Antony S.R.The Psychology of Social Class:How Socioeco-nomic Status Impacts Thought,Feelings and Behaviors.British Journal of Social Psychology,2018:268-269

[10]Stephens,N.M.,Fryberg,S.A.,&Markus,H.R.Its your choice:How the middle-class model of independence disadvantages working class Americans.Facing social class:How societal rank influences interaction,2012:87-106

[11]Bourdieu,Pierre.Passeron,Jean-Claude.Cultural Reproduction and Social Reproduction.Knowledge,Education and Cultural Change.London:Tavi-stock,1973.

[12] Marilyn A.Wnkleby,PhD,Danus E.Jatulis,MS,Erica Frank,MD,MPH,and Stephen P.Fortmann,MD.Socioeconomic Status and Health:How E-ducation,Income,and Occupation Contribute to Risk Factors for Cardiovascular Disease.American Journal of Public Health,1992.

[13] Pampel,Fred C.Krueger,Patrick M.Denney,Justin T.Socioeconomic Status Disparities in Health Behaviors.HHS Authors Manuscript,2011(9).

[14] Kraus,M.W.,Cote,S.,&Keltner,D.Social class,contextualism,and empathic accuracy.Psychological Science,2010:1716-1723.

[15] 費孝通.乡土中国.知足文化出版有限公司,2019.

[16] Kraus,M.W.,&Callaghan,N.Social class and prosocial behavior:The moderating role of public versus private contexts.Social Psychological and Per-sonality Science,2016:769-777.

[10] 王慰,刘强,韩郁郁.农民工自我认知及价值观调查分析.人口学刊,总第193期.

[11] 中国人民大学.2012年度中国农民工生活状态报告.

[12]“六成农民工自我认定社会地位为底层”.中国青年网.http://qyj.youth.cn/.xwtt/201303/t20130324_3015554.htm

[25] 辛闻.新生代农民工的生存状态及满意度调查.三江高教,第9卷,第2期.

作者简介:

刘付孟展(2003年3月),男,汉,广东省茂名市,华南师范大学附属中学,研究方向:社会学.

余欣霖(2003年5月),女,汉,湖北省孝感市,华南师范大学附属中学,研究方向:社会学(.等同于第一作者)

——以《文化偏至论》为例