《集韵》征引《说文》过程中的几个问题

刘华江

(皖西学院文化与传媒学院,安徽六安237012)

《集韵》是宋代继《广韵》之后编修的又一部大型语文辞书。无论是在注音上,还是在释义上,《集韵》编者都力求做到有据。在《集韵》征引的众多文献材料当中,《集韵》编者对《说文》一书特别倚重。《集韵》编者对《说文》的倚重首先在《集韵》“韵例”中有鲜明的体现,《集韵》“韵例”说:“凡字训,悉本许慎《说文》,慎所不载,则引它书为解。”[1]1对此一问题的研究,目前主要有:赵振铎(2006):“《集韵》很看重《说文》,它引《说文》绝大多数是根据大徐本的反切列在相应的音读下面。”[2]33蔡梦麒(2007):“从大徐本《说文》的角度看,其体例曰:‘凡字训,悉本许慎《说文》,慎所不载,则引它书为解。’所以《集韵》几乎收录了《说文》所有字(个别除外),同时也几乎收录所有的徐铉注音。有一点可以肯定,即《集韵》编修者所依据的《说文》底本基本上就是大徐本,我们是从注音上得出这一结论的。”[3]314-315刘芹(2010):“我们认为,蔡梦麒的论断是大胆而冒险的,用于论证的注音的材料有限,且两者注音未能详细比对。”[4]1刘芹(2010):“通过对《集韵》9 409次称引说文注音与徐铉《说文》注本注音的一一比对,补证了《集韵》编修者所据《说文》底本当是徐铉《说文》注本。”[4]12黄桂兰(2012)则对统计所得《集韵》引《说文》与二徐本同而非者及与二徐异者计2 933字进行了研究和分类[5][6][7]。然审视以上研究,我们发现,蔡梦麒没有进行全面的比对,是一种推断式的结论。刘芹虽进行了较为全面的比对,但对比对过程中出现的差异性重视得不够。黄桂兰虽对统计所得《集韵》引《说文》与二徐本同而非者及与二徐异者计2 933字进行了研究和分类,但对现象的分析和规律的揭示还不够。因此,关于《集韵》与《说文》二者之间的关系仍值得展开全面而深入的研究和探讨。本文即在梳理和借鉴前人研究的基础上,从四个方面尝试对《集韵》征引《说文》过程中的相关问题作进一步的研究和探讨。

一、《说文》在《集韵》编纂过程中的特殊地位

(一)从《集韵》“韵例”来看

关于《集韵》编纂的原则,其编者在《集韵》“韵例”中说:“今所撰集,务从该广,经史诸子及小学书更相参定。”[1]1可见,无论是从《集韵》“韵例”所言来看,还是从《集韵》一书中实际征引的文献材料来看,《集韵》一书在编纂过程中参考和采用的文献材料都是异常众多的。然《集韵》编者在“韵例”中接着又言:“凡字训,悉本许慎《说文》,慎所不载,则引它书为解。”[1]1由此我们亦可以看出,《集韵》在编撰过程中虽然参考和采用的文献材料数量众多,但其参考和采用文献材料总的原则是“凡字训悉本许慎《说文》”,只有在“慎所不载”的情况下才会“引它书为解”。

(二)从《集韵》征引众多文献材料的实际数量来看

《集韵》征引文献材料虽然众多,但从征引的各文献材料的数量上来看,《集韵》征引《说文》的数量是最多的。据笔者初步统计,《集韵》征引《说文》的数量高达9 468条,在《集韵》征引的众多文献材料当中位居第一。紧接其后的是《博雅》(含《广雅》)1 762条,《尔雅》710条,《方言》366条,《庄子》213条,《字林》151条。需要指出的是,《集韵》征引《经典释文》材料众多,有的以“某某读”“某某说”的形式出现(注意:不是所有的“某某读”“某某说”都来自《经典释文》),有的以《尔雅》《书》等文献名称的形式出现,也有的虽没有任何形式,但极有可能是本自《经典释文》。这一类材料拟作专题进行整理和研究,故此处统计的《集韵》征引众多文献材料的实际数量不含《经典释文》一书。

(三)从是否指出征引文献材料的作者来看

赵振铎(2006)特别指出:“这里应该特别指出的是,在首见《说文》的时候,还特别标出了它的作者许慎。”[2]144赵振铎(2006)同时指出:“至于其他的辞书,不论存在或佚亡的,如《方言》《博雅》《仓颉篇》《埤仓》《字林》《字统》等,它们的作者都是明确可考的,在首见时都没有标出书的作者。”[2]145今检《集韵》一书,赵振铎所言不诬。

(四)从对《说文》义项的排列来看

《集韵》有些韵字收有不止一个义项,当《集韵》某一韵字收有多个义项而其中之一为《说文》义项时,《集韵》编者必首列《说文》义项。如:《集韵》十一模“孤”小韵攻乎切下收有“姑”韵字,收有三个义项:①《说文》:夫母也。②《尔雅》:父之姊妹为姑。③一曰:且也。《说文》收有“姑”:“夫母也。从女古声。古胡切。”三个义项当中,第二个义项本自《尔雅》,但《集韵》首列《说文》义项。

值得注意的是:《集韵》其前的韵书如《广韵》的某个韵字收有不止一个义项时,其中虽然也包括《说文》义项,但《广韵》编者没有将《说文》义项列在首位,而《集韵》编者则会把《说文》那个义项调整至义项的首位。如:《广韵》东韵“东”小韵德红切下收有“涷”韵字,收有两个义项:①泷涷,沾渍。②《说文》曰:“水,出发鸠山,入于河。”《集韵》东韵“东”小韵都笼切下亦收有“涷”韵字,共收有三个义项:①《说文》:“水,出发鸠山,入于河。”②《尔雅》:暴雨谓之涷。郭璞曰:今江东呼夏月暴雨为涷雨。引《楚辞》“使涷雨兮洒尘”。③一曰:泷涷,沾渍。两相比较我们就可以发现,《集韵》编者将《广韵》中非为第一位的《说文》义项调整为了《集韵》的第一个义项。

通过以上四个方面的分析我们可以确证,《说文》一书在《集韵》编修过程中所处的地位是非常特殊的,其在《集韵》编修过程中所起的作用是异常重要的。《集韵》“韵例”所言“凡字训悉本许慎《说文》”实属不诬。

二、《集韵》征引《说文》所用底本问题

学术界一般认为,《集韵》所据《说文》底本为大徐本《说文》,如:段玉裁(1988)在“耘”字下注有:“《集韵》所据铉本未误也。”[8]蔡梦麒(2007):“有一点可以肯定,即《集韵》编修者所依据的《说文》底本基本上就是大徐本。”[3]315刘芹(2010):“通过对《集韵》9 409次称引说文注音与徐铉《说文》注本注音的一一比对,补证了《集韵》编修者所据《说文》底本当是徐铉《说文》注本。”[4]12然通过将《集韵》征引《说文》所在之处的释义和注音与今本大徐本《说文》释义和徐铉注音比对后我们发现,两者之间尚有一些参差。其中最为重要的一类情况就是,《集韵》虽明引《说文》,然所在之处的音与今本《说文》徐铉音不合,反而与唐写本《说文解字·木部》《说文解字系传》《说文解字注》等反切注音合。限于篇幅,仅略举数例如下:

《集韵》尾韵“匪”小韵府尾切下收有“棐”韵字,“《说文》:辅也。”大徐本《说文》收有“棐”,“辅也。从木非声”,徐铉注音“敷尾切”。《说文解字系传》音“斧尾反”。段玉裁《说文解字注》音“府尾切”。《说文解字·木部》“棐”:“匪□。辅也。从木非声。”“□”处表示切下字残缺。斧、府、匪,《集韵》均有帮母一读。《類篇》:“又符尾切。《说文》:辅也。”《玉篇》:“方尾切。辅也。”可见,《集韵》府尾切下收有“棐”韵字并明引《说文》与《说文解字系传》《说文解字注》等反切音皆合,与唐写本《说文》木部残卷声母亦合,独与今本大徐本《说文》徐铉音不合。

《集韵》狝韵“辇”小韵力展切下收有“梿琏”韵字,“《说文》:瑚梿也。或从玉。通作琏。”今本大徐本《说文》“梿”,“瑚梿也。从木连声”,徐铉音“里典切”。《说文解字系传》“里典切”。《说文解字注》“力展切”。典,《集韵》铣韵。唐写本《说文解字·木部》“梿”,“力善。瑚梿也。从木连声”。善,《集韵》狝韵。可见,《集韵》力展切下收有“梿琏”韵字并明引《说文》与今本大徐本《说文》徐铉音等不合,然与唐写本《说文解字·木部》音相合。

《集韵》庚韵收有“枨”小韵,除庚切,“《说文》:杖也。一曰法也。一曰枨谓之楔。”今本大徐本《说文》“枨”,“杖也。从木长声。一曰法也”,徐铉音“宅耕切”。《说文解字系传》“宅争反”。争,《集韵》入耕韵。《说文解字注》“宅耕切。《广韵》直庚切”。唐写本《说文解字·木部》“枨”:“丈庚。杖也。从木长声。一曰法。”可见,《集韵》除庚切下收有“枨”韵字并明引《说文》与今本大徐本《说文》徐铉音等不合,然与唐写本《说文解字·木部》音相合。

《集韵》洽韵收有“夹挟”小韵,讫洽切,“《说文》:持也。从大侠二人。或从手。”今本大徐本《说文》“夹”,“持也。从大侠二人”,徐铉音“古狎切”。《说文解字系传》“苟掐反”。掐,《集韵》洽韵。《玉篇》“古洽切。近西厢也。又吉协切”。可见,《集韵》讫洽切下收有“夹挟”韵字并明引《说文》与今本大徐本《说文》徐铉音等不合,而与《说文解字系传》等音相合。

造成以上参差的原因可能是,《集韵》编者当时所见《说文》可能不止大徐本《说文》一种,《集韵》编者征引《说文》的底本可能是以大徐本《说文》为主,但在征引过程中对其他各本亦有所参考。这无论是对我们对《集韵》的正确认识,还是对我们对《说文》的正确认识都有重要意义。

三、《集韵》征引《说文》的原则

《集韵》不仅明引《说文》数量众多,而且征引的原则性极强。关于《集韵》征引《说文》的原则,前人已经做过相关研究。如赵振铎(2006)、蔡梦麒(2007)等,此不赘述。《集韵》“凡字训悉本许慎《说文》”最大的原则就是“音义契合”或“音义一致”,也就是说,一般情况下,在《说文》的释义、相应的徐铉注音与《集韵》相应韵字所在位置的释义和注音相一致、相契合的情况下,《集韵》的编者就会明引《说文》。否则,一般就不会明引《说文》。如:《集韵》东韵“笼”小韵卢东切下收有“栊”韵字,释义为:“《说文》:槛也。一曰所以养兽。”《说文》收有“栊”字,“槛也。从木龙声”,徐铉音“卢红切”。二者符合“音义契合”的原则,所以《集韵》此处就明引“《说文》”。而《广韵》此处仅作“槛也。养兽所也”。相反,若不符合“音义契合”的原则,《集韵》一般则不明引。如:《集韵》东韵“同”小韵徒东切下收有“衕”韵字,释义为:“通街也。”《说文》亦收有“衕”字,“通街也。从行同聲”,徐铉音“徒弄切”。二者音有平去之别,故《集韵》此处没有明引《说文》。通观《集韵》全书明引《说文》各例,此一原则性极强,极少例外。

除此以外,《集韵》“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)的原则还有以下四个方面的突出体现值得我们重视:

(一)据《说文》新增韵字

该种情况是指,《说文》收有某字某音某义,而《集韵》以前的韵书如《广韵》等没有收录该字该音该义,《集韵》编者往往根据《说文》释义和徐铉注音于《集韵》相应音韵地位处增补并明引之。如:《集韵》东韵“洪”小韵胡公切下收有“㤨”韵字,“《说文》:战慄也。”《说文》收有“㤨”,“战慄也。从心共声”,徐铉音“戶工切又工恐切”。《广韵》东韵“洪”小韵户公切下未收“㤨”韵字,《集韵》则据《说文》徐铉音“户工切”于东韵“洪”小韵胡公切下增补并明引之。据笔者初步统计,《集韵》据《说文》增补《说文》收有而《集韵》其前韵书《广韵》所未收的音义,即新的韵字共有888例。需要指出的是,《集韵》据《说文》增补韵字时和《集韵》据其他文献如《经典释文》等增补韵字时一样,有时会根据自身音系对所引文献的读音进行必要的折合处理。体现在征引《说文》上主要是改《说文》徐铉反切中在《集韵》时代为类隔切的音切为《集韵》时代为音和切的音切。

(二)明确增补出《说文》理据

该种情况是指,《说文》收有某字某音某义,《集韵》以前的韵书如《广韵》等虽然收有该字该音该义,但没有出示“《说文》”这一理据,《集韵》的编者则往往明确增补出其理据是本自“《说文》”。如:《集韵》东韵“洪”小韵胡公切下收有“”韵字,“《说文》:鸟肥大也。”《说文》收有“”,“鸟肥大也。从隹工声”,徐铉音“户工切”。《广韵》洪小韵户公切下亦收有“”韵字,“鳥肥大然”。然《广韵》未出“《说文》”理据,而《集韵》则增补之。《集韵》一书中增补《说文》理据这一现象非常普遍,具体情况还有待进一步梳理和统计。

(三)更换为《说文》理据

该种情况是指,《广韵》收有某字某音某义,《说文》亦收有此字此音此义,但是《广韵》是以其他文献材料而非“《说文》”作为理据。针对这种情况,《集韵》编者往往更换《广韵》所出理据为“《说文》”理据。如:《集韵》微韵“祈”小韵渠希切下收有“蚚”韵字,“虫名。《说文》:强也。盖蝇类。”《说文》收有“蚚”,“强也。从虫斤声”,徐铉音“巨衣切”。《广韵》微韵“祈”小韵渠希切下亦收有“蚚”韵字,“虫也。《尔雅》云:强也”。《集韵》对应之处则改《广韵》所出理据“《尔雅》”为“《说文》”。《集韵》一书中将《广韵》相应位置的其他理据更换为“《说文》”理据这一现象也非常普遍,具体情况也有待进一步梳理和统计。

(四)删除《广韵》已引《说文》理据

该种情况是指,《集韵》编者不仅会根据“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)的原则据《说文》增补韵字、增补《说文》理据、更换为《说文》理据等,同时也会根据这一原则删除其前韵书如《广韵》已出的《说文》理据。即《集韵》以前的韵书如《广韵》某字某音某义已经明引《说文》作为理据,但《广韵》所引《说文》为据之处的音、义,主要是音,与《说文》释义、徐铉注音,主要是徐铉注音不相合,这种情况下,《集韵》编者往往就会删除《广韵》该处所引的“《说文》”理据。如:《广韵》冬韵“䃔”小韵户冬切下收有“洚”韵字,“《说文》曰:水不遵道。一曰下也。《孟子》曰:洚水警予。”《说文》收有“洚”,“水不遵道。一曰下也。从水夅声”,徐铉音“戶工切又下江切”。《集韵》冬韵“䃔”小韵乎攻切下亦收有“洚”,“水不遵道”。“户冬切”“乎攻切”音韵地位同,皆与《说文》徐铉音“户工切”或“下江切”不合,故《集韵》此处删除《广韵》所出“《说文》”这一理据。此类例子在《集韵》中亦不胜枚举。

四、《集韵》征引《说文》原有之字和《说文》新附字的差异

据许慎《说文解字·叙》,《说文》共收篆文字头9 353个。宋太宗雍熙年间,徐铉奉诏与句中正等人共同校订《说文解字》一书,纠正讹误。在校订过程中,徐铉等人发现一些已见于经典的字但许慎《说文解字》却没有收,于是就进行了补充,新增《说文解字》原书未载的字共402个,这些徐铉等人补充的字就是所谓的“新附字”。

以《说文》为视角,根据笔者初步统计,我们发现,大徐本《说文》除新附字和较为特殊的新增字“笑”字以外,正文共为9 430个字头,如果再除去段玉裁所说的许书无篆头的“顦”字《集韵》未明引,以及较为特殊的“”字《集韵》未收外,字头数为9 428个。在此9 428个《说文》字头当中,除了162个字头《集韵》未明引外,其他9 266个字头《集韵》皆明引之,明引率高达98.28%。可见,《集韵》对待《说文》原有之字,不仅贯彻了其在“序例”中所立定的“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)这一原则,而且对这一原则的执行较为严格,贯彻得较为彻底。

不仅对《说文》原有之字如此,我们还发现,《集韵》编者对《说文》中徐铉等人增补的“新附字”亦有所征引。但通过比较、统计和分析后我们进一步发现,《集韵》一书在征引《说文》原书之字与征引《说文》新附字时的态度并不一致。《集韵》编者在征引《说文》新附字的时候似乎并没有贯彻或严格贯彻其所制定的“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)的原则,或是说并没有将此一原则严格贯彻到底。为了说明问题,我们对《集韵》对《说文》新附字的征引情况进行了全面的比较、分析和统计。具体情况如下:

《说文》共收新附字402个,《集韵》明引的仅有79个,明引率仅为19.65%。这一比率与《说文》原有之字的《集韵》明引率98.28%相比,相差实在是太远。这种现象表明,《集韵》编者在征引《说文》的过程中,对待《说文》原有之字和《说文》新附字的态度是不相同的,《集韵》编者制定的“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)的原则在《说文》新附字上并没有得到贯彻或者说是严格地贯彻。略举数例如下:

《说文》新附字“鹧”,之夜切,释义为:“鹧鸪,鸟名。”《集韵》禡韵亦收有“鹧”韵字,之夜切,释义为:“鹧鸪,鸟名。”《集韵》此处音义与《说文》新附字音义完全一致,然《集韵》未明引“《说文》”。

《说文》新附字“琖”,阻限切,释义为:“玉爵也。夏曰琖,殷曰斚,周曰爵。”《集韵》产韵亦收有“盏湔”韵字,阻限切,释义为:“玉爵也。夏曰琖,殷曰斚,周曰爵。”《集韵》此处音义与《说文》新附字音义完全一致,然《集韵》未明引“《说文》”。

《说文》新附字“琛”,丑林切,释义为:“宝也。”《集韵》侵韵亦收有“琛賝”韵字,痴林切,释义为:“《尔雅》:宝也。”《集韵》此处音义与《说文》音义完全一致,然《集韵》未改理据“《尔雅》”为“《说文》”。

《说文》新附字“犍”,居言切,释义为:“犗牛也。从牛建声。亦郡名。”《集韵》元韵亦收有“犍㹇”韵字,居言切,释义为:“犗牛。或作㨜、㹇。”《集韵》此处音义与《说文》音义一致,然《集韵》未明引“《说文》”。

《说文》新附字“唳”,朗计切,释义为:“鹤鸣也。”《集韵》霁韵亦收有“唳”韵字,郎计切,释义为:“鹤鸣。”《集韵》此处音义与《说文》音义完全一致,然《集韵》未明引“《说文》”。

《说文》新附字“赛”,先代切,释义为:“报也。”《集韵》代韵亦收有“赛”韵字,先代切,释义为:“报也。”《集韵》此处音义与《说文》音义完全一致,然《集韵》未明引“《说文》”。

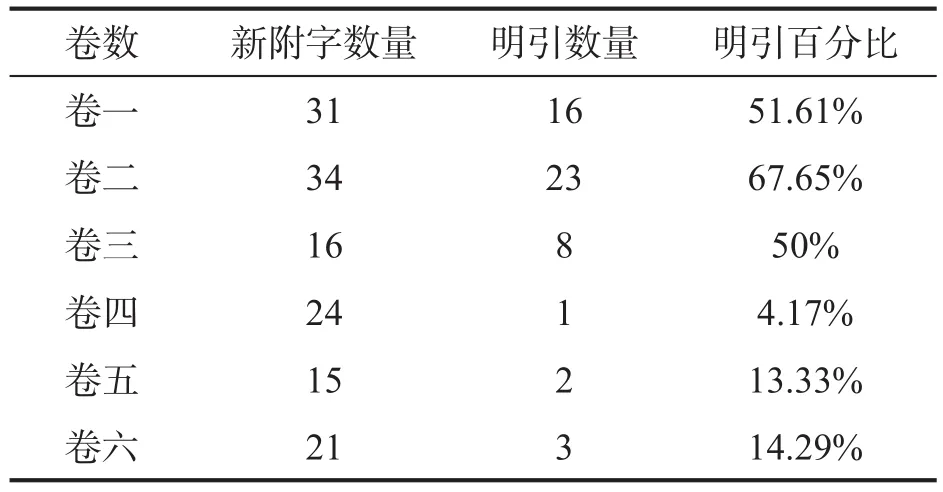

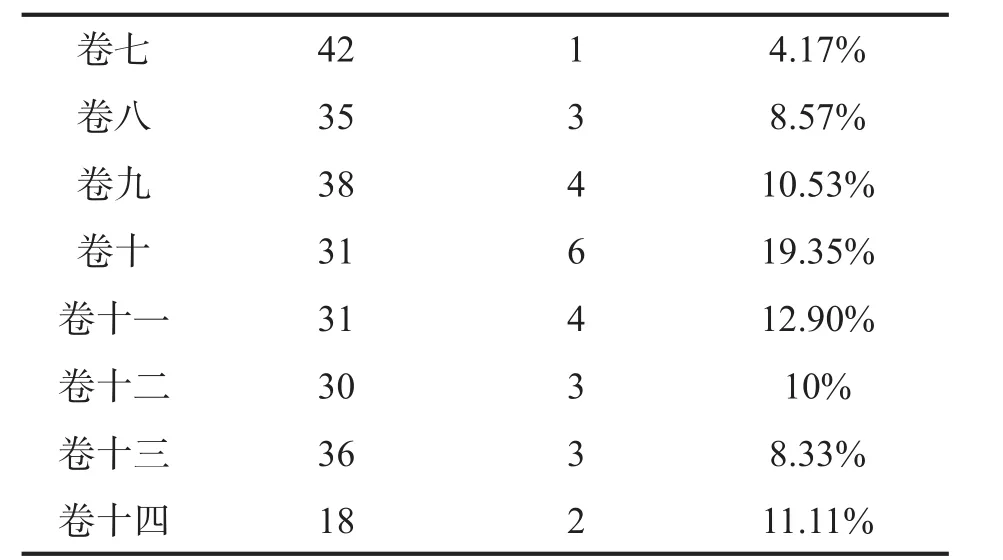

同时,我们还发现,从卷数上来看,《集韵》对《说文》新附字的征引也是不同的,请看表1:

表1 《集韵》明引《说文》新附字各卷情况统计表

4.17%8.57%10.53%19.35%12.90%10%8.33%11.11%卷七卷八卷九卷十卷十一卷十二卷十三卷十四42 35 38 31 31 30 36 18 1 3 4 6 4 3 3 2

从表1可以看出,《集韵》对《说文》卷一、卷二、卷三即前三卷新附字的引用率分别高达51.61%、67.65%、50%,但对《说文》其他各卷新附字的引用率都较低,最高的不超过20%,最低的仅为4.17%。造成这种现象的原因极有可能是由于《集韵》编者“凡字训悉本许慎《说文》”(“音义契合”)的原则在《说文》新附字上没有得到严格和彻底地贯彻所致。

综上,文章在对《集韵》征引《说文》时所在位置的音和义与今本大徐本《说文》释义和徐铉注音及相关文献材料全面比对的基础上,通过数据统计和分析探讨了《说文》在《集韵》编纂过程中的特殊地位问题、《集韵》征引《说文》所用的底本问题、《集韵》征引《说文》的原则问题以及《集韵》征引《说文》原有之字和《说文》新附字的差异问题。该研究无论是对《集韵》本身的研究,还是对《集韵》所征引的相关文献的研究,无疑都具有重要的学术价值和意义,值得我们进一步拓展。