行距配置对夏玉米群体结构的影响

司纪升,孟钰,张亚如,王旭清,李升东,孟维伟,王娜,王洪滨,刘开昌

(1.山东省农业科学院作物研究所/小麦玉米国家工程实验室,山东 济南 250100;2.山东省农业广播电视学校济南分校,山东济南 250002)

群体结构是影响作物群体光合特性的重要因素之一。群体结构对光合有效辐射的截获可以影响作物干物质的积累和产量。冠层光截获率过高,尤其是在生育后期,会削弱中下部叶层的光照条件,降低群体光合能力[1]。种植方式会影响冠层结构,构建合理的群体结构、协调个体与群体关系可以提高玉米的产量[2]。行距配置对于调节群体结构具有重要作用。合理的行距配置可以使光能在玉米群体内分布更加合理,充分利用不同层次的光源;同时,也能够改善群体内的微环境,较好地协调微气象因子与玉米产量的关系[3,4]。前人对不同行距配置对群体结构的影响做过较多研究,由于生态类型、地力水平和种植习惯等因素的不同,研究结果并不一致。杨吉顺等[5]认为,高密度下采用宽窄行种植方式能够改善群体冠层结构,提高群体光合特性;在较高密度条件下,宽窄行80 cm+40 cm的配置有助于扩大光合面积、增加穗位叶层的光合有效辐射、提高群体光合速率、减少群体呼吸消耗,从而提高籽粒产量;苌建峰[6]、杨利华[7]、Maddonni[8]等认为,等行距处理提高了群体的整齐度,使冠层分布合理,有利于产量的提高。张海军[9]研究发现,在种植密度相同的情况下,行距增大到70 cm时,玉米群体通风透光条件好,可以提高玉米产量。本研究在同一密度下,以登海605为试验材料,研究不同种植行距配置对玉米不同层次群体结构的影响,为山东夏玉米高产研究提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019年在济南市先行区太平街道山东省农业科学院试验示范基地(36°58′N,116°58′E)进行。试验地土壤类型为潮土,玉米播种前0~20 cm土层有机质含量为 12.48 g/kg,碱解氮54.28 mg/kg,有效磷 12.45 mg/kg,速效钾180.30 mg/kg。前茬作物为冬小麦。

1.2 试验设计与田间管理

试验选用夏玉米品种登海605,种植密度均为75 000株/hm2。试验设置等行距(60 cm+60 cm,R1)和宽窄行(50 cm+70 cm,R2)两种行距配置模式。采用随机区组设计,重复3次,小区面积50 m2。

试验于6月15日播种。播种时,施用缓控释肥(金正大,N∶P2O5∶K2O=26∶11∶11)600 kg/hm2做种肥一次性施入,抽雄吐丝期采用水肥一体化设备追施尿素112.5 kg/hm2。其他栽培管理措施同常规大田。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 光合有效辐射的测定 在玉米灌浆初期,选晴朗无云天气,用AccuPAR LP-80冠层分析仪测量玉米群体不同层次光合有效辐射(PAR);从玉米地上部近地面部位开始测量,每上升20 cm测一次PAR,直至玉米顶部无遮挡处测冠层顶部PAR。测时将光量子传感器探头感光面向上,与玉米种植行向呈45°水平放置,跨越2行玉米。以180 cm(穗位上叶以上)、100 cm(穗位叶层)、0 cm(近地表)作为玉米群体上、中、下层,依据以下公式计算玉米群体的 PAR透光率、截获率[10,11]。

PAR透光率(%)=测量层 PAR/冠层顶部PAR×100;

PAR截获率(%)=(上层 PAR-测量层PAR)/冠层顶部 PAR×100。

1.3.2 叶面积指数和干物质量 于玉米灌浆初期,各小区取生育期一致的代表性植株3株,并将样株按每20 cm一个层次进行分层收获,以比叶面积法测定样株每层所有绿叶面积,并计算叶面积指数;测定干物质量时,先105℃杀青30 min后置于80℃的烘箱内烘干至恒重,测干物质量。

叶面积指数(LAI)=单位土地面积内叶片总面积/单位土地面积。

1.3.3 产量及其构成因素 每个小区选取有代表性的2行(每行5 m),记录单位面积有效穗数,取回所有果穗并称总鲜重,同时按平均鲜穗重从所收取的果穗中随机选取20穗,用于室内考种,主要考察穗行数、行粒数及千粒重,折算实际产量(玉米籽粒含水量按14%测算)。

1.4 数据处理

本试验数据采用Microsoft Excel 2010软件进行处理和绘图,IBM SPSSStatistics 20软件进行统计分析。

2 结果与分析

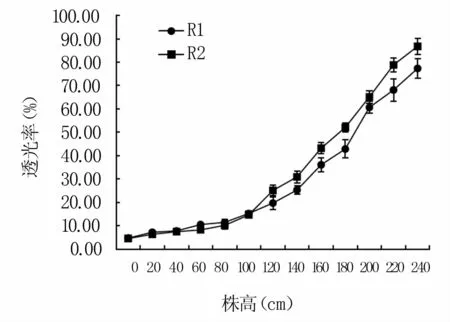

2.1 行距配置对玉米冠层光分布的影响

由图1可见,玉米冠层透光率自上至下衰减,而行距配置改变了玉米冠层的光分布。R2较R1模式优化了自穗位100 cm以上冠层的受光条件,其透光率显著高于R1模式。但穗位以下R1和R2模式玉米冠层透光率差别不大。穗位及以上叶片透光率增加,有利于增强光合作用。

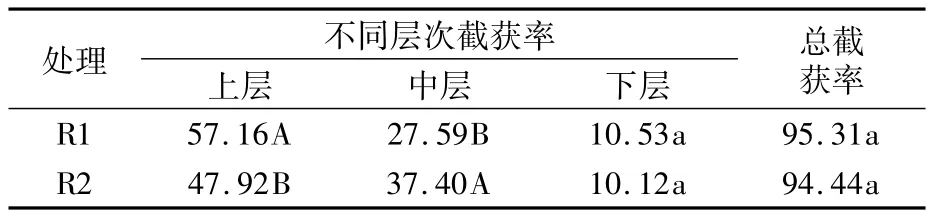

从表1可知,不同行距配置玉米冠层的总截获率相差不显著,但造成了玉米冠层上、中层PAR截获率的显著变化。R1模式上层PAR截获率高于R2模式19.28%,差异达极显著水平。R1模式上层PAR截获率过高,导致中层PAR截获率降低,而R2模式中层PAR截获率比R1模式高出35.56%,差异达极显著水平。

图1 不同行距配置玉米冠层的透光率变化

表1 行距配置对玉米灌浆期冠层各层次PAR截获率的影响 (%)

2.2 行距配置对玉米各层次叶面积指数的影响

从图2可知,不同行距配置玉米的叶面积指数总体表现为中层>上层>下层。玉米冠层上部,R1模式的叶面积指数明显高于R2模式,在中层R1模式与R2模式叶面积指数相当,而在下层R2模式显著高于R1模式。

图2 行距配置对玉米不同层次叶面积指数的影响

2.3 行距配置对玉米各层次干物质积累的影响

由图3可见,行距配置亦改变了玉米各层次干物质的分配。80~140 cm为穗位层,因此这3个层次干物质量要大于其他层次干物质量。上层、穗位层、下层干物质总量R2处理均高于R1处理,R2的干物质总量比R1的干物质总质量高13.13 g/m2,说明宽窄行处理有利于干物质积累。

图3 行距配置对玉米不同层次干物质量的影响

2.4 行距配置对玉米产量及产量构成的影响

由表2可见,R1模式与R2模式公顷有效穗数、穗粒数差别不大,但千粒重差异显著,R2模式比R1模式高17.78 g。在有效穗数和穗粒数变化不大的前提下,千粒重增加是产量增加的主要原因。R2模式较R1模式产量高6.2%,差异显著。由此可见,在本试验条件下,R2模式提高了玉米产量,增产显著。

表2 两种行距配置对玉米产量及产量构成的影响

3 讨论与结论

宽窄行、等行距两个处理冠层截获PAR值均为上层>中层>下层,光合有效辐射的利用主要集中在冠层的中、上层,与林同保等[12]的研究结果相同。孙秀英[13]发现,宽窄行种植模式会使冠层光截获总量降低。本研究结果显示,宽窄行、等行距处理玉米冠层总截获量相近,而在冠层上、中、下层分布差异较大。等行距处理冠层上方叶面积指数高于宽窄行处理,这就增强了光能截获能力。但等行距上层光能截获率的增强,影响了中层的透光率,削弱了其光能截获能力。宽窄行玉米中层透光率较高,且光能截获率高,这就显著增强了棒三叶的光合作用,延长了光合时间,促进了干物质积累。

干物质是籽粒产量的物质基础,是增加玉米产量的根本途径[14-16]。杨克军等[17]研究表明宽窄行种植模式可以有效提高干物质量的积累,为提高产量奠定物质基础。本试验结果显示,宽窄行相比于等行距种植模式干物质量有所提高,这与曹晋军等[18]的研究结果一致。说明宽窄行种植模式更有利于植株干物质的积累。适宜的宽窄行种植模式可以增加千粒重,且较等行距种植显著增产[19-21]。本试验结果也表明宽窄行处理比等行距处理千粒重和籽粒产量都显著增加。

综上所述,在本试验条件下,宽窄行(70 cm+50 cm)较等行距(60 cm+60 cm)显著改善了玉米冠层的受光条件,增强了棒三叶的光合作用,促进了干物质积累,增产显著。