城市教育空间的生产与消费

马仁锋,周小靖,窦思敏

城市教育空间的生产与消费

马仁锋1,2,4,周小靖1,2,4,窦思敏1,3

(1. 宁波陆海国土空间利用与治理协同创新中心,浙江 宁波 315211;2. 宁波大学 海洋教育研究中心,浙江 宁波 315211;3. 宁波市规划设计研究院,浙江 宁波 315042;4. 宁波大学 人文地理与城乡规划研究所,浙江 宁波 315211)

伴随门禁解除,学校空间多功能性快速发展,成长为特殊且重要的消费品。以宁波近代教会学校、现代高教园区为例,采用质性研究方法比较分析两案例空间生产与空间消费实践,诠释教育空间生产过程、为何能被消费及主要消费方式。研究发现:(1)作为现代高等教育早期雏形抑或现代大学园区,既承担人口素质提升、专业人才培养功能,又维系城市发展的人才驱动,以创新人才培养为主体的知识生产功能始终是城市教育空间的基石与主轴;(2)城市、社区、家庭参与学校管理与发展的逻辑在于:家庭期冀子女获得品牌教育资源机会形成人力资源累积途径传承或创造家族价值,城市政府将土地与货币等注入高校促成高校生产创新人才供给企业保障城市活力,催化城市群集各种风险性与创造性资本孕育新经济,继而触媒城市(企业密集区)—高校(园区)—(家庭)社区的联动,催生城市教育空间从物理空间转向社会知识空间消费。(3)城市教育空间消费方式繁杂,归根结底是受人力资本生产主导的空间塑造和空间消费,生产或消费贯穿于每个家庭的生活、生产、休闲;教育空间的生产与消费,既源于与教育有关生产要素聚集于城市特殊区位,又因教育空间的生产过程深受社会互动影响,并与城市发展阶段的经济、文化、政府/居民相互建构。

学校密集地区;教育地理学;空间的生产;高校—学生社区—科技园联动;社会空间建构

教育是人类分工专业化产生的社会现象,教育空间是承载人类教育活动的物理空间。城市与区域可持续发展既依靠教育空间生产高素质劳动者,又需要教育空间塑造文化特色鲜明的城市与区域常住人口群体,生成文化地标。教育空间发展影响城市经济社会活动的人力资本供给,教育空间是培育人类知识再生产的核心,既可奠定企业人力资本,又能引导国家社会创新。作为载体的教育物理空间,不仅集聚大量教育要素,而且在日益开放的校园环境中不断地与企业、社区等社会经济要素互动、聚合,强化了教育物理空间与城市的经济文化联系,成为城市空间优化与生产力要素配置的牵引力。21世纪初,中国地级及以上城市普遍进入发展要素由资源转向资本、新技术与高素质劳动力,人才稀缺性日益凸显。城市不能单纯依赖人才引进实现创新集聚,不得不转向发展地方高等教育,加速人才培养的地方能力成长。与此同时,学校建设的话语权逐步由中央政府让渡给地方,高校办学自主权也逐步转向省级统筹,这都直接影响了学校(群)与城市发展的互动。学校作为教育空间的主体,不论是古代学校遗址(如孔庙、书院、教会学校),还是现代大学城,都在承担教育功能同时也作为人类其他社会活动的重要场所。特别是,随着教育的平民化与社会化,大学大门被迫或主动地对社会敞开。中国现代大学校园都具有高比例的绿化、文体设施,适合城市居民对自然环境、文体设施需求。于是,大学校园作为教学、科研、交流的物理场所,兼具表征大学的城市功能发展轨迹,成为现代城市社会空间研究焦点与热点。中国宁波高等教育起步晚,经济发展迅速,迫切需要高质量的大学与科研院所驱动城市社会经济发展。因此,宁波加强教育空间与城市的互动,提升城市创新资源储备,丰富城市多样文化,对宁波乃至浙江可持续发展至关重要。

一、生产与消费视域教育空间的概念与逻辑

教育研究空间转向是教育研究者对空间的知觉和感觉,通过社教融合会生产方式和教育活动方式所历经的学校等物理空间而形成的空间体验,理解教育物理空间特性才能准确地分析与阐释物理空间中教育活动过程与现象。[1]布迪厄(Pierre Bourdieu)认为教育空间要义在于其内涵一定不能只集中在有形有色的建筑物上或仅仅落在教师与学生身上,而是既有区位,又有区位负载的其他空间关系。[2]教育空间集中体现了理解、体会和评价国家或地区教育制度,区域教育历史与传统,统治阶层与社会组织的教育力量和态度,以及决定其发展的政治与经济条件。[3]可见,教育空间是社会空间及其综合影响的结果,教育空间形成过程是一种“社会—教育”作用过程;学校负载着社会关系和社会规范建构,学校空间建构中充满民间社会力量及文化与超地方政权的互动关系;[4, 5]互动关系形成固定物理空间、半固定人际与知识空间和不定的体验与文化空间三部分,[6]继而形成内向性教育和外向性教育空间,内向空间包括了所有教育活动直接参与者的空间,学生免受外部社会不良影响;外向空间是由家庭、校外教育培训机构和各类社会公共教育场所等组成。因此,教育空间是城市空间的重要组成部分,物质形态上是各类学校群落,这些空间受到文化、经济、政治和社会的空间锻造与钳制。物理形态教育空间与教育实践活动、学生社区与城市产业区等相互作用,形成教育空间的经济与文化社会场域。

学校教育活动是社会运行的教育秩序,已成为社会生产规律,因而不会被随意地放弃或轻易变革。[7]列斐伏尔(Henri Lefebvre)指出空间是社会的产物,空间是既包含传统物质资料生产,又涵盖了社会关系生产的特殊生产要素。[8]教育空间既有物理层(自然环境、建筑、设施等物质元素组成),又有社会层(教师、学生、家庭、邻近社区等构成日常生活关系),而且还有权力层(物理层的设计、建设与运维的国标,社会层遵循的政治制度与法律等);既是封闭的(拥有门禁与围墙的校园、相对独立的运作体系等)、又是开放的(与家庭、邻近社区、隶属城市或省政府互动)。教育空间的生产与消费是人类教育活动运行关系中密切相向的一体两翼,随着城市各类形式教育空间不断涌现,城市对教育空间产出的人才、创新与文化等需求日益高涨,即为教育空间消费。教育活动是一种空间存在,有特定教师—学生互动情景及其设施,遵循教育生产关系,较其他空间具有较为独特的空间生产逻辑。相比基础教育学校空间,高等教育学校空间受所在城市的区位及自身办学层次与学科结构,其生产与消费活动更加鲜活。[9, 10]

空间不只是社会发展的静止容器,更是鲜活地参与社会历史发展过程。教育空间既弥漫着教育活动主导的社会关系,又不断孕育新型教育社会关系。当人类教育活动还未形成一种独立的社会分工与空间场域时,教育空间也就没有受到范围、形式及标志性建筑的规定,教育活动没有场所、时间、政治等方面限定。因此,现代学校出现以前的教育活动及其场所,可归为原始教育空间;它与近代以来学校为代表的教育空间形态示意性、规制性相比,具有自由与拓展特征。现代学校是传承人类文明的“知识生产系统”,学校承担着将不同年龄段人群与社会体系整合的重任。

于是,现代学校尤其是高等教育空间往往拥有区隔于社会的规范和法则,既强化教育空间的独特逻辑秩序,又通过开放围墙使社会规则渗透至教育空间。纵使城市或区域对教育活动各方面需求波动不稳,现代大学仍与城市或区域经济社会相互影响。由此,大学校园与社区无疑是城市发展战略资源,大学生是城市未来公民和高技能阶层。他们不仅保持城市经济活动多样性,也是多元文化与娱乐设施的消费者。学生流动性是提升城市或地区之间的社会凝聚力的重要媒介,但是大学校园与学生社区的信息通常很少,学生社群是一个无形人群,在地方政策中被赋予很小的发声空间。大学和城市规划者之间缺乏主动沟通,仅有学生成为问题源头的时候才关注城市与大学、学生社群的关系。

尽管如此,人力资本作为城市发展重要性决定因素,竞争力要求城市给予大学和学生社区积极政策。国家或地区教育规划往往忽视该问题“城市”维度,未关注人力资本的高度流动性,并且需要城市积极吸引与服务。大学及高等研究机构已被认定为人力资本形成和科学知识生产增强区域发展的决定因素,但是鲜有城市将大学和城市文化/人力资本生产联系转化为战略共同点,继而服务大学校园、学生社区和城市之间的所有接触领域。新兴社会经济环境,需要增强城市与大学、社区之间的协同性,创造知识提升大学服务城市竞争力的能力。但是这种依赖性不是单向,大学与学生社区日益嵌入城市专业化分工,在中央政府消减财政时代大学发展取决于私人赞助、捐赠者、学生学费等,显然大学隶属城市的企业和风险投资者是学校与学生社群各类日常活动的主要赞助者之一。

作为当代城市关键节点的大学与学生社区,日益成为城市社会经济发展“问题”的响应源,无止境的知识生产追求成为大学与学生社区主要任务之一。谨慎的城市规划会让大学校园与学生社区进入良性的发展循环,最具吸引力路径是让大学与学生社区更好发挥教育和研究作用,形成城市创新与人才集聚“磁铁”,这有利于培育更具吸引力的城市氛围,最终成为城市经济社会稳定“增长引擎”。如何促进大学校园、学生社区与参与城市发展的相互作用,成为制约大学校园及学生社区为内核的教育空间与城市系统互动过程的平衡难点(图1)。

大学与公司有直接联系,如大学服务于私营部门的技术开发、技术咨询和人员培训等形式服务,这成为社会资源被交易到大学扩大教育功能、实现新设施和基础研究的资金保障。同样,大学也聘请私营部门从业人员进行教学活动。于是,教育空间“向真实世界敞开”,提供实用的专业知识服务于公司越来越高的创新追求。公司也和他们的所在城市直接关系,因为公司创造就业机会和税收服务社区与城市,同时也要求城市提供或资助基础设施。显然,以高等教育机构与学生社区为核心的教育空间和城市之间关系,往往发生在作为“城市品牌”大学声望中,于是教育空间直接或间接参与城市动态竞争力的培育。

高等教育往往“嵌入”城市创新经济,提升城市人力资本的社会资本,影响城市决策和本地公司生产力,甚至以涓滴效应影响社区发展。这些互动过程不仅仅是机构之间,而是大学教师、学生和企业家、居民等不同行为主体之间的交织。

换句话说,如果基于相互承认、对话、合作实现“一体化”互动构成基础制度,将有助于教育空间推动城市可持续发展。

图1 以高等教育为内核的教育空间生产与消费逻辑

表1 古代宁波主要书院建置情况

资料来源:宁波市教育委员会编.宁波市教育志.杭州:浙江教育出版社,1996.

二、宁波教育场所的数量变迁与办学场所扩张

书院是中国封建社会特有的一种教育组织形式,据《慈溪县志》,三国东吴“虞读尉讲舍”系宁波最早一所讲学机构。至唐末,书院教育开始萌发与宗教教化的发展、北宋的“理学运动”、南宋的文化中心南移、明朝地方官学与社学的繁荣等,是推动宁波书院教育发展的大事件。其中,书院是兼具藏书、教学于一体的教学空间,是封建社会宁波重要的教育场所。史书记载宁波最早书院是象山蓬莱书院,此后历朝都有建设书院(表1),宁波中心城区书院主要建在三江口,后逐渐向外扩散,但仍密集设在现宁波市鄞州区、海曙区等地。

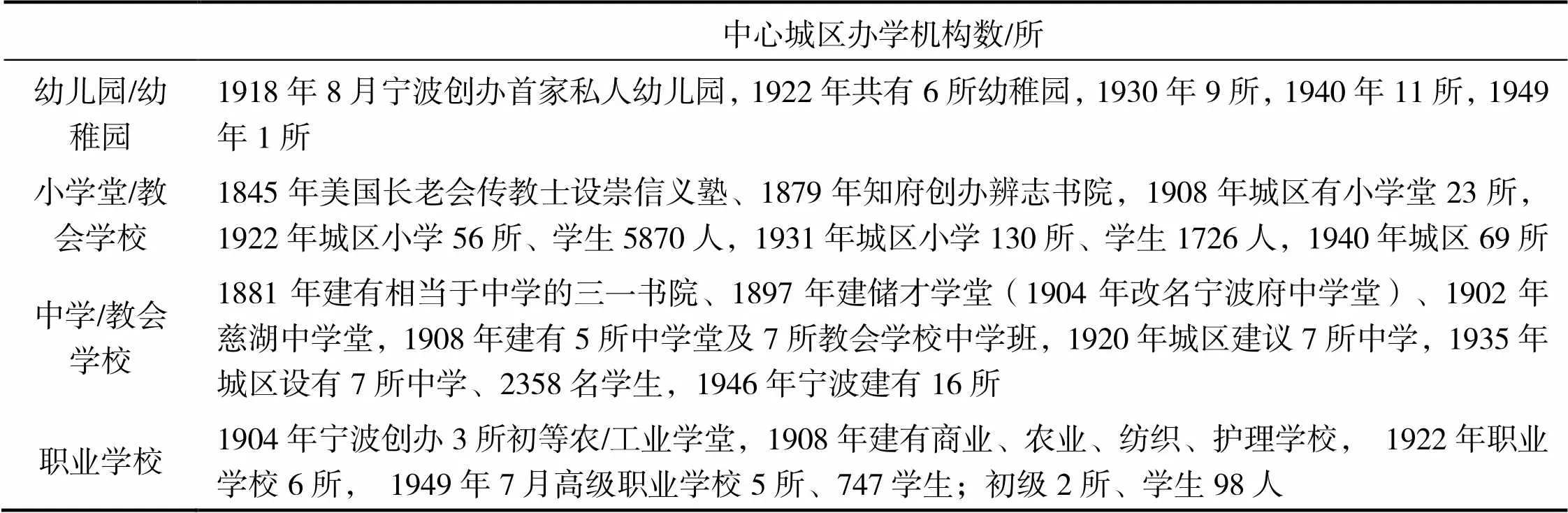

1840年鸦片战争爆发,宁波被迫开埠,教会学校催化清政府积极创办公立教育场所。教会学校大多数都比较“简陋”,教育场所一般是暂借的民房和教堂。中华民国成立后,宁波迅速发展幼儿与初等教育、中等职业教育,1927-1937年宁波小学、初等职业教育得到较大发展,1937-1949年宁波城区初等教育与中等职业教育场所快速增长(表2),鄞县、镇海、慈溪仍是主要教育场所聚集地。

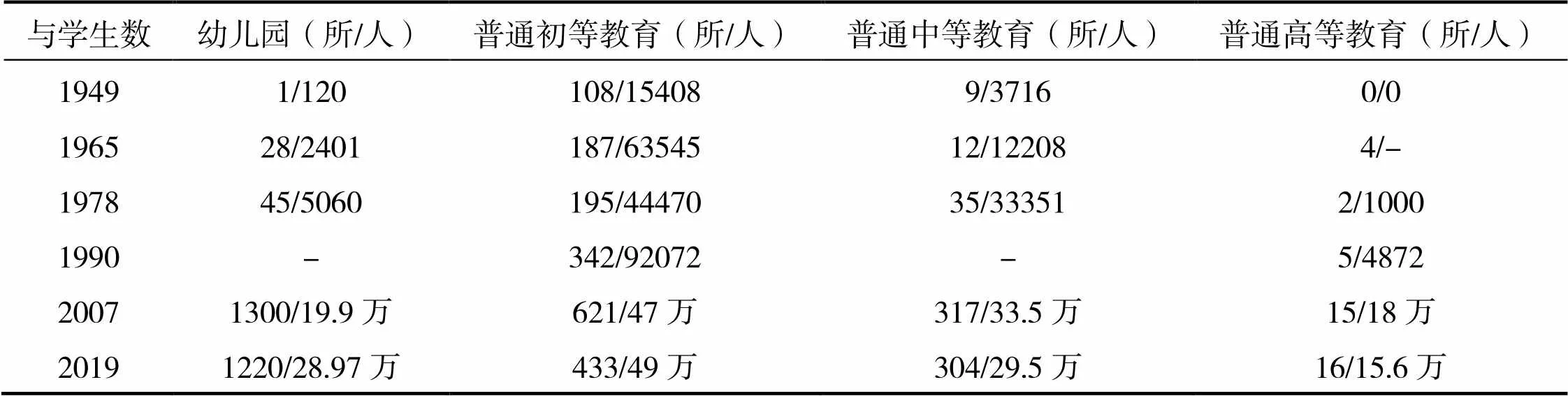

1949年宁波教育发展进入新阶段,首先是公立私立学校接管、旧学校改造的缓冲时期,1957年底完成了旧教育的改造,全市拥有小学2652所、中学68所、中等技术学校3所。[11]进入社会主义教育探索阶段(1956-1966),开始重视中等职业教育与高等教育及其对城市发展重要作用。1966-1976年“文化大革命”致使宁波城区教育大跃进,城市兴办各类教育缺乏经济保障;1978年,宁波仅有14.3% 的适龄儿童进入幼儿园,全市仅有2所高校,在校学生1000余人。改革开放40年,宁波城区幼儿教育、九年义务教育、中等教育、高等教育及成人教育步入正规。至2001年,全市义务教育人口覆盖率达到100%。宁波中学城区各类教育机构数量及在校生数量如表3,表明宁波中心城区各层次教育机构发展迅速,中心城区小学和初中基本满足人民群众需求,其他层次教育机构尚不能充分保障各层次适龄人口就学需求;尤其是优质高中、普通高等教育较同类城市发展严重滞后。[12,13]

表2 宁波1840-1949年城区幼儿园、小学、中学数量变化

资料来源:宁波市教育委员会编。宁波市教育志.杭州:浙江教育出版社,1996。

表3 宁波市中心城区1949-2019年各层次教育机构数

资料来源:1949-1990来自宁波市教育委员会编.宁波市教育志.杭州:浙江教育出版社,1996;2000和2019年源自宁波教育局官网,为全市数值。

三、宁波市教育空间的生产与消费

(一)1949年前后宁波教会学校的生产与消费

不同于中国其他城市,宁波被迫开埠通商后,教会创办的教会学校对正走向没落的封建教育带来了较多冲击。教会教育是宁波教育近代化的催化剂,是新式人才的摇篮,是社会风气改善的助推器,[14]这些传教士对宁波教育所作的贡献是不可磨灭的。1842年后,宁波作为五个开放口岸之一,西方传教士接踵而至,在宁波涌现了中国最早的一批西式教会学校(表4)。迄1947年,在宁波城区创设教会中学、小学、职业学校、成人学校、幼稚园、宗教院校50余所。五卅运动前后,宁波民国政府开展收回教育权运动,许多教会学校转为官办,至1949年城区有小学108所、学生15408人;中学9所、学生3716人;中等职业学校5所、学生747人;幼儿园1所、幼儿120人。宁波的教会学校发展初期多是初等小学程度,后通过扩充、合并、课程调整,向中等学校发展,成熟期已初步建立涵盖学前教育、初等教育、中等教育和职业教育的学校体系。[15]虽然传教士的办学宗旨在于传道,但宁波市不少教会学校还设置了一些自然科学和社会科学,西方科学技术和价值观念渗入普通乡绅学子。近代教育萌芽时期,宁波各类教会学校校舍非常简陋,一般借用居民居住及教堂空间,过渡到新教育阶段后由于自身教育意识的快速增加,教会学校基础设施亦不断得到改善。时至今日,当初教会教育场所多数融于现代城市而销声匿迹,尚有个别保留下来或继续留作教育用途,或留作历史纪念空间。

特殊时期的宁波教育场所生产及其后续发展过程,显著地表征了教育空间与其他社会空间在文化、经济、政治等要素作用下的相互影响和转换(图4)。该过程,西方文化、知识传授方式、历史建筑、历史故事交织叠加其中,教育的社会文化空间意蕴浓郁并逐渐扩散。教会教育在宁波发展推动了宁波教育近代化。此外,教会教育留下诸多承载着许多历史故事和具有西方文化特色景观,成为现今宁波城市旅游、怀旧的去处,形成了特殊时期宁波教育空间的消费。显然,教会教育在宁波教育空间的形成与演化过程起着不可替代的作用。

(二)宁波高教园的生产与消费机制

1980年以来,宁波社会经济发展迅速,对人才需求日益高涨,计划经济时期人力资本配给制度转型加速了宁波地方政府创办高等教育决心。宁波高等教育历经文革时期“调整、巩固、提高”方针,一直停滞,与宁波充满活力的经济社会水平不相适应。至1998年底,全市仅有5所高校,在校学生数为1.25万人,毛入学率为8.8%,低于9.1%的浙江省水平和8.9%的全国水平,且落后于全国同类城市。1999年,在第三次全国教育工作会议后,宁波市开始重视高等教育并开始实施“科教强市”战略,把教育摆在优先发展的战略地位,致力于走出一条具有宁波地方特色的发展道路。1949-1986年,宁波市高等学校集中在中心城区,随着办学规模扩大逐渐外迁,继而出现分散格局,对学校师生日常生活、通勤等带来极大不便。同时,宁波中心城区与郊区县市都存在着人才需求。为弥补教育空间设和生产过程未能很好契合社会经济空间带来的后果,需要整合和优化集中布局。宁波市于1999年启动了高教园建设,把建设宁波高教园作为“一号工程”并规划了位于鄞县(现鄞州区)中心区的高教园南区和环宁波大学的高教园北区。2002年12月,总投资38亿元、规划建设面积6500余亩、建筑面积110余万平方米的宁波高教园南区基本建成,成为全国首个高教园。2017年在甬高校16所,在校学生19.6万人,毛入学率达60%,均超过当年浙江省及全国水平,扭转了宁波高等教育滞后局面,较好地满足了宁波市经济社会发展对高层次人才的迫切需求。[16]

宁波高教园规划提出“集教育、文化、旅游、生态于一身的多功能高教园”建设目标,这适应了教育发展过程中高校场所的社会化、大众化和地方化,开始与社区、科技园相结合,高教园建设是高校社会化的产物,而高教园建设使得高校社会功能更加显著,衍生了诸多高等教育空间生产现象。高教园内大学之间没有围墙,只以水系、绿化、道路相隔,以建筑风格和颜色显示区别,许多市民在周末到大学里进行简单的文体娱乐,尤其像宁波大学、宁波诺丁汉大学等高校的周末常有人来此度过闲暇时光;以至于有些人将美丽的校园作为背景拍摄婚纱照,有些特殊景观被导演看中选做电影的拍摄地,还有些人作为校友回归母校来寻找以往的记忆;开放的校门、开放的教室,让校外人也可以有机会到进入大学进行课堂体验,学校之间也互相开放,承认学生在其他学校修读的课程和学分,高校一些专业的实验设备可以互通有无;各校图书馆、体育中心、会议中心、餐饮中心等资源向社会开放,每个学校都有宣传栏,宣传学校各种活动,同时有非常多的广告,包含着招聘、教育机构、购物促销等许多内容,这是教育空间的消费方式,商家或公司通过得知学生的兼职、就业需求,考研、考公、四六级辅导的需求以及生活需求获得商机。一个没有围墙的高教园,完全突破了传统高校办学模式。一方面,对高校校园注入城市文化资源,既保存和发展了城市文化,也使高校师生对所在城市产生强烈的认同感和归属感。另一方面,高校校园资源对城市社区的开放和注入,也有力地促进了城市社区居民整体文化素质和生活质量的提高。同时,高校社会化这一现象可能带来教育空间功能、形态的转变。如,许多高校教师慢慢从注重知识的传播同时也开始注重知识的社会和经济效益;宁波许多高校为学生提供了促进研发和成果转化的研发平台、孵化平台和产业化基地,促进学生与社会快速接轨,同时也为城市发展注入了新企业、新活力;宁波大学、浙江大学宁波理工学院等高校开展了许多为地方和社区服务的培训课程;校园空间逐渐世俗化,越来越注重经济效益,特别是处于校园中各种商铺及对外承包的校内日常经营活动。透过这些转变可以看出作为高等教育空间主体的老师和学生的社会属性日益复杂且快速变化(图5)。

表4 宁波教会学校发展

资料来源:吕莹.教会学校与近代宁波教育研究[D].宁波:宁波大学,2009;宁波市教育委员会编.宁波市教育志.杭州:浙江教育出版社,1996.

图4 宁波教会教育空间生产与消费逻辑

宁波高教园建设采取“政府投、学校筹、社会助”筹资模式,形成了合理的资金筹措结构,较好地解决了高教园建设资金短缺问题。总投入约30亿元资本中,“政府投”约12亿元、“学校筹”约12亿元、“社会助”约6亿元,多元化投资体制既减轻了政府财政压力,又避免了原来办学体制下政府管理弊端。[17]市场化经营机制让高教园决策者尝到甜头,宁波市继续在原来整体规划征用6000余亩土地中拟将原规划用于教师公寓等服务设施建设的2000亩土地用于市场经营。高教园建设,带动了周围地块开发,土地迅速升值,园区地价已经飙升至原来的5-6倍,而且还在升值。为此,宁波市拟将该地块教师公寓建设与商品房开发有机结合起来,将地块按照市场价转让给社会企业,并将筹集到的经费用于园区建设,可以筹集到10亿元资金再用于园区建设,将推动高教园进一步发展。这种高教园管理及其土地利用方式很明显的体现了教育空间与社会空间在经济、政策和文化作用下的转化和互动,形成了高校-社区-科研院所互动模式。其中,威权与资本是潜在控制大学校园空间的双重动力,[18]既主导了宁波高教园规划的空间标准与空间生产规律,又塑造了学生社区和教师社区的租金形成机制。

四、结论与讨论

以现代大学或大学园区为核心的教育场所与城市之间互动,已经学会了如何适应城市用户群并从中受益,尽管存在一些问题仍未解决。例如,在城市内部尚未形成适宜大学生社群的校园、宿舍、文化设施和户外集会场地等,以及与学生社群身体分离的城市专门设施。同时,伴随国际留学生的快速增长,城市本土文化如何与国际学生社群和谐相处,相关“制度化”建设并未得到公众支持。但是,这并不影响成功的城市与高效率大学教育空间的生产与消费,尤其是大学成为城市企业创新、城市政府决策不可分割的一部分,中小型企业往往能捕捉“学生社群—大学—政府”互动过程中知识溢出,创造就业与社会进步。

图5 教育空间及其与城市利益相关者互动生产逻辑

第一,教育空间生产过程承载着教育社会关系的生产,能够满足人类对人才的物质需求和文化地标等心理需求,教育空间的消费刺激了人类将两者向着更完善、更符合人们需求的城市社会功能及城市游憩与科创空间有机结合的方向推进。一些有历史、环境优美以及有特殊文化意蕴的教育场所成为教育空间消费对象。教育空间的消费方式日益多样,归根结底受教育空间生产塑造的过程及其物理空间影响,无论是生产塑造还是消费都贯穿于人们的生活、生产、休闲等日常活动。

第二,城市、社区、家庭参与教育空间发展的逻辑:家庭期冀子女获得品牌教育资源机会形成人力资源累积途径传承或创造家族价值,城市政府将土地与货币等注入高校促成高校生产创新人才供给企业保障城市活力,催化城市营销群集各种风险性与创造性资本以发展孕育新创新经济(业态),继而触发融合城市(企业密集区园)—高校(群园区)—(家庭)社区的联动,催生新型城市教育空间从物理空间转向社会知识空间载体与消费品。

第三,城市教育空间消费方式繁杂,归根结底都是受人力资本生产主导的空间塑造过程和空间消费,生产或消费都贯穿在于每个普通人家庭的生活、生产、休闲;教育空间的生产与消费,既源于与教育有关生产要素聚集于城市特殊区位,又因教育空间的生产过程深受社会互动影响,并与城市各发展阶段的经济、文化、政府(居民)相互建构。

当然,城市、社区、学生(教师)社群参与到教育空间生产与消费之中,城市土地、资金等资源与规制注入教育空间,为学生学习、教师科研场所扩张,乃至社区或各类公司实验室参与其中,同时公司职员与社区居民作为消费者参与教育空间规划设计、施工改造及至新建过程,他们角色逐渐从辅助转化为决策,控制了城市教育空间的生产与消费过程。长期看,城市及其教育空间的关系可持续需要公共部门的干预,但是如何积极推动高等教育机构、公司、师生社群形成“知识”溢出网络,使得教育空间能够“扎根”隶属城市,将知识生产地孵化驱动城市创新发展。

这既需要通过繁荣公司与师生社群的创新创业市场,引导风险投资提高学生创新创业质量以及他们在日常生活中形成地方认同,继而提升城市人才引力,这有助于实现可持续城市与可持续大学的双赢目标。

[1] 田晓伟. 论教育研究中的空间转向[J]. 教育研究, 2014, 35(5): 11-18.

[2] 布迪厄, 华唐德.实践与反思: 反思社会学导引[M].李锰,译.北京:中央编译出版社, 1998.

[3] 艾萨克·康德尔. 教育的新时代[M]. 王承绪, 译. 北京: 人民教育出版社, 2001: 22-23

[4] 石艳. 学校空间与不平等性别关系的再生产[J]. 当代教育科学, 2007(15): 6-9.

[5] 王铭铭. 教育空间的现代性与民间观念[J]. 社会学研究, 1999(6): 103-116.

[6] 苏尚锋. 论学校空间的构成及其生产[J]. 教育研究, 2012, 33(2): 29-34.

[7] 张品. 教育与城市空间生产——基于对城市社会学空间研究的拓展[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2016: i-iii

[8] 列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]// 包亚明.现代性与空间的生产.上海: 上海教育出版社, 2003.

[9] 苏尚峰. 行动研究的三重意涵及学校空间的生产[J]. 教育学报, 2009(4): 64-68.

[10]王成超. 我国大学城的空间模式与区域联动研究[D].上海: 华东师范大学, 2005.

[11]宁波市教育委员会. 宁波市教育志[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1996: 195, 290

[12]黎琳, 温松岩. 宁波高等教育跨越式发展中的“创新现象”[J]. 中国高教研究, 2003(9): 44-46.

[13]董刚, 秦磊. 加快高水平大学建设 推动宁波高等教育提升发展的对策建议[J]. 宁波通讯, 2019(11): 28-29.

[14]吕莹. 教会学校与近代宁波教育研究[D]. 宁波: 宁波大学, 2009.

[15]陈君静, 吴莉. 教会教育与近代宁波社会[J]. 宁波大学学报: 教育科学版, 2010, 32(5): 12-15.

[16]王益澄, 马仁锋. 港口城市的空间结构及其影响研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2014: i-iii.

[17]余斌. 宁波高等教育发展研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2006.

[18]魏皓严, 郑曦. 双重动力机制下的大学空间[J]. 城市建筑, 2010(3): 13-19.

Production and Consumption of Campus Space for Urban Education

MA Ren-feng1,2,4, ZHOU Xiao-jing1,2,4,DOU Si-min1,3

(1. Innovation Center for Ningbo Municipal Land and Marine Spatial Utilization and Governance, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 2. Institute of Maritime Education, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 3. Ningbo Institute of Planning & Design, Ningbo 315042, China; 4. Institute of Human Geography and Urban-rural Planning, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

With the campuses open to the public, the school space has developed into a special and important multifunctional consumer product. This research used the qualitative method to investigate the cases of past missionary schools and today’s higher education parks in Ningbo to compare and analyze the campus space production and consumption to explain the production process of education space, the main consumption methods and the motivations for consumption. The results indicated that: (1) campuses play a vital role in promoting the population quality and professionals training, and in maintaining the talent-driven urban development as a main educational function, and the cornerstone of educational space; (2) households, communities, and cities participate in school management and development since households hope its children to have access to quality educational resources as a cumulative approach to human resources to pass on or create family values while city governments inject land and money into universities to promote the supply of talents in colleges and universities to ensure the urban vitality as catalysts of various risks and creative capitals of urban marketing clusters to develop innovative economies (business forms), and then triggers the connectivity of cities (enterprise clusters), colleges (parks), and communities (households) to spawn a new type of educational space carrier and consumer goods; and (3) modern educational space consumption presents a variety of modes, as the spatial shaping process and space consumption, dominated by human capital production, runs through ordinary people’s lives, production, and leisure where factors related to education are concentrated in the special location of a city, social interaction, economy, culture, governance, and demographic status in the phases of a city’s development.

school agglomeration; educational geography; space production; connectivity of universities, student communities, and sci-tech parks; social space construction

G40-053; K901.2

A

1008-0627(2020)06-0063-10

2019-10-11

宁波市教育科学规划重点课题“中法合作地学类专业服务宁波资源环境人才需求的培养体系构建”(2019YZD001);宁波大学教研重点项目“人文地理与城乡规划(中法合作)专业人才培养方案优化研究”(JYXMXZD201836);宁波大学本科生课程思政示范课程“区域分析与规划”和研究生课程思政示范课程 “空间规划理论与实践”

马仁锋(1979-),男,湖北枣阳人,教授/博士,主要研究方向:人文地理学、海洋经济学、国土空间规划及地理教学论研究。E-mail: marfxf@126.com

(责任编辑 赵 蔚)