依据海绵城市建设规划的雨水系统改造方案探讨

何宏福

(上海市浦东新区规划设计研究院,上海 200127)

1 聚焦上海市海绵城市

上海市作为我国滨江沿海的特大城市,土地具有“三高一低”的特点,即土地利用率高、地下水位高、不透水面积比例高和土壤入渗率低,海绵城市建设的推进是打造上海新时期“生态之城”的重要一环。目前上海已明确:规划至2020年和2030年,城市化地区海绵城市建设比例分别达到20%和80%以上。

2016年4月,经上海市政府积极争取,上海市浦东临港地区被列入了全国第二批海绵城市试点,试点区分为已建城区海绵工程建设、新建城区海绵工程建设、商务街区海绵工程建设、老城区积水点改造河道综合治理、湖泊水体生态保护净化、生态廊道雨水滞蓄净化、围垦区生态保护与修复利用等7个类型示范区[1]。2016年8月,市住房城乡建设管理委员会同市发改、规土、交通、环保、水务、市容绿化等部门已编制完成并印发《上海市海绵城市建设技术标准图集(试行)》、《上海海绵城市建设技术导则(试行)》,有效指导推进了上海市海绵城市的规划设计和实施建设。2018年3月,市政府常务会议研究了《上海市海绵城市专项规划(2016-2035年)》,该专项规划是在全市层面对海绵城市建设的总体指引,并与上海市2035城市总体规划进行了良好的衔接,这标志着上海海绵城市建设将全面有序地铺开。

2 现状及存在问题

(1)雨水系统排水设计标准

目前,上海浦东地区主城区河网以及主城区外水系下游断面水质处于Ⅲ~劣Ⅴ类状态,地表水体水质达标率低。初雨污染控制(以悬浮物TSS计)率有待提升,年径流总量控制率在50%~75%,未达到海绵城市建设相关指标要求。生态岸线恢复率需结合生态整治工程完善,部分地区积水、内涝风险尚存。

(2)海绵城市的规划与实施

现行控制性详细规划体层面难以将海绵城市建设指标与其他建设用地指标进行平衡并落实,用地方案沟通协调具有一定难度,需加强控制性详细规划与海绵城市实施层面专项规划的衔接。

目前,现有的海绵城市改造案例绝大多数都拘泥于单个“点”的海绵改造,缺乏多层次、宽领域、系统性的规划实施。如何加强各部门之间的联动,将海绵城市建设的综合目标分解为各个层次和领域的单个具体目标十分必要。

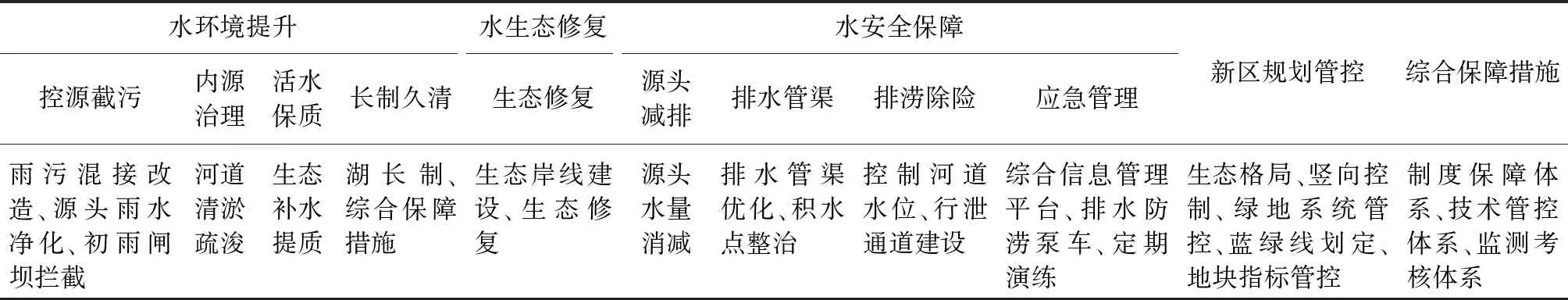

3 海绵城市建设体系

防灾、控污、城市生态修复以及雨水资源化等目标的实现是“海绵城市”建设的核心内容,主要通过机制建立、规划调控、设计建设、运行管理等全过程、多专业协调与管控,保护和利用城市绿地、水系等空间,预先发挥绿色场地设施的天然功效,科学结合传统灰色市政排水设施,联合构建具有“弹性海绵”功能的雨水综合利用和排放的体系,实现雨水径流的“渗、滞、蓄、净、用、排”,应对极端雨洪天气,保护或修复城市生态系统,恢复城市良性水文循环[2]。

LID是海绵城市建设的重要技术和手段,LID亦可以解读为由狭义与广义的LID所构成,如图1所示。LID从目前国内外实施情况来看,多指雨水在流入排水管道之前,在区域范围内应用的一些源头分散式小型设施,主要包括透水铺装、植草沟、雨水花园、绿色屋顶、表流湿地等,主要针对中小型降雨进行径流总量和污染物的控制。广义的LID措施应对城市国土空间总体规划、水系水利规划、排水防涝规划、绿地系统规划等统筹考虑,分解指标,提出控制要求。通过科学的“源头-过程-终端”实施改造途径,采用 “绿-灰”场地和市政设施相结合的方式,最大发挥管渠、绿地、水系等灰-绿-蓝空间的协同作用,提高应对大流域、特大暴雨事件的能力,发挥净化、调蓄和安全排放等多功能,最终实现排水防涝与海绵城市的综合控制目标。

图1 海绵城市建设体系的构建Fig.1 Establishment of Sponge City Construction System

4 规划引领

海绵城市专项规划的内容可落实到城市总规与详规两个层面,加强海绵城市规划编制体系与上海市现行规划编制体系衔接,并在项目方案实施阶段开展相关海绵城市规划设计的编制工作,规划设计方案应从空间布局与指标、要素两方面进行指引和控制。

4.1 总体规划层面

总规层面的海绵城市专项规划应根据城市或区域海绵城市建设总体战略性目标,统筹确定海绵建设的各项目标,引导下层规划的编制。战略目标的确定应综合考虑城市不同区域的排水条件、建设条件等[3-4],参照区域编制的水系水利、排水以及绿地系统专业规划,以地区排水防涝、水污染防治和水环境改善为主、雨水资源利用为辅的原则,因地制宜地提出战略性对策。

总规层面的海绵城市专项规划应与市总规、区总体、新城、新市镇总体规划及城市排水(雨水)防涝规划、排水系统专业规划等相关水务行业规划相协调,对主城区、新城、镇区和郊野地区提出年径流总量控制目标、年径流污染控制目标、水污染防治策略等。

我院和旭上数控技术有限公司共同建设智能制造与数字化车间,它是对现有智能制造实训基地资源进行进一步整合,能够对教学过程中产生的各类数据进行采集、分析、处理,丰富课程教学资源。我院主动适应经济发展新常态,积极响应国务院“大众创业、万众创新”的号召,大力发展创客空间,率先建设“创客校园”,与南京特斯拉智能科技有限公司(Amaker)合作,为学生创造一个创新、开放的学习环境,为社会培养更多创新型技术技能人才。空间品牌活动有:创客嘉年华、创客集市、创客大赛、创客周末、创意激荡夜、创客季等。每年产生创客作品超过1000件,年专利授权量和申请量均超过50件。

4.2 详细规划层面

详规层面的海绵城市专项规划主要落实城市或区域总规等上位规划中提出的海绵城市打造的目标与要求,确定详规层面的控制目标,并以道路和河道所围合的地块或街坊为基本单位,以控制目标为导向、对相关规划指标和要求进行分解落地。详规层面的海绵城市专项规划应通过河道蓝线、陆域控制线以及道路防护绿线等规划控制线的划示,明确河湖水域与道路绿化隔离带的控制范围,保证上位规划中河湖水面率、绿地率等指标的落实。

控制性指标和引导性指标应在详规层面的海绵城市专项规划中提出。地块径流削减量为控制性指标中的核心代表指标[5],该指标是基于区域地形地貌特点和年径流总量控制目标而制定的。引导性指标主要是为了实现除控制性指标功能以外的海绵城市建设目标,是指导控制性指标落地的具体途径,如透水铺装率[6]、单位硬化面积调蓄容积、下凹式绿地率、绿色屋顶率等。

5 规划改造方向

海绵城市雨水系统构建的主要功能是使已开发建设区域的城市水文特征接近开发前,达到降低城市径流污染、缓解城市内涝、充分利用水资源、使城市生态环境得到保护和持续改善的目的。其内容可以涵盖在以下4个方面。

5.1 水安全

海绵城市水安全方面的规划改造主要包括内涝防治设计重现期、管网标准、除涝标准等强制性指标项目的落实。根据《上海市海绵城市专项规划2035》的规划要求,现状的防洪除涝标准与规划控制指标存在较大差距,尤其雨水管网暴雨设计重现期由1年提升为3~5年,现状雨水管网及设施改造压力大。因此,单纯依靠传统灰色基础设施排水模式向“绿灰”设施相结合排水模式的转变迫在眉睫。

在传统的雨水排水基础上,在海绵城市建设体系下如何实现“快引、快排”十分关键。地块雨水排放系统应加强竖向设计,提高雨水向市政管网的引流速率。市政雨水排水系统应统筹片区进行合理的排水片区规划,充分考虑雨水排距与内河常水位标高之间的关系,避免出现雨水倒灌的现象的发生。主要排放河道应定期进行河底清淤,为雨水排放提供合适的水利条件,雨水排水管道应结合新的排水设计标准进行实施,老旧管道必须定期清淤,为雨水快排提供良好条件。

从广义LID雨水系统构建角度出发,结合区域水系规划,充分保护自然水体,加强河道疏浚工程建设,推进断头河成网开发实施,鼓励大型多功能调蓄水体结合项目实施,从而加强区域降雨调蓄能力,提高防洪除涝标准。从狭义LID雨水系统构建角度出发,在雨水进入管道之前,从源头因地制宜地构建疏散有序和规模合理的海绵设施,主要包括透水铺装、调蓄池、雨水花园、雨水湿塘、表流人工湿地、绿色屋顶等[7-8]。

5.2 水环境

海绵城市水环境的改造完善,需严控重点水功能区达标率和年径流污染控制率。结合区域城市总体规划,根据工业用地和水系的规划分布,提前预判可能影响重点水功能区的点源和面源,严格限制点源排放,重视面源污染防治,加强海绵城市规划系统的开发应用[9]。水务部门应加强顶层设计,统筹河湖内源治理,加大水资源管理和保护力度,提高水环境检测能力。年径流污染控制率应由区域用地性质、建设情况、水环境保护要求、径流污染形式及特征等综合确定,目标控制应由LID雨水系统和城镇排水系统共同承担[10],城镇排水系统中宜对初期雨水进行截流、调蓄和处理。

5.3 水生态

年径流总量控制率、水生态岸线改造率、河湖水面率的规划控制是打造海绵城市水生态的核心内容。年径流总量控制目标,应综合考虑区域开发强度、水资源现状、降雨情况、经济发展水平以及海绵城市建设实施情况等因素后确定,将总量目标进行系统性的逐层分解,指标最终应在详规层面的海绵城市专项规划中以地块的径流消减量指标形式实现。生态岸线是干湿交替、水缓水急的重要缓冲地带,城市化地区已建硬质驳岸线应逐步改造成里刚外柔的生态驳岸线,结合现状城市河道具体情况,因地制宜地规划设计复式断面生态岸线和直立式断面生态岸线,生态驳岸可采用植物护坡、生态袋、生态混凝土、开孔式混凝土砌块等植物与土木工程相结合的设置形式实现,不断提高水生态岸线改造率[11]。河湖水面率可通过城市总体规划和行业部门水系专项规划的指引和控制,在下层次的规划以及后期项目实施过程中通过水系刚性和弹性指标的落实来逐步控制。

5.4 水资源

海绵城市建设推进过程中应倡导对雨水资源的再利用,区域层面的海绵城市专项规划中雨水资源利用率指标不宜低于5%。建筑和绿化的设计引导可用来实现城市化地区雨水资源再利用的目的,具体涵盖建筑屋面和绿化屋顶雨水收集利用系统、产业园区雨水积蓄利用系统、道路绿化公共空间雨水渗透利用系统等。

6 临港海绵城市案例

2016年4月,临港地区申报成为国家第二批海绵城市建设试点。临港试点区位于浦东水利片末端,试点区主要引水方向为北引南排,滴水湖现状水质较好,外围水源水质较差,汛期时为防内涝,大量优质水外排,加大河道内源污染物向湖内转移。已建城区管网设计排水能力偏低,并且存在雨污混接的现象。

临港海绵城市专项规划综合考虑规划试点区生态资源要素分布、用地生态敏感性、内涝风险及地形标高,形成了“一核-两环-六楔-多片”的海绵城市自然生态空间格局。“一核”:滴水湖生态敏感核心,功能定位是生态保护,保持和提升水体水质。“两环”:包括临港森林通廊的外围生态环带和玉环带城市公园环带,功能定位是调蓄和生态净化。“六楔”:以6条河及周边绿地空间形成的楔形绿地,功能定位是生态净化,主要发挥雨水径流污染强化拦截,净化等作用。“多片”:试点区范围内主要的集中建设空间。

图2 临港地区规划生态格局和绿地系统管控图Fig.2 Ecological Pattern and Green Space System Control of Lingang Area Planning

针对临港地区现状排涝存在的问题,按照“源头减排、过程控制、系统治理”的要求,以滴水湖水质提升为核心,综合采取以“净”为主,“渗、滞、蓄、用、排”为辅的海绵措施,统筹水生态、水环境、水安全,发挥绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化。

其中源头减排以建立LID雨水系统来实现,主要通过绿地系统管控和增加城市透水面积,削减径流总量和峰值流量。绿地系统管控中充分利用已建绿地,保证消纳自身雨水径流,新建和改造改造绿地加强竖向开发设计,消纳自身雨水径流且考虑分担周边雨水径流消纳和河湖水净化。结合城市用地性质规划,科学规划集中式雨洪调蓄湿地分布,合理利用沿海滩涂湿地区,低洼地区设置雨水强排系统。结合河道蓝线规划和河道生态整治工程,针对老城区河道开展拓宽、清淤疏浚工作以及主要河道护岸生态建设和改造工作。

表1 临港海绵城市建设方案Tab.1 Sponge City Construction Plan of Lingang Area

7 结语

海绵城市低影响雨水开发系统的构建应从城市总体规划并结合水务、环保、交通等主管行业部门的专项规划协调统筹考虑,根据广义的LID雨水系统技术尺度合理地进行区域海绵城市顶层设计。海绵城市建设综合目标通过建筑小区、绿地、道路广场、水务等方面具体项目的实施,并合理确定雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”海绵设施,逐步实现总体目标。“协调统筹布局大海绵,因地制宜设置小海绵”,从水安全、水环境、水生态、水资源4个方向提出策略,着力打造海绵城市生态体系。