前外侧与后外侧入路小切口髋关节置换术对创伤性股骨颈骨折患者疼痛、髋关节恢复的影响分析

赵发云,唐维才,苏万富

(四川省凉山彝族自治州中西医结合医院骨科,四川 西昌 615000)

创伤性股骨颈骨折为骨科常见创伤性疾病,其发病与骨质疏松、髋周围肌群退变等因素也相关,好发于老年人群,患者常伴股骨头缺血坏死、骨不连等并发症,疼痛剧烈[1]。髋关节置换术为创伤性股骨颈骨折的主要治疗手段,能避免患者长时间卧床,二次手术发生率低,疗效显著[2]。传统髋关节置换术需20~30 cm切口,术中暴露面积大、出血量大,术后恢复慢,随着微创理念的深入人心及微创技术的飞速发展,小切口髋关节置换术也在临床普及[3]。目前,前外侧与后外侧入路均为小切口髋关节置换术的常用入路方式,前外侧入路能更好显露髋臼,后外侧入路则能更好处理股骨,两种入路均有其各自优势[4]。本研究就两种入路小切口髋关节置换术对创伤性股骨颈骨折的疗效进行分析,为临床治疗提供指导意见。

1 资料与方法

1.1 一般资料2017年2月至2019年6月我院84例行髋关节置换术治疗的创伤性股骨颈骨折患者,纳入标准:①经外伤史及影像学检查确诊为初次、新鲜股骨颈骨折;②股骨颈骨折Garden分型Ⅲ~Ⅳ型;③体质量指数(BMI)≤30 kg/m2;④髋关节解剖无明显异常且初次行髋关节置换术;⑤临床资料完整。排除标准:①合并凝血功能障碍、全身急性感染、免疫系统疾病;②痛觉过敏、沟通障碍;③伴肝、肾等重要器官功能不全;④既往精神神经系统疾病;⑤既往肢体运动功能障碍。其中经前外侧入路小切口手术者45例(前外侧组),经后外侧入路小切口手术者39例(后外侧组)。前外侧组男28例,女17例;年龄55~75岁[(66.92±6.96)岁];BMI 18.1~28.3 kg/m2[(24.59±3.02)kg/m2];受伤至就诊时间2~34 h[(19.82±6.11)h];Garden分型Ⅲ型30例,Ⅳ型15例;致伤原因为高坠11例,碰撞10例,交通事故24例;合并冠心病4例,高血压5例,糖尿病4例,高脂血症3例。后外侧组男26例,女13例;年龄54~73岁[(66.31±6.54)岁];BMI 18.1~27.8 kg/m2[(24.29±2.99)kg/m2];受伤至就诊时间2~32 h[(18.93±6.04)h];Garden分型Ⅲ型28例,Ⅳ型11例;致伤原因为高坠8例,碰撞9例,交通事故22例;合并冠心病2例,高血压6例,糖尿病3例,高脂血症2例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法前外侧组采用前外侧入路小切口手术,取健侧卧位,采用连续硬膜外+静脉全麻,利用支架将骨盆固定于手术床,使身体纵轴与手术床呈90°,对突起的骨性部位使用软垫垫压、保护;以大粗隆尖部为中心,将切口逐步向臀中肌方向及股骨轴线延伸,切开、分离阔筋膜张肌;经阔筋膜张肌及臀中肌间隙进入,暴露股外侧肌、臀中肌,在大转子近端前方拉开臀中肌肌腱,并显露关节囊,外旋髋关节,使关节囊紧张,分离关节囊前缘,以方便显露股骨颈;沿髋臼前缘切开关节囊,充分显露股骨头、髋臼上缘、股骨颈,修整股骨颈截骨残端,放置合适的髋臼、股骨假体,完成关节假体置换,确认髋关节活动度及稳定性,术区放置1根引流管,关闭切口。

后外侧组采用后外侧入路小切口手术,以髂骨后外部外侧缘与骶棘肌交会点作为骨盆高点,将该点后方2 cm处记为第二点,该点指向大粗隆顶点的中心方向画直线,并标记大粗隆最近点,作一斜切口;分离、切开筋膜,分离臀大肌,沿臀大肌肌纤维方向切开臀大肌,显露梨状肌窝及外旋肌群,结扎旋股内动脉分支,切断外旋肌群,切开关节囊,行髋臼及股骨端处理,选择合适的髋臼、股骨假体,完成关节假体置换,确认髋关节活动度及稳定性,术区放置1根引流管,关闭切口。

1.3 观察指标①手术相关指标。②术后并发症发生情况。③术前及术后1、12周疼痛程度:采用目测类比评分法(VAS)[5]评估,总分0~10分,分数越高,疼痛越严重。④术前及术后1、12周骨代谢指标:采用酶联免疫分析法(试剂盒由北京北方生物技术研究所生产)检测血清I型前胶原氨基前肽(PINP)、Ⅰ型前胶原羧基端肽(PICP)、β胶原降解产物(β-CTx)水平。⑤术前及术后6、12、24周髋关节功能:采用髋关节Harris功能评分(HHS)[6]评估,量表总分0~100分,分数越高,髋关节功能越好。

1.4 统计学方法采用SPSS 19.0统计学软件分析数据。计量资料比较采用t检验;重复测量数据比较采用方差分析及LSD-t检验;计数资料比较采用χ2检验或Fisher精确概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术相关指标比较前外侧组切口长度、术中出血量、术后引流量及住院时间均低于后外侧组,手术时间高于后外侧组(P<0.05),见表1。

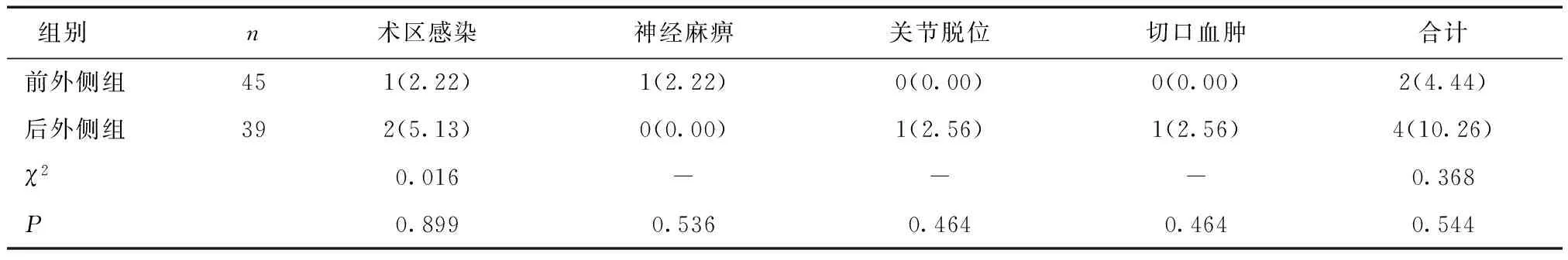

2.2 两组术后并发症发生情况比较两组术后并发症发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组手术前后疼痛程度比较两组手术前后VAS评分比较,术前>术后1周>术后12周,且术后1周时,前外侧组VAS评分低于后外侧组(P<0.05);两组术后12周时VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表1 两组患者手术相关指标比较

表2 两组患者术后并发症发生情况比较 [n(%)]

表3 两组手术前后VAS评分比较 (分)

2.4 两组手术前后骨代谢指标两组手术前后血清PINP、PICP比较,均为术前<术后12周<术后1周,且术后1周时,前外侧组血清PINP、PICP高于后外侧组(P<0.05);两组手术前后血清β-CTx比较,术前>术后12周>术后1周,且术后1周时,前外侧组血清β-CTx低于后外侧组(P<0.05);术后12周时,两组血清PINP、PICP、β-CTx比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组手术前后血清PINP、PICP、β-CTx比较

2.5 两组手术前后髋关节功能比较两组手术前后HHS评分比较,术前<术后6周<12周<24周,且术后6周时,前外侧组HHS评分高于后外侧组(P<0.05);术后12、24周时,两组HHS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组手术前后HHS评分比较 (分)

3 讨论

小切口髋关节置换术是近年临床关注的重点,手术切口长度一般在10 cm以内,术中操作损伤的肌群少,术后髋关节稳定性好,术后恢复较快,也使股骨颈骨折患者预后得到改善[7]。而髋关节作为多轴性关节,可完成旋转、外展等运动,但股骨头深嵌于髋臼内,髋臼周边还有关节软骨包绕,因此,髋关节置换术中牵涉肌肉及组织复杂,也使手术入路的选择存在争议[8]。髋关节位置较为表浅,前外侧入路所经肌肉组织较少,在分离臀中肌后,即可显露髋臼,在暴露髋臼中具有一定优势[9]。后外侧入路在处理髋臼时较为困难,但只需在股骨颈下方置入抬升拉钩即可台离股骨端,对股骨端的处理较前外侧方便[10]。两种入路各具优缺点。何种入路安全性更高、术后恢复更快,也是本研究的重点内容。

本研究结果显示,前外侧组切口长度、术中出血量均低于后外侧组。考虑该结果与髋关节解剖结构较浅表,前外侧入路可在较小切口的条件下显露髋臼[11];后外侧入路以大粗隆尖部后2 cm为中心完成臀大肌分离,而臀大肌血供丰富,分离时出血量较大,使该入路术中出血量较大有关[12]。但前外侧组手术时间高于后外侧组。分析其原因可能与前外侧入路在小切口内完成股骨端处理,对手术技巧要求较高,耗时较长有关[13]。然而,本研究对两组术后恢复情况进行评估,发现前外侧组术后引流量及住院时间均低于后外侧组。提示,前外侧入路手术损伤较小,患者术后恢复更快。

另外,疼痛也是影响关节置换术术后恢复的重要因素之一,疼痛严重者不仅炎性及应激反应更为强烈,延缓切口愈合,强烈的疼痛也限制患者术后功能训练,造成髋关节功能恢复减慢[14]。本研究中,两组疼痛(VAS评分)均随术后时间的延长而降低,术后早期(术后1周)前外侧组疼痛较后外侧组轻,但术后12周时,两组疼痛程度相当。提示,前外侧入路可减轻术后早期疼痛,但后期2种入路恢复情况相当。推测该结果由以下因素引起:后外侧入路手术切口及术中出血量较大,软组织损伤较多,使术后早期疼痛较严重,两种入路小切口髋关节置换术均具有较好疗效,术后远期恢复情况均良好,而在术后远期疼痛程度相当。

此外,两组骨代谢情况显示,两组手术前后血清PINP、PICP比较,均为术前<术后12周<术后1周,血清β-CTx比较,术前>术后12周>术后1周,且术后1周时,前外侧组血清PINP、PICP高于后外侧组,血清β-CTx低于后外侧组。其中,PINP、PICP与成骨活动情况有关,能反映骨形成代谢状况;β-CTx则能反映破骨细胞活性及骨吸收速率。则上述结果也提示,前外侧入路术后早期骨代谢情况优于后外侧入路,而在术后晚期2种入路术式骨代谢情况相当。究其原因可能与前外侧入路术后早期疼痛较轻、早期恢复快,患者可尽快活动,避免长期卧床引起的骨愈合延迟,而在术后早期改善患者骨代谢有关。不仅如此,两组HHS评分均随术后时间的延长而升高,术后6周时,前外侧组HHS评分高于后外侧组;术后12、24周时,两组HHS评分比较,差异无统计学意义。表明前外侧入路术后早期髋关节功能恢复情况优于后外侧入路,但12周后与后外侧入路相当。也进一步证实,前外侧入路术后早期恢复情况优于后外侧入路。

综上所述,前外侧入路在术后早期恢复方面优于后外侧入路,但两种入路对创伤性股骨颈骨折患者髋关节功能均有良好改善效果,远期随访情况均较好。