浅析“冷热不均引起的大气运动”

——以2020年全国卷Ⅱ第6~8题为例

辽宁 胡冬翠

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)对“冷热不均引起的大气运动”的内容要求为1.6运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。关于这部分知识点历年来在高考中出现的频率都非常高。特别是在2020年全国卷Ⅱ中,以三道选择题的形式呈现,切实地贴近《课程标准》,与生活实际紧密联系。由于这部分内容抽象,还涉及一些物理知识,所以学生难以理解,得分率往往不高。

2020年全国卷Ⅱ注重培养学生的综合思维能力和区域认知能力,其中第6~8题以文字材料和“某绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化”示意图相结合的形式,考查了大气受热过程中不同环节的影响及作用,重点考查学生运用地理学科的基础知识,通过分析地理事物及地理现象,理解大气受热过程中各环节间复杂的关系。

一、真题呈现

(2020年全国卷Ⅱ,6~8题)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。如图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成6~8题。

6.图示观测时段内

( )

A.正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大

B.傍晚绿洲降温速率大于沙漠

C.凌晨绿洲和沙漠降温速率接近

D.上午绿洲长波辐射强于沙漠

7.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲

( )

①白天温度低 ②蒸发(腾)多

③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

8.这种现象最可能发生在

( )

A.1—2月 B.4—5月

C.7—8月 D.10—11月

【答案】6.C 7.A 8.C

二、试题设计分析

1.试题背景分析

绿洲指的是沙漠中具有水草的绿地,它是浩瀚沙漠中的沃土,终年淡水资源不断,能够有效地缓解干旱的气候,为旱区居民提供一个阴凉、湿润的环境。绿洲附近灌溉条件便利,农牧业发达。绿洲是独具特色的地理现象,充分利用自然界的光热资源和水资源,进行巧妙组合,使其具有得天独厚的生态环境。在我国西北地区的新疆塔里木盆地和准噶尔盆地边缘的高山山麓地带、甘肃的河西走廊、宁夏平原与内蒙古河套平原都分布着绿洲,其中占地面积不到5%的绿洲,养育着95%以上的人口,对绿洲附近相关的水热资源的研究具有重要的意义,近年来,相关命题深受广大命题者的欢迎。2020年全国卷Ⅱ第6~8题,以甘肃的河西走廊某绿洲为情境命制试题,深入分析大气受热过程中相关环节的作用。

2.试题解析

第6题,读“该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化”图可知,曲线的斜率越大,升温或降温的速率越大。凌晨0—6时左右绿洲和沙漠地表温度的变化曲线接近平行,说明降温速率接近,C项正确;由于沙漠的比热容比绿洲的小,所以,沙漠增温更快,地表温度更高,地表温度越高,地面长波辐射越强,因此,上午绿洲地温低于沙漠,故绿洲长波辐射弱于沙漠,D项错误;地面长波辐射受地表温度的影响,读图可知,15时沙漠和绿洲的地表温度差值达到一天中的最大值,A项错误;傍晚沙漠地温曲线较陡,温度下降较快,故绿洲降温速率小于沙漠,B项错误。

第7题,由于比热容的差别,白天沙漠温度比绿洲高,夜间虽然沙漠降温幅度快于绿洲,但还是会出现绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的现象,这主要是因为白天气温低,虽然大气逆辐射具有保温作用,气温也较低,①正确。绿洲地表较湿润,蒸发(蒸腾)多,吸收热量多,会使绿洲夜间降温较快,温度较低,②正确。空气湿度大和大气逆辐射强都会导致夜间降温较慢,使绿洲夜间地表温度较高,③④错误,故选A。

第8题,由上题分析可知,要出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象,必须具备绿洲夜间地表温度仍低于沙漠,则沙漠地区白天温度要远高于绿洲温度,使沙漠积累的余热多,导致夜晚降温后温度仍然高于绿洲,故沙漠出现高温应为夏季7—8月,也可以通过读“该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化”图得知,绿洲地表温度全天低于周边沙漠,图中15时左右沙漠的地表最高温已达40多℃,故最可能发生在北半球夏季,即7—8月,C项正确,ABD项错误,故选C。

3.考点剖析

考点一:理解大气的受热过程

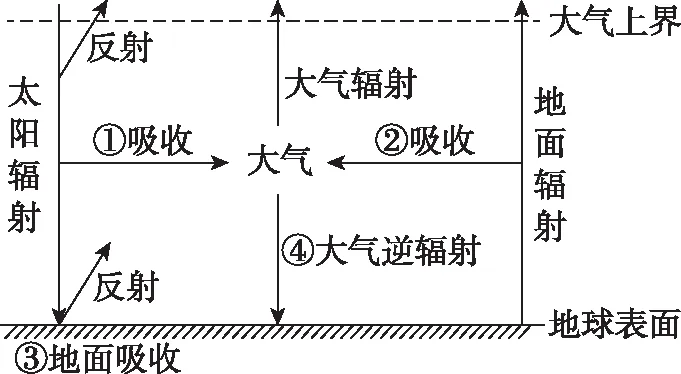

理解近地面大气的受热过程是这部分教学的重点和难点,同样也是需要学生首要掌握的基础知识。借助示意图表示大气的受热过程,有助于学生更好的理解与掌握相关知识。如图为大气受热过程示意图。

借助地理示意简图,教师应引导学生注重归纳大气受热过程的本质内容:

①大气受热过程中重要的两个能量来源:根本来源——太阳辐射,近地面大气的直接热源——地面长波辐射。

②大气的两大作用:削弱作用(反射作用、散射作用、吸收作用);保温作用(大气逆辐射)。

③经历的三大过程:“太阳暖大地”“大地暖大气”和“大气还大地”。

【例1】(2013年北京卷,5题)如图为“地球大气受热过程示意图”。读图回答第5题。

5.大气中

( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

【答案】B

【解析】从图中可以看出,①是大气吸收太阳辐射,②是大气吸收地面辐射,③是地面吸收太阳辐射,④是大气逆辐射。臭氧层破坏,大气直接吸收太阳辐射(臭氧吸收紫外线)减少,故A项错误;二氧化碳浓度降低,空气的透明度提高,大气吸收地面辐射减少,故B项正确;可吸入颗粒物增加,大气对太阳辐射的削弱作用增强,到达地面的太阳辐射减少,故C项错误;出现雾霾天气,大气逆辐射增强,故D项错误。故选B。

考点二:根据大气受热过程原理分析农业实践中的一些现象

“大气受热过程原理的应用”是常见的考点和难点,特别是与生活实际相联系,近年来高中地理教学越来越重视培养学生的地理实践力,因此应用大气受热过程的原理分析农业实践中的一些现象,需要学生重点掌握。主要考查以下几个方面:(1)我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜;(2)深秋利用烟雾防霜冻;(3)干旱、半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。本考点通过强调理论与生活实际相联系,把课堂上的地理知识真正的用来解释生活中的地理现象,能够做到学以致用。

【例2】图1为南昌附近一个蔬菜大棚的照片,图2为地球大气受热过程示意图,图中数字代表某种辐射。据此回答2,3题。

图1

2.图2中

( )

A.①能量大部分被大气所吸收

B.②是近地面大气的根本热源

C.③只出现在夜晚,起保温作用

D.④表示散失的少量长波辐射

【答案】D

【解析】由图2可判断出,①表示到达地球的太阳辐射,大气直接吸收的太阳辐射很少;②表示地面辐射,是近地面大气的直接热源;③表示大气逆辐射,白天和夜晚都存在;④表示射向宇宙空间的大气辐射,射向宇宙空间的大气辐射是地球损失的热量。故D项正确。

3.照片拍摄季节,南昌的农民一般会给大棚覆盖黑色尼龙网,而不是我们常见的白色塑料薄膜或者玻璃。照片拍摄的时间以及这样做的目的分别是

( )

A.7—8月,削弱①以减少农作物水分蒸腾

B.10—11月,阻挡②以防止夜间温度过低

C.12月—次年1月,增加③以提高土壤的温度

D.6—7月,增强④以降低白天大气的温度

【答案】A

【解析】7—8月,南昌市正值伏旱天气,太阳高度大,太阳辐射强,大棚内温度上升过快、过高,农作物蒸腾作用强,水分损失多。覆盖黑色尼龙网可以削弱一部分到达大棚内部的太阳辐射,从而在一定程度上降低大棚内温度,减少农作物水分蒸腾。

本文内容在“地球上的大气”这一章中,起着“承上启下”的作用,上接“大气垂直分层”,为后面“热力环流”的内容奠定基础。针对这一部分内容教师应该重点突破两大内容:一是理解大气受热过程,利用图文相结合的方式,引导学生自主画出大气受热过程示意图,归纳相关考点,夯实基础。二是根据大气受热过程原理解释生活中特别是农业生产中的一些现象,透彻讲解基本原理,引导学生透过现象看本质,注重归纳实际生活中的共性问题。

三、教学启示