基于专利分布特征的包裹体技术现状和发展趋势

黄泽光,宁传祥,管宏林

(中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214126)

0 引言

油气成藏是指石油或天然气运移充注到储层中的过程,其时间的确定是一项重要而复杂的热点研究问题,无论对优选油气勘探目标、提高勘探成功率,还是对丰富与深化油气成藏理论,均具有重要的实践意义和理论意义。在含油气盆地油气藏形成的初期,伴随着储层自生/重结晶矿物的生长,在其解理、裂隙或晶体缺陷中常常会捕获部分油/气/水流体形成流体包裹体,这些包裹体不仅直接记录了油气成藏的条件和过程,也使得早期诸如储层的烃类流体得到了良好的保存[1-2]。包裹体中含有丰富的成藏成矿信息,保留了成矿幼体的成分、性质,可反映成矿时的物理化学条件(温度、压力、成矿溶液盐度和密度等)。这些信息对于恢复油气成藏过程、确定油气成藏年代、追踪对比油气源等方面均具有重要作用。近年,国家层面提出要加大油气勘探开发力度,强化油气供应保障能力[3],包裹体等技术在油气勘探中的作用会越发凸显。

随着科技竞争的愈演愈烈,世界各国政府更加重视专利,把以专利为主要内容的知识产权作为国际竞争的一种手段和实施贸易保护、推动国际贸易发展的重要工具,以专利为主要内容的知识产权已成为国际竞争的一种重要手段[4-5]。专利文献作为科技创新的有效载体,集中且及时地反映世界绝大多数科技发明成果。世界知识产权组织的统计表明,世界上每年发明创造成果的90%~95%能在专利文献中查到,并且许多发明成果只通过专利文献公开,并不见于其他科技文献[6]。因此,透过专利文献,可以从一个侧面研究技术发展动态与竞争态势[7],为行业企业技术发展提供参考。

通过对包裹体技术领域专利文献进行检索,建立相应文献库,然后对专利文献在时间、地域、技术主题、主要参与者等方面进行分析,以期掌握包裹体技术专利的现状和发展趋势,为中国石化包裹体技术发展提供一定的指导。

1 技术分解和检索策略

建立准确全面的包裹体技术专利文献库是分析研究的基础。从包裹体技术现状出发,细化技术分支,根据技术分支,确定检索关键词和检索策略,最后人工进行筛选去重并标注技术信息。

1.1 技术现状

流体包裹体是赋存在矿物晶格之间的流体,记录了油气水充注到储层时的物理化学性质。这些物理化学性质是油气藏形成演化历史的标志,是地质历史时期盆地内烃类流体生成、运移、聚集和后期演化的重要反映。

包裹体捕获时的温度和压力是包裹体研究中最重要的两个热力学参数,反映了油气运移或油气藏形成时的古温度和古压力,能够比较精确地限定油气运移过程、成藏时间、深度等[8-9]。古温度主要是获得两相流体的均一温度,其主要过程是利用显微镜在冷热台上对两相流体包裹体进行加热,记录两相流体变成均一相时的温度。古压力恢复方法主要包括CO2容度法、均一温度-盐度法、CO2拉曼光谱法、流体包裹体PVT 模拟方法、利用NaCl-H2O 溶液包裹体的密度式和等容式法、不混溶流体包裹体法等[6,10-11]。古压力研究的手段通常是应用激光共聚焦显微镜来测定油气包裹体的气/液比,再结合包裹体其他热力学参数,运用PVT模拟软件确定其中成分、性质、饱和压力和捕获压力。

随着技术的快速发展,包裹体研究不仅可通过原位微区、微束分析方法精细分析流体包裹体形成时的古温度和古压力,也可以从分子级水平研究烃类包裹体中的烃类组分特征[12],将这些组分的与烃源岩、油气层烃类组分进行对比,可以为油气来源运移过程分析提供相关证据。

1.2 技术分解

为了使关键词、检索式等更加全面,有必要对包裹体技术进行分解。包裹体技术在热液金属矿床方面早已得到了广泛应用,自Haszeldine等[13]、McLimans等[14]国外学者在20世纪80年代将包裹体技术从热液金属矿床定年引入石油地质领域,包裹体定年技术快速发展,在油气成藏定年方面得到了广泛应用。流体包裹体在成藏定年方面的研究主要包括:①油气包裹体的形成世代,代表了油气运移充注的期次;②烃类包裹体的均一温度,记录了油气运移充注时的古地温,结合盆地演化史即可恢复包裹体形成时的埋藏深度和形成时期;③烃类包裹体的成分可以反映油气注入时的地球化学特点和相态,结合包裹体形成期次、均一温度,可对油气成藏年代做出更为准确的判断。

任何一项分析测试技术的实现均离不开仪器设备的研发与改进,因此除了上述3 项应用外,仪器设备的研发改进也是包裹体技术领域的一项重要内容。故将包裹体技术分解为4 类:发育世代关系、古温压恢复、成分分析和相关仪器设备。

1.3 关键词和检索策略

根据不同分解技术的特点、应用效果等确定了各分解技术的检索关键词,如表1所示。

根据表1中确定的关键词,中文文献利用广州奥凯知识产权服务公司开发的壹专利(PatYee)专利检索分析系统。该系统是中文界面,具备操作简单、检索方便,多样化的检索结果呈现,人性化的专利阅读,专业的数据分析等功能特点。 外文文献利用Innography 数据库[15],该数据包括全球一百多个国家和地区的超过9 000 万件专利数据、美国专利诉讼数据、美国商标数据、组织机构商业数据等。其独特的专利强度指标可以用于挖掘核心专利,文本聚类功能可以快速分析专利技术点的分布情况。

以2018年12月为截止日,检索结束后,对检索专利进行整合去重,对去重之后的专利文献进行整理,主要内容包括专利名称、申请号、申请日、公开(公告)号、授权号、专利权人、当前法律状态信息等。根据摘要、权利要求等具体信息进行分支技术的归类、标引,建立包裹体技术专利文献库,为下一步的分析奠定基础。

2 包裹体技术分布特征

包裹体技术共有351 件国内外专利,归属于215个专利族,专利族的平均专利数为1.63件。图1展示了包裹体专利布局概况,从法律状态的角度来看,有效专利162件,失效专利189件,有效授权的比例占到全部专利的23.9%,有效申请(审查中)的占比22.2%,两者之和,即有效专利的占比约46.1%,少于失效专利的比例。

根据专利的申请时间、专利国家、主要专利权人的分布特征,分析了包裹体技术现有专利的时间、空间分布特征,明确了主要专利权人。

2.1 时间分布特征

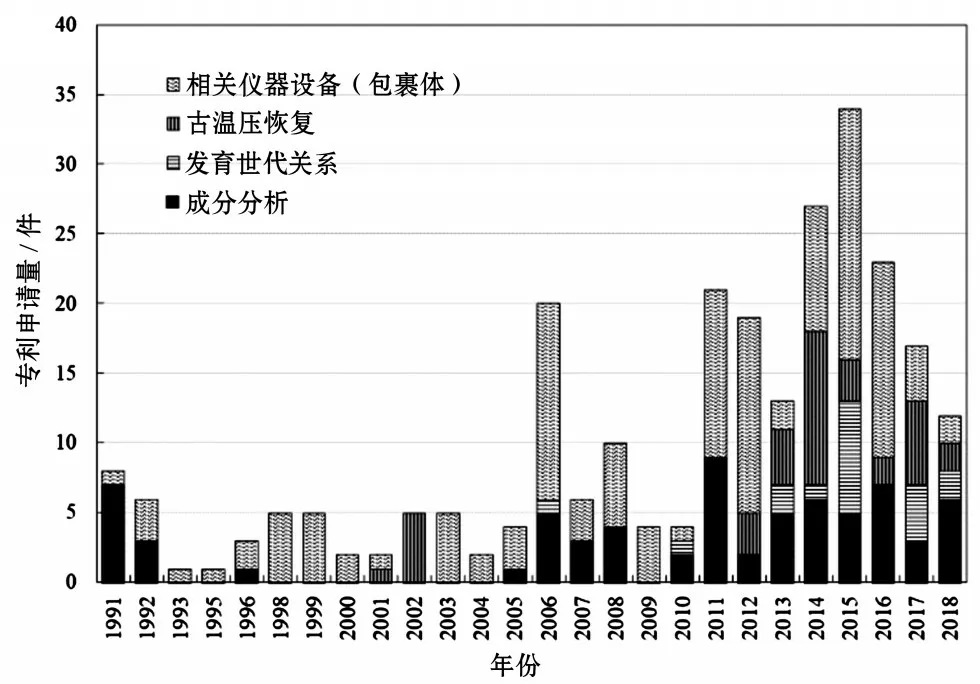

图2展示了包裹体技术专利申请趋势:2000年之前专利数量较少;2001—2010 年间高峰出现在2006年,有20 件专利申请;2011 年及以后,除去未公开完全的2018年,每年的申请量均在10件以上;高峰出现在2015 年,有34 件专利申请。专利从提交申请到公开授权可检索,会有一个时间周期,往往在1~3 年。在2016—2018年,统计数据显示专利数量有所下降,但由于时间滞后关系,并不能代表这几年专利申请量的下降。因此可以判定,包裹体技术专利现今仍处于快速发展阶段。

从分支技术分支来看,成分分析在20 世纪90 年代初相对活跃,随后沉寂至2005年再次开始活跃;发育世代关系到近几年来才相对活跃;古温压恢复在2002年有过申请之后,在2012年之后再度活跃;相关仪器设备则是在大部分年度有专利申请,原因在于,仪器设备作为直接销售的产品被反向工程的可能性相对于其他3 个技术分支更高,容易判定侵权,因此是专利布局较为活跃的技术分支。

表1 包裹体技术专利检索要素

图1 包裹体技术专利法律状态特征

图2 包裹体分支专利申请趋势

2.2 空间分布特征

从布局的主要国家和地区来看:中国专利有117件,占比33.3%;日本专利54 件,占比15.4%;美国专利有41 件,占比11.7%;德国专利25 件,占比7.1%;PCT专利21件,各占比6.0%。表明中国、日本、北美地区和欧洲地区是该技术领域的主要布局国家/地区。

从包裹体各个分支主要国家/地区专利布局数量(见图3),可以看出,中国专利在成分分析、发育世代关系和古温压恢复3 个技术分支都是较为领先的。但从国际竞争的角度上来看,成分分析中排第二位的美国仅有10 件专利,加拿大7 件专利,其余国家都不多于5 件专利,该技术分支存在一定的竞争,但竞争激烈程度不如相关仪器设备领域激烈;在发育世代关系分支下,仅中国有专利申请;古温压恢复的情况与发育世代关系类似,中国专利数量遥遥领先,国外专利很少,是否有必要继续大量专利布局值得商榷;而在相关仪器设备领域中,国际竞争最为激烈,涉及市场上销售的设备时,往往是专利布局竞争的焦点,中国专利少于日本专利,略多于美国专利。

图3 包裹体各个分支主要国家/地区专利布局数量(总数超过10件)

2.3 主要专利权人

从主要申请人来看,英国石油有27件专利,占比8.8%;中国石化有19 件专利,占比5.8%;中国科学院有16 件专利,占比4.8%。包裹体专利的集中度相对不高,拥有专利的申请人较多,表明未形成较强的技术垄断。

图4 展示了包裹体技术专利主要申请人在主要国家/地区布局情况。横向来看,英国石油在多国布局最为积极,在7 个国家/地区有专利申请,中国石化在中国、美国、加拿大有专利申请。纵向来看,中国是专利申请数量最多的国家,尤其以中国申请人为主,中国石化是中国专利申请数量最大的申请人。

从布局情况来看,英国石油全球性布局最明显,在英国、美国、加拿大、日本、丹麦、中国、德国以及国际知识产权组织WIPO均有布局。此外,埃克森美孚在美国、德国、欧洲和WIPO有专利布局,奥林巴斯及卡尔蔡司两个仪器公司同样具有多国布局的特点。而中国公司中仅有中国石化在美国和加拿大有3 个同族专利布局,专利申请量较高的中科院、石油大学、中石油均没有国际专利布局。表明我国在国际专利布局保护方面还需要加强。

图4 包裹体技术专利分布特征

3 包裹体技术竞争发展趋势

包裹体的4个分支技术中,发育世代关系的专利数量为19件,占比5.5%,实际上发育世代关系主要是从包裹体发育的岩相学出发,定性判定包裹体发育的期次,确定发育的先后关系,以经典的理论为依托,不涉及过多的技术方法创新,因此专利较少。古温压恢复相关技术的专利数量为37 件,占比10.5%;成分分析专利数量为88 件,占比25.2%;相关仪器设备的专利数量为206 件,占比58.8%。表明包裹体的专利布局主要以古温压恢复、成分分析技术和相关仪器设备为主(见图5)。

图5 包裹体分支技术专利占比

根据3项主要技术的专利文献时空分布特征,明确各自技术的主要布局地区与发展热度。对专利进行充分阅读,绘制各技术的专利路线表,在路线表上标出专利、发明点、主要权利要求中的主要关键词,根据先后顺序梳理专利技术的发展脉络,明确技术发展趋势。

3.1 古温压恢复

从古温压恢复技术分布趋势图(见图6)可以看出,仅在2001 年和2013年的时候由于埃克森美孚和壳牌在几个国家有专利之外,其余都是中国专利申请,表明中国正逐渐成为古温压恢复方面的主要研发阵地。

从古温压恢复技术专利申请路线表(见表2),可以看到,一方面,拉曼技术从2013 年壳牌涉及之后,一次性申请了7个同族专利,表明了拉曼技术在包裹体技术中的重要性。此外,包裹体与矿物同位素、白云石有序度等多种技术手段结合进行古温压恢复,盆模、地化等综合应用也越来越明显。也就是说,包裹体古温压的恢复正朝着多手段约束、多技术联用方向发展。

3.2 成分分析

包裹体成分分析在2010 年之前,国外主要竞争对手比较活跃,在多个国家开展布局。从2007 年开始中国成为该技术分支下的主要活跃力量(见图7),至今中国专利都处在比较高的水平,表明中国在成分分析方面的技术正快速发展。

从专利申请路线表(见表2)中可以看出,成分分析专利申请大致分为两个阶段,2000 年以前为英美公司的专利申请,2000 年以后为中国申请人在中国的专利申请为主。包裹体破裂方式上,由群体机械破裂逐渐向单体激光破裂发展;检测精度不断提高,向微量检测发展;检测内容更加丰富,不局限于流体组成,逐渐发展为包括同位素在内的多种信息检测。

3.3 相关仪器设备

图8 展示了相关仪器设备按优先权年计的布局趋势,因为直接对应销售的产品,国内外竞争者始终保持着对该技术分支的多个国家/地区布局,中国专利在近年来保持着较好的势头。

对仪器设备不同阶段的关键词进行了梳理,在从1965 年开始到2003 年的第一阶段,专利摘要关键词主要包括:偏振、偏光、透镜、锥光、镜筒等,这些关键词都指向了显微镜制造技术。而在2003年至今的第二发展阶段,关键词则转变为:拉曼、刻蚀、取样、同位素、光谱、质谱等,这些都表明了除传统显微镜技术之外,包裹体的仪器设备呈现出向多技术联用方向发展的趋势。

4 中国石化包裹体技术现状及发展方向建议

油气企业主要竞争对手应该是油气公司及相关的科研院所,因此选取了国外的埃克森美孚、哈里伯顿、英国石油(BP),以及国内的中石油和中科院进行分支技术的优劣势分析(见图9)。

图6 古温压恢复按优先权年的布局趋势

表2 古温压恢复和成分分析技术路线

图7 成分分析按优先权年的布局趋势

BP 共申请27 件专利,其中绝大部分为包裹体成分分析,占81.4%。中石化共有22 件,且4 个技术方向均有布局,且在单体包裹体分析所用样品池(US14/467447)及成分取样方法(US13/656492)方面进行了国际布局。中科院有18 件,埃克森美孚和中石油均有12件,技术布局也较为分散。这些特征表明,中石化在包裹体领域具有一定的优势。

图8 仪器设备按优先权年的布局趋势

图9 中国石化与主要竞争对手技术分支对比

实际上,中石化石油勘探开发研究院是中石化包裹体技术的主要拥有单位。石勘院目前已经形成了单体包裹体分析技术,并在2016 年作为主要发明点之一获得了国家技术发明奖。该技术目前所能达到了分析下限是50 μm,即该技术还不能解决单体小于50 μm的包裹体。然而实际地质情况下,包裹体往往都小于50 μm,因此,限制了该技术的大规模应用。根据专利文献反映出的原位微区发展趋势,中石化应在提高单体包裹体分析精度上进一步加强研究。另外,中国石化石勘院在同位素分析、色质谱应用上也有一定的技术积累,结合上文提到了综合应用的发展趋势,多技术联用也应该是中石化包裹体技术的一个发展方向。

5 结语

(1)包裹体技术专利共有351件,归属于215个专利族。时间上包裹体技术专利在2010 年之前(除2006 年)平稳发展,2010 年以来至今发展势头迅猛。空间上,中国、美国、日本、英国和欧洲是主要的争夺地区。

(2)分支技术中的古温压恢复、成分分析和仪器设备是重点技术。包裹体古温压的恢复正朝着多手段约束、多技术联用方向发展;成分分析方面,群体破裂向高精度单体破裂发展的同时更加注重同位素等多参数的检测与综合应用;仪器设备上呈现出向原位微区、多技术联用方向发展。

(3)中国石化在单体包裹体和古温压恢复的技术与布局上具有一定的竞争优势。低于50 μm单体包裹体技术、更高均一温度压力的恢复、结合其他优势技术的多技术联用是下一步攻关的主要方向。