近十年国内外儿童发展研究综述

——基于CiteSpace的可视化分析

亓 迪,沈佳飞

(河海大学公共管理学院,江苏 南京,210098)

儿童是生命的起始阶段,是人生发展的关键期和敏感期,儿童时期的发展状况可能会影响甚至决定未来的人生轨迹,从而影响整个社会、国家的发展。儿童发展是全方位概念,包括生理发展、心理发展、智力发展、认知能力发展等多方面的良好状态。[1]《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》认为,儿童发展是包括儿童的教育、健康、福利、环境、法律保护等多维度提升的过程。[2]鉴于儿童属于弱势群体,儿童本身并不能决定影响自身发展的外在环境状况,因此《纲要》把与儿童发展的多维度提升纳入儿童发展的定义之中。

近年来儿童发展问题已引起社会各界的广泛关注,学者从不同的学科背景出发,对与儿童发展问题有关的不同领域进行研究。通过阅读相关文献,笔者发现影响儿童发展的因素具有多维性和综合性的特点。一般认为,家庭是儿童发展的重要场所,父母对儿童的发展起着至关重要的作用,但是儿童的发展不能仅仅依靠家庭这个单一主体,家庭之外的同辈群体、社区、学校乃至整个社会都直接或者间接地影响儿童的身心发展。从儿童发展的不同维度来看,学者们一般较为关注儿童学习品质[3]、认知能力[4]、儿童权利[5]等方面的发展状况。至于影响儿童发展的因素,学界则从家庭养育环境[6]、同伴群体[7]、社会经济地位[3]等因素入手,研究不同因素对儿童发展过程产生的不同影响。这些研究结果显示,家庭的养育环境、同伴群体的言行、父母的社会经济地位等多种因素对儿童的发展起着至关重要的作用。另外,也有学者研究儿童时期的发展状况对于儿童成年后表现的影响,研究结果表明儿童时期的生理发育、心理健康、认知能力等发展状况直接影响其在成年后的能力和成就,而成年人的表现和成就直接决定着国家和民族的未来。[3-7]

本文用科学计量分析法对CNKI和Web of Science数据库中近十年有关儿童发展主题的文献,以图谱的形式进行可视化分析,尽量避免研究者主观经验的影响,客观地探究国内外儿童发展领域研究的热点,加深对儿童发展研究现状和趋势的认识和把握,综合分析其研究焦点和前沿问题。

一、研究方法与数据来源

(一) 研究方法

科学知识图谱是近年来科学计量学、信息计量学等领域兴起的研究方法,它可以用图谱的形式来揭示相关领域的研究热点和趋势。本研究使用的软件是美国德雷塞尔大学陈超美教授应用JAVA语言开发的可视化软件CiteSpace,软件版本为CiteSpace V。图谱中的N表示节点总数,E为网络中的连线总数,网络密度(density)描述作者或机构合作的紧密程度。[8]研究使用CiteSpace绘制关于儿童发展研究的可视化图谱,对所收集文献的来源国、发表时间、机构等进行描述性统计分析,以图谱的方式展现儿童发展研究的热点话题、总体趋势、不同领域研究的相关性等情况。由于利用CiteSpace软件只能通过可视化图谱的形式来反映此研究领域的基本情况和总体趋势,因此本文结合各个图谱的提示,阅读相关的经典文献,在此基础上对儿童发展领域的研究现状进行分析。

(二) 数据来源

本文收集了近10年Web of Science核心合集和CNKI中文期刊集中研究儿童发展的相关文献,并对其进行统计分析。外文期刊来自Web of Science核心合集的SCI数据库,搜索主题为“Child Development”或者“Children Development”。为了便于对比分析,本文将Web of Science类别和研究方向统一限定为“Social Work”、“Sociology”和“Psychology”,时间段为2010—2019年,限定条件搜索后得到2 827条文献。中文期刊来自CNKI,经过中外文献数量对比,将文献分类限定为社会科学,以“儿童发展”为主题搜索;同时,为保证文献质量,将期刊来源类别限定为SCI来源期刊、核心期刊和CSSCI来源期刊,时间同样限定为2010—2019年,勾选同义词扩展,一共搜索到1 360条文献。

二、国内外儿童发展研究概况

(一) 国际儿童发展研究概况

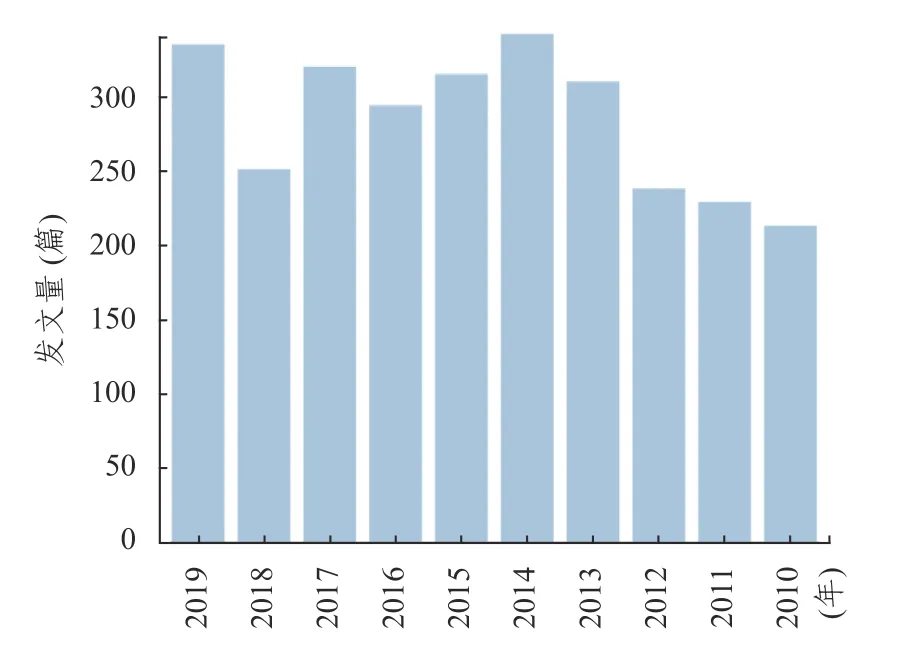

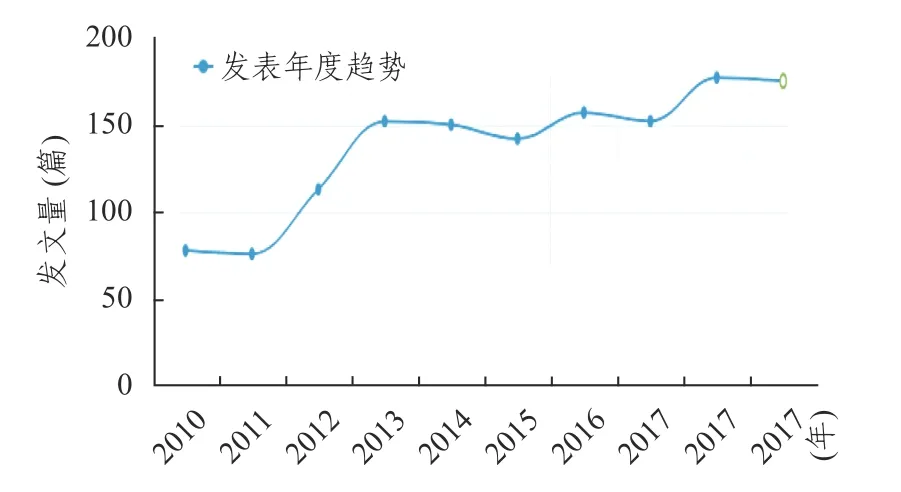

从图1我们可以看出,2010年之后关于儿童发展这一主题的文献量比较多,均在200篇以上。自2010—2014年,国际上关于儿童发展的研究文献数量不断上升,在2014年达到最高峰;自2014年后,关于儿童发展主题的文献数量有所波动,但整体上发文量依然稳定。这一现象与国外多数国家对儿童发展问题的重视紧密相关。由于国家重视儿童的发展,相关部门会制定政策为儿童发展提供保障,社会各界会更多关注儿童发展问题,研究数量因此增多。另外,结合表1可以发现,从国家发文量来看,美国发文量最高,占比接近总数量的一半,接下来是英国、加拿大、澳大利亚、荷兰、德国、法国、西班牙等国家,这些国家发文量在世界范围内占比达3%以上。这种现象除了受到国际儿童发展与保护的相关政策影响外,与近几十年来世界各国尤其是美国、英国等发达国家对儿童发展的高度重视有关。

图 1 国际上关于儿童发展主题的文献数量统计

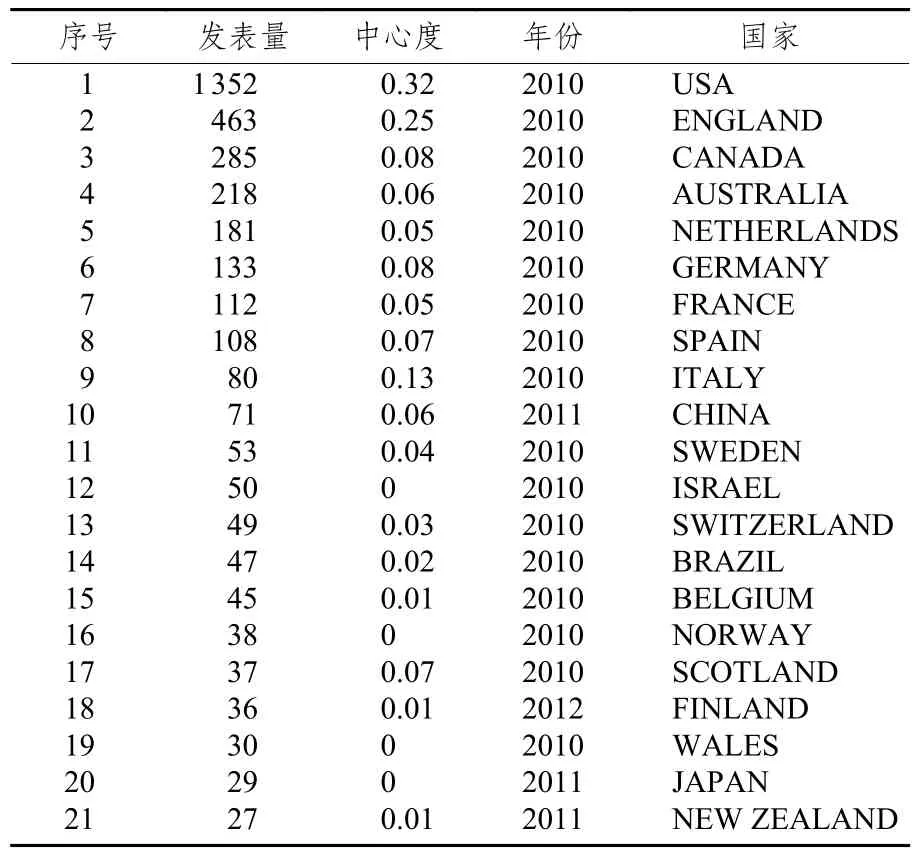

表 1 十年来儿童发展文献发表数量国家分布表

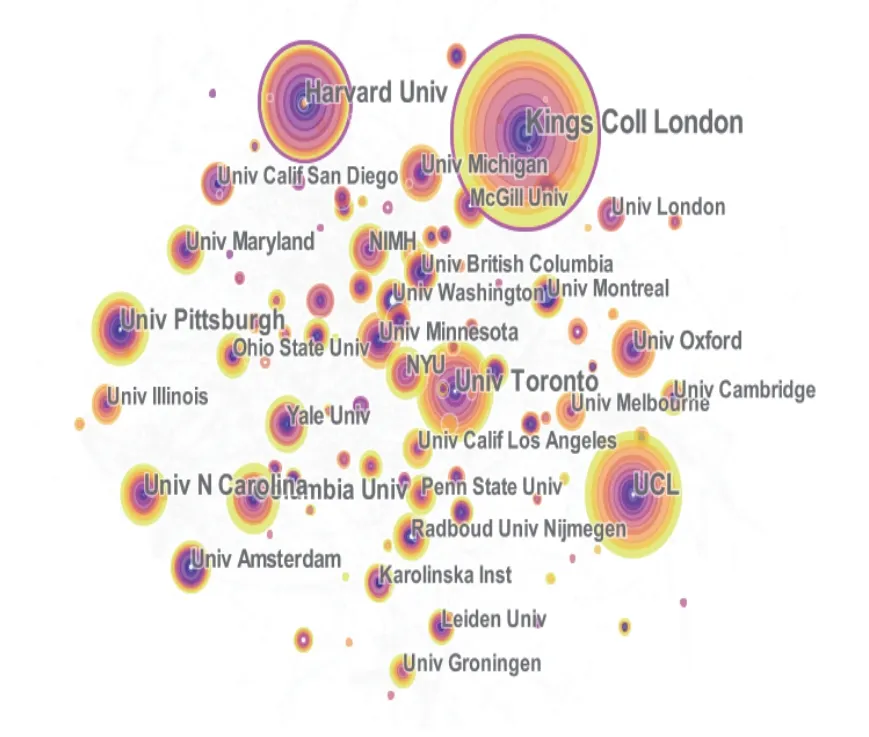

观察图2的机构分布情况可以发现,十年来关于“儿童发展”研究领域,发文量最多的机构是伦敦国王学院,发表相关文章116篇,中心度为0.2;发文量第二的机构是伦敦大学学院,发文数量为84篇,中心度为0.1,接下来是哈佛大学、加拿大多伦多学院、匹兹堡大学等机构,发文量均在50篇以上。另外,考虑到软件功能的限制和可视化图谱的清晰度,作者姓名显示在机构分布图中会更加杂乱,但结合统计的数据依然可以得知,“儿童发展”领域影响力较大的作者有Daniel S.和Ellen L.等人。

(二) 国内儿童发展研究概况

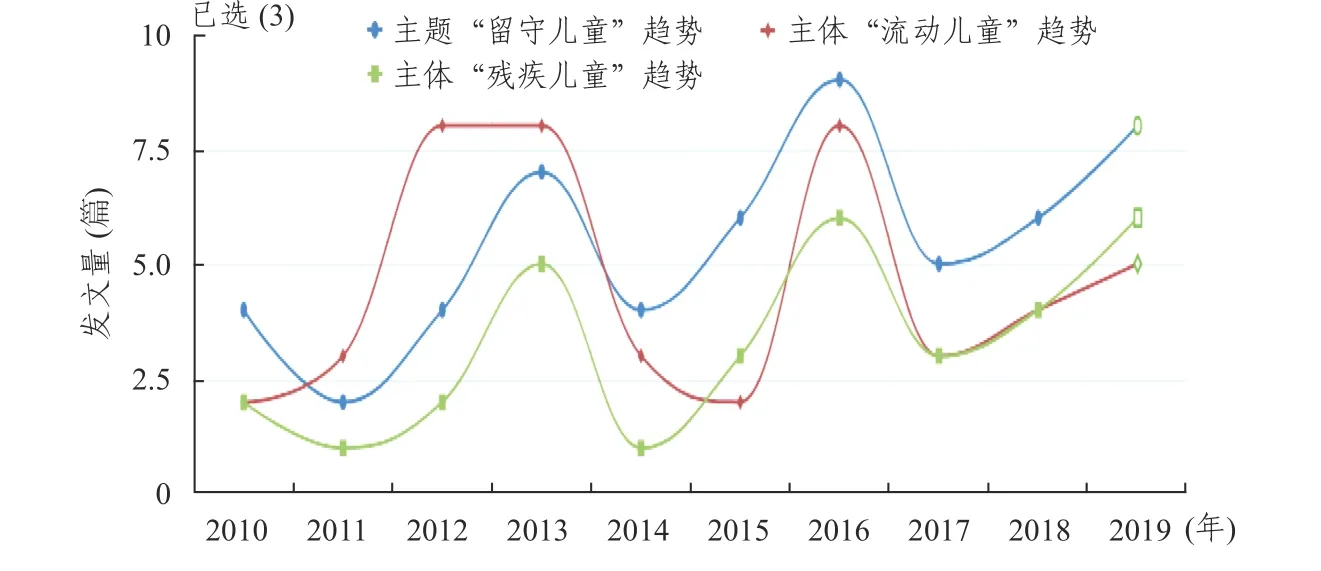

图3和图4是从CNKI上的期刊统计出来的相关情况。图3为近十年CNKI上收录的关于“儿童发展”相关文献的发文量统计,其中留守儿童、流动儿童、残疾儿童是学者最为关注的几个群体,图4是这三个群体的发文量对比。由图3可以看出,2010年后我国围绕“儿童发展”主题文献的发表在70篇以上,结合图4的研究热点对比,可以将这十年的文献研究划分为三个阶段。第一个阶段是平稳期,时间为2010—2011年,文献数量在80篇左右,相关研究对象在这个阶段有所变化,2010年学者研究最为关注的儿童群体是留守儿童,2011年最关注的群体是流动儿童;第二个阶段是快速发展期,时间为2011—2013年,这个阶段关于儿童发展主题的文献量由80篇上升至150篇,并且这一时期关于流动儿童群体的发文量远远高于留守儿童和残疾儿童;第三个阶段是成熟期,时间为2013年至今,在这一时期,关于儿童发展的研究较多,文献数量均在150篇左右,并且以留守儿童的发展为主题的研究再次超越以流动儿童发展为主题的研究。

图 2 国际上发表儿童发展相关文献的机构分布

图 3 国内关于儿童发展文献发文量趋势

图 4 国内关于儿童发展文献研究热点对比

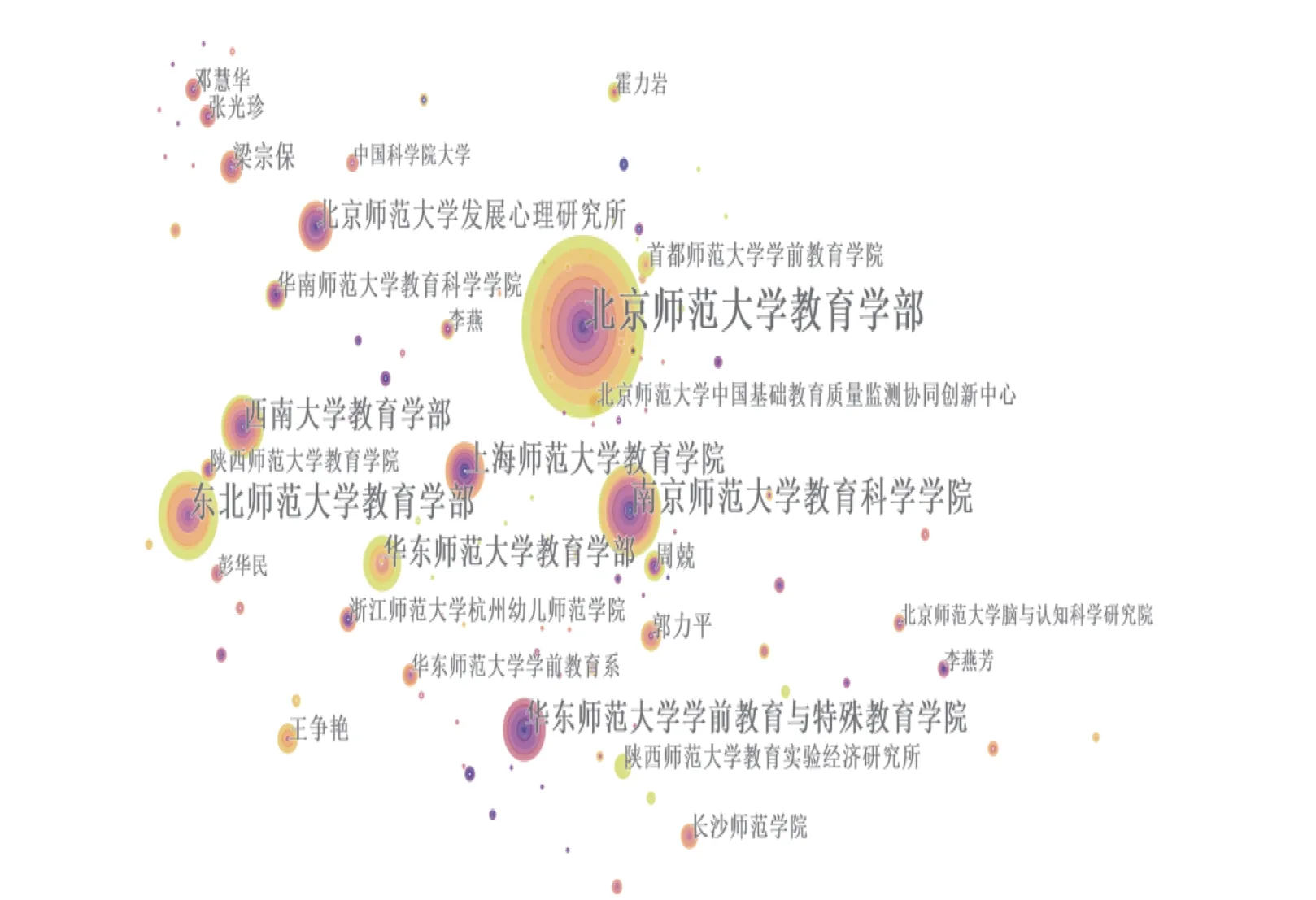

为了解我国儿童发展相关研究的整体概况,我们对儿童发展相关研究机构和作者也进行了可视化分析(如图5)。结合可视化图谱和相关数据可知,近十年国内关于此领域的文献中机构和作者的中心度均较低,都在0.1以下,但相比而言,北京师范大学教育学部、南京师范大学教育科学学院、东北师范大学教育学部、西南大学教育学部、华东师范大学学前教育与特殊教育学院、上海师范大学教育学院、华东师范大学教育学部等机构的发文量比较高,数量分别为72、37、35、25、25、23、22篇。就作者而言,发文量较高的作者有梁宗保、王争艳、郭力平、周兢等人,发文量均在10篇以上。由此可知,我国关于儿童发展的研究中较多文献来源于师范大学的教育学部,并且教育界对儿童发展问题的重视远高于其他学科,这表明儿童发展的研究仍局限于教育学科。社会学和心理学两个学科本应该更多关注儿童的社会性发展和心理健康发展,但却由于这两个学科的关注范围较广、关注的群体多样化等原因,最后呈现的结果是对儿童发展问题的关注度并不高。

图 5 国内儿童发展文献的机构和作者分布

三、研究热点和趋势

(一) 国际研究热点和趋势

我们在分析文献研究热点时,除了分析不同文献的具体内容外,还可以利用CiteSpace研究关键词的共现分析、聚类可视化图分析来实现。

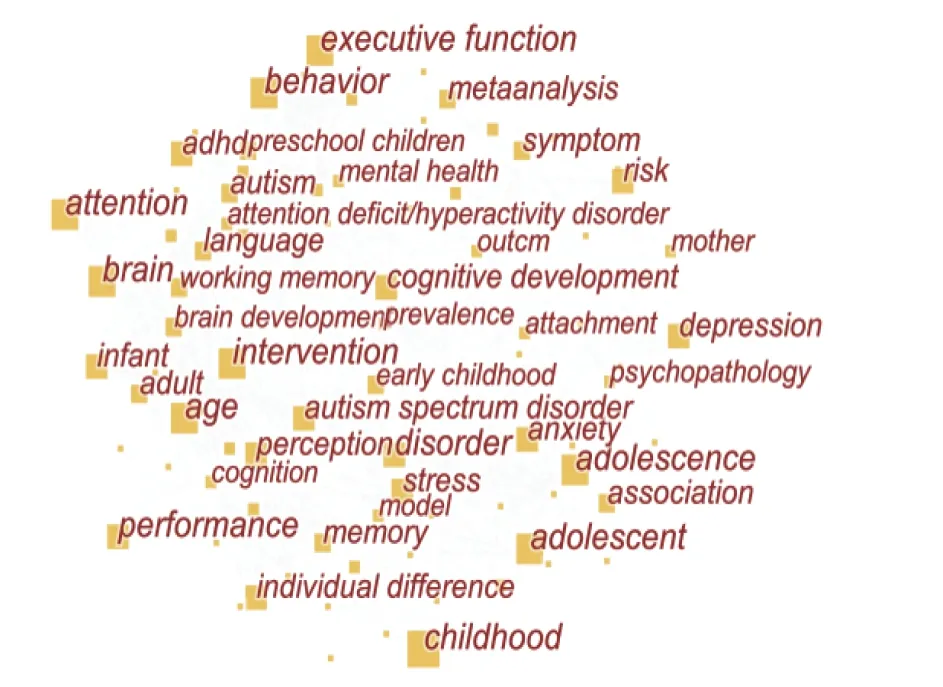

首先是文献的关键词分析,在进行关键词分析时,我们将Note Types选择为Keyword,时间切片为1年,每年选择引用量最高的前50个关键词进行分析,最后得出的关键词共现网络图一共有128个节点,1 146条连线,如图6所示。其中,中心度较高的关键词有青少年(adolesent)、童年(childhood)、注意力(attention)、行为(behavior)、失调(disorder)、抑郁症(depression)、表现(performance)、记忆力(memory)、大脑(brain)、个性化(individual difference)、认知发展(cognitive development)、风险(risk)、压力(stress)、焦虑(anxiety)、自闭症(autism),等等。

图 6 国际关于儿童发展文献的关键词知识图谱

图7 是对Web of Science数据库相关文献结果的共被引聚类图谱。从图中我们可以看出,国外研究的相关文献有角色扮演、社交恐惧症、儿童不幸等多个聚类,结合相关文献我们对其中的8个重点聚类领域和关键词进行分析。

图 7 国际上儿童发展相关文献的聚类图谱

1. 角色扮演(pretend play)游戏对儿童社会性发展的影响性研究

一般认为儿童和同伴群体一起玩角色扮演的游戏是儿童时期社会发展的重要驱动力,Karniol R.则认为,角色扮演的游戏是研究“假装”作为解决有关儿童能力发展的理论问题的一种机制。[9]也有学者使用标准化的测量,研究5岁儿童参加角色扮演游戏对情绪能力的影响状况。结果显示,基于游戏形式的角色扮演可以促进儿童某些情绪能力方面的发展,但是不包括亲社会行为的发展。另外,在游戏过程中,大多数儿童会号召所有人要注意他们的游戏伙伴,因此游戏制定的过程是几乎所有儿童都参与的,这也有利于促进儿童之间协作能力的提高。[10]

2. 儿童社会性问题与遗传(genetics)因素之间关系研究

儿童社会性问题与遗传因素尤其是与妊娠时期母亲的情绪和状态关系较大。Rice F.认为,母亲在怀孕时期出现的压力和焦虑情绪会对婴儿产生“编码”效应,也就是说母亲的情绪会对胎儿产生影响,这种影响可能会持续到童年中期。他的研究结果也显示,母亲的产前压力和焦虑情绪会与后代多动症障碍之间存在一定联系。[11]此外,也有学者研究表明,父母的社会焦虑会使儿童产生生理性亢奋, 而这种生理性亢奋与儿童后期的社会焦虑有关。[12]

3. 儿童在成长发展过程中经历的不幸(childhood adversity)对成年后状态的影响性研究

儿童在成长发展过程中经历的不幸会对成年后的状态产生一定影响,这种影响因性别而异。有不少学者认为,人们在儿童时期受虐的负面影响会影响一生的发展。Herbers J.E.的研究结果表明,在童年时期受到虐待的女性成人后入狱的可能性,比同样受到童年虐待的男性更大。另外,他的研究也证实了以往的研究结论,即儿童在面临困境时,有效的父母教育能够帮助他们形成更加积极的适应能力。[13]

4. 儿童与父母的依恋(attachment)状态的相关研究

Santens T.借助NVivo软件分析有关依恋的家庭治疗中可能存在的障碍和促进因素,发现在父母能力、成人依恋以及关系满意度的测量上,没有发现精神病子女和其他子女有很显著差异。[14]这意味着父母患有精神病的成年子女能和普通人一样茁壮成长,但是他们可能会需要一些父母技能培训方面的支持。

5. 儿童成长过程中“与错误相关的消极性”对儿童发展的影响性研究

与错误相关的消极性(error-related negativity,简称ERN)是指儿童在犯错后在心理上承受的自责、羞愧、悔恨等消极情绪。儿童出现这类消极情绪需要得到恰当的处理,否则这些情绪会对儿童的学习、认知、社会交往等产生不利影响。除此之外s,也有学者表示这些情绪与儿童在后期出现的焦虑状态和负面行为相关。[15-16]

6. 儿童阅读发展(reading development)的影响因素研究

影响儿童阅读能力的因素有很多,例如遗传因素、父母的关注程度、儿童的认知能力。Fomby P.则认为,母亲在孩子身上花费时间的多少也会影响孩子的阅读表现,这些花费在孩子身上的时间主要是指“陪伴”孩子的时间。因为有些母亲也可能在其他育儿投资上付出更多,但是这并不能减少因为她“陪伴”孩子时间较少,而对孩子阅读能力产生的负面影响。[17]另外,Snowling M. J.认为儿童的阅读能力由编码和语言理解两个部分组成,儿童的阅读能力差可能是两种因素共同缺失的结果。[18]

7. 儿童发展过程中某些问题的性别差异研究

一般情况下关于儿童发展过程中遇到的问题,最经常报道的儿童困难有受欺凌、情绪低落、抑郁、自我伤害等。但是这些困难导致的结果是存在性别差异的,不同的问题在男童和女童中出现的频次、严重性是不同的。例如Holt V.在研究相关问题时发现,在常见的儿童问题中,自我伤害在女童中明显更加常见,而自闭症谱系疾病在初生男童中更加常见。[19]

8. 儿童记忆力发展状况的相关研究

记忆力的发展对于儿童的成长来说至关重要,儿童记忆力的发展会促进阅读能力的提高,但如何科学地判断儿童记忆力的高低呢? 传统上对儿童记忆力的判断标准往往是询问成年人记得多少关于儿时的所见所闻,以此来判断儿童记忆力的高低。Heimann M.的研究认为我们不应该被传统的判定标准所束缚。因为儿童可能会由于语言表达能力的限制,而无法通过语言清晰地向我们描述他们的具体记忆,儿童记忆力的判定标准不仅可以从语言进行观察,而且也可以从他们行为的变化中观察。[20]

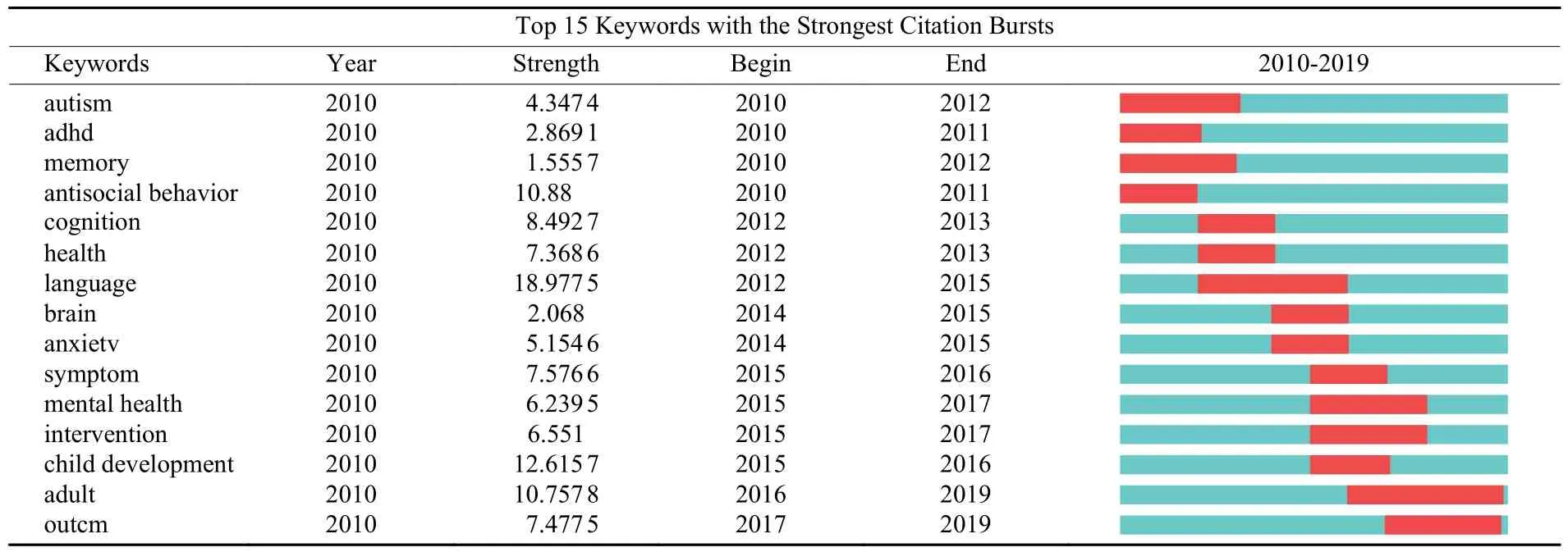

关键词是一篇文章的研究精华,它能比较清晰地显示出某篇文献研究的主要内容,利用关键词更容易了解一个领域的研究热点,而突变性关键词指的是一定时间内出现频次突然增加的关键词。表2为国外文献关于儿童发展问题研究的突变性关键词,从中可以总结出三个特点。第一,综合来看,关键词中心度最高的是语言(language),接着是儿童发展(child development)、成年人(adult)、认知(cognition)等,中心度都在8以上。第二,十年来学者对于儿童问题的研究热点有所不同,早期阶段(2010—2013年)学者比较关注儿童的自闭症、多动症、记忆力等问题,中后期(2014—2019年)则更加关注儿童的焦虑状况、问题的介入方式以及成年人对儿童的影响等问题。第三,所有的关键词突现的时段都比较短,这也说明大部分关键词随着时间的发展易被新词所替代,但相比而言,突变时间段稍长的关键词有“语言”和“成年人”,持续时间为四年。

表 2 国际上儿童发展相关文献的突变性关键词

(二) 国内研究热点和趋势

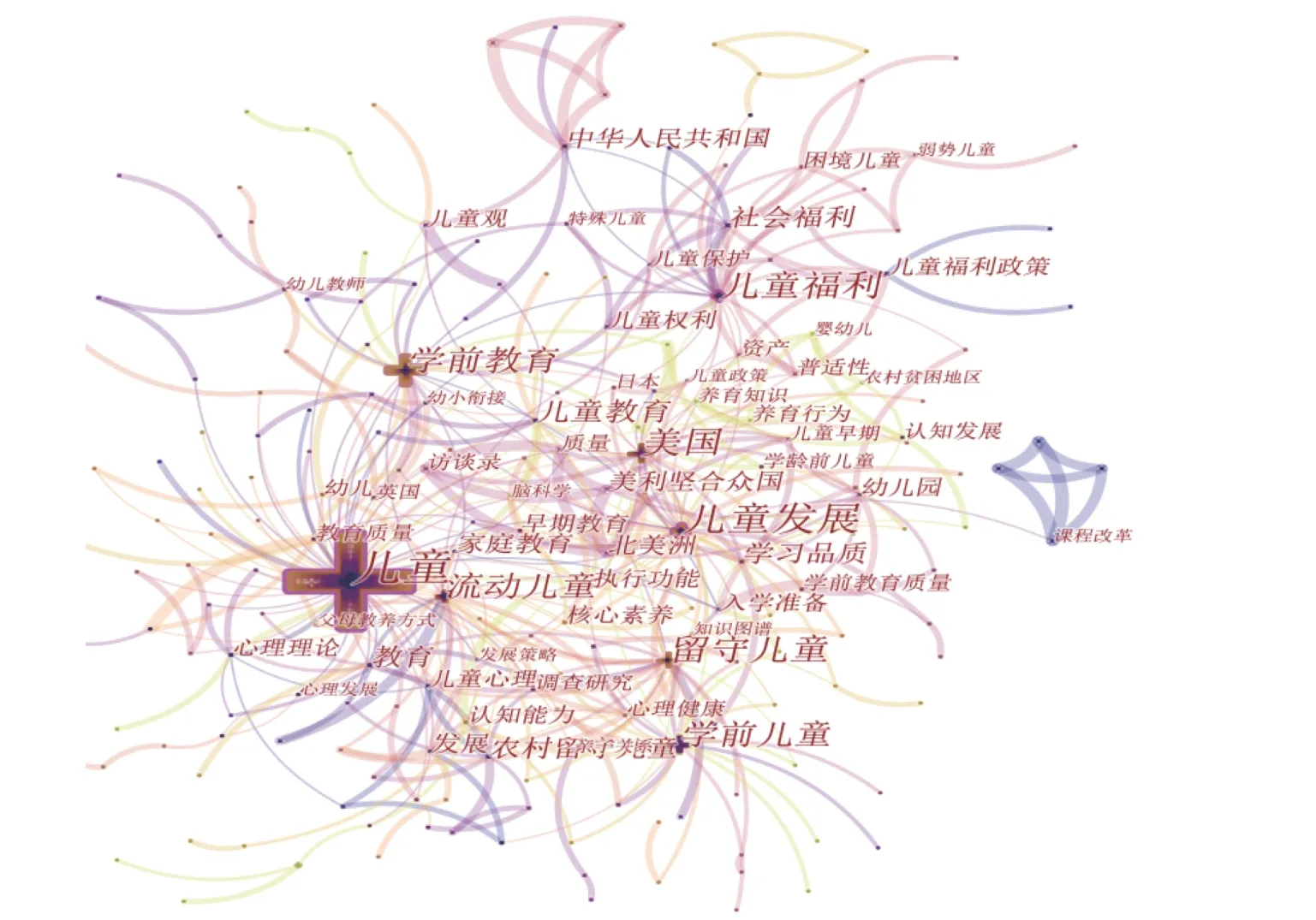

图8是国内相关文献的关键词共现知识图谱,国内相关文献的关键词共现图谱中一共有259个节点,475条连线。从图8可以看出,国内近十年关于儿童发展的研究热点有学前教育、留守儿童、学前儿童、儿童发展、儿童教育、流动儿童、儿童福利、学习品质、认知能力等。除了儿童这个关键词之外,发表文献最多的是学前教育和留守儿童,分别有62篇和47篇。与学前教育相关的关键词还有幼儿园、学前儿童等,这些关键词的出现率较高与我国工业化、城市化的快速发展有关。除此之外,近些年关于幼儿园教师虐待学前儿童的新闻较多,相关新闻热点传播速度较快,这些问题也引起广泛关注,促使各领域学者积极关注学前儿童的发展问题。留守儿童的关注度则随着近些年我国经济社会的快速发展而逐年增加,经济发展促使欠发达地区人口向发达地区流动,但由于户籍和经济限制,不得不把孩子留在家乡,使留守儿童问题也引发较多关注。

图 8 国内儿童发展相关文献的关键词知识图谱

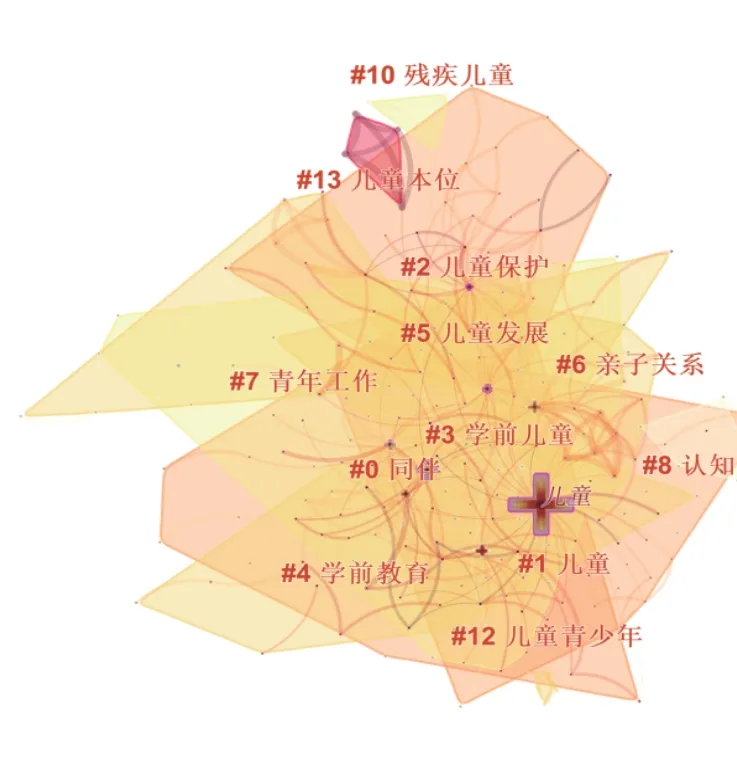

图9 是国内儿童发展相关文献的关键词聚类图谱。图9和图7虽然都是聚类图谱,但两者之间有一定的区别。图9是对相关文献的关键词进行的聚类结果,而图7是文献共被引分析的聚类图谱,即在对文献进行共被引分析的基础上用LLR算法对共被引文献的关键词进行聚类的结果。尽管两图在软件操作上有一定区别,但两图都可以科学地反映出该领域的研究热点。

由图9可知,目前中文文献中关于儿童发展主要有11个聚类,并且这11个研究领域联结十分紧密,通过分析文献内容和关键词、聚类图谱可以发现以下8个研究热点。

1. 儿童同伴关系对儿童身心发展的研究

毫无疑问,在儿童时期,除了家庭环境的影响外,同辈群体无疑会对儿童的身心发展有着不容忽视的影响,这种现象与儿童的年龄特征有关。儿童和青少年十分重视同伴间的关系,并且同伴之间会相互影响,包括正向和负向影响。有研究结果显示,一个儿童辍学最终会引发1.78—2.60个儿童辍学。[21]另外,同伴关系对儿童的学校适应、心理弹性、学习程度、性格发展有着不可忽视的作用。尤其是对于流动儿童来说,其父母经常奔波于工作和生计而无暇陪伴孩子,这时同伴之间的依恋关系可以通过提高流动儿童的自尊、降低流动儿童的孤独感来促进其在新学校的适应。[22]

图 9 国内儿童发展相关文献的聚类图谱

2. 针对儿童多层面的侵害与保护研究

从某个角度来说,儿童属于弱势群体,难免在成长过程中受到各种侵害,因此对于儿童的保护工作就极其重要。有学者非常重视儿童保护的研究,如李双辰等人在研究农村留守儿童侵害预防和保护时,提出在留守儿童保护工作方面,要强化多元主体责任分担,并构建主体之间的互动机制,以此来促进服务的传递和落实。[23]刘继同指出我国脆弱儿童生存与服务状况堪忧,迫切需要国家承担社会保护的责任并制定发展规划与行动策略,最终建立普及性和生活化的儿童福利制度。[24]裘指挥等人以美国经验为启示,研究数字媒体中的早期儿童保护建议,提出针对媒体方面的儿童保护要制定完善的数字媒体早期儿童法规,并出台数字媒体相关的儿童保护指南。[25]

3. 幼小衔接或小幼衔接的相关研究

关于儿童发展的问题,有不少学者将关注点放在幼儿园和小学之间的衔接上。针对将幼儿园作为幼小衔接的主体和责任方,有学者对此分析弊端并提出相关建议。刘晓东在进行中国小学教育研究时,借鉴日本的教学经验,认为幼儿园和小学之间的衔接,不能仅仅依靠幼儿园来进行,事实上,小学也应该承担起改变小学低年级幼儿园化的责任,提出当前中国小学教育的制度和文化亟待转型。[26]俞文、涂艳国等人也在文章中建议当今国内的小学教育应该呵护儿童成长,大力培育儿童健全成长取向的共同衔接观,以促进幼小之间的深度衔接。[27]

4. 儿童群体与青年群体的关系研究

儿童群体与青年群体的联系大致分为两种。一种是横向关系,由于儿童群体的父母多处在青年阶段,儿童和青年之间是亲情关系。马春华提出现阶段我国儿童发展的责任主体是父母,父母承担太多压力,应该减轻青年父母的负担,由整个社会集体分担儿童养育责任。[28]另一种关系是纵向关系,即儿童时期的某些经历对他到青年阶段后会产生影响。有研究结果表明,3岁时的流动经历对农业户籍群体在青年时期教育成就有正向影响,而12岁时的流动经历影响并不显著。[29]姚远的研究结果则表明,儿童时期留守时间越长,他们到成长青年后的幸福感和心理健康水平就越低。[30]

5. 影响儿童认知发展的相关因素研究

儿童认知能力的好坏不仅会影响儿童的学习成绩,更能影响未来的成就,因此研究影响儿童认知能力的因素就变得十分必要。父母的教育直接影响儿童的认知水平。相关研究发现,父母向子女投入时间和精力可以构建闭合的代际关系,这是提升儿童认知能力的一种重要的社会资本。[31]儿童的认知发展还受地区经济发展水平的影响。有学者发现,农村和城市的儿童在语文和数学认知能力上是不同的,这种表现受到健康程度的影响。[32]有学者认为儿童的假想伙伴对于其认知发展也有一定的促进作用。[33]

6. 利用儿童本位视角分析儿童问题的研究

传统的儿童观并不承认儿童是一个独立自主的人,不承认儿童拥有一定的权利和福利。然而现代的儿童观则普遍认为涉及儿童问题的研究和决策时应以儿童为本,并积极关注儿童的福利和权利。从教育层面来看,“儿童本位”的课堂不仅能够提升教师的教育观念,更能使课堂中学生的主体地位得以凸显,有利于培养学生的创新能力和实践精神。刘晓东指出在“以人为本”的社会里,儿童教育和课程理论应以儿童为本,绝不能忽视儿童的存在,因此我国需要一场教育观念和课程理论的革命性变革。[34]

7. 不同类型的儿童群体在教育问题上的相关研究

我国学者在研究儿童教育问题时,尤其关注流动儿童、留守儿童这类困境儿童群体。尽管流动儿童的教育机会在持续改善,但流动儿童面临家庭教育不完整的问题,尤其是学龄前教育和后义务教育仍然面临一定的挑战。[35]段成荣的研究指出,尽管流动儿童的受教育状况有所好转,但情况仍不容乐观,有2.94%的义务教育阶段适龄流动儿童未按规定接受义务教育。[36]朱斌比较了留守儿童和流动儿童的学习情况,发现流动儿童跟随父母在城市读书会获得比留守儿童更高的认知能力,并且在城市待的时间越久,流动儿童的认知能力会和留守儿童的差距越大,这也是一种“流动的红利”。[37]

8. 有关儿童福利观念和儿童福利制度的研究

儿童福利是总体性社会福利制度框架的战略重点与核心。仇雨临在2009年就指出,我国儿童福利政策较为分散且适应性不强,因此他倡导国家要积极推动儿童福利立法、健全多元治理机制。[38]近些年政府也不断出台与儿童福利有关的政策文件,尽力为儿童谋福利。但从目前的形势来看,我国儿童福利制度框架与福利体系建设状况仍不容乐观。[39]刘继同在研究儿童福利政策和立法的主要问题时指出,我国儿童福利制度现存的主要问题是儿童福利法律框架、政策框架设计与儿童福利服务体系建设之间相互分割,并且一些现存的儿童福利法滞后于儿童发展的现实。[40]乔东平提出,政府应该明确我国儿童福利的价值观念并使其体现在相关的制度和措施上,最终建设一套城乡一体的普惠制儿童福利服务体系。[41]

9. 借鉴国外相关儿童政策经验的研究

相比国外而言,我国关于儿童发展类的政策措施还不够健全。有研究发现,美国、德国、日本在儿童有关的政策中,不仅强调家庭的作用,还强调政府应提供更多的支持,在政策制定中也更多地凸显儿童在国家和社会中的地位。[42]另外,纵观美国儿童相关制度的发展和特点可知,我国儿童相关制度的发展与推进需要借鉴国外的经验,要求政府切实承担起儿童发展和保护的主要责任,日益发挥主导性作用,以促进法律政策的完善,建立、健全儿童保护行政管理体系。[43]

表3是我国关于儿童发展相关文献的突变性关键词图谱。根据图谱的提示并结合具体的相关文献内容可知,自2010—2014年,游戏、学前教育、流动儿童等是学者研究较多的主题,且心理理论盛行,用心理理论分析儿童发展问题的频次也较高。自2014—2016年,学界在关注幼儿问题的同时,更加注重儿童保护的研究,而且学者也逐步拓宽研究视野,从国际角度分析日本、美国等国家在应对儿童问题或者制定儿童政策的经验。自2016年以来,认知能力和学习品质成为学者们研究儿童发展状况的新的关注点。另外,在所有的突变性关键词中,教育、中国、心理理论持续的时间较长,由此可以推断,我国学者研究儿童发展的重点还是在教育领域。

四、研究结论与展望

(一) 研究结论

本文透过视觉化图谱清晰、直观地梳理了近十年来关于“儿童发展”文献的研究现状和研究热点。西方国家自20世纪以来就非常重视儿童发展的研究,但由于各国国情和政策体制的差异,每个国家针对儿童发展的研究重点不尽相同。通过国内外的研究可以得出以下结论。

第一,国外学者对于儿童发展的研究较为综合,研究问题不仅包括儿童的记忆力发展、认知能力发展,而且包括儿童同伴关系的发展、儿童童年遭遇对于未来发展影响等。我国关于儿童发展的文献主要关注儿童学习教育问题,有些研究虽涉及儿童的认知、家庭、同伴等问题,但其中不少文章的落脚点依旧在儿童教育和学习问题上。

表 3 国内儿童发展相关文献的突变性关键词

第二,国外涉及儿童发展研究的学科类别比较多样化,除了心理学学科对儿童问题较为关注外,社会学、教育学等学科也有不少文献是以儿童发展为主题的,多个学科从不同的视角出发研究儿童发展不同层面的问题。国内关于儿童发展的研究主要集中在教育学领域。

第三,国外学者研究儿童问题以全体儿童为对象,而不仅是关注某个特殊类型的儿童群体。我国的研究则主要关注困境儿童群体的发展,研究对象主要集中在残疾儿童、流动儿童、留守儿童、智障儿童等弱势群体。需要注意的是,除了儿童发展这一主题之外,儿童保护、儿童福利、儿童权利等相关文献也多围绕困境儿童展开。

第四,国外学者研究选题的角度较小,往往是从一个有关儿童发展的微小的话题入手的,研究过程和结果深入且科学,结果也更令人信服。尤其是心理学的相关研究使用量化研究方法,通过一系列实验步骤,最终得出科学有效的结论。国内的研究选题则较为宽泛,质性研究方法分析较多,内容较为简短,关注的范围较多,导致部分文章结论比较泛化,对策和建议的科学性还有待改善。

第五,国内外文献都关注儿童权利和儿童福利问题。国外对于儿童权利和儿童福利问题的关注较早,观念也更为深入。随着经济社会的快速发展,我国学者也积极借鉴国外研究经验,儿童问题研究也越来越关注儿童权利的获得和儿童福利的改善。

(二) 未来展望

国外学者对于儿童发展相关问题的研究开展较早,目前已经形成相对成熟的体系,包括相关概念的理解和认识、测量和操作化、影响机制精准识别、干预机制和社会政策等方面,其研究的深度和广度值得我们借鉴。未来我们可从以下方面展开研究。

第一,儿童发展研究具有多维性和综合性,除儿童教育外,儿童的心理建设、情绪管理、主观幸福感等也是核心议题,因此应丰富儿童发展的研究体系,包括丰富儿童发展如认知发展、心理发展和身体健康发展等多维度概念,以及对相关理论和操作方法的理解和认识。

第二,儿童发展研究具有跨学科特点,其研究领域包括社会学、心理学、教育学、社会工作、社会保障和公共管理等学科在内的综合研究领域,因此应吸收各学科前沿研究成果,加强跨学科的交流与合作,丰富儿童发展的理论和方法体系。这是深化完善儿童发展研究的必经之路。

第三,儿童发展的研究对象不仅是特殊儿童,还应扩展到全体儿童。除关注留守儿童、流动儿童、残疾儿童等困境或弱势儿童群体之外,我们还需要关注全体儿童发展的现状、问题和发展的一般趋势。

第四,未来该领域研究应不局限于仅从宏观方面把握儿童发展的现状和问题,也应该对儿童的发展领域进行科学的细化分类和研究。例如,围绕儿童认知发展、身体发展和心理发展等多方面的具体内容进行科学测量和操作化,构建具有效度和信度的儿童发展指标体系,拓展儿童发展研究的深度。

第五,国际比较研究应成为后续努力方向。我们可以围绕儿童发展现状、问题、影响机制、社会政策等相关议题开展多国对比、中外对比研究;通过国际比较研究,形成研究对话,推动我国儿童发展。

总而言之,CiteSpace软件作为视觉化分析工具,它可以用图谱的形式清晰地展现出“儿童发展”领域的相关文献研究的整体状况,便于我们了解整个研究领域的热点和趋势。但是作为软件分析工具它也有不完善的地方。如CiteSpace在分析中文文献时功能较少,不能做共被引分析,所以无法把国内国外的相关文献的共被引情况进行比较。因此,未来研究应规避工具的不足,也可利用多个视觉化分析工具补充深化研究,得到更有说服力的研究结论。值得注意的是,从期刊角度来看,国外有不少关于儿童发展、儿童保护类的专业期刊,例如Child Development、Child Development Perspectives等以儿童为中心且有较大影响力的儿童期刊。相比之下,我国专门的儿童类期刊较少,这也是造成中外研究热点有所差异的一项重要原因。

[1]亓迪. 促进儿童发展: 福利政策与服务模式[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 3.

[2]国务院. 中国儿童发展纲要 (2011—2020年) [EB/OL]. [2020-02-18].http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1927200.htm.

[3]方光宝, 侯艺. 家庭社会经济地位如何影响初中生认知能力的发展[J]. 全球教育展望, 2019(9): 68-76.

[4]李英, 贾米琪, 郑文廷, 等. 中国农村贫困地区儿童早期认知发展现状及影响因素研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2019(3): 17-32.

[5]王本余. 儿童权利的观念: 洛克、卢梭与康德[J]. 南京社会科学,2010(8): 130-136.

[6]马园园, 周荃, 邢淑芬. 家庭养育环境与儿童发展: 差别易感性假说[J]. 心理科学进展, 2015(11): 1931-1941.

[7]李萌, 周宗奎. 儿童发展研究中的群体社会化之争[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2003(3): 42-46.

[8]李杰, 陈超美. 如何使用CiteSpace的一组示范及常见问题解答[EB/OL]. [2020-03-10]. http://blog.sciencenet.cn/blog-496649-838067.html.

[9]KARNIOL R. A language-based, three-stage, social-interactional model of social pretend play: Acquiring pretend as an epistemic operator, pretending that, and pretending with (the P–PT–PW model)[J]. Developmental review, 2016(41): 1-37.

[10]GIBSON J L, FINK E, TORRES P E, et al. Making sense of social pretense: The effect of the dyad, sex, and language ability in a large observational study of children's behaviors in a social pretend play context[J]. Social development, 2019(29): 526-543.

[11]RICE F, HAROLD G T, BOIVIN J, et al. The links between prenatal stress and offspring development and psychopathology:Disentangling environmental and inherited influences[J]. Psychological medicine, 2009, 40(2): 331-338.

[12]NIKOLIĆ M, AKTAR E, BÖGELS S, et al. Bumping heart and sweaty palms: Physiological hyperarousal as a risk factor for child social anxiety[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 2017, 59(2): 119-128.

[13]HERBERS J E, CUTULI J J, SUPKOFF LAURA M, et al.Parenting and coregulation: Adaptive systems for competence[J].Children experiencing homelessness, 2014, 84(4): 420-430.

[14]SANTENS T, HANNES K, LEVY S, et al. Barriers and facilitators to implementing attachment‐based family therapy into a child welfare setting: A qualitative process evaluation[J]. Family process, 2019(12): 111-125.

[15]TAMNES C K, WALHOVD K B, TORSTVEIT M, et al. Performance monitoring in children and adolescents: A review of developmental changes in the error-related negativity and brain maturation[J]. Developmental Cognitive Neuroscience, 2013(6): 1-13.

[16]ROUSSEAU C X, TARDIF-WILLIAMS C Y. Turning the page for spot: The potential of therapy dogs to support reading motivation among young children[J]. Anthrozoös, 2019, 32(5): 665-677.

[17]FOMBY P, MUSICK K. Mothers’ time, the parenting package,and links to healthy child development[J]. Journal of marriage and family, 2017, 80(1): 166-181.

[18]SNOWLING M J, HAYIOU‐THOMAS M E, NASH H M, et al. Dyslexia and developmental language disorder: Comorbid disorders with distinct effects on reading comprehension[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 2019, 61(6): 672-680.

[19]HOLT V, SKAGERBERG E, DUNSFORD M. Young people with features of gender dysphoria: Demographics and associated difficulties[J]. Clinical child psychology and psychiatry, 2014,21(1): 108-118.

[20]HEIMANN M, HERBERT J S, TJUS T, et al. Recent advances in early memory development: Research on typical and atypical children[J]. Scandinavian journal of psychology, 2013, 54(1): 1-3.

[21]李强. 同伴效应对农村义务教育儿童辍学的影响[J]. 教育与经济, 2019(4): 36-44.

[22]江波, 沈倩倩. 同伴依恋对流动儿童学校适应的影响机制[J].苏州大学学报(教育科学版), 2019(3): 102-111.

[23]李双辰, 朱新然, 胡宏伟. 福利治理视域下农村留守儿童侵害预防与保护[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2019(5): 133-139.

[24]刘继同. 中国孤儿、艾滋病影响儿童和脆弱儿童生存与服务状况研究(上)[J]. 青少年犯罪问题, 2010(4): 16-23.

[25]裘指挥, 张丽, 王维. 数字媒体中的早期儿童保护: 美国的经验及启示[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(2): 99-104.

[26]刘晓东. 中国小学教育亟待战略转型——兼论“幼小衔接”应向“小幼衔接”翻转[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2019(3): 1-7.

[27]俞文, 涂艳国, 李露, 等. 儿童健全成长取向下幼小衔接教育观差异分析——基于主要利益相关者的调查[J]. 学前教育研究,2019(4): 16-31.

[28]马春华. 重构国家和青年家庭之间的契约: 儿童养育责任的集体分担[J]. 青年研究, 2015(4): 66-75, 96.

[29]吴琼. 早期的流动经历与青年时期教育成就[J]. 中国青年研究,2017(1): 17-22.

[30]姚远, 张顺. 持久的“心灵烙印”: 留守时间如何影响青年早期的主观福祉[J]. 青年研究, 2018(3): 23-33, 94-95.

[31]梁文艳, 叶晓梅, 李涛. 父母参与如何影响流动儿童认知能力——基于CEPS基线数据的实证研究[J]. 教育学报, 2018(1): 80-94.

[32]沈纪. 健康对儿童认知能力的影响——基于一项全国性调查的家庭和城乡比较分析[J]. 青年研究, 2019(2): 14-26+94.

[33]林其羿, 傅宏, 王港, 等. 儿童的假想伙伴与其认知、人格和社会性发展的关系[J]. 学前教育研究, 2016(5): 35-45.

[34]刘晓东. “双基”理论有悖于教育学的现代观念——与李涛同志商榷[J]. 全球教育展望, 2010, 39(11): 19-25.

[35]吕利丹, 程梦瑶, 谭雁潇, 等. 我国流动儿童人口发展与挑战(2000—2015)[J]. 青年研究, 2018(4): 1-12, 94.

[36]段成荣, 吕利丹, 王宗萍, 等. 我国流动儿童生存和发展: 问题与对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J]. 南方人口, 2013(4): 44-55, 80.

[37]朱斌, 王元超. 流动的红利: 儿童流动状况与学业成就研究[J].人口与发展, 2019(6): 38-51, 95.

[38]仇雨临, 郝佳. 中国儿童福利的现状分析与对策思考[J]. 中国青年研究, 2009(2): 26-30, 46.

[39]刘继同. 中国特色儿童福利概念框架与儿童福利制度框架建构[J].人文杂志, 2012(5): 145-154.

[40]刘继同. 中国儿童福利立法与政策框架设计的主要问题、结构性特征[J]. 中国青年研究, 2010(3): 25-32.

[41]乔东平, 廉婷婷, 苏林伟. 中国儿童福利政策新发展与新时代政策思考——基于2010年以来的政策文献研究[J]. 社会工作与管理, 2019, 19(3): 78-88, 95.

[42]杜亮, 王伟剑. 家庭、国家与儿童发展: 美国、德国和日本儿童政策的比较研究[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2015(1):56-61.

[43]高丽茹. 美国儿童保护制度的发展对中国的启示[J]. 社会工作与管理, 2016(6): 80-84.