矿区红层与地貌发育特征研究现状及其地质学意义

张 黎

(甘肃省地质环境监测院,甘肃 兰州 730050)

“丹霞”正式被提出是在2009年,是冯景兰学者[1],其实“丹霞地形”最早使用是在70年代末80年代初[2]。在广东丹霞山所召开的丹霞层地貌研讨会,在行业范围内引发了巨大关注。在澳大利亚墨尔本召开的第七届国际地貌学大会上,国际地貌学家协会(International Association of Geomorphologists,IAG)批准设立“IAG丹霞地貌工作组(IAGDanxia Geomorphology Working Group)”,学 术大会开展预示着丹霞地貌的研究进入广大学者的视野。在第34届世界遗产大会上,贵州赤水、江西老铁山、福建泰宁、湖南莨山、广东丹霞山、浙江江郎山6大丹霞地貌被列入世界遗产名录,引发了大量学者的关注。2010年10月,在广东召开第二届丹霞地貌国际学术会议,次年4月,在波兰举办了第三届欧洲砂岩景观学术会议,一些学者在此次研讨会上做了丹霞地貌、红层相关的报告,同时在会议上进行了激烈的探讨。由此也可以看出,我国关于丹霞地貌的研究也在逐渐向世界舞台发展,中国丹霞地貌及红层的研究进入一个新阶段。因全世界对丹霞及红层的研究越来越多,“中国地理学会红层与丹霞研究工作组”正式在2011年中国地理学会第十届第四次常务理事会成立。

2009年在第七届国际地貌学大会上,明确提出了丹霞地貌工作组的工作目标:给予适用于全球的丹霞地貌科学定义;研究其发育条件和形成过程;建立科学的分类系统;弄清丹霞地貌在全球的分布规律,开展国际对比研究。2011年IAG丹霞地貌工作组第一次会议上,讨论通过了IAG丹霞地貌工作组工作计划,发表了《IAG丹霞地貌工作组第一次会议宣言》和《丹霞地貌全球研究倡议书》[3],提出“以中国的研究为基础,启动全球丹霞地貌研究,并逐步完善丹霞地貌的理论体系”作为工作组近期工作重点。客观上也对中国丹霞地貌的研究提出了新的要求。

在对丹霞地貌的研究中我们发现,红层地貌发育良好[4]。但国内外相关学者对此类地形地貌的研究较少。从目前的研究结果发现,对红层的研究的侧重点集中在古地磁、古生物及岩石矿物的形成原因、所存在的地质环境特征;一部分地质学家仅关注岩石矿物形成丹霞地貌,针对其他地貌发育涉及较少[5]。在地貌分布情况研究过程中,一部分研究人员将红层地质地貌发育类型和地质特征进行粗略总结。例如曾昭轩研究了我国东南部红层地质地貌发育条件及地层分布情况[6];李廷勇等人将红层地质地貌类型进行一个划分[7],对于红层的深入研究却很少。纵观全世界,只有个别学者对国外红层的形成特征、形成时代、沉积环境、发育特征及分布状况进行研究,并与其他地区的红层进行对比分析。

1 中国红层的分布及地貌发育特征

相关文献表明,红色陆相碎屑沉积是我国红层的主要地貌发育特征[8]。郭永春等人评估我国红层的大概面积为8.26×105平方公里[9],这部分红层主要分布在我国的西北、东南、西南地区[10,11]。中生代是中国红层形成时期,在白垩纪红层分布面积较多。

在中国的山西、塔里木盆地、等地区勘查出一部分的二叠系老红层[12](图1)。

中国红层形成的地质构造背景和古地理环境:印支期、燕山期和新生代喜马拉雅期对中国构造格局的形成和气候环境的演化有重要影响,是红层形成的主要阶段。中国红层形成的时期集中在晚侏罗世至白垩纪期间。

中国红层地质地貌发育特征:陆相碎屑沉积是中国红层特征,主要沉积物有泥岩、砂岩、石灰岩、粉砂岩、砾岩[13]。中国红层的组成成分含有长石、石英、硅质物、钙、铁。从矿物组成来看,红层主要的碎屑物是石英和长石,胶结物是铁、钙、硅质或泥质。

因不同地区丹霞地貌所存在差异性,其所处地区的气候条件和地质结构也有所不同,在中国范围内发现台地、山地、高原、丘陵都勘查出了红层。但最具有代表性的还是丹霞地貌,对其进行研究具有一定学术意义[14]。在地层内外动力效应作用下,红层地貌在中国分布范围较广,每个地区红层差异明显。我国东南地区属于热带海洋气候、亚热带季风气候,这种气候特点对丹霞地貌的形成有一定的影响作用,丹霞地貌出露明显。我国的西南地区板块构造运动强烈,红层地貌分布范围十分广泛,容易形成高山状的丹霞景观。我国的东南地区与西南地区相比较会发现,西南地区形成的红层地质结构更加多样化。出现这一现象的原因为,该区域地质构造活动强烈,加剧了红层的倾斜速度,丹霞地貌应运而生。西南地区占据了气候环境的优势,受环境影响较小,粉质红层和淤泥质堆积作用下出现了丹霞陡坡。

图1 中国重要丹霞地貌分布图

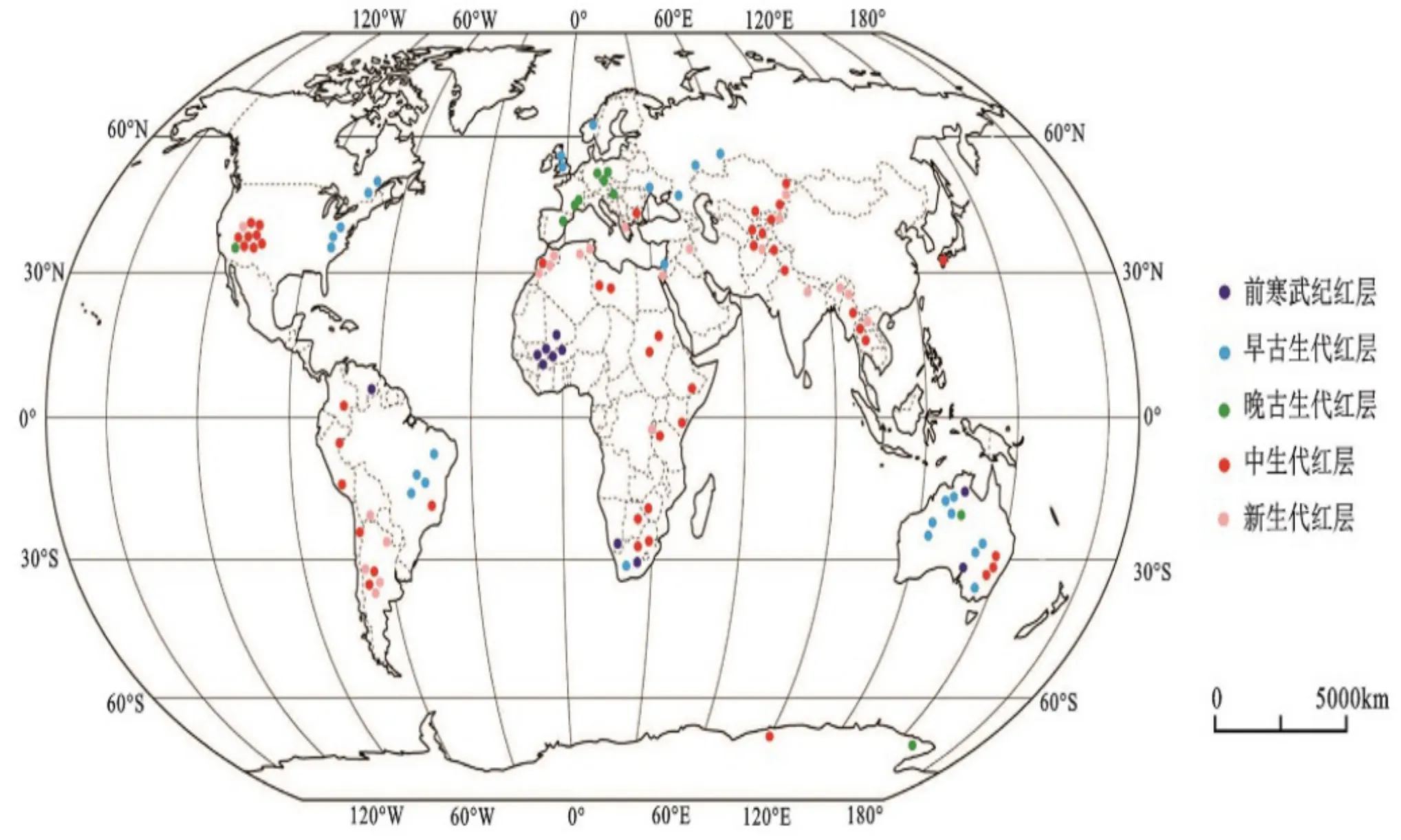

图2 国外红层分布

2 世界红层的分布及地貌发育特征

根据目前掌握的资料显示,红层分布在世界各地。国外红层分布及特征介绍如下(图2)。

国外红层分布及形成时代:亚洲。中国以外的亚洲各国也有很多红层。大部分是陆相沉积,形成于比较新的时代,主要形成于白亚纪和古近纪。欧洲。卡帕蒂亚山脉、比利乌斯山及阿尔卑斯周围的盆地是欧洲陆相红层分布区域,沉积发生的时期多为中生代和古生代。北美。在美国西部地区科罗拉多高原有红层分布。所形成的时代为三叠纪-侏罗纪。陆相是该研究区的沉积形成环境,是少量的浅海相。南美,洲南美的红层主要分布在安第斯山脉两侧的山前盆地和稳定的内陆克拉顿盆地。非洲,非洲红层主要分布在东非地沟带、阿特拉斯山地地沟盆地和稳定的内陆克拉顿盆地。澳大利亚。澳大利亚大陆是南部冈瓦纳大陆的一部分。红层主要分布在北领地和西澳大利亚州。南极洲。从前人研究结果中可以看出,红层在南极洲也有一定数量的分布,如早中三叠世板岩组和晚泥盆世阿兹特克组。概况来讲,南极洲的红层数量较少,因该区域被冰川覆盖范围较广,红层分布特征无法进行深入研究。

从红层的沉积条件方面来分析,陆相沉积是除中国以外其他地区的红层特征,在大陆板块的边缘地带,常发现海陆过度相及滨海相。陆相红层发育河流相、湖泊相和风成沉积相,特别是风成砂沉积,具有大规模交错层理的特征。

从气候环境来看,国外红层基本形成于干旱半干旱气候。全世界范围内的地质板块经历了较大的变化,这一变化过程主要发生在中生代和古生代,红层形成时期的气候也发生变化[15]。

在晚古生代末期,全世界范围内的地质板块发生巨大变化,一部分板块集聚在一起形成新的板块构造。在南纬和北纬30°中间存在北美-欧洲古陆,此时气候条件适合红层地貌的发育。

这一时期东亚古陆板块还未完全形成,在中纬度地区,因没有适合红层地貌发育的气候条件,板块变化较小。在中生代后期,泛大陆地质构造变化十分明显,板块出现分离状况,主要是在大陆边缘造山运动作用下[16,17]。在白垩纪时期和侏罗纪时期,褶皱带发生上移,水汽被阻隔在外部,内陆山间盆出现红层地貌,这种干旱半干旱气候适合红层地貌发育。红层广泛分布于北美西部、中欧和南欧、印度北部、北非和南美洲。中生代是全球红层最发育的时期。

国外红层地貌发育特征:从岩性因素看,红层地貌主要是由泥岩、砂岩、粉砂岩构成,含有碎屑矿物的砾岩无法构成红层,经过短时间的沉积作用,会出露在盆地的边缘。由于古沉积环境的变化,许多红层被灰岩、灰绿色泥岩甚至火山岩覆盖、下伏或互层。软弱泥岩或缓坡或风化形成的泥岩强度低或发育。从构造因素看,红层盆地抬升过程中形成的断裂控制着红层盆地的地貌坡度。从气候因素看,国外红层多为干旱半干旱,降水较少,季节分布不均。一方面,干旱气候有利于红层景观的维护,使许多岩性坚硬的红层形成陡坡;另一方面,短期暴雨洪水沿节理裂隙切割,侵蚀红层,形成多处峡谷、巷子和山谷。

表1 国内外红层特征及地貌发育的对比

3 国内外红层及其地貌发育的对比

全世界红层的沉积倾向于从旧断层扩大到新断层,即从古代的贡多拉大陆扩大到北美、欧洲和中国;红层的分布逐渐扩大,即随着地球陆地面积的扩大,新红层的分布范围更大到第三。

在全世界地壳进化和红层发育的大序列中,新红层逐渐扩大,红层分布比老红层大。中国板块红层的大规模堆积是最新的一次,它反映了中国欧亚大陆作为一部分地壳进化的历史。

国内外红层形成的古地理环境比较:国外红层主要为陆相沉积,有少量的滨浅海相和海陆过渡相。红层大多继承了红层形成时干旱、半干旱的气候环境,许多红层还具有风沙沉积的特征。

中国的红层几乎都是陆相的,缺乏海相。此外,中国中东部现今的气候与红层形成时的古气候有很大不同。红层形成过程中,该地区气候干旱半干旱,但在上第三纪,随着东亚季风的加强,气候发生了变化,逐渐形成了今天的季风湿润气候。

国内外红层岩性及地貌发育对比:国外红层主要由砂岩、粉砂岩、泥岩组成,岩性相对均匀。此外,红层多位于干旱半干旱气候区,红层侵蚀相对较弱。因此,在一些构造稳定地区,发育的红层地貌相对简单,多为高原、峡谷、台地和缓坡。但在一些结构变化强烈的地区,也有峰林和峰丛景观。

与之相比,中国的红层岩性类型是完全的,特别是砂砾岩等粗碎岩,是丹霞地貌急速形成的物质基础。另一方面,中国位于环太平洋和提斯结构带的汇合点。强烈的新结构运动将许多红层盆地推到了断层上。另外,它的宽度很大,跨越不同的结构带和气候带,形成丹霞地形、红层高原、红层山、红层丘陵等红层地形,丹霞地形是最典型的。也就是说,中国的红层地形覆盖了世界上大部分类型的红层。是全球红层发展的缩影(表1)。

4 存在的问题

本文对红层及丹霞地貌的研究也只是停留在表面,未进行深入研究,虽然丹霞地貌在我国已经有较长的研究历史,研究内容也只是涉及到地质发育条件、出露形态特征、地质演化规律等内容。但在对国内外丹霞地貌和红层对比研究来看,我国在丹霞地貌研究过程中仍然存在一些问题,研究方法仅停留在传统方法,技术手段较落后,更侧重于推理论证实地勘查数据较少,从外力作用因素、岩石学、矿物学等方面探讨丹霞地貌和红层的研究甚少。一些关于丹霞地貌的实验研究也主要是基于红层岩体本身的理化特性来分析其抗风化能力,尚不足以揭示不同自然条件下红层的风化特征及其对丹霞地貌发育的影响。

目前国内对于丹霞地貌的研究没有整体规划,不同学科之间关联度低,部分学者对丹霞地貌和红层的研究只重视专业问题,对更深层次的地质问题缺乏实践研究,存在浮于表面的研究现象。

对红层的岩性特征与地貌发育的关系及过程很少涉及;在地貌学界,国内学者大多只关注红层中坚硬的砂砾岩发育的赤壁丹崖景观及其外动力影响,忽视红层软岩的岩石学特性及其对地貌发育的影响;国内外学者大多侧重于单因子研究,缺少多因子关联的系统研究。总体来看,学科间的藩篱导致现有的研究缺乏融合,使红层区地貌演化和丹霞地貌发育机制等问题缺乏系统深入的阐述。

5 红层及丹霞地貌发育的地质学意义

红层及丹霞地貌的形成是漫长的地质时期下综合作用的产物。

各类丹霞地貌的形成演化是诸多构造期演化的结果,研究丹霞地貌的形成,对研究形成盆地的发生、发展和消亡时期具有重要意义。如河北承德丹霞地貌形成阶段是燕山运动的一个例子,它代表了地球演化的一个重要阶段。

研究丹霞地貌形成盆地的构造环境和古地理环境,对现有盆地的生态系统循环具有重要指示意义。通过对盆地沉积特征和物源分析,探讨外围构造对盆地充填过程的响应,恢复盆地原型格局。