贵州省两栖动物名录修订

李仕泽,徐宁,刘京,吕敬才,王斌,魏刚*

(1.茅台学院食品科学与工程系,贵州仁怀564500;2.贵阳学院,贵州省生物多样性与应用生态学特色重点实验室,贵阳550005;3.贵州省生物研究所,贵阳550009;4.中国科学院成都生物研究所,成都610041)

贵州省位于我国西南部(103°36'~109°35'E,24°37'~ 29°13'N),东毗湖南、南邻广西、西连云南、北接四川和重庆,总面积17.62万km2。地貌属于中国西部高原山地,境内西北部地势较高,多数地区为海拔1 500~2 200 m的高原,从西向北、东、南3个方向倾斜,边缘谷地海拔下降至300~500 m。喀斯特出露面积占全省面积的61.9%,是发育最典型的东亚片区的中心。属亚热带季风气候,境内河湖交织、沟渠纵横。植被类型复杂,垂直分布规律明显。独特的自然地理区位、复杂的地形地貌、优越的气候条件、丰富的植被类型,孕育了丰富的两栖动物资源。20世纪70、80年代,学者对贵州两栖动物资源开展了大量的调查和研究,出版了《贵州两栖类志》(伍律等,1986),记载了两栖动物2目7科20属62种,并系统介绍了物种的形态分类、生理生态、分布概况等信息。

30多年来,由于研究技术手段不断提高,特别是随着整合分类学的发展,以形态学为主导构建的传统生物分类体系得以不断修订和完善,一些物种的分类地位被重新订正(费梁等,2006,2009a,2009b),一些新记录物种在贵州陆续被报道(魏刚,徐宁,1989;张雷,2010a,2010b;牛克锋,杨业勤,2012;吕敬才等,2014;黄静等,2016;李光荣等,2016;李仕泽等,2016,2020;张明明等,2016;肖宁等,2019a,2019b;刘京等,2020),一些新种也被不断发现并描述(田应洲等,1998,2000;徐宁等,2007;李松等,2008a,2008b,2010;Gu et al.,2012;王超等,2013;Zhang et al.,2017;Li et al.,2018a,2018b,2019a,2019b;Lyu et al.,2019;Wang et al.,2019;Liu et al.,2020;Wei et al.,2020)。

本文在多年野外调查工作的基础上,结合已发表的关于贵州省两栖动物分类学和系统学的研究成果,整理并修订贵州省两栖类物种与分布名录,并作初步的区系分析和濒危等级划分,以期为后期的相关研究提供基础。

1 研究方法

收集截止2020年1月31日发表的关于贵州省两栖动物分类学和系统学研究论文,以《贵州两栖类志》(伍律等,1986)为基础对贵州省两栖类名录进行修订,增补在贵州省发现的新物种和新记录种,分类体系参照Frost(2020),并吸收部分研究进展如《中国两栖动物受威胁现状评估》(江建平等,2016)等。区系分布主要参考《中国动物地理》(张荣祖,2011)进行划分,2011年之后新发现物种根据其实际分布区域确定。物种受威胁等级参考《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016)划分。

2 结果

2.1 贵州省两栖类物种多样性

截止2020年1月31日,贵州省共发现两栖动物2目11科30属97种,其中外来入侵种1种(附表1)。包括有尾目 Caudata 3科 6属 15种(15.46%)和无尾目 Anura 8科 23属 82种(84.54%),无尾目中蛙科Ranidae种类最丰富(共31种,占无尾目种数的37.80%)。

从1982年《贵州两栖类志》(伍律等,1986)初稿完成以来,在贵州省发现的两栖类新种共有17种,分别是水城拟小鲵Pseudohynobius shuichengensis(田应洲等,1998)、水城角蟾 Megophrys(Panophrys)shuichenggensis(田应洲等,2000)、宽阔水拟小鲵Pseudohynobius kuankuoshuiensis(徐宁等,2007)、龙里瘰螈Paramesotriton longliensis(李松等,2008a)、织金瘰螈 Paramesotriton zhijinensis(李松等,2008b)、贵州拟小鲵 Pseudohynobius guizhouensis(李松等,2010)、茂兰瘰螈Paramesotriton maolanensis(Guet al.,2012)、荔 波 角 蟾Megophrys(Panophrys)liboensis(Zhanget al.,2017)、贵州臭蛙 Odorrana kweichowensis(Li et al.,2018b)、雷山角蟾Megophrys(Panophrys)leishanensis(Li et al.,2018a)、梵净山姬蛙 Microhyla fanjings-hanensis(Li et al.,2019a)、雷山琴蛙 Nidirana leishanensis(Li et al.,2019b)、水 城 湍 蛙 Amolops shuichengicus(Lyu et al.,2019)、毕节掌突蟾 Leptobrachella bijie(Wang et al.,2019)、紫腹掌突蟾 Leptobrachella purpuraventra(Wang et al.,2019)、江氏角蟾 Megophrys(Panophrys)jiangi(Liu et al.,2020)和叶氏琴蛙 Nidirana yeae(Wei et al.,2020)。

1982年以来,在贵州省发现的两栖类新记录种共有18种,分别是锯腿原指树蛙Kurixalus odontotarsus和阔褶水蛙Hylarana latouchii(魏刚,徐宁,1989)、白线树蛙 Zhangixalus leucofasciatus(张雷等,2010a)、镇海林蛙 Rana zhenhaiensis(张雷等,2010b)、短肢角蟾Megophrys(Panophrys)brachykolos(牛克锋,杨业勤,2012)、川南短腿蟾Megophrys(Brachytarsophrys)chuannanensis(吕敬才等,2014)、宜章臭蛙Odorrana yizhangensis(李仕泽等,2016)、合江臭蛙 Odorrana hejiangensis(黄静等,2016)、腹斑掌突蟾Leptobrachella ventripunctatus(李光荣等,2016)、合江棘蛙 Quasipaa robertingeri(张明明等,2016)、黄岗臭蛙Odorrana huanggangensis(魏刚等,2017)、寒露林蛙Rana hanluica(魏刚等,2017)、徂徕林蛙 Rana culaiensis(肖宁等,2019a)、凹顶泛树蛙 Polypedates impresus和布氏泛树蛙Polypedates braueri(肖宁等,2019b)、峨眉角蟾Megophrys(Panophrys)omeimontis(刘京等,2020)、川村陆蛙Fejervarya kawamurai(中国两栖类,2020)和金佛拟小鲵Pseudohynobius jinfo(本研究)。

2.2 模式产地位于贵州的物种

模式产地位于贵州省的两栖类物种有27种,其基本分布情况如下:

宽阔水拟小鲵:模式标本产地为绥阳宽阔水国家级自然保护区,海拔1 350~1 500 m的高山地区。成体非繁殖期远离水域,生活在植被繁茂、杂草丛生、地表枯枝落叶厚的阴凉潮湿的灌木、乔木林下或茶林丛内。分布区域狭窄,仅见于绥阳宽阔水国家级自然保护区(徐宁等,2007)。

水城拟小鲵:模式标本产地为水城县石龙乡,海拔1 910~1 970 m的石灰岩山区,山上长有常绿灌木,杂草丛生,地表枯枝落叶层较厚,湿度极大,沟中流水清澈,终年不断。成体一般栖息于离水10~20 m的林间枯叶层、草丛、土穴及石灰岩洞中,非繁殖期营陆栖生活,繁殖期为5月上旬—6月下旬,此期成体集中于泉水土洞或岩洞内,产卵于洞中。分布区域狭窄,仅见于水城(田应洲等,1998)。

贵州拟小鲵:模式标本产地为贵定斗篷山,海拔1 400~1 700 m的高山地区。沟边箭竹Fargesia spathacea和灌木茂密,将溪沟上空遮掩,溪边水草茂盛。成体非繁殖期远离水域,生活在植被繁茂、地表枯枝落叶层厚、阴凉潮湿的环境中。幼体栖息在小溪内回水处。溪沟宽2 m左右,水深40 cm以下,水流平缓,水质清澈,水底为砂石,部分水域有落叶沉积。分布区域狭窄,仅见于贵定、都匀(李松等,2010)。

蓝尾蝾螈Cynops cyanurus:模式标本产地为水城。在水城德坞野场坝一个30 m2的水塘,水深40 cm左右,塘内长有水草,并有大量黑点树蛙Zhangixalus nigropunctatus蝌蚪。分布于贵州水城,云南曲靖、武定、大理、昆明、楚雄、宜良、景东、普洱、新平、石屏等地(刘承钊等,1962;中国两栖类,2020)。

尾斑瘰螈Paramesotriton caudopunctatus:模式标本产地为雷山县方祥乡格头,海拔1 158 m,生活在回水凼、小溪流及大河边,有时亦见于溪边静水或池边,匍匐于不同深度的水面下、较光滑的石滩上或水边烂枝叶下,栖息环境中也发现有肥螈、角蟾、棘侧蛙Quasipaa shini等两栖类的蝌蚪,其附近静水域中有细痣疣螈Tylototriton asperrimus幼体。分布于贵州雷山,湖南江永,广西富川,重庆酉阳(胡淑琴等,1973;中国两栖类,2020)。

茂兰瘰螈:模式标本产地为荔波茂兰国家级自然保护区,生活在水流平缓的大水塘或有地下水流出的水塘中,水塘周围植被茂盛,水质清澈。通常会栖息在水塘底部,较难寻找,有洪水时会跳出水面。目前已知仅分布于荔波茂兰国家级自然保护区内(Gu et al.,2012)。

织金瘰螈:模式标本产地为织金县双堰塘,海拔1 300~1 400 m水流平缓的山溪或有地下水流出的水塘中,水质清澈,水底多为石块、泥沙和水草。目前已知仅分布于织金(李松等,2008b)。

龙里瘰螈:模式标本产地为龙里县水场乡,海拔1 100~1 200 m水流平缓的大水塘或有地下水流出的水塘中,水质清澈,水底多为石块、泥沙和水草。目前已知分布于湖北咸丰,重庆酉阳,贵州龙里、遵义(李松等,2008a;中国两栖类,2020)。

贵州疣螈Tylototriton kweichowensis:模式标本产地为大方县,海拔1 000~2 400 m的亚热带山林中,栖息于竹林或者枯枝落叶之下。目前已知分布于云南大关、彝良、永善,贵州威宁、毕节、赫章、水城、金沙、大方、纳雍、织金、安龙(费梁等,2012)。

毕节掌突蟾:模式标本产地为毕节七星关区罩子山保护区青山村,海拔1 670~1 750 m的常绿阔叶林或针叶林的溪流边,溪流宽2 m,深20~30 cm。目前已知仅分布于毕节市七星关区(Wang et al.,2019)。

紫腹掌突蟾:模式标本产地为毕节市七星关区乌箐自然保护区金家寨,海拔1 600~1 900 m的常绿阔叶林或针叶林的溪流边,溪流宽1 m,深10~20 cm。目前已知分布于毕节市七星关区乌箐自然保护区金家寨和罩子山保护区(Wang et al.,2019)。

雷山髭蟾Leptobrachium leishanense:模式标本产地为雷公山国家级自然保护区,海拔1 100~1 500 m的阔叶林带的山区流溪附近。成体营陆栖生活,非繁殖期栖于林间潮湿环境内。11月进入流溪缓流处石下繁殖。目前已知仅分布于雷公山国家级自然保护区(胡淑琴等,1973)。

水城角蟾:模式标本产地为水城凤凰乡,海拔1 800~1 870 m的亚热带常绿阔叶林中,4—7月在水源附近活动,生活的环境水流平缓,溪水清澈,两岸灌木刺丛杂草密生,沟中石灰石石块较多。分布区域狭窄,目前已知仅见于水城、绥阳(田应洲等,2000)。

雷山角蟾:模式标本产地为雷公山国家级自然保护区,海拔1 200~1 750 m的溪边竹林,分布区域狭窄,目前已知仅见于雷公山国家级自然保护区(Li et al.,2018a)。

荔波角蟾:模式标本产地为荔波,命名为荔波异角蟾Xenophrys liboensis,2019年更名为荔波角蟾Megophrys(Panophrys)liboensis(中国两栖类,2020),生活于海拔约634 m的常绿阔叶林中溶洞口附近,洞中水深约50 cm。目前已知仅见于荔波(Zhang et al.,2017)。

棘指角蟾Megophrys(Panophrys)spinata:模式标本产地为雷公山国家级自然保护区,海拔800~1 800 m的山区。雄体白天常隐蔽于流溪石和岸上草丛中。石堆里或土堆内。6—7月可能是繁殖季节,夜间在溪边易于采到(胡淑琴等,1973)。分布区域较广,见于四川兴文、筠连、古蔺,重庆南川、秀山,贵州大方、金沙、绥阳、江口、印江、雷山,云南威信,广西龙胜、金秀(费梁等,2012)。

江氏角蟾:模式标本产地为绥阳宽阔水国家级自然保护区,海拔1 000 m以上的山溪边,常在其附近的草丛、枯枝上、碎石丛中或崖壁缝中,分布区域狭窄,仅见于宽阔水和梵净山国家级自然保护区(Liu et al.,2020)。

红点齿蟾Oreolalax rhodostigmatus:模式产地为贵州遵义,海拔1 000~1 790 m的山区石灰岩溶洞内及其附近。成体多栖息于有泉水或阴河的山洞内,常见于距洞口50~100 m处全黑暗的流溪岸边岩石上,行动十分缓慢。蝌蚪生活于溶洞内,在距洞口1~3 km全黑暗的泉水凼内也可见到无色透明的蝌蚪,该蝌蚪见电筒光后缓慢游向深潭岩缝中。目前已知分布于湖北利川,四川兴文、华蓥,重庆南川、万盛、武隆、奉节、丰都、万州,贵州水城、毕节、遵义、务川、清镇、威宁、正安,湖南桑植(中国两栖类,2020)。

水城湍蛙:模式标本产地为水城,多见于海拔2 000~2 100 m的多岩石、水流湍急的溪流,四周为潮湿的亚热带次生常绿阔叶林,多栖息于灌木林下的叶子上。分布区域狭窄,仅见于水城玉舍森林公园(Lyu et al.,2019)。

雷山琴蛙:模式标本产地为雷公山国家级自然保护区,海拔600~1 200 m的农田或水塘中,分布区域狭窄,仅见于雷公山和梵净山国家级自然保护区(Li et al.,2019a)。

叶氏琴蛙:模式产地为贵州桐梓,海拔1 170 m的水塘内,分布区域狭窄,目前仅见于黄莲省级自然保护区(Wei et al.,2020)。

安龙臭蛙Odorrana anlungensis:模式标本产地为安龙龙头大山,海拔1 480~1 550 m的溪流内,多栖息在溪流边的苔癣植物上。溪沟宽2~3 m,水清澈见底,水温低,两侧植物繁茂,目前仅见于安龙龙头大山(胡淑琴等,1973)。

贵州臭蛙:模式标本产地为金沙县冷水河自然保护区,海拔717~766 m的常绿阔叶林的河流内,成体晚上栖息在河中石块上。冷水河栖息地河面宽阔,靠近居民区,河边为常绿阔叶林;湄潭和正安栖息地河宽,流速缓,周围为稻田(Li et al.,2018b)。

务川臭蛙Odorrana wuchuanensis:模式标本产地为务川柏村,海拔700 m左右山区的溶洞内,洞内有阴河流出,水流缓慢。成体栖息于距洞口30 m左右的水塘周围的岩壁上,洞内接近全黑。分布区域狭窄,仅见于务川、荔波、德江(伍律等,1986;李仕泽等,2017)。

威宁趾沟蛙Rana weiningensis:模式标本产地为威宁,海拔1 700~2 950 m的山溪或河岸边灌丛或草丛中,成体生活于河岸边的烂树叶下及杂草丛中(刘承钊等,1962)。目前已知分布于四川越西、昭觉、会理、渡口、盐边、米易,云南武定、安宁、永仁,贵州水城、威宁(中国两栖类,2020)。

黑点树蛙:模式标本产地为威宁,海拔600~2 150 m的山区。白天成体多隐蔽在潮湿的土洞或草丛中,夜间常活动在水塘、沼泽附近的灌丛上,稻田附近(刘承钊等,1962)。

梵净山姬蛙:模式标本产地为梵净山国家级自然保护区,海拔1 300 m左右的常绿阔叶林附近的水田中。分布区域狭窄,仅见于梵净山国家级自然保护区(Li et al.,2019b)。

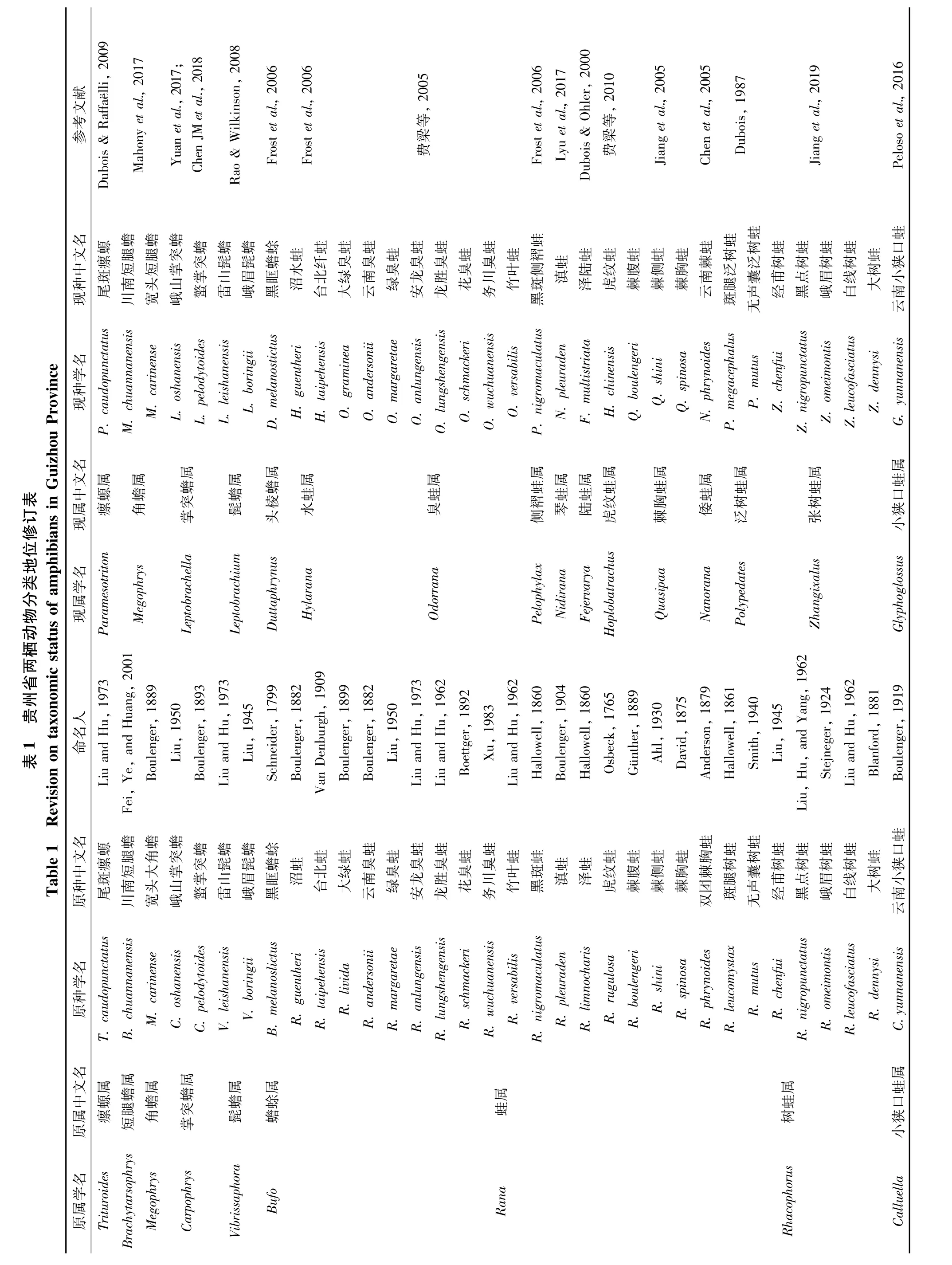

2.3 物种分类地位修订

近年来,两栖动物分类系统不断调整和更新,而分类体系的调整使得一些物种的种属关系和名称发生了改变。本文基于相关文献(费梁等,2012;Frost,2020;王剀等,2020),修订了贵州省原记录的39个物种(及亚种)的学名(表1)。其中髭蟾属Vibrissaphora(Rao & Wilkinson,2008)、瘰螈属 Trituroides(Dubois & Raffaelli,2009)、小 狭 口 蛙 属Glyphoglossus(Pelosoet al.,2016)、短 腿 蟾 属Brachytarsophrys(Mahony et al.,2017)和掌突蟾属Carpophrys(Yuan et al.,2017)等5个属的属名发生变更;从蛙属中分出一些新属,如水蛙属Hylarana、陆蛙属Fejervarya、臭蛙属Odorrana、侧褶蛙属Pelophylax、虎纹蛙属Hoplobatrachus、棘胸蛙属Quasipaa和倭蛙属Nanorana等(费梁等,2009b)。

Che等(2009)基于线粒体基因(12S rRNA、16S rRNA)和核基因片段(Rhodopsin,Tyrosinase)的分子系统学研究显示,“合江棘蛙”位于棘腹蛙Quasipaa boulengeri支系的基部位置,很可能不是一个有效的物种。费梁等(2012)仍认为其为有效物种。随后,Yan等(2013)对棘腹蛙进行了种内系统地理学研究,样品覆盖了该物种所有分布区域,并包括了“合江棘蛙”,分析结果显示,“合江棘蛙”与其他地区的棘腹蛙群体间共享核基因等位基因(GCC),具有广泛的基因流,故认为合江棘蛙不是一个有效物种,建议作为棘腹蛙的同物异名处理。但张明明等(2016)在习水采集的合江棘蛙在形态上与棘腹蛙又有明显差异。本文认为合江棘蛙仍为有效种,将其列入贵州省两栖类名录。

张雷等(2012)通过比较梵净山分布的棘指角蟾与模式产地雷公山的棘指角蟾的形态学特征,将分布于梵净山的棘指角蟾定为炳灵角蟾梵净山亚种 Megophrys binlingensis fanjingmontis。 Liu 等(2018)通过线粒体基因和核基因构建角蟾属Megophrys的系统发育树,认为分布于梵净山的棘指角蟾应为隐存种Megophrys sp.,但魏刚等(2017)通过线粒体16S rRNA比较了棘指角蟾梵净山种群与模式产地雷公山种群间的遗传距离,二者间遗传距离仅0.9%,远小于角蟾属内近缘种间的遗传距离,且形态上和雷公山种群的差异不明显,认为分布于梵净山的棘指角蟾和模式产地雷公山之间虽有一定的分化,但未达到种级分化,且Frost(2020)和中国两栖类(2020)均未收录该亚种。因此,本文仍按棘指角蟾列入贵州省两栖类名录。

此外,伍律等(1986)记载:Popeand Boring在Maha(麻哈)采到山溪鲵Batrachuperus pinchonii,其地理坐标为107.5°E,26.4°N,约在黔东南州麻江县境内。但迄今为止还未见贵州省分布有山溪鲵的报道,因此本文不再将其列入贵州省两栖类名录。

2.4 贵州省两栖类区系划分与组成

对贵州省分布的97种两栖类进行地理型分析,结果显示西南区种为主要成分,达30种,占全省总种数的 30.93%,华南区种最少,仅 1种(表2),体现了贵州省在动物地理区划上邻近西南区的特色。西南区种循云贵高原由西北向东南扩散分布,各区中黔东南低山丘陵盆地区的西南区种最多,其原因可能是自然保护区数量较多,扩散分布到该区的西南区种得以繁衍,其他各区人为活动较多而保存较少。

根据贵州省自然地理概况,参考《贵州两栖类志》(伍律等,1986)、《贵州两栖动物区系及地理区划研究》(魏刚,徐宁,1989)、《中国动物地理》(张荣祖,2011),结合两栖动物的区系特点和区系成分差异,将贵州划分为5个动物地理区:黔西高原中山区、黔北中山峡谷区、黔中山原丘陵区、黔东南低山丘陵盆地区和黔南低山河谷区。其中黔西高原中山区属西南区西南山地亚区,其余4区均属华中区西部山地高原亚区(图1)。

2.4.1 黔西高原中山区 位于贵州省西部,地势北高南低,北部威宁一带海拔2 000 m以上,南部兴义一带为1 300 m左右,乌蒙山纵贯本区。河流切割明显,地势起伏较大。年均气温10.5~16.1℃,1月均温1.9~7.1℃,7月均温17.7~22.3℃,年降水量854.1~1 520.9 mm。土壤主要为黄棕壤和黄壤。植被主要为半湿润及湿润性常绿阔叶林。分布于这个动物地理区的两栖动物有35种,其中西南区种最多,达13种,占总数的37.14%,显示出西南区的特色;华中华南及西南区种次之,有7种,占20.00%;华中华南区种和古北界东洋界广布种各5种,各占14.29%;华南西南区种2种,占5.71%;华中西南区种、华中区和外来入侵种各1种,各占2.86%。贵州特有种7种,即水城拟小鲵、毕节掌突蟾、紫腹掌突蟾、水城角蟾、水城湍蛙、威宁蛙Rana weiningensis和黑点树蛙。常见种类有滇蛙 Nidirana pleuraden、无指盘臭蛙Odorrana grahami、华西雨蛙 Hyla annectans、棘腹蛙及云南小狭口蛙Glyphoglossus yunnanensis。仅分布于这个动物地理区的有9种,即水城拟小鲵、蓝尾蝾螈、毕节掌突蟾、紫腹掌突蟾、利川齿蟾Oreolalax lichuanensis、水城湍蛙、昭觉林蛙Rana chaochiaoensis、威宁蛙和黑点树蛙。有相近种的地理替代现象,如分布在黔北的宽阔水拟小鲵和金佛拟小鲵及分布在黔中的贵州拟小鲵在本区被水城拟小鲵替代;分布在黔东南和黔南的峨山掌突蟾Leptobrachella oshanensis、分布在黔北的腹斑掌突蟾和分布在黔东南的福建掌突蟾Leptobrachella liui在本区被毕节掌突蟾和紫腹掌突蟾替代;分布在黔北的大绿臭蛙Odorrana graminea、合江臭蛙、贵州臭蛙和务川臭蛙及分布在黔北和黔中的宜章臭蛙在本区被无指盘臭蛙替代;分布在黔北的峨眉林蛙Rana omeimontis和镇海林蛙Rana zhenhaiensis在本区被昭觉林蛙Rana chaochiaoensis和威宁蛙替代,分布在黔北的经甫树蛙Zhangixalus chenfui在本区被黑点树蛙替代。

!.-,+*)(’&%$#!""!1’9,)*-8,2*7 5 26*-+*$-*%54$0,3++.$.2*1,0.$/,-,-’)*+*,-("!&’$%#-&,+$&%’*$#’*$&%"*$#"*)$($&%’!$#’!$&%"!$#"!677*%3 3%4 5 5#!2 1$./#0-/.1 0*+%’&,%-*$+$%)!."/.()&$"#$&-+"+/.)*+,!$(%&’#$"/.1 0*+%’&,%-*$+$%)!!"/."#$%"&#’()!67)++5!!($%=/&><4 3 2 6 5*1%+--+-(-)#)!3"4 7(4&,1"2)3 677)$%&;!(%&’9!:9#!8 4 3 2 6 5*1%+--+-(-)#)!0"4 3 2"+*12$+")&,1"2)0 4 3 2 9 8*+"#-(-)(!3)AA*/$5 9&;9@!?4 7:9 8*+"#-(-)(!3"4 7(4&,1"2)3 67)+"67)A+5!!+5!!($($$%&D<:=9&C 4<4;<>;=?&)1+-(-)#)7!,(5&’2$&#’()7!"4<;7(,$&8"+*1(5 5+)*B7)A*,!#$"/$5 9&;9@!?4<4;<>;=?&)1+-(-)#)!,(5&’2$&#’()6!6"4<;+",&,1"2)6 677A!#5 F#&0/&E 1%/2 4@>A 5(#)1+-(-)#)7!"4@7(,$&8"+*1#%/)*+,!$(%&’#$"4@>A 5(#)1+-(-)#)9!"4@#8"#))+,1&"+9 4@B=8&"#-4##7!)*GB!#$"4@B=8&"#-4##9!677K+5!!($@/0 J 8 C 4 E D(5+-&)$#*$%)/!;"4 F 9%$$+,1"2-%);)+**HI=&9#’9@!C 4 E D(5+-&)5#*$%)/!0"C 4%:&0 677K+5!!($@/0 J 8 G I H 4%(-$1("#!="G I 2 5+"+-+=)AA6/$5 9&;9@!?G H 4%(-$1("#! 图1 贵州省两栖动物地理区划Fig.1 Zoogeographic division of amphibians in Guizhou Province 2.4.2 黔北中山峡谷区 位于贵州北部,大娄山斜贯西北部,地势南高北低,海拔800~1 200 m。年均气温13.5~18.1℃,1月均温2.4~7.9℃,7月均温23.1~28.0℃。年降水量1 054.7~1 300 mm。土壤主要为黄壤、石灰土和紫色土。植被主要为常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林、石灰岩灌丛和草坡。 分布于这个动物地理区的两栖动物有43种。其中华中华南区种占优势,有10种,占总数的23.26%;其次为西南区种,有9种,占20.93%;华中华南及西南区种8种,占18.60%;古北界东洋界广布种 7种,占 16.28%;华中区种 5种,占11.63%;华中西南区种2种,占4.65%;华南区种和外来入侵种各1种,各占2.33%。贵州省特有种4种,即宽阔水拟小鲵、水城角蟾、叶氏琴蛙、贵州臭蛙。常见种类有大鲵Andrias davidianus、泽陆蛙Fejervarya multistriata、黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculatus、沼水蛙 Hylarana guentheri、斑腿泛树蛙Polypedates megacephalus、饰纹姬蛙Microhyla fissipes和小弧斑姬蛙Microhyla heymonsi。仅分布于这个动物地理区的有3种,即宽阔水拟小鲵、叶氏琴蛙和贵州臭蛙。有相近种的地理替代现象,如分布于黔中的贵州拟小鲵和黔西的水城拟小鲵在本区被宽阔水拟小鲵和金佛拟小鲵替代;分布于黔东南的蟼掌突蟾 Leptobrachella pelodytoides、峨山掌突蟾、福建掌突蟾和分布于黔西的紫腹掌突蟾在本区被腹斑掌突蟾替代;分布于黔东南的短肢角蟾、雷山角蟾和荔波角蟾在本区被水城角蟾和峨眉角蟾替代;分布于黔东南的雷山琴蛙在本区被仙琴蛙Nidirana daunchina和叶氏琴蛙替代;分布于黔西的无指盘臭蛙和分布于黔东南的黄岗臭蛙、花臭蛙Odorrana schmackeri、竹叶蛙 Odorrana versabilis在本区被合江臭蛙和贵州臭蛙替代;分布于黔西的昭觉林蛙、威宁蛙在本区被镇海林蛙替代;分布于黔东南的大树蛙Zhangixalus dennysi、白线树蛙和分布于黔东南和黔西的黑点树蛙在本区被经甫树蛙替代。 2.4.3 黔中山原丘陵区 位于贵州中部,苗岭山脉蜿蜒于本地理区中部,地势起伏不大,为山原丘陵盆地貌,海拔1 000~1 200 m。年均气温12.8~17.2℃,1月均温2~6.8℃,7月均温 21.9~27.9℃。年降水量为1 149~1 445 mm。土壤主要为黄壤、黑色和棕色石灰土。植被主要为石灰岩常绿林、常绿落叶混交林、马尾松林和灌丛。 分布于这个动物地理区的两栖动物有26种,其中以古北界东洋界广布种最多,达9种,占36.62%;其次为华中华南及西南区种,有6种,占总数的23.08%;西南区种5种,占19.23%;华中华南区种4种,占15.38%;华中西南区种和外来入侵种各1种,分别占3.85%。贵州省特有种2种,即贵州拟小鲵和织金瘰螈。仅分布于这个动物地理区的有2种,即龙里瘰螈和织金瘰螈。常见种类有中华蟾蜍Bufo gargarizans、泽陆蛙、华西雨蛙和斑腿泛树蛙。有相近种的地理替代现象,分布于黔东南的尾斑瘰螈、茂兰瘰螈和武陵瘰螈Paramesotriton wulingensis在本区被织金瘰螈替代;而广泛分布于黔东南的掌突蟾属物种在本区却无分布。 2.4.4 黔东南低山丘陵盆地区 位于贵州东南部,系贵川高原向湘桂丘陵盆地的过渡地带,西部地势高,海拔800~1 000 m,东部、东南部地势渐低,海拔400~600 m。年均气温14.9~18.4℃,1月均温3.5~8.4℃,7月均温23.4~27.9℃,年降水量1 132.6~1 378.3 mm,水热条件良好。土壤主要为黄壤、红壤和石灰土。植被为具有南亚热带成分的常绿阔叶林、次生暖性针叶林。在梵净山、雷公山及月亮山还保留有较完整的原生植被。 由于本区气候温暖湿润,植被破坏较少,适于两栖类生存,因而种类较多,达57种。其中,华中华南区种为主要成分,有19种,占总数的33.33%;其次为西南区种,有11种,占19.30%;古北界东洋界广布种和华中华南及西南区种各8种,各占14.04%;华中区种7种,占12.28%;华中西南区种3种,占5.26%;华南西南区种1种,占1.75%。贵州省特有种7种,即茂兰瘰螈、雷山髭蟾、雷山角蟾、荔波角蟾、雷山琴蛙、黑点树蛙和梵净山姬蛙。常见种类有大鲵、中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、沼水蛙、棘腹蛙、棘胸蛙Quasipaa spinosa、黑斑侧褶蛙、花臭蛙、斑腿泛树蛙,饰纹姬蛙和小弧斑姬蛙。仅分布于这个动物地理区的有尾斑瘰螈、茂兰瘰螈、武陵瘰螈、雷山髭蟾、雷山角蟾、荔波角蟾、雷山琴蛙和梵净山姬蛙。有相近种的地理替代现象,如分布于黔北、黔中和黔南的无声囊树蛙Polypedates mutus在本区被大树蛙和锯腿原指树蛙替代。本动物地理区两栖动物中角蟾科Megophryidae种类较多,角蟾科在贵州省分布有4属20种,在本区就分布14种,其中蟼掌突蟾、峨山掌突蟾、福建掌突蟾、峨眉髭蟾、雷山髭蟾、川南短腿蟾、短肢角蟾、雷山角蟾和荔波角蟾仅分布于本区。 2.4.5 黔南低山河谷区 位于贵州西南部,地处贵州高原向广西丘陵盆地过渡的斜坡地带。海拔600~800 m,红水河谷则低到200多m。年均气温15.1~19.6℃,1月均温6.0~10.1℃,7月均温21.3~27℃。年降水量1 176.8~1 376.9 mm。土壤主要为红壤、黄壤和石灰土。植被主要为具有南亚热带成分的常绿阔叶林,局部有季雨林及稀疏灌丛草地。 分布于这个动物地理区的两栖动物有23种,以华中华南及西南区种为主要成分,有7种,占总数的30.43%;其次为古北界东洋界广布种,有5种,占21.74%;华中华南区种4种,占17.39%;西南区种3种,占13.04%;华中西南区种2种,占8.70%;华中区种和外来入侵种各 1种,各占4.35%。贵州省特有种只有安龙臭蛙1种,仅见于本区的也是这1种。常见种类有中华蟾蜍、华西雨蛙、沼水蛙、绿臭蛙 Odorrana graminea、泽陆蛙、棘腹蛙、棘胸蛙、云南棘蛙Nanorana yunnanensis、斑腿泛树蛙、无声囊泛树蛙、饰纹姬蛙和小弧斑姬蛙。有相近种的地理替代现象,如分布于黔北、黔中和黔东南的宜章臭蛙、分布于黔北、黔东南的务川臭蛙和龙胜臭蛙、分布于黔东南的黄岗臭蛙、龙胜臭蛙Odorrana lungshengensis和竹叶蛙、分布在黔北、黔西的云南臭蛙Odorrana andersonii和无指盘臭蛙在本区被安龙臭蛙替代。 根据《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016),贵州省有记录的97种两栖动物中有3种被列为极危(CR),即大鲵、金佛拟小鲵和腹斑掌突蟾;6种为濒危(EN),即宽阔水拟小鲵、龙里瘰螈、织金瘰螈、峨眉髭蟾、虎纹蛙和云南棘蛙;21种为易危(VU);12种为近危(NT);36种无危(LC);其余为数据缺乏(DD)(5种)和未评估(NE)(14种),包括1种外来入侵种,即牛蛙 Lithobates catesbeianus(附表1)。 表2 贵州省各动物地理分区的两栖动物物种区系分布Table 2 Geographical distribution pattern of amphibians in Guizhou Province 贵州省分布的两栖动物特有性较强,97种两栖动物中,中国特有种43种,占44.33%;贵州省特有种20种,占20.62%。贵州省特有种为宽阔水拟小鲵、水城拟小鲵、贵州拟小鲵、织金瘰螈、茂兰瘰螈、毕节掌突蟾、紫腹掌突蟾、雷山髭蟾、雷山角蟾、水城角蟾、荔波角蟾、水城湍蛙、雷山琴蛙、叶氏琴蛙、安龙臭蛙、务川臭蛙、贵州臭蛙、威宁蛙、黑点树蛙和梵净山姬蛙。贵州省分布的两栖动物特有性较强的原因很可能是贵州独特的自然环境,贵州地处长江和珠江上游交错地带,是中国生物多样性最为丰富的4个地区之一;同时又是世界上喀斯特分布最广、发育最典型的地区,是世界三大喀斯特集中分布区之一的东亚片区的中心(盛茂银等,2015),喀斯特地貌占全省面积的61.9%。贵州属亚热带季风气候,境内河湖交织、沟渠纵横。贵州植被复杂,垂直分布规律明显。第四纪以来,我国西南地区受冰川期作用影响较小,保留了许多北半球其他地区早已灭绝的古老孑遗和残遗的种类,具有物种高度丰富、特有种较多、区系起源古老等物种多样性的特点。构成该区域的生境类型多种多样,且相互隔离,呈陆地“岛屿状”分布,从而极大地促进了适应性物种形成和多样化(刘承钊,1965;张荣祖,1979)。贵州省在地貌上具较多的峡谷和复杂的垂直自然分带,形成了许多有利于运动能力弱的两栖动物物种分化的环境,适宜的水热条件为生活在不同生境的两栖动物的分化提供了适宜条件。各种进化驱动因子(如地质、生态、遗传因子等)共同作用,这可能是贵州高原地区特有种较多的原因。 贵州省各动物地理分区中,黔东南低山丘陵盆地区两栖动物物种数最多(57种),黔北中山峡谷区次之(43种),黔南低山河谷区最少(仅23种)。不同动物地理区之间物种多样性的差异主要与地形地貌、生境类型多样性以及水热条件相关。黔东南低山丘陵盆地区两栖动物物种数最多的原因可能是纬度、海拔跨度大,水热条件良好,自然保护区数量较多,有梵净山、雷公山、茂兰、佛顶山4个国家级自然保护区,生境多样,适宜两栖动物生存。黔北中山峡谷区较黔东南低山丘陵盆地区纬度跨度较小、海拔较高、年均气温和年均降水量较低,但黔北中山峡谷区有习水、赤水、麻阳河、大沙河、宽阔水5个国家级自然保护区,生境较好,因此两栖动物物种数次之,达43种。黔西高原中山区较黔北中山峡谷区海拔更高,年均气温和年均降水量更低,自然保护区数量更少,仅有草海1个国家级自然保护区,生境单调,因此区内两栖动物物种数更少。黔中山原丘陵区较黔西高原中山区虽然海拔较低,年均气温和年均降水量较高,但人口密集,农业发展历史久远,人类活动较多,无国家级自然保护区,自然植被破坏较多,因此区内两栖动物物种数较少。黔南低山河谷区虽然水热条件较好,但纬度、海拔跨度最小,人类活动较多,无国家级自然保护区,植被破坏较大,因此两栖动物物种数最少。 过去50年中,全球范围内许多两栖动物种群显著衰退,一些种类已经灭绝。这类现象的出现与人类活动日益加强密切相关,生态环境的破坏,污染的排放等可能是导致种群衰退的主要原因(周洲等,2004;谢锋等,2006)。根据《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016),贵州省有记录的97种两栖动物中有3种被列为极危(CR)、6种濒危(EN)、21种易危(VU)、12种近危(NT)、36种无危(LC)、5种数据缺乏(DD)、14种未评估(NE)(附表1)。大鲵虽被列为极危和国家Ⅱ级保护动物,但因其较大的经济价值,在野外被大量捕捉。贵州省有大鲵分布记录的县达23个(伍律等,1986;费梁等,2006),根据大鲵适宜生境模型预测贵州省适宜生境百分比≥50%的县达44个(Chen S et al.,2018)。项目组专项调查了贵州省大鲵适宜生境百分比最高的34个县(其中20个有大鲵分布记录,占贵州省有大鲵分布记录且预测适宜生境百分比≥50%的23个县的86.96%)的38条河流及18个洞穴,仅发现1尾大鲵。但对其组织样品进行线粒体COⅠ基因测序,系统发育树结果表明,该样品是从陕西购买的大鲵在养殖过程中逃逸出来的。即在所调查的河段和洞穴,野生大鲵可能已经功能性灭绝(魏刚等,2017)。极危物种务川臭蛙和濒危物种峨眉髭蟾仅分布于2个县,濒危物种雷山髭蟾分布于1个县,濒危物种棘腹蛙和云南棘蛙分布超过5个县。此外,还有31种仅分布于1个县,30种分布于2~3个县。这些分布≤3个县的两栖动物也具有非常高的保护优先性,但未被列为全球性的极度濒危。 濒危动植物种国际贸易公约(Convention on International Trade of Endangered Species,CITES)附录Ⅰ规定,当1个物种野生种群小或仅存在1个种群、分布面积狭域时被认为有灭绝危险。因此对于生活在破碎化栖息地中的两栖动物物种应列入濒危等级重点保护,对于特有种的保护应给予特别的重视。在与世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)的濒危物种红色名录、《中国濒危动物红色名录》等国内外流行的濒危物种标准接轨的前提下,建议省级物种濒危等级的数量标准可考虑区别对待那些本来就数量稀少、分布区狭窄的物种和那些由于人类活动而导致其种群数量与生境面积急剧下降的物种;建议将两栖类物种分布县的数量作为简捷有效的省级濒危物种评估指标,制定作为国家级濒危物种补充的、适应各省需要的、具本省特点的“红皮书”;建议省级濒危物种的数量标准为:濒危级分布行政区域为1个县;易危级分布行政区域为≤3个县;关注级分布行政区域为≤5个县(徐宁等,2011)。 近年来,在贵州不断有两栖动物的新种和新记录种的报道,一方面说明了贵州省两栖类资源非常丰富,另一方面也意味着贵州省两栖类的物种多样性仍然被低估。一些在贵州有分布记录的两栖动物,如山溪鲵,近年来在野外都没有再次被发现,很多物种在贵州的分布区域调查数据也不够详实。此外,由于全球气候变暖以及生态环境的改变,两栖动物也可能出现分布区的扩张。因此,贵州省两栖类的物种多样性研究工作需要继续扩大和深入,在加强野外生态学研究工作的同时,继续采用分子系统学方法,结合形态系统学和生理学研究,发现潜在的新种和隐存种,评估物种遗传多样性现状,从而为贵州两栖类的保护工作提供科学而有效的建议。 附表1 贵州省两栖动物名录Appendix 1 A checklist of amphibians in Guizhou Province 续附表1 续附表1

2.5 贵州省两栖动物濒危状况

3 讨论

3.1 贵州省两栖动物特有性

3.2 贵州省两栖动物地理区划特点

3.3 贵州省两栖动物的濒危等级与保护