基于建构认知模型的元素化学教学策略与实践

蒋小钢

摘要: 元素化学是中学化学最基本的知识构成,承载着培养学生化学核心素养的重要作用。人对事物的认知,常常是根据模型来进行的。有了认知模型,就能减少对新事物认知的时间和构建新模型的時间。建构有效的认知模型,可以极大地提高学习效率、学习质量和学习能力。对元素化学教学中建构认知模型的策略问题做了一些探讨和实践。

关键词: 元素化学教学; 化学核心素养; 建构认知模型; 知识结构化

文章编号: 1005-6629(2020)11-0027-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

元素化学对培养学生的化学核心素养承载着不可或缺的重要功能与价值。其中,如何挖掘和落实“模型建构”的思想方法,是元素化学教学中容易被忽视的问题,导致实践中存在一些认知偏差。

目前,在元素化学的教学中,无论是常态课还是观摩课、示范课,不论是采用传统教学方法,还是采用形式新颖的“项目式学习法”和“单元教学法”,教学中心和重点基本上都是围绕如何帮助学生建构和讲解元素的“价-类”二维图展开。实践证明,“价-类”二维图是学习元素化学的一种有效模型。但是,应该清醒地认识到,“价-类”二维图毕竟只是学习物质化学性质的一种有效模型,元素化学无论是其知识内容,还是所蕴含的学科思想方法都是非常丰富的,教学中若仅限于建构元素的“价-类”二维图,显然不能完全体现元素化学的教育功能和价值。那么,在元素化学的教学中,有哪些常用的认知模型对提高学生的学习效益、学习质量和学习能力具有重要的教育价值呢?如何才能有效地帮助学生建构这些重要的认知模型呢?下面,就这两个问题做一些探讨。

2 模型建构在元素化学学习中的功能与价值

元素化合物知识是指元素的单质及其常见化合物的组成、结构、主要物理及化学性质、制备、用途和存在的描述性知识,是高中化学的基本知识构成,为学生建构化学核心素养奠定厚实的基础。认知模型的建构,在元素化学的学习中具有重要的学习功能与应用价值,这是由元素化学的知识特点、学习要求和模型建构的功能共同决定的。

2.1 高中元素化学的教学要求与功能

高中化学课程标准(2017年版)对元素化学的学习提出了明确的要求。其中,课程标强调[1]: (1)能正确认识元素与物质的关系。通过学习认识到元素可以组成不同种类的物质,根据物质的组成和性质能够对物质进行分类,建立“元素观”和物质的“分类观”。通过学习能从物质类别和元素价态变化的视角说明物质的转化路径,深刻认识到一定条件下各类物质可以相互转化,从而建立起物质的“变化观”。元素观、分类观和变化观都是化学科学的基本观念[2]。通过学习能够认识到物质中的元素都具有一定的化合价,且同种元素在不同的物质中可以具有不同的价态。能依据物质类别和元素价态列举某种元素的典型代表物。(2)能正确认识元素化合价变化与化学反应的关系。通过学习认识到,反应前后有化合价变化的反应是氧化还原反应。通过氧化还原反应,可以实现同种元素不同价态的物质之间的相互转化,转化过程中的元素质量守恒、电子得失守恒,进而形成从元素化合价的视角观察物质组成和变化的习惯。(3)认识一些常见的物质。能够例举、描述、辨识典型物质重要的物理和化学性质及实验现象,了解这些物质在生产、生活中的应用,进而正确认识物质性质及物质转化的价值。能利用典型代表物的性质和反应,设计常见物质制备、分离、提纯、检验等简单任务的方案。能根据物质的性质说明妥善保存、合理使用化学品的常见方法。(4)深刻认识研究物质的方法与程序。能从物质类别、元素价态的角度,预测物质的化学性质和变化,设计实验进行初步验证,并能分析、解释有关实验现象。

元素化学同时也是中学化学其他所有板块知识的载体。元素化学可以为化学其他板块的学习提供丰富的感性素材,可以与化学所有板块的知识融合起来考查学生的化学学科素养,这是元素化学学习的另一个难点。近几年高考中,基于真实工业生产、生活或科研情境的元素化学的综合考查,在学科思想、学科方法和学科思维上都较大程度地超越了传统考查力度,涉及的化学反应情形更复杂。此外,高中元素化学知识具有“繁”“乱”“难”“杂”的特点,学习中容易产生知识零散、杂乱无章、不易整理和记忆的困难,是高中化学学习的重要分化点之一。因此,只有不断改进教与学的模式才能适应高考的这种变化。

2.2 元素化学教学中模型建构的意义

培养学生化学模型的认知能力,是高中化学核心素养的重要组成部分,在高中化学各板块知识的学习中都有重要的应用价值。例如,“化学反应与能量转化”专题中,建构起盖斯定律模型,能有效帮助学生深刻认识化学反应中物质能量守恒问题;建构起原电池的构造与工作原理模型,能有效帮助学生应对新型复杂电池的构造和工作原理的问题。建构起可逆反应体系的化学平衡模型,就能将所有可逆的化学过程问题(电离平衡、水解平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原平衡和络合平衡等)纳入其中进行研究,从定性和定量两个视角,建立起统一的化学平衡的思维模型。

建构认知模型,在元素化学的学习中同样具有重要的意义。例如,建构元素与物质之间联系的模型,能够帮助学生把有限的元素与众多的物质关联起来,加深对元素与物质内在联系的认识;建构研究物质内涵的模型,能够帮助学生形成有序的思维线索和结构化的知识体系,快速明确物质研究的方向;建构物质研究方法与程序的模型,能够帮助学生明确物质研究的具体方法和形成物质研究的思维程序,提升科学探究的能力和素养;建构研究物质转化的模型,能够有效帮助学生形成观察物质化学反应的维度和视角,快速预测物质可能具有的化学性质,减少实验探究的盲目性。此外,还有建构研究物质制备的模型、元素化学的价值模型等。总之,建构有效的元素化学的认知模型,能够帮助学生形成结构化的知识体系、条理化的思维线索、熟练化的基本技能、显性化的抽象概念和可视化的学科方法;能够帮助学生减少对新物质认知的时间和构建新模型的时间,可以极大地提高学习效率、学习质量和学习能力,对于化学基本观念和学科素养的形成很有意义。

3 核心素养视域下元素化学认知模型的建构

元素化学蕴含着丰富的知识、技能和学科思想方法,以及化学基本观念等教育价值[3]。通过建构认知模型,可以有效地帮助学生解决学习中的实际困难,更好地达成学习目标,助力培养学生的化学核心素养。根据元素化学中不同知识的特点,可以建构起不同的认知模型。

3.1 帮助学生建立从元素的视角认识物质世界

原子和分子都是构成物质的微观粒子。在神奇的化学世界里,学生对物质的认识是从原子、分子开始的。随着认识的深入,学生又知道了物质是由元素组成的,元素是形形色色物质的基本组成成分。但是,对于丰富多彩的物质世界,这些物质是如何组成的?如何对数量巨大、种类繁多的物质进行分类?以及各类物质之间具有怎样的关系?学生对这些问题都存在很多疑惑。

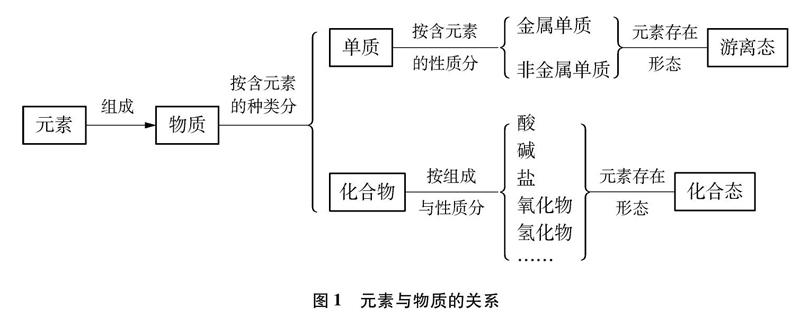

物质与元素是元素化学知识体系中最基本的两个要素,是元素化学所有知识的出发点和归宿,两者密不可分。高中必修1学习的元素种类多,而每种元素涉及的单质和化合物的种类更是数量巨大。面对如此繁多的物质,如何有效地帮助学生建立起一种元素及其常见物质之间的关联,是学好元素化学、落实“元素观”和“分类观”等化学基本观念的起始点和关键点。要让学生深刻认识到任何物质都是由一种或几种元素组成的,元素是组成物质的最基本单元,一种或几种元素可以组成一种物质或多种物质。进而让学生了解什么是单质和化合物;知道元素的存在形态有游离态和化合态;认识化合物中元素都有一定的化合价,同种元素在不同化合物中可能呈现不同的化合价。在此基础上,帮助学生建构起元素与组成物质之间的关系模型,如图1所示。

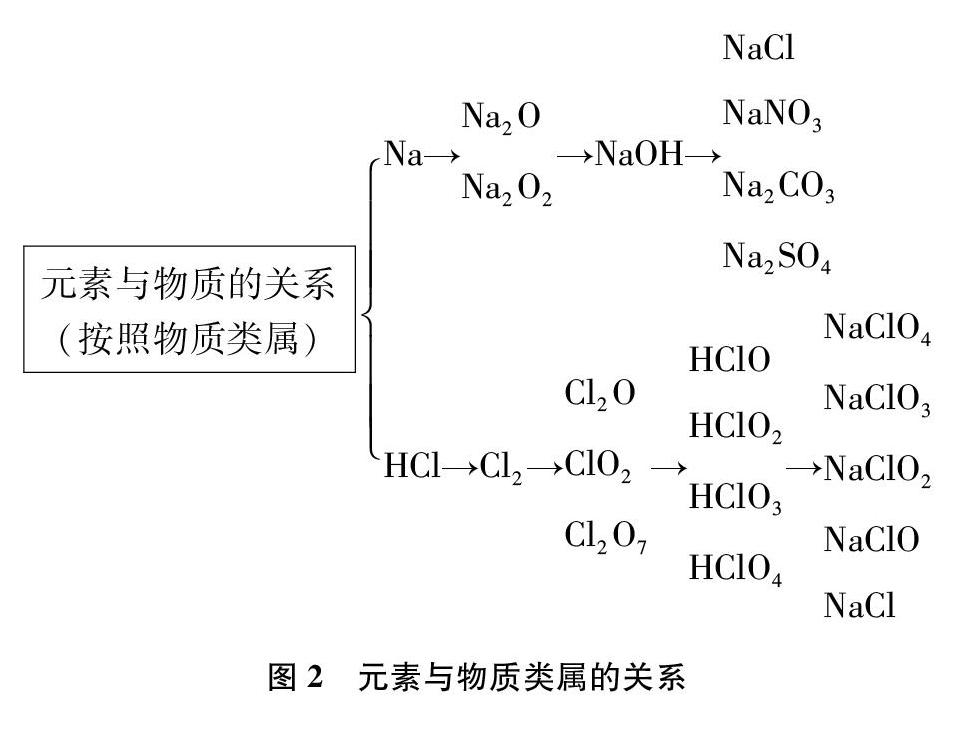

教学中,在学习某种元素时,必须有意识逐步培养学生从物质分类或化合价变化的思维视角,有序、熟练地列举出该元素常见单质和化合物的化学式,帮助学生建立起元素与具体物质之间的有效映射关系,形成另一类元素与物质关联的模型。如,以元素的类别为线索,建构元素与物质的关系模型,如图2所示。

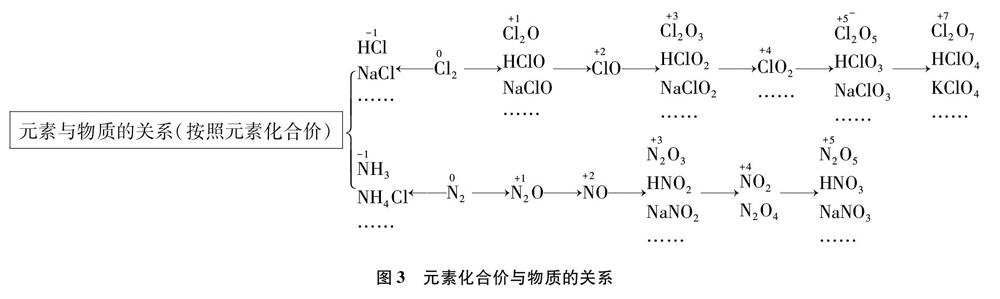

也可以用元素的化合价为线索,进行建构元素与物质的另一种关联模型,如图3的示例元素所示。

这些模型的建构,可以使学生进一步认识元素与物质的关系,丰富学生对物质世界的认知。同时,也为学习物质化学性质的“价—类”二维模型奠定基础。

3.2 帮助学生明确化学研究物质的具体方向

对自然界中物质的研究不是化学学科独有的。不同的学科对物质研究的内涵不同,视角和层次也不同。化学是在原子、分子的水平上认识物质、创造物质的一门自然科学[4]。那么,化学认识物质、研究物质时,究竟要探究它哪些方面的奥秘?这也是学生在学习元素常见单质及其化合物时首先必须面对的问题。在学习中帮助学生建立起化学研究物质的具体内容和方向的知识模型,可以大大地缩短探索学习新物质的时间,形成结构化的知识体系,便于记忆和应用,从而极大地提

高学习效率和学习能力。化学对物质研究的方向如图4所示。

通过学习,使学生对化学研究物质的认识得到不断巩固和加深,最终形成熟练的、自动化的思维模型,并能自如迁移应用于陌生物质的研究中。需要强调的是,这种对物质的研究模型不但适合无机物的学习,同样也适合于典型有机物的学习,如甲烷、乙烯、苯、乙醇、乙醛、乙酸等。

3.3 帮助学生建立研究物质性质和转化的视角

元素化学研究的核心问题是物质的性质、制备和应用。因物质种类繁多、反应条件复杂,有些物质还因发生化学反应的条件、数量或浓度的不同,发生反应的情形也会不同。因此,研究和归纳物质发生化学反应的规律也是学生学习的难点所在。

元素化学的“价—类”二维模型,可以培养学生形成观察和分析物质化学性质的两个视角,即从元素的化合价和物质的类属通性两个维度,对物质的化学性质进行分类、比较和迁移学习。通过一些常见单质及其化合物性质的学习,归纳、积累起各类物质化学通性的感性认识和经验,进而可以迁移应用到陌生物质的学习中,解决真实情景中的元素化学问题[5]。

从另一个视角看,中学阶段学生涉及的绝大多数化学反应,都是有电解质参与的、在水溶液中进行的,即为离子反应。因此,研究物质的化学性质除了“价-类”二维模型外,还应从离子反应的视角,掌握离子反应的相关规律。综上所述,分析物质的性质及其转化的视角如图5所示。

值得注意的是,在具体物质的学习中,常常还会遇到一些物质,如硫酸、硝酸、二氧化硫、二氧化硅、铝、铁等,它们在一定条件下发生的化学反应比较特殊,不能用物质类属通性和氧化还原反应原理进行分析说明,属于这些物质的特性。因此,在推测分析物质化学性质时,应适当加以关注。

3.4 帮助学生搭建化学制备物质的思维模型

物质的制备是元素化学的重要知识构成之一。其中,气体的制备是学习中最常遇到的知识要点。比如,实验室制备氢气、氧气、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫等。通过学习典型气体物质的制备方法,逐步帮助学生有效建构起实验室制备物质的研究模型,让学生熟知物质制备会涉及哪些方面的问题?应从哪些方面进行分析思考?应掌握哪些相关的知识、技能和方法?气体制备涉及的知识结构如图6所示。

学生建立起物质的制备模型后,就有了制备物质的思维框架。对于不同的具體物质,可以根据其不同的性质,采用具体不同的方法进行制备。对于制备框架中每一个环节涉及的具体问题,可以根据具体情况和要求做进一步深入细致的分析。

3.5 帮助学生形成定性与定量相结合分析化学反应的思维方法

研究物质的化学性质,是元素化学的核心任务。对于某一化学反应,反应物的物质的量之间的关系,是研究一个化学反应的重要变量。否则,盲目地去讨论一个化学反应的结果则显得毫无意义。当反应条件一定时,反应物的物质的量之比不同,反应产物也可能不同。例如二氧化碳与氢氧化钠溶液的反应、氯气与溴化亚铁溶液的反应等。因此,对于一些重要、复杂的化学反应,培养学生养成从定性和定量的视角,多个层次去分析反应情形的思维习惯[6],对于突破学习难点,以及应用所学知识去解决真实情境下的化学问题、提升化学学科素养都是非常有益的。这样的反应情形,在纷繁复杂的物质世界里非常常见的。这里仅以铁与硝酸反应为例加以说明,如图7所示。

4 结语

元素化学是中学化学的重要学习内容,蕴含着丰富的化学学科思想和思维方法,是培养化学核心素养的重要载体。实践表明,元素化学的学习存在诸多困难,尤其是高中起始年级的学生。教学中应针对元素化学不同的知识结构和特点,从多个层次、多个视角及时帮助学生建构起丰富多样、具体有效的认知模型。如图8所示。

有了这些模型,所学的元素可以不同、物质可以不同、物质的性质也可以不同,但学习元素化学的思维方法却相同,还可以帮助学生形成元素化学结构化的知识系统,并以此作为学习支架去解决元素化学的其他未知的实际问题。这对于突破学习困难、增强学习信心和提升思维品质无疑都是非常重要的。

参考文献:

[1][4]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]毕华林, 卢巍. 化学基本观念的内涵及其教学价值[J]. 中学化学教学参考, 2011, (6): 3~6.

[3]宋心琦. 课程标准高中化学(必修)元素化学教学之我见[J]. 化学教学, 2012, (3): 3~7.

[5]何彩霞. 引导学生从元素视角认识物质及其转化——以“金属及其化合物”教学为例[J]. 化学教学, 2013, (9): 27~29.

[6]吴星. 高中化学核心素养的建构视角[J]. 化学教学, 2017, (2): 3~7.