芦咏莉:体育和学习成绩呈正相关

吴爽

体育比语文、数学更重要吗?

在北京第二实验小学(以下简称“实验二小”),答案是肯定的。体育是实验二小最重要的课程,即使在考试日,如果天气允许,体育课与考试时间没有冲突,老师也一定会把学生拉到操场上运动。

2016年7月,北京第二实验小学校长芦咏莉响亮地提出“体育是第一学科”。有人不解:“体育凭什么是第一学科?”还有人质疑:“芦校长,你是不是在搞噱头?”

作为儿童发展与教育心理学教授的芦咏莉,深知体育对于儿童身体协调发展、智力发展的重要性——“体育能够为孩子终身发展打下坚实的生物学基础”。

体育锻炼,要抓住10岁前的“窗口期”

芦咏莉对实验二小的学生提出“三个一”的要求——一副健壮的身体、一颗聪慧的头脑、一个胸怀家国天下的远大梦想。有人建议“梦想”应该排在第一位,芦咏莉认为将“身体”放在第一位不能动摇。

在儿童心理学领域,早期的智力测验主要关注语言、动作两大内容。芦咏莉解释:“‘动作包含两类,一类是小肌肉的精细动作,比如,穿针引线、穿珠子、摆积木、拼插等;还有一类是身体的‘大动作,比如,拍球、跳绳、奔跑、打滚儿、旋转等,这些都是幼儿智力发展非常重要的指标。在孩子年龄越小的时候,动作的发展与智力的发展越紧密相关。”

从动作发展与肌肉记忆的规律来看,芦咏莉指出:“10岁以前,是孩子身体素质和神经系统发展非常重要的窗口期,如果抓住这一关键期进行跑、跳、投、滚、旋转、滑等肌肉大动作的训练,会形成深刻的终身肌肉记忆,这会在孩子成人之后的综合发展中发挥巨大的支撑作用。长大后参加打篮球、踢足球、打羽毛球等各项运动,技能掌握会非常快。”

教育心理学家桑代克提出,学习的核心本质就是建立连接。什么是建立连接?芦咏莉举例道,当提到一个词、一件事,那些反应快的、机灵的人激活相关知识点、概念和体验经历的速度快、范围广。深度学习时,不但需要激活连接,而且要让连接更加有效、科学、准确。“当大脑皮层越活跃越兴奋时,意味着大脑皮层里对应的神经元细胞,神经的轴突、树突等都在不停地生长,而且生长得很充分饱满,甚至出现必要的丰富的連接。此外,大脑的所有信号要通过神经传导,即后背的脊柱从不同的脊髓腔里发出各种神经,指挥着脏器和四肢,然后完成大脑‘司令官各种各样的命令。”

在学校里,芦咏莉不时会见到一些“弯孩子”,这更加坚定了她将学校体育置于优先地位的决心。何谓“弯孩子”?芦咏莉补充说:“脊柱四周、两侧的肌肉群的发展不均衡或没力量,进而导致从对应的脊髓腔里穿出来的神经会受到空间限制,甚至被挤压。”

脑科学研究表明:大脑皮层的发育有3个加速时期——0到1岁、1到3岁、3到6岁,脊柱的神经发育约到14岁才能相对稳定和成熟。基于此,芦咏莉认为“小学阶段,学校体育大有作为”。

“头脑简单,四肢发达”是对体育的误解

对于体育,不乏有家长认为“浪荡公子学体育”,或者对运动员有“头脑简单,四肢发达”的印象。芦咏莉却认为:“体育锻炼充分的孩子,智力发展也好,体育和学习成绩呈正相关。”

部分家长之所以有这样根深蒂固的认识,芦咏莉坦言,这与我们国家运动员的选拔机制有关。孩子一旦被选拔成专业运动员后,就会进体校,而在体校里,文化课及其他综合素质培养的一些课程就被忽视了,大部分时间都用来训练。

美国教育家、心理学家霍华德·加德纳在1983年出版的《智力的结构》一书中提出:每个人都至少具备语言智力、逻辑数学智力、音乐智力、空间智力、身体运动智力、人际关系智力和内省智力等。芦咏莉据此认为,“多元智能理论”拓展了“智力”的维度,即不仅仅是语文、数学等学科成绩好的孩子才聪明,“聪明”的类别很多,而且这种聪明程度不可被替代。芦咏莉举例道:“比尔·盖茨和打篮球的迈克尔·乔丹,他们谁更成功呢?两个人都在各自领域很成功,各有千秋。‘多元智能理论给我们很大的启发——体育运动水平很高的人,也是一个非常具有智慧的个体。”

几年来,芦咏莉潜心研究国内外相关教育理论,结合学生实际,进行实践,并对学生的相关表现进行严密的数据记录。在实验二小2016至2018年《学生各项体质健康与学业成绩的相关性数据》分析中可发现,跳绳与学业成绩的相关度最高,跳绳、50米往返跑与语文成绩成正相关;BMI(身体质量指数)效应显著——肥胖学生在语文、数学成绩以及体育单项成绩上都明显低于体重正常、体重偏轻和体重偏重的学生……

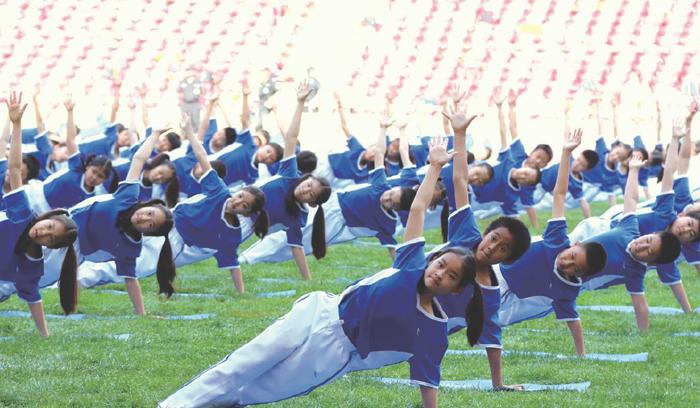

实验二小的学生早上进校园的第一件事,就是放下书包到操场上运动。芦咏莉说:“学生通过一到校的运动热身,改变了早上懒懒散散被家长逼起床的状态,也让孩子通过慢慢地运动兴奋起来——因为他血液中的血氧增加,血氧又到大脑里让大脑皮层激活,这样孩子运动完之后再进教室学习,注意力、专注程度会明显提高。”

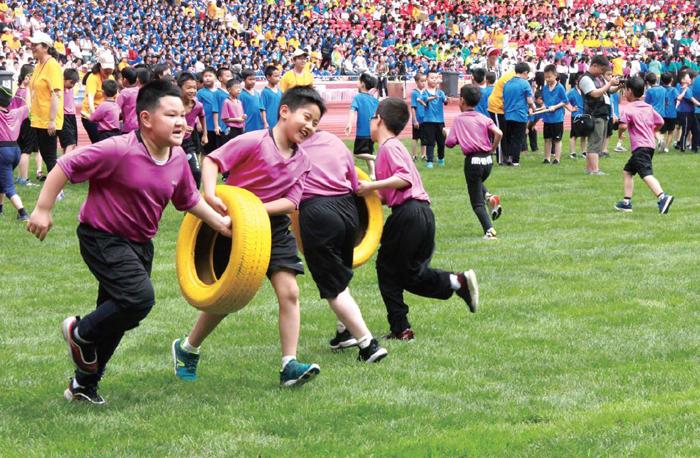

在“体育是第一学科”理念的引领下,实验二小的体育社团越来越丰富,比如健美操、武术、足球、冰球、乒乓球、篮球、田径等。其中,练田径的学生,从最初仅十几名,现在已发展为200多名。

实验二小跟踪调查显示:这些田径队的学生进入中学时,与其他人相比更能够适应高强度的学习压力,而且他们的学习成绩大多名列前茅。

芦咏莉始终坚信:只要培养方法对,这些体育好的孩子绝对不会是“头脑简单、四肢发达”,不仅如此,他们在时间管理、生活自理能力方面也会有突出的表现。

“零点体育”科学推进才能提质增效

哈佛大学医学院教授、美国医生瑞迪和哈格曼所著的《运动改造大脑》一书中提到“零点体育”计划——学生到校后第一件事是进行体育锻炼。四年前,实验二小引进“零点体育”教育理念,此后学校体育改革如火如荼地开展。

体育改革的推进,深刻影响着实验二小的学生。

这几年,实验二小的家长和老师们感受到:孩子们的领导能力、团队协作能力、时间管理能力、身体素质,还有情绪体验,都得到很大提升。比如:孩子的童真笑脸增多,精力得到释放,同伴的冲突减少,挑食的行为减少,睡眠的质量提高,饭量增加,作业改错的速度和正确率有所提升,意外伤害和因病缺勤的比例都极大地降低,等等。

实验二小在“五一”、“十一”、寒假、暑假、清明、端午等小长假期间的作业,第一项就是“小健将”作业,孩子们都会拿到一个专属定制的“小健将”作业清单,根据自身体质情况,有针对性地进行体育锻炼。为发动家长榜样带动作用,学校开展了“121”工程——1位学生,拉着2位家长,开展1项家庭运动。

2016年芦咏莉做体育调研时,发现学校有76%多的孩子在参加各种各样的艺术社团,但是参加体育社团的孩子却只有11%。这个数据让她颇为吃惊。她反思:在小学阶段,活泼好动是孩子的天性,为什么会出现这种状况?芦咏莉进一步深入了解发现,虽然教育部很早就提出了“阳光体育1小时”,孩子每天都有一节体育课、一次课间操,但是很多孩子做课间操并不积极。纵使学校设计了各种各样、有特色的操,孩子的参与仍有限。

芦咏莉说:“不是孩子本身不喜欢课间操,而是上操之前总是要先站队,孩子必须要站得特别地直,笔杆一样直,而且不能动,等到我们放音乐,孩子才能动。与此同时,其他一些国家的孩子没有操,但是对运动的热爱或者参与运动社团的积极性都非常高。这引发了我思考——操重要吗?排队重要吗?到底什么是重要的?是不是可以先让孩子去运动,等他的肌肉力量、自控能力强了以后,再说站队的事?”

芦咏莉带着这些想法开展了一系列研究,包括对核心素养的要求、体育课程的标准等。之后,实验二小在“课变、赛变、操变、评变”四个方面做了一些大胆尝试。

实验二小体育开始走向走班制。在实验二小新文化街校区的三四年级,学校根据学生的需要、课标的要求、教师的特长,设计不同的项目班。如果有5位教师,就要4个班的同学去选5个项目;如果有4位教师,就是3个班的同学去选4个项目。这些项目每两个月进行一轮。芦咏莉说,学校每周有四节体育课、一节体育活动课,相当于每天都有一节体育课。如此,学生在2个月就有32节体育课和8节体育活动课,可以对体育项目形成比较完整的系统学习,有助于孩子掌握一项运动技能、具备基本的运动素质和素养。每一个体育项目班的人数比原有的人数少,这样会让教师能够更加点对点,更明确地进行有效的指导,同时降低体育课的安全风险。

体育改革前,实验二小每学期都有运动会,如今,学校把体育项目班和体育月赛进行融合,将每学期才有一次的运动会变成几乎每个月一次的体育赛事,“以赛促练”,带动全员参与,而且让每个孩子通过目标驱动,唤醒内驱力,以此增强对体育课的投入。

在操课设置上,实验二小已将操课时间变为由多种运动项目组合而成的“零点体育”,省掉整队时间,孩子们自己带队到操场,跟着音乐选择去做热身,做完热身等到音乐响就可以做操。

运动效果如何评价?实验二小的每个体育项目班,每个月、每个学期、每学年都会对孩子运动和体质进行各种精准的测量和分析。

芦咏莉提出,实验二小未来要将体育研究发展得更深入,第一,全面引入北京市学校体育联合会、全国学校体育联盟的精准的测量、精准的分析和精准的干预,帮助学校精细化地去做评估; 第二,尝试引入信息技术,比如,在学校场馆安装一个大屏幕,孩子带着运动腕带或臂带在场馆运动,通过大屏就能看到自己的心率,不需要老师提醒就知道自己的运动状态。

此外,实验二小不断拓展学校体育边界,多学科融入,打破人员边界等。比如,家长志愿者的参与,很大程度上缓解了“零点体育”教师不足的问题,而专家的介入能给予学校体育以更多科学指导。

以人为本,为国育才。在实验二小,芦咏莉让体育回归到教育的本質。